锻炼心理学视角下青少年心理健康的身体活动研究进展

刘映海, 郭燕兰

(山西大学 体育学院, 山西 太原 030006)

锻炼心理学在希洛地卡斯(Herodicus)、罗伯特·伯顿(Robert Burton)、威廉·詹姆斯(William James)与“心理学之父”冯特(Wundt)等学者的推动下,经过30余年的蓬勃发展,展示了其在精神卫生领域的较强应用价值。伴随全球老龄化人口增多,青少年未来的社会负担和心理压力增大,心理健康问题日益突出。《2009年和2020年青少年心理健康状况的年际演变》显示,十年来我国青少年的心理健康状况有所下降,抑郁检出率从23.2%增长至24.6%,睡眠不足现象持续恶化。《2020年青少年心理健康报告》显示,超五成青少年受到各种心理障碍和行为问题的困扰,其中有3 000多万青少年患有抑郁症,导致各种问题行为甚至极端悲剧频发。锻炼心理学的研究表明,身体活动对预防和调适青少年心理健康等问题作用突出、效果显著,已形成一套较完整的理论体系[1-3]。1879年,威廉·摩根(William Morgan)首次将锻炼运用在普通人群身上,发现了锻炼对人体身心的益处,引发国外锻炼心理学热潮,这对锻炼心理学的发展具有重大意义。国外由于在此领域起步早,其理论、机制、研究设计、方法论、测量等多方面的创新性与证据链显得更为充分。自20世纪90年代以来,国内对青少年锻炼心理学的研究虽在数量上不断增长、质量上不断提升,但仍存在基础理论、研究方法、先进技术运用不充分、不严谨的问题。因此,本文选取Web of Science(SCI-E、SSCI)核心合集数据库中锻炼心理学领域2000—2019年的文献,分析当前国际上青少年锻炼心理学研究领域的热点、前沿及发展趋势,以期对国内未来相关研究能够起到参考与借鉴作用。

一、青少年心理健康的身体活动文献热点分布

1. 文献量的时间分布

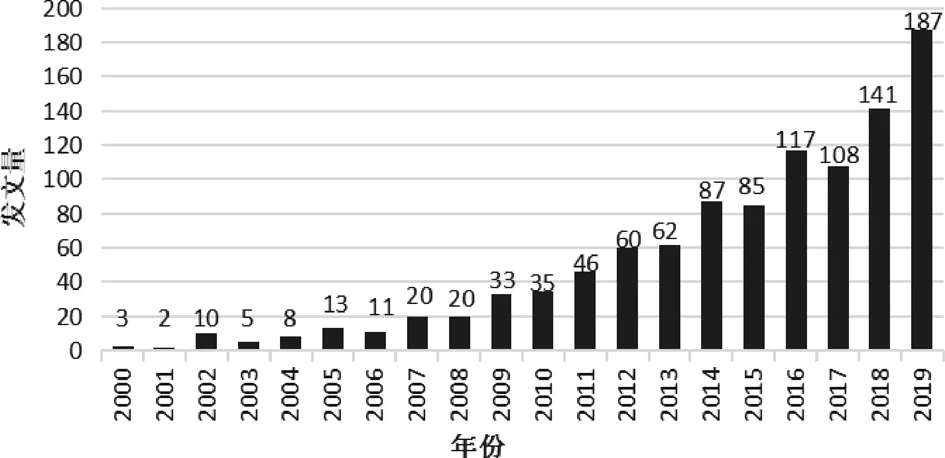

青少年心理健康的身体活动研究领域的年发文量一定程度上能代表本领域的研究水平和关注度。此领域的相关文献在2000—2003年呈现缓慢增长趋势,2003—2009年呈现快速增长,2009—2019年这十年呈井喷式增长(详见图1)。学界对青少年心理健康的身体活动研究关注力度加大,热度逐年增长。该领域从研究内容上基本遵循四阶段发展:孕育与准备阶段、正式形成阶段、理论体系完成阶段和检验发展阶段。

图1 2000—2019年身体活动对青少年心理健康影响研究文献年发文量变化趋势

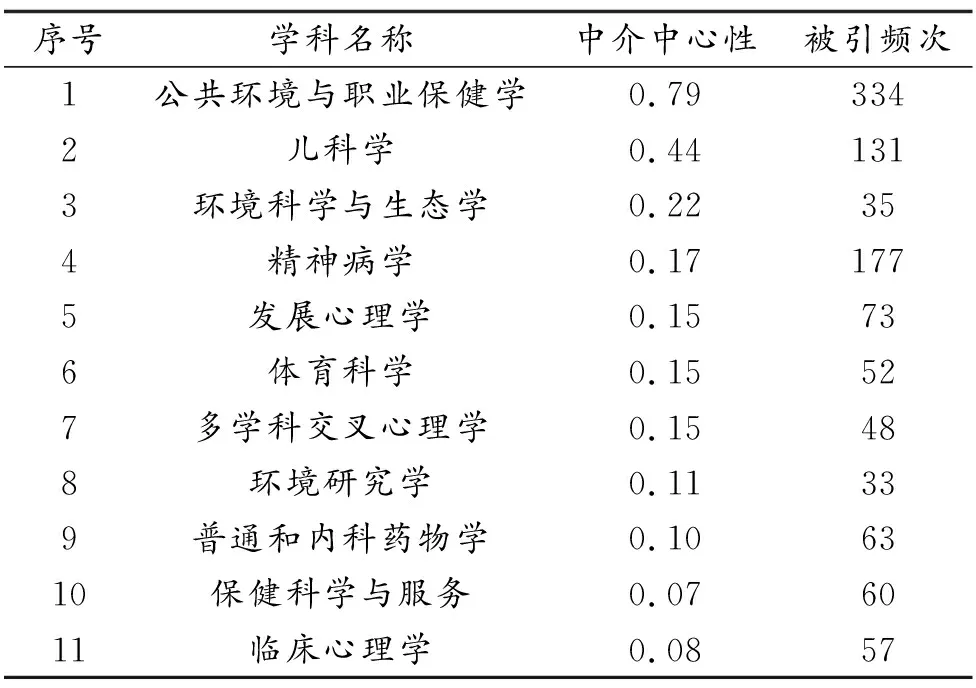

2. 文献量的学科分布

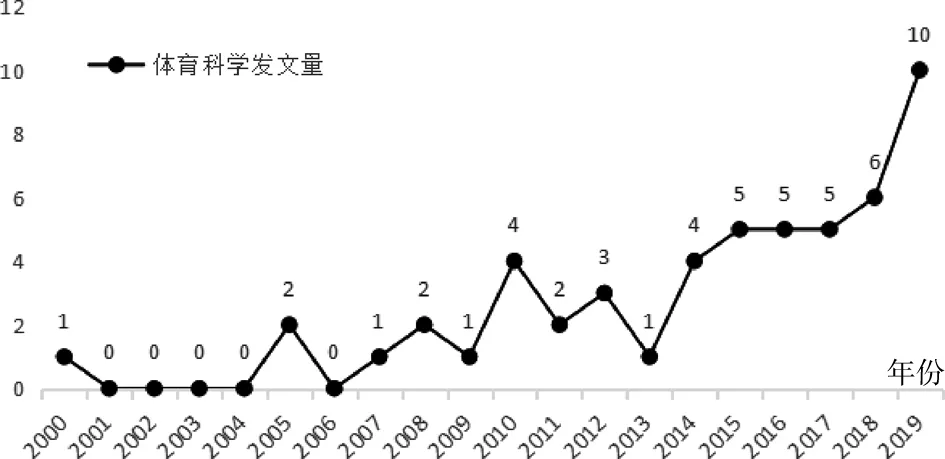

弗里曼(Freeman)在1977年提出的中介中心性(Betweenness Centrality)是测度节点在网络中重要性的一个指标,当中介中心性不小于0.1时需要重点标注,代表在该领域占有一定的重要地位[4]。青少年心理健康的身体活动研究学科按中介中心性由高到低依次为公共环境与职业保健学、儿科学、环境科学与生态学、精神病学、发展心理学、体育科学、多学科交叉心理学、环境研究学、普通和内科药物学;按照引用频次排序学科依次为公共环境与职业保健学、精神病学、儿科学、发展心理学、普通和内科药物学、保健科学与服务、临床心理学、体育科学(详见表1)。体育科学在青少年心理健康的身体活动研究年发文量从2007年开始逐步增长,尤其近两年呈现陡增趋势(详见图2),且体育科学中介中心性大于0.1,被引频次排名前十,说明体育科学在青少年心理健康的身体活动研究领域的重要性。越来越多的学科开始关注身体活动对青少年心理健康的影响,跨学科多角度地对青少年心理健康的身体活动研究领域提供更多的理论基础和实践应用。

表1 青少年心理健康的身体活动学科分布

图2 体育科学年发文量趋势图

3. 演变历程

身体健康和心理健康是对立统一的。近二十年国外青少年心理健康的身体活动研究内容演变历程划分为三阶段:第一阶段为2000—2006年,主要研究身体活动对青少年的生理健康各方面(体型、身体素质、心血管疾病、慢性病等)的影响;第二阶段为2006—2012年,从早期研究生理健康各方面衍生到青少年的心理健康各级指标(自信、自尊、自我效能感、心理韧性等)的影响,以及身体活动促进青少年心理健康的中介、调节变量研究(身体活动特征、锻炼者特征、结果变量特征);第三阶段为2012—2019年,逐步完善先前研究的方法和测量手段,考虑研究对象的广泛性及文化、经济等不同因素的影响,同时探究身体活动影响青少年身心健康的中介、调节变量(久坐行为、屏幕时间、身体活动特征等),深入挖掘身体活动对青少年心理健康的作用机制。

二、青少年心理健康的身体活动焦点聚类

1. 中介、调节变量研究特征

通过对1 028篇文献的分析发现,屏幕时间、久坐行为、身体活动特征和锻炼者特征这四个方面是身体活动与青少年身心变化之间的中介、调节变量,与青少年身体活动和身心变化之间关系强度较为突显。

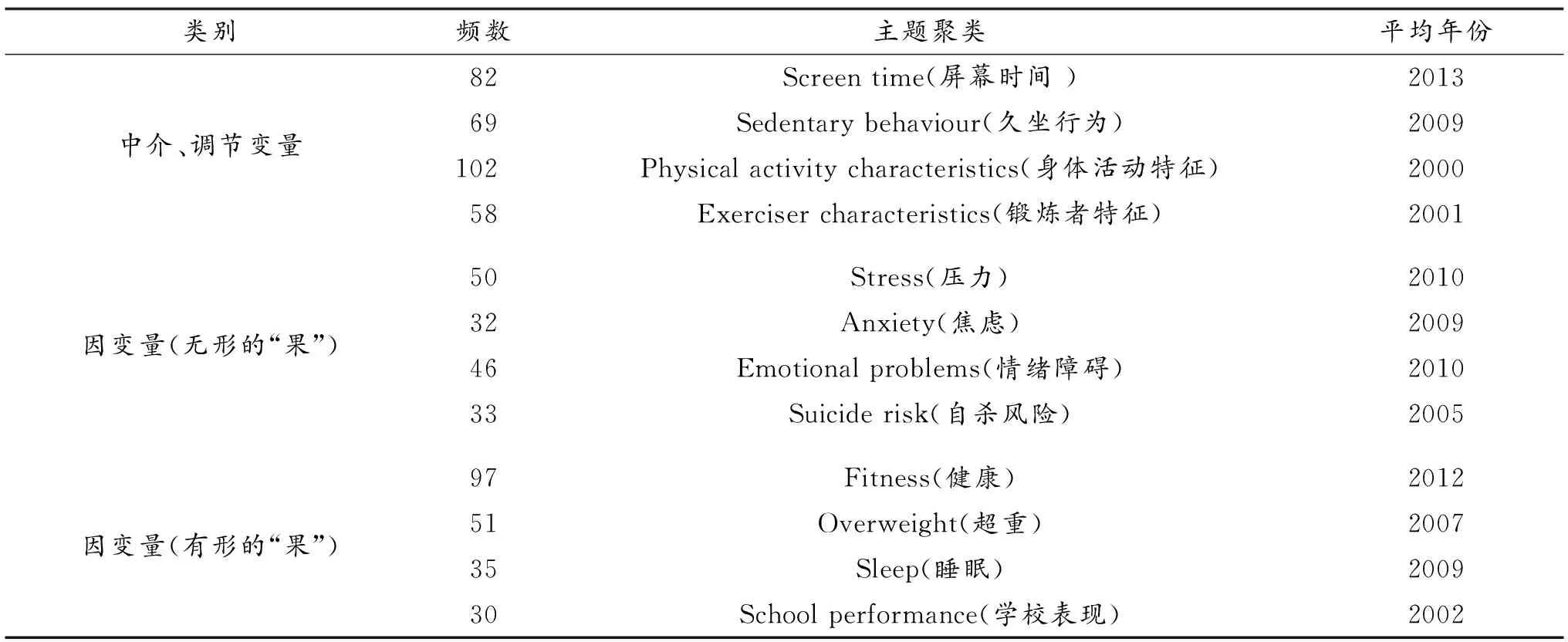

表2 身体活动对青少年心理健康影响的研究焦点聚类

随着时代进步、科技发展,各种电子产品盛行于青少年的学习和生活娱乐中,青少年的屏幕时间越来越长。佩内多(Penedo)发现,身体活动对不同年龄段人群心理健康带来诸多益处,可以提高青少年的自我效能感和自尊,减少抑郁、焦虑[1]。生理方面的研究发现,青少年看视频行为(电视、录像带、视频游戏)与青少年肥胖存在正相关,并对192名青少年进行6个月身体活动干预,发现干预组看视频次数减少,肥胖程度减轻[5]。克雷默(Kremer)通过对8 256名10—16岁的青少年身体活动、课余时间ST(屏幕时间)和抑郁症状的关系进行研究,发现儿童青少年中较高水平的身体活动与较低水平的课余时间ST及较低的抑郁症状相关,ST作为中介调节效应变量[6]。学者对青少年的ST、抑郁和焦虑之间的关系进行研究发现,ST是青少年焦虑和抑郁的一个危险因素或标志,每天ST超过1小时,患抑郁症的概率显著增加[7-8]。ST相同情况下,女性患抑郁症的可能性更小[9]。

久坐与屏幕时间关系密不可分,在青少年群体中久坐最多的是看电视行为,这一点在特伦布莱(Tremblay)的研究中已证实,针对5—17岁儿童青少年的久坐行为与身心健康指标(BMI、自尊、亲社会行为、学业成绩)之间的关系232项研究进行元分析得出:每天看电视超过2小时(久坐)对心理健康产生消极影响,导致超重、自尊和亲社会行为降低[10-11]。有学者将运动替代久坐或看电视的这类研究,Rees-Punia对92 541名青少年进行为期14年的追踪调查,将每天30分钟坐位时间替换为30分钟/天的轻度体育活动LPA或中度体育活动MVPA,结果发现将30分钟/天的坐位替换成LPA或MVPA与青少年死亡率显著降低相关,下降率达50%,青少年心理健康状况相比没运动时有所改善[12]。将青少年的身体活动、久坐行为与健康相关的生活质量(health-related quality of life,HRQOL)三者相关的19项研究进行元分析发现,身体活动水平较高的青少年的健康生活质量显著高于身体活动水平较低的青少年[13]。

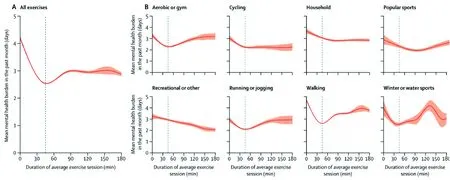

体育活动特征方面包括青少年锻炼的类型、强度、时间、频率等。Chekroud对大样本量青少年(N=1 237 194)探究体育活动与心理健康的关系,并且尽可能排除了种族、年龄、性别、家庭、教育等方面的影响因素,通过测量不同体育活动类型、持续时间、频率、强度对心理健康的中介效应,总共统计了75种类型的体育活动,将其分成了8类(详见图3);持续时间以 45 min为临界点,分为小于 45 min、45 min左右、45—60 min、大于 60 min、大于 90 min、大于3 h;频率按周来计算,分为每周体育活动低于3次,每周体育活动3—5次,每周体育活动大于5次。研究表明,最能减轻心理负担的体育活动类型依次是团体运动项目(踢足球)、骑自行车、有氧运动或健身;最佳的频率和持续时间是每周锻炼3—5次、每次45—60 min,如此锻炼的青少年心理健康状况最好,但当运动时间超过3小时,青少年的心理健康状况反而比没有运动的人更差,证明过度的体育锻炼反而对心理健康产生负面影响[14]。

锻炼者特征方面包括青少年年龄段的划分、性别等。麦克马洪(Mcmahon)通过对10个国家的168所中学14—16岁的11 110名学生(59%女孩,41%男孩)进行SEYLE(Saving and Empowering Young Lives in Europe) 调查,其中包括体育运动的参与、评估学生的幸福感(WHO-5)、抑郁症状(BDI-II)和焦虑(SAS)的评估,结果发现:体育活动频率与幸福感呈正相关,与焦虑和抑郁症状呈负相关,但尤其对青少年女性的心理健康更加重要[15]。

体育锻炼对心理健康有积极促进作用,其机制在运动生物化学、脑神经科学、心理学等学科进行探讨,但学界尚未达成共识。根据对心理学及运动心理学立身之本的几点思考,引申到跨学科的“锻炼心理学”而言,它是锻炼科学与心理学的交融,主要关注由身体活动所引发的心理效应(consequence)的科学,实质是心理学能够为锻炼科学提供多少价值成果,因此探讨体育锻炼与心理健康关系的机制时不能脱离心理学本身。现多数研究过于依赖通过脑神经科学为锻炼心理学的心理活动提供因果解释[16],认为必须有神经科学的数据支持才能更为可靠,这仅代表其生理方面的机制,不能将“身—心二元论关系”本末倒置。生理的活动与心理的活动或许是同时进行的,但心理活动起主导作用,绝不可能先有了不同的生理活动,才有不同的心理操作。

图3 不同类型体育活动持续时间对心理健康的影响(Chekroud,2018)

2. 因变量指向心理层面的研究特征

无形的“果”为身体活动不足对青少年心理层面的影响,主要体现在情绪问题、焦虑、压力、自杀风险四个方面,与青少年心理之间关键词的关系强度较为突显,均为身体活动不足导致青少年心理健康的因变量指标。

情绪问题中主要针对的是抑郁症状,涉及身体活动对不同程度、不同性别抑郁影响,对比身体活动和抗抑郁药物的作用、身体活动改善抑郁的作用机制等研究。诸多研究已证实身体活动在改善青少年抑郁情绪和提升幸福感方面有积极作用,可以使焦虑症状的发生率降低50%以上,同时提高自我概念、自尊和自信[17]。通过对1 036名青少年参与团体运动对抑郁情绪的保护作用的回归分析后发现,团体运动与保护青少年抑郁情绪显著相关;随后针对易有抑郁情绪的青春期女生进行参与团体运动实验发现,参与团体运动可以预防青春期女生的抑郁情绪[18]。对挪威2 464名12—15岁的青少年调查,探讨青少年早期抑郁症状发生的危险因素,发现:低水平的剧烈运动和高水平的久坐构成引发抑郁的危险因素[19]。

学界已证实身体活动对青少年焦虑、自尊、自我效能感具有影响,身体活动在改善情绪和提升幸福感方面有积极作用,可以降低焦虑的发生率[20]。不同类型运动对心理影响的研究表明:有氧运动可以减轻压力、焦虑和抑郁;进行有氧运动时大脑会释放两种强大的让人自我感觉良好的化学物质——内啡肽和内源性大麻素;同时,脑源性神经营养因子增加,可能与大脑海马的生长及其他脑区的适应有关,与自尊和自我效能理论相关的分心假说、掌控假说和社会互动假说等心理机制相继提出有关。

卡朋特(Carpenter)等人在探讨肥胖和精神病理之间的关系时发现了另一种线性关系:超重组与平均体重组在抑郁或自杀未遂方面没有差异,但自杀意念方面存在组间差异;男性和女性的相对体重与临床抑郁症和自杀倾向之间的关系是不同的——女性超重组与自杀风险相关性更大,而男性体重不足组与严重抑郁和自杀风险相关性大些[21]。

3. 因变量指向生理层面的研究特征

有形的“果”为青少年心理问题最终反映的身体表象问题,主要体现在健康、超重、睡眠、学校表现四个方面,与青少年外在表现之间的关系强度较为突显,均为身体活动影响青少年外在表现的因变量指标。

健康指生理上的健康,而生理健康、心理健康与社会适应能力三者是多元一体,密不可分的。许多研究已证实,身体活动不足对生理健康(肥胖、身体素质、高血压、高血脂、糖尿病、心血管疾病等)有影响[22],此处不过多赘述。其中,超重在各个主题聚类之间起到桥梁作用。身体活动、久坐、生理健康、心理问题(抑郁、焦虑、自信、自尊、自我效能感等)均与超重有一定关系。研究内容主要涉及青少年肥胖率、肥胖的成因、肥胖对青少年生理与心理的影响和解决方案、身体活动影响青少年肥胖与心理健康的机制。今后可进一步对抑郁和肥胖的发展及两者之间关系进行纵向研究。随着时间的推移,心理上的变化先于体重的变化,进一步验证生理活动与心理活动同时进行时,心理活动是否引导决定了生理活动的发生。

青少年超重与其他生理、心理层面的关系强度突显。研究显示,青少年体育活动不足引发的肥胖预示着31岁时的抑郁[23],抑郁症状持续4年会显著增加肥胖的风险[24]。安德森(Anderson)持续20年的追踪研究发现,女性青少年肥胖预示着患严重抑郁症的风险增加[25],而男性则没有发现这种关联。派因(Pine)等抽取90名6—17岁患有抑郁症和87名无精神障碍的儿童,进行10—15年的追踪,测量受试者的抑郁程度和BMI,研究发现,儿童期抑郁和成年期的BMI呈正相关,BMI与体育活动相关[26]。

体育锻炼是一种改善睡眠质量有效的、非药理学的方法。在青少年中探究体育锻炼与睡眠质量两者关系的实证研究并不多。朗(Lang)对56名青少年的身体活动和总睡眠时间进行客观测量,结果发现:高水平身体活动的青少年睡眠质量更佳,夜间醒来次数较少,失眠症状较少[27]。身体活动不仅有利于身心健康,而且有利于睡眠,但是否由于身体活动引发疲劳从而导致睡眠更佳起到中介效应,还是对于不同类型、强度持续时间的身体活动对睡眠质量的影响不一,有待考究。通过测量1 361名青少年从青春期早期到中期的身体活动、主观睡眠、心理功能、好奇心、心理韧性5项指标,研究结果发现:青少年中等强度的身体活动(MVPA)与更好的主观睡眠、更好的心理功能(好奇心、探索行为)与心理韧性有关,各指标之间存在性别差异,男性更为显著[28]。

相关学者对运动参与和青少年的辍学行为之间的联系进行研究发现,运动参与水平低与青少年辍学存在相关,同时发现处于青春期的青少年超重与学习成绩差有关。在智力不存在差异的情况下,肥胖学生比正常体重学生分数低,两者的身体活动水平存在显著性差异,肥胖学生明显较低[29]。通过对1 011名14岁青少年的身体活动、心肺健康、体重与学业成绩之间的关系纵向研究,结果表明:身体活动的大幅增长与短期内的学业成绩上升直接相关,但是肥胖与学业成绩成反比[30];随着身体活动水平的增加,健康水平提升,青少年的体重与受教育程度和学业成绩的关系仍不明确。这与其他研究的结果不一致,可能是与某些中介、调节变量作用相关,比如性别、锻炼特征(类型、强度、时间、场所)、家庭经济情况等。

三、青少年心理健康的身体活动研究方法聚类

青少年心理健康的身体活动研究方法聚类主要包括两大类:横向研究(Cross-sectional study)和纵向研究(Longitudinal study)。国际上从20世纪初期用的是横截面研究方法,以当下时间点或相对比较短的一段连续时间进行变量之间的关系研究。Adeniyi & Arbour的两项研究发现,抑郁和体育活动之间存在显著的负相关(p<0.05)[31-32];罗宾逊(Robinson)等通过与不经常进行体育活动的人相比发现,经常锻炼的人抑郁症状较少,他们还发现在14岁青少年中,屏幕时间和抑郁症状显著相关[33]。德莎(Desha)与梅森(Mason)的两项研究证明,越经常参加体育俱乐部或课外活动的青少年患抑郁症的概率越低[34-35]。

后期逐渐以纵向研究(或称“追踪研究”)为青少年心理健康的身体活动研究领域的主要研究方法。它是指在比较长的时间内,对青少年身体活动与身心之间的变量关系进行系统研究。Rees-Punia对92 541名青少年进行为期14年的追踪调查,将30 min坐位时间替换成轻度或中度的体育活动,结果发现被试的死亡率显著降低,心理健康状况相比没运动时有所改善[12]。巴博尔(Barber)经过8年追踪调查,探究青少年的运动参与和自尊心关系,发现运动参与频率高的学生8年后自尊心较强[36]。杰斯塔德(Jerstad)等发现,有规律的体育活动可以降低青少年未来抑郁症状增加的风险,并在6年内降低抑郁发作的风险[37]。桑德(Sund)发现,低水平的运动可以预测1年内抑郁症状得分的增加,而在男孩中,久坐活动的时间可以预测1年后抑郁症状。纵向研究显示,抑郁症状持续4年会显著增加肥胖的风险[38]。赖斯(Reiss)研究了社会经济差异对青少年心理健康的影响,对其中符合标准的55项研究进行了元分析,结果发现:儿童和青少年的社会经济状况与心理健康问题呈负相关,长期以来持续的低社会经济地位与较高的心理健康问题发生率密切相关[39]。

国外大型纵向追踪调查研究和系统性的元分析较多,但国内目前来说相对较少,仍集中在横向研究,尚存两大问题:一方面,追踪年限过短,对儿童青少年成长阶段可能遇到的问题尚未起到预测作用;另一方面,大多数国内学者偏向运用单一问卷调查方法进行一次性的数据收集,验证身体活动不足,自变量与各中介、调节变量及因变量的关系缺乏一定的信度。

四、结论与启示

1. 结论

第一,青少年心理健康的身体活动研究成果整体呈现递增的特征,此领域的研究受到重视;学科分布特征以公共环境与职业保健学、心理学为主,体育科学日益突显。研究内容的演变历程可划分为三个阶段:2000—2006年主要研究身体活动对青少年的生理健康各方面的影响;2006—2012年从生理健康各方面衍生到青少年的心理健康各级指标(自信、自尊、自我效能感、心理韧性等),以及身体活动促进青少年心理健康的中介、调节变量研究;2012—2019年并行研究身体活动和青少年心理健康的危险因素,深入挖掘身体活动对青少年心理健康的作用机制。

第二,青少年心理健康的身体活动的中介、调节变量研究包括屏幕时间、久坐行为、身体活动的特征(锻炼的类型、强度、持续时间)、青少年的特征(年龄、性别、身心健康状况)、结果变量的特征(测量方式、测量时机)、研究本身的特征(样本量、研究设计、控制变量)、身体活动的动机、身体活动产生健心效益的机制(生理机制、心理机制),以及治疗情绪障碍或心理疾病的运动处方。

第三,身体活动不足对青少年身心均有影响:心理层面的影响主要体现在情绪问题、压力、焦虑、自杀风险四方面;身体层面的影响主要表现为健康、超重、睡眠、学校表现四个方面。

第四,研究方法上,青少年心理健康的身体活动研究领域,国外后期主要运用长期的追踪手段对与青少年身体活动各方面相关的研究进行纵向分析,注重长期效果研究,方法更为系统,结果更具有说服力。

2. 启示

其一,研究内容上,青少年心理健康的身体活动研究逐渐由身体活动对心理健康积极作用的泛化研究过渡到身体活动对心理健康的哪些具体指标存在影响,并且细化到身体活动促进青少年心理健康的中介、调节变量的研究。可以利用跨学科理论的视角对青少年的锻炼心理学未来发展进行预测,探究身体活动在青少年中的剂量—反应,针对不同人群指定特定的运动处方调适身心并达到最大效益化。

其二,研究方法上,不仅用横向研究方法,也可借鉴国外长期效果的纵向研究,建立追踪研究档案库,对青少年不同阶段的效果进行评价,最后整合形成更具说服力的研究成果。