城镇黑臭水体治理思路及实践探讨

刘彦琦,秦 业,王禹来,杨 威

(1.中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610072;2.中国水利水电第十四工程局有限公司,云南 昆明 650041;3.四川省城市水环境治理工程技术研究中心,四川 成都 610072)

0 前 言

随着城镇化进程加快,城镇产污量随人口增长增加,原城镇配套污水管网建设滞后导致的直排错接乱排、污水厂处理尾水未达标排放等问题凸显。大量入河污染负荷超过水环境承载能力,水体自净能力无法满足污染物降解需求,进而形成黑臭水体。黑臭水体中COD、氮、磷等污染物浓度超标,水生植物严重退化,水生动物仅存较少的耐污种,水生态系统失衡,水体出现季节性或终年黑臭,直接影响周边居民生活及感官。

1 现状问题

1.1 工程背景

某市河道(以下简称“某河道”)全长8.81km,水域面积约29万m2,因居住小区沿线密布,主河道水面狭窄,老旧小区雨污分流不彻底,雨污水管网分流覆盖不健全等,水体黑臭现象严重。根据监测资料,除个别长约1km的河段为非黑臭水体,其余水体均属黑臭。

1.2 黑臭原因分析

某河道为开放状态下的水体,根据分析黑臭原因存在大量有机污染和水动力不足。有机污染物主要包括点源污染、面源污染和内源污染3种入河形式。

1.2.1 点源污染

某河道沿线以老旧小区为主,由于排水管网建设不健全,污水直排、雨污水管错混接、合流水排放、截污管溢流等现象普遍存在。沿河共分布有显见性排口96个,其中雨水口18个,占比18.75%;合流制溢流口20个,占比20.83%;废污水直排口58个,占比60.42%。废污水直排口中生活污水直排口57个,企业废污水直排口1个,连续排放口4个,间歇排放口54个。合流制溢流口主要在雨季溢流时排放污染物,由于该市降水量的季、月分配极不均匀,主要集中在6—9月。下雨时,雨污合用下水道系统中,排水流量是旱季流量的数十倍。据当地居民反映,夏季水体黑臭情况较其他季节更为严重(见表1)。

表1 2018年某河道水质状况

1.2.2 面源污染

某河道流经城中村、老旧小区和工业区,此类区域河边普遍存在禽畜养殖废物、建筑生活垃圾、工业原材料或废弃物等,经雨水浸泡、渗漏、冲刷随径流进入水体。

1.2.3 内源污染

由于长期外源污染物进入河中积累,形成大量污染底泥成为内源污染,降低了河流的自净能力,造成水生态系统退化。特别在夏季,气温升高加剧底质污染释放,导致水体中有机物、氮、磷等指标大幅波动。据检测资料显示,淤积深度为0.5~1.5m,全河段淤泥量约13万m3。按相关数据模型,参考浅水湖泊沉积物释放模式中的“小-中风浪”计算,TN释放量约为151kg/月,TP释放量约为45kg/月。

1.2.4 水动力不足

某河道属于内河,水体本身具有一定自净能力,但生态基流不足、水体流速缓慢、复氧能力弱,无法补充污染物分解时消耗的氧气,致使水体中溶解氧浓度低于2mg/L,加剧水质恶化,产生黑臭水体。

2 综合治理设计概况

2.1 总体技术路线

工程综合治理技术体系采用“控源截污、内源治理、补水活水、生态修复”的技术路线进行整治(见图1),旨在恢复其水生态平衡和水体自净能力。

图1 黑臭水体治理措施

2.2 外源减排

为解决河道污染,首先要进行外源减排,实现雨污分流,消除入河排污口,其包括了控源截污、原位处理及面源控制3个部分。

2.2.1 控源截污

针对缺乏完善污水收集系统的水体,通过老旧小区改造、原管网修复及新建城区雨污分流系统,使主城区形成完善的污水收纳体系,该工程基本覆盖了河道流域,改建后的生活排水管道接市政污水管道系统,再至市政污水处理厂统一处理。水体沿线排口结合周边污水管道建设情况,分情况采用分流、合流排水体制,就近接入现状或新建污水新建污水管网中,保证旱季污水收集率100%。污水处理厂进水浓度显著提高,治理成效明显。

2.2.2 原位处理

对于无条件接入污水管网的临河排口处,采用原位处理,就地安装一体化污水处理设备,设计污水处理量为300m3/d,出水标准为一级A,处理后的污水经尾水氧化沟排入河道,实现了污水就近处理、就近回用。污水处理站总占地1134m2,以花园式污水处理站为设计理念,保证厂区的绿化率大于70%,上层植物以常绿乔木香樟为基调树种,配以开花乔木紫薇及色叶植物鸡爪槭体现季相变化;地被植物以红花继木、金森女贞等形成色带。出水就近排入河道,进行生态补水,保证水体流动,提升两岸活力。

2.2.3 面源控制

面源污染主要来源于雨水径流中含有的污染物,在治理河段两侧乃至河道中均存在垃圾、生活垃圾及私自种植农作物的现象,通过水体周边垃圾的清理、生态驳岸的建设,清除污染源,打造生态缓冲带,消减雨水径流中含有的污染负荷。

2.3 内源治理

2.3.1 清淤疏浚

在长期外源污染物流入与微生物的共同作用下,积累的污染物质随着泥沙、各种垃圾及腐殖质沉积在河道内,形成内源污染,对此,需对河道进行生态清淤,减少底泥中污染物释放量,清淤河段总长约12.4km,暗涵长度0.6km。根据河道水文特征、淤泥深度、场地情况及工期、环保多种因素,在不同河段区域分别采取机械、人工、绞吸船的清淤方式。由于区域内建设用地紧张,沿岸及周边地区无空闲土地能用于底泥处置,因而选取脱水效率较高、时间短、占地小、环境影响低的机械脱水法进行脱水,使底泥体积减量后外运至堆淤场再进行后续处置利用。

2.3.2 水生植物残体清理

建立河道长期管理机制,及时对水华藻、水生植物残体进行打捞清理,避免植物残体因腐烂消耗水体氧气,释放污染物。

2.4 补水工程

某河道旱季清水补给少,水体缺乏流动性,河道自净能力减弱,易造成水质恶化,为了维持河道正常水动力,采用引流清水,修建两大补水工程,增加河道流量,加速水体污染物输移、扩散实现水质改善。

2.4.1 西段中水回用工程

某河道西段坡度较平缓,枯水期基本无水源补充,考虑利用污水处理厂的中水进行生态补水,发挥再生水作用。中水通过抽水泵站,经压力管线抽至新建尾水湿地,压力管道长度约3.5km,采用聚乙烯PE600供水管直埋引水,穿越现状箱涵、路口时采用拖拉管非开挖穿越,中水经湿地净化后再进入河道。

尾水湿地设计处理规模为10500m3/d,分为东、西两区,每个区进水流量为5250m3/d,采用水平潜流的形式。东、西区湿地各分4组并联运行,每组4个单元串联。按照水流方向,每个处理单元分进水区、配水区、出水区采用不同粒径及材质的基质进行装填,进出水区选择60~90mm的大砾石,处理区选择4~30mm小砾石进行水质净化。在垂直方向上从上至下为覆盖层、填料层,覆盖层选择本地表层种植土,确保水生植物的根系正常生长。人工湿地的打造不仅净化了水质,而且利用水生植物美化了处理单元,形成观赏与功能复合的水质处理生态塘。

同时,湿地结合景观打造市政公园,公园总面积约169×103m2,其中人工湿地约30.7×103m2,绿地率约77.1%。公园现状河道水系蜿蜒曲折,水系流动缓慢,污染严重,通过扩宽水系面积,利用中水回用工程补给水量,形成水系丰富、自然流动的生态湿地公园。

2.4.2 东线引水工程

某河临近区域一外河,河道来水量稳定充沛,由于节制闸的建设,其库区水位稳定在正常蓄水位11.2m,高于某河常水位,具备补水条件。通过建设东线引水明渠,明渠长约2.4km,从外河库区引水入城区河道东线,从而保证河道东段清水补给与水体流动性。

2.5 水系连通

由于某河道存在断头和死水区域,影响了水体交换与自净能力,水体的局部形成黑臭现象严重,项目分别在两大断头位置修建水系连通工程,逐步恢复水系完整性,改善水生态环境。由于工程段受用地限制,无条件修建明渠,采用顶管非开挖掘进式管道的方式铺设D1000的混凝土管,水系连通工程全长约500m。在进口处设置电动阀门井,有效控制引水量。

2.6 生态修复

为提高流域水质的净化能力,采用以水生动植物群落构建为主,生态浮床和人工曝气为辅助的再生体系,通过人工干预结合自然恢复的方式引导原有水生态系统逐步恢复。

2.6.1 水生植物群落构建

水生植物群落能持续吸收水中的氮、磷、重金属等污染物质,且能通过人工收获等方式将其固定的污染物质带出水体,还可以固定水底沉积物,减少沉积物再悬浮而造成污染。同时,植物群落通过根系向水下输送氧气,改善水底沉积物的氧化还原条件,减少内源污染的释放。通过种植水生植物、布置生态浮床等形式增加水体植物的覆盖度,形成一定规模。按照生态安全、适应性、多样性及经济性的原则,结合试验室数据、工程经验和本底水生植物踏勘结果,本项目选用的沉水植物品种为常绿刺苦草、苦草、微齿眼子菜,选用的挺水植物为黄花鸢尾和美人蕉,总计沉水植物群落构建约4万m2,挺水植物群落构建约3.7万m2,生态浮床约3120m2。

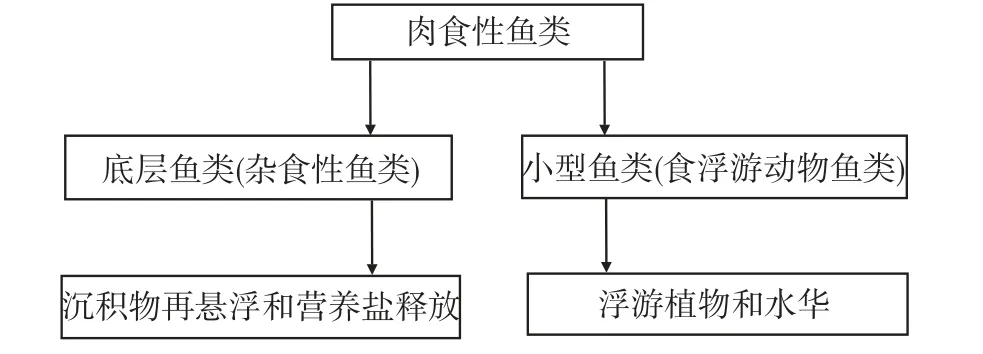

2.6.2 水生动物群落构建

蓄水后,鱼类会逐步建立起种群,尤其是小型鱼类和底栖杂食性鱼类,不利于浮游植物的控制和清水态的形成(见图2)。因此,控制小型、底栖杂食性鱼类的数量,构建控制浮游植物能力强、健康的食物网结构,是建立浅水态生态系统的重要部分。通过投放本地品种的鱼类、螺类、蚌类来构建微型食物网链系统,投放鲢鱼和鳙鱼等底层鱼类捕食浮游植物和浮游动物,乌鳢和黄颡鱼等肉食鱼类捕食虾类、螺贝类动物及其他小鱼,鱼类共计投放3000尾,投放水域面积为6万m2。

图2 鱼类群落结构与食物网构建原理

2.6.3 人工增氧

河道中溶解氧含量是重要的水质指标,当水中溶解氧浓度较低时,水中有机污染物得不到充分降解,只能通过厌氧菌分解,产生甲烷、硫化氢、硫醇和氨等恶臭气体,使水体变质发臭。本项目河道地势平坦,流速较低,容易形成死水区域,单靠自然复氧作用不能满足水体溶解氧的需求,在高温条件下易发生局部水域或水层亏氧,通过人工曝气充氧技术对溶解氧浓度进行提升。在河道水深足够、满足曝气机放置要求和曝气机运行不会扰动底泥的河段设置曝气机。河面较宽的位置选择喇叭花曝气机、造浪式曝气机,在河面较窄或水动力较差的河段设置推流式曝气机,平均每台供氧能力≥1kg/h。

3 治理效果

通过以上措施,某河道水体水质得到了有效改善。经现场取样检测显示,水体透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮4项指标已由治理前中轻度黑臭转变为达到消除黑臭标准,通过了主管部门组织的黑臭水体整改验收。通过消除城镇黑臭水体,改善了当地居民的生活环境,提高了当地民众对水环境治理的认识,为同类型的黑臭河流水生态环境的治理提供参考。