黑臭水体治理措施及展望

——以潮汕地区典型水体为例

刘 昊

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610072)

0 前 言

潮汕地区范围内水系纵多,水体相对封闭,河道在枯水期存在着河流水位较低且无活水注入的问题,同时水系周边人口密集,受城市污染排放影响严重。因此河道水质恶化现象普遍存在,部分水体黑臭问题突出,严重制约了该地区的城市发展和生态文明建设。

1 黑臭水体成因分析

根据国内外的研究,导致水体黑臭的污染物主要来源为点源污染、内源污染及面源污染,其中点源和面源污染是水体黑臭的主要原因[1]。根据AJIOKAJ等人研究表明,有机物污染、氮磷污染、底泥悬浮、微生物代谢以及热污染等,均有可能导致水体的发黑发臭[2]。同时根据于玉彬的研究表示,水体黑臭的直接原因为水体溶解氧不足所导致[3]。另一方面,河道自然生态破坏严重,自我恢复能力差,导致水体自净能力下降,亦是导致水体黑臭的重要原因之一[4]。

潮汕地区某河流域主要由12条支流组成,流域面积约为44.44km2,涉及人口约12.33万(截至2020年),水域面积约为28.75万m2。按照《城市黑臭水体整治工作指南》和GB3838—2002《地表水环境质量标准》中的水体分级标准,对某河流域内12条支流的水质检测报告(2020年1月)进行分析,流域内12条河流的水体等级分布情况见图1。

图1 水体的等级分布

从图1可知,共有8条河流为重度黑臭水体,3条河流为轻度黑臭水体,1条河流为Ⅴ类水体,轻度和重度黑臭水体占比为91.67%,总体而言该流域的12条支流水体污染严重。同时对河流黑臭的4个指标(透明度、氨氮、溶解氧、氧化还原电位)进行分析,具体情况见图2。

从图2可知,以河道不黑不臭为标准,透明度不达标的河流有12条,氨氮不达标的河流有11条,溶解氧不达标的河流有7条,氧化还原电位不达标的河流有5条。由此可知,透明度和氨氮不达标是某河流域水体黑臭的主要原因。通过相关研究说明,透明度不达标往往是河道底泥淤积较厚,受到水流冲击后,扬起细小颗粒悬浮物所导致[5]。氨氮不达标主要是因为点源、内源及面源的污染所导致。

图2 黑臭水体指标分布

通过全面的摸查和溯源工作,发现某河流域内的污染主要为点源、内源及面源污染。

(1)点源污染。某河流域内的点源污染主要包括生活污水、工业污水、污水厂三种。

生活污水主要来源于流域范围内的21个村落和社区。主要问题有:①村落和社区周边存在部分市政污水管道建设尚未完成;②村落和社区内已建设的管网存在淤积堵塞、破损脱节等问题;③南方住户多沿河而居,习惯将污水直接排入河流。据统计,流域内的DN50~600mm的排口共计178个,各种暗涵共计17处。

工业污水主要来源于家庭式小作坊、小门店、加工厂等,通过调查,存在10多处的工业污水没有得到有效收集。

流域范围内建有12万m3/d的污水处理厂1座,收集该流域内及周边的污水。但是通过2020年1—12月的污水处理厂数据显示,该污水处理厂的平均日进水量为14.83万m3/d,因此日进水量已经超过污水厂的处理规模,导致部分污水无法得到有效处理。

(2)面源污染。通过调查流域范围内无规模化畜禽养殖和大规模农业区域,固面源污染主要以降雨前8mm的初期雨水中的地表污染物为主。

(3)内源污染。由于河道长期缺少清淤维护,导致水中大部分污染物将沉积在底泥中,在一定条件下,底泥中的污染物又会被释放出来进入上覆水体中。根据王旭等人的研究表示,当外源输入得到有效控制后,底泥成为河道污染物的主要来源[6]。

通过复核计算,某河流域范围内各污染源贡献的污染物数量及比例见表1。

从表1可知,某河流域内点源和面源污染是污染物的主要来源,其中点源污染和面源污染COD的贡献比例为95.2%,氨氮的贡献比例为86.28%,TP的贡献比例为82.6%。而该流域的COD、氨氮、TP年入河污染负荷总量分别为3743.24t/a、174.69t/a、51.66t/a。

表1 流域范围污染负荷入河总量统计

2 应急治理措施

通过当地政府的规划和要求,明确近期(2021年底)实现12条河流的消黑除臭,中期(2022—2024年)实现河流水质的稳定改善,远期(2025年)实现河流水质维持在Ⅳ类水体及以上的目标。结合近期的治理目标和时间要求,对某河流域内的12条河道开展了应急治理工程,主要包括点源污染治理、内源污染治理和保障水体流通三方面的具体措施。

2.1 点源污染治理

应急治理工程对排口采用了截污处理和临时封堵等措施,确保无岸上污水进入河流内。

截污处理主要针对于管径DN≤200mm的排污口,通过沿河挂管的方式,将沿河排口内的污水收纳至周边的市政污水管内。如果高程满足要求,则可直接接入,如果高程不满足要求,则通过新建泵井的方式,将污水加压接入。

临时封堵主要针对于DN>300mm的排口或者暗涵,通过对排口进行“截留+沿河新建截污管”的方式,实现此类排口晴天污水不下河的目标。

对于临河小作坊、加工厂、商铺等,由政府主管部门勒令其限期整改,将污水排入附近的市政污水管内。

工程新建沿河截污管道共约3000m,累计处理DN≤200mm的排污口97处,临时封堵DN>300mm排口或者暗涵11处,勒令整改小作坊、加工厂、商铺共计5处。

2.2 内源污染治理

由于12条河道污泥淤积较厚,内源污染释放问题严重,直接影响水体的氨氮和透明度达标,固对河道进行了底泥清运和垃圾清理工作。

对于河宽大于15m河道:局部水深较深段,选取“绞吸式挖泥船+输泥管”的底泥清淤输送方案,对于局部水深较浅段,采用“水上挖掘机+驳船+管道中转输送”的底泥清淤输送方案。

对于河宽小于15m河道:通过截流抽水后,采用人工配合移动吸泥泵的清淤方式进行淤泥清运。

工程清运淤泥量超过3万m3,清理各式垃圾约200t。

2.3 保障水体流通

通过实地走访和取样分析发现,12条河流的下游水质明显优于上游水质,下游水质常年可维持在Ⅵ~Ⅴ类水体之间。固在水体流通不畅的河流下游设置提升泵站,通过将下游河水提升至上游的方式,增强河流内部的水动力,实现水体循环,加快水体交换,进而有效改善河流水质。

工程共计新建提升泵站8处,DN100~200mm补水管道约5000余米。

3 实施效果

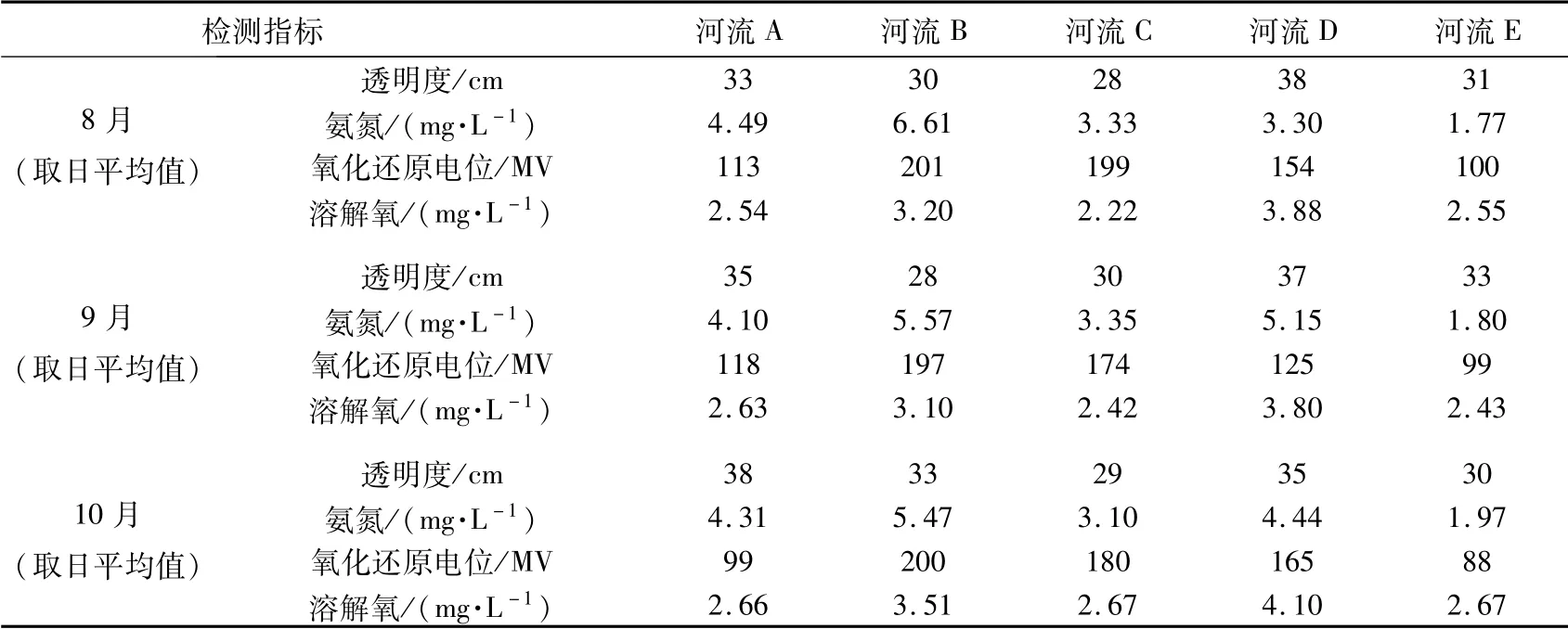

应急治理工程于2021年5月底完成,共耗时3个多月,2021年8—10月部分河流的水体检测结果见表2。

表2 2021年8—10月部分河流水体检测结果

从8—10月的检测数据可知,应急工程实施完成后,河流水体的透明度、氨氮、溶解氧、氧化还原电位指标均满足非黑臭水体的指标要求,河道的水体质量显著提高,基本消除黑臭水体现象。

4 系统治理措施展望

应急治理措施可以暂时解决水体黑臭的问题,但是不能长期保持河流水体水质。为了实现某河流域的中远期治理目标,应以水质改善为核心,坚持“水陆统筹、上下游统筹、左右岸统筹”的原则,全面开展河道流域整治工程,健全完善相应的监管机制和维护体系,实现水生态系统的良性循环[7],保证流域范围内水环境的长制久清。

4.1 治理路线

首先应该在水环境容量进行系统分析和污染源削减计算的基础之上,按照“控源截污-内源治理-生态修复-活水保质”的思路[8],制定以问题为导向的水质达标方案,对点源和面源污染分别提出针对性的控制策略,同时辅以河道水环境综合整治工程,提高河道生态自净能力。具体的治理技术路线见图3。

图3 黑臭水体整治技术路线

4.2 污水处理设施扩容

由于现阶段污水厂的处理规模已不能满足污水的处理需求,同时考虑到区域的发展情况,固对污水处理厂开展扩建工程已刻不容缓。通过对未来人口的预计,计算出2035年污水厂的处理规模为18万m3/d,而现在的处理规模为12万m3/d,固需扩容6万m3/d,出水执行一级A标。

4.3 完善排水管网

4.3.1 社区雨污分流整改

对社区雨污分流管道进行系统梳理,充分利用现有管道,对错接、漏接的地方进行整改,以提高区域污水收集效果,改善区域水环境。

4.3.2 重点排水单元接驳整改

重点排水单元主要包括工厂企业、公共建筑、商品住宅小区等,具体治理措施如下。

(1)针对内部已分流的排水单元,对其外部错混接处进行整改,正确接入市政管网中,同时污水管接驳井处设置格栅井,井内设置深沉泥槽。

(2)针对内部未分流情况,暂时可在其外部接驳处进行截污处理,记录其存在的问题,由政府相关部门督促其内部进行雨污分流改造,等改造完成后再进行外部接驳改造工作。

4.3.3 管道清淤检测修复

通过污水管网检测技术,如CCTV、QV、声呐检测等措施,查清雨污管网非法连接、污水管网破坏、变形情况,从而制定相关的整改修复措施。对管道淤堵严重的地方,进行清淤疏通,确保管道正常通水运行。

4.3.4 暗渠排污口治理

针对不同类型暗渠排污口,具体措施如下。

(1)可雨污分流区域。近期可采用巷道口截污的方式对进入暗渠的排口进行处理,远期完善纳污区域内的雨污分流工程建设,确保旱季污水全部进厂、雨季雨水进渠的目标。

(2)不可雨污分流区域。针对不可雨污分流区域,可对上游合流管进行截污处理,将该片区内的污水截留进入污水管道内。如果暗涵内条件允许,也可以采用在暗涵敷设截污管的方式,对暗渠排口进行处理。

4.4 内源治理

首先,应完善河道周边村落社区的垃圾收集设施,健全运输模式。其次,对河面垃圾、河底淤泥等进行定期清理,确保水体清洁,防止内源污染和二次污染的产生。最后,应建立河道流域范围内的河道管理责任体系和管理养护考核制度。以社区或村落为单元,对河道流域进行分段划分,落实责任主体,实现网格化、精细化的管理。

4.5 生态修复

生态综合修复是河道水质提升和保障的重要手段。可采用人工增氧曝气、生态浮岛、生态基、生物制剂改善透明度和水生动植物系统等方式作为主要的生态修复手段。

4.6 活水保质

活水提质工程是通过恢复内河联系,形成动态水系网络,其可以有效改善河流水质,达到增强内河水循环动力,加快水体交换,增强水体纳污能力的目的,对水体污染治理、改善地区水生态环境问题具有积极意义[8]。

河道可根据现场实际分为两种情况:①需要联通水体周边存在可用水源的,可通过新建管道或暗渠进行连接;②周边不存在可用水源的,可通过在河道下游处新建泵站对上游进行补水。

4.7 智慧水务

通过排水管网监测站、厂站及闸阀监测监控系统、河道检测监测监控体系的搭建,实时传输数据至流域的一体化管控平台。

一体化管控平台主要包括在线测控系统、网络传输系统、服务器与存储、运营管控中心等。可为厂站闸阀智能调度管理、防洪治涝监测预警、排水管网等设施运维管理等辅助决策应用系统提供强有力的支撑,最终实现智慧化管理、智能化决策的目的[9]。

5 结 论

通过应急治理工程的实施,潮汕地区某河流域内的12条河流已基本消除黑臭,取得一定的整治成果。通过点源污染治理、内源污染治理、保障水体流通三个方面,可以有效改善河流的氨氮、透明度、氧化还原电位、溶解氧等指标,并且为了保证流域范围内水体的长治久清,对流域范围内水体系统性开展综合治理工作,从污水处理设施扩容、完善排水管网、内源治理、生态修复、活水保质、智慧水务进行治理,效果显著。