清末至民国时期图书馆馆长称谓的演变

姜 晗

0 引言

清末,“Library”从西方传入我国,最终确定为“图书馆”,这中间的过渡阶段曾有“书藏”“书楼”“公书林”“义书馆”等十几个中文对应词[1]。“馆长”作为此类机构掌管者的称谓,伴随着机构变革,也经历了多种称谓并存、后逐渐统一的过程。先秦时期的“史官”被认为是我国最早的藏书掌管者,据《史记》记载,老子就曾是“周守藏之史”。至汉武帝时,“建藏书之策,置写书之官。”东汉末年专职藏书管理机构——秘书监出现,并存续至明朝灭亡[2]。清末至民国,指向图书馆馆长的语词不少,如清末“提调”“监督”“坐办”等,民国时期“馆长”“主任”等,馆长称谓在此时期发生了重要变化。

名称的转变一定程度上反映出了事物本身社会功能的变化,以及社会对此事物认知的变化。目前针对图书馆“馆长”称谓演变过程的研究,仅有黄少明粗略梳理“馆长”称谓变化的轨迹:清末官办的学堂藏书楼及省图书馆中掌管者的称谓多用官职名,民国后这些称谓被废弃,“馆长”称谓逐渐被广泛使用并确定下来[3]。为论述“馆长”称谓的演变,本文采用文献调研法与统计法,考察时间范围界定为19 世纪90 年代至1937 年全面抗日战争爆发前,通过搜集、分析这一时期图书馆馆长称谓的使用情况,描绘图书馆馆长称谓的演变特征。为区分“馆长”称谓与馆长本人,文中部分内容,尤其是在“馆长”称谓尚未广泛使用的时期,以掌管者指称主管藏书楼或图书馆总体事务的人,称谓则标以引号加以区分。

1 清末图书馆掌管者称谓

1892年,郑观应在《盛世危言》中提议朝廷在各厅、州、县分设书院,“购中外有用之书藏贮其中……派专员管”[4]。这份提议后由礼部尚书孙家鼐进呈光绪帝,光绪帝下令大量印刷分送各大臣阅看,仿效西方开办具备公共性质的图书机构的思想进入清末朝廷官员的视野。1895年,康有为在北京建立强学书局,《强学书局章程》中指明书局主要任务为“译印中外时务新书”,待财力充足后将农工商等各类图书“皆购备一份,俾资考证,如西国藏书楼博物院之例”[5]。强学书局采用西式理事会制度,在《北京强学会章程》中规定入股最多及集款最钜者数人为股主,并设正副董事各4人,强学书局事务由全体董事共同商议[6],西方图书馆民主管理理念在强学书局中得到了体现。谭嗣同、唐才常等还在湖南创办南学会藏书楼,设置“管书人”管理藏书,职责包括图书登记、清点图书及图书晾晒[7]。1898年“戊戌变法”失败后,维新派人士创办的这些学会多被解散,藏书楼不复存在。

在天津海关道盛宣怀倡议与推动下,北洋西学堂于1895年开设,学堂设有图书馆,次年北洋西学堂更名为北洋大学堂,图书馆掌管者可查的最早委任记录为《天津市图书馆志》所载的,1905年“北洋大学堂任沈嘉炎为通判衔图书馆经理官”[8]。1897 年张元济在北京开设通艺学堂,设有图书馆,这可能是我国第一个正式使用“图书馆”的机构,《通艺学堂图书馆章程》规定馆内“设馆正一人,即由同学兼理,专司搜采……馆正暨总理随时抽查”[9],可见通艺学堂图书馆管理馆务的专员称为“馆正”。1898年京师大学堂成立并设有藏书楼,掌管者称为“提调”[10]。同年“戊戌变法”失败,张元济受到牵连,通艺学堂无人主持,最终并入京师大学堂[11]。1904年《奏定大学堂章程》颁布,将藏书楼提调改为图书馆经理官[12],京师大学堂藏书楼的掌管者称谓随之更换。

京师大学堂的创办带动了当时各地创办学堂的热潮。1901年山东巡抚袁世凯拟定《山东省城试办大学堂暂行章程》,随创办大学堂的奏折一同上报,其中计划筹建一座藏书楼,正式建成前先设一临时藏书场所,派专人管理。后续成立的许多大学堂章程均参考该章程,江苏、广西、浙江、山西、贵州巡抚在奏请朝廷准允开办大学堂时都曾表示学堂设立将参考山东大学堂的章程酌情办理[13]。但《山东省城试办大学堂暂行章程》中并未说明学堂藏书楼管理专员的称谓,后续创办的学堂在此问题上各行其是。1902 年《浙江大学堂章程》规定堂内设藏书楼,章程另订,但此藏书楼章程尚不可考,唯有章程中规定总理一员“总掌学堂一切应办事务”[14],可能担任着管理藏书楼的职责。《贵州省城试办大学堂暂行章程》规定藏书楼设管理员1人,但学堂人员是否严格按照规定配置并不确定[15]。山西大学堂藏书楼掌管人称为“掌书”[16]。1903年《陕西大学堂章程》关于人员的规定仅涉及教习[17]。可见清末进步人士所办学会书藏、学堂图书馆尚未形成严密的组织办法,官办的各省大学堂人员组织的重点在于教师,藏书楼本身规模不大,管理人员的组织并无明确统一的规定。

清末官办的省图书馆掌管者的称谓见表1,多数借用官职名,如“总办”“坐办”“提调”“监督”“总理”,都可从清朝官职名中找到关联[3]。此时民间出现私人创办的具备开放性质的图书馆,如1904年向公众开放阅览的绍兴藏书家徐树兰创办的古越藏书楼,其掌管者称为“总理”[18]。1909年在“新政”催生下,清廷颁布《京师图书馆及各省图书馆通行章程》,第六条规定“图书馆设监督一员,提调一员,(京师图籍浩繁得酌量添设以资助理)其余各员”[19]。这才在法规层面明确图书馆掌管者的称谓,可惜此时清廷行将就木,在已设图书馆中,规定的执行并不普遍;拟设的图书馆,如甘肃图书馆、广东图书馆、山西图书馆,则因为经费、动乱等问题最终未能完成筹设或未能存续下来[20-22]。

表1 清末官办图书馆掌管者称谓①

2 民国时期图书馆馆长称谓

2.1 法规中的馆长称谓

1915年,中华民国教育部颁布《图书馆规程》《通俗图书馆规程》,前者第5条规定“图书馆得设馆长一人,馆员若干人”[23],后者第4条规定“通俗图书馆得设主任一人,馆员若干人”[24]。1927年《图书馆条例》在1915年《图书馆规程》基础上做了部分修订,沿用“图书馆得设馆长一人”,并规定了馆长的任职资格,同时对私立图书馆的组织办法做了更详细的说明,要求“私立图书馆应设立董事会,为该图书馆法律上之代表。私立图书馆董事会有处分财产、推选馆长、监督用人行政、议决预算决算之权”[25]。1930年修订的《图书馆规程》内容基本与此相同。

1927年教育部颁布《图书馆条例》后,各地相继颁布地方性图书馆法规。安徽省教育厅制定《安徽省图书馆规程》,其中依然规定图书馆设馆长1人,但对公立图书馆与私立图书馆的情形做了区分,规定“本省各图书馆,除遵照大学院颁布图书馆条例外,凡公立图书馆应依据本规程办理之。私立图书馆组织及办法,得自订之;但须呈报该馆所在地之教育行政机关核定,并受其指导”[26]。山东省教育厅次年制定的图书馆规程[27]亦系此情况,虽有些补充,但依然是以全国性法规为前提。然而,也出现了地方性法规与全国法规不同的情形,如1927年《湖北各县市通俗图书馆规程》规定“各县市通俗图书馆馆长由各该主管教育人员兼任之”[28],此处将通俗图书馆的掌管者称为“馆长”。

民国时期教育部有专门的大学组织法令,但1912年《大学令》和1913年《大学规程》均未涉及图书馆管理人员的设置,1924年《国立大学条例》规定国立大学校图书馆、观测所、实习场、试验室等各设主任1人,以正教授或教授兼任之[29];1929年《大学组织法》颁布,关于图书馆的规定再次空白。总体看,民国时期官方文件将图书馆馆长的称谓主要定为“主任”“馆长”;私立图书馆管理制度上应归入董事会制度,馆长一职设在董事会之下,政府部门也为私立图书馆的组织方法保留了一定的自由空间;大学图书馆组织则未从法规层面作明确规定。

2.2 馆长称谓统计

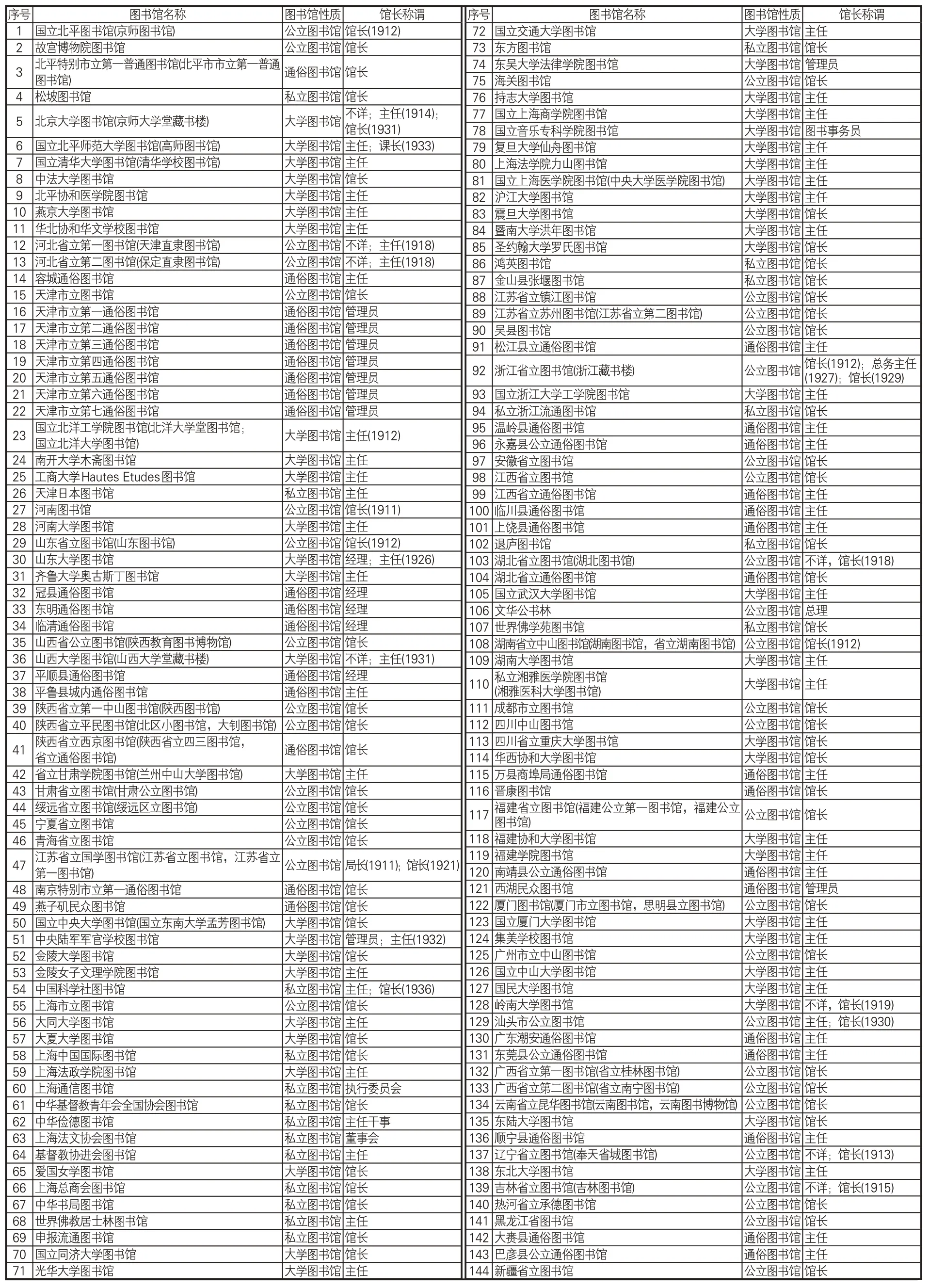

从政府法规看,民国时期图书馆馆长称谓混杂现象大为改观。为考察民国时期图书馆馆长称谓的实际使用情况,笔者调查民国时期144所图书馆的馆长称谓(见表2)。总的看来,大部分馆长称谓与法规规定保持了一致。

表2 民国时期图书馆馆长称谓(1912-1937)②

2.3 各类型图书馆馆长称谓

《图书馆规程》《通俗图书馆规程》将“图书馆”与“通俗图书馆”视为两个不同的系统,其中“图书馆”又细分为“公立图书馆”“某团体某学校附设图书馆”“私立图书馆”[23-24]。1927年《图书馆条例》修订后,“图书馆”仅分为公立与私立两种,公立图书馆为“各省区各市县所设之图书馆”,私立图书馆为“团体或私人所设者”[25]。依据《图书馆规程》,学校图书馆应归为私立图书馆,但大学中有国立大学、各省市公立大学、私立大学以及教会大学,大学图书馆的组织管理与服务对象都与私立图书馆有很大不同,大学图书馆归入私立图书馆有不妥之处。因此,本文将图书馆划分为4 种类型:公立图书馆、大学图书馆、私立图书馆与通俗图书馆,以统计期间末次变更后的馆长称谓为对象,对各类型图书馆的馆长称谓使用情况进行统计分析。

(1)公立图书馆。晚清时各省官员为配合“新政”实施,推动创设的官办图书馆大多存续到民国时期,1912年后馆长称谓向“馆长”“主任”转变,如国立北平图书馆(原京师图书馆)由“监督”改称为“馆长”,河北省立第一图书馆(原天津直隶图书馆)、河北省立第二图书馆(原保定直隶图书馆)由“总理”“经理”改称“主任”,江苏省立国学图书馆(原江苏省立图书馆)由“总办”改称“局长”,后又改称“馆长”。民国新建的公立图书馆,馆长称谓的选择范围基本缩小到“馆长”与“主任”。将民国时期公立图书馆馆长称谓使用情况做统计分析,如表3所示,截至20世纪30年代,40所公立图书馆中,使用“馆长”称谓的图书馆有37所,占比逾92.5%,公立图书馆以“馆长”称其掌管者成为主流。

表3 公立图书馆馆长称谓

(2)大学图书馆。民国时期多数大学图书馆的组织服从于本校拟定的章程。从大学图书馆馆长称谓统计看(见表4),“馆长”“主任”占绝大多数。部分大学图书馆馆长称谓有过变更,如中央陆军军官学校图书馆在1932年前称馆长为“管理员”,后改称“主任”[30],北京大学图书馆馆长1931年由“主任”改称“馆长”[31];亦有从“主任”变更至其他称谓的,如国立北平师范大学图书馆馆长原称“主任”,1933 年又称“课长”[32]。总体上,大学图书馆馆长称谓的变化主要是向“主任”靠拢,且相对公立图书馆,虽然同样以“馆长”“主任”两个称谓居多,但明显偏向“主任”。

表4 大学图书馆馆长称谓

(3)私立图书馆。表2统计的19所私立图书馆中,使用“馆长”称谓的有13所,使用“主任”称谓的有3所,可见民国时期的私立图书馆馆长称谓亦以“馆长”“主任”为主导,并以“馆长”居多。值得注意的是,私立图书馆之设立各有情况,有依托私人藏书而设,如江西退庐图书馆为当地出身于仕宦之家的胡思敬将所藏书籍捐出而开办[33];有在进步人士推动或倡议下而设,如上海中国国际图书馆、鸿英图书馆;有为纪念知名人物而设,如为纪念蔡锷将军而开办的松坡图书馆;更多是社会团体开设的图书馆,这些团体有宗教组织、商业组织等,如世界佛教居士林图书馆、上海总商会图书馆。因设立主体的特殊性,许多私立图书馆虽有“馆长”或“主任”职位,也会再设董事会或委员会,处理办馆经费与人员任用问题,有时馆长职务也会由理事会担任,如松坡图书馆成立后由梁启超担任馆长,1929 年梁启超去世后,馆长一职长期空缺,由干事委员会主理馆务[34],可以说私立图书馆馆长的职务与称谓在遵循《图书馆规程》规定的同时,也受到办馆人抉择的影响。

(4)通俗图书馆。《通俗图书馆规程》明确指出通俗图书馆设“主任”总理馆务,但从统计数据看,通俗图书馆馆长称谓依然有混杂态势。表2统计的33所通俗图书馆中,“主任”使用最多(15 所),但以“馆长”为称的也不少(6 所)。此外,天津市共设有7所市立通俗图书馆,馆长均称为“管理员”,山东省冠县、东明、临清的通俗图书馆馆长称为“经理”[35],各地通俗图书馆馆长的称谓依然有较大差异。

3 图书馆馆长称谓演变的特征

3.1 清末部分继承藏书楼掌管者称谓

我国古代藏书以藏为主,仅小范围开放,并不具备近代西方图书馆的公共理念。近代传入的图书馆理念和形象与古代藏书楼大相径庭,自然也对古代藏书产生了巨大冲击,但在清末图书馆事业发展中,至少是清末图书馆掌管者称谓的使用方面,依然带有古代藏书系统的色彩。近代许多书院藏书被图书馆接收,成了图书馆的初始藏书,还有许多书院是大学图书馆前身,有的书院藏书掌管者称谓被图书馆直接或间接继承,并写入图书馆章程[36]。此外,尽管到19世纪末20世纪初,清政府吸收了一些进步人士译介传播的西方图书馆理念,创办了一批相比古代藏书楼更具公共性质的学堂藏书楼与省图书馆,但这些图书馆的掌管者称谓依然借用官名,并未完全切断与古代藏书系统掌管者与官员的关联关系。这个现象,一方面反映出清末图书馆蹒跚着走向现代化,各方面都处于初始探索阶段;另一方面也可窥见清政府办图书馆并非以民主为基础,依然将图书馆视为“公家的”,而非“公共的”。

3.2 民国时期称谓有所集中但仍未统一

民国时期图书馆馆长的称谓在官方文件中仅有“馆长”“主任”两种,各馆馆长称谓的实际使用也集中于这两者,但在不同类型的图书馆中呈现出不同的情形。公立图书馆与私立图书馆大多数使用“馆长”称谓,大学图书馆与通俗图书馆则以“主任”居多,并未完全统一。究其原因,或有以下几点。

(1)公立图书馆与通俗图书馆之间的界限不清,公立图书馆与通俗图书馆有时均为政府出资设立,具备公立特征,而其区分并无明确标准。省市通俗图书馆还常有并入或改为公立图书馆的情况,如陕西省立四三图书馆为孔庙通俗图书馆改组而成[37]、江西省立图书馆由江西省立通俗图书馆与江西公立图书馆两馆组成[38],而法规分别规定公立图书馆与通俗图书馆的馆长称谓,一定程度上阻碍了馆长称谓的统一。

(2)民国时期图书馆归属于教育部管辖,图书馆法规由教育部制定,公立图书馆开办时需将图书馆章程等事项报教育部,开办私立图书馆需要在地方长官处备案。另分出通俗图书馆这一独立系统,其规程也由教育部制定颁布,民间还存在图书馆改组为民众教育馆的情况。这种图书馆行政管理上的不清晰以及机构存续不稳定的情况,也对馆长称谓的统一产生了影响。

(3)民国时期私立图书馆与大学图书馆在组织管理方面有一定的自由度。法规中为私立图书馆的组织管理留有自决空间,而民国时期我国近代大学通过借鉴、创新与融合的方式“自下而上”确立了“教授治校”的大学治理模式[39],此时大学图书馆馆长不再由政府任命,而由校长任命校内教授担任,大学自治权促使大学内部管理可以由机构决定。私立图书馆与大学图书馆为何可以不使用政府所颁布《图书馆规程》中的“馆长”称谓也能有所解释了。

3.3 整体上与社会发展及机构组织管理相适应

馆长称谓的变化,部分是为适应政治制度变化。随着清末新政的进行,各类新机构应运而生,总办、坐办、会办、提调等名目随之出现,担任新机构的管理者,这也使得总督署的办事人员膨胀[40]。这些官员主管图书馆出现两个问题:一是清末大学堂中出现“比较规模像样的学堂,闹得也有督办、总办、会办、坐办各大员的怪象”[41],而这些官员并未管理具体事务且更换频繁,不免有尸位素餐之弊;二是总办、坐办、会办、提调并非同级官职,而有的省图书馆掌管者称“总办”,有的则使用职级较低的“提调”,同一级别的图书馆,其掌管者称谓却不同[3],不免引起疑惑。图书馆掌管者称谓使用官职名,原因在于政府任命官员管理此类机构。从中也可看出清末官员制度不完善,而此时图书馆与政治制度相关联,由此造成图书馆管理不完善,以及机构掌管者称谓的混杂。民国时期,图书馆掌管者自然不能再以清末官名称呼,而亟须采用新称谓。各类型图书馆中,较普遍使用“馆长”称谓的是公立图书馆,私立图书馆、大学图书馆与通俗图书馆亦均有使用,虽未完全统一,“馆长”称谓确已较为普及。

管理思想的转变催动图书馆管理架构和掌管者称谓的变更。清末官办图书馆的组织结构尚不完善,山东图书馆“凡馆中一应事宜,皆秉承总理之可否而行”,派协理二员,坐办驻馆经理全馆事务,下设书记三员负责馆内会计、图书整理、文书等具体事务[42];湖南图书馆职员分为监督、会办、提调、收掌、收发、书记[43];京师图书馆设正副监督,下有提调、总办、总校等共50余人[44],组织架构繁冗,不利于图书馆管理。民国时期西方图书馆管理思想进一步传播,图书馆管理要向现代化和科学化靠近,图书馆组织结构需要精简,职务划分需要明确,清末的组织管理方式被废弃,原先的管理人员称谓随组织管理方式改变而出现变更的需求。民国时期的大学行政架构中,图书馆一般从属于教务课(处)或者总务科(处)管理,或直接向校长负责[45],还存在大学内图书机构称“图书部”的情况,如北京大学、清华大学。而通常指馆长之下的部门主管人的“主任”成了大学图书馆中使用较多的馆长称谓,与公立图书馆与大学图书馆组织架构的差异不无关系,同样表明称谓的选择一定程度也服从于机构内部的组织管理方式。

综合看,清末到民国图书馆馆长的称谓经历了从多到少、从纷繁冗杂到较为统一的变化,变化过程整体上与政治制度变化及机构组织管理相适应,步入了与政府官员名称逐渐脱钩的道路,民国时期图书馆馆长一职的担任虽然依然存在有官员兼任的情况,但馆长的称谓已明显洗去了一些政府官员的色彩,回归到了机构本身。

4 结语

馆长称谓的演变受到多种因素影响,是观照我国近现代图书馆事业发展的一个角度。正如《论语》所云:“名不正则言不顺,言不顺则事不成。”事物的名实之间存在内在的关联。馆长称谓从清末冗杂并取自官名,发展到民国时期大体统一到“馆长”“主任”两个称谓上,与我国近代图书馆事业发展的历程存在深层的联系,是我国近现代图书馆事业发展的一个侧面。

注释

①参考资料:《山东省立图书馆概况》(山东省立图书馆编,1933);《中国省市图书馆概况(1919-1949)》(杨宝华、韩德昌编,北京书目文献出版社,1985);《吉林省档案馆指南》(吉林省档案馆编,中国档案出版社,1996);《湖北省图书馆百年纪事》(湖北省图书馆编,北京图书馆出版社,2004);《陕西省志第65卷文化艺术志》(陕西省地方志编纂委员会编,陕西人民出版社,2005);《湖南近代图书馆史》(沈小丁,岳麓书社,2013);《直隶图书馆章程》(《四川教育官报》1908年第7期);《本署司郭详定开办云南图书馆章程》(《云南教育官报》1909年第22期);《1906年创办的(清)黑龙江图书馆》(《图书馆建设》2005 年第5期);《缪荃孙与江南图书馆》(《新世纪图书馆》2014年第12期);《河北省图书馆沿革概述——1908-1961年》(《河南科技学院学报》2019年第39卷第1期);《国立北平图书馆时期机构沿革探析(1909—1949)》(《国家图书馆学刊》2020年第29卷第4期)。

②(1)1937年全面抗日战争爆发后许多图书馆因战争,或被摧毁,或无法维持,或损失惨重,因此本表统计时间截至1937年。(2)表中图书馆名称后括号中的内容为图书馆曾用名。(3)表中馆长称谓后括号中数字为图书馆变更馆长称谓的年份,前书有变更前称谓,如国立北平师范大学1917 年图书馆正式宣告成立后馆长称“主任”,1933年何日章任馆长时称“课长”;部分图书馆清末即已存在,变更前的称谓已在文中第一部分写明且使用时间与表2统计时间无交叉,因此表2不再列出,如国立北平图书馆原为清末京师图书馆,掌管者原称“监督”,1912年改称“馆长”。(4)表中馆长称谓列“不详”指在1912年至称谓变更期间,作者未找到明确的文献支撑,如山西大学图书馆,作者查询到的最早使用“主任”一称的时间为1931年。(5)主要参考资料包括:各馆自编图书馆概况介绍,如《江苏省立国学图书馆概况》(《浙江省立图书馆月刊》1932年第1期)、《国立中央大学图书馆概况》(《图书馆学季刊》1931 年第1 期)、《中央陆军军官学校图书馆概况》(《文化图书馆学专科学校季刊》1933年)等;学者汇编民国图书馆概况介绍,如《中国省市图书馆概况(1919-1949)》(杨宝华、韩德昌编,书目文献出版社,1985)、《上海各图书馆概览》(冯陈祖怡,中世界书局,1932)等;各图书馆章程,如《浙江大学工学院图书馆简章》(《国立浙江大学校刊》1930年第18期)、《广州市立中山图书馆组织大纲》(《统计月刊》1936年)、《云南省立昆华图书馆章程》(《云南教育行政周刊》1932年第9期);各馆图书馆史著作及研究论文,如《百年清华图书馆》(《百年清华图书馆》编写委员会,清华大学出版社,2012)、《山东大学图书馆史》(黄晓静,山东大学出版社,2019)、《陕西省图书馆馆史》(谢林,三秦出版社,2009)等;各省市方志,如《天津市图书馆志》(天津市图书馆志编修委员会,天津人民出版社,1996)、《浙江省图书馆志》(浙江省图书馆志编纂委员会,中国书籍出版社,1994)等;各县立通俗图书馆呈报教育部备案的通俗图书馆章程或通俗图书馆规程,如1917年教育部批复的广东省呈报的《东莞县公立通俗图书馆章程》(《教育公报》1917年第四卷第11期)等。