基于多区域投入产出模型的长江经济带隐含碳排放研究

□张天骄 许钤川 温璐歌

一、引言

经济发展离不开能源消耗,工业革命以来,人类大规模开发利用化石能源和矿产能源致使世界范围内温室气体排放量屡创新高。中国于2006 年成为世界上碳排放量最大的国家,为了积极缓和经济发展与资源耗竭之间的矛盾,应对气候变暖等全球性问题,根据《巴黎协定》,中国承诺在2030 年左右二氧化碳排放量达到峰值时,二氧化碳排放强度将比2005 年减少60%至65%。[1]作为增量排放量最高的发展中国家,中国政府作为一个负责任的大国,努力应对全球气候变化的挑战。习近平主席在2020 年联合国大会第七十五届一般性辩论中表示,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和”。[2]实现“碳达峰”“碳中和”是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策,推进“双碳”工作是实现高质量发展的内在需求。[3]习近平总书记在2022 年1 月24 日第十九届中央政治局第三十六次集体学习时的讲话中也提到“推进‘双碳’工作是破解资源环境约束突出问题、实现可持续发展的迫切需要,是顺应技术进步趋势、推动经济结构转型升级的迫切需要,是满足人民群众日益增长的优美生态环境需求、促进人与自然和谐共生的迫切需要”。[4]长江经济带是中国经济最发达的流域经济带,它担负着成为中国未来可持续经济增长的重要引擎的重任。长江经济带作为国家重点战略发展区域,包括中国11 个省市,横跨中国东、中、西三个地区,占全国地理面积的1/5 以上,具有显著的地理优势。2019 年,长江经济带总人口占全国常住人口的43%,GDP 占全国国内总产出的46.2%。[5]由于长江经济带内的省市,在经济社会发展水平、产业结构水平等方面存在差异,因此,研究区域间的协调发展,对于该地区高质量发展和生态文明建设都极为重要。2016 年由中共中央政治局审议通过的《长江经济带发展规划纲要》明确提出,要把保护和修复长江生态环境摆在首要位置。在此背景下,长江经济带既是中国生态优先绿色发展的主战场,也是中国经济高质量发展的重要战略地区之一。

因此,研究长江经济带各省市之间产业联系所产生的碳排放量的变化,一方面有利于制定具有针对性且合理的碳排放减排政策,另一方面有利于进一步深入挖掘地区经济差异对碳排放影响。

二、文献综述

近年来,对于贸易隐含碳排放的研究逐渐成为国内外学者的热门问题,尤其是“碳中和”政策的制定和发布,使得对于碳减排政策的研究逐渐白热化。“隐含碳”的概念从20 世纪一次能源分析组会议上诞生以来,逐渐发展演变,可以理解为与直接碳排放概念相对,表示在产业从生产到销售整个过程中所释放的二氧化碳,更加充实完善了碳排在贸易方面的状况,主要寄希望于能基于更客观的角度来阐释各国的碳排责任。

隐含碳排放的测算发展至今,主要有生命周期法[6]、投入产出法等[7-8]。整体来看,生命周期法由于需要纳入繁多的产品种类,因此需要巨大的测算要求,这也导致其应用的限制。相比较而言,投入产出法通过将复杂的联系现象量化分析,逐渐成为研究者普遍使用的较为理想方法。[9]而在投入产出法下,进一步可以分为单区域投入产出法和多区域投入产出法等。马述忠和陈颖(2010)[10]使用单区域投入产出方法,发现出口的增加带动了中国碳排总量的扩大,使得中国面临更大的减排压力;刘军跃等(2018)[11]利用扩展的MRIO 模型,研究了1980—2013 年间影响中国二氧化碳排放变化的主要因素。近年来,对于国家内区域间由于贸易引发的碳排放研究也引起了很多人的关注。Zhou 等(2018)[12]研究了2002—2012 年中国省区市之间贸易体现碳排放的转移及影响因素;钟章奇等(2017)[13]和刘庆燕等(2019)[14]从贸易隐含碳排放的角度出发,以单个省区市为视角,研究了区域间贸易体现碳排放转移及相关的碳泄漏问题,为各省区市提供了重要的参考依据。总的来说,目前利用MRIO 方法对贸易隐含碳排放的研究主要集中在国际、国家等宏观区域层面,而对省区市、经济区等区域方面的研究还处于探索阶段。[15-16]然而,由于中国各省区市在自然环境、经济和社会发展水平、产业结构等方面存在明显差异,以及区域间贸易的逐步密切,发达地区和欠发达地区之间的发展不平衡直接影响到区域整体碳减排方式的成功实施。[17]因此,各省区市在真正制定和调整碳排放的过程中,弄清区域间贸易隐含碳排放的基本情况,对于政策制定者定制精准的低碳转型路线图至关重要。

基于此,本文应用多区域投入产出的方法,以长江经济带9 省2 市(上海市、浙江省、江苏省、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、四川省、重庆市、贵州省和云南省)作为研究对象,研究五大产业(农业、制造业、水电燃气的生产及供应、交通运输以及其他服务业)在各省市间的相互贸易所带来的隐含碳排放的变化,并在此基础上,考虑到长江经济带内部各地区间具有明显差异,因此引入碳排放相对强度指标,对长江经济带东、中、西部地区贸易带来的经济利益与环境成本进行深入的探讨,最后针对研究结果提出相应的政策建议。

三、方法与数据

(一)基于多区域投入产出模型(MRIO)的隐含碳排放测算

目前隐含碳排放的测算主要采用投入产出法,这一方法最初由里昂惕夫创造[18],经历了从单区域投入产出模型(SRIO)到多区域投入产出模型(MRIO)的转变。相比于单区域投入产出模型中假设不同区域的生产技术相同这一条件,多区域投入产出模型考虑不同区域的生产技术差异以及进口中间投入品这一情况,其分析方法更贴近于现实。[19]因此,为了能更准确地估算长江经济带不同区域间的贸易隐含碳排放量,本文运用多区域投入产出法(MRIO),基于2007 年、2012 年及2017 年中国多区域投入产出表研究长江经济带各地区贸易隐含碳排放状况。

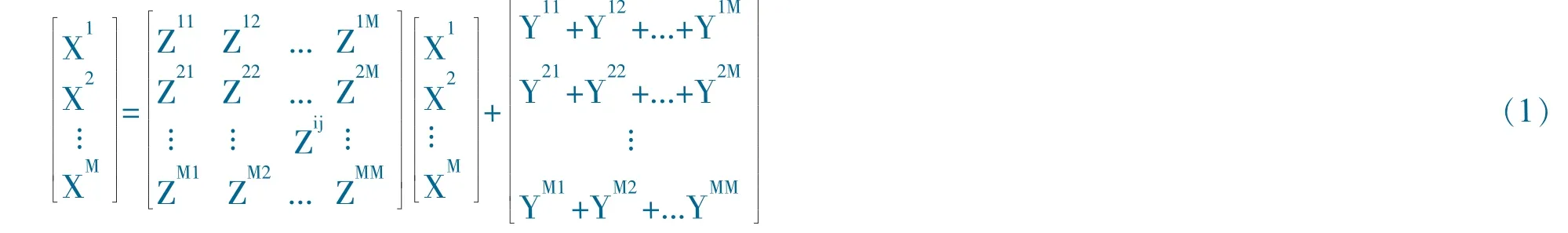

假设研究对象为M 个区域,每个区域由N 个产业部门组成,区域i 和区域j 为M 个区域中任意两个区域,MRIO 的基本平衡关系可以表示为:

对公式(1)进行简化,并引入单位矩阵I,可得到公式(2):

其中:X 为M×1 维矩阵,表示总产出,Xi为N×1 维矩阵,表示i 地区不同产业的总产出;Zij为N×N 维投入产出系数矩阵,也被称为直接消耗系数矩阵,其计算方式为每个地区中间投入品的用量与该地区该部门的总产出比值,表示从i 地区到j 地区中间商品流动情况;Yij为N×1 维最终需求矩阵,表示地区j 对地区i 最终消费品的需求。

进一步简化公式(2)可得:

其中:X 为地区总产出向量,L=(I-Zij)-1为里昂惕夫逆矩阵向量,Yij为地区最终需求向量。

为了计算碳排放的影响,需要在原始模型的基础上添加碳排放系数矩阵来拓展MRIO 模型,本研究引入直接碳排放系数矩阵C,具体如下:

其中:Ci为i 地区碳排放系数矩阵组成的行向量,表示的是i 地区单位产值带来的碳排放量。根据MRIO模型线性化的假设可得,最终需求Y 引发的碳排放为完全碳排放系数与对应的经济产出的乘积,完全碳排放系数的计算则是由直接碳排放系数矩阵乘以里昂惕夫逆矩阵而得,即完全碳排放系数矩阵的计算公式为:

即贸易隐含碳排放的计算公式可以整理为:

从而地区r 与地区s 间由于贸易引发的隐含碳排放量的转移等于r 地区各个行业二氧化碳的完全碳排放系数与r 地区该行业出口量的乘积,可以表示为:

(二)数据来源

根据国家统计局的数据,中国投入产出表目前已经更新到2020 年,而中国区域间的投入产出表编制过程中需要大量数据处理工作且数据校对较为困难[20],因此,目前区域间投入产出表仅编排至2017 年。本研究数据选取2012 年、2015 年以及2017 年区域间投入产出表,采用中国碳排放数据库(China Emissions Accounts and Datasets,CEADS)的数据[21],相应年份的分省部门碳排放数据同样采用了CEADS 数据库的数据[22]。分部门投入产出表中弱化了制造业的分类,同时细分了服务业的14 个门类。然而,分部门碳排放数据将制造业门类细分,仅保留3 个门类的服务业。由于投入产出表和分部门碳排放数据在部门分类上存在一定差异,因此本研究对部门分类进行合并调整,首先得到五个部门即农业部门、制造业部门、水电燃气部门、交通运输部门以及其他服务业部门,并在之后对制造业部门进行细化将其分为劳动密集型制造业部门、技术密集型制造业部门、资本密集型制造业部门[23-24]、建筑及其他制造业部门,基于该分类数据进行深入的研究。分类标准如表1 所示:

表1 产业部门分类表

四、结果分析

为了对长江经济带的隐含碳排进行详实地描述,本文主要考虑通过三个方面,层层深入来揭示长江经济带内部分地区、分行业的隐含碳排量的结果特征和空间状态,分析如下:(1)首先,在系统观察2012、2015和2017 年3 年的数据后,计算出长江经济带各省市的隐含碳排放流入量、流出量和净值,从全局出发,着重讨论区域间生产、消费和区域排放净值的变化;(2)其次,分别从五部门(农业、制造业、水电燃气、交通运输和服务业)和九部门(在上述五部门基础上,将制造业进一步分为劳动密集型制造业、技术密集型制造业、资本密集型制造业、其他制造业以及建筑业)的划分方法中入手,观察不同行业的隐含碳排差异,为之后的政策建议奠定一定的现实数据参考;(3)最后,通过分析各地区的碳排放转移强度,进一步探索地区间贸易流动与碳排放之间的关系。

(一)隐含碳排放流入量、流出量和净值分析

如下表2、表3 所示,为2012、2015 和2017 年3 年,长江经济带各省市的隐含碳排放流入量、流出量和净排放量。从表2 各省市的隐含碳排流入量中,从左到右随时间来看主要有两个变化:(1)横向看,首先绝大部分省市隐含碳排放流入量在绝对值数量上都在增加,江苏省和湖北省分别是增加最多的省份和减少最多的省份,增加值分别为126.04 万吨和64 万吨。浙江和湖南则是增加最少和减少最少的省份,增加值分别为6.7 万吨和-16.5 万吨;(2)纵向看,长江经济带东部地区相对中部、西部地区流入量更多,整体区域的流入量主要集中在东部沿海地区。从隐含碳排放流出量中观察消费端的结果,可以得到从2012—2017 年,绝大部分省市的流出量都在增加,且增幅范围在10-35%左右。然而,只有上海市和湖北省的消费端数据呈现下降的趋势,从2012—2017 年分别下降了291.81 万吨和44.27 万吨。

表2 长江经济带隐含碳排放流入量、流出量(2012 年、2015 年、2017 年)(万吨)

在表3 中,进一步对各省市的排放净值进行分析。可以发现,变化量最大的是上海和浙江。其中上海是从2012 年的256.1382 万吨,5 年间迅速降至-24.369,在2017 年升至第三位;而浙江则与上海变动趋势相反,从2012 年86.90956 万吨,逐渐增加到2017 年的369.3309 万吨,但排名变动不大。此外,安徽、贵州、江苏的净值一直为负,数据上显示出这些省份的整体消费小于生产;而云南、湖北、浙江的净值一直为正,消费大于生产。

表3 长江经济带隐含碳排放净值(2012 年、2015 年、2017 年)(万吨)

(二)具体产业分类下的隐含碳排分析

观察过区域整体碳排情况后,进一步对不同产业分类下的隐含碳排差异进行说明。下图为全国和长江经济带各省市的五产业部门隐含碳排放占比图。在农业、制造业、水电燃气、交通运输和其他服务业这五部门中,农业和服务业的隐含碳排数据在各年份和各区域中都比较低,相比其余省份来看,重庆、湖南的农业隐含碳排占比相对较多,但也不到5%,而贵州的服务业隐含碳排占比很突出,分别为7.32%、14.51%和14.32%。另外,作为直接碳排放大头的制造业,在这里隐含碳排占比是在四川、云南等省份内部呈现出较大比值,其中,四川的制造业隐含碳排占比一直维持在75%以上,制造业是四川隐含碳排放的大头;而云南的制造业隐含碳排占比在这五年间持续增加,从2012 年的63.78%增长至2015 年的71.17%,并在2017 年时达到76.70%。水电燃气方面,比较突出的是江苏、浙江、安徽和贵州,一直在各区域内部保持在40%-50%的占比,其中浙江则没有低于50%,分别是53.75%、52.10%和56.48%。最后,交通运输方面,上海的占比较为明显且逐步增加,2012 年为18.02%,2015 年为19.22%,2017 年为24.08%。

图 全国以及长江经济带各省市五产业部门隐含碳排放占比(2012 年、2015 年以及2017 年)

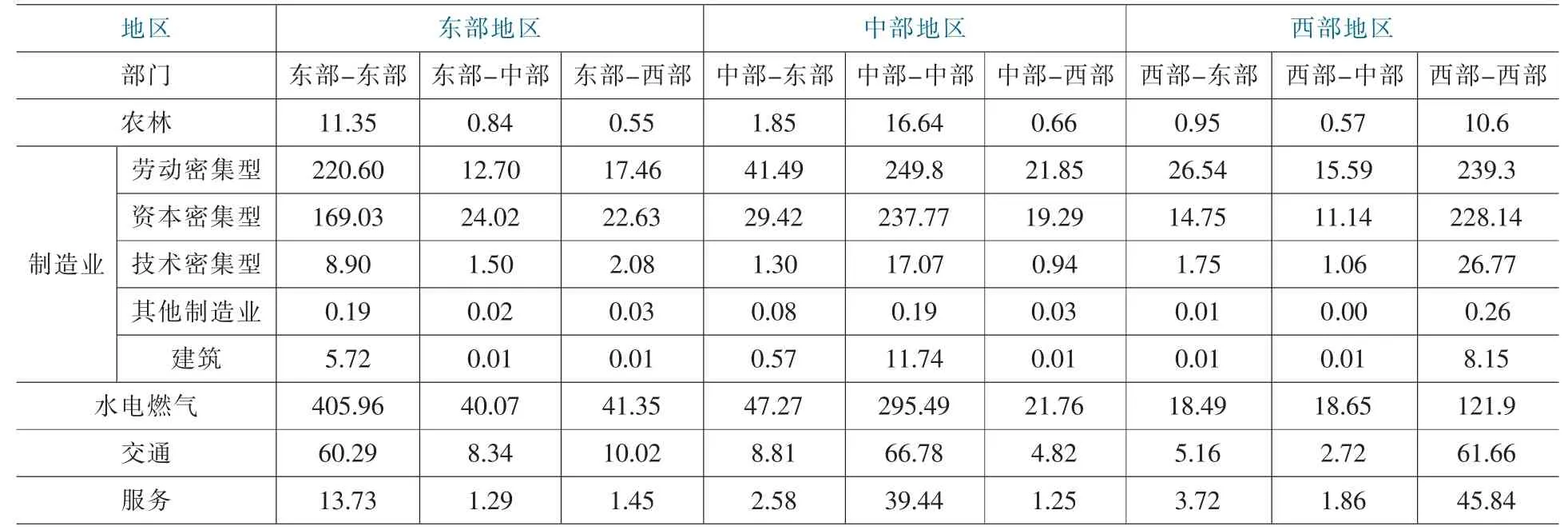

上述分析中,将制造业看作一个整体进行研究讨论,但深究其本身,作为一个涵盖内容繁多的部门,其行业又可以按照多种分类方式进行划分,比较常见的是按照要素的使用程度进行,可以进一步将制造业主要分为劳动密集型制造业、技术密集型制造业、资本密集型制造业、其他制造业以及建筑业。显然,不同类型的行业对于隐含碳排的影响自然会有所差异。因此,延续上述测算结果,将制造业调整为五类产业,即劳动密集型制造业、技术密集型制造业、资本密集型制造业、其他制造业以及建筑业。另外,除了行业细分的差异外,区域不均衡发展的态势也是影响产业结构的重要因素。因此,这里将长江经济带内部11 个省市,按照东、中、西三个区域的划分标准进行提取,这一分类是为了更好观察到区域内部经济水平和产业结构差异所带来的影响。这里东部区域包括上海、江苏、浙江3 个省市,中部区域涉及安徽、江西、湖北和湖南4 省,西部区域囊括了重庆、贵州、四川和云南4 省。

从表4 的生产端来看,各地区的生产都主要源于自身内部的消费需求,这种消费需求又主要来自当地水电燃气、劳动密集型和资本密集型产业的消费需求。其中东部区域作为经济带内部的发达地区,水电燃气的占比更加明显。而西部区域作为长江经济带的源头,在自身劳动密集型产业上的隐含碳排占比更多,中部区域则是在这两者即水电燃气和劳动密集型产业的占比中都相对较多。目前来看,劳动密集型产业产生的碳排放量近乎是占总制造业碳排放量的主导地位,这一特点在中西部更为突出。资本密集型产业产生的碳排放量紧随其后,最少的是由技术密集型产生的碳排放,占比都在2%左右。

表4 生产端角度,长江经济带东、中、西三区域隐含碳排放(2017 年)(万吨)

(三)碳排放强度分析

本研究引入碳排放相对强度指标,对长江经济带东、中、西部地区贸易带来的经济利益与环境成本进行深入的探讨。碳排放强度是单位经济价值量的碳排放量,表征获得每单位经济收益的同时产生的环境压力,碳排放相对强度则是地区r 到地区s 的单位贸易(包括中间品和最终品)流出所隐含的碳排放强度与流入所隐含的碳排放强度的比值,如公式5 所示。若该值大于100,则地区r 向地区s 的单位贸易流出碳排放强度大于流入碳排放强度,即地区s 消费给地区r 带来的环境压力大于地区s 消费给地区r 带来的环境压力;若该值小于100,则寓意相反。

表5 中给出了2012 年及2017 年东、中、西部各地区隐含碳排放强度以及地区间隐含碳排放转移的相对强度测算结果。整体来看,2012 年从东部地区到中部地区及西部地区的贸易流出所造成的隐含碳排放强度分别为9.9 千克/亿元和11.77 千克/亿元,从中部地区和西部地区向东部地区的贸易流出所导致的隐含碳排放强度分别为11.68 千克/亿元和20.72 千克/亿元,中部地区向东部的贸易流出所造成的隐含碳排放强度比东部地区向中东部贸易流出所产生的隐含碳排放强度高31%,西部地区则是高达76%,即在获得相同经济收益的情况下,中部地区需要付出比东部地区多1/3 倍的环境成本,而西部地区则是需要多付出将近1 倍的环境成本。2017 年这一现象得到缓解,中部地区需要比东部地区付出的环境成本下降到26%,西部地区更是大幅度下降到19%;与东部地区的情况相反,中部地区在2012 年向西部地区贸易流出所导致的碳排放强度比西部地区向中部地区贸易流出所导致的碳排放强度低34%。然而随着时间推移,2017 年在获得相同受益的情况下,中部地区则需要付出比西部地区多7%的环境成本。这一现象也从碳排放相对强度中得到进一步的证明,中部地区与西部地区的碳排放相对强度的比例从2012 年的0.746 变成了2017 年的1.08,充分证明了中部地区向西部地区的单位贸易流出碳排放逐渐增加而流入碳排放逐渐降低。

表5 长江经济带各省市碳排放强度与碳排放相对强度对比表(2012 年、2017 年)(千克/亿元)

五、结论与建议

长江经济带的减排政策的有效实施,对于中国兑现2030 年成功减排的承诺具有重大的作用。为了更好地帮助政策制定者了解长江经济带各省市碳排放的变化情况及各自特点,本文基于多区域投入产出的视角探索分地区、分类别长江经济带9 省2 市由于贸易带来的碳排放量,并进一步探讨长江东部、中部和西部地区碳排放强度和碳排放相对强度的变化。主要结论和建议如下:

(一)结论

1.2012—2017 年,长江经济带各省市的隐含碳排放流入、流出量主要集中在东部沿海地区,同时净排放量中变动最大的是上海和浙江。在五部门产业分类下,四川、云南等省份的制造业隐含碳排占比较大,江苏、浙江、安徽和贵州在水电燃气方面比较突出。进一步制造业细分后,发现隐含碳排占比从大到小排序依次是劳动密集型、资本密集型和技术密集型。另外,将长江经济带内部按照东、中、西三个区域划分,东部对当地水电燃气隐含碳排更加明显,而西部在自身劳动密集型产业上的隐含碳排占比更多,中部是在水电燃气和劳动密集型产业的占比中都相对较多。

2.在东部地区与中部及西部地区的贸易中占据较大的优势,但这一优势随着时间的推移而逐渐弱化。在获得同等经济收益的情况下,中部从2012 年需要付出1/3 的环境压力到2017 年中部地区的环境压力下降至26%,西部地区则下降更明显,从2012 年的近乎1 倍的环境压力和减排代价到2017 年下降到19%。同时,碳排放相对强度也是呈现递减的态势,西部地区依旧比中部地区下降程度更明显。

3.从碳排放强度和碳排放相对强度可以看出,在中部地区与西部地区的贸易中,中部地区从具有优势逐渐变为稍显劣势,在获得同等经济收益的情况下,西部地区从2012 年比中部地区需要付出34%的环境压力和减排代价到2017 年比中部地区少付出3%左右的环境压力。这一变化过程也在碳排放相对轻度中得以体现,中西部的相对轻度比值呈现相反的增长趋势。

(二)建议

1.长江经济带总体应当因地制宜地实行差异化的节能减排政策

由于不同地区的发展过程、地理位置以及产业构成的不同,如若采用同样的思路制定节能减排政策,则会导致政策缺乏地域独特性和针对性,也意味着一些地区的碳达峰、碳中和目标难以抓住关键环节和重点区域,影响双碳任务的完成效率。因此,长江经济带各地区应当根据自身自然禀赋、区划功能、经济社会发展程度、产业及能源结构等方面的差异,有针对性地制定节能减排政策。

2.长江中西部地区亟需实现向绿色制造转变以及生产型制造向服务型制造的转变

长江经济带中西部地区的经济落后于东部沿海地区,其碳排放总量也少于东部地区,中西部地区的碳排放主要来自制造业,尤其是污染严重的劳动密集型制造业。因此,这些地区在制定规划时,应当更加注意认真地推行“中国制造业2025”战略计划,逐步实现要素驱动向创新驱动的转变、低成本竞争优势向质量效益竞争优势的转变、资源消耗大、污染物排放多的粗放制造向绿色制造转变以及生产型制造向服务型制造的转变。[25]同时,长江中西部地区应当在突破清洁生产、节能利用、再资源化等关键核心技术上做出更大的努力,通过开发推广具备能源高效利用、废弃物回收资源再利用等功能的绿色工业技术及装备,进一步完成制造业的转型升级。

3.长江东部地区有必要加快能源结构调整、在提高能源使用效率同时促进能源系统高质量发展

长江经济带的东部地区,由于其产生了90%以上的GDP,因此该地区产生的碳排放量也最多。从分省部门碳排放数据来看,支撑其经济社会发展的能源消费种类还是以煤炭等化石燃料为主,这也导致水电燃气的供应与生产成为东部地区环境压力的重要因素。基于此,东部地区有必要通过加快能源结构调整和增加可再生能源的比例来减少该产业对于环境的污染,在立足当地能源禀赋的同时,将促进新能源和清洁能源发展作为首要目标。在制定节能减排政策时应当考虑从减少污染性大的能源消耗占比进行着手,在提升能源消耗利用效率的同时,提高清洁能源的使用频率,增强新兴能源和新技术发展,推动能源系统高质量的发展。

注:

①与2017 年投入产出表相比,2012 年和2015 年的投入产出表缺少“废品废料”部门。因此,制造业部门仅有23 个。由于“废品废料”和“金属制品、机械和设备修理服务”这两项贸易量很小,同时碳排放量并不明显,因此,对于总体贸易隐含碳排放的测算影响不大。