新发展格局下我国文化旅游产业链优化升级研究

□陈瑾 陶虹佼 徐蒙

一、引言

2020 年9 月22 日,习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上指出,文化产业和旅游产业密不可分,要坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游融合发展。从党的十八大提出“建设社会主义文化强国”到党的十九大提出“坚定文化自信”,充分彰显了文化旅游产业在国民经济发展中的突出地位。文化和旅游产业具有天然耦合性。我国文化旅游资源极其丰富,文化和旅游业作为承载民生需求和商业消费的重要领域,呈现出从全民精神需求到生活生产转化的旺盛动力。党的十九届五中全会明确提出,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。因此,开展我国文化旅游产业链优化升级研究意义重大。同时,为推动我国文化旅游产业在后疫情时代的全面复苏和良性发展,必须构建起完整的产业链。但是,目前文化旅游产业链转型升级依然面临着切入点不清、融合模式不优、发展路径不佳等众多深层次问题亟待破解。为此,本文深入阐释文化旅游产业链优化升级的逻辑要义,从多元融合视角切入,围绕企业链、价值链、供需链、空间链、技术链“五链”协同目标,对要素提升和新技术、新模式、新业态“三新”加速展开分析,着力探寻文化旅游产业高质量发展路径,有利于更好地整合资源、配置和填补链条缺口,是应对后疫情时代问题和挑战、畅通产业循环的重要创举。

二、文献评述

(一)国内外研究概述

1.国外研究动态

产业链是经济学中的一个概念,指从初始资源到最终被消费过程中,若干相关产业部门在经济活动中形成的有序经济集合。最先,亚当·斯密(2016)[1]在《国富论》中用“制针业”的分工讨论了产业链问题。随后,马克思、恩格斯在分工理论基础上论述和补充了自己的新观点。迈克尔·波特(2014)[2]在《竞争优势》里首次明确定义了产业链概念。Chen(2011)[3]指出,已有的产业链研究主要集中在概念辨析、发生过程与培育机制的理论分析、传统工农业产业链实证分析以及以产业链为指导的企业可持续发展和产业经济增长研究等领域。Parida 等(2019)[4]认为,互联网技术正在改变产业价值链的商业运作方式,提升价值链需要技术支撑和创新运作模式双向发力。

而在文化旅游产业链方面,国外学者的理论文献研究则甚少,相关研究大多是从文化和旅游业互促视角进行。例如:以Valene Smith(1989)[5]为代表的学者对文化旅游业融合过程展开了研究;Taylor(2001)[6]针对旅游与文化展示及民族工艺品开发的关系开展研究。文化作为区域发展的竞争性资源,有助于提升所在区域的创造性,加速城市化进程。[7]Song 等(2013)[8]从不同维度对旅游产业链中的“链接”方向与关系进行分析。

2.国内研究动态

国内对产业链研究虽然起源于农业,但随着学术研究和产业实践的动态发展,学者们对产业链内涵的理解不断深入。魏然(2010)[9]指出,自1985 年产业链首次作为明确的经济学概念被提出以来,产业链理论内涵开始得到不断拓展和丰富。但较多的研究是从文化产业链和旅游产业链单一视角展开。文化产业链方面,如左惠和王慧(2018)[10]基于京津冀文化产业链的发展现状,就其协同发展中存在的问题,提出促进文化产业链协同发展的路径。郝挺雷(2020)[11]在分析数字技术对文化产业链各维度形成创新驱动作用的基础上,提出数字文化产业发展路径。旅游产业链方面,李万立(2005)[12]提出旅游产业链就是通过生产旅游产品满足旅游者各种需求所形成的不同产业、部门之间的动态链接。郭舒(2018)[13]以焦作市为例,探讨了旅游产业链进入障碍并提出了破解之策。李莉和陈雪钧(2020)[14]认为共享经济下培育“共享经济+康养旅游”主导产业链,有利于康养旅游产业生态圈的构建。

由于我国文化旅游产业概念出现较晚,导致学者对文化旅游产业链的研究较少。我国著名学者于光远(1986)[15]曾在20 世纪80 年代初就提出“旅游是经济性很强的文化事业,又是文化性很强的经济事业”的观点,认为旅游具有经济和文化的双重属性。随着2009 年8 月原文化部和原国家旅游局联合发布《关于促进文化与旅游结合发展的指导意见》,理论界与实践界对文化旅游产业链的重视程度越来越高。有的学者从文化旅游产业概念入手,如杨春宇等(2016)[16]认为,文化旅游产业是在文化产业和旅游产业各要素相互耦合基础上形成的多层次、多要素的创新系统。胡钰和王一凡(2018)[17]指出文化旅游产业是一种综合性产业,以文化创意内容为核心、以观光旅游活动为载体、注重文化场景营造。还有的学者具体分析了文化旅游产业链发展模式,如马勇和王宏坤(2011)[18]从全产业链视角出发,提出了文化旅游产业链双核驱动发展模式、文化旅游产业链横向拓展发展模式、文化旅游产业链纵向延伸发展模式。荆云波(2012)[19]提出了对地域性文化资源进行深度开发应注意的问题及地域文化产业链的几种模式。李臻(2019)[20]认为应通过开发主题乐园、旅游小镇、度假村等综合型文旅体验项目,延长文旅产业链,促进文旅产业链升级。

在推进产业基础高级化、产业链现代化的过程中产业链优化升级作用显著。对此,有的学者探讨了产业链优化升级的意义,如郭田勇(2021)[21]指出21 世纪国家之间的竞争越来越体现为产业链竞争,因此推动产业链优化升级是促进我国现代产业体系建设发展的必由之路,也是“十四五”期间社会经济建设的重中之重。王静(2021)[22]认为提升供给体系对满足国内需求的适配性,提高产业链供应链的完整性及现代化水平,有助于我国经济高质量发展和社会主义现代化建设。也有的学者以促进产业链优化升级为切入点进行探讨,如吴金明和邵昶(2006)[23]通过分析产业链不断升级的过程发现,升级过程的内在体现一般是产业创新、供需链的变化和价值链的增值,而其外在的具体体现就是产业链四大模式的不断变换。李志刚(2017)[24]指出,充分与旅游产业磨合、融合和组合,能够推动产业全环节升级、全方位提质、全链条增值。杨丹辉(2021)[25]则强调了数字化转型对全产业链优化升级的明显成效,对推动全产业链优化升级意义重大。

(二)理论评述与展望

综上所述,已有研究对产业链相关问题进行了较为广泛的研究,但关于文化旅游产业链研究仍偏少,尤其是对文化旅游产业链优化升级方面研究较为鲜见。同时,在以往的研究中还存在一定拓展空间:首先,有些文献忽视了全产业链融合的动态变化。在“双循环”新发展格局背景下,产业链发展面临较大变化,从动态和发展角度分析产业链变化尤为重要。其次,已有文献以微观或中观层面分析为主,缺乏从更加全面和宏观角度探研文化旅游产业链特征与发展效应问题。再者,针对文化旅游产业链细分研究尚处于探索阶段,仍未形成产业链升级的系统理论。最后,我国学者对文化旅游产业链研究起步较晚,产业链优化升级的国内典型案例研究尤为不足。因此,本文结合实际展开分析研究,以期探究适合我国文化旅游产业链优化升级的重要路径。

三、文化旅游产业链优化升级的逻辑要义

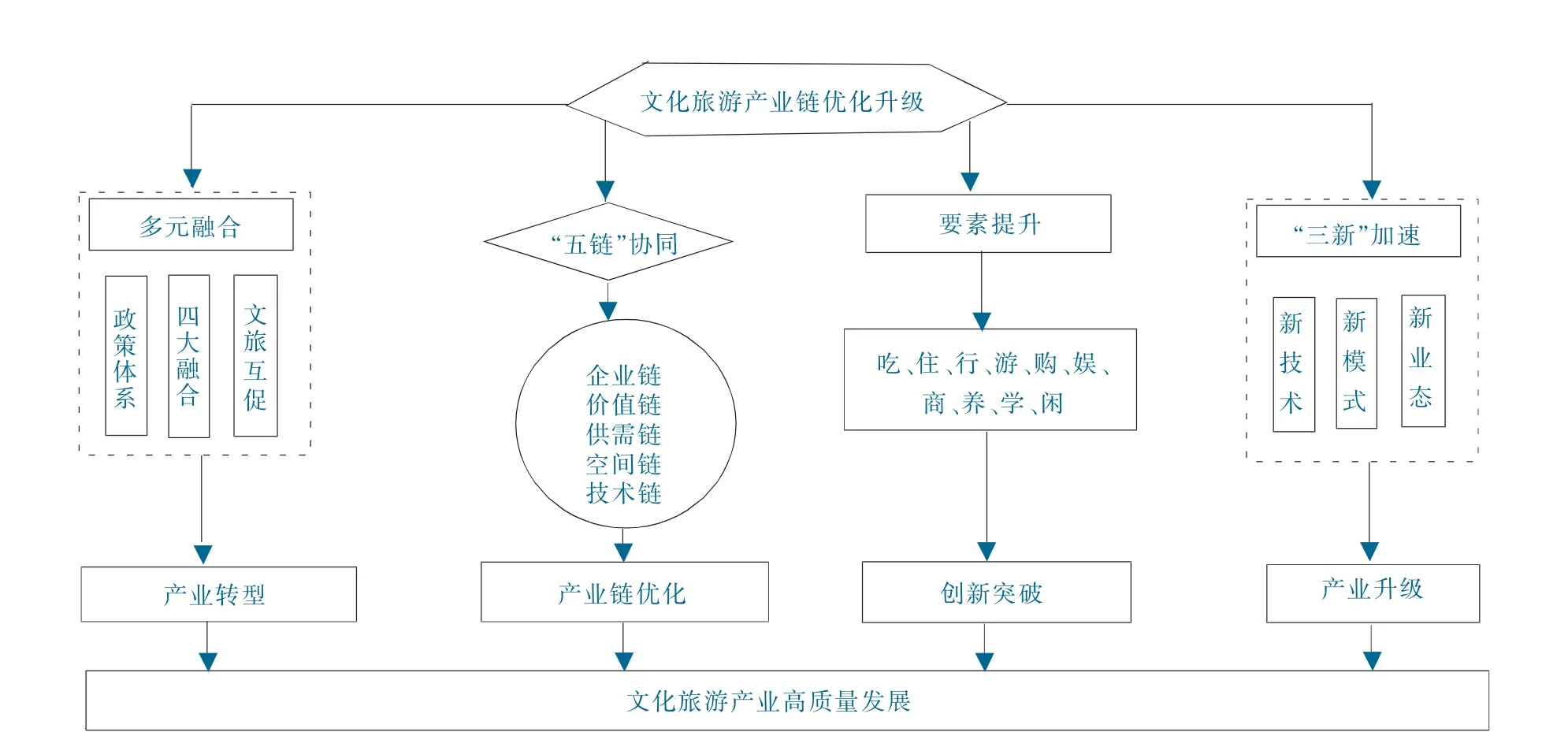

随着经济社会的发展,产业链跨界联动发展趋势明显。文化产业链与旅游产业链可以通过融合发展、“五链”协同、要素提升和“三新”加速等路径进行优化升级,从而构建文化旅游全产业链模式。文化旅游产业链是指在文化旅游产品消费过程中,依据特定的逻辑关系和时空布局关系,以数字经济、体验经济和服务经济为支撑,从市场需求延伸出来的文化旅游产业链关联关系形态,包括“吃住行游购娱商养学闲”等众多环节和领域,由文化旅游企业、相关机构以及消费者共同构成。基于全域旅游产业实践发展背景,通过对已有产业链、文化旅游产业链融合理论的系统梳理分析和综合实证研究,可以更好地揭示文化旅游产业链优化升级的内在逻辑,认识文化旅游融合发展规律及其在经济社会发展中的重要性,不断深化和拓展文化旅游产业链理论空间。

(一)多元融合是文化旅游产业链优化升级的重要前提

1.政策体系为融合发展引领方向

文化旅游产业融合发展既是经济发展实践中积累的重要宝贵经验,也是产业发展的新趋势。从2011年以来,《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》等系列文件相继出台;2018 年国务院机构改革方案宣布组建文化和旅游部。在“宜融则融,能融尽融”政策指导意见统领下,文化旅游产业迈入发展新阶段。文化旅游业是文化业与旅游业高度融合的综合性产业,随着我国供给侧结构性改革不断深入,两者之间的融合程度迅速提高,将带动我国第三产业更快更好的发展。

2.四大融合模式撬动全要素升级

文化与旅游业以产品为重要工具,在实现要素集聚的过程中形成新业态,在共同市场中展现共生价值。在这一过程中,演化出不同维度的融合模式:一是产品融合。富有文化内涵的产品模糊了“商品”自身生硬、冰冷的感觉,对消费者形成强大的吸引力,构成文化旅游资源转换和实现价值变现的巨大引擎。二是业态融合。不同文化和旅游业市场主体汇聚、不同行业门类跨界、不同领域组织交叉,呈现出“吃住行游购娱商养学闲”等多形态的模式变革。三是要素融合。在同一场景或同一市场中,人才、资金、技术、数据、土地等进行不断的升级、配置,从根本上撬动了全要素的参与规模,优化着文化旅游产业的发展态势。四是市场融合。从文化层次的需求不断升级,到市场提质增效,无论是供给侧还是需求侧,在价值产出的过程中均实现了经济价值与文化价值的统一,价值理性与工具理性的融合。

3.文化旅游互促搭建产业链新形态

文化是主线,旅游是形式。一方面,文化能够通过辐射作用与渗透作用提升旅游资源的品位,增强其精神文化内涵并赋予旅游产品差异性,给旅游者带来深度的审美体验,同时也为旅游目的地注入新的活力。[26]另一方面,旅游能够为文化的交流和传播提供平台,为文化资源的开发提供载体,有利于挖掘和优化文化资源[26],构建文化“保护—开发—再保护”的良性循环。在后疫情时代,数字化赋能为文化旅游互促转型更渐次深入。随着数字产品不断丰富,数字文化旅游消费新业态呈现多元化发展趋势:“文旅+研学”“文旅+游戏”“文旅+文创”“文旅+体育”“文旅+非遗”等新型业态在全国布局加快。并且,旅游新场景新业态也产生了新商业形态,旅游企业从产业链的消费环节向生产环节转变,从单一旅游要素服务向综合要素服务转变,从而实现旅游要素的整合。科技、时尚、文化、生态等元素与旅游发生碰撞,创造了新消费业态、消费模式、消费场景,这些不仅成为景区的“流量新密码”,也成为引领文化旅游产业链转型变革和创新突破的新方式。

(二)“五链”协同是文化旅游产业链优化升级的重要基础

促进文化和旅游融合必须站在产业链的全局视角,去粗取精,优势互补。统筹做好文化旅游产业链纵向延伸、横向拓展,以文化旅游多元融合拉动生产性产业发展,有助于国民经济结构综合性调整。文化旅游产业链主要包含企业链、价值链、供需链、空间链、技术链五个维度,统筹做好“五链”协同,将撬动文化旅游产业结构调整和转型升级。

1.企业链

由大中小微企业组成的企业链是产业链的载体和基础。企业链是指由企业生命体通过物质、资金、技术等流动和相互作用形成的企业链条。[27]企业链会通过优胜劣汰对企业进行筛选,实现企业和企业链的协同发展。文化旅游产业链的优化升级通过充分发挥各类市场主体投资文化旅游和激发创业创新的积极性,推动市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府作用。文化旅游企业链中的企业通过不同渠道与本企业链以外的企业进行跨界合作[27],头部企业则会形成核心节点,占据优势位置。因此,不同企业链实际上是相互联系的,构成网状结构。

2.价值链

价值链不仅存在于单个企业经营活动中,而且存在于整个产业链所有企业之间,并随着产业链的升级而拓展。构建文化旅游产业价值链,有助于引导企业向更高的价值端开展投资。文化旅游产业价值链是对文化资源进行开发,主要通过文化资源挖掘、文化创意策划、景区规划建设、投融资开发、建设运营、市场推广和消费服务等环节实现文化旅游企业的价值创造活动。各环节之间的互动直接影响价值增值:(1)价值链的源头和关键环节是基于文化资源进行创意内容的策划,主要增值部分体现在原创性的知识含量、对内容IP 的挖掘;(2)文化旅游产品的设计和旅游基础设施的建设为文化创意内容搭建载体,有利于巩固和提升文化的价值;(3)线上线下推广和消费是价值链中创造利润的一环。通过不断地更新产品、完善服务,吸引越来越多的消费者,带来源源不断的附加值。实际上,只有某些特定的环节才能真正创造价值,这些环节被称为产业价值链上的“战略环节”,文化旅游产业链中的“战略环节”即文化旅游产业的利润所在。因此,文化旅游企业要涉足更高的价值链。就要着重关注文化创意策划、文化旅游运营管理和营销推广,以获得更高的价值增值。同时,还要充分认识到文化旅游资源并不等于文化旅游产业,只有打通产业要素之间的通路,实现价值链上各个环节的协同合作并形成完整的产业链,才能切实获得市场各类资源。

3.供需链

统筹做好文化旅游产业要素升级,满足不同层次的市场需求,是文化旅游供需链优化升级的重点。在文化旅游供需链中,最终产品或服务供给是否能与游客需求相契合对提升产品附加值至关重要。新经济时代的文化旅游业,知识、智力、管理、创新、品牌等无形资产起着越来越重要的作用,甚至决定着市场竞争。文化旅游产业要素升级,能够促进文化旅游产业向关联产业拓展空间、丰富产品,对接多元化需求。推动文化旅游业消费提质扩容是文化旅游产业供给和需求两端能否有效连接的主要黏合剂,也是实现区域旅游经济和谐发展的关键所在。[28]当前,文化旅游产业面临较大困境,既需要政府助企纾困,更需要文化企业积极开展转型升级和提升创新能力,适应市场新趋势,对文化旅游市场再认识,对游客需求再分析,从而推动资源端、数据端、供给端到消费端的高效匹配,把好的资源变成好的产品和项目。

4.空间链

对于同一种产业链来说,在不同地方有不同的分布,各产业链条之间也有交叉。而空间链则是指同一种产业链条在不同地区间的分布。一方面,为了获取集聚经济效益,原先分布于各区域的同类企业逐步聚集到优区位实现“企业扎堆”;另一方面,为了获取地域产业分工效益,各个产业环节或部门日益追求优区位而在空间上趋于分散。[29]这样,产业链系统内企业和部门循优推移的空间经济结果是:产业链中各环节分别布局或配置到适合其经济活动特征的特定地点。[30]对于文化旅游产业链来说,由于资源禀赋、劳动地域分工、上下游企业供需配套等的差异性,空间布局往往带有明显的指向性。空间链的有效对接是实现产业链优化升级的重要途径,能够促进产业集聚。目前,我国文化旅游产业流量闭环尚未全面形成,文化旅游产业虹吸效应也难以全面迸发。

5.技术链

技术链有两种不同的描述方式:一是各种技术本身存在承接关系,因此相关技术之间形成了一种链接关系;二是物化于上中下游产品中的各种技术依据产品的链接关系形成了一种技术链。随着数字基础设施的不断完善与数字技术的持续发展,数字化正在改变传统的文化旅游产业运营模式,实现技术链能力成长,从而提升整个产业链的运作效能。数字文旅利用数字技术对文化产业和旅游产业进行全方位、多角度、全链条的改造,使产业重构,新业态得以发展。[31]文化旅游产业链前端优化策略强调文化旅游业的融合,是不同产业在技术融合的基础上相互交叉和渗透的结果。

(三)要素提升是文化旅游产业链优化升级的重要引擎

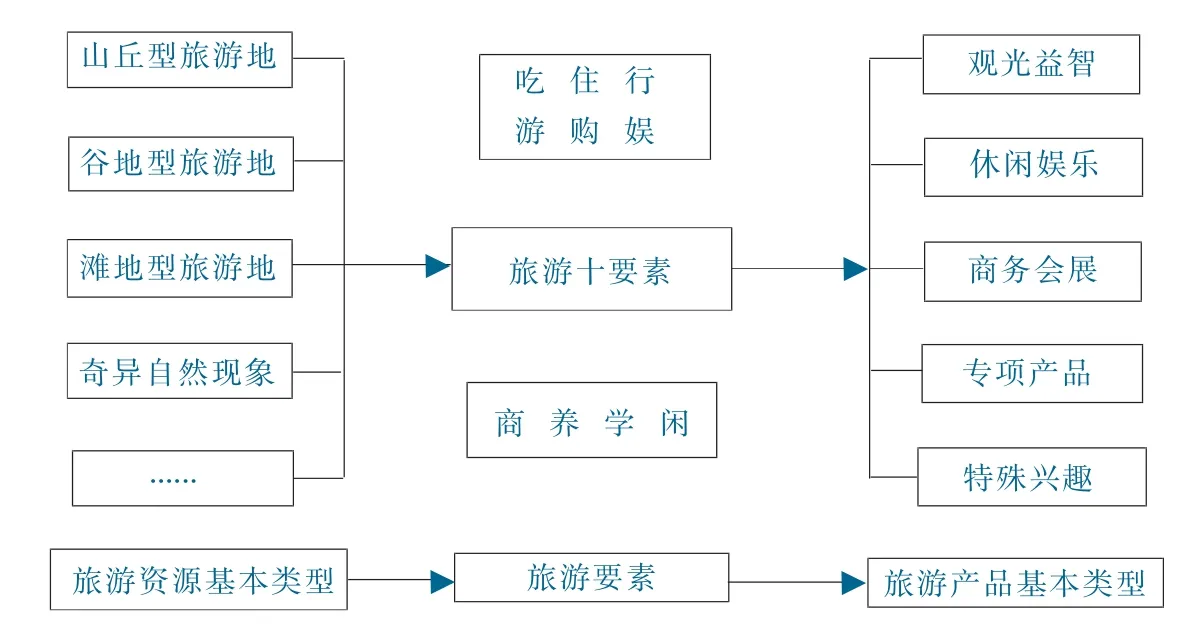

旅游供给要素包括旅游资源、住宿设施、旅行社、旅游商店、娱乐设施等,而旅游资源的空间分布、吸引力强弱以及游客在此停留时间直接影响到饭店、旅行社、旅游商店的布局。[32]旅游需求要素既包括旅游目的地的旅游市场需求,也包括从区域外部进入旅游目的地的市场需求。1991 年,“吃、住、行、游、购、娱”六要素被首次提出后便成为旅游经济的既定概念沿用至今。随着文化和旅游的融合发展,又出现了“商、养、学、闲”等各种新需求,各类文化旅游新产品和新要素共同构成未来旅游发展的方向和主体(见图1)。

图1 文化旅游要素提升

(四)“三新”加速是文化旅游产业链优化升级的重要保障

随着消费需求和产业升级的持续变化,文化旅游业进入以“科技+理念+市场”创新为驱动的新时代,带来了新技术、新模式、新业态等层面的需求和变化。基于新技术、新模式、新业态视角,充分激发文化旅游融合发展新动能,推动文化旅游产业高质量发展,加快提升文化旅游产业综合实力,是本研究尝试以理论创新指导实践探索的价值所在。

1.新技术

文化旅游业与互联网、大数据、人工智能融合发展和协同推进,数字技术以驱动包括技术、业务和市场在内的整个产业的融合为核心[32],渗透到文化旅游业的服务、管理、体验、营销等各个环节。后疫情时代文旅产业的突破口将重在以数字化、虚拟化、智能化推动文旅消费空间的无限延展。如:推动线上博物馆发展带动文创产品销售等极具时尚感的数字消费,通过数字技术,文化资源、文创作品在互联网上的传播不仅能够有效地保护文化资源,还能充分实现对旅游的内容支撑、价值挖掘和创新利用。2020 年11 月,文化和旅游部、国家发展改革委等十部门联合印发的《关于深化“互联网+旅游” 推动旅游业高质量发展的意见》更是鼓励加大线上旅游营销的力度,使更多旅游区获得了更好的发展。我国《“十四五”文化产业发展规划》指出,要顺应数字产业化和产业数字化发展趋势,深度应用5G、大数据、云计算、人工智能、超高清、物联网、虚拟现实、增强现实等技术,推动数字文化产业高质量发展。从VR、AR、NFT、虚拟人等技术应用到元宇宙概念的热捧,从电竞动漫快文娱二次元到国风国潮的文化自信,无不体现出“科技+文化+旅游”在内容创造、场景体验、技术应用、消费升级、美好生活等方面的巨大潜力和价值。由此可见,文化旅游产业链优化策略强调文化旅游业的融合,都是不同产业在技术融合的基础上相互交叉和渗透的结果。[33]

2.新模式

随着大众旅游多样化、个性化消费需求不断增多,旅游消费场景不断创新,旅游消费新模式开始加速形成,如共享旅游、自驾游、无接触旅游消费、夜间消费、实景户外剧本杀等。在疫情防控常态化下,大批线下活动转为线上,如“安徽文旅”、河南“云展演”“云旅游”等。[34]景区通过“边游边解说”的方式带领游客“云游”;家庭组团式的休闲方式显著增加,特色度假型民宿、农家乐带动旅游消费,各地民宿价格稳中有升;露营成为潮流,众多特色精致露营产品受游客追捧。[35]

3.新业态

文化旅游业功能融合的动力源自消费者需求和文旅产品供给,两者以技术融合为保障,共同推动文化产业和旅游业兼并融合,最终形成新的产业形态。文化旅游业新业态是指文化旅游产业在市场需求、市场竞争、政府引导以及技术创新等合力驱动下,通过与第一、二、三产业逐步融合创新,衍生出的一系列新业态新形式。文化旅游产业涉及不同产业的垂直、水平和侧向合作。我国《“十四五”旅游业发展规划》要求充分运用数字化、网络化、智能化科技创新成果,升级传统旅游业态,创新产品和服务方式,推动旅游业从资源驱动向创新驱动转变。加强文化和旅游业态、产品、市场、服务融合,延伸产业链、创造新价值、催生新业态,形成多产业融合发展新局面。国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出,要创新消费业态和模式。大力促进新型消费,培育壮大智慧产品和智慧零售、智慧旅游、数字文化、智能体育和“互联网+”等消费新业态。[36]新冠肺炎疫情使旅游业备受打击,为适应常态化防疫条件下人们对旅游的需求,旅游新业态,如云旅游、沉浸式体验、人工智能等被更多地应用到旅游业当中,通过会展、体育、会展、音乐、传统节日等文化业态与旅游活动的重组,可形成会展旅游、体育旅游、音乐旅游、节庆旅游等业态产品。

基于上述分析,本文构建图2 所示的文化旅游产业链优化升级的理论框架。

图2 文化旅游产业链优化升级理论框架

四、陕西省西安传统文化旅游产业链优化升级案例分析

陕西省西安古称长安,建城已有3000 多年,是我国六大古都之首,也是世界级的历史文化古都,这成为西安文化旅游融合发展的强力支撑。陕西省西安紧盯文化和旅游行业发展和市场需求新形势、新变化、新要求,不断推动文化旅游产业链发展。

(一)深掘文化内涵激活全产业链

近年来,西安汉唐文化旅游资源的开发较为成功,打造了众多契合市场需求的文化旅游产业。循着“文化+旅游”的主线进行深入,依托对文旅项目策划、规划能力,在资源端、内容端和运营端充分地积累或蓄势,聚焦两大战略重点:

1.依托优质资源做大文化旅游增量。其中既有传统业务板块的创新,也有新业务的融合布局,而这背后是各细分领域的资源支撑,尤其是对优质文化旅游类资源的挖掘和应用。目前,西安文化旅游资源多处于优质序列。如“西安曲江大雁塔·大唐芙蓉园”、西安城墙景区、曲江海洋极地公园、大明宫国家遗址公园等多个文化旅游景区均实现了优势潜力的释放和外延扩展。

2.做实做长文化旅游全链条业务。凭借浓厚的历史氛围和建筑风格打造“大唐不夜城”,以盛唐文化为引擎撬动旅游供需链,融入商业、休闲、娱乐、体验等元素,焕新成为火爆的商业中心。“夜游文化”和“唐文化”是“大唐不夜城”商业模式始终贯穿的主线,夜晚依托声光电手段对街道进行渲染,每隔几十米就打造高潮迭起的沉浸式夜游线路,还原了古长安的繁花似锦,人们身临其境感受到盛唐气象。

(二)塑造文旅头部集成商构筑竞争力

曲江文旅自2012 年上市,目前已由曾经的“历史文化景区管理集成商”逐渐转型升级为“文化旅游集成商”,但其内涵和空间迥异:一是具体业务和模式;二是资源广度与厚度。曲江文旅目前已打造运营十余个文旅产品线,包括公共景区产品线、智慧旅游产品线、健康养老产品线、文创旅游产品线、科技旅游产品线等。这些产品线使得曲江文旅堪称全产业链覆盖。曲江文旅核心竞争力在传统旅游时代已有突显作用,在当前文旅融合的情境中更具价值。头部文化类景区如何突破、突围变得更为紧迫,更遑论那些历史文化资源相对不够突出的景区,愈加面临生存之忧。

(三)“三新”撬动数字文旅商深度融合

西安以互联网新技术搭建起传统文化和旅游创新发展的桥梁。如:西安“大唐不夜城”景区宣布正在打造全球首个基于唐朝历史文化背景的元宇宙项目——《大唐·开元》,通过数字化技术,让中国传统建筑能够在数字空间生动复原和呈现,游客不管置身何处都能够在“大唐不夜城”游览娱乐。又如:建设丝绸之路博物馆和产业园、举办丝绸之路文化风情节及丝绸之路全球发展推进会等活动,全面推进丝绸之路经济带沿线旅游业的发展。连续举办各类文化活动,文旅商深度融合,商业品质明显提升,带动周边商场和酒店客流,餐饮营收提高,整个区域土地增值及地产溢价。

(四)跨界整合与布局优化空间链

文化旅游产业发展空间和竞争力的可持续性,可从两个方面考虑:一是产业和项目的跨界能力;二是跨区域、跨资源的运营能力。两者都是提升文化旅游融合或“旅游+”的能力,拓宽的都是产业发展的边界。曲江文旅已与携程合作DMC(目的地管理与服务体系建设)项目,与途家网合作民宿项目。同时,曲江文旅联合优酷网依托热播剧《长安十二时辰》策划制作《我是唐朝人》,并上线优酷视频平台。这些跨界融合可视为与文旅新场景及新IP 进行的联动结合,从而打造成文化旅游新业态、新内容,在吃、住、娱等方面提供更多的创新产品供给,而文化内涵的挖掘或元素的嵌入,产品的个性化或差异化是其中的主线或关键。曲江文旅跨区域、跨资源的能力,也是轻资产输出能力。截至目前,曲江文旅先后为全国11 个省、26 个市、55 个文化旅游项目提供了策划规划、设计管理和整合营销的服务。

五、文化旅游产业链优化升级的重要路径

推进产业基础高级化和产业链现代化是我国经济发展取得新成效的一个重要标志。坚持以文塑旅、以旅彰文,加快提升文化旅游业综合实力,文化旅游产业链可着重从企业链、价值链、供需链、空间链和技术链探索优化升级的突破路径。

(一)以政府引领、头部企业为主体构建企业链生态

一是制定完善配套政策。研究制定文旅产业链制度设计、专项规划指导、知识产权保护等配套政策,确定我国各地区文旅产业发展重点地区、重点方向和重大项目,做好协调推进、组织实施、案例征集、应用推广等工作,广泛开展数字文旅产业发展试点,鼓励推出数字文旅特色应用场景,及时总结提炼最佳实践,建立健全文旅产业发展考核机制,提供优良的营商环境。二是激发市场主体能动性。树立“头部企业主导、骨干企业跟进、关联企业配套”的发展思路,重点培育一批全国一流的数字文旅头部企业集团和项目品牌,扶持一批细分领域的“瞪羚企业”和“隐形冠军”企业。我国各地区亟待建立国内外一流数字文旅产业链招商供需项目库和招商企业名录,充分开展本土文旅产业链头部企业与国内外知名数字文旅领军企业的深度合作。文旅头部企业积极支持自主或联合建立技术中心、创意中心、策划中心等机构,推动产品服务和业务流程转型升级。通过政府在疫情时期出台房租减免、暂退质保金、缓缴基本医疗保险费和住房公积金等方式帮助文化旅游中小企业降低成本,支持有条件的民营小微企业首贷续贷中心建设文旅金融服务中心。三是扩大高水平开放合作。加强我国文旅产业链头部企业与国际知名文旅企业的深度交流与合作,推动更多优质产业链的高端项目落地;引导中小微企业以各细分产业链为纽带向龙头企业加速集聚,构建大中小企业协作配套、协同发展的企业链生态体系;头部企业通过参加政府组织的跨区域产业链招商、并购、引进、参股等方式提高产业垂直整合度。培育头部企业需更多考虑企业的个性发展需求,争取做到“一链一策”“一企一策”,为头部企业发展壮大营造良好的发展环境。四是培养“高精尖缺”人才。尤其是培养具有跨专业、跨领域的复合型人才,聚力培育好数据科学家、数字文旅领军人才和创新团队、青年创意设计人才、信息工程师等多元化人才队伍,以文旅人才链的“强”托举文旅产业链的“优”。科学编制人才发展规划,将数字文旅人才队伍建设纳入规划重要内容,建强引才平台载体,制定数字文旅复合型人才的认定办法,加大先期寻访对接力度。

(二)以文旅商多元融合为目标促进价值链攀升

一是推动文旅产业“上云用数赋智”。聚焦新发展理念,实施文旅商产业数字化战略,推动“数字文旅”从偏向市场后端的互联网经济,向前端要素市场、底层新基建及后端产业应用的全要素、全流程、全业态数字化转型迈进,促进数字技术、互联网技术在文旅商领域加速融合。加强智能化分析与管理,优化现有业务价值链和管理价值链,实现从业务运营赋能到产品和服务创新,进而实现企业的转型升级。二是打造智慧文旅公共服务平台。以全数据赋能旅游体验和服务目标,实现全面感知、风险监测、趋势研判、资源调度、信息分发的监管模式。加快布局数字化旅游咨询服务中心、线上旅游驿站,提供信息查询、线路导航、产品购买、个性定制、意见反馈等服务。鼓励文旅企业如线下旅行社加快数字化转型,开展在线旅游节庆、赛事和展会,促进文旅产业的创新融合发展。三是推动集成商引领产业升级。为满足消费者更高层次需求,文旅企业通过资本重组、业态重组、结构重组、商业重组等,实现技术、资本、人才等高端要素资源的流动与汇聚。例如,科技、会展、体育、音乐、工业、农业、康养、中医药、传统节日等文化业态与旅游活动重组,形成研学旅游、会展旅游、体育旅游、音乐旅游、工业旅游、生态旅游、红色旅游、商务旅游、康养旅游、节庆旅游等新业态,包括公共景区产品线、智慧旅游产品线、健康养老产品线、文创旅游产品线、科技旅游产品线等,优质产品线使得集成商实现向产业价值链高端攀升。

(三)以要素整合满足顾客需求为方略推进供需链优化

一是打通供需市场衔接。数字商业平台的崛起,为文旅产业供需链创新提供契机。线上引流是第一步,破维消费才是关键。当下风靡的短视频、直播等远程输出形式打破传统实地营销思维,成为文旅景区推广营销、积攒流量、建立关系的重要渠道。打造新媒体产业发展引领的文化创意产业集群,立足以基地为龙头,以要素为基础,整合优势产业资源,以消费性和生产性需求为动力,形成以新媒体产业为引领,以游憩商务区、夜间经济体验和综合设计创意产业集群为核心,涵盖文化旅游、影视制作、策划创意、休闲体验、文创产品、购物消费等在内的产业集群链,加快数字经济助力文旅产业延长市场半径,开启文旅消费新通道。二是开展要素全方位整合。供需链优化重点在于,供需链最终产品或服务供给能否与消费者需求相契合,从而提升产品附加值,推动文旅消费提质扩容。把文化艺术全面融入“吃、住、行、游、购、娱、商、养、学、闲”等各种旅游消费要素,不断满足消费者多元化、个性化、人性化、定制化需求。根据消费者的不同年龄段、不同出行方式、在不同旅游季节和异地居家式生活体验等消费新需求,不断创造新供给,实现旅游市场细分化、旅游产品特色化、旅游营销专业化和旅游服务精细化。三是建立供需链备选清单。确保头部企业在特殊情况下能够自我循环。头部企业应主动顺应文旅融合新趋势,适应疫情防控常态化新形势,主动运用自身在资金、资源、技术、品牌等方面的竞争优势,连接政府、投资商和产业链上中下游关联企业,加强营销策划,打造品牌IP,通过创意策划、规划开发、产业平台、产融对接、运营管理、品牌推广、产品服务等方式,促进文化旅游产业创新和消费繁荣。

(四)以体制机制创新为突破打造空间链布局新优势

一是深化混合所有制改革。进一步开展体制机制创新,推动头部企业广泛参与强链补链延链铸链行动。积极引入国际战略投资者,深化集团公司股权多元化改革,推荐科技型文旅企业上市融资,引入民营企业和社会资本共同参与文旅头部企业大项目建设。二是促进数字文旅空间融合。增强现实空间与虚拟空间融合。文旅产业以数字平台为载体,形成服务闭环,通过面向需求侧的“一机游”“全域通”等应用和面向供给侧的“云平台”“管理网”等应用,提高文旅数据信息的集中性、易达性和可视性,实现一景多看、旧景新看、古景今看,创造文旅新场景、新体验。增强城市空间与乡村空间融合,大力推进乡村新基建,建设乡村文旅大脑,提高乡村地区智慧感知能力、信息协同能力和数字治理能力。

(五)以区块链赋能文旅产业为契机助力技术链升级

一是保障消费者利益。推进区块链对文旅价值链各环节进行有效整合、加速流通,可缩短价值创造周期,实现数字内容的价值转移,并保证转移过程的可信、可审计和透明,有利于减少交易环节,提升旅游消费性价比,保证产品和服务真实性。二是赋能“元宇宙+文旅”。有效促进文旅产业数字化、智慧化发展,加大区块链技术为文旅元宇宙提供的确权技术,保障元宇宙在一个更加可信、可监管环境下运作。解锁元宇宙技术,元宇宙与文旅结合主要体现在云展览与沉浸式演出,通过整合利用区块链、人工智能等支撑技术,策划制作全沉浸交互式数字文旅展览,打造集文化、场景、消费等为一体的文旅体验新模式。三是提供产权确权技术。充分发挥区块链技术在非物质文化遗产和艺术品价值鉴定、产业链建构等方面的积极作用,提高其市场价值。构建以区块链等技术为支撑的文旅大数据平台,推动建立政府、企业、游客多节点的共识机制,搭建区块链旅游信用管理系统,营造公平便捷、诚信透明的全域旅游生态。