城市河网水环境综合治理的关键技术集成探索

李丹丹

(安徽绿通工程设计咨询有限公司,安徽 芜湖 241000)

河流生态系统拥有自净特征,而生物群落在河流生态系统内扮演着生产者、消费者、分解者等角色,可以推进河流治理、修复和防护等,是河流自净的前提条件[1]。近几年,人工智能、生物工程等技术不断进行有效融合,城市河网水环境综合治理关键技术持续创新。

1 城市河网水环境被污染的危害

河网水体的污染物主要包含石油类、氨氮(NH3-N)、化学需氧量(COD)等。城市的可持续发展和河流具有密切联系,在全球范围内,许多发达城市均依河而建。例如,伦敦依泰晤士河而建,纽约依哈德逊河而建,上海依苏州河而建。目前,流经国内大中型城市的44 条河流均出现参差不齐的污染状况,将近一半的主要水资源难以达到饮用水标准[2]。越发达的城市遭受的水污染影响越大,人口越集中的大城市污染负载越高。伴随工业污染的日益严重,雨水径流引起许多城市河网水体出现黑臭现象,最终致使主要污染物指标大于Ⅴ类水标准[3]。

2 城市河网水环境综合治理技术

2.1 底泥疏通

城市河网水体通常位于核心城区,岸边两侧高楼林立,场地受到制约,河道的深浅程度不同,大多数河道船只难以通行,因此,清理淤泥已变成城市河网水环境综合治理的主要方面,应该进行科学设计。建设阶段河底淤泥处置和经营阶段淤泥治理是处理河网水污染的重点方面,各种河段与各种地段可以采用对应的底泥疏通治理技术。对于船只难以行驶的河道,采用阶段式围堰疏通底泥,利用人工、机械相互合作的模式,疏通底泥采取离心脱水工序就地进行固化;对于比较宽、水位较深的河道,利用绞吸船、浮管传送到固化厂进行脱水固化。底泥被脱水后,其固渣含水量缩减至60%~70%,能够实现堆积后不流水、运送过程中不漏水,降低环境污染[4]。

2.2 水下森林

水下森林是按照水生植物的净化成效而开发的新技术,从使用效果而言,其可以清理河网水体底部存在的磷、氮等污染物,净化河网水体的生态环境。并非一切水环境都符合水生植物的繁殖要求,它对光照、温度等方面均有严苛的要求,当超过生长指标时,其就会出现死亡现象。所以,河网水体采用水生植物进行净化时,应先分析水质条件,充分考虑多种影响要素,选取合适的水生植物。

2.3 植物浅沟

雨水污染物初始浓度较高,雨水管网可与市政管网连接,配置溢流井,把初始阶段污染较为严重的雨水引入污水管,多出部分将自动溢出,进入河流。植被浅沟技术是避免与降低径流产生的污染物流入受纳水体的有效手段。植物浅沟是指在地面表层沟渠内栽种植被,利用重力流采集雨水。雨水经过较浅沟渠,在下降、筛选、渗透、吸收、生物降解等环节的同步作用下,雨水径流污染物得到治理。可栽植治理见效快的高级植物,例如,芦苇、莲藕等拥有较高的物理封闭特点,促使泥沙堆积,减少泥沙再悬浮现象,同时大量吸收水体中的营养盐,进而净化水质。

2.4 人工湿地

人工湿地前端可配置生物质添加渠,采用水中生物质、根茎等有机质进行发酵产酸,弥补人工湿地反硝化的碳源需求,科学地处理城市污水处理厂尾水反硝化的碳源供给问题,精简生物质处理流程。另外,可以创建由新型复合填料构成的离子互换-生物重生体系,吸附磷、氮等河网水体污染物[5]。当城市污水处理厂尾水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)[6]的一级A 标准时,人工湿地水力停留时间为4 d,处理后的水质可以符合《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)[7]的Ⅳ类水标准。在河网水体一侧,污水处理厂可以创建水平潜流人工湿地处理尾水。

3 城市河网水环境综合治理模式的集成技术

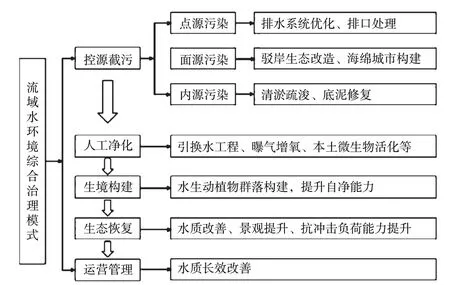

水环境治理是一项综合性工程,只采用形式单一的方法,不但难以有效地控制污染,而且会造成巨大的资源浪费。通过对国内外水环境综合治理研究与工程实践进行总结,笔者设计出适合我国水污染特点的城市河网水环境综合治理模式,如图1 所示。

图1 城市河网水环境综合治理模式的集成技术

与以往简易治理方式相比,城市河网水环境综合治理模式主要有3 个优点。一是优化排水系统,及时处理排口,融合驳岸改造、海绵城市建设等技术,从源头上减少污染,降低污染物排放浓度。二是以生态修复为中心,通过曝气增氧,活化本土微生物,建立水生动植物群落,建立新的生态系统,逐渐恢复河流自净功能。三是加强后期经营管理,持续改善水质。

3.1 控源截污

污染源包括点源、面源和内源等,不同污染源要采取不同的应对措施。一是点源污染。上游排水管道不健全,可造成雨污合流,导致雨水管道混有大量污水。要优化上游排水系统,增设拦阻设施,减少甚至避免污水入河。二是面源污染。城市前期雨水含有大量污染物,可以建设生态驳岸或者海绵设施,对初期降雨进行滞蓄和净化,然后排放到外部水体中。三是内源污染。河流中的污染物长年累积并沉淀,在河床上形成泥沙,造成二次污染。因此,可以采用机械清淤、底泥生态修复等方法,减少河道沉积物对环境的污染。

3.2 人工净化工程

一是引、换水项目。利用调水方式,将河道中的污染物排入下游,有效地减少区域污染,但会对下游河流造成污染,因此其应用范围狭窄。二是通风和增氧。污水中溶解氧(DO)浓度普遍偏低,不利于微生物降解污染物,采用射流曝气、喷泉曝气、微孔曝气等方法,提高水中溶解氧含量,加速污染物的降解。三是原生生物激活体系。本地微生物对河道的二次污染较小,利用本地微生物活化因子,活化本地微生物,不仅能消解污染物,还能修复河流生态环境。

3.3 生境构建与生态系统恢复

生境构建是恢复河流生态系统和提高水体自净能力的重要措施。在河道整治中,生态恢复为关键要素,其可以改善河流水质。污染水体可以建立以挺水植物、浮水植物和沉水植物为主的植物群落,吸收和降解污染物,改善河湖水质,降低河湖富营养化程度,促进生态环境修复。沉水植物在水质生态恢复中起到核心作用,湿地植物可以慢慢修复且重塑水生态环境。

4 案例分析

某城市河流总长为6.5 km,流域面积为15.6 km2,水深为2~3 m,水体透明度低至0.31 m,水体污染严重,达到黑臭程度,生态环境受到严重的影响。通过采样测定,COD、总磷(TP)、NH3-N、DO 浓度分别为85.6 mg/L、3.4 mg/L、4.54 mg/L、0.85 mg/L,均达不到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)的V 类水标准。为了降低河道污染物浓度,提升水质,采用以生态恢复为核心的综合治理方式,及时实施治理工程。

4.1 集成技术综合治理

治理工程首要任务是控制入河污染源。一是采取封闭或生物围护措施,截留排口的污水和管网淤积物;二是优化上游排水系统,防止雨污管网错接,并加大对管网淤积的清理力度;三是建立生态岸坡,在沿河区域建设海绵设施,减少入河污染物;四是在河流上游增加生态净化屏障,减少河流污染,并保持正常的流量交换。同时,针对长年累月累积的内源性污染,采取清淤、生态降解等方法,将淤泥清除或转化为无害物质,减少内源污染影响。在有效减少外源和内源污染的同时,增加喷泉曝气、本地微生物活化系统、水生植物群落等水质改善措施,逐步改善水生态系统,提高河道自净能力,达到降解污染物、实现水质提升的目标。在河道生态系统逐步恢复的过程中,要建立巡查机制,强化运行管理,严格禁止偷排污水,及时清理垃圾,保持河面整洁,确保河道水质修复效果能够保持。

4.2 水质检测

通过加强污染物削减、生态修复、自我净化等措施,河道水质得到明显改善,生态治理的新格局逐步形成。治理前后,COD、NH3-N、TP、DO 和透明度的测定结果如表1 所示,COD、NH3-N、TP 的去除率分别为62.22%、55.31%和88.07%。

表1 水质检测结果

治理工程实施后,各项水质指标均有所改善,水中DO 浓度保持在7.65 mg/L 左右,水质提升明显,透明度不小于1.2 m,河流清澈见底,水质达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)的V 类水标准。治理工程的重点措施为:前期加强源头控制和截污,降低污染物排放,通过微孔曝气、激活河道原生微生物、构建水生态体系等手段,逐步恢复河道自净能力,使河道水质长期保持稳定。

5 结语

城市河网水环境复杂,需要进行综合治理。底泥疏通、水下森林、植物浅沟和人工湿地是城市河网水环境综合治理技术的重要组成部分,可以减少河网水体内部污染,提高污水处理厂的尾水水质,修复城市河网水生态系统。未来,水环境治理要综合运用环境科学、水动力学、生态学、微生物学等学科理论,全面修复河流生态环境,从而推动我国生态文明建设。