临床分子诊断与基因检测信息平台的构建

莫远明,卢瑞鸿,陈 康

(中山大学附属第一医院信息数据中心,广州 510080)

0 引言

随着医疗技术的进步,分子诊断技术和分子遗传学、基因测序技术等发展,新型分子基因检测技术已经获得不错的成绩,在临床中也逐渐被广泛应用[1]。基因检测技术运用各种分子生物学方法,并结合生物化学、遗传学、临床医学、信息学等多学科综合研究,逐渐成为临床疾病分子诊断精确与否的判定依据[2]。因此,成立专门的分子诊断与基因检测中心势在必行。中山大学附属第一医院分子诊断与基因检测中心成立于2019年,前身为病理科分子室,是集分子检测、教学和科研为一体的现代化检测中心,实验室面积为800平米。该中心拥有高素质专业技术队伍和先进的专用仪器设备,是PQCC 示范实验室和广东省病理质控中心下属的分子病理诊断示范基地,也是广东省内率先获得卫生部临检中心认证的临床基因扩增检验实验室之一。

在原来的分子诊断与基因检测系统中,存在较多的缺陷,例如:信息孤岛较多,申请单系统与收费闭环程度不够,导致患者已经退费但仍然可以发报告等情况时有发生,给医院带来不必要的经济损失;系统无法直接从检查设备获取数据,基本依赖技师手工录入,效率较低且容易出错,随着医院业务的逐年增长,科室工作压力陡增;系统缺少必要的知识库以及辅助决策模块,使得技师在发报告时对于部分复杂的基因检测报告,需要人工对照资料以及计算、判断,容易导致医疗差错,增加患者医疗风险。因此,设计一套全业务流程互联互通、数据闭环程度高、具有专业知识库以及辅助决策功能的分子诊断与基因检测信息平台,具有重要的意义。

1 信息平台整体设计

1.1 信息平台整体架构(图1)

图1 信息平台整体架构图

分子诊断与基因检测信息平台的架构是以医院互联互通平台为基础进行设计的,整体上可以分为三个层次。最底层是挂号系统、医嘱系统、电子病历系统、物价系统等临床和管理业务系统,通过ESB 总线服务跟信息平台进行交互[3],为平台提供患者信息、检测项目信息、费用信息等基础数据;中间层是互联互通交互平台,其拥有强大的数据交互能力,通过完善的基础设施、多样的接口支撑以及高效的并发服务和完善的安全体系,实现数据实时交互、系统实时通讯,为解决信息孤岛问题打下强有力的基础;最上层为分子诊断与基因检测平台,通过下面两层的支持,实现申请单管理、标本运送、报告发布、知识库管理等具体系统功能,为临床和管理部门实现质控分析、绩效管理、科研管理、辅助决策等打下良好基础,同时支持电脑PC 端、PDA、自助机等多种客户端,方便系统的部署与推广。

1.2 主要业务流程

根据医院管理的要求,结合临床的习惯,对分子诊断与基因检测流程做了进一步的梳理和优化。首先,当医院需要启动新项目时,经医务部门批准后,财务部门在物价系统新增项目,并传到分子诊断与基因检测基础项目维护列表中。项目启用后医生可进行开单,患者执收费单到收费处缴费,护士执行医嘱并采样、打包,护工运送标本至分子诊断与基因检测中心交接,检测中心对标本进行上机、发报告。在此流程中,如果上机前患者进行了退费操作或者未缴费,则系统自动进行拦截并提示未缴费不可进行下一步操作;或者标本已经上机,则不可进行退费申请,除非有特殊原因,需要检测中心管理员权限的用户退检后方可退费,杜绝少收费漏收费的情况。

2 主要功能模块设计

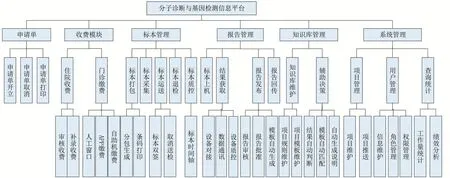

基于互联互通以及业务流程闭环的要求,系统主要功能模块设计为申请单模块、收费模块、标本管理模块、报告管理模块、知识库与决策支持模块、系统管理模块等,各个模块采用高内聚、低耦合的设计原则,使得模块之间依赖程度降低,并通过接口服务实现模块之间的数据通信。系统主要功能模块设计如图2所示。

图2 分子诊断与基因检测信息平台功能模块

2.1 申请单及收费功能

申请单与收费功能分门诊和住院两种情况,在门诊,医生开立检查申请单,选择项目、标本类型、执行科室等内容,并通过接口获取项目费用和耗材费用,形成申请单并传到收费系统。患者执申请单可以到人工窗口缴费,或者在医院APP 或者自助机上自行缴费。如需退费,则需打印退费申请单,取消检查申请方可退费成功。住院患者有两种情形,一种是医生下医嘱,护士审核分解自动扣费;另一种情形是护士直接通过护理综合收费补录费用。系统遵循严格的数据闭环流程,例如未缴费或已退费的项目,不能执行打印条码、标本运送等流程,如果标本已经上机,则不能再进行退费申请,除非进行退检方可退费。

2.2 标本管理功能

标本管理包括标本采集、打包、运送、接收、上机等功能。系统支持通过扫描枪等设备识别条形码并传至系统[4]。护士采集标本后扫描条码,记录采集时间点、采集人,采集完成后统一进行标本登记、打包,系统针对设定标本包容量自动进行分包,同时记录打包时间、打包人、运送地点等信息。护工必须跟打包护士进行双签后方可取走标本包,送到接收地点后再与接收人员进行双签,确保对标本运送全程有迹可循,避免标本丢失以及进行标本追踪。系统记录标本全流程的各个重要时间节点,形成标本数据库,为后续质控分析与效率统计提供条件。

2.3 报告管理功能

报告管理包括原始结果获取、报告审核、报告批准、报告上传等功能。系统支持直接从设备采集原始数据,通过采集盒子支持网口、串口等不同的数据接口连入内网,也支持从第三方设备中央站系统获取数据;系统采用统一采集服务实现设备数据的采集和监控,能够实时监控数据采集状态,一旦发现数据缺失,会马上进行报警,避免数据大量丢失。对于报告发布,必须经过审核以及批准双签,而且审核和批准不能由同一个人完成,否则不予通过。报告发布后,将通过互联互通平台上传到临床业务系统,医护人员可在全景电子病历查看历次检测报告;如果产生危急值,也会将危急值推送至病区并提示医护人员处理。

2.4 知识库管理功能

系统支持知识库维护以及基于该知识库的辅助决策功能。分子诊断与基因检测项目报告具有特殊性,例如常规药物基因组中,每组项目对应的基因有不同的点位,每个点位不同的结果有相应的结果说明;另外对于他汀、华法林、氯吡格雷等药物基因组,需要根据不同的规则对各个点位的结果进行综合判定。因此知识库必须支持维护不同类别、不同规则的基因项目,从而在得到结果后自动根据规则计算判定最终结果,并且匹配相应的结果说明及报告格式。知识库后台的数据库界面如图3所示。

图3 知识库后台数据库界面

2.5 系统管理功能

系统管理包括项目维护、用户管理、查询统计等功能。在字典维护中,可同步物价系统的收费项目,并且设置对应的项目明细,同时推送给医嘱系统;用户管理包括用户角色管理、用户账户管理以及人员信息维护;统计查询包含工作量统计、质控数据查询、科研数据统计、绩效统计等数据查询和导出功能。报表维护除了能自定义字段外,还支持模块配置,在新建报表时进行模板套用和保存[5]。

3 系统开发实现

3.1 程序开发

系统采用面向对象开发语言C#进行开发,开发环境为Visual Studio,采用C/S 架构。服务器采用Windows Server 操作系统,接口开发采用Web Service 技术并部署在IIS 上。报告模板采用水晶报表(Crystal Report)进行设计,利用水晶报表强大的展示功能,能够根据不同的分子诊断与基因检测项目设计相应的模板,目前已经有16 种报告模板并实现自动匹配。系统主要运行界面如图4所示。

图4 结果审核以及报告预览界面

3.2 数据库设计

系统采用Microsoft SQL-sever 数据库,利用其强大的T-SQL 语言,能够进行系统的快速开发。系统核心数据表包括患者信息表(Patient)、申请单信息主表(MastSurvey)、申请单信息明细表(Mastest)、标本信息主表(MastHead)、标本信息明细表(SpecimenTestItem)、结果信息表(Mastresult)、报告信息表(Mastrbdt)等,其实体-关系(E-R)图如图5所示。

图5 核心数据表实体-关系图

4 建设效果

分子诊断与基因检测信息平台经过近一年的开发实施以及后期完善,先后完成科室培训、仪器接入、系统功能调试等工作,并在2021 年11 月正式上线运行,目前科室人员操作熟练,系统稳定运行,系统功能满足业务需求。自上线以来,共开立申请单8471 例,其中住院6563例,门诊1634 例,体检274 例,开单数量前五的科室分别为:心内三科(833例)、呼吸与危重症医学科一区(712 例)、放射治疗科(547 例)、神经二科(438 例)、肿瘤科(384 例)。通过互联互通平台的上传,将检查报告推送到医护患各个客户端,使得医护人员在病房可以通过全景电子病历查看历次检查报告,患者在医院APP上也可以第一时间知道检测结果,提高患者就诊满意度。

5 结语

分子诊断与基因检测信息平台的建设,一方面实现数据的闭环,减少费用错收漏收问题,同时实现设备数据自动采集以及知识库和辅助决策应用,提高了临床医务人员的工作效率,减少医疗差错,有效地支撑了医院业务的开展。同时与信息平台的对接,有助于形成临床数据库,为科研、质控、管理提供数据基础,为建设无纸化医院以及智慧医疗提供助力。