新课标背景下核心素养在初中生物学教学中的渗透

——以“基因控制生物的性状”为例

石 欣

(湖北省咸宁市教育科学研究院 湖北咸宁 437100)

《义务教育生物学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)指出,生物学课程要围绕核心素养,注重探究和实践,以丰富的生物学知识为载体,通过多种教学活动展现人们认识自然现象和规律的思维方式及探究过程,体现课程性质。《课程标准》重视以评价促进学生的学习与发展,重视评价的诊断、激励和促进作用。基于此,笔者设计了一个以学习任务单为主线的教学案例。

1 教材分析

本节是人教版《生物学》八年级下册第二章的第一节。学生已经学习了第一章“生物的生殖和发育”,了解了植物、动物和人类通过生殖发育实现了个体水平上的延续和发展。本章进一步从基因水平探讨生命的延续和发展。但基因是微观水平的概念,对于初学者来说,非常抽象。因此,本节只是让学生了解基因能控制生物的性状,至于基因的概念和结构是高中生物学的教学内容,在此不必深究。

2 学情分析

学生在日常生活中对于生物的特征、生物的遗传和变异、转基因技术有一些零散的认识,但对于遗传和变异、性状等概念的理解存在偏颇甚至是误解。教师需要设计合理的教学过程帮助学生纠正和梳理,引导其构建正确的概念、理性地看待相关话题。

3 教学目标

①认同生物个体的多样性和差异性,勇于接纳自己的性状,珍爱生命。

②通过比较和分类、分析和综合、抽象和概括、模型构建等方式培养思维习惯和能力。

③通过课堂调查,体验调查法的应用。

④辩证地看待转基因食品的安全性问题,理性参与相关议题的讨论。

4 教学过程设计

4.1 课前任务,促进思考

教师要求学生课前预习课本24页至28页,将自己有疑问的地方进行标注,并尝试解疑。

设计意图:学生提前预习,对所学内容有初步的认识和了解。

4.2 导入新课,引出主题

教师展示教师父母及父母友人的合影,请学生辨认教师的父母。学生很快能够准确辨认出。教师顺势询问学生怎么辨认的。学生回答:根据教师和父母长得相像即可辨认。教师追问:教师与父母之间的相像是否一模一样?学生由此得出教师与其父母之间有相像的特征,也有不像的特征。教师借机讲解:大家所言的“像”与“不像”在生物学里就叫做遗传和变异。

接着,教师展示马云和小马云的照片,提出问题:这两个人的长相非常相像,他们之间的“像”属于遗传吗?学生能够准确回答“不属于”。教师利用这个例子,精准地聚焦概念当中的关键词“亲子间”,引导学生归纳遗传和变异的概念:遗传是指亲子间的相似性;变异是指亲子间和子代个体间的差异。

设计意图:辨认教师父母的环节激发了学生的兴趣。在概念的生成上,教师引导学生将已知的但口语化的说法转换成规范的、书面的概念,并表达出来。

4.3 追根溯源,阐明意义

教师引导学生思考:遗传和变异的概念中为什么要强调“亲子间”?从生命的角度,亲代与子代之间是有一座桥梁的,这座桥梁就是生殖和发育。所以,遗传和变异是通过生殖和发育实现的。正是有了生殖和发育的过程,生命才得以产生、延续和发展。教师带领学生一起构建亲子代、生殖和发育、性状、遗传和变异之间的关系图。

教师展示大自然中有关人、动物、植物遗传和变异的图片,告诉学生:只要留心观察,大自然中遗传和变异的现象广泛存在。学生总结、得出遗传和变异的意义:遗传和变异是生物界中普遍存在的现象,是生命的基本特征之一,是生命能在生物圈中延续、发展的根本所在。

设计意图:教师从系统观的角度将遗传和变异与前面所学的生殖和发育紧密地联系起来,从进化观的角度呈现遗传和变异是生命产生、延续和发展的主线,落实生命观念。

4.4 任务驱动,及时评价

接着,教师要求学生结合所学知识,完成表1。

表1 实例及其所描述的生命现象

学生的易错点在第四个实例。教师评讲要点:遗传和变异强调的是结果,结果的相似性或是区别。生殖强调的是过程,一颗种子种下去可以收获万颗种子的能力。该例并没有讨论这万颗种子的之间的相似性和区别。所以,“春种一粒粟,秋收万颗子”主要描述的是生殖。

设计意图:教师利用一个小任务,检测学生对于遗传、变异、生殖的概念理解得是否透彻,落实《课程标准》中强化评价的要求。

4.5 比较分类,生成概念

教师从形态结构、生理、行为3个方面分别展示常见的性状,引导学生比较和区分:有关形态结构的性状往往可以直接观察,有关生理的性状需要检测才能区分,有关行为的性状要结合相关的动作才能比较。学生总结、归纳出性状的概念:性状是生物体形态结构、生理和行为特征的统称。

接着,教师展示人教版高中生物必修2的P3的“豌豆的7对相对性状示意图”(图1)。

图1 豌豆的7对相对性状示意图

学生观察示意图,教师引导学生先进行横向分析,再进行纵向分析。在教师的引导下,学生得出两个结论:①同种生物有多种不同的性状;②同种生物的同一性状有不同的表现形式。这样,学生自行生成了相对性状的概念(同种生物的同一性状有不同的表现形式),也体验到了生物的多样性。

教师追问:狗的卷毛与黑毛,玫瑰的红花与郁金香的黄花是相对性状吗?相对性状的表现形式一定是两种吗?

设计意图:《课程标准》中指出,科学思维是指尊重事实和依据,崇尚严谨和务实的求知态度,运用科学的思维方法认识事物、解决实际问题的思维习惯和能力。教师引导学生基于生物学现象和事实运用分析和比较,归纳和概括,让概念的生成水到渠成。教师利用思考题,帮助学生巩固、深化概念,培养学生的科学思维。

4.6 课堂调查,探究实践

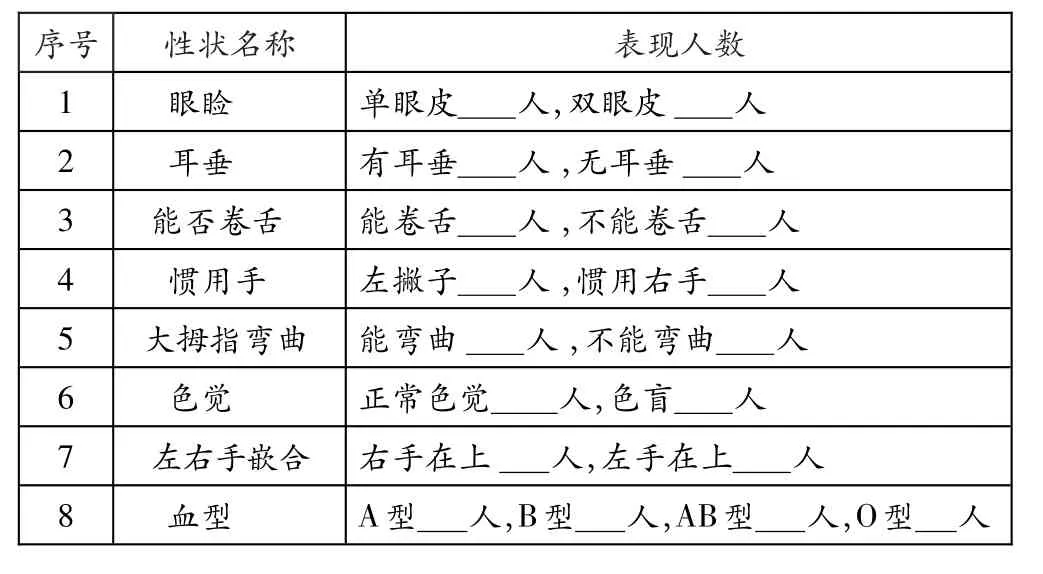

学生以6人为一小组,开展性状小调查(表2)。

表2 性状小调查的结果记录

教师提出问题,引导各组讨论:①你们小组的调查结果与这个一致吗?为什么?②调查中有些性状的表现形式结果是0,怎么解释?③刚才大家调查的每一对相对性状中,性状有好与不好之分吗?如单眼皮和双眼皮?能卷舌和不能卷舌?

各小组讨论,得出:调查结果不一致,有差异。有差异的原因是因为每个人的性状都是不一样,这也是生物多样性的体现。课堂调查的范围较小,调查的样本太少,不能很好地反映人群中的真实情况。所以,类似的调查范围要尽可能的大一些,样本数要尽可能得多一些。大部分相对性状都没有好与不好之分,性状都是父母遗传给我们的,都是对生命的馈赠,健康的就是好的,适合自己的就是好的。我们要心怀感恩,勇于接纳。即便是有些性状对我们的生活产生了一些不便,如色盲,也要坦然面对。

4.7 追根溯源,解决问题

教师过渡:日常生活中,有些人为了改变长相,不惜一切代价去整容,甚至有些人为此付出了生命。爱美之心人皆有之,但我希望大家能正确地看待美,追求美。美的内涵是多元的,外表的光鲜亮丽是美,腹有诗书是美,对待生活积极乐观是美,校园里的文明礼貌是美,社会上乐于助人也是美。我看大家也都是爱美之人,那老师就给你们一个乐于助人的机会,一个变美的机会。前段时间老师上网时发现有人发帖求助:整容之后生的小孩漂亮吗?要想很好地回答这个问题,我们先来看一个视频资料。

教师播放“转基因鼠的培育过程”的视频,学生观看视频,结合教材,思考并讨论以下问题:①在这项研究中,被研究的性状是什么?控制这个性状的是什么基因?②转基因超级鼠的获得,说明性状和基因之间是什么关系?③由此推论,在生物传宗接代的过程中,传下去的是性状还是控制性状的基因?

设计意图:学生观看视频,阅读教材,自主探究基因与性状之间的关系。因探究实验不是本节的重点,故教师对实验的原理,实验思路,实验步骤等未作过多的介绍。且问题③也能够很好地回答之前提出的“整容之后生的小孩漂亮吗”这个问题。

4.8 创设情境,知识迁移

教师提出问题:转基因技术的成功充分证明了基因对于性状的控制。那是不是基因相同,性状就一定相同呢?展示萝卜和水毛茛的图片,追问:同一植物个体,基因是相同的,为什么会出现形状上的差异呢?

在教师的引导下,学生明确:萝卜有一部分长在土壤中,没有光照,另一部分暴露在空气中。水毛茛长在水底的一部分叶子是细长的,长在水面上的一部分叶子是宽大的。同一个体虽然基因是相同的,但是它们的生活环境不同。研究表明,环境的差异导致性状表现不同。

教师引导学生构建构建基因、性状、环境三者之间的概念模型(图2)。

图2 基因、性状、环境三者之间的概念模型

教师引导学生思考:假如将基因类比人的出身或天资,将环境类比成后天的努力程度,性状类比成人的未来。那么,以上基因、性状、环境三者之间的关系给我们怎样的启示?教师可以引导学生举出正面和反面的实例,如全红婵、方仲永等,从而实现知识迁移。

设计意图:此环节从教学上升到育人的角度,引导学生理性地看待自己的先天条件,鼓励学生通过后天的努力来实现梦想,落实立德树人的教育理念。

4.9 思维导图,以点带面

学生梳理本节课的知识,构建本节课的思维导图。

设计意图:教师引导学生用图文合一的形式将本节内容的主题、关键词等之间的关系表示出来,助力学生梳理、记忆所学的知识,将零散的知识网络化、系统化。

4.10 课后任务,拓展延伸

教师要求学生课后结合教材中关于“转基因鼠”的相关资料,从实验的角度尝试阐明该实验的实验目的、实验原理、实验步骤、实验结果和实验结论。

设计意图:教师引导学生对“转基因鼠”实验进行深入分析,培养学生的实验思维,提升实验探究的能力。

5 教学反思

本节课以学习任务单为载体,以任务驱动的模式,将评价融入各环节教学中,及时检验学生的学习效果,便于教师调控教学的方向与进程。在落实学科核心素养方面,本节课既有内涵化的渗透,也有外显化的设计,只是出于课堂容量的考虑,对转基因鼠的实验没有带领学生深入探究,故放在课后作为拓展延伸的内容,也可在后期以实验专题的形式对这个实验进一步解析和拓展。另外,教师可结合学生的学习任务单的完成情况,进一步评价学生的学习过程和学习效果。