参麦注射液治疗小儿病毒性心肌炎的系统评价*

陈景怡,俞赟丰,林 凡,王 颖,郭志华

(湖南中医药大学,湖南 长沙 410208)

病毒性心肌炎(viral myocarditis,VMC)是指因多种嗜心肌病毒感染,导致心肌细胞变性坏死、间质炎性细胞浸润及纤维渗出为主的一种疾病。VMC在小儿和青少年间发病率呈逐年上升的趋势,已成为儿科常见疾病之一[1],部分重症患儿可并发心源性休克、心力衰竭,甚至在急性期后演变为扩张性心肌病。目前VMC尚无特效治疗方法,常规治疗虽取得一定的疗效,但存在疗程长、易反复及药物不良反应多等缺陷,部分患者迁延不愈或遗留不同程度的后遗症症状[2]。据报道,中医药治疗小儿病毒性心肌炎具有多靶点、多环节综合作用,有良好的临床疗效[3]。因此,本研究以参麦注射液为对象,评估参麦注射液联合常规方案治疗小儿VMC的临床疗效,为参麦注射液的临床应用提供循证依据。

1 资料与方法

1.1 文献检索 检索WanFang、VIP、CNKI、CBM 、PubMed、Embase、The Cochrane Library数据库,检索国内外发表的关于参麦注射液治疗小儿病毒性心肌炎的随机对照试验,时限自建库至2021年9月。中文主题词包括:参麦注射液、病毒性心肌炎。英文主题词包括:Shenmai injection、viral myocarditis。

1.2 纳入与排除标准 (1)资料类型:随机对照试验。(2)纳入对象:符合病毒性心肌炎的基本诊断标准[4],且为小儿患者(年龄≤13周岁)。(3)干预方案:试验组为参麦注射液联合常规治疗,对照组采用常规治疗。(4)结局指标:临床总有效率、心电图总有效率、心肌酶谱改变率(CK-MB、CK、LDH)。(5)排除标准:①个案报道、临床经验、综述等;②研究设计为病例回顾研究或队列研究;③纳入对象涵盖年龄>13周岁的患者。

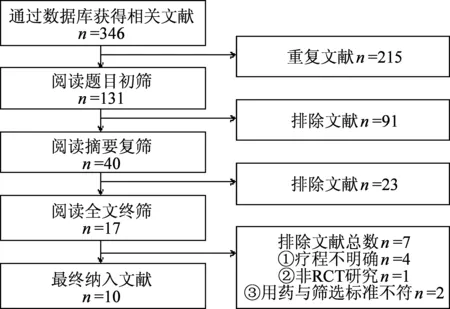

1.3 文献筛选、资料统计、文献质量评价 第一,确定研究的目标文献,根据检索条件获得相关文献,运用Endnote处理文献,首先剔除重复纳入文献,再通过快速浏览标题行第一轮筛查,再以查阅摘要关键信息行第二轮筛查,最后下载可能纳入的剩余文献并细查全文行三轮筛查,最终决定研究的目标文献。期间如有争议或无法获取研究数据,则由第三位研究人员裁定。采用预先设定的资料统计表进行统计,对象涵盖:第一作者、发表年代、干预方案、研究中心、样本量、总体疗程、结局指标。采用Cochrane协作网提供的偏倚风险评估工具,依据随机方案、隐藏方案、干预盲法、测量盲法、数据完整性、选择性报告、其他偏倚七项指标,按高风险、低风险、不清楚3种等级对文献质量进行评价。质量评价由两名研究员独立判断,如有异议则由第三方裁决。

1.4 统计学方法 采用RevMan5.3进行数据分析。二分类变量以相对危险度和95%置信区间为数据分析结果统计量。连续性变量以标准化均数差和95%置信区间为数据分析结果统计量。采用Q检验和I2检验分析异质性,若Q检验P>0.1且I2检验I2<50%,提示研究间异质性较小,则选取固定效应模型分析;否则选取随机效应模型分析。采用TSA0.9软件进行试验序贯分析,若累计Z值达到传统界值和TSA界值,则提示校正后结果一致,可作为确切证据[5]。采用 Stata15.0软件进行Harbord检验,若假设检验P>0.1,则不存在发表偏倚[6]。

2 结果

2.1 文献检索结果 初检出目标文献346篇,经查重剔除和3轮筛查,审核选取10项目标临床研究[7-16],选取的临床研究皆为中文形式的文献,总样本量为697例,试验组353例,对照组344例。处理流程和筛查结果参见图1。

图1 文献检索筛选流程图

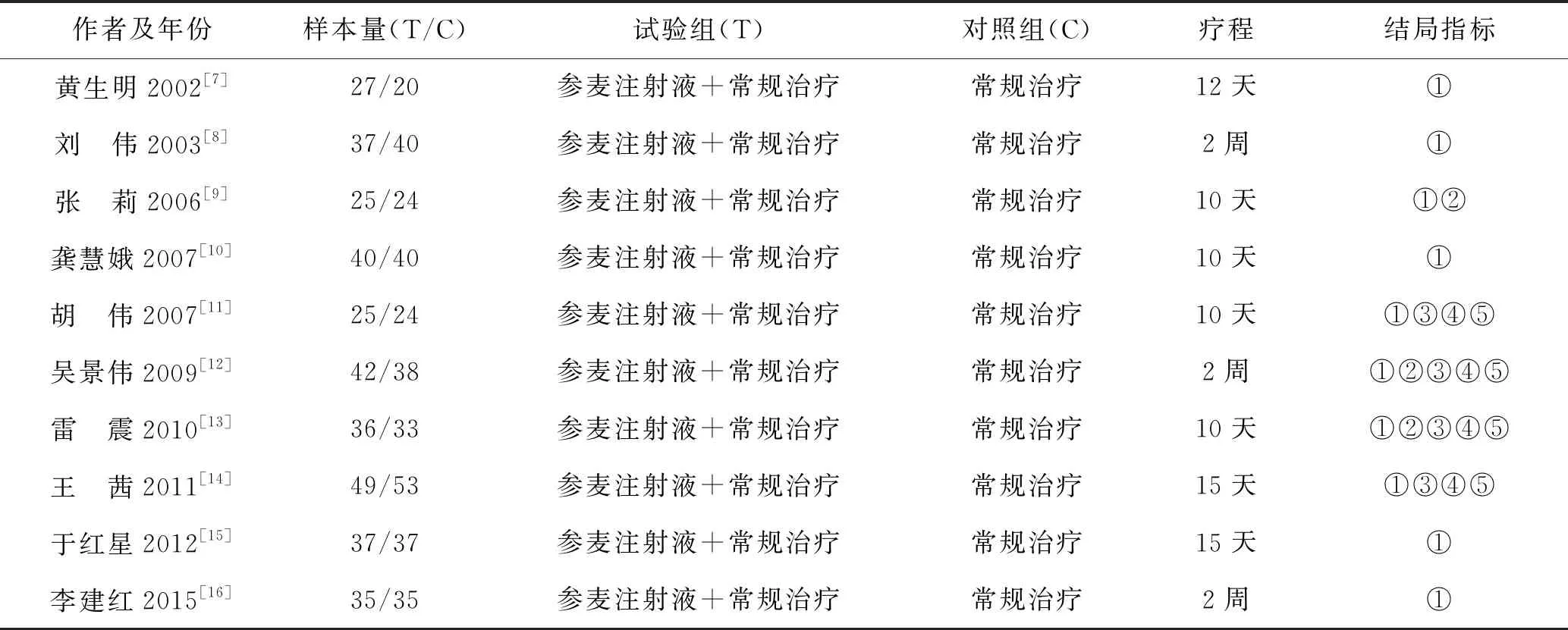

2.2 基本特征与文献质量评价 本项研究共参用10篇临床研究文献,基本信息参见表1。参用研究经审核都符合对照试验的要求,其中2项研究明确指出随机方案,10项研究未明确隐藏方案,10项研究未明确描述单盲或双盲,10项研究结局数据均为完整。应用Cochrane偏倚风险评估,结果参见图2。

表1 纳入研究的基本特征表

图2 偏倚风险评估图

2.3 Meta分析结果

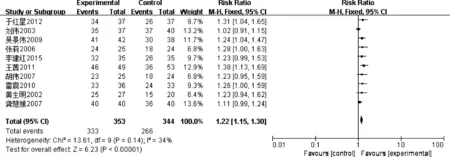

2.3.1 临床总有效率 纳入10个研究[7-16]。结果显示:Q检验和I2检验提示研究间异质性较小(P=0.14,I2=34%),选用固定效应模型分析。结果表明,参麦注射液联用组应用于小儿病毒性心肌炎的临床总有效率大于常规治疗组[RR=1.22,95%CI=(1.15,1.30),P<0.00001],见图3。

图3 参麦注射液联用组治疗小儿病毒性心肌炎临床总有效率的Mate分析

2.3.2 心电图总有效率 纳入10个研究[7-16]。结果显示:Q检验和I2检验提示研究间异质性较大(P=0.09,I2=41%),选用随机效应模型分析。结果表明,参麦注射液联用组应用于小儿病毒性心肌炎的心电图总有效率大于常规治疗组[RR=1.21,95%CI=(1.11,1.30),P<0.00001],见图4。

图4 参麦注射液联用组治疗小儿病毒性心肌炎心电图总有效率的Mate分析

2.3.3 CK-MB变化量 纳入4个研究[11-14]。结果显示:Q检验和I2检验提示研究间异质性较大(P<0.00001,I2=98%),选择随机效应模型分析。结果表明,参麦注射液联用组应用于小儿病毒性心肌炎的CK-MB变化量与常规治疗组相当[MD=-15.17,95%CI=(-32.87,2.52),P=0.09],见图5。

图5 参麦注射液联用组治疗小儿病毒性心肌炎CK-MB变化量的Mate分析

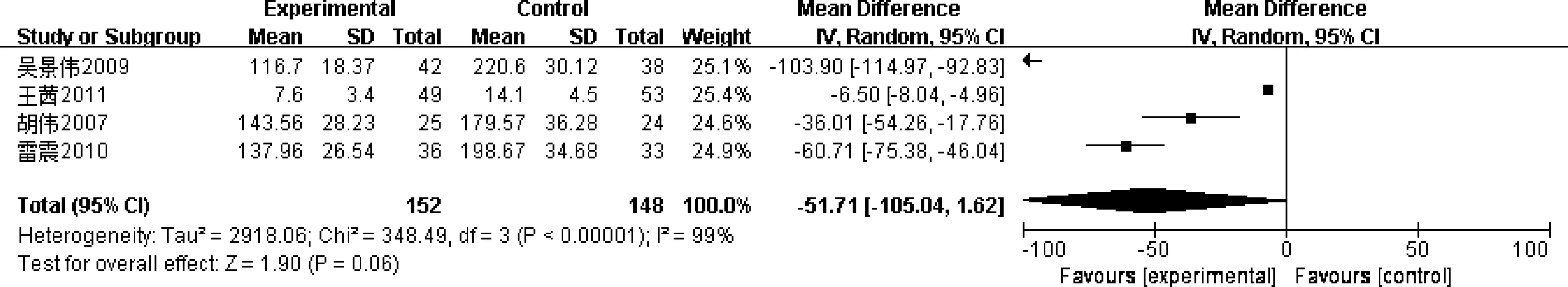

2.3.4 CK变化量 纳入4个研究[11-14]。结果显示:Q检验和I2检验提示研究间异质性较大(P<0.00001,I2=99%),选择随机效应模型分析。结果表明,参麦注射液联用组应用于小儿病毒性心肌炎的CK变化量与常规治疗组相当[MD=-51.71,95%CI=(-105.04,1.62),P=0.06],见图6。

图6 参麦注射液联用组治疗小儿病毒性心肌炎CK变化量的Mate分析

2.3.5 LDH变化量 纳入4个研究[11-14]。结果显示:Q检验和I2检验提示研究间异质性较小(P=0.83,I2=0%),选择固定效应模型分析。结果表明,参麦注射液联用组应用于小儿病毒性心肌炎的LDH变化量优于常规治疗组[MD=-28.12,95%CI=(-33.44,-22.80),P<0.00001],见图7。

图7 参麦注射液联用组治疗小儿病毒性心肌炎LDH变化量的Mate分析

2.4 试验序贯分析 采用TSA0.9软件进行试验序贯分析,设定 I 类错误概率α=0.05,II类错误概率β=0.20,总样本量为期望信息值。设定临床总有效率的试验组阳性率为94.33%,对照组阳性率为77.32%。结果显示,累计Z值在第4项研究穿过TSA界值,TSA校正后结果与Meta一致,判定参麦注射液联用组的临床总有效率高于常规治疗组具有确切证据,见图8。

图8 参麦注射液联用组治疗小儿病毒性心肌炎临床总有效率的试验序贯分析图

2.5 发表偏倚分析 以试验组事件率和对照组事件率为依据,采用 Harbord 加权线性回归法对临床总有效率的进行发表偏倚评估,结果显示不存在发表偏倚(P=0.67),见图9。

图9 临床总有效率的Harbord检验

3 讨论

在中医学中,小儿病毒性心肌炎属于“胸痹”“心悸”“温病”“怔忡”等范畴。其病位在心[17],主要病因病机为儿童是“稚阴、稚阳”之体,在此期间行气未充、脏腑未盛、心阴不足、气血虚弱,故不能抵御外邪[16],因此湿热疫毒之邪内侵,伤及心且瘀血阻脉,使心气阴两虚而心脉失养,出现“虚、滞、瘀”的临床表现。从其病因病机认为小儿病毒性心肌炎主要治疗多采用益气养阴、清热泻火、安神养心等。参麦注射液是由《症因脉治》中记载的“参冬饮”化裁而来的中药注射剂,其主要成分为红参(亦有用人参)和麦冬两味药材。红参可以滋补阴津、强心补气、健脾益肺,还能增强人体免疫力和调节内分泌。麦冬用来滋阴润肺、养胃生津、清心除烦。两药配伍,可以养心阴、益心气,气阴充足则心腑得养,使小儿病毒性心肌炎的心悸、怔忡症状皆除[18]。

Meta分析结果显示,参麦注射液联用组对比仅用常规治疗小儿病毒性心肌炎的临床总有效率和心电图总有效率更高,CK-MB、LDH等心肌酶变化量更优,临床总有效率的试验序贯分析显示校正后该结论依然成立,可作为确切证据,提示参麦注射液联用组应用于小儿病毒性心肌炎的有效性优于常规治疗。纳入研究中尚无不良反应率的相关数据,故未进行Meta分析,安全性有待检验。

本项研究具有一定的局限性:(1)有10篇文献都未描述隐藏方法,可能会导致选择性偏倚。(2)有10篇未对干预盲法和测量盲法进行描述,可能会导致实施偏倚和测量偏倚。(3)CK-MB、CK、LDH等心肌酶变化量的测量数据仅涵盖4篇文献,样本量300例,纳入研究基数和样本总量较小,结果可信度低,有待进一步研究。(4)纳入文献中无不良反应率的研究数据,因此无法对本法的安全性进行Meta分析。

根据文献研究和临床经验对参麦注射剂治疗小儿病毒性心肌炎提出几点建议:第一,小儿病毒性心肌炎病位在心,治疗应注重调理心神,如理心气、安心神、温心阳、养心血、滋心阴等。心肌炎早期以邪毒为主,因此早期治疗应注重清泻邪毒,如李燕宁教授[19]提出的“解毒即是护心”。第二,“汗为心之液”,故在治疗本病时,尤须重视调和营卫、固表止汗,且需要注意治疗过程中不可用发汗太过之药,如果发汗多则心脉更亏,病邪进一步内侵,恐生他症[20]。第三,陈英和[21]提出参麦注射液加入5%的葡萄糖时,其pH值及溶媒皆发生变化,使其内部成分也跟着发生变化,易导致过敏反应的发生,因此建议临床使用参麦注射液时应选择与它PH较近的输液。且虽然参麦注射液成分为中药提取而且仅有两味药材,但其产生的不良反应不可忽视,故不能加大药的剂量或作为补药,而是需要按照处方用药。

综上所述,本项研究因受纳入研究文献的质量及数量的影响,上述结论还需进一步开展大样本随机双盲试验的进一步验证。