迈向整合的生育支持:日本应对少子化的政策演进及对我国的启示

温欣

(1.山东大学,山东 济南 250100;2.山东青年政治学院,山东 济南 250014)

应对少子化对策本质是针对人口低生育率现象而采取的对人口过程干预的人口政策。习近平总书记在党的十八届五中全会中关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的说明中指出,释放生育潜力,增加劳动力供给,是站在中华民族长远发展的战略高度促进人口均衡发展和实现人口安全的重大举措[1]。当前,我国已经出现低生育率现象,且具有准备时间短、整体发展速度快和少子化与老龄化共生等显著特点。根据预测,中国将在2030年前后进入并可能长时间处于超少子化的人口年龄结构状态[2]。长期处于较低生育水平将不利于我国未来人口均衡发展[3]。因此,吸收、借鉴其他国家应对经验,抓住“十四五”人口发展的窗口期,完善人口政策,实现人口的平稳与高质量发展成为迫切的现实需要。

日本是世界上老龄化最严重的国家之一,少子化也是其人口结构的显著特征。日本政府实施应对少子化的政策已有约三十年的历史,且中日两国在地理上毗邻,在社会文化传统上相近,具有中庸、孝道、慎终追远、祖先崇拜等文化传统。对日本的少子化对策进行系统研究对中国应对低生育率问题具有较强的借鉴意义。从现有研究成果来看,对日本应对少子化政策的研究主要包括三种研究进路。一是从少子化消极影响看,研究普遍指出长期的少子化导致新增劳动年龄人口规模的减少,进而拉低日本的实际GDP增长率[4]。但也有部分学者持相反看法,认为技术创新可以抵消人口减少对日本经济增长的消极影响[5]。二是从政策内容入手,总结概括日本应对少子化的政策,并提出这些政策对我国的启示[6]。三是以政策演变过程为切入点,运用政策工具方法梳理政策演进并对政策文本进行量化分析[7]。现有成果为研究日本应对人口少子化政策提供了分析框架,但是较少从人口社会学视角,以人口结构为切入点分析应对人口少子化的政策演变过程,且2019年之后的应对政策分析较少。基于此,本文利用日本官方统计门户网站中人口普查的最新数据,从人口社会学视角,在分析日本人口结构变迁的基础上,力求对日本应对少子化政策的演进过程进行梳理,并提出这一过程对我国的启示。

一、少子、老龄化与低婚:日本人口结构的人口社会学特征

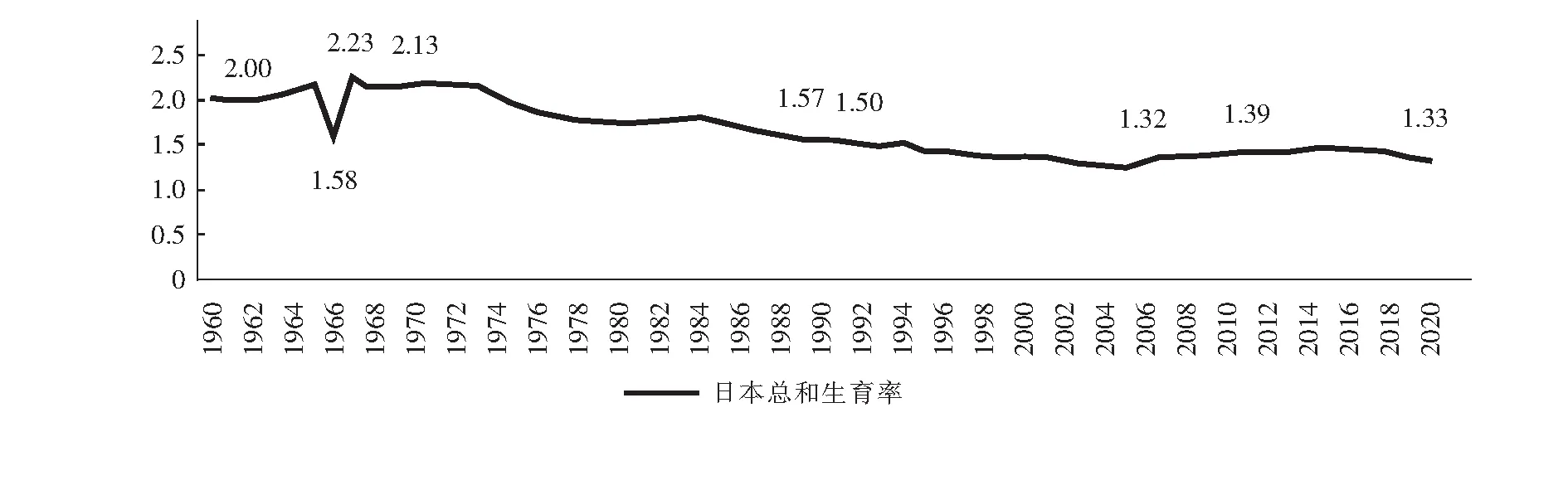

“二战”后,日本总和生育率回升,至20世纪60年代总和生育率稳定在更替水平。受1973年石油危机的冲击,日本陷入经济低迷。1974年前后生育率出现大幅下降,至1989年降至1.57,低于过去最低的1966年1.58的出生率,这种低生育率所带来的冲击简称“1.57冲击”。以“1.57冲击”为契机,日本政府认识到社会人口生育率下降和新生人口规模减小的趋势,开始关注通过专项社会政策来应对日益下降的生育率。2005年,日本的总和生育率仅为1.26,之后虽有所回升但仍始终低于1.4(参见图1)。

图1 1960至2020年日本总和生育率变动情况①

总和生育率是指一定时期内,年龄别生育率之和,总和生育率在2.1至2.2左右称为生育率的更替水平,表明人口数量会维持现状[8](p.66)。在此基础上,低生育陷阱理论认为,总和生育率1.5是临界值,当生育水平降至临界值以下后,将启动自我强化机制,生育率很可能将继续降低,且难以回升[9]。因此,国际上通常将总和生育率1.5以下定义为“很低”生育水平,1.3以下则为“极低”生育水平[10]。作为社会问题的少子化是日本人口结构变迁的直接结果。

(一)高龄少子化:日本人口的规模及年龄结构特征

人口规模及在不同年龄段的分布是考察社会人口结构及其特征的重要因素。本文采用日本官方统计门户网站(Portal Site of Official Statistics of Japan)2020年、2015年和2010年的人口普查数据对日本人口的规模及年龄结构进行分析。

从表1数据中可得出如下三个结论。

表1 2020年、2015年和2010年日本人口规模及年龄结构②

第一,从人口规模看,日本人口规模持续减少,人口负增长显现。数据显示,与2010年相比,2020年日本人口数量减少约191万,至2020年日本人口规模为1.26亿;2022年,日本人口规模进一步减少,人口规模缩减至1.25亿[11]。一方面,日本人口规模直接受到其持续低迷的总和生育率影响,出生人口数不断减少。2020年,日本总和生育率处于1.33的超低水平之上。这显示出少子化对人口规模的长期性与持续性影响。另一方面,在新冠疫情的持续影响下,高龄老人死亡率比例上升。2015年至2020年间,日本75岁及以上老年人口规模增长212万。2022年,日本75岁及以上老年人口规模为1,878万,与2020年持平,仅增长约53万。与老龄群体规模扩大相伴生的,是与老年父母同住的单身寄生群体越发庞大。在日本,越来越多的年轻人因对未来生活感到不安,选择了不消费、不结婚生子的低欲望寄居生活。

第二,从人口年龄结构看,少子化和老龄化成为日本人口结构中两大并行的显著特征。数据显示,2020年日本新生儿仅为83.2万,这与“二战”后日本的新生儿规模相比显著下降。在“二战”后,日本共经历过两次“婴儿潮”,第一次婴儿潮时期每年出生新生儿规模达270万人,1973年第二次婴儿潮时期为210万人。而这一数据在1984年跌破150万,之后呈持续减少趋势。同时,日本人口老龄化趋势日益严峻。2020年日本65岁及以上老年人口超过3,533万,占总人口比重高达28%,其中75岁以上老年人数量为1,825万人,85岁及以上老年人口规模则达到587万,高龄老人规模大。

第三,从人口年龄变动趋势看,人口少子化、老龄化趋势加剧,劳动力人口呈缩减态势。2010年至2020年的十年间,日本新生儿数量由105万减少至83.2万。与2010年人口数据相比,2020年仅有45至49岁与50至54岁阶段的中年劳动力和70至74岁与75岁及以上老年人口呈现增长态势,分别增长162万、90万、205万和418万,而其他年龄别人口均呈现缩减态势,其中缩减数量最多的是60至64岁人口,减少274万,其次是35至39岁,减少186万。如果以20至64岁作为劳动力人口计算,则十年间劳动力人口减少766万,劳动力的规模缩减及老龄化成为日本人口显著特征。而长期超低生育率也必将导致未来日本劳动力人口长期处于萎缩趋势,劳动力深度老龄化成为不可避免的趋势。

日本人口所呈现的规模缩减、少子化、老龄化与劳动力老龄化等结构性特征是一种系统性、综合性和复杂性的问题,其对日本经济和社会的影响也将复合地关联在一起。因此,理解与分析日本少子化,不能忽略人口的其他年龄结构特征,而应全面地分析与少子化、老龄化和劳动力老龄化等相伴生的人口现象。

(二)性别比例失衡:日本人口的性别结构特征

性别比是指每100位女性所对应的男性数目,从长期观察看,其一般稳定在101至107之间[8](p.237)。

第一,日本人口随着年龄增长,性别比失衡严重。通过表2计算可知,日本0岁、1至14岁与15至19岁人口的性别比分别为104.6、105.0和105.2,性别比处于均衡状态。但随着年龄的增长,性别比失衡不断加剧,女性人口的数量显著超过男性,75至84岁、85至94岁和95岁及以上老年群体中,性别比分别为76.2、49.1和21.7。以95岁及以上老年人为例,男女比例约1∶5。

表2 2020年日本人口年龄结构③

第二,在日本老年人口中,老年女性数量远超男性。从2020年日本人口普查数据可知,65岁至74岁女性人口数量为893万,超过同年龄别男性77万。数据显示,日本人口健康寿命不断延长,是世界上寿命最长的国家之一。2016年,日本女性预期寿命为87.14岁,男性为80.98岁[12]。这表明,低龄老人特别是女性,将可能成为日本劳动力的潜在补充力量。

从日本人口的性别结构分析可以看出,日本男性的预期寿命低于女性的预期寿命。虽然这种趋势常见于发达国家,但日本更加突出。根据欧盟数据资料,2019年欧盟27国75至84岁、85至94岁和95岁及以上老年群体中,性别比分别为76.5、66.3和47.8④。这表明,85岁及以上,特别是95岁及以上日本老年人性别比例失衡状况比其他发达国家更加显著。因此,改善女性就业,对于改善日本劳动力短缺状况、缓解老年贫困具有积极作用。

(三)低婚:日本人口的婚姻结构特征

日本少子化与结婚人数的减少直接相关[13][14]。在东亚的文化传统中,婚姻和生育存在着紧密的关联。与西方婚育文化不同,受到中国文化影响,日本人对多元化、非传统的婚育行为持相对保守的态度。

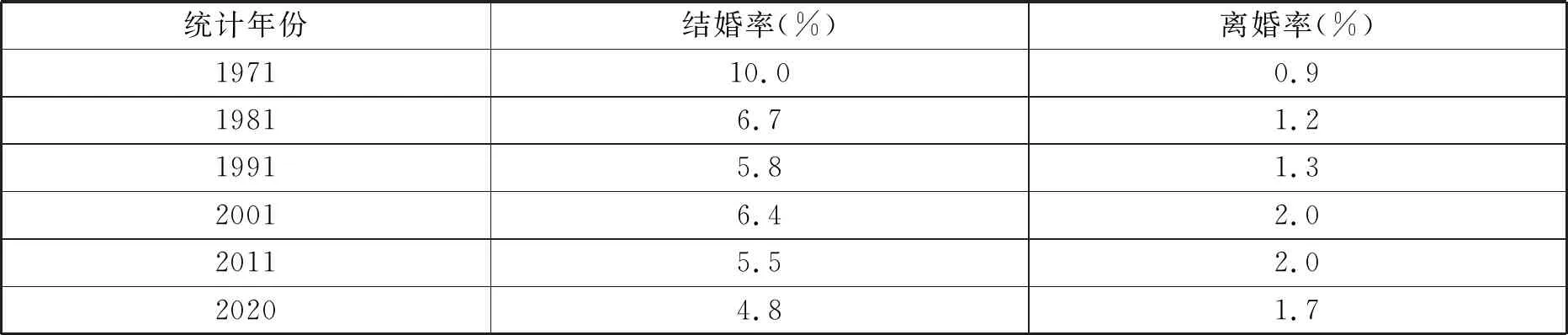

从表3分析可知,日本结婚率持续降低,而离婚率总体逐渐升高,家庭不稳定性增加。从1971年至2020年,日本结婚率由10.0%下降至4.8%,而离婚率则由0.9%增长至1.7%,特别是20世纪90年代至21世纪初,日本离婚率更是达到2%。这表明,日本传统的家庭结构的不稳定性不断增加,新的家庭对个体的实际福利支持功能进一步减弱,这进一步助推了日本的少子化的社会危机。

表3 日本结婚率及离婚率

二、从专项干预到整合支持:日本少子化应对的政策演进

本文以日本2022年版少子化社会对策白皮书⑤为政策蓝本,梳理日本应对少子化的政策脉络,并根据不同时期的人口结构及政策发展特征,将日本少子化对策的演进历程划分为政策萌芽期、专项实施期、全面推进阶段和调整深化期四个阶段。

(一)政策萌芽期:专项生育干预(1990至2004年)

自“二战”后至2000年,日本人口规模呈增长态势,但是伴随着20世纪70年代中期生育率的下降,日本人口增长速度放缓,人口少子化与老龄化的趋势日益凸显。根据日本统计数据,日本人口从1950年的8,411万增至1980年的1.17亿⑥,这一时期也是日本人口规模快速恢复和增长期。1995年至2000年之间,日本人口由1.26亿增长至1.27亿,增长约136万,其中新生儿人口数量为117万⑦。2000年至2005年间,日本总人口仍有少量的增长,但增长速度迅速放缓。2005年,日本总人口为1.28亿,其中新生儿为106万⑧,少子化的趋势依然无法遏制,且呈现进一步发展态势。早在1971年5月,日本《儿童津贴法》就在经济层面制定了生育激励,针对生育三个及以上子女的家庭,给予五岁以下的子女经济补贴,以减轻多子女家庭养育负担,促进儿童的健康成长⑨。在日益严峻的少子化趋势下,日本通过国家计划,开展应对少子化的专项政策探索。

1992年11月,“少子化”概念首次出现在日本官方文件《国民生活白皮书(平成四年版)》中。该白皮书指出了少子化社会到来的影响及应对方案,提出提升女性就业率和促进女性工作与生活平衡等政策的雏形[15](p.4)。

1994年12月,日本政府制定了“关于今后育儿支援的基本方向”(即“天使计划”),明确未来十年应对少子化的基本方向和重点政策。“天使计划”制定了包括扩大保育服务供给、加强低龄儿童(0至2岁儿童)保育服务等多样育儿支援规划。同时,日本政府制定了“紧急保育对策五年事业”,并把1999年度作为目标达成年度,缩短计划周期。

1999年12月,少子化对策推进相关阁僚会议制定并出台“少子化对策推进基本方针”(即“新天使计划”)。“新天使计划”重新审视了“天使计划”和“紧急保育政策五年事业”的实施成效,并确定2000年至2004年度的下一个五年计划,其涵盖了保育服务体系、劳动雇佣、母子保健、咨询和教育等广泛的内容。

2003年7月,日本制定了《下一代培养支援对策推进法》(平成15年法律第120号)。该法是旨在促进地方公共团体及企业支援下一代培养而采取的措施。同年9月,日本制定并实施了《少子化社会对策基本法》(平成15年法律第133号),通过立法明确了少子化社会所采取的措施的基本理念。根据该法,日本在内阁府设置了以内阁总理大臣为会长、由全体阁僚构成的少子化社会对策会议。该法规定,政府有义务制定应对少子化的对策方针大纲。

2004年6月,根据《少子化社会对策基本法》,内阁会议制定《少子化社会对策大纲》,把建构有助于儿童健康成长的社会、生育友好社会和培育能让人感到喜悦的社会作为紧迫的国家发展任务,集中致力于改变少子化对策分散化的问题。为了让育儿家庭能够安心、喜悦地养育孩子,日本政府提出了“三个视点”“四个重点课题”与“28项具体行动”。同年12月,为了有效落实大纲中的措施,日本在少子化社会对策会议上决定了“关于基于少子化社会对策大纲的重点措施的具体实施计划”(即“儿童支援计划”),提出了从2005年至2009年度的五年计划目标和具体措施内容,要求国家与地方公共团体和企业等一起有计划地推动目标的实现。

在政策萌芽阶段,日本应对少子化的政策具有两大基本特征。一是通过专门性的连续五年计划的方式,将少子化应对政策从依赖经济援助的社会福利制度中分离出来,明确应对少子化的阶段性政策目标。人口发展规律决定了人口结构的调整必将是一项长期的工作,国家计划的方式在一定程度上保障了政策的针对性、连续性和系统性。二是设置专项的法律和主管部门。《少子化社会对策基本法》的出台为应对少子化提供了法律保障,而以内阁总理大臣为核心的少子化社会对策会议则为日本应对少子化政策的落实提供了组织保障。

日本的少子化应对政策是伴随着人口结构的调整不断深化的。经过政策萌芽期,日本应对少子化的专项政策已经初成体系,但是以干预生育率为核心理念的应对政策无法从根本上扭转日益低迷的生育率。2005年,日本自进行人口动态统计以来首次出现出生数低于死亡数情况,出生数仅为106万,创历史新低。这与日本经济社会的发展背景是密切相关的。一方面,20世纪90年代以来,日本经历了严重的经济衰退。1992年日本泡沫经济破灭,10余年间,日本年轻人的经济状况不断恶化,贫富差距扩大。数据显示,1992年至2002年之间,收入超过500万日元的年轻人从2.9%增加至3.2%,但收入在150万日元的年轻人规模则明显增加,由15.3%增加至21.8%[15](p.130)。另一方面,政府对少子化危机的重视程度不足。20世纪90年代,日本“二战”后第二次婴儿潮一代刚刚成年,尚未进入适龄生育期。因此,日本政界和学界均将少子化视为一种暂时且相对独立的现象,轻视了少子化的持续性及其危害。但事实上,少子化发展趋势超乎预期,持续加剧。2005年更是出现了人口规模减少和少子化加剧的双重压力。

(二)专项实施期:生育支持的理念发展(2005至2009年)

2005年,日本的总人口出现了自有统计以来的首次负增长,该年被称为“日本人口减少元年[15](p.16)。为了应对人口减少、人口少子化与经济发展的恶性循环,日本政府进一步完善社会政策,以提升日益萎缩的生育率。

2006年6月,日本在少子化社会对策会议上制定了“关于新的少子化对策”。该对策通过制定“家庭日”“家庭周”等具体政策,重构家庭、地区的纽带和凝聚社会整体意识,同时提出了从妊娠分娩到高中与大学期的育儿支援策略。

2007年12月,日本在少子化社会对策会议上提出“支持儿童和家庭的日本计划”重点战略。为了解决就业和生育与育儿之间的张力,日本政府通过重新推动实现工作和生活和谐的同时,全面推进下一代培养支援框架的行动体系。2007年12月,日本政府出台了《工作和生活的和谐宪章》以及《工作和生活和谐推进的行动指南》。根据重点战略的要求,2008年2月,政府为了能够让有需要的儿童获得充分的保育服务,开展“新待机儿童零作战”计划,在全社会致力于儿童的健康培养,充实和强化保育措施的规模和质量。

2008年12月,少子化社会对策会议通过“关于制定新的少子化社会对策大纲方案的方针”。2009年1月,内阁府成立了“从零开始考虑的少子化对策项目组”,该项目组在内阁府特命担当大臣的带领下,召开了面向大学生的公开讨论会并广泛征集意见。

在专项实施期,为了应对比预想更迅速的少子化进程,日本应对少子化的政策逐渐从专项的育儿支持领域拓展至家庭及劳动领域,也从重视家庭育儿的经济援助拓展至保育服务和劳动支持,提出通过支持和促进工作与家庭平衡,来解决日本日益低迷的生育率问题。在这一时期,整合公共领域和家庭领域,恢复家庭功能成为应对少子化政策的显著特征。

(三)全面推进阶段:整合型生育支持政策形成(2010至2019年)

从日本人口数据分析中可见,2015年,日本新生儿出生数降低至100万以下,仅为96万,较2010年降低约10万。2020年这一数字更是下降至83万,但是总和生育率却有了一定回升。2005年日本的总和生育率曾一度跌落至1.26,至2012年上升至1.42,此后十年间的平均值基本维持在1.38[16]。这表明,仅将遏制少子化作为政策干预目标的方式是难以持续的,通过政策手段短期内改变生育率的努力也是困难的,因此日本政府进一步转变应对理念,从全生命周期视角对人口政策进行全面调整,探索为日本家庭提供整合性生育支持,政策领域从儿童抚育拓展至婚姻家庭、劳动支持和老年保障。

2010年1月,内阁会议制定了基于少子化社会对策基本法的新大纲(即“儿童·育儿愿景”)。大纲从儿童成长、回应需求和生活支持三个维度确立了行动目标。根据这些目标,日本确定了“社会政策4大本柱”和“12项主要施策”的具体推进措施。同时,在“社会保障·税收一体化”改革中,作为社会保障主要经费来源的消费税,从以前的面向老年人的三项经费(基础养老金、老人医疗和长期照护),扩大到包含少子化对策的社会保障四项经费(养老金、医疗、看护和少子化对策)。国会修正后通过的《儿童·育儿支援法》(平成24年法律第65号),为正式实施“儿童·育儿支援新制度”进行了经费安排,利用提高消费税率在适龄入托儿童较多的市町村等地开展了“保育紧急确保业”。

2014年7月,日本文部科学省以及厚生劳动省联合制定“放学后儿童综合计划”,打破所谓的“小学一年级的墙壁”,为儿童放学后活动提供安全、安心的处所(即“儿童俱乐部”),使所有儿童都能在放学后获得参与各种各样的体验和活动的机会。

2014年9月,面对人口骤减、超高龄化这一重大课题,为纠正人口、资源与经济在东京地区过度集中的问题,实现年轻一代关于就业、结婚、育儿的愿望与地方特色发展,日本内阁新设地方创生担当大臣,同时成立了“城市·人·工作创生本部”,颁布《城市·人·工作创生法》(平成26年法律第136号),制定了展示日本人口与经济的中长期展望的“城市·人·工作创生长期愿景”和为期五年(2015年至2019年)的目标、基本方向与具体措施。

2015年3月,内阁会议决定了第三次的新的“少子化社会对策大纲”。第三次大纲超越了以往少子化对策的框架,增加了对结婚的支援,设置了进一步充实育儿支援政策、实现年轻年龄的结婚和生育的希望、进一步考虑多子女家庭劳动力人口的工作方式改革等重点课题,综合推进少子化对策。根据第三次大纲的原则,2015年6月,在内阁府特命担当大臣的带领下,日本召开了由有识之士举办的“面向少子化社会对策大纲具体化的结婚·育儿支援重点搭配研讨会”,探讨制定支持年轻人结婚生子的具体措施。同时内阁府设置了新的“儿童·育儿本部”,以配合“儿童·育儿支援新制度”的实施。

2015年10月,日本召开以内阁总理大臣为议长的“一亿总活跃国民会议”,推出“日本一亿总活跃计划”。该计划从积极应对经济增长瓶颈视角审视高龄少子化,面向“希望出生率1.8”的目标,提出了改善年轻人的稳定雇佣关系和劳动待遇、充实多样的保育服务、推进工作方式改革等具体措施,规划出2016年至2025年度的十年行动路线图。

2016年10月,内阁府特命担当大臣组织召开了“社会力量为促进青年婚姻提供环境支持的研讨会”,对如何通过地方公共团体、企业与大学协同促进青年婚恋展开研讨。同年12月的总结会议提出,要不断提升环境支持的重要作用,在提供青年交往机会、婚恋指导与支持、改革劳动领域工作方式和育儿支援等方面促进国家与地方公共团体的协同,实现对多元价值观和生活方式的尊重与接纳。

2016年9月起,内阁总理大臣组织召开了“工作方式改革实现会议”。该会议以减少长时间劳动、实现同工同酬、改善非正规雇佣待遇为主题进行了讨论。2017年6月日本公布了“育儿安心计划”,通过实现32万人次的儿童“保育计划”支持80%的承担抚育的女性就业。

2017年12月,为了应对高龄少子化,日本政府在内阁会议上推出了以“人力资源开发革命”和“生产性革命”为两个驱动轮的“新经济政策包”。“人力资源开发革命”主要包括幼儿教育无偿化与高等教育无偿化等2兆日元规模的社会政策,通过向育儿一代、儿童与青少年及老年教育投入政策资源,将社会保障制度改革为全世代型。另外,为了实现上述政策的可持续性发展,日本规定其经费来源在将消费税率提高到10%的基础上,将儿童·育儿缴款增加0.3兆日元。

2019年4月,根据2014年制定的“放学后儿童综合计划”的进展状况,为进一步推进计划的有效实施,文部科学省和厚生劳动省共同制定了“放学后儿童俱乐部”的五年计划。根据计划目标,放学后儿童俱乐部到2021年度末服务儿童25万人次,2023年度末间接帮助30万女性实现就业。

2019年5月,内阁会议根据“新经济政策包”,决定加速教育无偿化改革进程,同时,日本198届国会通过了重新修订的《儿童·育儿支援法》的一部分的法律(令和元年法律第7号)和大学支援相关法律(令和元年法律第8号),为幼儿教育、保育的无偿化以及对低收入者家庭的高等教育支援提供了法律保障。

在全面推进阶段,日本应对少子化政策在横向结构与纵向结构上呈现出全面发展的特征。在横向层面,日本进一步实现了多种政策工具的相互协同。特别是社会政策、财政税收政策、劳动保护政策等政策工具形成合力,积极营造生育友好型社会。在纵向层面,日本构建了从中央到地方的组织与服务体系,为青年婚恋、幼儿养育、儿童保护和教育无偿化等提供多元化的制度与服务体系支持。

(四)生育支持政策的调整与深化期:整合性生育支持政策的成熟(2020年至今)

2019年9月,日本召开了以内阁总理大臣为议长的“全世代型社会保障讨论会议”。该会议着眼于人生100年时代的到来,将政策对象涵盖了老年人、儿童、育儿一代等各类社会群体,讨论了养老金、劳动、医疗、护理、少子化对策等社会保障整体的可持续改革。在“全世代型社会保障改革的方针”中,日本制定了尽快实现不孕治疗的保险适用、解决儿童托幼的新计划、增加男性育儿假等少子化对策。

2020年5月,内阁会议决定了第四次“少子化社会对策大纲”。第四次大纲为了实现“希望出生率1.8”的目标,确定了“创造一个有利于结婚、育儿一代对将来展望的环境”“满足多样化育儿家庭的各种需求”“根据地区实际情况进行细致的努力”“为结婚、怀孕、生育、育儿创造温暖的社会”这一基本思路。鉴于社会形势的变化和新冠肺炎的流行趋势对结婚、妊娠女性和儿童带来的消极影响,从2021年6月开始,内阁府特命担当大臣领导召开由日本有识之士构成的“关于推进少子化社会对策大纲的研讨会”。

2020年12月,厚生劳动省公布了“新育儿安心计划”。该计划除了在2021年至2024年的4年间配备约14万人份的保育计划外,还增加了根据地方特性确保育儿资源可持续性发展从而解决儿童入托难的目标。这项计划对进一步促进女性特别是25岁至44岁女性就业率的提升,激发日本女性生育意愿来说至关重要。因为就日本的劳动雇佣模式来说,终身雇佣制及年功序列工资制导致女性生育后重返职场遭遇结构性排斥[17]。在东亚传统的“男主外,女主内”的性别角色分工下,女性被要求在结婚后退出劳动力市场,成为全职家庭主妇,其在劳动力市场中长期处于边缘地位。

2021年是推进整合型少子化政策的关键年,为了应对保育需求的增长压力与推进“儿童·育儿支援新制度”的有效实施,日本在未满3岁儿童的保育所等运营经费中,提高了对一般雇主征收的比例。2021年3月修订的《儿童·育儿支援法及儿童津贴法(修正案)》规定,在儿童津贴的特例支付对象中,采取将所得额在一定金额以上的人排除在支付对象之外等措施,以提升经济支援的合理性,降低经费运行压力。同时,为了推动民营企业实现男性的育儿假,第204届国会会议通过了以孩子出生后男性立即取得育儿假为内容的《育儿护理休假法(修正案)》(令和3年法律第58号)。该法案简化了申请程序,鼓励丈夫在子女出生后休陪产假。劳动者在休假两周前向公司提出申请即可,陪产假长度可至4周[18]。

2021年12月,根据《经济财政运营和改革基本方针》,内阁会议制定了“关于儿童政策新推进体制的基本方针”。该方针以儿童为中心,将儿童所处的所有环境纳入政策视野,设立了儿童家庭厅,保障儿童的权利。另外,日本还将结婚支援、妊娠前的支援、妊娠·生育的支援、母子保健、育儿支援、儿童的住所建设和困难状况下的儿童支援等事务整合起来集中实施。包括少子化对策在内的儿童政策进一步得到强力推进。在此基础上,2022年第208届国会通过了以上述内容为核心的《儿童家庭厅设置法案》。

在调整与深化期,日本人口老龄少子化的特征越发突出,日本政府重新审视应对少子化政策实施近三十年来的经验与教训,对政策进行了纵深调整。在这一阶段,日本政府更加全面地认识与评估社会人口问题和社会保障问题,并更加关注技术手段在生育支持中的重要作用,同时进一步加强对育儿和儿童保护的财政支持,促进生育支持政策的可持续性发展。

三、整合性生育支持:日本应对少子化政策对我国的启示

如果单纯将生育率与新生人口数量作为衡量社会人口结构健康与否的标准,近三十年来,日本应对少子化的政策无疑是失败的,但是事实上并非如此。所谓少子化问题,不仅仅是关于人口生育率的人口学问题,更是关乎人类生活的价值与意义的社会学问题。少子化同老龄化一样,是社会变迁过程中人口转变的必然结果。通过对日本少子化应对政策演进的考察可以看出,三十年来日本少子化政策逐渐由专项生育干预转向整合的生育支持。日本应对少子化政策的探索启示我国,必须转变以提升生育率为核心的单一视角,从生育干预转向生育支持,建立整合性的生育支持体系,明确国家、社会和个体在生育与抚育上的责任定位,营造有助于生育率回升的社会文化氛围。

(一)全面认识人口问题的系统性和复杂性,建立整体性政策支持框架

人口少子化不是一个单独存在的人口现象,我们要全面地理解少子化作为人口问题一环的系统性和复杂性,不能头痛医头,脚痛医脚。在应对少子化政策的专项实践期,日本政府已经注意到解决就业和促进工作与生活的平衡在回应少子化挑战中的重要意义,并开始形成“从零开始”整合应对少子化政策的理念。在整合性生育支持政策的全面推进阶段,日本将政策目光由新生儿拓展到儿童、青少年阶段乃至大学阶段,为儿童放学后提供安全和服务保障并推行高等教育无偿化改革等。同时,日本进一步加强与社会公共团体、企业的合作,改善工作方式和加强育儿支持,激活适龄生育人口结婚与生育的动机。在调整深化阶段,日本通过打造“有活力的地方社会”,将青年劳动、婚恋、生育与育儿有机结合在一起,整合财政税收、医疗(包括不孕不育技术)、劳动力市场与育儿服务体系,构建应对少子化、深度人口老龄化、劳动力市场供给不足和儿童权益受损等的整合性政策体系。

对我国而言,国家应建立“劳动、婚恋、生育、育儿”四位一体的整体性应对社会共识与行动框架,特别是将劳动问题与青年婚恋问题纳入应对少子化的政策视野中。一是国家应完善相应政策法规并加强社会文化建设,充分营造“工作与生活平衡”的劳动文化与重构重视家庭的文化传统,为家庭发展提供空间。这要求政府在制定政策过程中必须将企事业单位、社会团体及各类平台企业等各类劳动力市场参与者纳入考虑范围,通过财政税收、社会政策等多种政策工具,将劳动者权益保障特别是“工作与生活平衡”的劳动文化与女性孕产期、哺乳期等权益保障落到实处,让青年“想结婚,敢结婚”并“想生育,乐生育”。二是应在生育与育儿过程中为家庭提供强有力的服务支持政策。优质且易得的普惠托育服务有助于缓解抚养压力,增强生育意愿,提升总和生育率水平,是建构生育友好型城市的基础性指标。因此,我们要为育龄阶段的家庭提供充分的生育支持,特别是提升普惠性幼儿园覆盖率,解决三岁以下幼童“入园难”和“入园贵”问题,对幼儿抚育与儿童成长给予普惠性政策托底,减少由于生育导致的“母职惩罚”效应,营造生育友好社会。结合我国“双减”背景,国家应以基层城乡社区为依托,以普及城乡社区育儿服务与儿童课后延时服务等为切入点,将“儿童”作为应对少子化的社会政策的重要工作内容,为家庭提供长期性与系统性支持。三是要将少子化、老龄化、劳动力规模减小作为综合性的人口问题,予以整合性支持性治理。面对少儿抚养比和老年抚养比“双增”的发展趋势,我们要根据国家和地区社会经济发展状况完善普惠型儿童、老年及劳动者的社会福利制度,缓解劳动力人口的压力,提升青年的幸福感和获得感。

(二)建立系统性应对少子化的制度支持体系

应对人口少子化,既要坚持“全国一盘棋”思维又要因地制宜发展地方特色。近三十年间,日本出台了应对少子化法律,如《少子化对策基本法》《下一代培养支援对策推进发》《儿童津贴法》等,以及“天使计划”“新天使计划”等系统性应对少子化的国家社会行动计划。在此基础上,日本也在市町村层面开展了多维度行动计划,探索地方特色发展路径。同时,日本还不断完善与少子化政策相配套的组织制度化建设,推进政策协同。日本政府在应对少子化的政策萌芽期,就通过制定“五年计划”和项目制的方式,推进专项应对少子化的社会行动。日本内阁中有专门主管应对少子化政策的特命担当大臣,2009年专门负责少子化政策的部门组建“儿童·育儿研究工作组”,2014年日本设立地方创生担当大臣和“城市·人·工作创生本部”,构建起了从中央到地方的组织运行保障机制。

具体到我国而言,我们要建立全国与地方协同发展应对少子化的政策体系,通过项目制方式,给予稳定的资金支持,有效地推进政策落地。一是完善保障生育、幼儿抚育、儿童权益和女性就业权利的法律法规并通过制度化方式将生育支持制度指标化与规范化,确保各项生育支持落到实处,消除育龄人口生育及育儿的后顾之忧。二是完善生育支持的服务制度体系,鼓励企业与社会组织参与到生育支持的产品与服务供给中,建构、推广全国性普惠项目和地方性特色项目,运用财政和税收等政策工具,给予专项资金支持,使促进生育、保育和支持家庭的政策惠及城乡居民,提升城乡居民的幸福感与获得感,营造崇尚家庭、乐于生育的社会文化氛围。三是加强经济供给侧制度改革,鼓励社会资本加强技术创新投入,通过科技创新带动社会劳动生产率的提高,以经济高质量发展促进劳动力收入水平提升。同时,在进一步促进城镇化发展水平基础上发展县域经济,以县域经济发展带动县域资源和人口的聚集,为人口空间均衡与人口高质量发展提供制度支持。

(三)从生命周期视角构建青年及其家庭社会文化支持体系

日本应对少子化政策的一大特征即重视家庭建设和家庭功能的发挥,特别强调女性就业问题和青年婚恋问题对人口少子化的影响。少子化作为日本人口发展的结果,受到多重因素的影响,其中女性劳动歧视是影响女性生育意愿的重要因素。在东亚文化背景下,女性被赋予了家庭的属性,对女性劳动的隐形歧视普遍存在。当家庭及生育不能给予女性足够的安全与保障,反而使女性遭遇“母职惩罚”时,女性选择少生甚至不生则难以避免。同理,一旦女性不再一味遵循为家庭付出的传统伦理,男性因此而难以从婚姻中获得收益,双方进入婚姻并生育的意愿也将减弱。在日本,规模日益庞大的“单身寄生族”侵蚀着日本家庭的基础[19](p.159)。

这对我国的启示在于,应对少子化应从生命周期的视角出发,充分考虑青年群体的婚恋与就业问题的系统性与结构性成因。第一,社会应进一步消除劳动力市场中的各种性别歧视与年龄歧视,特别是鼓励育后女性重返职场。这不仅有助于改善女性在劳动力市场中的不利处境与营造生育友好型社会,同时也是应对人口老龄化带来的劳动力短缺和养老金运行压力的重要举措。第二,社会应充分理解青年社会心态及其婚恋观,营造积极正向的婚恋文化,提供婚恋交友的公益平台,给予青年充分的发展机会,使青年群体有希望、有力量,而不是选择成为被动的“躺平族”。第三,社会应强化生育支持中的个人责任,积极营造鼓励生育的新型生育文化。将低生育率的根本原因归咎于生育成本过高与政府责任未尽而忽略个人和家庭的生育责任是一种认知偏误,不仅导致生育政策无法实现初衷,而且加重财政负担[20]。青年个体应该主动地适应社会变迁所带来的社会压力,充分把握住时代快速发展的窗口与红利,积极地应对自身在青年阶段成家立业的核心任务,而不是随波逐流,选择“寄居”甚至“躺平”。

实现人口的高质量发展是关乎我国应对世界百年未有之大变局的基础性、全局性、长期性和战略性的要素。伴随着“三孩”政策的放开,我国是否能够规避“低生育率陷阱”并实现人口高质量发展还有待时间的检验。单纯的被动生育干预难以实现生育率的有效提升,国家应通过整合性的生育支持,积极探索让生育变得可能之策。面对人口高速老龄化与生育率降低的人口问题,我们必须高度关注并转变对单一政策干预工具的依赖,从我国国情出发,对社会人口问题进行整体性和前瞻性的支持型治理。这种治理不仅以提高生育率为目标,而是提供整合性生育支持,以营造社会友好环境为落脚点,使儿童有安全感、青年人有希望感、劳动者有获得感和老年人有满足感。

注释:

①根据OECD Family Database数据整理,参见https://www.oecd.org/els/soc/SF_3_1_Marriage_divorce_rates.xlsx。

②根据日本官方统计门户网站2020年、2015和2010年日本人口普查数据整理,参见https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search?page=1&toukei=00200521。

③根据日本官方统计门户网站2020年日本人口普查数据整理,参见https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464。

④根据欧洲统计局数据整理,参见https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_pganws&lang=en。

⑤作者根据日本内阁府令和4年版少子化社会対策白皮书整理,参见https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/index.html。

⑥根据日本官方统计门户网站数据整理,参见https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?statInfId=000007646648&fileKind=2。

⑦根据日本官方统计门户网站数据整理,参见https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?statInfId=000000030001&fileKind=0。

⑧根据日本官方统计门户网站数据整理,参见https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?statInfId=000000036BBE&fileKind=0。

⑨根据日本厚生劳动省《儿童津贴法》整理,参见https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82075000&dataType=0&pageNo=1。