肉身改造的科技狂想

董可馨 王小豪

“当我们能创造出一个不仅能思考,还有感觉的人工智能,才是真正的突破,目前AI还做不到,但是上载智能将拥有建立情感联系的能力,因为它就是人。”

这段话出自今年9月上映的科幻片《万神殿》,片子根据华裔科幻作家刘宇昆的小说改编而成。与让机器获得智能能力相反,上载智能直接将人类思维进行数字仿真,人的脑部被扫描及上传到云端,人以数据的形态生存于网络之中,意识和情感都得以保留。

轉变为上载意识的人,突破了生物性的种种限制,生产力和创造力远非肉体凡胎能比。

不过,这样的人还是人吗?如果不是人,那是什么?里面的角色无法解释自己。由此延伸:失去了肉身的、以意识存在的人,将以何种方式被组织?又会对人类社会产生何种冲击?片子到这里,留给人无尽想象。

在太空探索、外星生物等科幻主题之外,以人工智能、上载意识、赛博朋克这类围绕着人与人类社会进行讨论的科幻作品,正越来越密集地出现。这种转向,反映了一种关乎科技的集体意识。

当科学主义成为人类社会发展的标尺之后,科技便成为了解决问题的“正确”手段,人作为一种不完美的存在,成为了一个亟需被改良的对象。正如大胆而不乏预见性的科幻作品所表现的那样,科技终将指向人类的生物性。它不仅要帮助人们延长寿命、治愈疾病,到最后,它还要超越人自身,使人以另一种物质形态存在,使人成为“新人”。

或许还不为人深察的是,克服生物限制和摒除自然影响的努力所表明的,是人类在结束了地理大发现、星际探索的高潮期后,正越来越把注意力从外部世界挪开,放在人本身。而科技作为人探索自身的工具,早已经超越了手段,与意义联系在了一起。

我们的问题正基于此:科技的目光,为何转向了人自身?更重要的是,人的生物界限被突破,会产生什么后果?

进步的囚牢

人与其他生灵的区别在于,人是一种寻求意义的动物。由于意义不是客观法则,而是被建构的产物,所以,在不同的历史时期,人们理解、寻求意义的方式也不尽相同。

在科学革命之前的古典时期,人类对世界的理解是整体主义的。我是谁,世界是什么,这两个问题在前现代世界合一互构,对我是谁的回答,关乎世界是什么,同样的,对世界的理解,也是在确认我是谁。

也就是说,人是通过确定自己在世界之中的位置来理解自身,并赋予自身以意义。在古代中国,人在天地之间,因时生息,天道提供道统与政统的正当性,在古代欧洲,自然法是权力王国、道德观念的根本来源。人的超越性建立在整全的宇宙图景之中。

而现代性的进程,始于整全宇宙图景的裂解,人在确立自身主体地位的同时,与自然分裂、与他人分裂,直至与自己分裂。

人如此着迷于改造自身,超越自身,是相当现代的理念。而科技进步,则是现代观念大海翻滚后,升腾起的惊涛骇浪。

康德在《何谓启蒙》一文的开篇说道,启蒙就是要从他自己造成的未成年状态中走出。所谓未成年状态,就是如果没有他人的指导,就不能使用自己的知性。

于是他喊出了启蒙运动最嘹亮的口号:“要勇敢运用你自己的理智!”

此后的时代,人睁开了双眼,开始正视自己,重新审视人在世间万物当中的位置。

启蒙之后的现代进程,便是人确立了自身绝对的主体性地位,并不断强化的历史。人与自然的关系发生了翻天覆地的变化,彼此间的意义联结被切断,代之以主体与客体的关系,自然成为了一种景观、一种治理的对象。

对进步的求取,甚至成为了一种强迫:进步的脚步如果放缓,历史便会终结,人也就失去了存在的意义。在这样的冲动下,科技拥有了改造一切的合法性。

人的一切对立面都可以被超越,自我意志的贯彻令人变得空前自信。直到尼采高声宣布“上帝死了!”,人才从这种激昂的状态中回过神来,发现自己已然踏入了一片虚无的领域。孑然一身的人,开始感到孤独,并自问:人活着是为了什么?

意义的荒芜,成为人类社会日新月异变化之下潜藏的深流,成为投射在人们生活之中的一道阴影。人不再是匍匐在神祇脚下的臣民,但神话的破灭,彼岸被摧毁,把人抛入了现世之中。人变成了一种时间性的存在,有了起点与终点,在人之外,空无一物。

因此,人不得不转向唯一的意义载体:人自身。存在主义,就是在这种情况下诞生出来的一套意义哲学,它告诉人们:意义是可以自我赋予的。但反过来,意义也被困于人的时空之中。

人的全部历史,便成为了意义本身。

问题是,什么样的历史,才是有意义的?科技,给人类提供了现成的答案。如果说运用理性是启蒙运动最大的成果,那么科技就是在这之上最璀璨的一颗明珠。开山填海、飞天遁地,人没有理由不因科技取得的成果而自豪。

此时,一种将时间、科技与人的境况捆绑在一起的“进步叙事”登场了。科技的发展被视为是进步的体现,而进步则为人类提供了意义支撑。

进步的历史被诠释为历史的进步,进步被上升为一种道德,成为人必须自证的囚牢。对进步的求取,甚至成为了一种强迫:进步的脚步如果放缓,历史便会终结,人也就失去了存在的意义。

在这样的冲动下,科技拥有了改造一切的合法性。

在科学目光的注视下,大地不再是母亲,太阳不再拥有神性,山川河流成为了一种资源;满天繁星,不再作为人们理解、安排自己生活的指南,而变成了一种审美的对象;人们登月、探索宇宙,不是为了瞻仰众神居住的宫殿,而是为了寻找人类未来的栖息地。

科技所到之处,一切意义也被改写,外部世界已经成为一种物质性的现实。现在,科技将目光转向了最后一片自留地:人自身。

一场寄托着希望,并蕴含着危险的对人的改造开始了。而科技进步的根本伦理问题也已出现:求取意义的科技活动,在不断蚕食人的意义根基,它开始挑战人何以为人的问题。这是科技之于人的悖论所在。

古希腊哲学家普罗泰戈拉所说的“人是万物的尺度”,现在被转化为:“人是进步的尺度”。只是,现代的“人”,已经与古典意义上完整主义的“人”,不一样了。

人的非自然化进程

纵览科技发展的历史,过往的科技主要聚焦于对环境、社会限制的突破,实现了诸如截断河流、围湖造田、信息化、全球化等成果,总的来说,是以一种“工程学”的方式,实现对自然与社会的改造。而随着科技的进一步发展,它开始向人的生物性发起挑战。

一些突破,已经在基因编辑、体外胚胎培养等领域发生,对人的自然性的分解和改组,已经具备了技术上实现的可能性。创造新人,是从普罗米修斯那里接过“火种”的人类一直渴望的事情。现在,借由科技,人们已经看到了曙光。

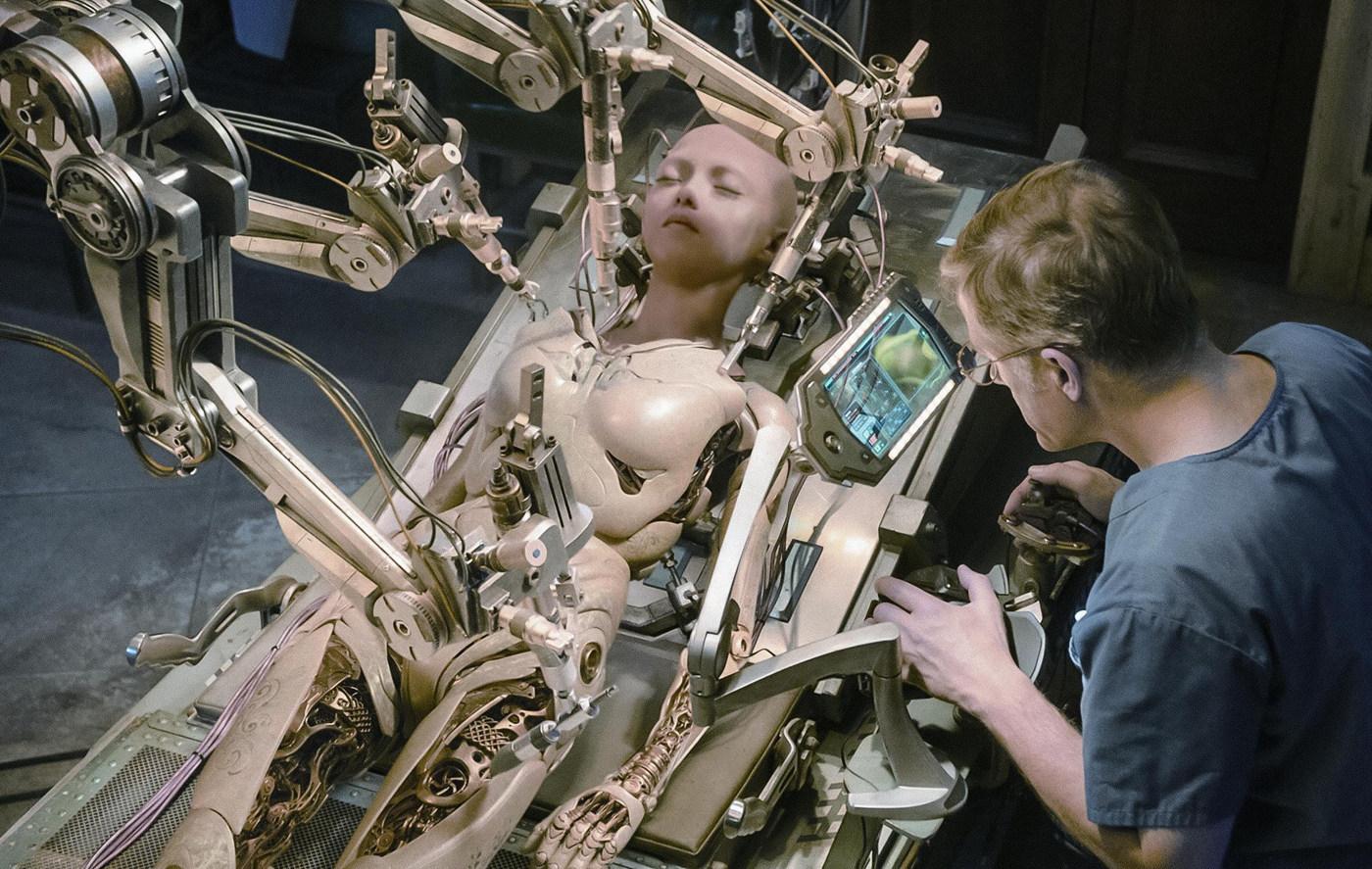

资本巨鳄们,也在摩拳擦掌,积极探索脑机接口、神经芯片、义体改造等“人类改造”技术,准备在技术奇点被跨越、新人出现的那一刻,掌握对未来世界的主导权。

“科技狂人”马斯克,就投入了大笔资金支持脑机连接微芯片的研发,从他2021年4月发布的实验视频来看,经过改造的猴子已经可以通过意念来玩模拟乒乓球游戏,据他的设想,这项技术被应用在人身上,已经是触手可及的未来。也许正如乔布斯所说的:“21世纪最大的创新将是生物学与技术的结合,一个新的时代正拉开序幕。”

在狂想家的眼中,生物技术的进步,似乎指向了一个美好的未来,治愈疾病、强化身体,使人脱离生死疲劳的痛苦。

早在1932年出版的《美丽新世界》,已经畅想了一个“科技乌托邦”,在那里,社会可以通过生物技术手段实现对人的深度改造:人不再通过母体孕育,而是通过试管培育;人借助药物和感官器来接收和表现情感;对人的统治是以引诱的方式实现,而非逼迫。这是一个没有矛盾、没有痛苦、没有疾病、没有压抑的“美丽新世界”。

生物技术突破,意味着一个巨大的观念转变,人的自然性不再是人的本质特征,也不受限于“身体发肤、受之父母”这样的古典道德。

但是,诸如人造器官、义体移植、克隆人、上载意识等技术前景,却好像隐约中唤起了人内心的不安。就像赫胥黎笔下的“美丽新世界”使人感到背脊发凉。生物改良的背后,人类作为一种自然生物的整体性似乎正在受到威胁。技术越发展,人越背离自身的天然性。

对人的改造就像希腊作家普鲁塔克提出的“忒修斯之船”的问题,换下第一块木板,船还是原来的船,换下第二块,依然是原来的船,换下第三块、第四块、第五块……直至全部换完,它还是原来的船吗?它好像已不是原来的船了,但你知道是什么时候开始,它不再是原来的船了?

同样的,想想赛博朋克里的改造人,换下一个胳膊、一条腿、一块内脏,都还是原来的人,到最后,只剩一颗心脏,人可以还是人,但似乎也不再是人。在这个过程中,人知道改造有极限,但极限永远可以被试探,直到极限真正到来之前。

生物技术突破,意味着一个巨大的观念转变,人的自然性不再是人的本质特征,也不受限于“身体发肤、受之父母”这样的古典道德。现代行为艺术家早就将身体的改造作为探索人性和人类可能性的平常方法,实验起来毫无思想负担。

事实上,人的非自然化进程,并非从生物技术才开始的。当信息革命、数字时代开启之后,人类已然在朝这个方向飞奔。互联网从上世纪末诞生直到如今,实现了所有人的互联互通,完成了使人数据化的基础步骤。之后,元宇宙便应运而生,开始真正打造一个新的数字世界,它的确能解决很多现实问题,而其意识形态支撑,一如《万神殿》里的科学狂人所说的:想想看,人类世界充满如此多的苦难,根源在于人口爆炸、资源匮乏、环境破坏,而人一旦能够不依赖滋养生物性所需的自然条件,就可以从根本上解决人类的困境。

没错,如果可以把远离自然性的人称为新人类,那么新人类可以彻底生活在人造景观之中,对原来那个“自然”的外界漠不关心,因为人不再需要自然。如此,在数字世界中,人将成为无所不能的超人。

也就是说,这场数字化的浪潮的结果,可能是把人推向一个完全由人组成的封闭世界之中。

只剩下人。

阶级作为肉身钢印

“人需要保持完整性”这一观念障碍一旦被打破,意味着科技可以畅通无阻地对人的肉身进行改造和治理,作为由科技所定义的历史进步,这种对人的改造将获得推广的动力,从而对人类社会产生真实的冲击。

不免巧合的是,聚焦于这一主题的科幻作品,都对此流露出了悲观的情绪。它们往往将人的肉身改造视为是一种对人的异化,并进而强化为一种阶级后果。典型如赛博朋克的世界:高度发达的科技与高度悲惨的生活并存。

在那样的世界,对人的改造并不意味着幸福。改造人通常生活在阴冷、潮湿、混乱、肮脏的地下世界,改造自己的肉身,是他们冲破阶级壁垒,逃离地下的方式。就像《赛博朋克:边缘行者》中,母亲死后、无家可归的孤儿David,出于逆天改命的强烈生存意志,在把自己改造为强大的暴力机器的路途上越走越远。

对肉身的改造不再服务于人本身的完美,那种本意于帮助人超越限制的科学理想与技术能力,却反过来逼使劳动者陷入更为彻底的异化境地。

而在《阿丽塔:战斗天使》里,改造人是作为玩物存在的,是上等阶级进行赌博游戏的筹码,赢得比赛,是底层人前往懸浮在天空的上城撒冷,展开新生活的唯一机会。

更有甚者,在《万神殿》里,印度贫民窟里的穷人,自愿成为上载意识的实验对象,只是为了给自己的家人提供生存的空间。而没有掌握生产资料、只有技术傍身的工程师本人,也被集团老板活生生地切开颅顶,强迫性地上载了意识,成为昼夜不停编写代码的工具。

这些作品描绘的图景都是灰暗的,对肉身的改造不再服务于人本身的完美,那种本意于帮助人超越限制的科学理想与技术能力,却反过来逼使劳动者陷入更为彻底的异化境地。

当中的核心问题在于,这些作品里的人,被一种“生产单位”的身份牢牢地绑架,而科技对人的改造,造成的后果,是人作为一个原先不可化约的整体,被进一步分解,人的单个器官的功能,可以被分离出来,单独强化,以提高生产效率。这几乎走到了“泰勒制”的极致。

所以,掌握了生产资料的权贵集团,恰恰是最没有改造自身的迫切需要的。

此时,前文所提到的,科技之于人的悖论,便在人对自身的改造当中体现了出来。对人的改造,在最初,是在一种进步观的驱使下开始的,但是,改造所施予的对象——底层人,在这个过程中,被科技摧毁了其存在的意义基础。所谓的进步,所谓的历史,所谓的意义,被保存自身完整性的权贵集团所夺取,底层人则成为了一种非历史、非人的存在。人的向内探索,在科技的助推下,使得阶级性由社会的层面,深入到了生物的层面,成为了人的肉身钢印。

直到这里,人们才惊觉,历史的进步,已经被窄化为科技和物质的单向度进步,而这种单向的进步,事实上会被包括阶级在内的社会现实所扭曲,那种自信的人类中心主义式的乐观,即将科技不恰当地放置在统摄人类与人类社会所有面相、并衡量人类进步与否的主宰位置,将可能使人不仅失落掉意义,还失去其身体,乃至一切。人类的虚无,提示着人类的迷失,如果进步的历史是人类建构的结果,那么,历史的进步本身亦是虚幻的。