施肥与修剪对山乌桕景观效果影响分析

陈嫣

(福建省罗源县白塔林业站,福建罗源 350600)

随着时代的进步和社会的发展,人们生活方式发生了较大变化,追求美观、休闲,崇尚生态、自然,生态景观林应运而生。为此,开展山乌桕生态景观林培育技术试验研究,分析修剪和施肥对山乌桕生长发育的影响,以期为营建山乌桕生态景观林提供可借鉴的实践经验。

1 试验地自然概况

福建省罗源县地处鹫峰山脉东南侧,处于中亚热带与南亚热带交界地带,年平均气温20.1℃,年平均降水量1652mm,气候温暖湿润,雨量充沛,适合多种林木生长,山乌桕为当地乡土树种。试验地设在罗宁高速公路旁的低平山丘,罗源县白塔乡白塔村0501 小班,属于生态公益林,海拔150~280m,阳坡,原为荒废茶山,土壤为红壤,呈酸性,pH 值为5.8,质地疏松,多砂砾,少有机质,主要植被有:白茅、芒萁、茶、盐肤木、赤楠等。

2 试验方法

2.1 试验设计

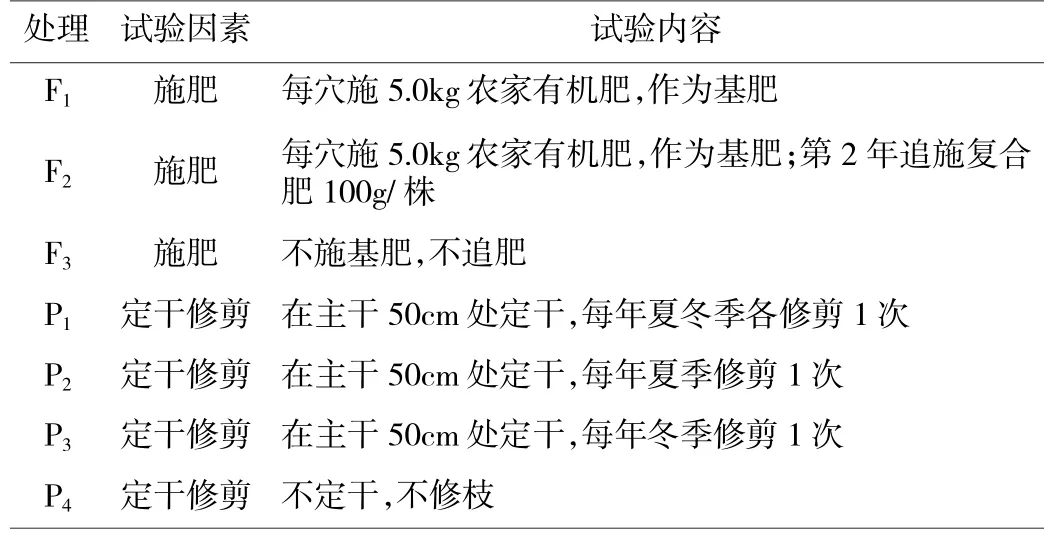

2016 年对原有荒废茶山进行清杂处理,营建以观叶为主的山乌桕生态景观林。试验选择立地条件相对一致的坡面,按照双因素随机区组试验设计,建立3 个区组,每个区组12 个小区,共36 个小区。每个小区面积15m×20m,依照株行距1.8m×1.8m 方形配置,穴规格60cm×60cm×40cm。山乌桕选用2 年生容器苗,苗高1.5~1.8m,地径1.8~2.5cm,于2017 年春季栽植。造林后幼林采用常规抚育法,试验设施肥和定干修剪2 个因素(见表1)。

表1 施肥与修剪试验设计

施肥设3 个水平,即F1处理每穴施5.0kg 农家有机肥做基肥,与表土混合后施于穴底。F2处理在施基肥的基础上,每2 年追肥1 次,追肥结合松土,开环状沟(深15cm),每株施复合肥(N:15%、P:15%、K:15%)100g 后覆土。F3处理不施基肥、不追肥,作为施肥试验对照。

定干修剪设4 个水平,即P1处理:定植后3 个月在主干50cm 处定干,斩断50cm 以上枝梢,在夏、冬季各修剪1 次,夏季修剪保留3~4 个一级侧枝,其余芽、枝全部剔除。之后每年夏季修剪,在高一级枝条上选留健壮、较均匀分布的4~6 枝芽作次生骨干枝,去除花蕾,及时清除结实,以此循环。冬季修剪时,重剪、回缩徒长枝、密集枝、重叠交叉枝、细小孱弱枝,平剪过高冠层,树高控制在2.5m 以下,构建开心形树形。P2处理:定植后3 个月在主干50cm 处定干,斩断50cm 以上枝梢,每年夏季修剪1 次,第1 年保留3~4 个当年侧枝,其余芽、枝全部剔除,之后在高一级枝条上选留健壮,较均匀分布的4~6 个枝芽作为次级骨干枝。出现开花结实时,结合修剪及时除去花蕾和果实,不进行冬季修剪和控制树高。P3处理:定植后3 个月在主干50cm 处定干,斩断50cm以上枝梢,每年只冬季修剪1 次,修枝时采用控高平剪,整体树高控制在2.5m,回缩强壮枝、徒长枝,充实树冠。P4处理:不定干、不修剪,任其自然生长,作为定干修剪处理的对照。

2.2 测定方法

2019-2021 年底,测量每株树高、地径、胸径,每小区选择5 株标准株,测定树高、冠幅、枝下高,测算当年发枝率、生枝长、枝粗。以平均冠幅、冠长分别计算树冠形状(冠长与冠幅之比),在相对统一时间内,采用XZ-1型相对光照计,测定标准株冠内光照度及空旷处自然光照度,计算消光值和透光系数。

式中,x、y 分别为标准株的冠幅和冠长,E1、E2分别为标准株冠内光照强度和空旷处自然光照强度。

观赏期测定方法:从2021 年10 月初开始,在各小区按照“X”字型选择5 株作为观测株,观测各处理山乌桕叶色日变化进程,推算有效观赏期[6](从单株叶片30%变色至全株80%叶片脱落的起止时间)。

2.3 数据处理

采用Excel 2003 软件进行数据整理,SPSS 19.0 软件计算均值、变异系数,进行差异性多重比较。

3 结果与分析

3.1 不同处理对山乌桕树高生长的影响

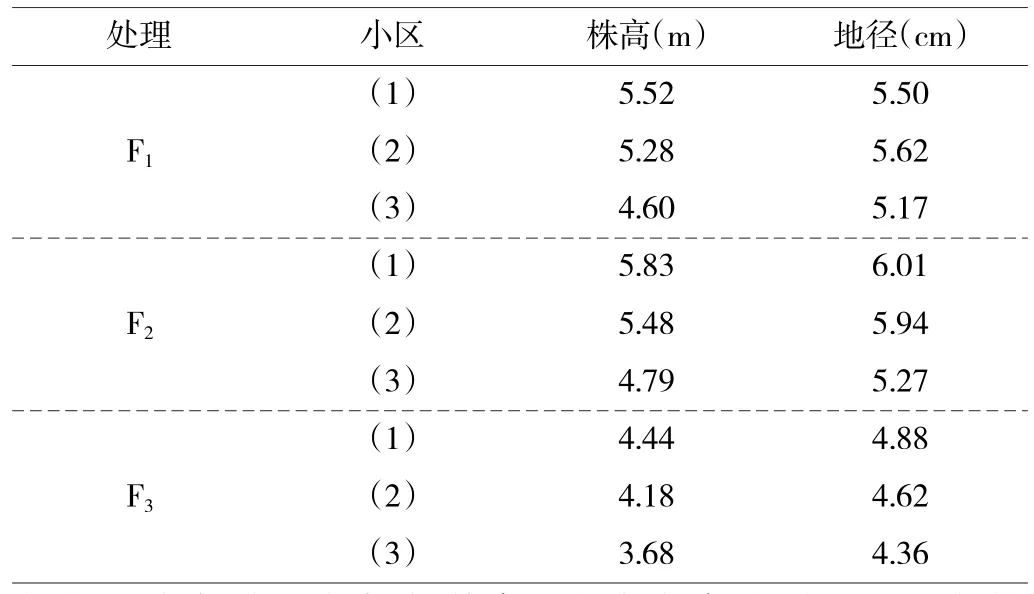

生态景观林既要求具有景观价值,又要具有一定的生态功能[14-15],追求均一、同质、规整的集群美感,而树高是构成森林景观的基本要素。由表2 可知,不同施肥处理山乌桕树高均为:F2>F1>F3,但树高差异不显著(P>0.05),潜在原因是受定干修剪处理的交互影响。由表3可知,在不采取定干修剪技术措施,任其自然生长状态下,施肥F1、F2处理比不施肥F3处理株高分别增加25.1%和31.0%,地径分别增加17.5%和24.2%。不同定干修剪处理山乌桕树高表现为:P4>P2>P1>P3,P4、P2处理与P1、P3处理树高间差异达到显著水平(p<0.05),表明定干修剪处理由于人为控制树高生长,实际树高生长量较低。P4处理未进行定干修剪处理树高较高,表明未截干处理的山乌桕顶端优势明显,主干通直,生长量较高。

表2 不同处理林分生长状况

表3 自然生长状态下不同施肥处理山乌桕生长状况

由表2 可知,P4树高均值为4.87m,树高变幅3.3~6.2m,变异系数0.2805,说明P4处理内林木树高间变化幅度较大,分布离散高,林分内存在被压木、劣势木,外貌较凌乱。P1、P2、P3处理均值分别为2.55m、3.46m、2.44m,变 幅 分 别 为 2.1~3.0m、2.1~4.3m、2.2~2.8m,变异系数分别为0.1624、0.2443、0.1617。说明定干修剪处理树高间差异较小,不仅能较好地利用光照、水、肥等环境资源,而且树冠集中分布在较理想的高度。通常认为,人的最佳视觉高度为70~180cm,眼睛最敏感的是色彩。

3.2 不同处理对山乌桕树冠形状的影响

生态景观林中,树冠是主要的观赏性状之一。由表2 可知,施肥处理冠幅和冠长间均表现为F2>F1>F3,表明施肥有利于树冠生长,但受到定干修剪技术措施的交互作用,不同施肥处理间差异不显著(P>0.05)。定干修剪处理冠幅和冠长表现并不一致,冠幅表现为P1>P3>P2>P4,冠长则表现为P4>P2>P1>P3,表明定干修剪斩断顶梢,失去顶端优势后,纵向生长空间被人为压缩,冠长缩短,促进了侧枝萌发,并横向生长,有利于冠幅生长。P1、P2、P3、P4各处理的树冠形状分别为1.13、1.64、1.08、2.16。P4处理树冠形状值较大,树形狭长、枝叶稀疏,枝叶生物量空间分布正偏程度大,枝下高较高,这与山乌桕属于阳性树种的生物学特性有关,经营密度较大的林分成林后自然整枝能力较强,导致树冠向上退缩。P1、P2、P3处理由于采用定干修剪等措施,抑制了顶端生长,促进了冠幅生长,树冠形状值较小,树形相对宽大、饱满、紧凑、规整,枝叶生物量集中分布在近地表,给人以均一、同质的集群美感,有利于提高美景度。

3.3 不同处理对山乌桕枝条生长的影响

枝条是树冠形成的主要构件单位,反映了树冠空间结构的合理性和利用资源的能力[16-17]。由表4 可知,不同施肥处理2019-2021 年发枝率和枝条质量存在一定差异:不同施肥处理发枝率表现为F2>F1>F3,但发枝率逐年下降;枝条长度、粗度表现为F2>F1>F3,表明施肥可以促进分枝,提高枝条质量,使得树冠枝叶分布密集,能更好地利用光能等环境资源,有利于叶片着生。另外,不同定干修剪处理枝条生长也不同,发枝率为P1>P3>P2>P4,枝条长度和粗度为P1>P3>P2>P4,表明定干修剪可以促进侧枝萌发,而且生长质量较好。

表4 不同处理发枝率及枝条质量

3.4 不同处理对树冠浓密度的影响

以观叶为主的生态景观林,树冠浓密度是提高美景度的重要因素。由表5 可知,以林木树冠内的透光系数表示树冠浓密度,不同施肥处理透光系数从大到小依次为F3>F1>F2,不同定干修剪处理透光系数从大到小依次为P4>P2>P3>P1。F1、F2处理透光系数比F3处理分别降低11.0%、18.9%,P1、P2、P3处理透光系数比P4处理分别降低32.7%、12.7%、24.4%。表明施肥和定干修剪的山乌桕林木冠内光照值较小,光照强度较弱,说明施肥和定干修剪都可提高树冠浓密度,分枝多,着叶量大,空间结构良好,给人以视觉美感,而不施肥、定干修剪处理,树体较高,枝疏叶量少,景观价值一般。

表5 不同处理树冠浓密度与有效观赏期测定结果

3.5 不同处理对叶色变化的影响

山乌桕叶色季节性变化,色彩斑斓,是闻名遐迩的彩叶树种。据观察,不同处理山乌桕叶色变化时间不尽相同。由表5 可知,不同施肥处理以F2处理叶变色时间较早,落叶较迟,有效观赏期为28d,比F1、F3处理有效观赏期增加5d、10d。不同修剪处理以P1处理变色时间较早,落叶最迟,有效观赏期为31d,比P2、P3、P4有效观赏期分别延长10d、6d、13d。表明施肥和修剪处理都有利于山乌桕叶色变化,延长彩叶观赏时间,提高观赏价值。

4 结语

山乌桕树景观价值较高,又具有一定生态功能,是良好的生态景观树种,在山乌桕生态景观林中,采用施肥和定干修剪技术可提高景观度。试验结果表明:(1)山乌桕在不采取定干修剪技术措施任其生长状态下,施肥能提高株高和地径生长量,但在定干修剪处理的交互作用下,施肥处理株高间差异不显著。定干修剪处理显著降低了株高且株高变异系数较小,树冠形状值小于不定干修剪处理,树形相对宽大、饱满、紧凑、规整。(2)施肥和定干修剪均可增加发枝率,提高枝条质量。(3)施肥和定干修剪处理可提高树冠浓密度,延长有效观赏期。施肥处理透光系数比不施肥处理降低了11.0%~18.9%,定干修剪处理透光系数比不定干修剪处理降低了12.7%~32.7%,施肥处理有效观赏期可延长5~10d,定干修剪处理有效观赏期可延长6~13d。