基于学生课堂学习活动的历史学科教学评一体化实践探索

北京教育学院丰台分院 朱致瑛

一、背景分析

2019 年教育部颁布的《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》中指出,要“加强对课程、教学、作业和考试评价等育人关键环节的研究。推动建立以发展素质教育为导向的科学评价体系”。《普通高中历史课程标准(2017 年版2020 年修订)》指出:“在高中历史课程实施上,进一步改进教学方式、学习方式和评价机制,将教、学、评有机结合,促进学生的自主学习、合作学习和探究学习,提高实践能力,培养创新精神。”可见,教、学、评有机结合是高中历史课程的实施要求,是促进学生学习的重要环节,有利于优化学生课堂学习。历史教师应该探讨教、学、评相结合,引领课堂学习向更高效发展。

反思传统的历史教学。在传统备课中,教师往往更多的以自我为备课的主体,主要把精力用于思考教的内容,主要关注的是我要教什么,忽视学生需要学什么、具体要怎样学、是否学会了,也就是对学生的课堂学习目标、学习活动和学习评价关注不够,简单来说就是教师更多的是关注教,忽视学;关注过程,忽视目标。这样形成的结果就是教师认为自己讲过了学生应该会了,但实际教与学的效果往往存在一定的差距,也就是课堂教与学效果的不一致性。反思造成这一情况的根源,那就是教师的教、学生的学、对学生学习的评,实际存在割裂情况,缺乏一致性。教师教学的目标意识不够,对学生学习过程关注不够,评价并未嵌入学生课堂学习的过程。总的来说,传统课堂教学,存在教、学和评的割裂,课堂教学脱离评价的情况,学生在课堂学习过程中的表现性评价、过程性评价未能得到有效的开发。这一状况的改善,需要加强对教学评一体化的实践研究。其次,反思以往的历史评价研究。虽然之前有教师对学生的学习评价进行研究,也研究“学习评价量表”的制定,但其评价主要是在课堂学习结束后,利用评价量表对学生课堂学习的表现进行评级打分,并未真正将评价纳入学生课堂学习的过程中,还是一种教、学与评价的分离,不能实现随教随评、随学随评,以评促教,以评促学。此外,他们的这种评价研究也未能将学生列为评价的主体,学生未能在评价中作为主体来对自我学习进行评价反思,未能真正实现对课堂学习的及时自我反思与改进提升,其评价还是脱离学生的学习活动,其研究对学生课堂学习的引导推动作用是非常有限的。这就需要广大教师继续加强对教学评一体化的实践研究。

二、教学评一体化的理论研究

教学评一体化是在教学评一致性这一概念的基础上发展提出的,中国较早进行教学评一致性研究的学者是华东师范大学教授、课程与教学研究所所长崔允漷。崔允漷最早提出教学评一致性的概念,并在其文章中指出:“清晰的目标是教学评一致性的前提和灵魂。”没有清晰的目标就没有教学评的活动,课堂教学活动中,教师的教、学生的学、对学习的评价应有目标的一致性。“教学评一致性指向有效教学”,有效的标准在于目标的达成,在于学习结果的质量,在于何以证明学生学会了什么,对教学评一致性的前提及最终结果进行了阐释。

笔者认为从课程视域的角度,教学评一体化的内涵,是围绕核心素养的培养目标,将一个完整的教学活动三方面即教、学和评进行科学整合,合力实现课程目标的一种教学策略。简单来说,“教、学、评”是指一个完整教学活动的三方面,评是其中一个重要的组成部分。“一体化”是指这三方面的融合统一。崔允漷指出:“在教育评价范式中,评价已经不是教或学之后再来评的一个环节,也不是一个人教和另一个人学了之后等待第三者来评的那个孤立的环节,教学、学习、评价逐渐被看作三位一体的关系,评价与教学、学习紧密地绞缠在一起,相互制约,相互影响。”可见,教、学、评是三位一体,相互制约,相互影响,相辅相成,相互统一的,本质上共同指向一个教学目标,即学科核心素养的培养。

教学评一体化需要进行系统研究,笔者主要聚焦于基于学生课堂活动的历史学科教学评一体化研究。教学评一体化的核心指向有效教学,实施教学评一体化,主要是要促进学生的学,提升学生的核心素养。促进学生的学,需要实施有效的课堂活动和有效的评价活动,需要课堂评价活动和学习活动的结合,将评价嵌入课堂学习活动中。在课堂学习活动中实施评价,一方面以评价反馈学习效果,另一方面在评价中促使学生反思,在与同学及教师的研讨交流中,学生会对自己的认知进行自查、自纠,进而提升自己的学习能力。基于学生课堂学习活动进行教学评一体化的研究具有重要意义。

三、教学评一体化在课堂学习过程中的实施策略

(一)聚焦学科关键能力,设计学生课堂学习探究活动

历史课程标准明确提出历史教学应提升学生的学科核心素养。历史学科的核心素养是学生通过历史学习逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力。提升学生的历史学科关键能力是历史教学应主要完成的任务。随着评价研究的发展,表现性评价、过程性评价等新型评价方式越来越受到关注并被人们所接受。这些新型评价强调“对高层次技能评价而不是知识再生产的评价”。要关注学科高层次技能,也就是要关注学科关键能力,要聚焦学科关键能力,设计学习的探究活动,进而实施过程评价。

北京师范大学历史课标编写组成员朱汉国教授对学科关键能力有如下阐述: “学科关键能力是指学生在学科学习中形成的,带有学科本质特征的,与特定学科核心素养相一致的能力。”所谓历史学科关键能力就是能运用科学的史学理论和方法来认识和解释历史的能力。具体应包括以下几方面能力。

1.运用唯物史观的基本观点认识并说明历史事物的能力。

2.掌握历史时序,将历史事物置于特定时空下进行分析的能力。

3.收集、辨析并能运用史料的能力。

4.解释历史的能力,包括能运用归纳、概括、比较等思维方法分析历史事物的能力;科学解释历史事物,认识事物本质的能力;全面、客观评价历史人物、历史事件以及历史现象的能力;发现和论证历史问题,独立提出观点的能力。

北京师范大学郑林教授将历史学科能力界定为学习理解、实践运用、迁移创新三个能力层级。学习理解层级包含识记、说明、概括三项能力,实践运用层级包含比较、解释、评价三项能力,实践运用层级包含建构、考证、探究三项能力,三个能力层级共包含九项能力。其中,高层级能力包含低层级能力。目前北京市高中学业水平等级考试主要聚焦于学科关键能力的考查,其考查的历史学科能力主要为获取和处理历史信息、叙述和阐释历史事物、论证和探究历史问题,其能力关键词在试题中具体表现为“概括”“比较”“分析(解释)”“评析”“解读”“论证等。

教师在实施教学评一体化的过程中要基于以上学科关键能力设计探究活动,实施学习活动评价。

例如,初三年级“共产党在新民主主义革命时期的探索”专题复习课:

回应共产党建党100 周年的社会热点,通过学生“云游”博物馆(纪念馆)的形式,利用地图进行时空转换,分别从上海的共产党“一大”会址纪念馆到浙江嘉兴南湖的红船、到广州的共产党“三大”会址和国民党一大会址纪念馆,到江西井冈山革命博物馆、到长征中的遵义会议纪念馆,到陕西延安革命纪念馆和中共“七大”会址纪念馆,再到河北平山西柏坡纪念馆,展示纪念馆中的纪念物品,创设学习情境,引导学生寻访党史的遗迹,利用博物馆中遗迹、遗物回顾史实,梳理党的奋斗历程。

并在此基础上进一步设计了以下四个学生探究活动:

活动一:结合博物馆遗迹和所学知识,梳理中国共产党在新民主主义革命时期探索历程时间轴。

活动二:将本课参观的博物馆(纪念馆)分别置于相应的时期,并概括党在各个时期的探索成就。

活动三:结合中国社会的主要矛盾和中国共产党不同时期的革命任务调整,从中国共产党在新民主主义革命时期的探索历程中你能得出哪些认识?

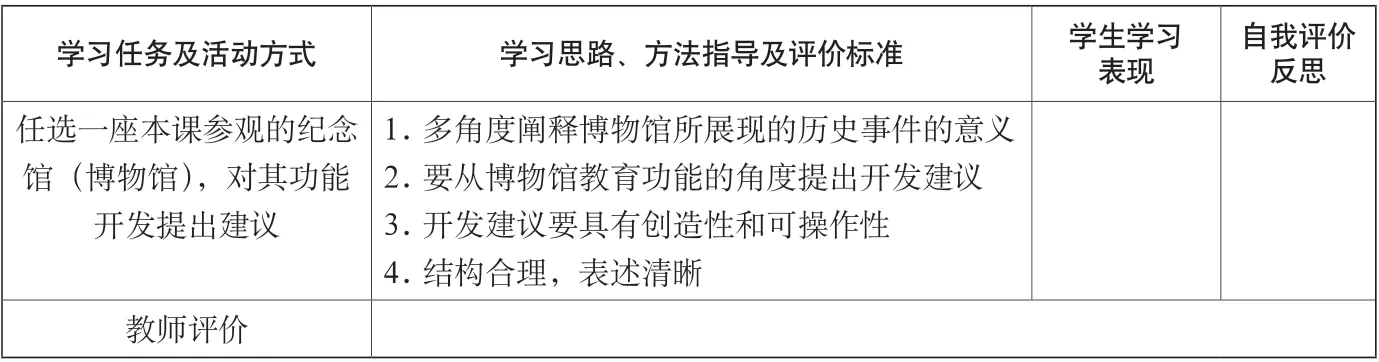

活动四:你认为博物馆(纪念馆)在今天应该如何更好地传承和发扬革命精神?请任选一座本课参观的博物馆(纪念馆),对其功能开发提出建议。

这些探究活动在学生明晰史实的基础上,聚焦学科关键能力的训练,并关注学生历史认识的自我生成。

(二)基于学科关键能力的训练程序,研制学生活动评价量表

在基于学科关键能力,设计学生探究活动,组织学生进行课堂学习的基础上,教师还要思考如何实施评价活动,如何用评价引导学生学习探究,如何将评价整合到学习之中,这就需要教师研制活动评价量表,以有效实施教学评一体化。评价量表不能像过去那样仅简单地基于学生的学习态度、学习习惯及小组交流等维度进行设计,为了有效提升学生的历史学科关键能力,更需要依据学科关键能力的训练程序,研制学生活动评价量表,真正发挥对高层次技能的引导和评价。

例如,初三年级“共产党在新民主主义革命时期的探索”专题复习课:

在完成本课学习后,聚焦学生综合探究能力的训练提升,组织探究具有社会实践性质的学生活动如下:任选一座本课参观的纪念馆(博物馆),对其功能开发提出建议。

这种综合探究性课堂学习活动,开放性强,对学生能力要求高,要想高效完成问题探究,需要利用评价量表对学生活动加以引导,量表要将探究活动的学科能力进行分解,提示学生要结合博物馆所展现的历史事件的意义,再结合发挥博物馆的教育功能,创造性地提出博物馆的开发建议(见学生活动评价量表1)。

学生活动评价量表1

教师在对评价量表的设计过程中,需要思考历史学科主要关键能力的思维训练路径和程序,这有利于加强教师对学科能力的研究,提升教师专业素养。教师专业素养的提升,在一定程度上有利于其教学能力的提升,起到了以评价促教学的作用。同时,教师课堂教学能力的提升,会直接作用于学生的学习,也对学生的学习产生积极影响。

(三)量表指导规范课堂学习,评价嵌入活动过程

表现性评价、过程性评价等新型评价“关注将评价整合到学习之中,倡导学习即评价”。所以教师在制定出评价量表之后,要将评价量表发放到学生手中,在课堂授课和学习环节,要使用量表指导学习,将评价嵌入学习活动过程,使学生依据量表开展课堂探究活动,引导学生依据评价量表中表述的该项关键能力的训练程序,一步步思考、解答问题,及时对自己该项学科能力的学习行为进行调整,完成学习探究活动,将评价量表变成引导学生该项能力提升训练的有效工具,成为学生认识自我、激励自我和管理自我,增强学习效果的一种手段,进而实现以评价促学习。

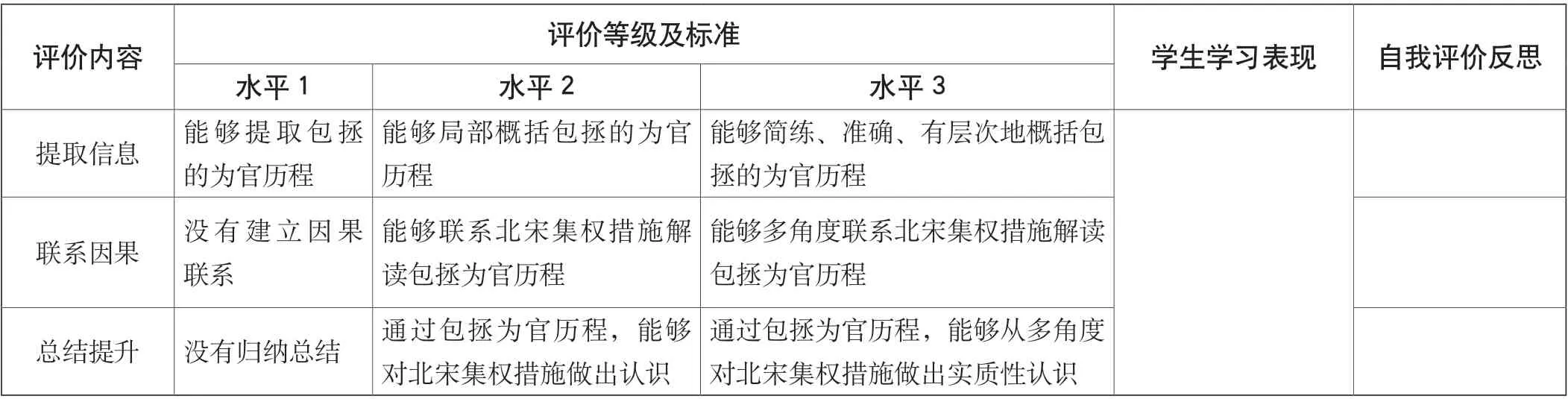

例如,高二年级“北宋中央集权的加强”一课,教师以历史人物包拯包青天导入,从《包拯传》和《续〈资治通鉴〉》中摘选他的个人为官经历,并与北宋中央集权加强的措施密切关联。在学生了解掌握北宋加强中央集权的措施、措施实施的背景及影响的基础上,设计学生活动,“结合课堂七学习的知识,解读包拯的为官历程”。这一活动的设计目的是让学生进行知识的输出,调动和运用所学知识去解决实际问题,训练学生的历史解读能力。

包拯,字希仁,庐州合肥人也。始举进士……。历三司户部判官,出为京东转运使,改尚书工部员外郎、直集贤院。龙图阁直学士、刑部郎中、知江宁府。……包拯为右司郎中、权知开封府。

拯立朝刚毅,贵戚宦官为之敛手,闻者皆惮之。人以包拯笑比黄河清。童稚妇女,亦知其名。京师为之语曰:“关节不到,有阎罗包老。”

除天章阁待制、知谏院。数论斥权幸大臣,请罢一切内除曲恩。……包拯乞对,大陈其不可,反复数百言,音吐愤激,唾溅帝面,帝卒为罢之。

——据《包拯传》《续资治通鉴》

根据本课所学,解读包拯的为官历程。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

为指导学生更好完成该学习活动,设计如下评价量表(见学生活动评价量表2)。

学生活动评价量表2

历史解读能力是一项高阶综合能力,包含提取信息、解释、分析、概括等学科能力。量表中渗透对历史学科解读能力的学法和能力程序的指导,解读包拯的为官历程需要从材料中提取其官职演变的相关信息,并结合北宋加强中央集权的相关措施与其建立因果联系,多角度分析包拯官职变化的原因及结果,进而通过包拯的为官历程对北宋的集权措施形成本质性认识。学生在课堂学习中要依据评价量表开展学习,在“学生学习表现”一栏,学生需要依据思路方法,写出自己对该问题的答案认知。再依据教师对问题的讲解,进行反思修正,解决学习任务。

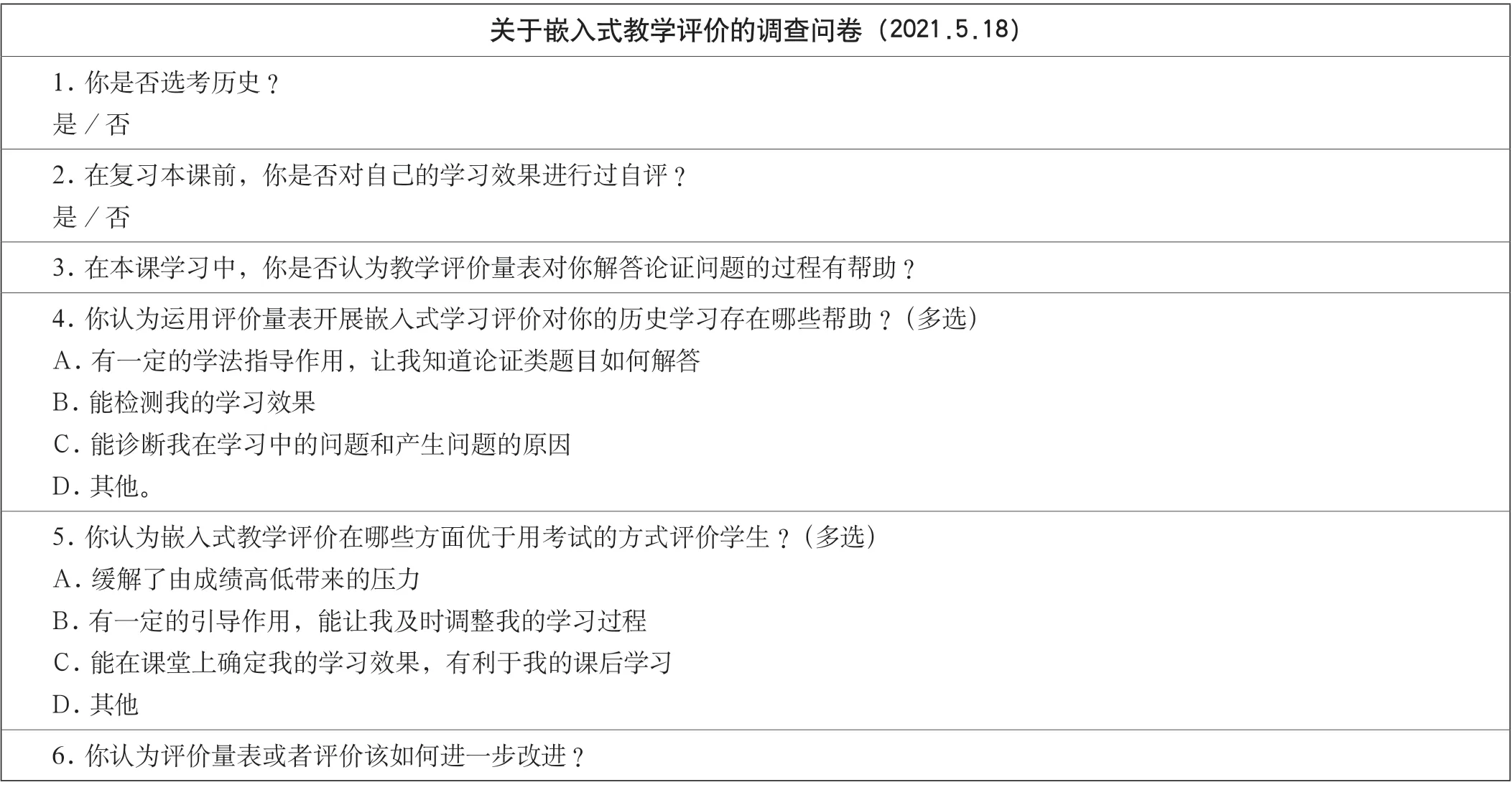

关于嵌入式教学评价的调查问卷(2021.5.18)1.你是否选考历史?是/否2.在复习本课前,你是否对自己的学习效果进行过自评?是/否3.在本课学习中,你是否认为教学评价量表对你解答论证问题的过程有帮助?4.你认为运用评价量表开展嵌入式学习评价对你的历史学习存在哪些帮助?(多选)A.有一定的学法指导作用,让我知道论证类题目如何解答B.能检测我的学习效果C.能诊断我在学习中的问题和产生问题的原因D.其他。5.你认为嵌入式教学评价在哪些方面优于用考试的方式评价学生?(多选)A.缓解了由成绩高低带来的压力B.有一定的引导作用,能让我及时调整我的学习过程C.能在课堂上确定我的学习效果,有利于我的课后学习D.其他6.你认为评价量表或者评价该如何进一步改进?

学生调查问卷数据反馈(根据课后问卷调查)100%的同学认为对自己的解题方法有一定的指导作用,能引导学生解答论证类题目70%的同学认为能检测自己的学习效果60%的同学认为能诊断学习中的问题和产生问题的原因71%的选考学生和47%的非选考同学认为这样的评价方式可以缓解由成绩高低带来的压力71%的选考同学和68%的非选考同学认为这种评价方式有一定的指导作用,有利于及时调整学习行为66%的选考同学和73%的非选考同学认为这样的评价方式可以在课堂上确定自己的学习效果,有利于课后的复习

(四)学生自我评价反思,提升课堂学习效率

“评价的最重要意图不是证明,而是改进。”表现性评价、过程性评价等新型评价提出“学生既是受评者也是评价者,越来越多地承担评价过程中的责任”。所以,在实施评价的过程中不要一味以教师的评价为唯一评价,要关注评价主体的互动和多元参与,尊重学生个体的主体性,让学生也成为自我学习的反思者和评价者,承担评价过程中的责任。

在评价量表的设计过程中,要有学生参与,要让学生及时对学科关键能力的学习进行自我评价和反思(“自我评价反思”栏),对学习效果进行自我检测,发现自己学习的漏洞和问题,及时修改自己的答案,调整自己的学习行为,发挥评价促进学生学习的作用,进而提升学习效果,实现教学评的一致性。

基于以上探索实践过程,教师针对嵌入式学习评价是否促进学生历史学科论证能力提升这一问题,对学生进行了问卷调研,问卷及教研结果如下。

通过调研数据反馈可以看出,用评价量表嵌入学生课堂学习活动,用体现学科能力训练程序的评价项目引导学生学习的评价方式得到了学生的肯定和认可。学生认为这种基于学科关键能力培养的教学评一体化方式对提升自己的历史学习效果有很大帮助。

综上所述,在课程改革背景下,在历史课堂学习过程中,基于历史学科关键能力,研究系列性的评价工具,通过评价量表嵌入学生学习过程,开展嵌入式教学评价,实现教学评一体化,是促进学生核心素养提升的重要途径。