由“生产型资本”迈向“消费型资本”

——中国城市舒适物的属性升级与功能定位

刘凯强

“城市,让生活更美好”,不仅是当代城市内涵式发展的应然命题,更是各界民众翘首以盼的现实期许。2020 年十三届全国人大三次会议上,李克强总理在《政府工作报告》中提出“让城市更宜业宜居”的既定目标,清晰指明了今后一段时间国内城市的发展方向。以知识经济为代表的商业服务业稳步取代农业和重工业,成为产业结构调整中的主力,传统意义上的区位、地价、劳动力等生产型资本也随之发生着自我变革,主动融入与民生息息相关的消费活动之中,一并影响市域内居民生活的幸福感和获得感。现代人对居住地的选择越发看重自目的性价值(愉悦休闲),而非只是工具性价值(劳动产出)。一座城市的活力和魅力,极大取决于地方舒适物所能为市民勾勒出的“消费想象”。基于此,笔者认为:一方面,应看到舒适物被定位成“消费型资本”在推动城市进阶过程中的正外部性功能;另一方面,也须客观看待其潜存的消费正义排斥隐忧。

一、何谓城市舒适物:文本释义及分析进路

工业化初期的城市规划多侧重空间的外向开发,城市水平的衡量也片面凸显GDP 等经济指标,诸要素皆服务于商品/服务的“足马力”生产。这类城市建设模板虽短时间积累了区块内物质资源厚度,但却遗忘了城市的本质精神是使人满意且体面地居住,以致引发空气污染、交通堵塞、犯罪率激增、娱乐设施争夺等“大城市病”。正是对这些负面产物的指摘甚嚣尘上,许多学者开始逆向思考“舒适物(amenities)”对于未来城市升级与可持续发展的重要性,并凝合了三个递进阶段的文本资料。

第一阶段集中在对舒适物概念及范围的界定。早在20 世纪50 年代,美国地理学者厄尔曼(E.L.Ullman)研究美国洲际人口增长率差异时便留意到宜人的气候、充足的阳光、活力的商业等优点是各州人口迁入的关键原因,各种令人生活满足的事物就是舒适物。①Ullman.E.L.Amenities as a Factor in Regional Growth,Geographical Review,Vol.44,No.1,1954.其后,加拿大社会学者丹尼尔·西尔(Daniel Silver)延展说明,“舒适物是城市内部特有的,能强烈吸引人们在此代际定居的综合环境”②Daniel Silver.The City as an Entertainment Machine,New York: Elsevier,2006,p.261.。王宁教授则植根本土实际,将舒适物定义为使当地居民在感官和情感上都舒心,并激发人们进取心的事物及环境集合。可分为自然环境舒适物(气候、水文、地貌等)、人造环境舒适物(广场、公园等)、基础设施舒适物(交通工具、通讯系统等)、商业舒适物(卖场、酒店等)、文化舒适物(图书馆、戏剧院、体育馆等)、社会舒适物(制度秩序、政策体系、人文风尚等)等六类。③王宁:《城市舒适物与社会不平等》,《西北师大学报(社会科学版)》2010 年第5 期。该阶段国内外学者从硬件条件和软件规制两个维度归纳舒适物所涵盖子集,为后续拓展性研究奠定理论先决。

第二阶段集中在对舒适物效用性的讨论。如Mitchell 和Carlino 强调舒适物的合作性,将前沿技术、多种文化、丰厚报酬等一切有利与高品质生存状态亲近的资源凝结起来,把城市打造为更适合安居的“享受机器(Pleasure machine)”;④Mitchell.T.R.,Carlino.B.C.Beautiful city: leisure amenities and urban growth,The Academy of Management Journal,Vol.44,No.6,2001.哈佛大学爱德华·格莱泽(Edward Glaeser)教授认为舒适物的现身迎合了人们在城市中追逐效率最大化的诉求,“收入+舒适物”的模式在市场经济中增加了人们生活的整全性(Fullness of life);⑤[美]爱德华·格莱泽:《城市的胜利》,刘润泉译,上海:上海社会科学院出版社,2012 年,第28 页。郑姝莉提出舒适物的汇集会拓宽城市内部社会关系网,缩小人际间与各类社会权力、社会福利、社会产品的距离;⑥郑姝莉:《制度舒适物与高新技术人才竞争——基于人才吸引策略的分析》,《人文杂志》2014 年第9 期。林晓珊则将舒适物视为集体消费品,去除少量私人占有的额度外,余下绝大部分都具有较宽泛的可及性和共享性,并以无形资产或隐性储蓄的方式对市民工作、生活、休闲产生正向意义。⑦林晓珊:《集体消费与美好生活——“需要”的结构转型与城市治理》,《中国社会科学评价》2018 年第1 期。该阶段国际、国内学者在认知舒适物内蕴的维度上,进一步阐述其之于民众的真实价值。

第三阶段集中在对舒适物布局的考量。如Audretsch 和Belitski 发现在其他投资环境和获利机会大体等同时,总裁为公司选址倾向舒适物更充裕的城市。这是因为围绕舒适物建厂可以为员工带来额外的心理收益(Psychological income),即职工愿意为居住在更舒适的地方适当领取略低一筹的薪资;⑧Audretsch.D.B,Belitski.M.The Creativity Theory of Knowledge Spillover Entrepreneurship,Small Business Economics,Vol.41,No.4,2013.大卫·哈维(David Harvey)指出投入一定前期成本建造大型购物中心、交通设施、文娱场所等舒适物极其必要,它们不仅会吸纳人才高密度进场,更会重构本地宽容、开放、民主的人文气质和价值观;⑨[英]大卫·哈维:《资本的城市化》,董慧译,江苏:苏州大学出版社,2017 年,第122 页。马凌表示城市形态进化主要依托以知识资本为介质的新经济,城市舒适物数量和质量的分布,直接关系到高精尖技术和创新人才的移入;⑩马凌:《城市舒适物视角下的城市发展:一个新的研究范式和政策框架》,《山东社会科学》2015 年第2 期。李敢则判断随着消费单位及层级扩大,消费者对消费客体获取范围也在扩大,对具象物品或服务的局部性消费,会上升到对一个地方舒适物的整体性消费,因而城市领导集团须将舒适物创建与当地群众美好生活愿景紧密连接。⑪李敢:《舒适物理论视角下莫干特色小镇建设解析:一个消费社会学视角》,《城市规划》2017 年第3 期。该阶段学界对舒适物的理解来到如何通过能动计划更深层促进城市高质量晋级。

综上所述,笔者认为,城市舒适物是指在社会不同发展时期能够正向服务于当地绝大多数居民实际生活诉求的优质资源的集合,诸如更理想的薪资、更均衡的教育、更有尊严的交往、更高级的享受等。舒适物的发育程度不仅影响了一座城市的发展上限,更考验其是否能提供一个使市民多元化、高层次、宽领域消费需要“落地”的外部空间。一方面,作为集体消费物,城市舒适物本质上是一类公众福祉或隐藏资产,其系统越发达、配置越科学,外界消费环境就越优良,居民整体生活体验感也越饱满;另一方面,城市舒适物既是一种投入型资本,更是一种增殖型资本,城市管理者因地制宜加大对舒适物的改造力度,反向换回的综合效益也越可观。

二、城市性质“由产升消”:中国舒适物资本属性洗牌的基础

改革开放后国力的持续提升,使中国曾长期过度奉行的生产型制度安排日渐不合时宜,加之产品/服务向城市急遽的地理扩张,城市不再被单纯看成是生产力要素,亦被当作消费要素来重点培育,国内城市生产型向消费型的性质升级,为舒适物资本的属性洗牌预铺基础。

(一)生产型城市的历史存在及影响

生产型城市是指通过工农业制造实现物质产出,以保证区域中多数人基本生活需求被满足的城市形态,各个领域广泛的社会生产是城市稳定运行的前提。时至今日,新中国城市的生产型特性走过了两个阶段且各自寓含独特的历史要因与时代影响。

第一个阶段是计划经济时期的“低生产城市”。中华人民共和国成立伊始,工业基底羸弱和生产力低下的双重被动局面,导致民众各类生存型资源尚无法足量保障,国家只能被迫以管制方式实施一种“高积累—低消费”指令,集全体之力尽快恢复社会生产力。此政策导向是凌驾于工农产品价格差和全民消费去权的条件之上,其结果虽初步筑牢工业化体系,但却严重阻碍各种消费因素迸发。彼时特殊体制下的城市经济深陷“低产出—低收入—低消费”的三低泥淖。第二个阶段则是1978—2008 年间全球化早期的“高生产城市”。随着改革开放的实施,城市原本被耽延的社会建设步伐再度提速,人们更加渴望依靠自己创造美好生活,各项与社会生产密切相关的实践行动复归至城市发展中枢。加之,世界分工体系新塑,中国凭借在劳动密集型和投资密集型两大产业中的人工红利不断承接全球订单,大宗的国际贸易赓续增加市民经济收入。一时间,生产力水平和生产物体量得以复合升高,城市发展渐变为“高生产—低消费”范式。

应须道明的是,发展初期的低生产社会和高生产社会都会塑造出一种刚性城市消费结构,但此种“刚性”的成因稍有出入。前者的刚性消费结构一方面是受到物资紧张及人们资源调配能力有限的约束,另一方面更是个(群)体为了优先响应工业建国号召,而将私人/集体领域的消费权力双双交由国家统筹,这种低消费是来自外部条件的情境设定;后者的刚性消费结构则是人们长期遭受贫穷干扰后,虽得益于改革开放惠果初具一些经济基础,但基于风险意识和节约性消费惯习,仍默认选择涓滴式的财富储蓄,这种低消费额外牵涉了一层市民主观消费思维。但无论是何种归因,生产型城市中消费乏力的痼疾不免会妨碍舒适物效应在当地民众中萌芽。

(二)消费型城市的当代来临及作用

2008 年金融危机后,消费一词频现于公众视线:宏观层面,国家将其擢升至空前的战略高度,与投资、出口并列为拉动经济的“三驾马车”;微观层面,劳动技术革新、收入条件改观、全球商品交流等力量共同敲开了中国消费社会大门。让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)在观察20 世纪西方大众消费群像后曾述,“消费型的都市文明里一代代商品袭来,相互取代的节奏巨幅加快,日常物品的轮番‘轰炸’构成了我们今天的语言、生活、追求……整个社会似乎都依赖消费来交织共情”①莫少群:《消费型社会:历史逻辑与现实价值》,《南京社会科学》2012 年第6 期。。由之可见,消费型城市是一种以物品/服务消耗为目标取向的城市类型,消费成为社会运转的核心动力,并处于城市规划中的前置位。目前,中国北上广深等几大早发城市基本完成向消费型的性质迭变,其余相对迟发城市业已显现程度不等的消费型特征,继而从四个向度刷新城市“产—消”结构。

其一,从市场向度,消费型城市中居民对物品/服务数、质的双向期待,催生新的生产组织和劳动分工出现,企业生产导向由国家统一意志逐步回归民间大众意愿,机械化生产与大众消费的衔接成为可能,实现了消费品市场由横向地理扩张转为纵向阶层渗透。其二,从主体向度,与消费层级关系更为紧密的商业逐渐取代传统农业/制造业的主导地位,形成一批具有更强大购买力的精英和新中产阶级,保证城市内部拥有更稳定的消费人员基础。其三,从价值向度,消费型城市中由于物品/服务种类、样式、功能的外溢,市民在手头富余的情况下,愈加青睐那些能够展露经济实力和身份等级的高阶商品。城市中相继迎来一股股以炫耀、夸示、竞比等符号价值为浪潮的消费风貌。其四,从福利向度,消费型城市中朝向合理化的薪酬体系、不断完善的社会保护措施、日益均等化的公共服务分配,为降低劳动力再生产成本、加强人们消费预期、减少消费顾虑,织密了必要的社会支持网络,人们比以往放心将消费转化为美好生活需要的达成工具。总之,中国城市消费属性的加深,标志着生产型社会中低欲望、低层次、高成本的“产—消”结构会适时告别历史舞台,城市整体走向开放包容的向善之路。

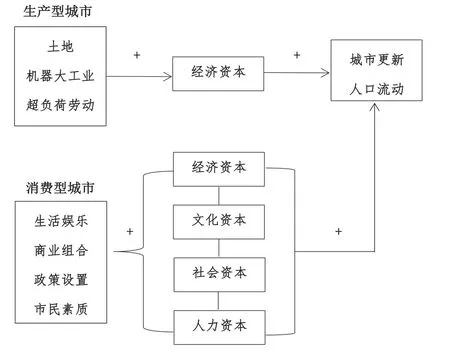

(三)多元化“消费景观”:现代城市高质量转型的应然方向

承继上文,大批工农业从城市中心接续搬离,取而代之的是科教文卫、数字金融、高精技术等新兴产业进驻。传统片面以生产为先验的理论模型,既无法完全回应城市发展中涌现的弊病,也很难再设计出前沿的城市方案。此时,亟须建构一套以消费为内核的新话语规则来进一步诠释现代城市的蜕变。以之为议题,芝加哥大学特里·克拉克(Terry Clark)教授领衔的团队首创“景观理论(Theory of Scenes)”,用于分析集服务消费、符码消费、休闲消费为一体的城市空间中的新消费现象与业态,从而揭示未来城市进步的全新动能与机理。通过实地考察纽约、巴黎、东京、上海等国际大都市,克拉克等人发现发达城市中的消费系统包括五个共性原素:人际和谐(Interpersonal harmony)、物质丰产(Material abundance)、价值多样(Value diversity)、差异化阶级(Differentiated class)和理性化秩序(Rationalized order)。它们共同以生活娱乐设施为载体,以文化实践为表现形式,重塑城市更新路径。①[美]特里·克拉克:《场景:地方品质如何塑造社会生活》,祁述裕等译,北京:社会科学文献出版社,2019 年,第158—159 页。换言之,消费型城市中硬件设施和柔性人文的自由搭配,会联袂构造出美轮美奂的体验式场景,让市民群体寓于其内进行生命历程中与生老病死有关的各项消费活动(见图1)。

图1 不同类型城市发展路径

由此可见,在城市中营建多重“消费景观”以保障人们安居乐业,是城市当代化升级的应然方向:首先,城市“消费景观”是满足个(群)体大量消费欲求的“社会实体”。消费作为一种主客体间必须孕育关系的“社会事实”,其发生频率和互动质量不仅取决于主体资本禀赋的高低,还取决于客体(外界环境)的良莠。纵览世界范围内各大早发城市内部路演沙龙的众创场所、弄潮儿喜爱的奢华商超、身心沉浸式的酒吧等时髦设置,都会将其包装成“消费天堂”的形象,为市民乐此不疲追逐的消费项目提供实在的买单之地。其次,城市“消费景观”是催化现代性社会关系的新式驱动。消费型城市仿佛一块天然磁石,能够吸引多类型人士批量集聚,进而在地方特定消费情景中以一定方式发酵出新的关系重组。这些搭造在形形色色消费场景之上的“经济人”和“社会人”等理性人际网络,会松动血缘、家族等附着在先赋因素上的“优势关系”,转而在城市中形塑出更多以重视个人表现、教育素养、卓越技能等自致因素的“公平关系”。最后,城市“消费景观”是社区善治的辅助工具。当下国内城市发展进入存量提质阶段,社区治理水准的好坏直接影响居民美好生活的落实程度。通过各类鲜活“消费景观”构筑出生动多元的社区资本,能从侧面调动群众社会生活参与性,有效缓解长久以来基层民众活动中“一滩静水”的难题。

三、理解城市舒适物属性升级的四重动力

中国各大城市性质逐步“由产入消”为舒适物的属性升级预设了客观基础,原先作为生产型资本发挥作用的舒适物系统,在经历诸多动因后又化身为消费型资本,二次助推城市全面发展。

(一)城市化进程辐射地方性消费要素“向心化”

城市化率(Urbanization rate)的大幅增长是解析近代众多城市现象绕不开的前提,中国常住人口的城镇化率从1949 年末的10.64%跃升至2021 年末的64.72%,所带来的不单是表面数字上的人口“城市向心”,更是内容上的各种发展型要素“城市向心”。客观审视,目前中国城乡二元“剪刀差”顽疾仍未消解,附属其上的城乡消费水平异质性依旧突出。城市空间中林立的大型百货、浓郁的消费氛围、完善的“生产—销售”链,使得与高质量发展相关的消费要素,会比在乡镇空间更完整地陈列于公众面前,并刺激人们主动向中心城市靠近。柯林·坎贝尔(Colin Campbell)对此表示,“经过工业和后工业社会的接力,城市不再只是物品的生产之地,而是更前卫的消费之地,商店、餐厅、运动馆等设施已经将城市造就成中心化的消费空间,这点是非中心区域的乡村难以企及的”①Colin Campbell.The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumeiism,Oxford:Blackwell,1987,pp.214-216.。这就表明,城市化进程中越来越多高级消费要素呈现的“向心化”趋势,会交错营造出多元共同体生活的时空结构,从而演进为各类舒适物资源的积聚地。

一方面,城市化会在城市内域创造多个规模庞大且相对平稳的市场圈或购买圈。它们反向扩充了城市中心这一高阶消费空间的覆盖面和影响力,使不同居民层级式的消费欲望都有了实践场所。而人们消费诉求在地理空间上向城市中心的靠拢,又会把城市变为各类高级消费要素发育和迈向成熟的场域,这也是为何文化、娱乐、休闲购物等享受型舒适物发端于城市中心,又在城市中心不断得到自我进化的原因。另一方面,消费要素越接近城市中心,自身价值越会上涨。伴随人们把城市之整体视作消费对象或扩大的消费物,也就更热衷挑选在舒适物系统发达的城市中心居住。以购房为例,通常来说房屋这一消费要素距离城市舒适物中枢系统越近,其市场总价也越高。这是因为,各种舒适物资源会将当地代表性的消费要素串联起来形成一种“地方消费主义”。这种价值观念背后映射为人们对本地某种品质化舒适物的执着偏好,并乐意为该偏好支付超额费用(高于其他地方的一系列生活成本),此时舒适物就会悄然迭进成一类改善型消费资本。

(二)“货币赋权”扩充主体消费行动承载内容

翻阅中西方现当代振兴史,尽管部分国家或地区有过短暂的经济衰退或萧条,但从时间轴上纵观,民众变得富足几乎是共性趋势。在格奥尔格·齐美尔(Georg Simmel)看来,人类经济实力的壮大会描绘出一种“货币赋权(Monetary empowerment)”景象,“确凿无疑的是,任何非货币的财物对个体所提供之帮助都局限于明确的形式和可视的界域。唯有货币,至少在财产据有和分配选择上,为个体赋予更大范围上的唯意志的权力之自由”①[德]格奥尔格·齐美尔:《货币哲学》,陈戎女等译,北京:华夏出版社,2018 年,第236 页。。可见,齐美尔相信对货币的占有,比对一般性事物的占有更易于人们履行广阔的自由能力。现今国内民间货币贮量的相对可观,加速带动人们对珍稀性舒适物(学区房、高端医疗、人性化制度等)需求的彰显。一旦某座城市可以充足供给这类特殊舒适物时,这些舒适物就会反身转变成消费资本,为所在城市收揽诸如精英人才、高新企业、人文气息等城市晋阶不可或缺的重要养料。笔者以为,主体财富充盈带来的“货币赋权”,会全面将人们围绕原始“求温饱”目标开展的消费行动,在实质内容上扩充到更高一级的“求幸福”,并从四个维度强化城市舒适物资本的消费属性:

其一,“货币赋权”扩充消费行动的经济内容。经济内容是各种固定资产、利益范畴及收入要素的汇总,也是主体消费行动内容中至为关键的子内容。当前国内城市居民敢于且乐于追求多样化的舒适物,首要原因便在于经济资本数量规模和结构效益的并驾齐驱,共同增强了人们的消费信心和潜能。其二,“货币赋权”扩充消费行动的文化内容。文化内容是指借助理想行动传递与循环而产生的精神产品总和。随着个(群)体收入提高,顺其自然地会探求更高级别的文化舒适物,用以折射本体精神层面独树一帜的文化格调。其三,“货币赋权”扩充消费行动的社会内容。社会内容是指主体拥有某种主导性社会关系后,调配这种关系来获得人际交往时各类显/隐性优势。中国传统熟人社会中某些“黄金舒适物”(优质教育、就业岗位等)能否获得,不单依靠个体的纯收入,更依靠建立在数字化货币之上有效动员社会网络关系及其人情红利。这也是缘何某群体占据“黄金舒适物”后,就等同掌握了与第三方进行利益交换时的资本话语权。其四,“货币赋权”扩充消费行动的符号内容。符号内容是指通过各种感知方式认可他者/物的存在及区分行动层次的逻辑,以向外传达主体特别的消费惯习、取向和位序。当人们综合条件足以购入大多数基础性舒适物后,就会把目光转移至将奢侈性的舒适物私人化,以炫示自己消费言行中隐含的特定符号尺度,舒适物也随即演化成某一阶层展现资本网覆盖广度的消费象征。

(三)“信息主义精神”加重资源消费技术化

科技进步与城市发展间的关系是一个绵亘久远的话题,从韦伯关于工具理性(Instrumental rationality)“铁牢笼”的思考,到近代中国的“李约瑟难题(Needham's Grand Question)”,再到邱泽奇担忧人工智能可能生成的治理“异步困境”,现代技术一直与城市中的制度架构、伦理道德、群体分布等元素紧密绑定。虽然科技介质一定程度上会制造城市运行风险,但这并不能抹杀其在塑造高质量舒适物过程中难以替代的支柱作用。如果说,大机器生产是工业化时代推动城市前进的力量,那么互联网繁荣应用衍生的“信息主义精神(Spirit of informationalism)”则是消费化时代促动城市变革的抓手。曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)断言道,“信息处理和沟通技术的变迁构成了我们正在经历的新一轮社会革命,整个社会的转变是环绕信息而组织的新技术范式所促成。信息主义精神穿越了卷入成员的心灵,深度影响其行为策略,财富生产、权力运作、城市消费皆依赖社会与个人的技术能力”②刘秀秀:《网络化时代的信息主义精神——来自互联网公益领域的经验》,《江海学刊》2019 年第6 期。。以此可鉴,信息主义精神支配下的人类活动越发依赖智能化技术,这点在对舒适物资源的消费中亦不例外。

首先,舒适物资源消费空间技术化。在计算机、通信媒体、全敞化平台为核心的新技术助动下,人们对舒适物的资源获取出现了“空间剥离”。即交易双方可远程运用即时通讯软件和线上付费工具对各类商业舒适物进行咨询、议价、转让,减少了线下物理空间中“位置疏远”对人们造成的消费阻隔。如城市区域中,饮食、鲜花、药品等舒适物就在“饿了么”“美团”等APP 辅助下轻松实现了“一键到家”。其次,舒适物资源消费时间技术化。信息主义在突破舒适物消费地域限制的同时,也淡化了时间边界上的藩篱。以城市夜间经济为例,无论是生产领域(加班、夜班)的需要,抑或消费领域(夜生活)的需要,都促使人们愈益关注某项舒适物资源能否在时间层面做到“随时召唤”。这也是“24 小时便利店”“胶囊健身房”“无人KTV”等由网络技术供应的新型舒适物服务,在越来越多城市中流行受众扩大的原因。最后,舒适物资源消费业态技术化。在城市内涵深层演变的今天,信息主义精神与实体舒适物互融后诞生的共享经济、社交电商、二手市场等众多新消费业态,会将大量舒适物带进更宽阔的“实体—虚拟”社区之中,或以购买,或以租赁,或以众筹等渠道,满足个人或家庭的消费目的。

(四)“创意性阶层”迭现呼吁消费环境更新

改革开放后,交通舒适物(高铁、飞机、汽车)和制度舒适物(户籍、学籍管理)的改善,既横向加快城乡间、市际间人口流动频率和体量,又纵向打通城市内部各阶层间的流动阻梗。个人依附于理想职业所形成的群体归属会在城市中聚集一类“创意人才(Creative talent)”。按照多伦多大学理查德·佛罗里达(Richard Florida)教授的观点,在发展较好城市的服务业阶层中会孵化出一个更高的“创意阶层”:成员是由一众受过高等教育、掌握专业技能、倚仗脑力赚钱、具备正义感与责任感的人群组成,他们是超越传统政党、阶级、种族等因素束缚,借助新兴媒介崛起的社会革新力量。①[美]理查德·佛罗里达:《创意阶层的崛起》,司徒爱勤译,北京:中信出版社,2010 年,第34 页。概言之,创意阶层脱胎于服务业阶层,但又会与服务业阶层共助城市第三产业的更新换代。笔者认为,中国大城市中本土化的“创意性阶层”分为两类:一是技艺创意群体,通过科技来推动城市硬件发展,如科研人员、工程师、建筑师等;二是思想创意群体,通过人文传授来推动城市软件发展,如作家、教师、政府智囊团等。创意阶层的涌现是一座城市走向发达和开明的标志,也正因其汇聚的是各界高端人才,他们对城市消费环境与时俱进的呼声远高于普通阶层,并从旁刺激舒适物消费属性实时升级。

一方面,创意性阶层中包含的特立独行的科学家和不落俗流的文艺家天生具有表达个性化的情愫。相比大众舒适物,他们更喜欢二次整合后能标识出独特品味、情趣、雅致的小众舒适物。正是对商品/服务特殊性的执念,倒逼城市中各种市场化资源不断重组出新颖性浓厚的舒适物供其工作、生活或消遣,以最终达到他者社会认可的极值化。另一方面,创意性阶层中包含的杰出管理者和职场白领等成员被默认赋予了精英化定位。主观上,他们具备的精益求精、勇于挑战、自我激励等领袖气质,使其有更主动改造所处城市中舒适物的意愿;客观上,他们拥有的政治、经济、文化和社会资本相较扎实,也比一般/底部阶层市民有更强的复合化能力去占有各类“排他型”舒适物(海景房、晋升指标、高价演艺票等)。从循环链角度视之,城市内先进要素的充分发展会繁衍出一批凝聚新理念、新科技、新想法的创意性阶层;反过来,这些创意成员又会结合自身偏好,利用阶层优势建设更高级的消费环境。

四、城市舒适物的未来:以“消费型资本”释放功能

伴随越来越多的舒适物资源从后台生产端来到前台消费端,其在社会交换领域的价值也愈发显著。作为未来城市发展环节中一项必不可缺的资本,舒适物的消费功能理应被全方位正视。

(一)市场功能:促动市民消费场域张力拉伸

中国历史上长期是小农经济主导的生产型社会,消费互动多依靠自我、家庭或宗族,围绕消费物市场层面的价值兑换未被列进经济活动的中心议题,仅是对自然经济的一类补充。该种自给自足的封闭模式极大压缩了个(群)体的消费边界,商品/服务的获取只能在人们周围有限的活动场域(field)内达成。皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)将场域理解为,在各种位置之间存在客观关系的一个网络(Net-work)或构型(configuration),是由复杂关系以及附着于特定位置的行动者或机构之上的决定性因素所构成。②[法]皮埃尔·布迪厄:《实践与反思》,李猛、李康译,北京:中央编译出版社,2004 年,第17—18 页。由此延伸,消费层面的场域囊括两层交互含义:它既是包含各种消费价值范式共同作用后形塑的消费关系网;又是干预消费者及其实践的外在力量,各类消费行为无法脱离其内在规定的限制。显然,生产型社会中被严格约束的场域阻碍了城市消费活力迸发,直接拉低市民日常生活中的幸福感。但经过市场化、全球化、技术化等一系列浪潮洗礼,现代化城市中雨后春笋般出现的舒适物资源,通过物质系统和文化系统间的内在链接,重新整合了“情感—行动”“身体—空间”“地方特性—整体共性”等多对消费互动关系,从“人”和“物”两个界面拉伸生产型城市内稍显僵硬的消费场域张力。

从“人”的界面来看,舒适物系统的全面性使得城市本身会成为一个综合型消费品,从而吸引大量外来人员前来消费,如旅游者、求医者、求学者、求职者等。他们脱离原住地进入新城市,一定是因为移入城市中的某些舒适物资源能够满足其某种诉求。这些外来移民的迁入看似是对某种指定性舒适物“点对点”的消费愿望,但实则只要他们在移入地生活,就会附带在交通、住房、餐饮等多个领域产生连锁性消费,无形中对其他商品/服务生成了“点对面”的消费效果。从“物”的界面来看,现在许多舒适物都被定位成一种增殖型资本,确切地说,城市管理者预先所做的基础性投资(修路、拆迁、政策修订等)是在“筑巢”,期盼将名校、名企、名人等高级舒适物资源“引凤”。随着“凤”越多,“巢”也会越优,这些“凤”在本地城市中既做到了社会增益,又开发了消费场域中多元的“物选项”。

(二)社会功能:提供阶层消费向上流动契机

每每谈及个(群)体的阶层分化,多数理论模型习惯性将经济流动、权力流动、地位流动三者间的相互关系及作用结果归纳为社会分层背后的运行机制。但伴随大量城市陆续步入消费社会,真实的生活感受告诉人们,上述三类流动似乎并不能穷尽人们对阶层分化的所有解释。正是洞察于此,马克斯·韦伯(Max Weber)在《经济与社会》中,将社会消费资源在地位群体间流动不均所造成的差别化生活风格,补充为人们阶层归属的又一成因:“消费流动会与经济、权力、地位流动一起诱发时刻性的阶层分化,阶层的持续分化并不是可以用某一种分析性概念就能简单定义”①[德]马克斯·韦伯:《经济与社会》(第1 卷),阎克文译,上海:人民出版社,2017 年,第173 页。。沿袭韦伯的理论思路和现阶段中国消费型城市的运转实际,笔者以为,舒适物资源的空间分布异质特点会催生三种形式的消费流动,就消费层面为城市中不同个(群)体的“阶层向上”施展社会功能。

第一,舒适物有助于阶层消费身份向上流动。它是指个(群)体消费了该地特有的制度属性舒适物后发生的身份定层。如进入某城市的外来户,通过占有与原住民相同的舒适物资源往往可以达成一种“阶层准入”,完成由“新居民”到“新市民”的角色转化。最常见的便是个体通过购房获得以家庭为单位的合法性市民身份(户籍),后续能以制度舒适物所赋予的官方权利在该城市中平等体面地生活。第二,舒适物有助于阶层消费趣味向上流动。它是指较低阶层成员通过消费较高阶层的文化舒适物后,将较高阶层的文化资本内化,以获得更佳的社会评价或改变生活境况的机会。譬如,乡村刻苦的寒门学子凭借高考“一朝跃龙门”,享受到大城市优渥的教育资源。这种通过后天学习触碰到更高等级文化舒适物的过程,收获了未来人生发展所必须的经济和文化资本,直接为自己争取了在社会结构中的位置。第三,舒适物有助于阶层消费空间向上流动。中国市际间舒适物系统发育程度存在客观差距,在此基础上,舒适物系统更发达的城市衍生出的广阔成长机遇、择业前景和成才环境,更能帮助人们实现人生抱负和社会价值。前往舒适物资源丰富的城市居住,是一种借助地理流动的由低到高来实现阶层跃升的方式。

(三)文化功能:重构生活空间美学艺术

纵观中西方发展处于领先身位的城市,大多途经两个阶段:第一阶段,在地貌形态适宜的区域中,土地、人力资本、经营资金等生产性舒适物使该区域工业化完整;第二阶段,向消费型城市转型过程中兴起的诸如名校、文旅街、博物馆等文化性舒适物,满足了市民对艺术情调、时尚表演、修身涵养等文化需求的自由表达。很明显,城市的全方位进阶在遵循经济逻辑之上,还遵循一重文化逻辑。近年国内城市居民生活方式的品质化提升,促使人们不仅愿意为各类舒适物的初级使用价值买单,也更愿意为承载其上的高级美学价值买单。现代都市中,文娱消费业态的盛行及新媒体技术的广泛应用,对舒适物资源的文化功能转变提出了新命题,即重构公众在日常空间中通过消费所能体验到的生活美感。

首先,置舒适物于艺术场景,增强地方文化活力。当前各类舒适物在满足人们消费欲望时,不再只是“一对一”而是“一对多”。以大型服装概念店为例,它非但是为人们提供保暖衣物或就业机会的场所,还是人们接触新锐设计理念、流行风尚导向、高雅生活气息的艺术场合。更准确地说,许多大城市中的奢侈品名店超越了传统物质经销范畴,进一步化身为某种艺术气质的载体,向外界传达出指向性鲜明的文化态度。其次,置舒适物于技术场景,亮化美学视觉体验。当代消费者趋向将视觉营造的“颜值快感”作为一种重要消费动机,并伴以视频媒介对人们消费审美重新赋权,个(群)体也愈发迷恋用自媒体平台(抖音、小红书、Vlog 等)来勾连现实与滤镜中的生活。易言之,将城市既有文化舒适物资源与各种数字技术的美学融合,可以给予舒适物新的艺术生命,以强烈视觉冲击吸睛。这也是北京798 文艺街区、成都太古里、西安大唐不夜城等地“打卡热”的原因。这些网红打卡点既盘活了所在城市的经济民生,又增添了城市的艺术魅力。最后,置舒适物于“在地”场景,传播个性化文创产品。现代性和全球化两股浪潮干预下形成的“千城一面”景象不断蔓延,各个城市独有的“在地”文化特色严重萎缩。齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)为此呼吁“以全球为架构框架,以在地为基准行动”的地方发展原则。①[英]齐格蒙特·鲍曼:《全球化:人类的后果》,郭国良译,北京:商务印书馆,2013 年,第92 页。在地化(localization)对一座城市气质的经久不衰起到有力的保护作用,世界范围中的著名城市大多格外注重打造独特的艺术名片,如浪漫之都巴黎、时尚之都米兰、音乐之都维也纳等。因此,中国各地传承“在地”艺术舒适物的同时,也应勠力创新一批标签式的文创产品,以自卫“无地方性”文化的同质侵蚀。

(四)制度功能:人才虹吸强化地区竞争力

以尊重民众世俗化意愿而制定的各项城市规划,优化了市域内居民多种切身体验。在此之上组建的各类制度舒适物(福利政策、政府服务质量、公平教育体系等)会潜移默化地产生一种“虹吸效应”,持续将其他区域中的人才批量吸纳入市,使得该地比其他地方更具发展竞争力。埃米尔·涂尔干(Émile Durkheim)曾将制度分为压制性制度(Repressive system)和恢复性制度(Restorative system)两类,前者是建立在使人痛苦之上,其实施会剥夺个体财产、自由、名誉或幸福;后者则把混乱不堪的社会关系或个体生存状态返回到正常轨道,更好地维系各生命体延续。②谢立中:《涂尔干的“道德科学”:社会学本体还是分支社会学?》,《天津社会科学》2021 年第5 期。时下,中国各大城市都在积极修正和出台恢复性色彩的制度安排,以加速从“招商引资”向“招才引智”的升级。笔者以为,制度舒适物之所以会诞生出人才“用脚投票”的效果,一方面是因为人的“理性人”属性会追求人力资本的经济效用最大化。体现在工作地上的选择就是到物质回报率更高、更公正的地方求职或创业;另一方面,人的“感性人”属性在选择定居地时,又会追逐灵活、宽松和惬意的外部消费生活环境。制度舒适物对于满足人们这两大属性有着显著的中和功能,进而强力吸收两类人才共时入场。

一是创业型人才移民。该群体是因对某座城市的生产性制度/政策的认同及偏好而迁入。他们综合权衡移入城市的各项发展指标后,认为自己或团队的经营思路、业务水平、知识素养能与计划前往城市相适配。一旦进场后,其在致力于积蓄多维资本之时,也通过辛勤劳动或创意思维,助力所在城市下好与其他横向竞争城市的“先手棋”。二是消费型人才移民。该群体是因对某座城市消费性制度/政策的认同及偏好而迁入。他们发现某一城市由开放式制度或包容式政策,营建出的消费环境能够解除众多消费羁绊,让自身消费欲望得到更好实现时,便会主动靠近。应当说明的是,两类人才移民之间相互转化的界限是打通的,创业型人才经过一段时间积累足量资源后,其重点需求和创造性会转移到消费领域,意图成为消费精英在当地享受生活;而消费型人才通过所携带的外生资源也会倒逼迁入城市消费产物、业态、设置等推陈出新,无形中变为其他类型舒适物在该城市中生根发芽的开拓者。

五、余论:舒适物潜生的消费“正义排斥”

厘清舒适物资源在促进城市高质量发展过程中的正外部性功能后,也应辩证看到舒适物的地理配置与消费正义之间潜存两个方面的“隐性排斥”,即主体排斥(舒适物给谁用)和空间排斥(舒适物建在哪里)。

首先,主体排斥是指长期掌握了物质资产、晋升机会、信息资本等发展性要素的权威阶层,在市场化机制下潜在拥有更强的资源支配能力,从而易于实现对舒适物最大化的排他摄取。原先共享化、免费(低价)化、惠民化的集体舒适物资源(自然风景、医疗、教育等)一旦散发出稀缺特质后,就极易被少量优势群体借助伪市场运作,变成专属制或会员制的圈层资源。这种“身份连带”对消费正义最突出的伤害之处是,人为在公共舒适物资源中划分出消费区隔,造成消费资源的主体分割不均。其次,空间排斥在中国最典型的案例就是住房消费。一边是开发商联同中介公司依靠投机和炒作行为,将起初相较均值化的城市空间“货币价差化”,诱导不同消费水平的人都去抢占黄金地段的住宅;另一边,土地开发使大部分社会财富接连流向少部分集团手中,而普通民众却背上了高昂房贷包袱。针对这种非常规手段异化出的空间非正义现象,亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)严厉批判道:“住房消费使空间正义的社会定位剧烈变化,它不但成为财产剥夺的渠道与手段,更成为‘贫困—富裕’状况的间隔过程,都市消费生活也分离出资源‘攫取者’和‘紧张者’两大角色”①王志刚:《差异的正义:社会主义城市空间生产的价值诉求》,《思想战线》2012 年第4 期。。既然大众舒适物只有让多数人享用才契合公平原则,那么各大城市管理者应进一步考虑两点做法:一是,尽量避免舒适物过度集中在某一固化群体之中,而导致与其他个(群)体的疏隔与对峙;另一方面,加强舒适物的地理“多核心”布局,勿将优质资源过度落位于某一核心区块,而导致生活在相对边缘区块的民众物理距离过远。是以,十分有必要全面研究作为“消费型资本”的城市舒适物在引导中国社会均衡发展中所发挥的功能。既要强调城市舒适物资源的系统耦合建设,也须多关注如何将与民生息息相关的舒适物资源做到以人为本的公正配置。