以植物和动物营造的诗意空间

——路也诗集《天空下》艺术特色研究

米建军

(保定学院,河北 保定 071000)

当代优秀女诗人路也最近几年创作颇丰,除了在各大文学刊物上发表诗作,还相继出版诗集《地球的芳心》《山中信札》《从今往后》《大雪封门》等等,今年又凭借诗集《天空下》获得了鲁迅文学奖。自20世纪90年代至今的创作历程中,路也以极具个性的诗歌语言和意象营造出独具魅力的诗意空间,从中我们可以感受到诗人一以贯之且逐渐成熟的艺术风格。

诗学界近年来对路也诗歌的研究不少,耿建华、宋颖认为,路也的诗歌创作在20世纪末已经进入了成熟期,经历了一些生活的变故之后,给她创作上带来了爱的涅槃与飞升,她的视野也从较为集中于抒写爱情,转向了更广阔的世间万物和人生的悲欢离合、生老病死[1]。林喜杰认为,《江心洲》表现了一个爱情中的女人细腻的文化经验纹理,证明生活存在过,并且有意义。这是日常经验的灵性书写,在关注个体生命意义之下,在平凡而诗意的生活经验中,体现出诗歌艺术的真诚。而《汉英之间》是从一个异域文化时空回望自己,带着中国文化的铿锵声韵,通过诗人绵密、细腻、充满质感的文字处理,让我们深切感受到诗歌真的能够成为人的心灵港湾和庇护所[2]。张清华认为,路也对经验世界的痴迷和她这方面天才的敏感与表达力让人惊奇,路也既沉迷于经验世界,同时又拒绝类型化表达。路也能够有效地将个人经验与女性的智性、冷调的叙事场景与热态的情感意绪、狭小的个体生命感受与相对边缘化了的文化经验结合起来[3]。王洪岳从人文与地理的遭遇,自然、物象和爱情,身体的维度与饮食审美,存在的隐秘和语言的澄明等几个方面对路也的诗歌美学进行了探究[4]。张立群认为,20世纪90年代的路也是以清纯和青春的气息展现于诗坛的,并最终以年龄与阅历上的成熟、哲理化的思考以及自己所持有的写作理念为读者所认可。路也始终坚持以自己的感受与内心的感动进行创作,诗歌也向诗人敞开了包容的胸怀,于是,具有多重含义的“在突破中敞开”也就应运而生[5]。丛新强认为,路也的诗歌显现出浪漫化精神的本质。即便是那些无比沉重的关乎个人命运的话题和触及普遍人性的问题,也被诗人处理得很有诗意而具备安慰人心的力量[6]。亚思明认为,路也诗中大量存在的自然元素,不仅暗含象征和隐喻,且具有形而上的意义,蕴含着超验主义的哲学内涵。路也的自然诗学正是以书写自然为媒介,在观察和思考中探寻智慧的话语,将地理漫游变成语言探险,其中呈现的语言意识和创作反思也反映出作者本人的语言本体主义的价值取向[7]。以上这些研究涵盖路也的早期创作到近期作品,角度各异,挖掘深入,观点独到精辟,高度概括出了路也诗歌创作的艺术特色和美学追求。整体来看,研究者们或是对路也的具体作品进行从词到句的细致分析,或是对她的创作进行阶段性的梳理总结,但较少有人就她的某一本诗集进行集中研究,所以笔者拟以获奖诗集《天空下》为路径,进入路也的诗歌世界。

一、《天空下》的深意——天空之下万物生生不息

翻阅这本诗集,进入视野的意象异常丰富,它们不是城市中没有温度的物品,不是物质生活中被过分重视的某一个,而是众多的植物和动物,是与我们人类共生于天空之下的万物。而且它们不是长于温室之中的所谓名贵花草或宠物,不是被冠以稀有的少数,它们就是与你我一样沐浴着阳光和风雨的普通生命。这让我们一下子洞悉了路也这本诗集名为《天空下》的深意。更为重要的是,现身于路也诗歌中的植物和动物,没有冗长的铺垫,没有隆重的仪式,就是那么自然而然地化身文字,毫无违和感地走进诗句,反而显得日常而亲切。这也正符合路也的诗观,她曾说过“我拿诗当作日记来写”[8],可见她就是要把诗写得日常,就是要从每天的生活中发现和提炼最质朴却也最灵动的诗意,而植物和动物们也因此成为了她诗歌中的角色,它们与诗人有的是熟络的邻里,有的是相知老友,也有的只是萍水相逢或一面之交,但不管怎样,是它们让诗人的“天空下”丰满而生动,色彩斑斓而生机盎然。

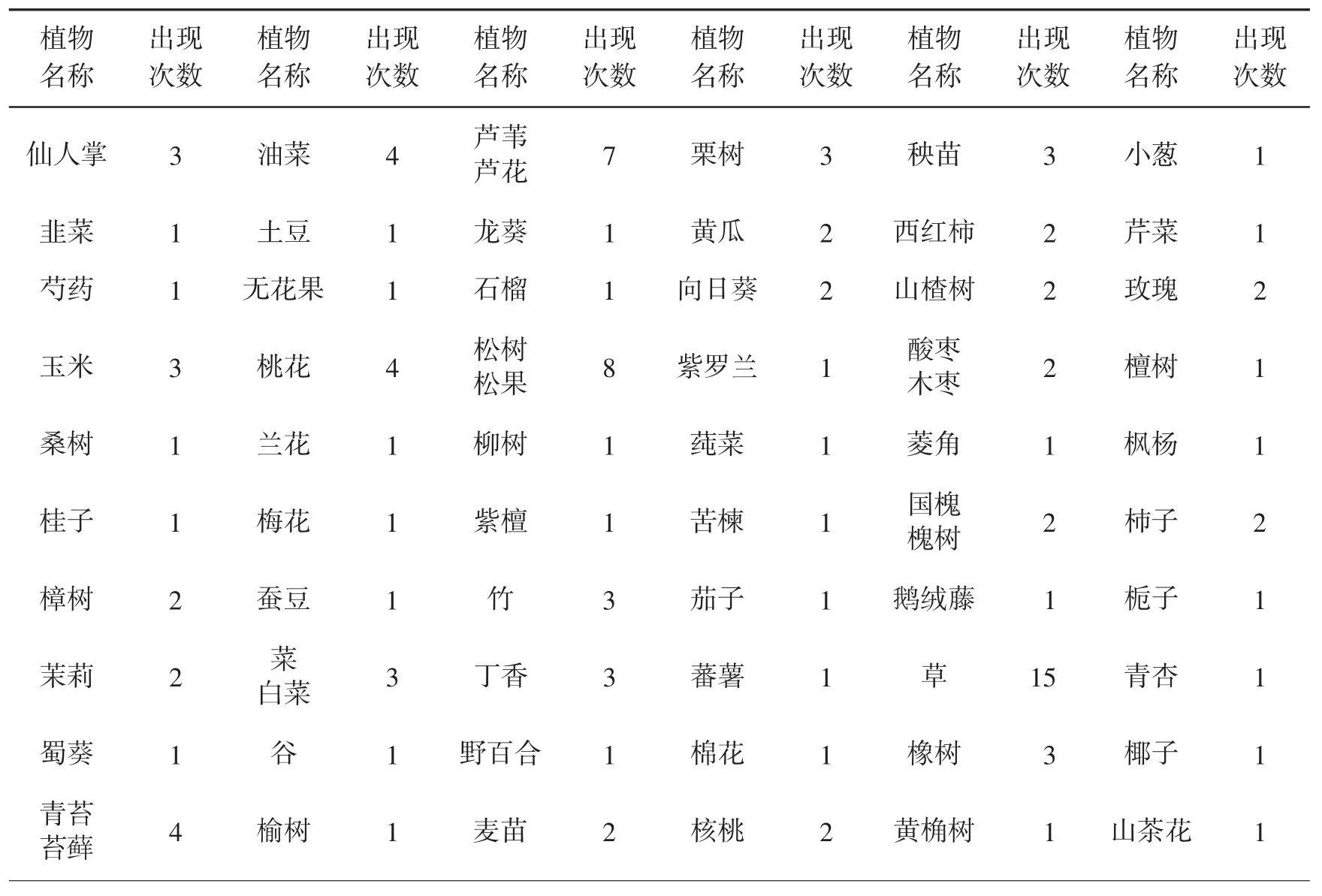

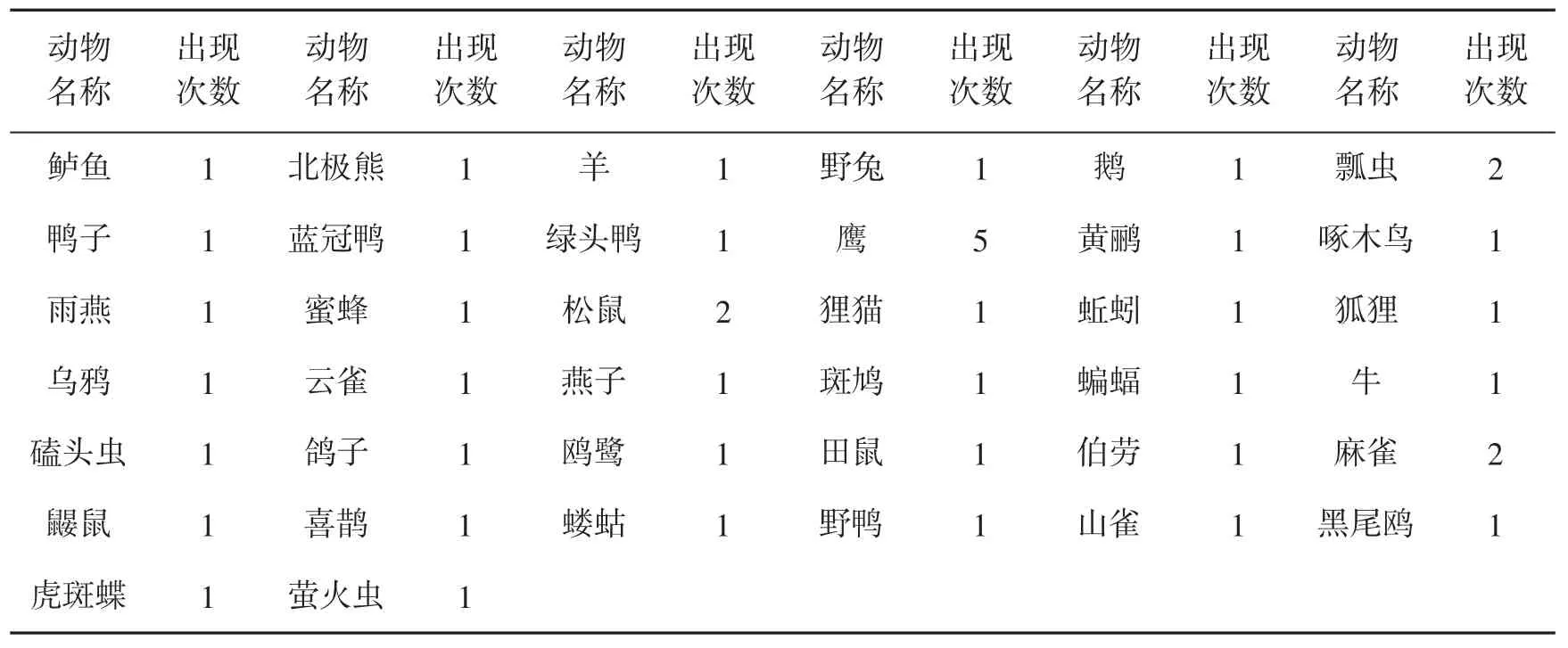

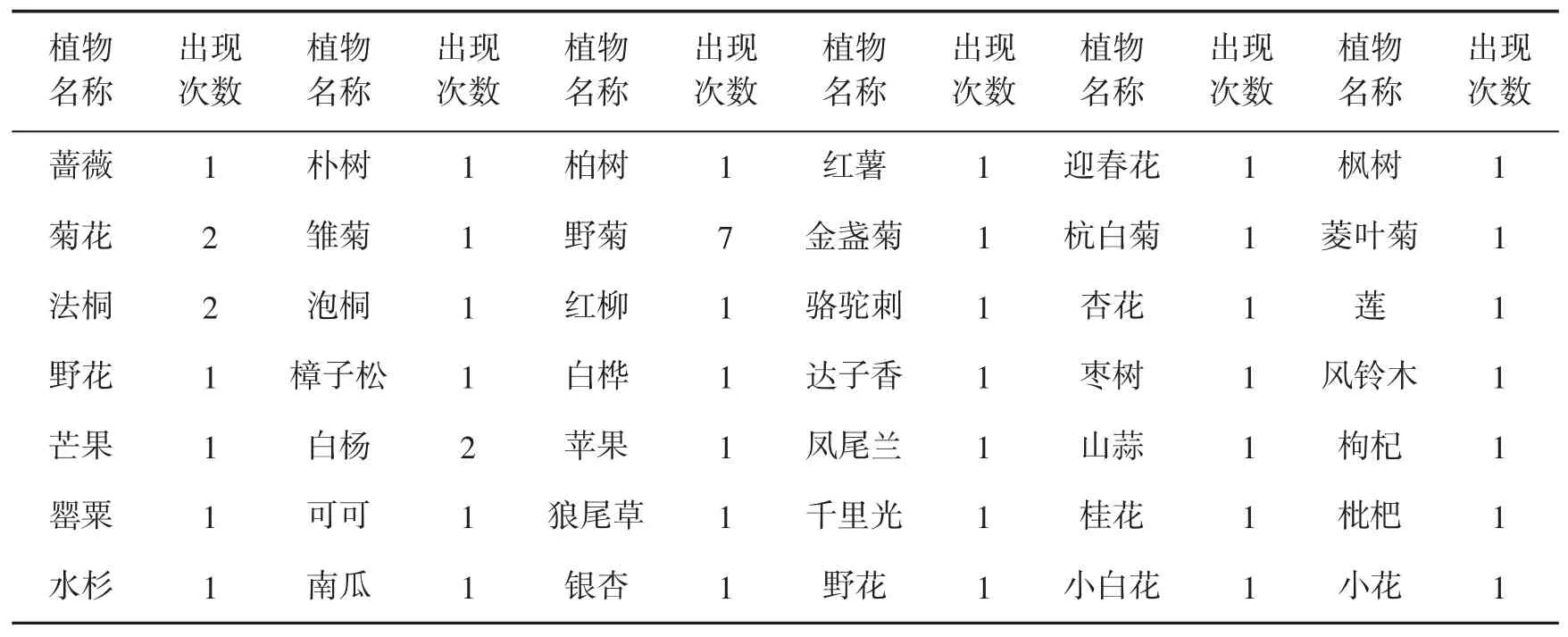

植物和动物在《天空下》中出现的频次非常高,这也证实了路也亲近自然的个性和诗风。据笔者粗略统计,路也在《天空下》中共写了超过100种植物,出现了170余次;同时还写了38种动物,出现了45次。《天空下》中出现的植物和动物详见表1、表2。

表1 《天空下》中出现的植物

表2 《天空下》中出现的动物

续表

这些植物和动物有时在诗句中密集出现(“你的自由/在小葱和韭菜之间//你的热情/使土豆蠢蠢欲动//你告诉我西边那一片,叫龙葵”[9]16),有时开篇便映入眼帘(“从这里,看到大山孤寂的脊背/一只雨燕竭力飞越之后/再也无力飞回”[9]57),有时又是适时登场(“大地正露出倦怠的面容/抬头望向山冈,望见秋天的栗树林”[9]12),有时又是经过了一番期待后才现身(“我走出房门,越走越远/只是想看看那油菜花”[9]6)。在植物中,“草”和“松”单独出现的次数排在前两位,而“菊”则是以菊花、雏菊、野菊、金盏菊、杭白菊、菱叶菊的家族形式组团出现的,可以看出诗人对它们的偏爱。尤其“野菊”这种俗常又孤寂的美丽之物在她的诗中现身7次,以至于令笔者不禁想到李商隐的七言律诗《野菊》,路也会不会也从中获取了灵感和爱意,让一朵朵野菊在诗歌中从未缺席地绽放。路也在一次访谈中也曾说过,她一直喜欢植物,甚至认为植物是女性的。她还说过:“我有植物情结,每次出行,无论远近,都像是去拜谒植物的。那些教我认识了某种植物的人,总是让我记住,并心存感谢。”[10]而在动物中,大到北极熊,小到萤火虫,都能得到诗人的关注。比较而言,诗人似乎更喜欢有羽毛的生灵,它们得以在路也的诗集中自由地飞翔和聚会。诗集中出现了5次的“鹰”应该是路也的最爱,这或许能为她喜欢蓝天、热衷旅行找到缘由吧。

列出诗集中众多的植物和动物,绝不是要替路也在纸面上建一座植物馆或动物园,因为诗人从来没有将植物和动物囿于一园的贪婪想法,她笔下的它们是完全自由的,是与我们人类相伴共生的。可以说,这既是她的生活也是她的理想。让人惊诧的是,如此多的植物和动物以意象的身份现身诗歌,作为读者的我们,既没有感官体验上的庞杂无序,也没有出现审美疲劳,只能钦佩路也诗歌创作的能力。

二、植物和动物——田园生活的理想图景

没有人不向往荷尔德林所说的“诗意地栖居”。我们每个人都在城市或乡村栖居着,在实现了物质生活的保障之后,诗意是我们对精神生活的追求。但是因为生活境况和价值观的差异,每个人对诗意的理解又不同,对诗意生活的追求与创造也必然大相径庭。路也一直没有停下对诗意生活追寻的脚步,在她内心深处一直都有一幅关于田园生活的理想图景。她在《木梳》中这样写道:“我常常想就这样回到古代,进入水墨山水/过一种名叫沁园春或如梦令的幸福生活。”[9]76在笔者看来,诗人描述的古代不是时间上的而是精神上的,是水墨画里的恬淡、舒缓与静美,而她以“沁园春”和“如梦令”的词牌名命名的生活,只是想象一下就足以令人心旷神怡。但路也诗一般的田园生活中并非只有这样想象中的美,她向往的生活其实是很俗常的,是有烟火气的,是很落地的,是让我们能确切感受到的。

秧苗开始把腰枝来摇曳

将叶片当成旗帜

并与春天相互理解(《灌溉》)[9]14

路也对庄稼和蔬菜的书写从来不吝笔墨。路也的目光落在秧苗身上,这大片的彼此之间同质的处于幼年的庄稼,在她看来是田园生活里最不能少的,它们用竿和叶代替诗人表达对春天的理解,有着与诗人相似的情感与思想。而此时的田园也不只是用来观望和欣赏的,那里正有人进行着劳作。在路也的诗句中虽然只写了秧苗,但她引着我们不禁想要去见见那些与庄稼息息相关的人。从庄稼地收回目光后,路也又开始打量进入视野的菜园:

黄瓜和西红柿的秧子得攒足力气

沿着制定的藤架路线登攀

哦,还忘了栽种芹菜

它有略微苦涩的神经,使人思茫然(《园子》)[9]16

同样是春天,同样是些菜秧子,同样都是生活中有着最普通身份的黄瓜、西红柿和芹菜,但它们与诗人离得如此之近,它们的存在就是诗人向往的生活,甚至它们的积攒力气、沿着既定路线攀登还有一根根苦涩的神经,都与诗人有着相似的状态,或许正是生活养成了诗人与植物们同样的情感和性格。

诗人对植物和动物们的希望没有被辜负,当夏天来临,一切都生机勃发:

夏天无比盛大

草木用各类方言在漫谈

一枚黄瓜叶子挡住了

两粒西红柿的仕途

茄子在翻起的领口后面,在斗笠下

憋紫了励志的脸

阳光爱瓢虫,瓢虫爱鹅绒藤

蚯蚓在把地球整改

被花粉蒙了心的蜜蜂

正从一朵栀子飞向一朵茉莉(《落地窗》)[9]35

这是一场盛大的聚会,此刻的生活中不仅有植物,还加入了瓢虫、蚯蚓和蜜蜂等动物。经过了春天的生长,夏日已经“成年”的它们性格更加丰满,这也是路也诗意生活的需要,因为在她看来,诗意是简约的,但并非枯燥和荒芜,是一定要有内容和厚度的。路也诗中的植物和动物都不是孤独的个体,它们彼此之间在用各种方式交流和交往,表达着一份友好。这正是诗人的向往,虽然在她的这本诗集中,她很少直接提及与某个人的交流,但交流并非不存在,而是在以这种方式为我们呈现:诗意的田园中,不仅人与人之间可以交流,就连植物和动物之间也同样可以友好交往,一切生命都有追求和创造美好生活的权利和能力。

桃花在山坡,在水边,在茫然的风中

把一朵一朵的脸仰起来

看见天那么蓝(《桃花》)[9]21

除了庄稼和蔬菜,路也在诗中必然要写到花,这是诗意生活中的必需品。她几次写到“桃花”,用“桃花”来装点山坡、田野和河畔,装点春天。“桃花”自然是以集体出现的,但它们也不是在春天无序铺陈,它们也被诗人赋予性格,即便在风的茫然里,它们也能引着我们仰望,去望见蓝天。这是诗人在直接地描述天空下的场景,此时的“桃花”不是蓝天的背景,而是有能力让蓝天成为自己的背景。诗人借用“桃花”在说,天空下的生灵都是一样的,处于各自的环境,面对随时会来的风雨,关键的是在可能发生的茫然、困顿、艰难中,还要能做到把“脸仰起来”。

笑声朗朗,面朝黄土背朝天地种玫瑰

日出而作日落而息地种玫瑰

在田埂上写十四行(《种玫瑰的人》)[9]19

路也的诗集中也出现了玫瑰,但她自然不会再去世俗地生发玫瑰表达爱的含义,她写的是种玫瑰的人,带着我们去关注玫瑰的出处。这一下子隐去了玫瑰被强加的光环,而是重新归于路也的田园,与她笔下的黄瓜、西红柿并无二致,也需要一个人为此面朝黄土背朝天、日出而作日落而息,也需要天空下的风调雨顺。只不过对于路也来说,这份劳作还有另外的更深的意味——那是在写诗,不是在纸笺上,而是在田埂上。这一下子让我们对路也心生敬意,因为她有能力发现田埂上的诗,所以她才能用植物和动物装点她的诗意田园。

当代诗人中书写田园生活的不在少数,在笔者看来这种书写可分为两类,一类是倾尽全力的,虽然强烈地彰显了对生活的炙热情感和不懈追求,但难免有用力过猛之嫌;一类是点到为止的,尽管能从文字中体现出生活的气息和美的韵律,但有时却让人怀疑写作者的真诚。路也的诗意田园既非轻描淡写的失真,也非苦大仇深的嫌重,她书写的力道刚刚好。她的力道正是用植物和动物来传递的,这看似巧妙的笔法,其实简单到:让花有绽放的力量,让藤有攀爬的力量,让兽有奔跑的力量,让鸟有飞翔的力量……不过是写作最质朴的法则。

三、植物和动物——心向远方的力量之源

路也心里装着诗和远方,这才让她有耐力曾维系了一份异地的爱情,才让她能够跨越大洋到异国他乡旅行和访学,才让她动不动就可以拔起脚奔赴陌生的旅途。路也的诗不是诞生于狭小的书斋,而是诞生于更广阔的天空之下,是在与万物的相遇相识相知中萌芽并生长起来的。路也写出的植物和动物都是她见到遇到的,都是某个场域的主人和标志,它们在路也的旅途中给予她的是熟悉或陌生的亲近以及再次出发的力量。也正是因为这一点,路也的诗歌视野是开阔的,她的美学追求是宏大而深远的。

鹰把自己当英雄,飞至天空的脚后跟

全力以赴地奔向空荡和虚无

大朵大朵的白云,具有云的本色

走走停停,飘浮在天堂的大门口(《辽阔》)[9]3

《辽阔》是《天空下》中的第一首诗,或许正体现着诗人成书时的匠心。天空下是辽阔的,天空下的生活是辽阔的,天空下的诗意同样也是辽阔的,所以就让这首《辽阔》作为一个起点,去抵达艺术的远方吧。路也使用了“鹰”的意象,来象征自由与英雄,并且通过“鹰”与天空取得联系。诗人向往远方,更希望到达远方的方式除了车船和脚步,最好通过天空,这也正是路也对“鹰”以及其他有羽毛的生灵更加珍视的原因。不仅如此,诗人还在这本诗集中十几次写到“飞机”,有时是自己乘坐在飞机上,有时是仰望着一架从天空滑过的飞机浮想联翩,比如在《天空的记忆》中写,“诗人都倚着舷窗,都没有行李/拿词语换取了机票/与星辰有默契/在天空之路,以云彩作里程碑”[9]9;在《那飞机上的人》中写,“那飞机上的人,正越洋飞行/穿过气流、云朵、霞光、暮色和时差/把旅程一千公里一千公里地汉译英”[9]83。更进一步想,诗人虽然在写天空下的生活,但她心里的远方除了水平距离的未必不包括垂直距离的,所以“鹰”和“飞机”自然是她钟情的意象。

我出了房门,朝远处走去

想看看油菜花开了没有

那养蜂人是不是

已经出发(《我走出房门》)[9]5

除了通过交通工具远行,近距离的旅程只需要迈开脚步。这样的旅程目的有时非常简单,只为了确认一下油菜花的花期是否已然到来,以及养蜂人是否已经在赶赴花期。诗人的目标只是一片绽放的油菜花,但这难道还不够吗?更多时候,我们的行程由利益牵引,到某个城市谈一个项目,到某个省份签一个合同,但诗人就是纯粹地热爱出行,她的目标甚至与蜜蜂是一样的,去往一片花海体味清香与诗意。

涨潮了,海水漫过沙滩

和三棵椰子树

抵达书店的自动感应门(《海边书店》)[9]53

诗人离不开书,书店对她是最具吸引力的。即便身在异乡的时候,诗人也会成为书店的常客,路也在诗文中几次写到逛书店时的经历。《海边书店》无疑是一个特殊的存在,在这家书店里不仅时常走进诗人和其他顾客,甚至连海水也会到达书店门前。而三棵高大的椰子树对诗人来说是陌生的,却也是一个标志,它们在沙滩和书店之间,一边是海的辽阔,一边是书里的辽阔,只有它们替两边的辽阔撑着天空。笔者猜想诗人在走进书店之前,是不是会在椰子树下驻足,以它们为参照,仰望异乡的天空。

在奔向远方的旅程中,诗人也会有对远方这个概念无奈和茫然的时候。一次次的出发和归来,也就意味着一次次的告别和分离。有时诗人感觉自己就像《秋天的栗树林》中那阵“吹过栗树林的头顶”的风一样,随着“一只黑翅鸢趁机急速滑翔/当吹到尽头,变成一声徒劳的叹惋/风里有离别,有遥远,有永逝和遗忘”[9]12。诗人已经怀揣着诗心到过无数的远方,只是远方有尽头又没有尽头,而且人生不能永远在路上。所以,到过看过也就意味着即将逝去和遗忘,诗人用以抗拒的办法只有一个,不停地走,不停地写,用诗歌来铭记,用诗歌来镌刻。

诗人在旅途之中,自己的全身都是放松的,所有感官都是开放和通畅的,一切信息都能被诗人轻松捕捉到,正如她在《送路路去北碚》《暮色》和《雨后,在山顶》中分别写的,“黄桷树在墙上撑着伞/树下传来歌声,歌里有一朵山茶花”[9]62,“天微蓝,树枝成为黑色剪影/一小簇野菊,几乎看不清了,仍坚持把涩涩清香/带给鼻孔和心”[9]58,“朴树被雨水压弯了自我/柏树清香里略带庄严”[9]66,景色进入眼帘的同时,声音飞进了耳洞,清香也飘进了鼻孔。这些信息的来源无疑还是植物和动物,诗人笔下的诗句更像是田野调查后起草的一份报告,记录得详细且准确,即便那时的天色已然暗淡,那缕清香已然细微,那段歌声已然模糊,都被诗人收入诗稿,实现保值的储存。

当然,我们不能狭隘地认为,诗人只是一味地记录。诗人实际上在完成对生活的超越——诗人热爱日常的诗意田园,但这并不代表她完全满足于此。路也一次次地出行,并以在旅途中遇到的植物和动物为收获,不断拓展自己的诗歌“领地”和“版图”。只不过路也不曾霸道地“跑马占地”,更没有成为哪块土地上王者的贪念,她想拓展的仅是她所创造和驾驭的诗意。正因此,就算面对着远方的植物和动物,她依然会因同在“天空下”而表达“不期而遇”的亲切、“入乡随俗”的和谐。

四、植物和动物——时间流逝的反复提醒

诗人对时间分外敏感,所以孔子说,逝者如斯夫,不舍昼夜;李白写“逝川与流光,飘忽不相待”;拜伦说,没有方法能使时钟为我敲已过去了的钟点;伊夫·博纳富瓦写,“她通过寂静战胜时间”。而路也更是如此,她对时间的敏感超乎寻常。在这本诗集中,仅“时间”“时光”“岁月”“钟表”等词就出现了50余次,足够完成诗人对自己直截了当又翻来覆去的提醒。不过仅有这些显然诗人认为还远远不够,还不能充分表达她对时间流逝的紧迫感和沧桑感,于是一次次在诗中找到时间的代言者,让它们“发声”。她在《在哪里》中,用“一只落在地上的松果/念天地之悠悠”[9]22表达,与天地的苍茫无限相比,不要说一年一落的松果,就算人的生命都是卑微而渺小的。那只小小的松果,在她手里有了时间的分量。

红叶大都被吹落

几颗柿子在光秃枝头孤悬

玉米金黄,晾晒在石坡,几乎被阳光引爆(《峪谷》)[9]24

秋天是最容易让诗人感念时光过往的。路也看到的秋天既萧瑟又艳丽,红叶虽然已经离开了枝头,但柿子还在坚韧地孤悬,还有在坡上晾晒着的玉米,诗人用来对抗萧瑟的是火红和金黄的色彩,以及色彩中蕴藏的可以被引爆的力量。通过这样的表达,我们能感到路也是情绪调控的高手,情绪不易受表象的影响,同时还传递出表象背后的内容。被路也用来做时间标志的,都是如松果、叶子、柿子、玉米等寻常之物,但正是这些寻常之物伴随我们经历寒来暑往,共同组成了生活的常态。路也关注时间的视角也可以自如收放,在《风声》中,她先写“溪水不懂道观的严谨/老樟树下,未完的棋局里有几百年风云”[9]33,无论是代表时间的溪流,还是樟树的沧桑和棋盘上的风云百年,都先入为主地带我们体味时光的漫长,以及漫长之中的平静与风云变幻,让我们站在了时间之外。而她接着又写“石板路的尽头/一片蚕豆田,没了蚕豆,只剩秧苗/竹林旁的木板屋老掉了两颗门牙”[9]33-34,一下子跳出了沧桑,回到了我们身处的此刻。虽然时间也在流逝,蚕豆没有了,木板屋残破了,但她用“两颗门牙”的生动,瞬间挽回了我们对时光匆匆而过萌生的忧伤。

在几首诗里,路也都写到了时光中的野菊。在《寄自峡谷的信》中诗人写,“峡谷有很多方式拼写出秋天/小野菊堵在峡口,等着被寒风撕碎”[9]43,峡谷里的秋天是丰富的,很多生命都可以成为拼写秋天的元素,按说不需要小小的野菊出场,但它们却心甘情愿地冲锋陷阵,哪怕在时光中身形破碎。而在《永别》中,诗人让野菊进行了角色转换,“也许我会去你的墓前/献上一束顺手采来的野菊/遮住墓碑,就像遮住你病瘦的脸庞”[9]48,用来表达对“你”的生命的纪念,野菊于是瞬间增加了分量。同样是野菊,在路也的诗中代言着不同长度的时间,既可以是四季的更替,也可以是生命的轮回。

信号塔耸立山巅,没给自己留后路

它只拥有一条通往上苍的虚空之路

那条路在时间之外,那条路两旁栽满了小白花(《信号塔》)[9]89

笔者认为《信号塔》是这本诗集中最好的作品之一。路也在诗中借处于山巅的信号塔对生活和时间进行了深层思考。只有一往无前不留后路的前行,才可以达到人生之巅。但抵达巅峰之后的路呢,是虚空的吗?是处于时间之外吗?当然不是,因为“那条路两旁栽满了小白花”,本不起眼的小白花证明了道路的真实和时间的真实,证明了现在和未来的真实。与信号塔这样的钢铁巨兽相比,小白花好像更为强大,尤其是当它被摆在时间面前的时候。这也正是路也的高明之处,那些被她从日常生活请到诗歌中来的植物和动物,都蕴含着平凡却又不凡的力量。

路也在经历了人生的悲欢离合之后,对时间的认识更加清晰而深刻,所以她对时间的敏感与焦虑,不会表现为加力的描述和夸张的抒情,几乎都是冷静而智性的表达。在《陪母亲重游西湖》中,她写“那时父亲还在,指点江山”[9]67,已经完全从父亲意外离世的悲伤中解脱出来,更多的是对父亲音容笑貌的回忆,仅仅“指点江山”四个字,便让父亲的形象跃然纸上。在《永别》中,她写“在你弥留之际,我就不去探望了”[9]48,是因为“你不喜欢人来人往”、“我”又“无力回天”[9]48,明确透露出路也的生死观。在《杜甫之死》[9]95中,路也没有抒发更多的感慨,只是在一千多年后回望了一代诗圣生命的终结,将占用这生命最后时间的“安置家人”“回望和思念”“饥饿和疾病”“疼痛着写绝命诗”一一列出——在伟大诗人的生命里,无论哪段时间都溢满了思想和爱。

综上所述,路也诗集《天空下》中拥有大量的植物和动物,这是源自日常生活的俯拾皆是的朴质意象,却因其自然、亲切而使诗歌意蕴灵动、悠长,同时也揭示了“天空下”的深意。路也通过对植物和动物的书写,描绘出田园生活的理想图景,寻找到心向远方的力量之源,完成了对时间流逝的反复提醒。在钦佩路也运用植物和动物意象之妙的同时,笔者也发现,诗集中因意象众多,让读者难以忘怀的意象似乎不多,意象缺失了典型性,这应该是遗憾之处。但这也恰恰证明,路也书写的植物和动物意象,既是以个体更是以群体出现的,它们平等、幸福地生活在“天空下”。如果探寻路也运用植物和动物意象的艺术之源,或许能从她的《木梳》中找到答案:“在那里,我要你给我起个小名/依照那些遍种的植物来称呼我:/梅花、桂子、茉莉、枫杨或者菱角都行/她们是我的姐妹,前世的乡愁。”[9]76