网格化管理视角下大学生体质健康的治理模式

李小进

(湖北文理学院 体育学院,湖北 襄阳 441053)

青少年体质健康问题,一直是国家、社会、学校、家庭关注的焦点问题。 《中长期青年发展规划(2016—2025)》指出“促进青年更好成长、更快发展,是国家的基础性、战略性工程”。 自1999 年 《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》到2016 年《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》, 再到2020 年中共中央国务院印发的 《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》,学校体育在促进青少年全面发展中的作用与重视程度得到了逐步提升。 面向世界百年未遇之大变局与建设社会主义现代化国家的新发展阶段, 以大数据驱动下的精准管理理论为依据,创新大学生体质健康促进的实现路径,为相关理论与实践研究提供参考。

1 网格化管理概述

1.1 网格化管理的源起

“网格”(grid),源于信息网络技术领域的专用术语“电力网格”(power grid)。 20 世纪 90 年代,“网格”概念开始应用于计算机领域,产生了一种构筑互联网的新兴技术,其目的是促进协同合作与资源共享。 随着网络技术的发展,“网格”概念又渗透到管理、机械工程、物理等多个学科领域,并衍生了虚拟网格[1]、网格化管理[2]、计算网格[3]等概念。 城市网格化管理是我国21 世纪以来兴起的一种基层治理模式,是数字化技术在城市管理应用领域的重大突破。2003 年,北京东城区开始探索依托数字技术的城市管理新模式, 在深入调研的基础上提出并开始实施城市网格化管理[4]。 2005 年、2006 年、2007 年,中华人民共和国住房和城乡建设部先后3 次确定了包含深圳、杭州、成都、重庆高新区、天津河西区等在内的50 个数字化城市(区)网格化管理试点城市。 在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”和党的十九大报告“打造共建共治共享的社会治理格局”“加强社区治理体系建设”的社会背景下,社区实施网格化管理的热潮在全国范围内兴起。 它是新时代信息技术发展与国家治理机制创新、体制变革、制度调整相契合的产物,为实现国家力量下沉到基层社会提供了新的方案[5]。

1.2 网格化管理的内涵与特征

网格化管理是指“运用数字化、信息化手段,以街道、社区、网格为区域范围,以城市部件、事件为管理内容,以处置单位为责任人,通过城市网格化管理信息平台,实现市区联动、资源共享的一种城市管理新模式”[6]。在现代城市管理中,网格化管理模式具有以下6 个方面的特征:1)整合管理资源;2)管理过程规范、精准、高效;3)全方位、立体化的管理布局;4)事前预警性管理;5) 依托高科技手段与现代控制理论的一种现代化长效管理机制;6)有利于实现政府与市民的快速互动[7]。

1.3 网格化管理的应用现状

当前, 网格化管理已在我国社会各个领域广泛应用。 如金 融 风 险 管 理[8]、企 业 工 程 档 案 管 理[9]、消 防 管 理[10]、灾 后 应急 物 流[11]与 应 急 防 控[12]、宗 教 事 务 管 理[13]、 农 产 品 质 量 安 全管理[14]等。 除此之外,网格化管理在学校也有广泛应用,如应用于学校实验室安全管理[15]、学校德育工作管理[16]、学生服务管理[17]、学校危机事件处置管理[18]、学生思想政治教育[19]、职业学校教育资源整合[20]、学校党建[21]与共青团工作管理[22]等方面。 由此可见,网格化管理作为一种创新型的现代化管理模式,已逐渐成为各领域实施管理制度改革的突破口之一。

2 网格化管理视角下学生体质健康治理的基本逻辑

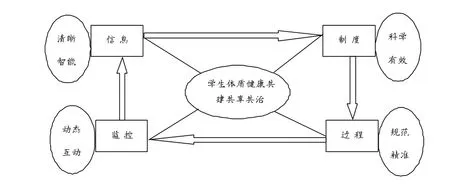

传统的学生体质健康管理, 是以行政管理者或体育教育者的直觉与经验为基础展开, 属于散漫式、 粗放式的管理模式,且在应对管理过程中出现的各类问题时,会产生责任划分不明、问题处理效率低下、反馈与监督机制缺乏等现象,制约了管理的效能[23]。 网格化管理视角下学生体质健康治理是以清晰、智能的信息管理平台为基础,以科学、有效的制度体系和动态监督、互动反馈的监控机制为保障,对学生体质监控实施规范化、精准化的治理,最终实现以学生体质健康资源共建共享共治为核心、 以促进学生体质健康发展为目的的闭环治理体系。

图1 学生体质健康网格化治理逻辑

2.1 信息化诠释与网络化重构使学生体质健康的治理清晰化、科学化

信息,是社会行动的基础,也是社会治理体系中的神经系统[24]。 学生体质健康管理要素的信息化处理,是实现网格化管理视角下学生体质监控治理模式创新的关键所在。 将与学生体质健康管理相关的各种要素(包括学生身体健康基本指标、体质测试水平、锻炼行为、体育健康教学、体育场地与设备等)进行信息化诠释和网络化重构, 并使之成为网格化治理模式中可管控、可利用、可认知的管理对象,从而使治理思路更加清晰化、管理决策更加科学化。 学生体质健康管理的社会事实转换为可视化的信息成果,象征着学生体质健康教育的“云”在场。 一方面可以使整个体质健康治理过程更加易于把握与掌控,从而提高学生体质健康教育的效率;另一方面治理过程的公开化、信息化处理,有助于接受相关职能部门以及社会公众的监督。

2.2 管理单元明细化使学生体质健康的治理规范化、精准化

网格化管理视角下的管理单元明细化, 包含网格的划分与权责的明确两部分内容。 有研究指出,网格化管理的本质,可看作是一种“责任区”的划分[25],网格的划分不仅代表“空间关系的重置”,还包含着“责、权、利的再落实”[26]。 传统学校体育教学班级化管理模式,虽然组织边界也比较明确,但由于不同班级之间管理标准与管理强度的不同, 而造成学生体质健康治理效果差异性较大。 通过构建信息化平台,将学生体质健康管理体系中的教师、学生、组织、体育设施、办事流程、协同方式等相关人、事、物资源进行信息化诠释、网络化重构,并在此基础上对上述信息进行重新开发与利用, 能够从相关数据统计中较为直观地反映出学生体质健康管理中存在的诸多问题,从而使治理思路更加清晰化、管理决策更加科学化。

3 网格化管理视角下大学生体质健康治理模式构建

3.1 合理设置网格单元,构建精准、高效的单元管理结构

划分与设置不同的网格单元, 是网格化管理理念得以贯彻的现实基础。 如何科学、合理地划分网格单元以及设置网格单元内部的管理结构, 是大学生体质健康网格化治理需解决的首要问题。

3.1.1 大学生体质健康网格单元的合理划分

大学生体质健康治理网格单元的划分,不仅仅考虑地理、空间方面的因素, 还需要结合学生的体质健康状况、 兴趣爱好、个性化需求等多方面因素。 因此,其网格单元的划分标准应是多元化的,而不是单一化的。 不同划分标准下的网格单元治理方式也略有差异。 例如:1)空间、身份划分——场域式治理方式。 以大学生居住的宿舍楼栋、所属专业或学院、生源地、性别等因素来划分网格单元,在这个认同度较高的“场域”内进行体质健康治理,可以更好地促进网格内学生之间的交流、互动,使治理成效获得“场域”增幅。2)兴趣爱好、能力、个性化需求划分网格——精准化治理方式。 根据学生不同的体育兴趣爱好、体质健康水平、运动项目水平、参与动机以及体育需求等因素来划分不同的网格单元, 并对此类网格单元采取针对性较强的治理方式, 这样既可以一定程度上调动学生参与积极性,也可以更为精准的制定治理计划与提供相应的服务。

3.1.2 大学生体质健康网格单元管理结构的科学设置

网格化管理相比于传统的管理模式而言, 参与治理的主体具有明显的复合型特征[27],并伴随着网格化管理理论与实践的不断完善,其治理主体呈现出不断增多的趋势。 大学生体质健康治理模式中参与治理的主体包含以下几个方面的力量:一是专职体育教师指导力量,每个网格单元分配一名专职体育教师联系、策划、指导学生参与课内、课外体质健康促进活动;二是专职学生工作管理人员力量,由学校学生工作处委派一名工作人员或学生辅导员进入网格, 督促和管理学生的体质健康促进活动;三是其它组织协助管理力量,包括学生体育骨干、学生干部、学生社团组织、社会组织、家长代表等各方面的力量,可协助管理员做好信息采集、信息受理、协调互动等方面的工作;四是志愿者力量,包含学生党员志愿者、普通学生志愿者、社会志愿者等人员,可建立志愿服务队,为学生体质健康治理过程中提供相应的志愿服务。 网格单元管理结构中的每名成员都被赋予了相应的职责,贯彻专群结合、分工协作、 以点带面的管理理念, 实现对学生体质健康的有效干预。

3.2 信息入“格”,构建一体化信息平台

网格化管理是建立在信息化技术革新基础上的现代治理方式。 因而,信息的采集、处理以及信息联通平台的构建则成为实施网格化管理的关键所在。

3.2.1 大学生体质健康网格化治理模式中的信息采集

网格是信息采集与信息共享的基本单元。 大学生体质健康网格化治理模式中的信息包括学生信息、师资信息、场地设施信息等方面。 大学生体质健康网格化治理模式中,采集与学生体质健康教育相关的信息越健全、越完善,就能够更为精准地制定实施方案与计划,从而增加有效服务供给。 网格内学生信息的采集是关键所在。 第一,将学生的基本信息纳入对应网格的信息管理系统进行统一编码,建立网格内的“身份标识”,以便于统一、集中管理。 第二,通过主动采集、部门联通、信息共享等方式,完善学生的体质健康相关信息。 例如,网格信息采集员主动采集网格内成员的体育兴趣爱好、体育参与动机、体育行为习惯等;通过与学生工作处、档案馆和学校医疗部门联合采集与完善学生的身体健康信息,包括身高、体重、肺活量、心率、体脂率、既往病史、家族病史等;通过与体育部门联合采集网格成员体育运动水平、体质健康水平等指标;通过与学校心理部门联合采集学生心理健康状态以及基本性格特征等信息。 第三,在治理过程中,通过平台收集、更新网格成员的动态信息,以保证管理的有效性与持续性。 学生体质健康网格化管理体系中其它方面的信息相对单一且便于统计与采集,如场地设施信息、师资信息、课程教学信息等,可在学校国资处、教务处、体育学院等部门的联合下完成采集。

3.2.2 大学生体质健康一体化网络信息平台构建

构建一体化网络信息平台是大学生体质健康网格化管理的核心机制与重要支柱, 它能够促使实现网格内部以及网格之间的信息共享、多元治理主体之间的协同与合作。 网格化管理中,不同网络信息平台之间资源共享、相互联通,是其未来发展的趋势。 大学生体质健康一体化网络信息平台是建立在学校教学管理网络平台、学生体质健康综合服务网络平台、学生组织自治网络平台之间相互整合与联通基础之上的。 学生体质健康一体化网络信息平台除实现网络信息资源的共享与联通外,还须具备初步整合各类分散信息,并对部分信息进行分类处理与开发利用的功能。 利用网络平台对治理前后或治理过程中的学生体质健康相关信息进行统计学处理, 并及时更新网格单元中的信息。 网格信息的动态更新及其在统计学领域的重新开发与利用, 为网格的科学化治理提供了现实依据。 大学生体质健康网格化管理体系中的管理者、参与者以及网格内的每一个“单元格”都可以利用网络平台查询与办理相关业务,也可以通过平台获取一定时期内学生体质健康数据、某场地设备利用、教师的教学安排等静态图表、动态变化以及今后发展趋势等可视化信息, 并以此为依据制定或调整与学生体质健康相关的计划与行动方案, 同时也为学生体质健康促进成效提供过程评价、结果评价提供事实参考。 由此可见,大学生体质健康一体化网络平台的构建,可以实现管理精准、主动服务、快速反映问题与解决问题的功效。

3.3 转变治理理念,构建共建共治共享治理新格局

大学生体质健康应从传统的管理模式转变为网格化治理方式,不仅要引进与利用网络信息方面的现代化科学技术,还要转变思想、更新理念,做到与时俱进。

3.3.1 从单一向多元转变, 形成多元协同参与治理的新格局

与传统的管理方式相比, 大学生体质健康网格化治理模式主张下放权力,“自治”与“它治”相结合,倡导将更多地组织或个体纳入到管理体系当中, 注重治理主体之间的协同与合作,使治理主体的多元化呈现多元化特征,并以此激活治理主体参与治理过程的积极性,提升治理效果。 传统的大学生体质健康管理主体较为单一, 是以体育教师的课堂体育教学管理为主,辅以学校相关职能部门(如学生处、团委)组织的各类课外体育活动。 大学生体质健康网格化治理则囊括了校内外一切有利因素, 形成合力, 共同参与到体质健康的治理过程之中。 在治理体系中可以形成由体育教师、辅导员以及教学管理人员等专任管理团队,由学生组织、学生党员、学生体育骨干、学生志愿者组成的学生自治力量,由学生家长、社会组织、社会个体形成的辅助管理力量,由教育行政部门、媒体机构、普通民众形成的监督力量。 大学生体质健康网格化治理体系将这些分散的力量有效地聚合在一起, 打破了原来的单一化管理格局,形成共同参与、多元协作、多中心互动的治理特征,最终落实共建、共治、共享的治理新格局。

3.3.2 从重管理向重服务转变,形成精准、高效的治理方式

与传统重学生管理、轻学生服务的管理模式比较,大学生体质健康治理模式更加注重向网格单元内的大学生提供精准、高效率、高质量的服务。 从细分单元格到各类信息的录入,再到规范的管理流程、 网格单元内学生体质健康状况的准确定位与趋势研判, 大学生体质健康网格化管理的主旨就是落实对网格内成员体质健康相关问题的精准化治理。 网格化管理可以精准定位网格内的每个学生, 学生亦可以通过网络平台将自己的意见与意愿, 平台管理者可以根据学生的反馈信息与学校管理要求的变化而提供动态化的治理方案, 从而实现对网格内资源的准确调度和提高管理服务的有效供给。 网格化管理模式是行政权力下沉的产物, 其主旨是让更多的社会主体参与到社会管理工作中, 降低管理成本并提高管理效率与效能。 有研究表明,自2004 年10 月北京市东城区实施网格化管理以来,每年可节约4 400 万元左右的城市管理经费,并使人力资源成本下降约10%, 而城市管理过程中问题的发现率由原来的30%左右提升到90%以上, 处理率达到90.09%,问题处理时间由一周缩短到半天左右,极大提升了城市管理效率[28]。 因此,为学生提供精准、高效、高质量的体育服务,满足学生的体育需求,是学生体质健康网格化治理的现实诉求与主要目的。

4 结语

以信息技术为支撑的学生体质健康网格化管理模式,依据科学的网格划分方法与明确的规章制度, 将形成条理化的工作流程与运行机制, 使网格内的每个个体都能准确定位自我归属与职责权限,使学生体质健康权利、体育课程与设施资源、人力资源等要素实现最大限度的关联,进而与网格交织成为一个密不可分的整体,实现“人人都在格,处处有人管”。