建设用地供后全生命周期监管方法研究

■ 牛常领/齐共同/乔相飞/王海银/綦春峰/乔 新

(1.青岛市勘察测绘研究院,山东 青岛 266032;2.青岛市西海岸基础地理信息中心有限公司,山东 青岛 266000;3.青岛市海陆地理信息集成与应用工程研究中心,山东 青岛 266032)

0 引言

土地是人类赖以生存的最基本的物质基础。因土地资源的有限性与其供给上的稀缺性,客观上要求人们注重经济地利用土地,努力提高土地资源的利用效率,创造更高的经济效益[1]。随着经济社会的发展,建设用地管理信息也在不断变化和发展。建设用地供后监管经过多年的演变,不再是单个部门的职责,已形成了部门联合、管理业务联合的模式。土地与项目紧密关联,通过土地节约集约利用,强化土地供给,保障项目用地,可有效助力经济建设。

土地节约集约利用是破解生态保护与经济发展矛盾的根本之策,是新型城镇化的战略选择[2]。为充分利用现有建设用地,切实提高建设用地利用效率,加强建设用地供后开发利用全流程监管,党中央、国务院在土地节约集约与土地监管方面出台了一系列政策,从供后监管的角度促进土地有效利用,取得了积极进展。但是,土地监管是动态的过程,需要投入大量的人力和财力进行常态化监管,且在土地供后信息获取和共享方面存在着壁垒,致使自然资源部门未能动态掌握建设用地供后使用情况,从而无法及时采取有效措施。因此,在城市化进程中,城镇土地开发利用问题不断涌现,用地企业囤积土地、大量土地粗放利用或闲置未用、建设用地供后开发利用全程监管制度不健全等情况没有根本改变,建设用地低效闲置现象仍较普遍[3-4]。

土地监管是促进土地节约集约利用的重要举措。在建设用地监管方面,根据国家政策要求,各地政府采取的措施大致相同,一般是由自然资源部门和执法监管部门联合负责。通常做法是利用不同时期的高分辨率遥感影像、批地供地矢量数据和相关辅助数据,采用目视解译的方式识别闲置土地,并结合计算机技术、数据库技术等进行批后监管系统的开发,实现对批而未供、供而未用土地的监督管理[5-7]。这种方式虽然在一定程度上实现了闲置土地的监管,但是由于信息获取较慢,并且所涉及的数据主要是自然资源部门的数据,各部门的数据互不共享,且工作量较大,无法实现土地全流程及时监管。针对传统的监管方式存在的不足,本文提出了一种建设用地供后全生命周期的监管新思路:通过制定数据更新标准,将散落存放在不同系统中的数据汇聚整合,解决数据孤岛问题;并以土地为载体、以土地上建设项目关键阶段手续为抓手,将土地信息和土地上的项目信息有机整合,借助空间位置关系、项目各阶段业务数据内在逻辑关系,构建自动监测模型,实现投资项目用地全生命周期自动化监管,为保障已供土地充分开发利用提供可行的解决方案。

1 建设用地供后监管概念、现状及存在问题

1.1 基本概念

土地全生命周期是空间地块及其属性从产生、变化到消亡的过程,主要环节包括总体规划、土地调查、用地预审、土地征收、土地储备、土地供应、土地市场交易、土地登记、土地利用、土地执法监察[8-12]。土地全生命周期管理是随着时间推移对空间地块演绎全过程进行全周期管理,实现地块在各关键阶段的状态和属性得以记录[13-15]。相对于土地全生命周期,建设用地供后监管关注的重点是土地供后全生命周期利用情况。建设用地供后全生命周期是土地上所承载的项目从立项到竣工验收的过程,主要包括项目立项、土地供应、工程规划许可、施工许可、竣工验收等关键阶段。建设用地供后监管是利用计算机技术、“3S”集成技术、数据库技术、大数据分析等技术,在建立建设用地供后全生命周期基础数据库的基础上,利用供应地块上项目各阶段手续的内在逻辑关系,对供应的空间地块建立生命周期监测模型,实现投资项目用地全流程自动化监管。

1.2 管理现状

在建设用地供后监管方面,按照国家政策要求,各地政府采取了一系列积极措施,如利用不同时期的高分辨率遥感影像、批地数据、供地数据等,以月度为周期,采用目视解译的方式判定土地的建设进度,以识别闲置土地并下达任务进行处置,继而实现建设用地供后开发利用情况监管。这种方式一定程度上实现了土地供后监管,但费时费力,且主要是自然资源部门与执法监管部门参与,目前的管理体制和经费保障机制还不适应建设用地供后全流程监管要求,加之建设用地供后监管周期长、信息获取较慢,所涉及的数据主要是自然资源部门的数据,因此很难实现建设用地供后全流程及时监管。

建设用地供后全生命周期监管,可以按照土地管理和用地项目管理两条主线来理解,通过统筹协调和并行推进,同时形成建设用地供后全生命周期管理所需的信息。建设用地供后全生命周期管理由属地人民政府及相关职能部门共同承担,以自然资源部门为主,发展和改革、住房和城乡建设等部门进行配合(图1)。其中,发展和改革部门按照权限对固定资产投资项目进行审批、核准、备案,并生成项目编码作为项目全生命周期的唯一身份标识;自然资源部门主要负责供地方案编写,与土地使用权人签订《国有建设用地使用权出让合同》或《国有建设用地划拨决定书》,以及开展供后监管;城市规划行政主管部门主要负责项目工程规划许可证、规划验线等手续审批;住房和城乡建设部门主要负责施工许可证、竣工证等手续审批[16-17]。

图1 建设用地供后全生命周期监管业务流程

1.3 存在问题

土地供后监管的难题主要表现在以下四个方面:一是数据标准不统一,很难实现前后关联。供应土地的唯一标签是电子监管号,项目的唯一标签是中央代码,且项目立项阶段只有大概的位置描述,导致土地与土地上的项目无法从属性信息或空间信息进行有效关联,继而无法通过土地上的项目对土地开发建设进度进行监管。二是各部门技术平台不统一,缺少有效的信息共享渠道。用地项目数据分散在不同的系统中,数据对接困难,数据处于碎片化、割裂状态,数据信息融合性差、知识关联性弱、挖掘深度不够,“信息孤岛”的存在无法将与土地监管相关的各部门数据进行有效关联,不能及时反映供后土地开发利用情况。三是政府部门之间共享难、协同难。建设用地供后监管不只是自然资源部门一家的事情,还涉及发展和改革、规划审批、住房和城乡建设、统计等多个部门的积极配合。国家相关部门发文表明,供后监管是一项系统工程,涉及多个部门、多个环节,要建立部门间协调沟通机制,强化数据的共建共享共用。但在实际工作中,政府部门之间往往各自为政、相互推诿,部门间有效的沟通协调和信息共享机制仍未形成,建设用地供后监管仍没有真正形成合力。四是行政处罚措施难执行。现实中,有些项目未按期开工、未按期竣工和土地闲置的原因相对复杂,企业原因和政府原因交织。建设用地供后监管往往触及土地使用权人的重大利益,行政处罚和限制约束性措施的执行较为困难[15]。因此,需要打破各部门按照单一职责进行建设用地供后监管的模式,梳理各部门业务数据,厘清建设用地项目各关键阶段前后联系,以自然资源部门管理的土地及发展和改革部门管理的项目为主线,通过土地和项目的空间关系,以及项目各阶段业务逻辑关系,按照合同约定要求,构建自动监测模型,对项目是否按照合同约定时间开工、竣工及开工面积、竣工面积等土地利用情况进行自动化监管。

2 建设用地供后全生命周期监管技术思路

2.1 建设用地供后全生命周期核心数据库建设

数据是信息化建设的基础,数据库建设应满足建设用地供后全生命周期监管需求,将地块上项目相关的立项、规划、建设、竣工等信息与土地空间数据相结合,构建建设用地供后全生命周期监管核心数据库,为项目用地指挥调度、分析决策等提供数据支撑。因此,可以通过梳理数据目录,统一建库标准,建立健全数据共享机制,实现各部门平台对接,将分散的数据汇聚整合、集中管理,从而建立全面、客观、翔实的基础数据库。

建设用地供后全生命周期核心数据库建设,需要整理汇总发展和改革、自然资源、规划、住房和城乡建设等部门的业务数据,将供应土地上项目进度划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个主要阶段,其中立项用地规划许可阶段包含土地供应、项目立项两个主要环节,工程建设许可阶段包括工程规划许可证办理,施工许可阶段包括施工许可证办理,竣工验收阶段主要包括竣工备案办理。运用用地项目各阶段包含的关键信息,分析其内在逻辑关系,实现建设用地供后全生命周期自动化监管。

2.2 建设用地供后全生命周期监管技术路径

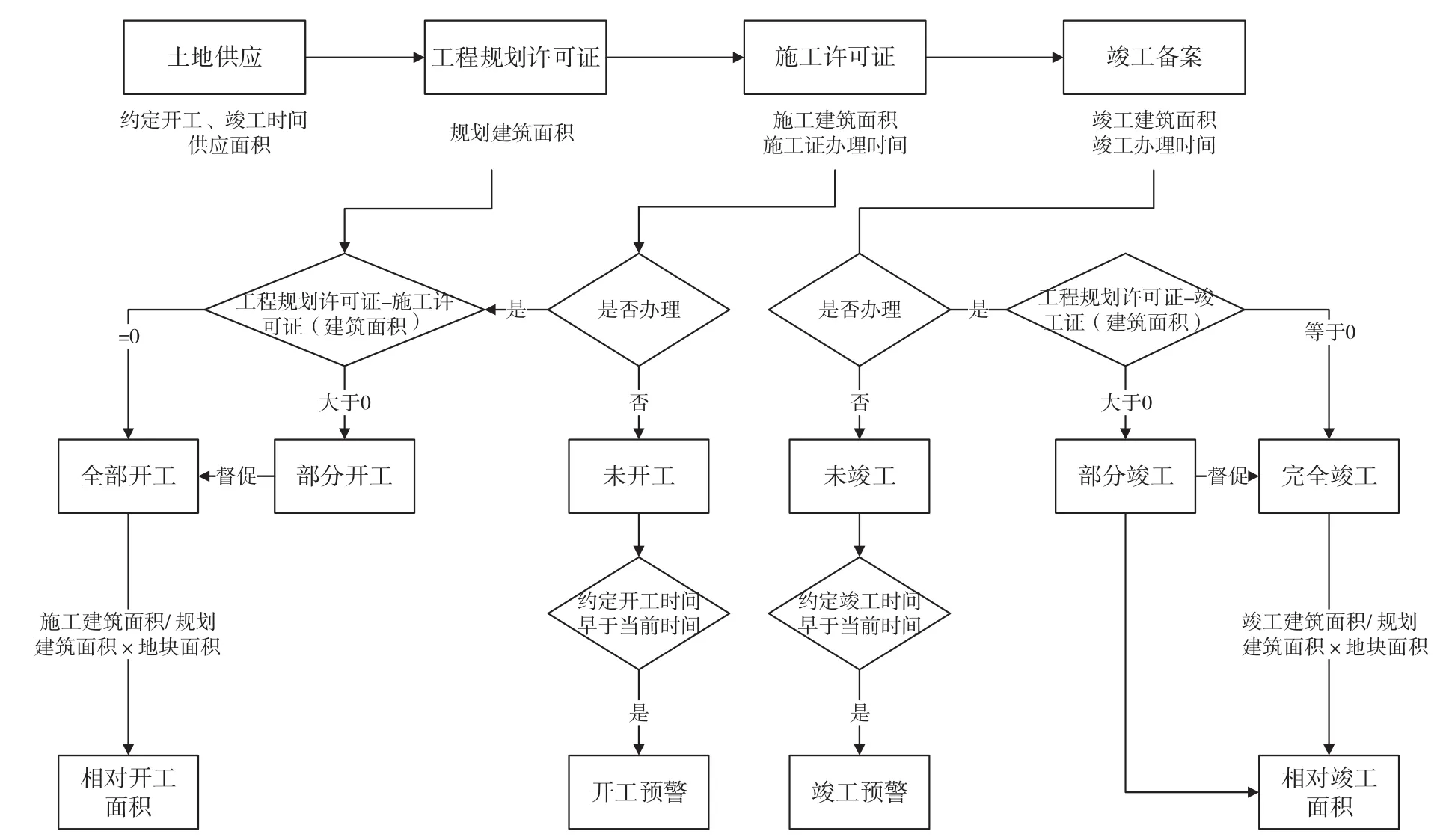

由于与建设用地供后监管相关数据分散在不同部门,且部门间数据互不共享,在用地项目建设的实际调度过程中,需部门间相互协调,费力费时且容易出错,无法及时、准确统计分析用地项目推进信息,供应土地开发出现问题也难以及时发现并跟踪预警。因此,以土地为载体、以土地上项目各阶段手续为抓手,打通各部门间数据共享壁垒,建设统一的数据库,厘清各部门间业务数据逻辑关系,将土地信息与土地上的项目信息进行深度融合,使空间地块的生命周期和地块上项目业务流程的生命周期联系在一起,实现建设用地供后全生命周期监管。通过空间位置关系,将项目供地与项目手续进行关联;以项目立项时的项目编码为关键数据,“一码贯通”,实现项目各阶段手续信息的自动串联,根据项目各阶段手续办理情况,判定项目建设进度:利用供地合同中的约定开工时间、约定竣工时间,以及项目建设过程中各阶段办理的手续信息,如项目规划建筑面积、项目施工建筑面积与施工证办理时间、项目竣工建筑面积与竣工证办理时间等信息,构建建设用地供后全生命周期监管模型(图2),快速、及时统计出供应土地是否按照约定时间开工、是否按照约定时间竣工、土地的开发利用情况等信息,以督促项目尽快开工、竣工并投产,实现投资项目用地全生命周期自动化监管[15]。

图2 建设用地供后全生命周期监管监测模型

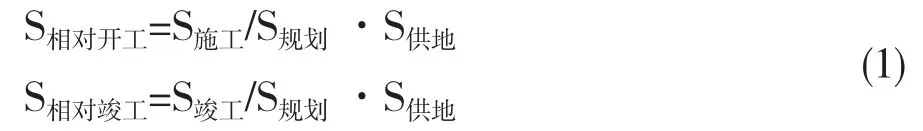

依据以下逻辑作出判断:①以供应地块上是否办理了施工许可证为依据,判定土地是否按照合同约定的时间开工;②以规划建筑面积和施工建筑面积为依据,判定供应地块是部分开工还是全部开工;③以供应地块上是否办理了竣工证为依据,判定地块是否按照合同约定的时间竣工;④以规划建筑面积和竣工建筑面积为依据,判定供应地块是部分竣工还是全部竣工;⑤对于单个地块上建筑分布比较均匀的情况,根据地块上规划建筑面积、施工建筑面积和竣工建筑面积,定量估算每个地块的相对开工土地面积和相对竣工土地面积,实现对供应地块开发利用程度的定量化分析,可利用如下模型公式对地块的开工土地面积和竣工土地面积进行定性分析。

式中,S相对开工表示供应地块的相对开工土地面积,S供地表示供应地块的土地面积,S规划表示地块上规划建筑面积,S施工表示地块上施工建筑面积,S相对竣工表示供应地块相对竣工土地面积,S竣工表示地块上竣工证建筑面积。

3 投资项目用地全生命周期监管实验分析

土地是否按期开工、竣工是土地供后监管的重要环节。根据土地供应数据和土地上项目手续办理数据,对供应土地监管关注的未按照合同约定时间开工、未按照合同约定时间竣工进行理论分析,并通过遥感影像进行实际对比,验证理论思路的可行性;对监管过程中供应土地的相对开工土地面积、相对竣工土地面积利用理论模型进行计算,然后利用遥感影像通过人工判读的方式进行开工、竣工面积的测算,通过结果对比验证理论模型的可行性。

3.1 供应土地建设进度监管

建设用地供后全生命周期主要包括立项用地、工程规划许可、施工许可、项目建设、竣工验收几个关键阶段。通过系统对接或建立数据更新维护机制的方式,实现自然资源部门的供应土地数据和其他部门地块上项目各阶段审批数据的互联互通;根据土地与土地上项目的空间位置、项目建设各阶段逻辑关系,对土地开发利用情况进行全生命周期监管,可直观了解供应土地所处的建设进度(图3)。

图3 某建设项目供应土地建设进度监管

3.2 未按照合同约定时间开工判定

通过土地供应数据可知地块A的约定开工时间为2020年8月12日,截至2021年10月,该地块上的项目仍未办理施工许可手续,根据施工许可办理情况,利用构建的判定模型自动判定该供应地块为未按照约定时间进行开工的地块;利用2021年10月份的遥感影像,通过目视解译的方法可以看出,该供应地块确实未按照合同约定时间开工建设(图4)。

图4 未按照约定时间开工情况判定(地块A)

3.3 未按照合同约定时间竣工判定

通过土地供应数据可知地块B的约定竣工时间为2021年9月25日,截至2021年10月,该地块上项目仍未办理竣工备案手续,通过竣工备案办理情况结合时间节点,自动判定该供应地块为未按照约定时间竣工的地块;利用2021年10月份的遥感影像,通过目视解译的方法可以看出,该供应地块确属于未按照合同约定时间竣工的地块(图5)。

图5 未按照约定时间竣工情况判定(地块B)

3.4 开工土地面积估算

利用自然资源部门提供的土地供应数据,以及规划部门提供的工程规划许可证、住房和城乡建设部门提供的施工许可证数据,可以估算地块的开工面积情况。通过土地与项目的空间位置信息,将地块C与其地块上的项目进行关联(图6)。根据地块C上的项目手续信息可知,其规划建筑面积为148745.14m2,施工建筑面积为53845.99m2,利用模型公式计算出该地块相对开工土地面积为16997.39m2,可知该地块属于部分开工。根据土地供应数据可知地块C的总用地面积为46953.89m2,结合项目供地范围线,通过遥感影像目视解译,绘制出已经开工建设的范围线,其面积为17004.91m2。模型计算和目视解译获得的开工土地面积误差为7.52m2(表1),考虑目视解译的人为因素,表明利用土地供应数据和项目工程规划许可证、施工许可证手续信息计算开工土地面积具有一定的可行性。

图6 开工土地面积分析(地块C)

表1 利用模型计算开工土地面积结果分析 单位:m2

3.5 竣工土地面积估算

利用自然资源部门提供的土地供应数据,以及规划审批部门提供的工程规划许可证、住房和城乡建设部门提供的竣工证数据,可以估算地块的竣工面积情况。通过土地与项目的空间位置信息,将地块D与其投资项目进行关联(图7)。根据地块D上的项目手续信息可知,其规划建筑面积为106141.40m2,竣工建筑面积为59743.83m2,利用模型公式计算出该地块相对竣工土地面积为23376.51m2,可知该地块属于部分竣工。通过土地供应数据可知地块D的总用地面积为41530.91m2,结合项目供地范围线,通过遥感影像绘制出项目已经竣工的用地范围线,其面积为23364.97m2。模型计算和目视解译获得的开工土地面积误差为11.54m2(表2),考虑目视解译的人为因素,表明利用土地供应数据和项目规划许可、竣工备案手续信息计算竣工土地面积具有一定的可行性。

图7 竣工土地面积分析(地块D)

表2 利用模型计算竣工土地面积结果分析 单位:m2

4 结论

加强建设用地供后开发利用全程监管,及时掌握建设用地供后使用情况,是提高节约集约用地水平的重要举措。针对建设用地供后监管难度大和现有监管方法难以实现供后土地全流程监管等问题,本文探索了以土地为载体、以土地上建设项目关键阶段手续为抓手的建设用地供后全生命周期监管方法。该方法可实现供地项目从土地供应、项目立项、规划许可、施工许可到竣工验收全生命周期的多部门协同自动化监管。结合具体案例,利用模型分析结果和遥感影像结果进行对比验证,证实了该监管方法具有可行性,可为建设用地供后全生命周期监管提供理论和实践依据。