邻里绿色空间对休闲性体力活动的影响:个人属性的调节作用

——以广州市为例*

朱战强,刘冰,符家颖

1. 中山大学地理科学与规划学院,广东 广州 510006

2. 广东省城市化与地理环境空间模拟重点实验室/广东省公共安全与灾害工程技术研究中心,广东 广州 510006

休闲性体力活动(LTPA,leisure time physical activity)指在闲暇时间范畴内进行的能引起骨骼肌收缩而导致能量消耗的身体运动[1-2]。综述发现,步行、骑行、游泳和球类等不同形式的休闲性体力活动行为能有效降低心血管疾病、糖尿病等慢性病和非传染性疾病的患病风险[3-6]。相对于交通性、职业性等其他类型的体力活动,休闲性体力活动对于身心健康的促进效益更为突出[7]。然而,在快速的城市过程中,因缺乏体力活动导致的慢性病风险日益突出,休闲性体力活动不足正在成为全球流行趋势[8-10]。更为关键的是,休闲性体力活动以居住区及其周边的绿色空间作为主要载体,有研究表明,在COVID-19 大流行期间,绿色空间在塑造体力活动和在危机期间为公众提供庇护方面发挥着重要作用[11],这在客观上更要求居住区周边的绿色空间供给充分,布局合理,这与中国城市绿色空间存在资源压缩和社区间分布不均衡特征存在矛盾[12]。因此,在邻里尺度上营造充足的绿色空间和设施,保证和发挥其作为健康生活的媒介效用[13-14],关系到“健康社区”营造策略乃至“健康中国”基本国策的实施成效[15]。

目前国内外关于休闲性体力活动的研究已经较为丰富,普遍认为休闲性体力活动的个人属性影响因素复杂多样,人口学属性、社会经济地位和社会关系等多方面都能明显影响休闲性体力活动[16]。分析居民个人属性在绿色空间对体力活动关联中的中介或调节作用,既有助于充分发挥城市绿色空间的健康效用,又利于通过合理引导居民个人行为,提高居民休闲性体力活动的活跃程度。综述发现,绿色空间数量[17]、质量[18]、可达性[19]、景观特征[20]、配套设施[21]等多个邻里绿色空间要素与居民体力活动存在关联关系。在如上关系的基础上,有学者进一步提出,邻里绿色空间还会通过对居民体力活动行为的意愿产生积极影响,进而促进体力活动的频率、时长和频率[22],而且,这种对行为意愿的影响伴随诸如年龄、教育、收入等居民个人属性的差别,体现绿色空间使用者在使用动机和使用机会上的分异,进而调节绿色空间与健康之间关系的方向或强弱[23-24]。总体而言,已有绿色空间与体力活动的关联分析文献大多是分别从个体层或环境层分别探究绿色空间对休闲性体力活动的影响[25],对诸如年龄、教育、收入等个人属性的中介作用较少报道,导致在现实操作中难以结合环境和个人层面实施多层次干预战略,将绿色空间和居民个人属性结合,探讨其对休闲性体力活动产生的影响,更有效地促进居民显著且持续的体力活动[26]。

综上,本文以提升居民休闲性体力活动活跃程度为目标,结合居民个人属性探索邻里绿色空间对休闲性体力活动的影响机制,以广州市26 个典型社区为例,通过构建多个广义分层线性模型,探究邻里绿色空间对居民休闲性体力活动的影响,重点关注居民个人属性在其中所起的调节作用,本文预期可以弥补已有文献对于邻里绿色空间和居民个人属性相互作用研究的不足。本文试图回答以下科学问题:①广州市居民休闲性体力活动强度是否存在社区间的差异?②哪些邻里绿色空间会影响居民休闲性体力活动?③邻里绿色空间对居民休闲性体力活动的影响是否会受到居民个人属性的调节?本文突出分析个人属性的调节作用,兼顾邻里绿色空间的合理调控和居民健身行为的正确引导,为呼应当前中国建立人民城市的价值观,可作为广州乃至类似城市形成健康社区决策的科学参考。

1 数据与方法

1.1 理论假设与研究框架

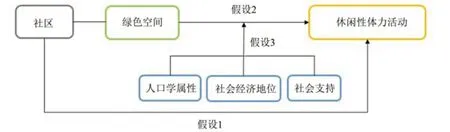

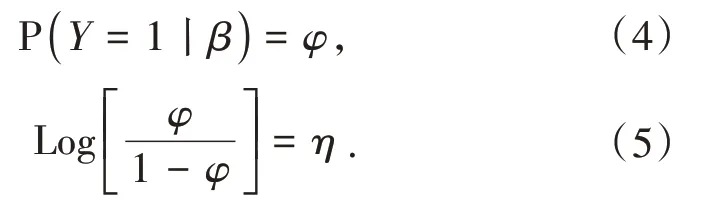

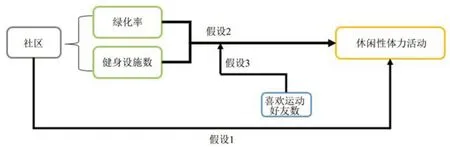

为结合居民个人属性探究邻里绿色空间对居民休闲性体力活动的影响机制,本文以休闲性体力活动为因变量,将自变量划分为邻里绿色空间与居民个人属性两个层面,选取人口学属性、社会经济地位和社会支持等三类特征属性描述个人属性[27-29]。旨在区分邻里绿色空间与个人属性对居民休闲性体力活动的影响,并探讨个人属性在邻里空间影响休闲性体力活动中的调节作用,本文提出以下3个假设(图1):

图1 研究假设框架Fig.1 Research hypothesis framework

假设1 不同社区的居民的休闲性体力活动强度存在显著差异;

假设2 良好的邻里绿色空间能提升居民的休闲性体力活动强度;

假设3 居民个人属性(人口学属性、社会经济地位、社会支持)会对邻里绿色空间对休闲性体力活动的促进作用进行调节。

本文先通过描述性统计分析广州市居民样本特征,初步判断居民休闲性体力活跃的社区差异;其次,在对个体层因素进行控制的前提下,采用随机截距、固定效应、随机效应以及混合效应等多个广义分层线性模型,分别检验上述3 个假设,深入探究邻里绿色空间、居民个人属性和居民休闲性体力活动之间的关系。

1.2 案例区与数据

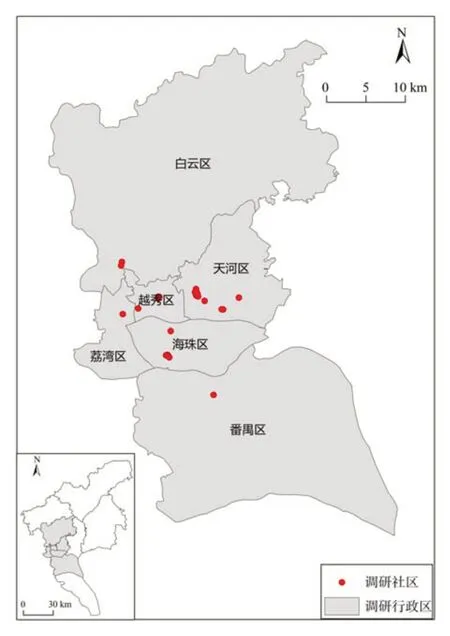

广州市下辖荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区、番禺区、花都区、南沙区、从化区、增城区11 个市辖区,拥有常住人口1 800多万(截至2020 年)。1990 年代初期,广州开始探索住房制度,是中国居住模式改革的先驱,广州的中心城区作为城市演化发展的核心区域,拥有着多样化的社区类型和绿色空间配置组合[29],社区人员构成复杂多样[30]。本文以广州中心城区作为研究区,即包括荔湾区、越秀区、天河区、海珠区、白云区以及番禺区(图2)。采用生态分析法将研究区划分为五大类型,选取主因子得分较高的街道,并结合第六次全国人口普查数据,抽样选择26 个社区进行“城市居民居住与就业迁移与就医选择问卷调查”,具有一定的典型性和代表性。同时,居住社区涵盖了商品房、保障房、单位社区、历史街区和城中村等多种住房类型,为研究提供了多样的社区背景,丰富了样本层次。历史街区周边绿化率和设施水平较高,但社区内部绿化率低,健身场所少。单位社区绿化率较高,健身场所数量较少。商品房社区的健身设施较为丰富,但部分社区绿化率较低。城中村和保障性住房存在健身设施不足的问题。

图2 调研区域Fig.2 The study area

本文使用的数据主要有问卷调查数据、POI(point of interest)数据和地理空间数据。2016 年通过问卷调查数据对广州市26 个典型社区进行入户调查,收集居民休闲性体力活动行为特征、人口社会经济属性和对社会支持等信息。POI数据为百度“道道通”数据,涵括了26 个调研社区边界外1 km 范围内的公园、广场、体育设施等多重内容属性。地理空间数据是基于Arcgis10.2软件在社区边界1 km 范围内建立缓冲区,分析在居民1 km 活动范围内的健身设施数量、绿化覆盖率、公园广场覆盖率等各项指标的情况,并运用地理坐标测算居民到达最近公园或广场的距离。

1.3 指标选取

1.3.1 因变量为休闲性体力活动活跃程度(Y),是通过对居民一周休闲性体力活动情况的赋值与计算所得。首先通过问卷收集一周内城市居民低、中、高强度休闲性体力活动锻炼的天数及用时。其次,依据国际体力活动问卷计算标准(低等强度运动MET 赋值为3.3,中等强度活动的赋值为4.0,高强度活动的赋值为8.0),计算出每一位受访者的单项休闲性体力活动量(单项休闲性体力活动量=对应强度的MET 赋值×每周频率(d/w)×每天时间(min/d)),并将3 种单项休闲性体力活动量相加得到受访者一周的总休闲性体力活动量。然后,参照国际体力活动水平评价标准(IPAQ,表1),依据总休闲性体力活动水平将受访者划分为高、中、低三类休闲性体力活动水平。本文将休闲性体力活动水平达到高等和中等的居民划分为休闲性体力活动活跃人群(Y=1),将休闲性体力活动量低的居民划分为休闲性体力活动不活跃人群(Y=0)。

表1 国际体力活动水平划分标准(IPAQ)Table 1 International standard for classification of physical activity levels(IPAQ)

1.3.2 自变量本文选择邻里绿色空间建构关键自变量,从数据的多样性及可获得性角度出发选取了绿化率、到达最近公园广场距离、公园广场覆盖率、健身设施数4 个变量来描述邻里绿色空间。在如上变量中,绿化率给人直观的绿色程度感知,绿化覆盖率越高,居民体力活动强度越高[16,32]。公园广场为休闲性体力活动提供大型综合的绿色空间场所支撑,因此,一般认为提高邻里公园数量与空间可达性可以促进居民休闲性体力活动[20,33-35],但也存在部分学者认为公园广场与休闲性体力活动无明显关联[36]。部分学者将健身设施纳入了绿色空间的变量,认为健身设施体现了绿色空间的健身机会,是具有直接引导休闲性体力活动的绿色空间要素[37-38]。

鉴于已有文献较少报道个体属性可能产生的调节作用,因此,本文参考相关文献选择对于休闲型体力活动产生显著影响的个体层因素,从人口学属性、社会经济地位、社会支持等3个层面挑选控制变量组建居民休闲性体力活动活跃程度的个体层因素,探讨个人属性的调节作用。首先,本文选取性别、年龄、婚姻、户口4个常见指标描述个体的人口学属性指标。综述发现,休闲性体力活动的不活跃群体一般呈现出女性[39]、高龄[40]、非本地户口[41]的群体特征。而且,已婚居民因配偶带来积极的促进作用表现[42]。其次,选择受教育水平、收入、就业状态等3个指标描述社会经济地位。已有文献表明,受教育水平越低[43]、经济收入越低[44]、工作压力太大或失业[45]的人群的休闲性体力活动参与度更低。最后,邻里关系越好,社区凝聚力越高,居民越容易参与到休闲性体力活动[46],而且,个体喜爱运动好友数越多,代表其休闲性体力活动的社会陪同可能性越大,体力活动强度也会随之增强[47]。因此,选择邻里关系和喜爱运动好友数2个指标描述休闲性体力活动的社会支持(表2)。

表2 广义分层模型自变量指标架构1)Table 2 Generalized hierarchical model independent variable index

1.4 模型构建

分层线性回归模型(hierarchical linear model)是社会科学领域(包括人文地理学)广泛应用的多层嵌套数据分析工具[48-49]。它将因变量的变异拆分成同一组的个体差异(即“组内差异”)以及不同组之间的个体差异(即“组间差异”),既可区分群体与个体各自对因变量的影响效果,又可揭示群体与个体之间的相互关系[50-52],突破了传统统计技术处理多层数据存在的局限。在数据呈现明显的个体镶嵌于社区的层级结构特征,并且因变量为离散二分变量的条件下,可采用广义分层线性回归模型(generalized hierarchical linear model)进行分析。

本文采用广义分层线性回归模型分析邻里绿色空间与城市居民个人属性对休闲性体力活动活跃程度的影响机制,依次构建5个广义分层线性模型,分别对应提出的3个假设,构建只考虑邻里绿色空间、加入个体层控制变量、考虑控制变量随机效应、考虑个体与邻里交互作用等5种情况的多层线性模型,设计思想如下:

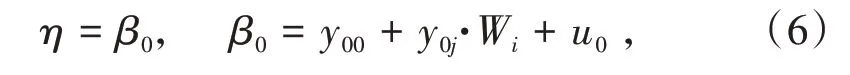

1)采用模型1 检验假设1。此模型为空模型,不含变量,可检验居民休闲性体力活动是否存在社区差异,即是否有必要采用广义分层线性模型。

2)采用模型2 检验假设2。在模型1 的空模型显著的条件下,加入社区层变量构建模型2,既可分析仅包含邻里绿色空间变量下其对因变量的影响情况,还可通过分析组间差异的变化判断新加入的绿色空间变量的合理程度。

3)综合采用模型3~5 检验假设3。首先,构建模型3对个体层面因素可能对居民休闲性体力活动产生的影响加以控制。在模型2的基础上加入个体层变量,将其设置为固定效应,观察加入个体层次控制变量后对方程的影响。其次,在模型3的个体层面显著变量基础上引入随机效应形成模型4,考虑某些因素对个体行为的影响是随着环境的变化而变化的,即个体变量对因变量的影响在各社区是有差异的。若随机效应存在,则需要构建模型5 继续分析个体变量和社区变量产生的交互影响。最后,在模型4 的基础上构建模型5,保留了模型4 结果中个体变量及其随机效应均显著的变量,并增加了其与显著社区层变量的乘积新变量。在如上模型3~4的基础上,该模型可分析社区层变量、个体层变量及它们之间的相互作用对因变量的影响,由此探究个体层变量的调节作用。上述5个模型的计算公式如下。

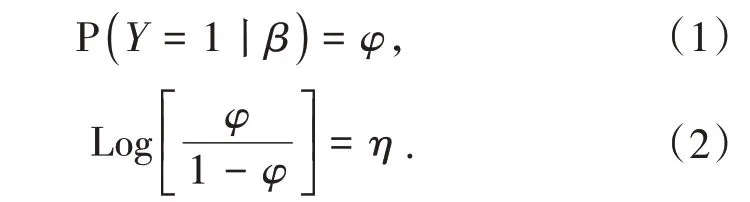

模型1空模型。

第一层

第二层

其中φ表示居民休闲性体力活动为活跃水平的概率,η表示居民的休闲性体力活动活跃程度,β0表示社区层次的截距项,是社区层次居民的休闲性体力活动活跃程度均值,y00居民休闲性体力活动活跃程度总体均值,u0表示社区层次的随机变量,Log表示对模型进行logit变换,即取对数。

模型2在模型1 的第二层中加入邻里绿色空间变量。

第一层

第二层

其中Wi表示社区层次的绿色空间自变量。

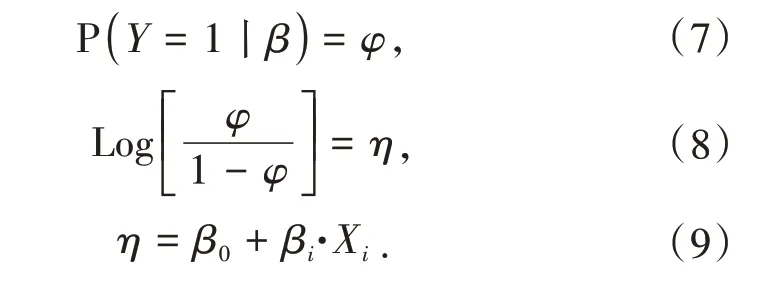

模型3在模型2 的第一层中加入个人属性变量,并将其设置为固定效应。

第一层

第二层

Xi表示个体层次的自变量。

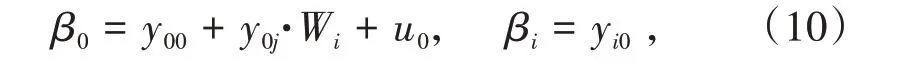

模型4对模型3 结果中对因变量影响显著的个人属性变量作随机效应处理。

第一层

第二层

βi=yi0(模型3结果中不显著的个体变量),

β′i=y′i0+ui(模型3结果中显著的个体变量),ui表示个体层次的随机变量。模型5观测模型4 结果中个体自变量及其随机效应的显著情况,若两者均显著则保留该个体变量的随机效应,并对相应的个人属性变量做与社区层次显著变量的跨层次交互作用;否则将该个体变量重新设为固定效应。上述步骤完成后运行模型,根据运算结果在原模型中剔除掉不显著的交互变量并再次进行回归分析。

第一层

第二层

βi=yi0(模型4 结果中个体变量与随机效应不都显著);

2 结果与分析

2.1 样本特征描述性统计

本文最终共回收1 029 份问卷调查,其中有效问卷991 份,有效率为96.31%。休闲性体力活动不活跃人数共520 人,占总人数的52.5%,体力活动活跃人数471 人,占总人数的47.5%,不活跃人数占比略高。全国第3次国民体质监测调查资料显示,城镇居民闲暇时间体力活动活跃人数占比仅为21.4%,而农村居民更低,仅为6.6%[53],南京市的居民休闲性身体活动水平调查发现,休闲性身体活动达到充足的人数仅有31.0%[54]。可以发现,与全国平均水平或者其他城市相比,广州市居民整体的休闲性体力活动活跃程度较高,但活跃人数未达一半,仍待进一步提高。

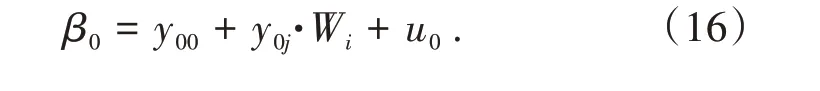

按照受访者所属社区的对比发现,社区间的休闲性体力活动活跃程度相差很大,大部分在20%~70%的大区间内浮动,有个别社区活跃程度甚至达到100%或0%(不过该社区样本量较小)(图3)。但是居民的休闲性体力活动活跃程度是否存在统计学意义上的社区差异,还需要通过数量模型具体判断。

图3 26个社区休闲性体力活动活跃程度的社区分异Fig.3 Community differentiation in leisure physical activity

2.2 广义分层线性模型分析

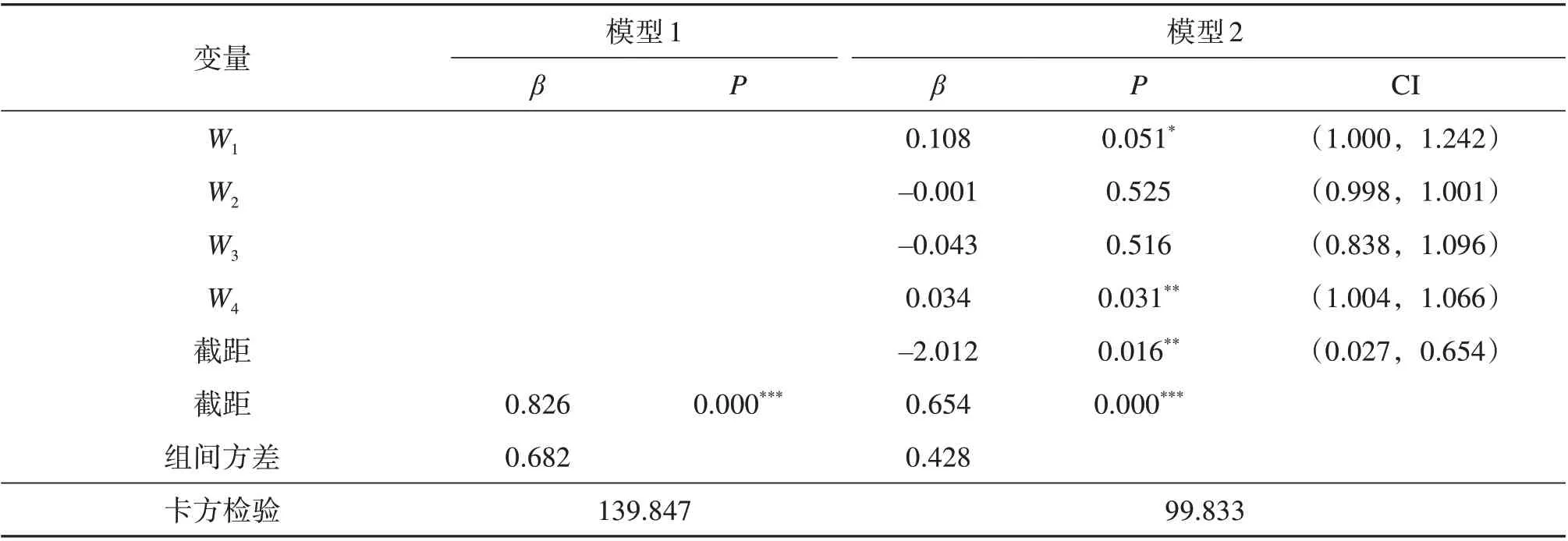

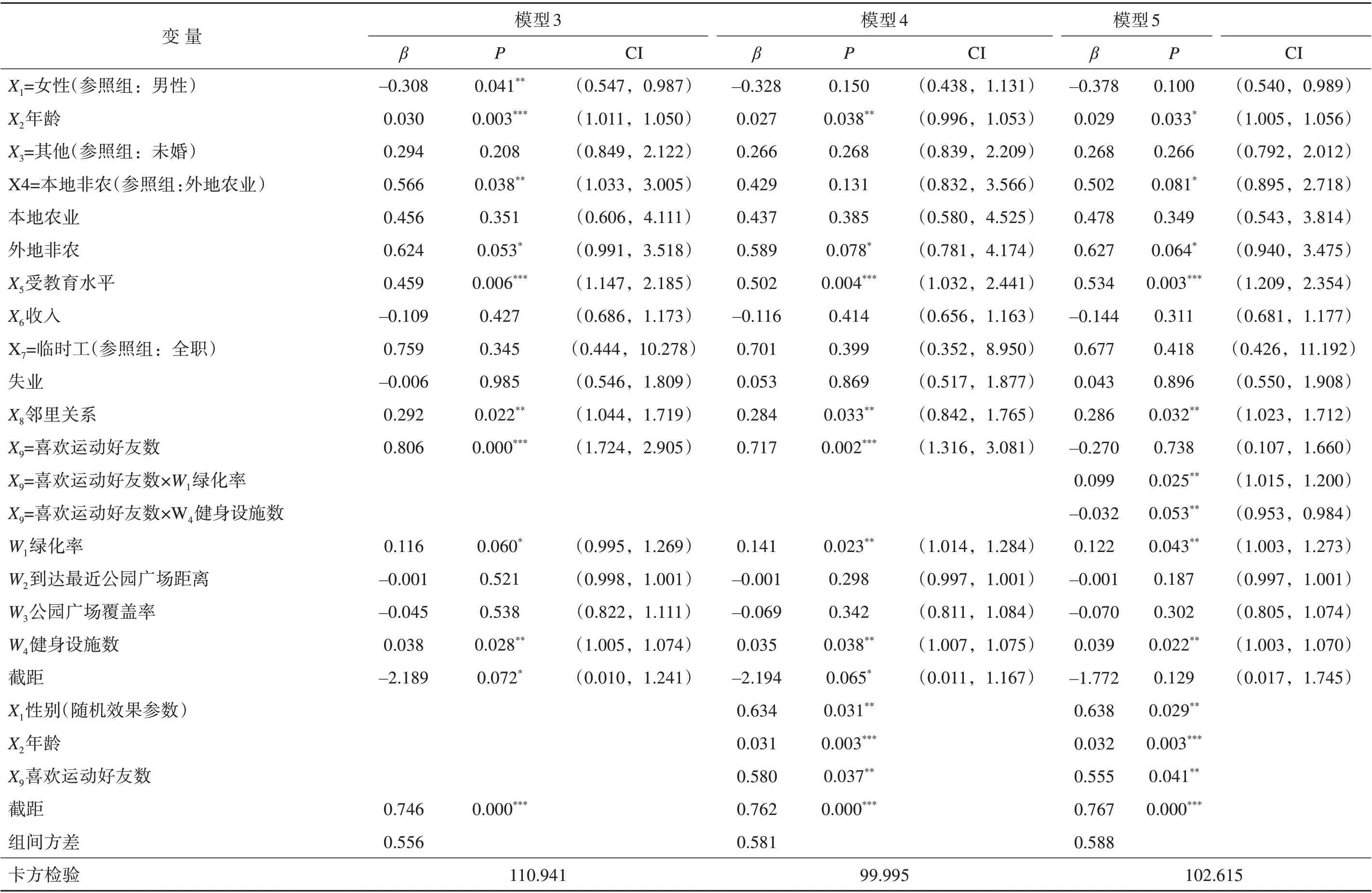

在构建模型前,已事先对自变量进行多重共线性检测,部分个体属性在此过程中被排除,结果显示所选自变量间不存在多重共线性。本文采用多个递进的广义分层线性模型,结合居民个人属性探究邻里绿色空间对居民休闲性体力活动强度的影响机制。变量的显著判定标准为P≤0.1,休闲性体力活动的广义多层模型1~2分析结果见表3,模型3~5分析结果见表4,模型影响机制见图4。

图4 邻里绿色空间对居民休闲性体力活动活跃程度的影响机制图Fig.4 Influence mechanism diagram of neighborhood green space on residents'leisure physical activity

表3 休闲性体力活动的广义多层模型1和模型2的分析结果1)Table 3 Results of the generalized multilevel model 1 and model 2 of leisure physical activity

模型1 中随机效应的截距达到显著水平(P<0.01),说明不同社区之间的变异显著,使用广义分层线性模型是必要的,需要加入社区层变量对随机效应进行进一步解释,说明假设1 验证成立。模型1 的组间方差(社区层)为0.682,社区层因素对居民休闲性体力活动差异的解释度为17.18%(17.18%=0.682/(0.682+π2/3))。

模型2 结果显示组间方差从0.682 降为0.428,表明居民休闲性体力活动的社区差异有37.24%(37.24%=(0.682-0.428)/0.682)。能被这4个加入的社区变量所解释,说明本文选取的邻里绿色空间变量具有一定的合理性。邻里绿色空间的4个变量中,绿化率和健身设施数呈正向关系显著影响居民休闲性体力活动,即绿化率越高、健身设施数越多,居民休闲性体力活动强度越高,说明假设2 验证成立。不过公园广场自变量不呈现显著性,包括它的可达性和覆盖率。

模型3结果显示绿化率和健身设施数依旧显著影响居民休闲性体力活动,同时个体层的显著影响变量有性别、年龄、户口、受教育水平、邻里关系和喜欢运动好友数。模型4结果显示个体层变量及其随机效应均显著的变量仅有两个,为年龄与喜欢运动好友数,需要在模型5中考虑这两个变量与社区显著变量的跨层次的交互作用。

最终模型5结果表示,居民休闲性体力活动活跃程度受多种因素共同影响:社区层面上受绿化率和健身设施数的影响;个体层面上受年龄、户口、受教育水平和邻里关系的影响;特别地,交互层面上受绿化率与喜欢运动好友数的乘积、健身设施数与喜欢运动好友数的乘积的交互变量影响,假设3得以验证成立。在社区层方面,绿化率越高,社区1 km 范围内的健身设施数越多,居民的休闲性体力活动活跃程度就越高。具体地,绿化率和健身设施数每增加一个单位,依次对应的居民休闲性体力活动的期望活跃比为:e0.122=1.130,e0.039=1.040。在个体层方面,居民年龄越高,受教育水平越高,邻里关系越好,他们的休闲性体力活跃度随之越高。具体地,居民的年龄、受教育水平与邻里关系每增加一个单位,依次对应的居民休闲性体力活动的期望活跃比为:e0.029=1.029,e0.534=1.706,e0.286=1.331。另外,与外地农业人口相比,本地非农和外地非农居民更有可能达到休闲性体力活跃,依次对应的期望活跃比为:e0.502=1.652,e0.627=1.872。在交互项方面,“绿化率×喜欢运动好友数”的值越大、或“健身设施数×喜欢运动好友数”的值越小,居民的休闲性体力活动活跃程度就越高。具体而言,二者每增加1 个单位,依次对应的期望活跃比为:e0.099=1.104,e-0.032=0.969。

3 讨 论

本文研究表明居民运动好友数增加对于绿化率和健身设施数起到的调节作用存在方向和强度的差别。该差别可以用使用排他性加以解释。由于健身设施数量是一定的,健身设施具有鲜明的

使用排他性,每次只能服务单个使用者,当有使用者在使用健身设施时,其他人就无法同时使用此类绿色空间,这就意味着每个社区的健身设施对休闲性体力活动的促进效率是固定的,当社区内喜爱运动人数增多时,单靠健身设施社区整体的休闲性活动需求需要通过更长的时间才能得到满足,这就表现为健身设施对休闲性体力活动的促进作用反而被削弱。不同的是,绿化植被没有明显的使用排他性,其服务容量上限非常高,能够同时服务很多体力活动者。通过多地的实证研究发现,在深圳高密度的绿道对体力活动多样性的提升具有显著效果[55],但也有部分学者发现绿色空间与休闲性体力活动之间没有显著关联[56]或负相关关系[57],因此,各地的政策制定应因地制宜,注重当地研究证据。

表4休闲性体力活动的广义多层模型模型3~5的分析结果Table 4 Results of the generalized multilevel model three to five of leisure physical activity

本文发现当社区内喜爱运动人数增多时,绿化植被能同时满足他们对绿色空间的使用需求,社区整体的休闲性体力活动行为大幅增加,这就表现为绿化率对休闲性体力活动的促进作用得到进一步强化。这与国内的实证研究相一致,如Yu等发现深圳地区社区环境特征的改善可以促进成年人的休闲性体力活动[58],陈春等通过对重庆市社区的调查发现提高邻里建成环境品质能改善老年人的社会关系,进而有助于提升休闲性体力活动整体水平[59]。

绿化和健身设施是能够显著提高休闲性体力活动的绿色空间要素,今后的社区绿色空间规划调控应该侧重加强这两项指标。而要充分发挥邻里绿色空间的健康效益,本文发现喜欢运动好友数可以调节绿化和健身设施对于提高休闲行体力活动的促进效应,尽管作用方式不同,却证实了居民社会支持对于促进休闲行体力活动的调节作用。社区应结合自身绿色空间的实际情况,制定合体的体力活动引导政策:绿化率较差的社区,可以通过营造良好的社区运动氛围,提高居民的体力活动社会陪同,最大化地发挥出社区绿化的健康效用;对于健身设施匮乏的社区,活跃的社区运动氛围不再是体力活跃的有利提升途径,社区应该另辟蹊径指导居民进行多样化的休闲性体力活动,更好地利用除健身设施外的其他绿色空间资源。

本文选取的4个邻里绿色空间变量中,与公园广场相关的2 个变量均不影响居民休闲性体力活跃,与社区内部较为相关的绿化率和健身设施数则是显著因素,由此猜测居民可能会更倾向于就近在社区内及周边进行休闲性体力活动,较少考虑位置较远的绿色空间如公园广场,未来可以分别对绿色空间要素按距离进行对比分析和实证。这与已有相关研究结果相一致[38],目前对杭州市和温州市的社区建成环境与休闲性体力活动的研究发现,邻里间体育活动的随机变化具有显著性差异,社区层面的差异可以解释3.0%休闲性体力活动的差异性[60],说明不同城市居民休闲性体力活动的社区层水平存在差异。值得一提的是,本文对邻里绿色空间的刻画尚不够充分,已有变量计数形式较为单一,未来可加入对邻里绿色空间质量的描述,而且本文将所有社区均看作开放小区,假定在1 km 缓冲区内的绿地均可使用,忽略了部分封闭社区绿色空间的排他性,也可以在未来的研究中进一步精细化。

本文采用问卷数据,关注同一时间点上的个体差异,因此未能对被访者的体力活动状态形成时间点上的追踪,未来可结合大数据在时间和空间维度上补充数据,探讨休闲性体力活动和建成环境之间的关系如何随时间而变化。

4 结 论

建成环境对休闲性体力活动的影响在国内外都做了大量研究,本文以广州为例,利用问卷调查数据和地理空间数据,采用广义分层线性模型,分析印证了邻里绿色空间对居民休闲性体力活动的促进作用,同时发现居民个人属性在其中存在的调节作用。主要结论如下:

1)广州市休闲性体力活动整体活跃水平有待提高且存在显著的社区间差异。

2)良好的邻里绿色空间能增强居民的休闲性体力活动强度:绿化率越高、健身设施数越多,居民休闲性体力活动活跃程度越高。

3)居民的社会支持会调节邻里绿色空间对休闲性体力活动的促进作用:居民喜欢运动的好友越多,绿化率对休闲性体力活动的促进作用得以进一步加强;但是健身设施数的促进作用反而会被削弱。