浙江玉环犁头咀话语音分析

——与温岭吴语接触的一个闽语方言岛①

阮咏梅

(宁波大学 人文与传媒学院,浙江 宁波 315211)

犁头咀话是一个非常典型的居于温岭吴语包围圈中的闽语方言岛。目前为止尚未发现任何关于犁头咀话的文献资料和研究成果。由于温岭旧称“太平”,玉环人称温岭话为“太平话”,而且自认为玉环城关话与“太平话”相差不大。温岭境内还有一个闽语方言岛——温岭石塘的“箬山话”[1]。为了便于读者理解,本文所说的温岭话,指温岭吴语。

犁头咀村位于温岭与玉环之间的省道旁,属玉环玉城街道城东片,交通十分便捷。“全村现户籍人口1030人,共320户,其中男535人、女495人。外来人口2200多人。”②参见浙江省人民政府“浙江政务服务网”(检索日期:2022年9月25日):https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/street/list/streetinfo.do?adcode=331083001259&webid=300&name=&type=0。另,2020年1月14日在犁头咀村调查时,见村部墙上张贴的“犁头咀村简介”中提到:“全村分8个居民小组,共328户,1028人,外来人员近2058余人。” “咀”是“嘴”的异体字,本文名从主人,统一写作“犁头咀”。据2004年重修的《张氏宗谱》③由本文发音合作人张士斌先生提供。,犁头咀人源自福建莆田秀屿镇石尾村,自清道光年间(1821-1850)迁入,至今已有200余年的历史。迁移到玉环境内的犁头咀和炮台④据玉环市干江镇炮台村人民调解委员会张姓女工作人员介绍,今炮台村民说的话与玉环县城方言基本相同,即与温岭话相似的吴语。电话里听起来其口音确实如此。目前炮台村只有两户张姓,而且是亲戚(电话调查时间:2021年6月21日)。二地的是张姓四房三兄弟,现为第七代。

移民后受人文环境、行政建制、属辖地变更以及人口流动、语言接触等因素的影响,犁头咀话除了保持来源地方言的特点外,也发生了不少变化,最终形成具有自身特色的方言岛。实际上,除了犁头咀话、温岭话外,大部分犁头咀人还会说温州平阳话①调查时专门就此事问过两位发音人,他们解释是由于务工、学习农业技术和经商等原因,很多犁头咀人去温州平阳生活过,因而学会了平阳话。另据《台州市志》(中华书局,2010:38)记载,雍正六年(1728)于玉环山(岛)置玉环厅,隶温州府。太平县二十四都、二十五都、二十六都都划入玉环厅。同知张坦熊招募外县农民来玉环垦荒,按人口分配土地,平阳等邻近各县迁入33姓氏。可能这也是犁头咀人会说平阳话的原因之一。。可以说,犁头咀人是台州比较少见的能操多种方言的多语人,具有较强的语言能力。虽然很多犁头咀人外出学艺和打工期间比较熟练地习得了温州平阳话,但温州平阳毕竟与犁头咀不存在地理上的接壤关系,其方言不像温岭话那样直接包围犁头咀,而且也没有温岭话那样强势,所以对犁头咀话的发展没有直接和深刻的影响,本文暂不用来比较和讨论。

本文犁头咀话主要发音合作人为:(1)张士斌,男,生于1955年10月,小学五年级文化程度,曾任犁头咀村部会计;(2)林盛章,男,57岁,初中文化程度,木工。两位发音人祖辈三代皆为犁头咀人,一直生活在犁头咀村。本文记音以第一发音人为主。集中调查时间为2020年1月。

一、犁头咀话音系

(一)声母

犁头咀话共有27个声母(包括零声母),见表1②下文中下标数字表示该字的读音数;下划单线表示白读音,双线表示文读音;“~”表示所涉前字的重复;“口”表示有音而本字不详的字;“白”指白读音,“文”指文读音;所涉地名以简称下标,如“莆”指“莆田”,“犁”指“犁头咀”。。

表1 犁头咀话声母表

说明:

(1)f近ɸ,如“府付”等。

(2)n在细音前发音部位偏后,但尚未完全到ȵ。

(3)鼻音和边音实际发音时有紧喉和浊流之分,一般紧喉配阴调,浊流配阳调。但阳平中部分字读紧喉,如“圆园延爷吴煤︱鞋移”等;阴去中部分字读浊流,如“妹”等。若非必要,本文记音时一般不作区分。

(4)零声母Ǿ发音时有紧喉色彩,文中记音时从略。由于温岭话中有[ɦ]声母,犁头咀话中有部分读[ɦ]的字来源于古匣母、疑母等,为了便于比较,本文音系保留[ɦ]。

(二)韵母

犁头咀话共有47个韵母(包括自成音节的m、n、ŋ),见表2。

表2 犁头咀话韵母表

说明:

(1) o舌位偏高,开口度偏小,有时略有动程。

(2) i实际近 ɪ。

(3) iou和iu之间的差异从听感上常常难以辨别,但是比字后比较明显。二者有合并的倾向。

(4) u实际偏ʊ,有时前有近ɯ的短暂滑音,如“奴路”等。

(5) uəi、uəŋ中主要元音 ə 舌位偏高、偏后。

(6) yoŋ中介音y的圆唇不太到位。

(7)有的字鼻化音发音不太明显,或时有时无。

(8) ioʔ中介音i稍有圆唇色彩,o开口度稍大。

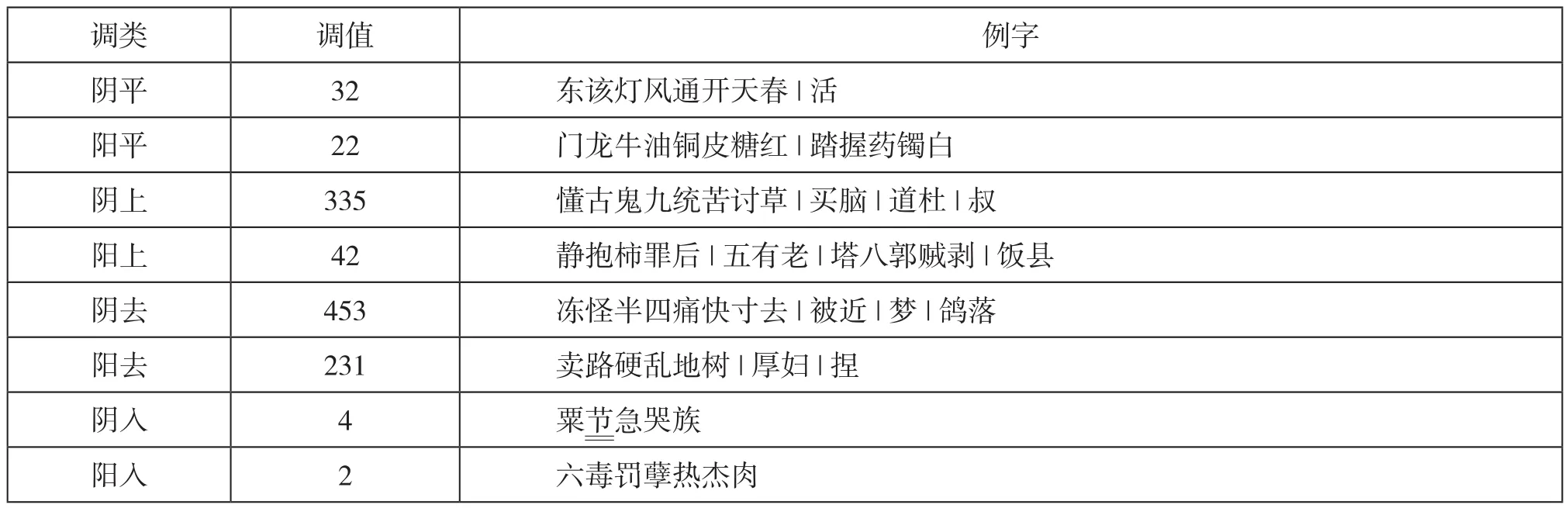

(三)声调

犁头咀话共有8个单字调,见表3。

表3 犁头咀话声调表

说明:

(1)阴平起点稍高。

(2)阳平有时读31。这个调值与22调值差别很大,且与阴平32、阳去231过于接近,很有可能是受温岭话阳平调值31的影响。

(3)阴上变体有224、35或24。

(4)阴去变体有53和42,与阳上接近。

(5)阳去有时近242。

二、犁头咀话的闽吴语语音特征

根据李如龙、姚荣松[2]26-27,75-79从历史语音演变角度归纳出来的闽语语音特征(见下文1-7项)和《中国语言地图集》(第二版)[3]中吴语的九个共同语音特征(见下文8-17项),犁头咀话的闽语和吴语特征逐项比较和说明如下。

1.古轻唇音“非、敷、奉、微”四母,今犁头咀话读为双唇音或h声母,保留了“古无轻唇音”的典型闽语特征。如:飞 puəi32︱分 puoŋ32︱蜂 phaŋ32︱房 paŋ22︱风 puəŋ32︱凤 hoŋ42。但是有些字如 “费、丰” 等读唇齿音f声母,显然是受了温岭吴语的影响。

2.舌上归舌头。犁头咀话存在古“舌上归舌头”的典型闽语特征,如:猪ty32︱长dəŋ22︱中tøŋ32︱摘ti453︱张 tiu~32︱茶 tɔ22︱沉 theŋ22。

3.匣母字今闽语中读舌根声母或零声母。犁头咀话中此类字声母比较复杂,如:厚ɡau231︱含kɔ˜22︱寒kua~22︱汗 kua~42︱县 ki42︱鞋 e22︱话 ua42︱红 aŋ22︱祸 ho453︱学 haʔ4。

4.古全浊声母清化为塞音、塞擦音时,犁头咀话中多数字也是不论平仄而读相应的不送气清声母,读为送气清声母的字相对较少(详见后文)。如:盘puã22︱步po453︱图to22︱定tiã42︱撞tsøŋ32。个别读清擦音,如:坐 sø42。

5.古云母字读为[h-]声母。犁头咀话中此类字如:雨ho42︱远huĩ42︱雄haŋ22。

6.古心母和书母部分字今白读为塞擦音。犁头咀话中这个特征非常明显。如:笑tɕhiou453︱树tɕhiu453︱手 tɕhiu335︱星 tsha3̃2︱斜 tɕhiɔ22︱书 tɕy32︱寻︱tshøŋ453︱贼 tshəʔ42︱深 thiŋ32白/ tɕhiŋ32文。

7.古以母一些字今闽语中读[s-]声母。犁头咀话中此类字也读擦音,如“翼ɕiəʔ4”等。

8.古全浊声母在发音上仍保留独立的声类是吴语最重要的特征。犁头咀话中有五个浊声母[b ɡ d ʣ ʥ],比有全浊声母的闽南方言中多出了两个浊声母。这条特征与前面第4条特征正好相反,但是两者并存于犁头咀话中。这种看似矛盾之处正好说明了闽语和吴语的接触结果。

9.古微、日、疑母吴语今多有文白读,白读为鼻音,文读为口音,南部白读音多于北部。这种吴语特征在犁头咀话中表现不太明显,而以闽语特征为主。如:雾po22︱味pi42︱热dʑiəʔ2︱日tiəʔ4︱藕o335︱牙ɡɔ22︱耳ɕi453,这些字都没有鼻音声母的读法。也有部分日母字读为鼻音声母的,如:染niŋ335︱肉noʔ2︱让ni231,这些字在温岭话中也读鼻音声母。

10.见晓组开口二等字吴语一般有文白读,白读为舌根[k]组声母拼洪音,文读为舌面[ʨ]组声母拼细音。温岭话中此类文白读现象不太明显,多读舌根声母。犁头咀话在这点上与温岭话相似,只读舌根音,无文白异读现象。如:假 kɔ335︱嫁 kɔ453︱街 ki335︱下 ha453。

11.鼻音、边音和零声母在吴语中一般因声调阴阳的不同而分成两类,逢阴调类,声母前有一定程度的紧喉现象;阳调类则带浊喉擦音[ɦ]。犁头咀话中也存在这两套声母的不同发音现象,阴调类声母带紧喉特征的字如:面 miŋ453︱饭 mai453︱物 məʔ4︱摸 mo32︱梦 maŋ453︱骂 mo453︱秧 ŋ32。

12.单元音韵母。虽然闽语和吴语的单元音韵母情况都比较复杂,而且各自存在较大的内部差异,但总体而言,闽语的单元音韵母数比吴语略少,主要差异在于圆唇元音[y]和舌尖前元音[ɿ]的有无上。犁头咀话中有9个单元音韵母,比温岭话少2个,比莆田话多1-3个①蔡国妹(2009:15)记录的单元音韵母是6个,李如龙等(2019:19)记录的是8个。两个版本的一致点在于均无舌尖元音[ɿ],分歧点在于一个无圆唇元音[y](蔡国妹版),一个则有(李如龙版)。。

13.止蟹摄合口三等见系部分口语常用字在吴语中有文白读,白读为[y]韵母,文读为合口呼韵母。犁头咀话中只读合口呼韵母[u-],不存在文白异读现象,如:贵kuəi453︱龟uəi32︱跪kuəi42︱围uəi22。

14.咍泰有别。蟹摄开口一等咍泰二韵今吴语中一般不同音,咍韵字元音较高,泰韵字元音较低。犁头咀话中情况比较复杂,虽然“菜 = 蔡 tsʰai53”,但二韵中读 ai、ua、uəi、i、ø等多种韵母,如:戴 ti53︱带 tua53︱盖 kʰi53︱袋 tø41︱kʰuəi32︱改 kie335︱海 hai335。

15.“鸟”字在吴语中有古端母一读。犁头咀话中“鸟”字读[tɕiou335],无古端母读音。

16.“打”字在吴语中读如梗摄。犁头咀话中“打”字无古梗摄读音,而是训读为[pha42],其本字为“”,是闽语的特征词之一。

17.声调为四声八调。犁头咀话保留古四声依声母清浊各分阴阳的特征,清阴浊阳,基本上阴高阳低,显示出比较整齐的格局。但是在具体分化上存在声调之间不平衡的现象,如古上声和入声分化比较复杂,导致今阴上、阳上、阴去和阳去字来源不一,也不太稳定。

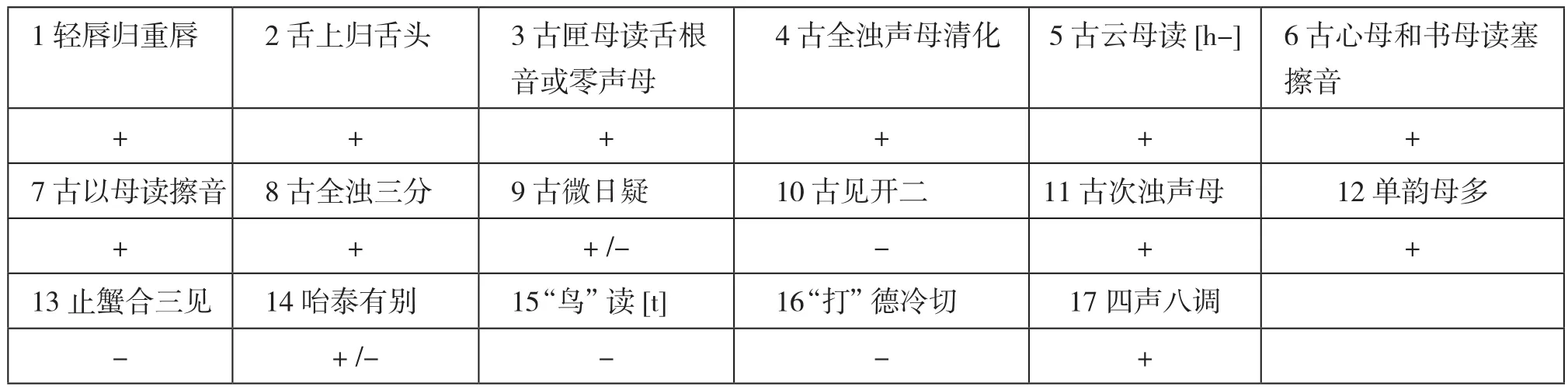

综上17条闽吴语特征,在犁头咀话中的表现可大致概括如表4(表中“﹢”表示符合特征,“-”表示不符合特征)。

表4 犁头咀话的闽语和吴语特征

三、犁头咀话与源方言、周边方言的语音比较

犁头咀人的祖辈是在清道光年间从福建莆田迁移而来的。莆田早自北宋太平兴国四年(979)起就府治独立,七八百年后莆田方言逐渐演变为兼具闽南和闽东方言色彩的一种过渡性方言。为了更加全面地了解犁头咀话的语言特征,本文除了将犁头咀话与其来源地方言(莆田话)和周边方言(温岭话)进行共时比较外,同时增加泉州(闽南话代表)和福州(闽东话代表)两地方言的比较。

用于比较的具体语料来源主要如下:莆田(蔡国妹[4]),福州(北大版《汉语方音字汇》[5]),泉州(林连通[6];李如龙、姚荣松[2];林宝卿[7]),温岭(阮咏梅[8])。为了便于比较和行文的一致,语料引用时将国际音标形式做了些许改动,送气音统一用上标“h”,声调采用实际调值;连读变调只标实际发音调值。

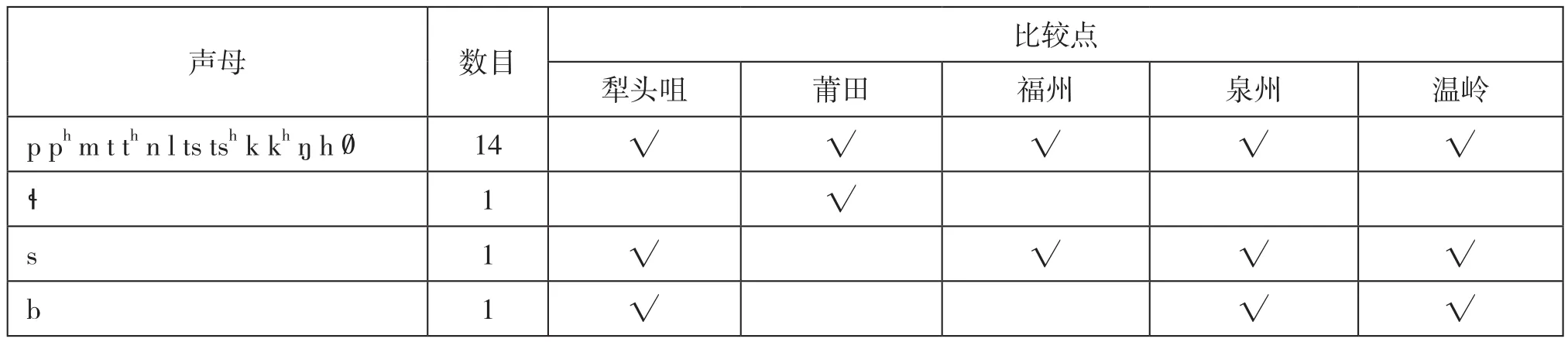

(一)声母比较

莆田话和福州话都是15个声母,泉州话有17个声母,犁头咀话和温岭话则皆为29个声母。温岭话中次浊声母实际上分紧喉和浊流两套,本文从简合并为一套。具体的声母数目异同和内容分类见表5(表中“√”表示“有”)。

表5 犁头咀话与源方言、周边方言的声母比较

续表5

犁头咀话与这些方言点之间的声母差异主要表现在以下六点:

1.舌尖边清擦音 [ɬ]的存废

犁头咀话中不存在其源方言莆田话中的舌尖清边擦音[ɬ]。[ɬ]是莆田话作为莆仙片闽语区别于福州、泉州两地方言最重要的特征之一,因为福州和泉州话都没有[ɬ]声母。根据戴黎刚对莆田话《新约全书附诗篇》(1912年)中莆田话音系的归纳和分析,百余年前的莆田话声母与今相比完全一致,其中他引用了Theodore F.Cole在1972年明确指出的s是很独特的边音声母[9]。据李如龙、姚荣松[2]99,汉语方言中有边擦音[ɬ]的地方,除了莆仙话外,还有粤西南和桂南地区,以及安徽歙县等地。“泉州和福州均没有边擦音声母,莆田处于强势的泉州话和福州话的包夹之中,竟然能够顽强地保留住边擦音这个特征,实属奇迹。”[2]99。其实这种“奇迹”来自越具有独特性的语言特征越难以被同化,也越有生命力,从而产生语言的 “石化(fossilization)”的现象。

莆仙话中读[ɬ]声母的字在今犁头咀话中分为两类:一类是逢洪音读s,一类是逢细音读ɕ。这种特点与周边吴语相同,如:杉 ɬaŋ533莆︱ saŋ32犁;烧 ɬieu533莆︱ ɕiu32犁。

2.声母类化

“声母类化”这一术语最早见于《闽音研究》(1930年),但作者未具体说明其理据。这个“类”虽可指连读前字的韵母类别,但更可能是指连读后字的原声母类别。同组声母的音变形式相同,连读音变“中和”了其相互间的特征对立而变成了同一“类”,所以叫做“类化”。[10]泉州、厦门、漳州等地闽南方言均无声母类化现象,但莆仙话和福州话中有,而且二者大同小异。[2]99-100犁头咀话存在这种声母类化现象。类化后的声母主要以l为主,还有鼻音声母和零声母或ɦ。从类化条件、规律和结果来看,福州话最复杂,莆田话次之,犁头咀话最简单。犁头咀话中的声母类化多与前字的阴阳性质相关,即阴声韵后类化为1或零声母;阳声韵后类化为鼻音声母;入声韵后音节类化则与有些字一样,可以其声母自身为条件,如下文“柏、风、板”等唇音声母字,类化为同部位的m声母。但总体而言,犁头咀话中此类规律不太严格。

声母类化为 l的词如:老鼠 lo22ly24︱喙须胡须ʦhuəi55liu22︱海参 hai35leŋ31︱处暑 ʨhy55luəi24︱文书muoŋ24ly41︱扫帚 sau55liu24︱坐头马桶ʦho335lau22︱头梳 thau335luəi31︱手指戒指ʨhiu33lai24︱大蛇 tua22liɔ22︱雀鸟喜鹊kha55liu24︱尾巴 buəi22le51︱倒手左手to55liu24︱正手 ʨi55liu24右手︱点心 təʔ3liŋ51︱楼梯梯子lau22luəi41︱喙唇皮嘴唇tshuəi453liŋ22phuəi32︱手镯 ʨhiu335lo22︱露水 lo44luəi24︱暝时夜晚ma22li31。

在我们的单字调查过程中,发音人直接发声母l或n的字如:梯luəi22︱嫂lo335︱州liu32︱丢lau453︱舌 li22︱辰唇 liŋ22︱镯 lo22︱僧 leŋ32︱蝇 liŋ22︱取 nia22︱叶 niu22︱参人~ni32︱井水~na335。可见这些字的声母类化现象非常严重,以至于取代了其原有声母。

类化声母为鼻音的词如:番薯 haʔ3ny22︱洋番薯 ni22haʔ2ny22︱蚊帐 maŋ22ni41︱面桶脸盆miŋ453naŋ24︱拳头 kuəŋ22nau22︱丸囝i22nia24汤圆︱南风天 naŋ22muĩ22thiŋ453︱月半 kuəi22mu41︱松柏 saʔ4ma31︱走人家走亲戚ʦau22nəŋ453ŋa31。

类化为零声母或 ɦ 的词如:哑口哑巴o33ɦau335︱围巾 uəi22ɦyŋ41︱胡蚁蚂蚁ho335iɔ42︱耳囝耳朵ɕi2224︱鼻囝鼻子phi22ɦi31︱椅囝凳子i33ɦi24/i335liu22︱七月半 tɕhiəʔ4ɦuəi22mu41︱冬瓜 taŋ335ɦua453。总体而言,犁头咀话中类化为鼻音声母m和ŋ的现象不如莆田话多,其中莆田话中类化为鼻音声母ŋ的字在犁头咀话中大都类化为零声母或ɦ。

犁头咀话中声母类化现象主要发生在常用口语词上。但就同一个字而言,有时声母类化,有时声母不类化。除了常用性外,有时两者之间并无明显的规律可循。如:“酒”字,在“白酒ba22liu24”中类化,而“黄酒 ŋ22/aŋ22ʨiu335︱秫米酒江米酒soʔ3bi22ʨiu335” 中则保持原声母的读法;“半” 字,在 “七月半 tɕhiəʔ4ɦuəi22mu41”中类化,在 “顶半暝上半夜teŋ33pu453ma22、下半暝下半夜ɔ33pu453ma22” 中则保持原声母;“豆” 字,在 “白豆黄豆pa453tau32︱绿豆loʔ4tau32︱豇豆kuəŋ335tau32”中读原声母,而在“蚕豆、豌豆”中则前后两次调查结果不同,第一次录音是声母类化的,为“蚕豆ʦhuəŋ24lau22︱豌①“豌”字发音时以[kua453]居多,鼻化音的特征不太明显。豆kua453lau22”,第二次录音则读原声母,为“蚕豆ʦhuəŋ24tau32︱豌豆 ku453tau32”。又如同一个 “菜” 字,除了 “芹菜 khyŋ24lai41”中发生声母类化外,其余的菜大都保持原音,如 “大白菜 tua22pa22ʦhai453︱菠薐菜菠菜po33ləŋ22ʦhai453︱韭菜 kiu22ʦhai453︱香菜 ɕi33ʦhai453︱青菜tsh33tshai453”。莆田话中除了“青菜”的“菜”有两读外,其他词中的“豆”和“菜”一律声母类化[4]83-84。难道近二百年前“芹菜”是莆田最常见的菜因而成为最常用的词吗?是不是与前一音节“芹”字读圆唇元音有关呢?因为圆唇元音是闽语的“有标记”性特征所以当地人印象特别深刻?目前为止找不到其他的例子,孤例不证,此处存疑。

除了语音条件、词汇常用程度外,声母类化还跟语义和功能相关。如“头”字,表实在的词汇意义时保持原来读音,如:剃头thi453thau22︱梳头sø32thau22”,而作为最常用的词缀时,则会发生声母类化,如:长菜头白萝卜dəŋ22ʦhai453lau22︱芋头 o22lau22︱扶头枕头pho22lau22︱袖綩头袖子ʨhiu33ɦua41lau22︱裤头囝短内裤kho55lau33ni24︱馒头 muəŋ22lau22︱馅头馅儿kiu33lau22︱肩胛头肩膀kieŋ33453lau22︱拳头 kuəŋ22nau22︱骹腹头膝盖khɔ33paʔ4lau22。此外,“囝”字等也存在声母类化两读的情况,以词缀类居多。可见,部分声母类化的功能与构词和语义的虚化有关。

由于时代的变迁和词汇的更替,有些在莆田话中读声母类化的词已在犁头咀话中消失或被另外的词所代替。百余年前就已存在于莆田话中的声母类化现象[9]在犁头咀话中将逐渐缩小使用的空间和频率,尤其在与周边温岭吴语的接触过程中,其萎缩的速度会更快。不过,并非与温岭方言相同的词汇就一定会读音趋同,或者说就一定不会声母类化。正如上文提到的“半”字,与温岭方言说法相同的“七月半”中类化了,而不类化的“顶半暝、下半暝”和“一半、一大半”中,前者不见于温岭方言,后者与温岭方言说法相同;“酒”字在与温岭方言说法相同的“白酒”中类化了,“黄酒”中不类化,而温岭方言中没有的“秫米酒”中却不类化。当然,犁头咀话中直接借用于温岭方言的词汇,基本上就不会发生声母类化的现象,如莆田话中“暖瓶nuəŋ24meŋ24”,“瓶”字声母类化,但是犁头咀话中不叫“暖瓶”,而是与周边温岭吴语一样叫“热水瓶ʥiəʔ2ʦui453pieŋ32”,“瓶” 字就保留了原来的读音而不产生声母类化。

总之,正如李如龙所指出的“词语的类化与否是综合多种制约条件,依语词的具体情况逐个形成习惯的,而不是按严密规则类推出来的”[11],犁头咀话声母类化的程度和制约条件虽与福州话、莆田话有差异,但声母类化的性质和以词汇扩散方式推进的特征是一脉相承的。

3.全浊声母清化

犁头咀话中古全浊声母字今读塞音、塞擦音的声母有三种情况:全浊声母、不送气清声母和送气清声母。其清化后的类型与闽语一致,即闽语中古全浊声母今读塞音或塞擦音的字清化时,不论平仄,都有一部分读不送气清声母,一部分读送气清声母,不送气的比例高于送气[12]。在我们统计的96个例字中,读不送气清声母的字有60个,占62.5%;读送气清声母的字有36个,占37.5%,其中以平声字居多,有20个,占近50%,其次为入声和上声,数量相仿,去声字最少。犁头咀话中古全浊声母今读送气清声母的比例,与福建省西部连成县的姑田、万安、赖源三地的送气字[13]比例相近(分别为37%、39%和35%)。这些比例略高于一般的闽语,但它们在送气和不送气的分化上不以《广韵》的韵类和调类为条件,这种性质也与闽语一致,而且有些字在各地闽语都读送气音,非常一致,如“头、糖、啼、沓、虫”等。犁头咀话中,除了“沓”字调查未果外,其他几个字也读送气音。

犁头咀话中60个读为不送气清声母的字是:簿pu42︱步pu453︱图to22︱除ty22︱渠kuəi22︱住to453︱台 tai22︱袋 tø42︱财 ʦai22︱排牌 pe22︱败 pai453︱递 tai453︱赔 puəi22︱背 puəi42︱罪 ʦuəi42︱跪 kuəi42︱柜kuəi453︱肥puəi22︱桥kiou22︱轿ʨiou22︱裙kuoŋ22︱条tiou22︱豆tau453︱愁ʨiu22︱旧舅ku42︱踏tɔ22︱闸 ʦɔ335︱甜 tieŋ22︱入 tiəʔ4︱弹 tu22︱办 paŋ42︱便 pieŋ42︱缠 teŋ22︱健 ki42︱盘 pu22︱断 tøŋ42︱夺 toʔ4︱传 tøŋ22︱权 kuoŋ22︱贫 piŋ22︱陈 teŋ22︱侄着 tiəʔ2︱瓶 peŋ22︱停定 ti42︱铜 taŋ22︱毒 toʔ2︱层 tøŋ22︱食极 ʨiəʔ4︱平 p22︱病 p42︱棒 puoŋ42︱撞 ʦøŋ42︱朋 puoŋ22︱藤 teŋ335︱重 taŋ42。

犁头咀话中36个读为送气清声母的字是:虫thaŋ22︱头thau22︱浮phu22︱绸khiu22︱潭thaŋ22︱蚕ʦhøŋ22︱赚 thei453︱钳 khieŋ22︱寻 ʦhøŋ453︱沉 thøŋ22︱琴 ʨhiŋ22︱塍 ʦheŋ22︱垫 thieŋ42︱截 ʨhiəʔ4︱糖 thəŋ22︱特thaʔ4︱贼 ʦhəʔ42︱棚 phaŋ22︱静 thiŋ42︱程 thi22︱席 ʨhiu22︱桶 thaŋ335︱赎 tho335︱柱 thiu42︱树 ʨhiu453︱皮phuəi22︱被 phuəi42︱鼻 phi22/phi453︱柿 khi22︱垂锤 thuəi22︱抱 phu42︱桃 tho22︱造 ʦhɔ453︱啼 thi22。

4.舌面声母

犁头咀话中存在一套舌面前声母[ʨ ʨhɕ ʥ ʑ]。这些[ʨ]组声母字来自于古精组、知系和见系。但并非古精组、知系和见系字在细音前都已腭化为舌面前声母。

已经彻底腭化的字大都为 i细音韵母,如:借 tɕiu453︱几 tɕi335︱数名词 ɕiu453︱写 ɕia335︱车 tɕhia32︱丝 ɕi32︱市 ɕi42︱戏系 ɕi453︱字 dʑi231︱笑 tɕhiou453︱照 tɕiou453︱酒 tɕiu335︱寿 ɕiu453︱愁 tɕiu22白/ɕiu22文︱琴 tɕhiŋ22︱战 tɕieŋ453︱扇 ɕieŋ453︱进 tɕi453︱亲 tɕhiŋ32︱新升身 ɕiŋ32︱镇 tɕiŋ453︱勤 dʑiŋ22︱厂 tɕhi335︱伤ɕiɔŋ32︱响 ɕi335︱痒 tɕi42/ɕi42︱雀 tɕia453︱整 tɕi335︱证正~反tɕi453︱秤 tɕhiŋ453︱剩 ɕiŋ42︱兴 ɕiŋ453︱席 tɕhiu22白/ʑiəʔ2文︱尺 tɕhiu42︱食 tɕiəʔ2白/ɕiəʔ4文︱二 dʑi231一~三/di231十~,~十~︱属 ɕioʔ4︱任责~ʑiŋ231︱城ɕi22︱极 tɕiəʔ4︱七 tɕhiə42︱设失式削实 ɕiəʔ4︱石 ʑiəʔ2︱及热杰剧 dʑiəʔ2。后拼 [y]细音的字则不多,如 :书ʨy32︱鱼ɕy22。这跟闽语本身y韵母不太典型大有关系。

古精组、知系和见系字在犁头咀话中两读的情况比较常见,或[k]组与[ʨ]组声母两读,或[ts]组与[ʨ]组声母两读,有的属于新老派之别,有的则受词汇条件限制,如:积kiəʔ4老派/tɕiəʔ4新派︱节 kiəʔ4老派/tɕiəʔ5新派/tse42端午~︱刺 tshɿ453~刀/tɕhi453一根~。在整个调查过程中,发音人频繁地在[k]组与[ʨ]组声母中自由转换,发音人往往一会儿读[ʨ]组,一会儿读[k]组或[ʦ]组。有些舌根声母字的介音i发音时不太明显,如“牵khieŋ32” 字等。但 [k]组与 [ʨ]组在细音前形成对立,如:桥 kiou22——轿 ʨiou22︱织吉急 kiəʔ4——结 ʨiəʔ4。

古精组、知系和见系字在犁头咀话中未发现有[ʦ]组声母拼细音的现象,所以不存在尖音,但舌根音拼细音的字十分常见,读为k声母的字如:个寄夹记ki453︱饥ki32︱菊kiəʔ4︱姜ki32︱肩kieŋ32︱经贞kiŋ32︱决 kioʔ4︱劲震 kiŋ42︱紧 kiŋ335︱健 ki42︱恭 kyoŋ32;读为 kh声母的字如:绸 khiu22︱钳 khieŋ22︱欠 khieŋ453︱窗 khyoŋ32︱缺 khioʔ4︱肯 khieŋ335︱刻 khi42︱溪 khi32︱契气 khi453︱快 khie453︱骑 khiɔ22︱器khi453︱柿 khi42;读为 ɡ声母的字如:局玉 ɡioʔ2︱鹅 ɡiɔ22︱义 ɡi22︱悬高 ɡie22︱狂 ɡyoŋ22。犁头咀话中未发现h声母能拼细音的现象,温岭话中h声母不拼i细音但能拼y细音。

可见这组字在今犁头咀话中正处于进行中的变化状态。从其源方言来看,莆田话和相近的泉州话都不存在舌面前声母,福州话中声母ʦ、ʦʻ、s、k、kʻ、ŋ、x在细音前都腭化,其中声母x的实际音值为ç[5]39,也可视为发音上的语音同化现象,尚未真正完成腭化。而犁头咀话周边的温岭吴语,不但存在全套的舌面前音声母,而且还保留舌根音能拼细音尤其是能拼撮口韵的典型特征,这也是台州方言在吴语中能独立自成一片的最主要特征之一[14]。犁头咀话这一组声母上的发音特征显然是深受温岭吴语长期感染的结果。

5.古明泥疑母

古明母字在犁头咀话中有b和m两种声母读音,除了入声字多读为b声母外,其他字基本上不存在分化的语音条件。读为b声母的字如:明biŋ22︱磨bu231︱马bɔ335︱买be335︱卖be231︱米bi335︱帽bo231︱庙 biou231︱篾 bi22︱袜 buəi22︱墨目 baʔ2︱麦 ba22︱木 boʔ2;读为 m 声母的字如:骂 mo453︱妹 muəi453︱眉 mi22︱毛 məŋ22︱棉 mieŋ231︱满 mu335︱万 maŋ231︱民 miŋ22︱门 mu22︱忙 muoŋ22︱网 maŋ231︱命mi231。

古泥母字在犁头咀话中只读n声母,也不存在n和l混读情况,如:奴nu22︱内nyŋ22︱脑nau335。

古疑母字在犁头咀话中的读音非常复杂,有ɡ、k、ŋ、n、ɕ、ɦ和零声母共七个声母,如:牙ɦi335︱牛u22︱五 ŋo231︱鱼 ɕy22︱瓦 ɕiɔ453︱鹅 ɡiɔ22︱饿 ɡu231︱熬 ŋɔ335︱岩 ɡaŋ22︱岸 hu42︱颜 ŋaŋ453︱孽 ɡiəʔ2︱言nieŋ231︱原 uoŋ22︱月 kuəi22︱银 nyŋ22︱硬 niŋ231︱额 ɕi22︱迎 ɦiɔŋ22︱玉 ɡioʔ2。

黄典诚(1995)归纳了三个莆田方言的音韵特点,即无[s]有[ɬ]、无鼻化韵、古明泥疑三母字逢今鼻音尾韵分别读[m- n- ŋ-]而逢口元音韵分别读[p- t- k-][15]。古明泥疑三母在犁头咀话中的分化情况与源方言莆田话也差别甚大,犁头咀话中古泥母根本没有读为[t-]声母的,古明母和疑母虽各有相似的声母读音,但[p-]读为[b-],疑母读音比莆田话复杂得多,而且这些声母的分化条件不明显。这种复杂的分化情况可能受周边温岭方言影响所致,温岭方言中古明母今读只有[m-]一种声母,泥母按韵母洪细分化为两个鼻音声母[n- ȵ-],疑母分化比犁头咀话少了 [ɕ-]而多了 [ȵ-]。

此外,古日母、影母在今犁头咀话中读为n声母的也很多。

6.唇齿音f

犁头咀话中有f声母,但无v声母。读f声母的字如:府fu335︱费fei453︱富副付fu453︱范fuoŋ453︱法罚 fəʔ4︱婚丰 foŋ32︱魂 foŋ22︱粉 fuoŋ335︱霍 faʔ4︱肺 fi453。

这一与闽语无唇齿音的特征迥然相异的现象,显然是受了周边温岭吴语的接触影响,因为温岭话中清浊两个唇齿音都有,但是犁头咀话对这些来自古非敷奉三母的字并未成系统地转换为相应的清浊两个唇齿音,而是先小部分地读为清唇齿音,并慢慢扩大范围,但v声母的产生会严重地受制于闽语全浊声母清化的音系大格局,不知何时会感染上温岭话中的v声母。

(二)韵母比较

犁头咀话与源方言和周边方言的韵母比较主要表现在韵母总数、韵尾和四呼的性质、声化韵的数目等方面(见表6)。

表6 犁头咀话与源方言、周边方言的韵母比较

从韵母总数来看,泉州话特立独行,这庞大的韵母数主要集中在丰富的入声韵上,因其保留了全套的[-p、-t、-k]塞音韵尾和喉塞韵尾[-ʔ]的入声韵。而其他四地的入声韵只有一种喉塞尾[-ʔ]。在同为喉塞尾入声韵的方言中,犁头咀话的入声韵相对较少,一是因为主要元音开口度相近的入声韵合并了,二是一个撮口呼入声韵合并到齐齿呼入声韵中了。

就阳声韵情况来看,犁头咀话由于没有[-m]尾的阳声韵而使得阳声韵总数比泉州话少,但比莆田、福州和温岭多出七八个。这主要跟鼻化韵母有关。犁头咀话有7个鼻化韵,接近温岭话的6个鼻化韵,但温岭话中古咸山摄字的阳声韵尾都脱落了,因此犁头咀话中的阳声韵就多于温岭话了。福州话没有鼻化韵母,泉州话则有11个鼻化韵。莆田话在李如龙等[16]记录中无鼻化韵,但在蔡国妹[4]记录中有8个鼻化韵。百余年前的莆田话是有鼻化韵的,而且有 9 个,即。今莆田话内部的沿海和山里两片中仍有鼻化韵[9]。因此,与莆田话鼻化韵的历时音变特征相比较,犁头咀话中的鼻化韵既非后起的自身创新,也非受温岭话的接触影响而致,而是对百余年前源方言鼻化韵特征的继承。犁头咀话中的7个鼻化韵,即,比百余年前的莆田话少了和这两个鼻化韵。脱落鼻音韵尾到鼻化韵继而成为阴声韵是古阳声韵历史音变的总趋势,这五地方言的阳声韵尚处于不同的演变阶段上。

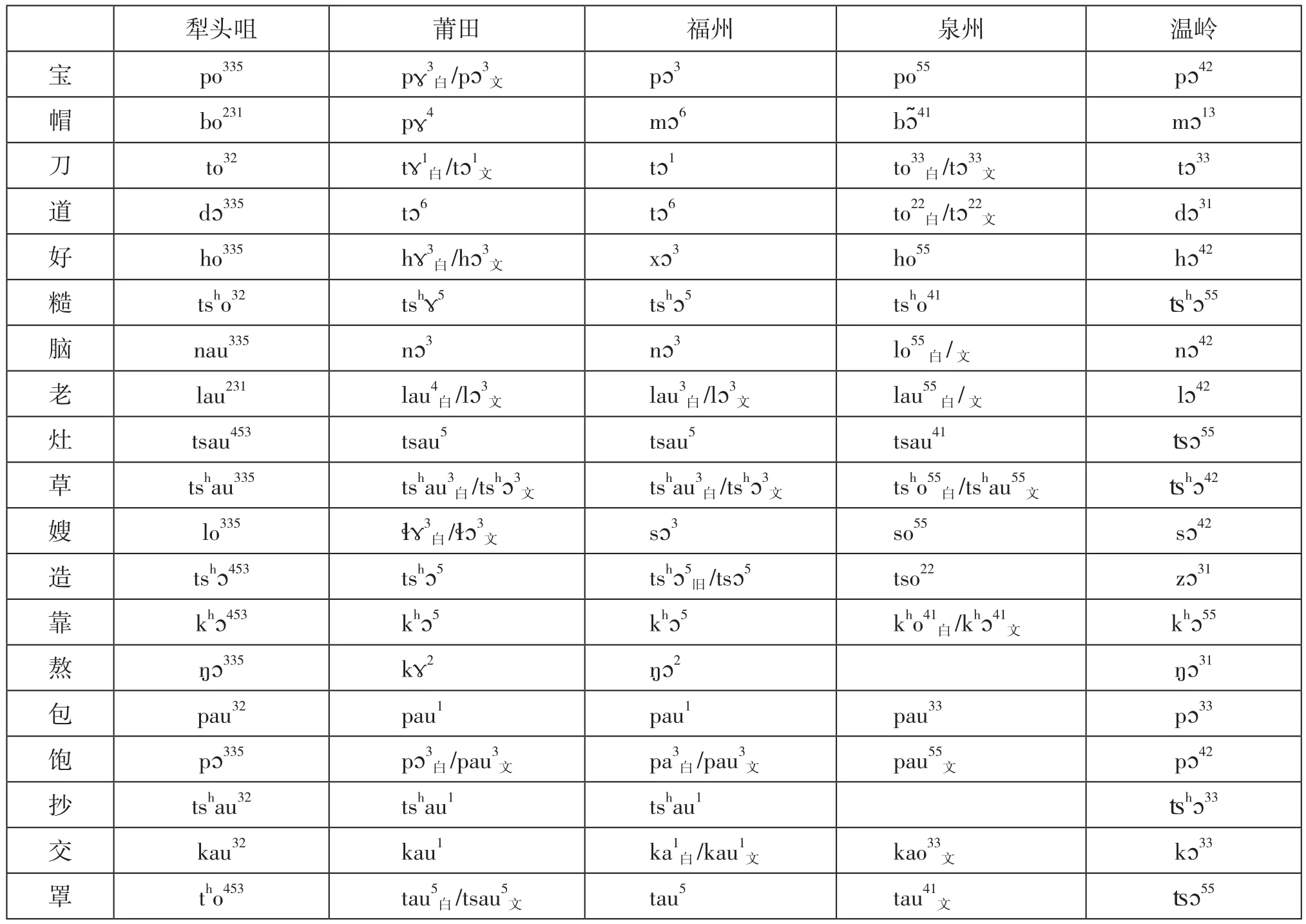

关于豪肴有别,古帮端组字(“道”等个别字除外)在今犁头咀话中基本保留了比较工整的豪肴有别的特点,豪韵读o,肴韵读ɔ或au,其他声母的豪韵字混同肴韵的比较多。这种现象既同词汇扩散有关,也有语音条件的限制。如“嫂”字保留声母类化读音,属于存古,而“道”口语中不太常见,就读同肴韵了。反过来,肴韵字读同豪韵的比较少见,个别如“罩”除外。豪肴有别属闽语的基本共性,温岭话中豪肴已经完全合并。各方言点的古豪肴摄例字具体列举如表7(莆田和福州的声调为调类标号,非调值;表中空格表示未找到相应读音):

表7 犁头咀话与源方言、周边方言的古豪肴韵例字

其他犁头咀话中与闽语相同,而与温岭吴语相异的语言现象还有:(1)三等字读同一等或不带介音,如:流 lau22︱牛 ɡu22︱许~个:那个haʔ4︱九 kau335;(2)四等字读洪音,来自蟹开四齐韵字如:梯 luəi22︱递 tai453︱犁 lø22︱西 sai32︱洗 se335,来自咸山梗三摄开四字如:嫌 heŋ22︱片 pheŋ453︱先 seŋ32︱显 heŋ22︱现 heŋ42︱瓶peŋ22︱钉teŋ32,但是后者读洪音的现象不太稳定,实际上处于i介音似有非有之间;(3)咸山摄分韵,如“含寒、甘肝”前后二字皆不同韵,含 k22≠寒 kua~22︱甘kaŋ32≠肝 ku32。福州话和温岭话中则咸山同韵;(4)来源于上古幽觉部的字有u的层次,如:跍蹲khu22︱旧舅ku42,此三字中只有“跍蹲”字与温岭话韵母相同。

(三)声调比较

从声调的共时比较来看,除了犁头咀话有8个声调外,其源方言和周边方言均为7个声调。这数量上的差异在于犁头咀话中阳上自成一调。各地声调调值各异。声调比较情况具体见表8。

表8 犁头咀话与源方言、周边方言的声调比较

从古今声调的分化情况来看,犁头咀话与其他各点方言之间最大的差异表现在古次浊上、全浊上和入声的不同分合以及入声字的调值上。

1.古次浊上

古次浊上字在犁头咀话中大部分归入阴上(如“米马买脑”等),也有一部分归入阳上(如“五有后”等),其源方言和周边方言全归阴上。犁头咀话中归入阳上的这类字,很有可能是受周边温岭吴语的影响所致。在温岭话中,古次浊上与清上合为一类,调值为42,与犁头咀话中的阳去调值相同。温岭话对犁头咀话的这种影响不以音韵条件为依据。

2.古全浊上

古全浊上的分化结果比较复杂,犁头咀话和泉州话中独立成调,莆田话和福州话中归入阳去,温岭话中归入阳平。但是犁头咀话中除了保留阳上(如“静抱柿罪”等)外,还有一些全浊上字的分化不太稳定,如“道杜”等归入阴上,“被近”等归入阴去,“厚”等归入阳去。这与阳上调值的不太稳定有关。犁头咀话中的阳上调值42与莆田话阴去调相当,由于古全浊声母清化后导致古全浊上字容易与阴去调合并,阴去453调与阳上42调的调型相似,调值虽略有高低差异,仍然容易相混。此外,个别古全浊去声字在犁头咀话中读为阳上,如“饭县”等。上述这些因素的综合导致了古全浊上在犁头咀话中复杂的分化,以及今阳上调值的不稳定和属字来源的多样。最重要的是,这些复杂性将会加剧阳上调值的混乱性,动摇阳上的独立地位,从而走上与源方言和周边方言相同的合并之路。

3.入声舒化及其调值

古入声在犁头咀话中除了保留按声母的清浊分化为阴入和阳入外,还存在显著的入声舒化的现象。入声舒化的规律大致是部分归入阳平,部分归入阳上。归入阳平的字如“白踏蜡麦叶月达辣舌篾滑袜药镯额褥折瞎恶握粥”等,归入阳上的字如“搭塔鸭拍节切八百刻血竹插接割扎歇铁阔拨泼雪发匹七出托作索各郭塞息测拆窄格客隔尺壁锡贼划盒”等。也有个别字读为其他声调,如“活橘”等读如阴平,“叔闸夹”等读如阴上,“鸽”等读如阴去,“捏”等读如阳去。

犁头咀话显然承继了其源方言莆田话的入声舒化特征,而与其周边的温岭话没有任何关系,因为温岭话不存在入声舒化现象。但是犁头咀话中的入声舒化规律与莆田方言同中有异。莆田话中入声分化以文白读和古韵摄为条件,古深臻曾通四摄字无论清浊仍保留入声的今读,古咸山宕江梗五摄的白读清声母字一般读阳去,浊声母字一般读阳平,这种入声舒化现象往往发生在使用频率较高的常用字上[17]。而犁头咀话虽然也有个别字如“席tɕhiu22白/ʑiəʔ2文”这种入声和舒化的两读现象,但毕竟鲜以文白读为条件,而且清声母字舒化为阳上而非阳去。古韵摄的分化条件比较鲜明,但梗摄部分字保留入声,部分字已舒化,这点与莆田话也不一样。梗摄保留入声的字如:力历 liəʔ2︱直 tiəʔ4︱侧 tɕiəʔ4︱色 saʔ4︱织 kiəʔ4︱惜式 ɕiəʔ4︱击极 tɕiəʔ4︱国 kɔʔ4︱劈 phiəʔ4︱踢 thiəʔ4︱︱积 kiəʔ4/tɕiəʔ4︱石 ʑiəʔ2︱策 tshaʔ4;梗摄入声舒化的大都来自开口二等,如:百pa42︱拍pha42︱拆thia42︱择tsa42︱格ka42︱客kha42︱额ɕiã22︱摘ti453︱隔kɔ42︱白麦ba22。

古深臻曾通四摄中今读仍然保留入声的字如:

深摄:立 liəʔ2︱集习十 ʑiəʔ2︱汁 tsəʔ4︱入 tiəʔ4︱急 kiəʔ4︱及 dʑiəʔ2︱吸 ɕiəʔ4

臻摄:虱 səʔ4︱吉 kiəʔ4︱一 iəʔ4︱密 biəʔ2︱栗律 liəʔ2︱侄日 tiəʔ2︱实失 ɕiəʔ4︱佛 boʔ2︱骨 kuəʔ4︱物 məʔ4

曾摄:角 kaʔ4︱学 haʔ4︱北 paʔ4︱墨 baʔ2︱得 təʔ4︱特 thaʔ4

通摄:木 boʔ2︱鹿绿 loʔ2︱族 soʔ4︱谷曲 tshoʔ4︱毒 toʔ2︱福服 hɔʔ4︱目 baʔ2︱六 laʔ2︱畜~生tsoʔ4︱熟 soʔ4︱肉 noʔ2︱菊 kiəʔ4︱足烛 tsoʔ4︱属 ɕioʔ4︱局玉 ɡioʔ2︱浴 ɦioʔ2。

但是,古深臻曾通四摄中也有部分已经舒化的字如:锡ɕia42︱测tɕhiɔ42︱尺tɕhiu42︱壁pia42︱划hua42;笔 piə42︱匹 phiə42︱七 tɕhiə42︱出 tshɔ42︱贼 tshəʔ42︱塞 se42︱刻 khie42︱黑 o42︱握 o22︱哭 hau335︱屋tshu453︱竹 tɔ42︱叔 tse335︱赎 tho335︱褥 niu22。

从犁头咀话与源方言和周边方言的入声分化规律来看,目前这种入声舒化的格局可以反映四个问题:(1)古深臻曾通四摄中入声舒化的读音可以说是保留源方言的白读底层;(2)古咸山宕江梗五摄中尚未舒化的入声读音,既是对源方言入声文读音的继承,又可能受到来自周边方言温岭话入声读音的接触影响而得到强化;(3)古清入字今部分读阳上实际上与莆田话“浊上归阳去”“白读清入读阳去”的两条声调演变规律有清晰的对应关系;(4)古入声字在今犁头咀话中分化后的调值并未如其源方言那样保持“阴(入)低阳(入)高”的格局,而呈“阴(入)高阳(入)低”的特征,这点与温岭话相同。入声舒化中看似纷繁的现象实际上也与温岭话的声调格局和调值密切相关,古清入字容易读为调值较高的声调,古阳入字容易读为调值较低的声调,与温岭话“阴入5、阳入2(或23)”的声调感知一致。受温岭话阴入调值的影响,犁头咀话中的阴入调值有时偏高近5。

四、结语

吴、闽语间本已存在的大量相似之处反映了两者之间在更早时期就有密切的关系。吴语中的闽语成分是“一种历史的沉积,在北方方言的冲洗之下,这个历史的沉积层自南向北越来越稀薄”。[18]犁头咀话的源方言地莆田自宋代后不再受泉州管辖,犁头咀人的祖辈在清道光年间离开莆田时所操方言就已带上闽南和闽东方言的混合特征,再加上一二百年来与周边吴语的接触而产生的影响,又逐渐染上了吴语的色彩。虽然犁头咀话的语音系统中有些是闽、吴语的共同特征甚至是吴语的典型特征,但其属于闽语方言岛的性质毋庸置疑。据我们调查,犁头咀话与源方言之间的互懂度比较大,相对来说,犁头咀人听懂莆田话比莆田人听懂犁头咀话容易。可见,与闽语一脉相承的犁头咀话在其发展过程中,既有自身的独立创新,也受温岭话的接触影响,其变异程度比源方言明显。

庄初升早已观察到在汉语方言岛中,岛方言与包围方言之间的相互影响是不平衡的,即岛方言一般总是受到包围方言的影响,而包围方言大都是人口多、势力大的强势方言,它受岛方言的影响往往是不明显的。[19]犁头咀闽语方言岛和周边温岭吴语之间的关系属单向的影响,而非互相影响,即温岭话对犁头咀话的影响程度和范围不断加深和扩大,反之则几乎为零影响,而且犁头咀村的外来人口是本地人口的两倍之多,年轻的犁头咀人受温岭话和普通话的影响更加明显,不但语音上如此,很多词汇更直接借用于温岭话。因此,犁头咀话的濒危程度正日益加剧。

——以浙江地区为例