高中英语阅读诊断测评的教学启示

董连忠

(中国劳动关系学院外语教学部,北京 100048)

一、引言

测试与评价是教学的重要环节。语言诊断测评是新一代测试理论在语言测试领域的实践应用,旨在通过提供细化的(fine-grained)诊断反馈发现学习者语言知识结构上的强项与不足,以便采取有针对性的补救措施,提升教学效果[1]。外语学习策略研究始于20 世纪70 年代,随着外语教学研究重点从如何教转向如何学,近年来学界对语言学习策略开展了广泛的实证研究,推动了二语教学的不断发展[2]。阅读是外语学习的主要技能。研究发现,阅读策略的有效使用可提升阅读效率,促进学习者提升他们的阅读技能和英语综合能力[3-4]。基于认知诊断测评理论,在北京师范大学外国语言文学学院外语测试与评价研究所的指导下,外研社自主研发了“优诊学”(高中版)系统,通过开展在线诊断、即时反馈、实施补救、有效提高的诊学模式,促进高中生英语能力的有效提升和高中英语教学的全面发展[5]。笔者在本研究中使用“优诊学”系统,对某中学高一11 班开展了为期2个学期的英语阅读微技能诊断测评实验研究,本文从阅读策略使用层面对研究结果进行了剖析,以期为同行教师和研究人员提供借鉴和参考。

二、文献回顾

测试是检查教学效果的重要手段,根据测试目的语言测试通常可分为学业成就测试、水平测试、诊断测试和潜能测试等[6]。由于语言评价与学习过程关系更为紧密,更直接地影响课堂教学,学者通常将语言测试称为语言评价[7]。诊断测试属于低风险考试,自20 世纪90 年代以来,诊断测试研究不断取得新的突破,已研发并投入使用了一系列诊断测评系统,如基于《欧洲语言共同参考框架》的DIALANG,奥克兰大学的DELNA 等[8-9]。国内学者近年来也开展了相关诊断测评研究,从理论介述[10]、实验探究[11]到系统开发[12],推动了二语测评理论与实践的不断深入与发展。

“优诊学(高中版)”是基于我国高中英语教学实际而研发的在线诊学系统,自投入使用以来学界从系统介绍[13]到综合能力(运用)[14]及写作[15]等方面开展了诊断测评实验研究,探究其对高中英语教学的促学效果。作为外语学习的重要技能,阅读在高中英语教学中一直占有举足轻重的地位,国内学者[16-17]虽然使用“优诊学”系统开展了阅读策略培训与阅读微技能补救行动研究,即基于诊断反馈对阅读微技能的“教”与“学”采取的教学干预措施,但未就补救效果与高中英语阅读策略教学实践进行深入探析。笔者通过对某中学高一11 班学生的阅读策略问卷调查和三次诊断测试结果进行综合分析,探析阅读策略补救教学对高中英语教学及不同英语基础学生的英语学习产生的实际影响。本文对焦研究以下问题。

其一,高中英语阅读诊断测评实验结果如何?

其二,阅读策略“补救”教学对高中英语教学及高中生的英语学习有何启示?

三、研究设计

(一)研究对象

参与研究的受试是来自北京市某中学高一11班的41 名学生。大多数学生来自该校附近的农村地区,其中11 人为某地区少数民族代培生,他们高中入学前仅有一年高中英语预科的学习经历。

(二)研究方法

采用了定量与定性相结合的混合法,研究工具为“优诊学”在线诊断测试、阅读策略使用调查问卷、教师和学生访谈、课堂观察及教师和学生日志。本文仅使用了3 次测试成绩、问卷调查结果及部分教师访谈内容。

在线3 次诊断测试分别为前测(第一学期初)、中测(第二学期初)和后测(第二学期末),满分均为30 分,共考查了5 种微技能,分别为“了解文章大意”“理解观点信息”“确定句间逻辑”“推测生词含义”“找出特定信息”(前测4 种,“确定句间逻辑”除外)。中测后对学生开展了阅读策略使用问卷调查。

调查问卷采用了O’Malley &Chamot[18]44的元认知策略、认知策略和社交情感策略分类法和李克特五点量表(Likert scale-5),由学生个人情况、学习动机和阅读策略三部分组成(本文仅使用了策略部分数据)。调查前对问卷进行了效度验证,首先采用Bartlett 球形检验与KMO 度量对变量进行了相关矩阵分析,结果显示,KMO 值为.867,表明因素分析结果能够很好地解释变量间的关系;其次,Bartlett 球形检验结果(x2=4134.478,p<0.000)表明,变量间的相关矩阵差异显著,删除了项目分析结果不理想、表述内容重复和探索性因子分析中主成分低于0.4,其它成分高于0.3 的项目,最终剩余37 项。问卷调查由任课教师课上完成,所得41 份问卷全部有效。最后,采用SPSS软件对收集的数据进行了分析。

四、结果分析

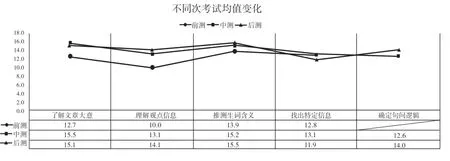

实验前受试参加了满分300 分的语言知识运用(词汇和语法)诊断测试,全班平均成绩90 分,得分率仅30%,其中代培生最高成绩仅70 分。可以看出,该班学生英语基础整体薄弱,尤其是代培生,与本地生差异较大。图1显示了3 次阅读微技能诊断测试成绩总体变化情况。

图1 三次诊断测试均值比较(T=30 分)

如图1 所示,3 次测试考查的微技能平均分均较低(M<18),但总体呈上升趋势。基于前测诊断反馈,研究团队实施了初步教学‘补救’措施。首先从词汇抓起,课堂导入阶段突出讲解重点词汇;其次,课文讲解过程中采用多样化的教学方法展示阅读过程中微技能的使用方法;第三,课后通过完成“优诊学”智能练习,增加学生课上所学微技能使用实践。中测后开展了阅读策略问卷调查,并基于调查结果又相继开展了教学“补救”:在讲解课文前和讲解过程中,教师有意识地引导学生使用阅读策略,并通过课堂讨论增加学生对阅读策略的认知,旨在提高他们的阅读微技能使用能力。从“补救”效果看,除“了解文章大意”和“找出特定信息”两个微技能后测平均分略有下降外,其它微技能从前测到后测均有所提升。其中“理解观点信息”增长最快,表明教学干预取得了一定的成效,但诊断结果也暴露出了教学补救中存在的突出问题(见表1)。

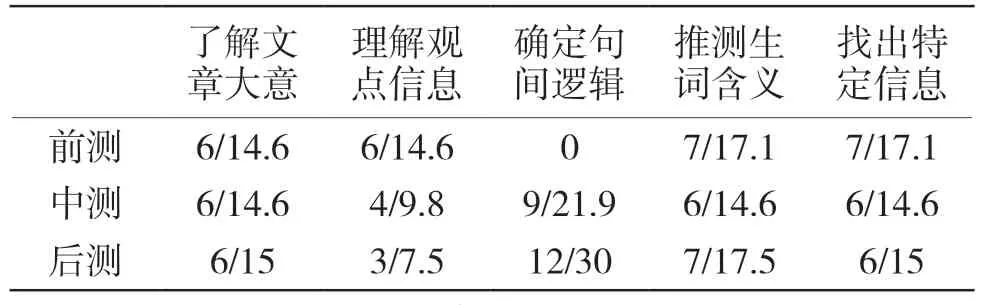

表1 成绩为0 人数/百分比情况(n/%)

表1 显示,3 次诊断测试考查的所有微技能均有个别和少数学生得0 分,其中后测的“确定句间逻辑”比例高达30%,表明教学干预和智能练习对个别甚至少数学生未起作用。经核实发现,这些学生多数是代培生和个别英语基础较差的本地生。为进一步了解学生阅读策略使用情况,中测后开展了阅读策略使用问卷调查(见表2)。

表2 阅读策略使用问卷调查结果

续表2

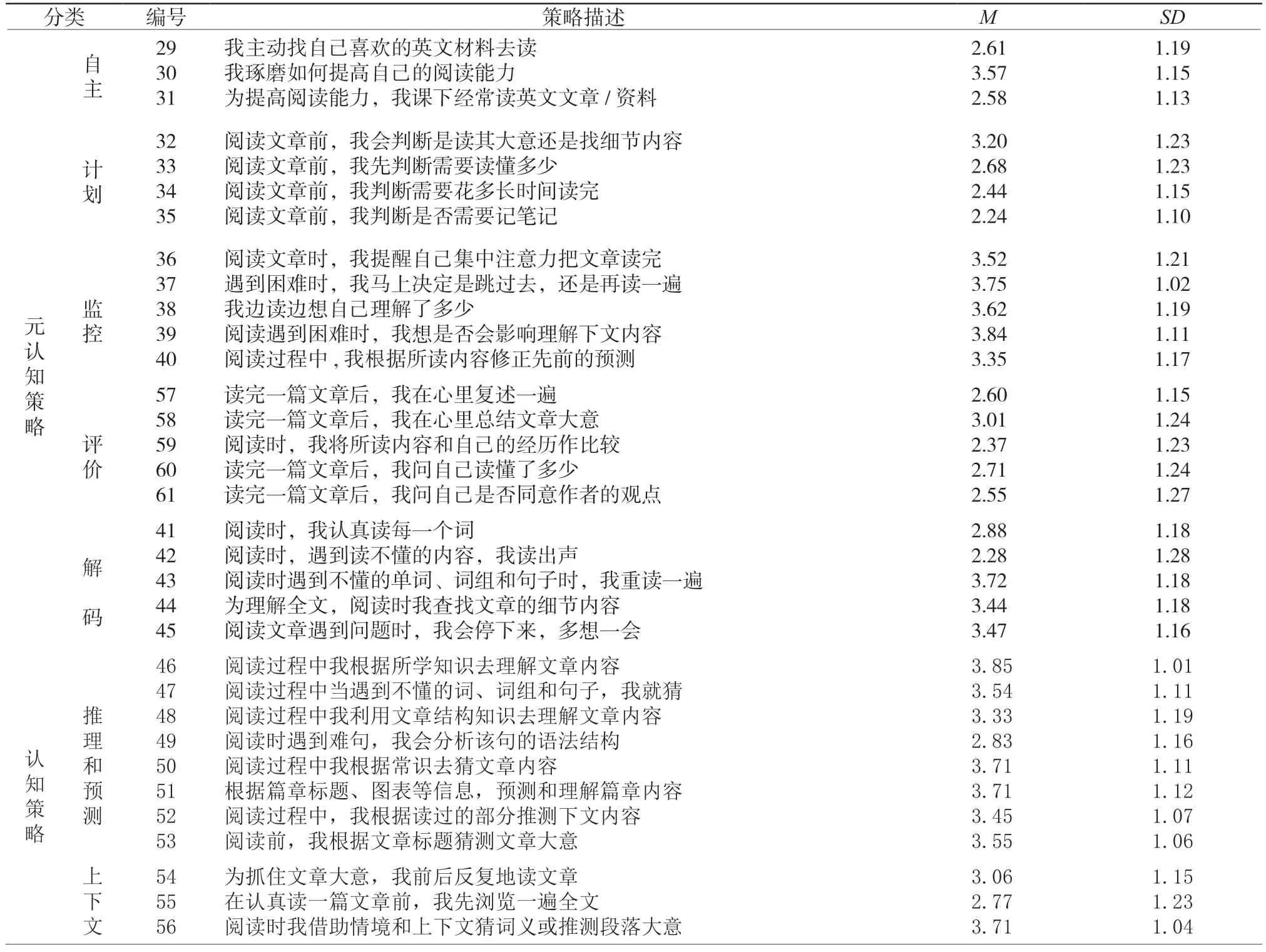

表2 显示,在元认知策略使用上,监控策略较高,如集中注意力把文章读完(M=3.52,SD=1.21)、解决阅读中出现的困难(M=3.75,SD=1.02)、对阅读理解的思考(M=3.62,SD=1.19)及预测阅读困难对阅读理解的影响(M=3.84;SD=1.11)等;自主策略、计划策略和评价策略使用频率均较低(M<3,很少使用)。然而在个别策略使用上,如经常思考如何提高阅读能力(M=3.57,SD=1.15)、阅读前确立目标(是读其大意还是找细节内容;M=3.20,SD=1.23),表明他们有较强的英语学习动力,但却缺少学习主动性(M=2.61,SD=1.19)和自制力(M=2.58,SD=1.13)。

在认知策略使用上,推理和预测策略较高,如运用所学知识理解文章内容(M=3.85,SD=1.01),根据常识预测文章内容(M=3.71,SD=1.11)和根据文章标题、图表等信息预测和理解文章内容(M=3.71,SD=1.12)等;解码策略和上下文策略仅限偶尔使用,但解码策略中的重读策略(M=3.72,SD=1.18),上下文策略中的猜词策略(M=3.71,SD=1.04)使用频率均较高;个别策略使用仍有待增加,如认真读每一个词(M=2.88,SD=1.18),遇到难句分析其语法结构(M=2.83,SD=1.16)等。

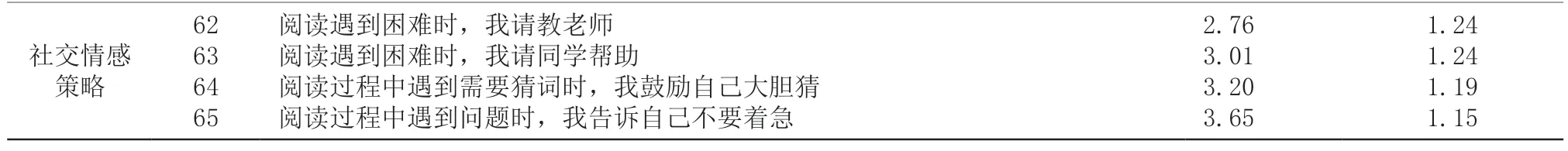

情感策略同样仅偶尔使用,但他们能较好地控制情绪、减少焦虑(M=3.65,SD=1.15),却很少主动向教师(M=2.76,SD=1.24)和同学(M=3.01,SD=1.24)请教。

以上分析可以看出,该班学生阅读策略使用频率总体较低,仅监控策略和部分认知策略和个别社交情感策略使用频率较高。

五、讨论

(一)研究问题1:阅读诊断测评实验结果如何?

笔者在本研究中共实施了三次诊断测试:实验前的前测(阅读微技能诊断和英语基础知识诊断)、第二学期初的中测和实验结束前的后测。前测的英语基础知识诊断结果表明,该班学生英语基础整体薄弱,且个体英语水平差异较大。三次阅读微技能诊断表明:该班学生阅读微技能使用能力总体较低,虽然针对前测、中测的诊断结果实施的教学补救均取得了成效,多数学生的阅读微技能使用能力有所提升,但个别英语基础较差学生的阅读微技能使用未发现变化。这一现象一方面说明,二语/外语学习中,尤其是对初学者来说,语言基础知识是重中之重;另一方面,诊断测评的目的旨在实施有针对性的“补救”,教学中才能有的放矢,提升教学效果。阅读策略问卷调查结果进一步表明,该班学生阅读策略使用能力整体较低,仅元认知策略中的监控策略,部分认知策略中的推理和预测策略,及个别社交情感策略使用频率较高。这一结果同样暴露出,阅读策略使用是高中生英语学习的薄弱环节。

(二)阅读策略“补救”对高中英语教学及高中生英语学习有何启示?

长期以来,学者对外语教学中是教授内容或知识,还是培养学习者的语言学习技能,即策略使用能力,一直持不同看法。一种观点认为[19],宝贵的课堂时间应用于讲授语言知识,“掌握了内容,技能自然会提升”;另一种观点[20]22-37则强调策略教学的有用性,人类知识的快速增长使得培养技能比教授知识更为重要。事实上,多数学者认同外语学习中基础知识与技能的重要作用,但就何时教、如何教授语言策略一直在进行着不断地探索。笔者发现,教学“补救”提高了多数学生的阅读策略使用技能,但对英语基础较差的学生产生的影响甚微。这一结果与Swan[21]的观点吻合,即阅读过程中在使用更高层次的技能之前,学习者首先应掌握较低层次的解码技能,否则课堂上为了“教授”阅读技巧和策略所做的大部分工作或多或少都是在浪费时间。

六、启示与结语

综上所述,本研究得到如下启示。

第一,英语基础知识诊断与阅读策略诊断相结合。语言知识与技能是语言能力的重要组成部分,二者相互影响、互为促进。扎实的基础知识是培养语言技能的前提和保障,听、说、读、写等语言能力同样相互依存,互为转化,故学习者一种语言技能学习中存在的问题,也反映出其综合运用能力的薄弱环节。因此,实施阅读微技能诊断前,首先应对学习者的语言基础知识进行诊断,从而有利于获取全面、细化的诊断反馈,帮助教师制定精准的教学补救计划,有效提升教学效果和学习者的整体英语水平。

第二,教学“补救”与个性化辅导相结合。诊断测评的目的是通过了解学生的语言知识结构与技能使用等学情,作出合理的教学决策,从而在教学中有的放矢,提升教学效果。笔者虽然开展了对“教”与“学”的补救,然而缺少针对个别“学困生”的针对性补救,故应加强师生和学生间的互动与合作,开展形式多样的个性化辅导,如通过基于任务的活动开展课上、课外学生小组合作学习,增加学生间的互动、激发他们的英语学习动力,巩固课堂所学内容,从而提升学生的阅读策略使用技能。

第三,开发网络阅读资源,拓展高中生课外英语阅读。课外阅读是课堂教学的拓展和延伸,也是提升学生阅读能力的重要途径[22]。尤其是外语学习,课外阅读不仅能够巩固学生课上所学知识和技能使用,还能够激发学习兴趣,拓宽学生的知识面,进而提升他们的阅读策略使用技能和自主学习能力。鉴于此,当前互联网环境下如何开发利用网络阅读资源辅助英语阅读,是提升高中英语教学效果的重要挑战。

作为教学的有机组成部分,近年来诊断测评的“以评促学”效果已初步显现。诊断测评理念、实践和反思有效提升了教师的教学效果和教学能力,加快语言测评从导学型评价(learning-oriented assessment)向促学型评价(assessment for learning)的转变与发展。笔者以某中学高一11 班为例,探析了阅读诊断测评对“阅读学习策略”运用和实践的有效性。诚然,诊断测评亦可有的放矢地运用到“英语教学的各个层面”,这是从“以结果为导向的测试”朝着“注重过程教学测试转变的开始”,以期给英语教师以启示,推动业界诊断测评为教学的服务与发展。