次髎穴电刺激结合针刺疗法治疗中风后尿失禁的临床疗效观察

何权,李晓慧,万裕萍

中风后尿失禁是指因脑卒中导致排尿反射弧损害而出现的膀胱尿道功能障碍,以小便频急及无法自控排尿等为主要临床表现,可引起多种尿路症状及并发症。由于泌尿系统上下尿路的互通性,排尿功能障碍常常导致肾脏、输尿管功能受损,甚至产生肾盂肾炎、肾积水、肾衰竭等严重并发症。尿失禁在中风患者的泌尿道感染和康复过程中有着不可忽视的影响[1]。资料显示在脑卒中急性期中有40%~60%患者会出现尿失禁症状,而近1/3的中风患者在12个月后仍存在尿失禁表现[2-3]。尿失禁的症状包括有迫切的排尿欲望(急迫性失禁)及不受控制的漏尿(压力性失禁),而中风患者的上述症状较其他尿失禁患者更为严重,使得中风患者常常伴随有尴尬、自卑、痛苦的不良情绪,不仅影响中风后期的康复,同时会降低患者自我价值感,因此这类患者还常常伴随抑郁。目前,留置尿管和口服药物是治疗中风后尿失禁的主要手段,但尿管置入增加了泌尿系感染的风险,而药物治疗也存在疗效差、副作用大、难以长期坚持等弊端[4]。因此,寻求一种简便效廉的治疗方案对中风后尿失禁患者的恢复及预后具有重要意义。我院针灸康复科自2018年起运用次髎穴电刺激结合针刺疗法治疗中风后尿失禁,已取得较好临床疗效,现将结果汇报如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 收集2020年1月~2022年2月时间段内荆州市中医院针灸康复科收治的86例中风后尿失禁患者,诊断标准:符合中华医学会神经病学分会制订的2007年版《中国脑血管疾病防治指南》中有关脑梗死及脑出血的诊断标准,并经头颅CT或MRI检查证实。尿失禁的诊断标准以《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南手册》为依据[5]。纳入标准:既属于中医中风病的范畴,同时符合西医缺血性脑血管病诊断标准,并经颅脑CT或 MRI证实脑卒中发病者;有不同程度的尿失禁;病程在2周~6个月内,且病情稳定;年龄40~80岁;第1次发生脑卒中,入组时行美国国立卫生院神经功能缺损量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)评分需在4~12分之间;可配合医生检查治疗者;自愿加入此次临床试验,并签署知情同意书者。排除标准:正在或近3个月内接受其它临床试验的患者;妊娠或哺乳期妇女;其它导致尿失禁疾病(如女性压力性尿失禁等);有严重肝、肾、心损害的患者,有严重的糖尿病、或存在严重精神障碍、较严重的营养不良、严重认知障碍、失语等。剔除脱落标准:入组后发现患者治疗未遵循原定方案,观察数据失真者;出现较明显的不良反应,或发现较为严重的并发症,需立刻停止试验的患者;因故中途退出试验,或观察期、随访期失访,无法确定疗效者。经过筛查后,最终有80例患者被选定为研究对象,并将其参照随机数字表法分为治疗组与对照组,每组各40例。2组患者的一般资料比较差异无统计学意义。见表1。

表1 2组患者一般资料比较

1.2 方法

1.2.1 基础治疗 所有入组的患者都依据《中国脑血管病防治》指南进行常规治疗(包括抗血小板聚集、抗脑水肿、控制血压、降脂稳斑、营养神经、改善侧枝循环等)[6-7],并进行脑卒中疾病科普、早期识别、用药常识、生活预防等相关知识的健康宣教;参照2017年版《中国脑卒中早期康复治疗指南》对患者进行早期康复训练、良肢位摆放及生活护理等,并要求执行饮水计划[8],具体要求如下:入组患者在研究期间饮水量控制在约1600 ml/日,每日饮水量于当日6:00~20:00分5次进行均衡分配,单次饮水量介于300~350 ml,入睡前3 h尽可能不要饮水,通过饮水计划保持饮水节律以使膀胱规律充盈。

1.2.2 对照组 对照组患者在基础治疗的基础上联合针刺疗法。取穴:足运感区(双),肾俞(双)、膀胱俞(双)、命门、次髎穴(双)。足运感区[9]:前后正中线中点左右各旁开1 cm,以此处向后作平行于前后正中线3 cm长的直线;肾俞、膀胱俞、命门、次髎穴参照《针灸学》进行定位[10]。操作方法: 针具选取0.30mm×50 mm一次性环柄针灸针,嘱患者排空膀胱后,取侧卧位,充分暴露针刺部位,用消毒棉球对穴位局部皮肤进行常规消毒;各穴针刺方法如下,足运感区:针刺时针身与头皮成30°夹角快速进针约1.5寸,待针身刺入帽状腱膜下层得气后,施以200次/min左右捻转手法2~3 min,随后间隔10 min行针1次;命门直刺 0.5~1寸;肾俞直刺 0.5~1寸;膀胱俞直刺0.8~1寸;次髎直刺1~1.5寸,以上诸穴均以得气为度;每日1次,各穴留针时间为30 min。

1.2.3 治疗组 治疗组患者在对照组治疗方案的基础上联合次髎穴电刺激疗法,电刺激操作方案如下:电刺激仪选用生物刺激反馈仪(型号SA-9800),刺激时选取单极波、脉冲宽度400 ms,刺激频率为低频(10 Hz)。治疗前与患者进行沟通以消除其紧张情绪,嘱患者排空二便,选取侧卧位或俯卧位,用医用酒精棉球常规消毒次髎穴(在骶部,当髂后上棘内下方,适对第二骶后孔处)局部皮肤,将电子生物反馈极片贴至次髎穴(双侧),电流强度以患者耐受为度,刺激8 s后休息10 s,每组600 s,共3组。2组均每日治疗1 次,每周治疗7d,连续治疗4周。

1.3 评定标准

1.3.1 24h排尿频率记录表 分别于治疗前后采用24 h排尿频率记录表记录患者每日排尿(尿失禁)频率。参照北京国际康复论坛(第三届)中日排尿频率标准统计患者的24 h排尿频率[11],具体评判标准如下:Ⅰ度要求日间排尿可随意控制,一般每次排尿间隔3~4h,夜尿≤1次;Ⅱ度要求日间排尿可随意控制,一般每次排尿间隔2~3h,夜尿2次;Ⅲ度患者日间时有尿失禁,一般1~2h排尿1次,夜尿3次;Ⅳ度患者日间排尿无法自控,排尿频率常≥1次/h,夜尿≥4次。

1.3.2 生活质量(Quality of Life,QOL)评分 QOL主要反映患者受下尿路症状困扰的程度,分别于治疗前后采用QOL评分表对患者进行评估[12]。具体评分标准如下:高兴:0分;满意:1分;大致满意:2分;还可以:3分;不太满意:4分;苦恼:5分;很糟:6分。QOL评分分值与患者的生活质量呈负相关。

1.3.3 膀胱最大容量测定 选用迈瑞Mindray便携式彩色多普勒超声系统M9测定膀胱最大容量,分别于治疗前1d和治疗28d结束后进行测定。嘱患者自主排尿后开始多饮白开水进行贮尿,贮尿期间避开外界干扰,待即将有排尿感时进行膀胱彩超检测膀胱最大容量。

2 结果

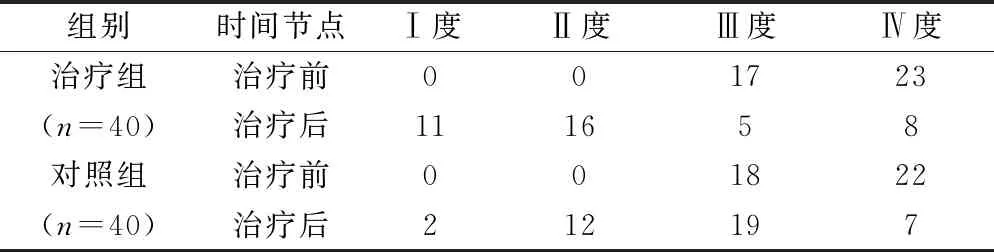

治疗前2组患者24h内的排尿频率等级、QOL评分、膀胱最大容量比较差异无统计学意义。治疗后2组患者24 h排尿频率等级均显著改善(P<0.05),且治疗组改善程度优于对照组(P<0.05)。见表2。治疗后2组患者QOL评分均显著提高(P<0.05),且治疗组更高于对照组(P<0.05)。治疗后2组患者膀胱最大容量均显著增加(P<0.05),且治疗组增加程度优于对照组(P<0.05)。见表3。

表2 2组患者24 h排尿频率等级比较 例

表3 2组患者QOL评分及最大膀胱容量治疗前后比较

3 讨论

在我国每年约200万人罹患脑卒中,其中70%~80%的患者因为各型残障降低了其独立生活能力;而尿失禁是衡量脑卒中严重程度的重要指标,其症状的改善有利于患者康复[13-14],因此对于脑卒中后尿失禁的治疗逐渐成为康复医学领域的一个热门及难点课题。现阶段,康复治疗是降低脑卒中致残率有效的方法,而运用盆底电刺激和针灸疗法是脑卒中后尿失禁的常用康复方案[15-16]。但常规盆底肌电刺激需将电极插入阴道或直肠内,患者不适感较大,配合度较差,对治疗结果影响较大,而选择在双侧次髎穴放置电子生物反馈极片来联合针刺疗法治疗脑卒中后尿失禁,患者配合度高,疗效显著。

中医学将中风后尿失禁归属于“小便不禁”、“遗溺”范畴,本病病位与肾及膀胱密切相关,以肾阳虚衰、气化固摄失司为病机,治疗原则以补肾固摄为主。命门穴乃元气之源、水火之所、肾脏阴阳之本,《医贯》载有“命门为十二经之主……膀胱无此则三焦之气不化,水道不行”,针刺命门穴可培元补肾、通利水道;肾俞、膀胱俞属足太阳膀胱经,乃肾脏、膀胱气血灌注、内外相应之所,是足少阴肾经、足太阳膀胱经经气发生、输注的处所,刺之可培补元气,益肾固本止溺;正如《针灸大成》曰“膀胱俞主小便赤黄,遗溺”,《胜玉歌》记载有“肾败腰疼小便频,督脉两旁肾俞除”。足运感区走行于督脉和膀胱经之间,是旁中央小叶在头皮的投影区域,现代医学认为旁中央小叶为排尿的运动中枢,针刺足运感区可抑制脊髓反射性的过度膀胱兴奋收缩,并松弛逼尿肌,避免尿失禁事件的发生[17]。以上诸穴配伍具有培补肾气、升举中气、固摄膀胱的作用,亦可降低盆底肌的张力痉挛,提高膀胱的顺应性及排尿神经通路的稳定性,共收标本兼治之功效。

电刺激、生物反馈和盆底肌训练等是现代康复临床中治疗脑卒中后尿失禁常用保守治疗方案。综合研究表面盆底电刺激在脑卒中后尿失禁的主要作用机制包括以下3点:①提升尿道括约肌紧张程度,避免逼尿肌、膀胱的异常兴奋,提高膀胱储尿能力;②放慢盆底肌肌肉萎缩的发生发展速度,帮助提升盆底肌肌张力;③减少盆底肌自发性肌肉收缩活动和相关肌细胞电活动出现的频率及时间,促进神经轴索生长、减少肌细胞失神经支配时间[18-19]。但常规盆底肌电刺激治疗存在患者隐私保护差、治疗痛苦程度高、患者配合度差等弊病,严重影响了治疗疗效。

在此次研究中,我科创新性的将电刺激贴片部位选择在双侧次髎穴,能更好地发挥出电刺激疗法和次髎穴的双重优势和功效;次髎穴隶属足太阳膀胱经,具有调理膀胱、补益肾气的功效,刺之可调节膀胱的气化功能,促使膀胱固摄有权、开阖有度。从次髎穴解剖层次来看,该穴位于第2骶后孔深处,此处分布有第2骶神经后支,针刺之可调节排尿反射的神经通路以及脊髓排尿中枢功能,减少上述神经通路异常信号传导,促进膀胱正常生理功能恢复;匡静之等[20]研究发现电针次髎穴能明显恢复脊髓损伤后患者的膀胱正常组织形态,能减轻膀胱炎症反应,进一步减少排尿神经通路的刺激性异常信号的传入,进而改善膀胱功能,从而为次髎穴治疗中风后尿失禁提供了生理学基础。因此,在次髎穴处行电刺激治疗,可刺激尾骶(S2-S4)的排尿中枢副交感神经核,并增加神经肌肉兴奋度,提高患者尿道外括约肌、肛提肌的协同效应,帮助其收缩盆底部肌肉,进而提高膀胱出口闭合压力来控制排尿,以达到恢复正常排尿的治疗效果[21]。

本研究中采用次髎穴电刺激结合针刺疗法治疗中风后尿失禁,协同传统针灸学理论与现代物理康复技术,经过4周的治疗,使得中风后尿失禁患者的临床症状和生活质量均有了显著改善,与单纯针刺疗法相比具有显著优势,值得在临床上加以推广。但本研究中纳入病例数量有限,评价指标较为局限,且未能进行后期回访,可能存在一定的数据偏倚,针对上述问题我们在后续的研究过程中加以改良。