隔姜药灸联合针刺治疗脾肾阳虚型过敏性鼻炎的疗效观察

夏得胜,马晓凤,张烨,李林蔚,高丽娟,张昌云,张昕,

(1.山东中医药大学,济南 250014;2.山东中医药大学附属医院,济南 250014)

过敏性鼻炎(allergic rhinitis, AR)是机体暴露于变应原后,产生的由免疫球蛋白 E(immunoglobulin E, IgE)为主介导的鼻黏膜慢性非感染性炎性疾病[1],主症为阵发性鼻痒、连续喷嚏、鼻塞、鼻涕清稀量多,伴失嗅、眼痒、咽喉痒等症[2]。有研究显示AR全球发病率高达40%[3],近年来,中国AR的发病率也逐步攀升,从2005至2011年,成人AR患病率增加6.6%[4],严重影响患者的日常工作学习,加重个人经济负担,甚则影响睡眠质量并引发抑郁焦虑情绪[5]。AR症状反复发作、久治不愈,继而可引起哮喘、中耳炎、结膜炎、鼻窦炎、特应性皮炎等并发症[6]。现代医学治疗本病主要以抗组胺药、鼻内糖皮质激素、白三烯受体拮抗剂、肥大细胞稳定剂等为主[7],西药虽然能快速缓解鼻炎症状,但是药效较短,病情易反复,远期疗效欠佳,长期服药存在费用较高、不良反应明显等不足。近年来,中医特色疗法以其不良反应少、安全高效的独特治疗优势,在临床上获得广大AR患者的认可[8]。笔者在常规西药治疗基础上,采用隔姜药灸联合针刺治疗脾肾阳虚型AR患者,并与常规西药治疗相比较,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

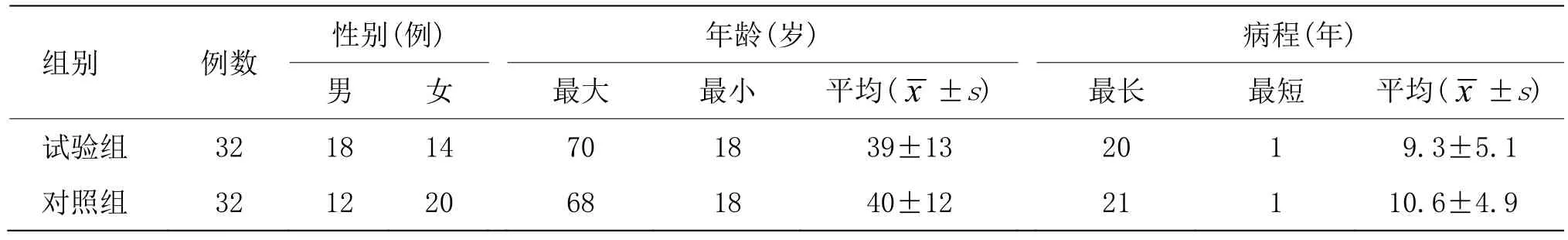

选取2019年10月至2020年10月就诊于山东中医药大学附属医院治未病中心门诊 64例脾肾阳虚型AR患者作为研究对象,采用随机数字表法分为试验组(32例)和对照组(32例)。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 诊断标准

1.2.1 中医诊断标准

参照《中医病证诊断疗效标准》[2]中鼻鼽病中的脾气虚弱和肾阳亏虚证候的诊断标准。主症为鼻痒,鼻塞,喷嚏,流清涕;兼症为畏寒肢冷,四肢乏力,大便溏薄,小便清长,舌淡苔白,脉细弱或沉细,鼻黏膜色淡白或淡红,鼻甲水肿。符合上述主症中 2项及次症中3项即可诊断为脾肾阳虚型鼻鼽。

1.2.2 西医诊断标准

参照《变应性鼻炎诊断和治疗指南(2015年,天津)》[9]的诊断标准。打喷嚏、清水样涕、鼻痒和鼻塞症状出现2个或以上,每日症状持续或累计在1 h以上,可伴有眼痒、流泪和眼红等眼部症状;常见鼻黏膜苍白、水肿,鼻腔水样分泌物;至少1种变应原皮肤点刺试验和(或)血清特异性IgE阳性。

1.3 纳入标准

①符合上述AR中西医的诊断标准;②入组前2周内未接受过敏性鼻炎的西药以及中药、针灸等治疗;③年龄18~70岁,性别不限;④自愿签署知情同意书。

1.4 排除标准

①鼻部合并鼻腔相关器质性疾病者;②伴心、脑等严重器质性病变、精神疾病或其他严重疾病者;③妊娠或尚在哺乳期者;④晕针或治疗区域皮肤表面溃破者;⑤对艾灸过敏及不耐受艾灸疗法者;⑥已经进入或者准备接受其他临床试验者。

2 治疗方法

2.1 对照组

参考指南[9]中推荐的方案采用常规西药治疗。糠酸莫米松鼻喷雾剂(MSD Belgium BVBA/SPRL,进口药物注册证号 H20130182,规格50 µg×140揿)喷鼻,每侧鼻孔2揿,每日1次。氯雷他定片[拜耳(上海)医药有限公司,国药准字H10970410,10 mg×12片],每日1次,每次1片,口服。疗程为4周。

2.2 试验组

在对照组的基础上联合隔姜药灸加针刺治疗。

2.2.1 隔姜药灸

药物采用麻黄附子细辛汤与补中益气汤加减,将附子、肉桂、黄芪、党参、白术、陈皮、砂仁、柴胡、升麻、川芎、当归、细辛、干姜、麻黄、桂枝、苍耳、白芷和炙甘草按照等分的配比制成超微粉。取适量药粉,加入姜汁调成干湿适中的膏状,放置微波炉中加热至温热后备用;将新鲜生姜切成厚约 5 mm、直径约30 mm的薄片若干,中间以针刺数孔备用;将精细艾绒搓成花生米大小圆锥状的艾炷若干备用。患者取俯卧位,充分暴露后背部,取肺俞、脾俞、肾俞、膏肓、大椎、身柱和至阳穴。将加热好的药膏均匀涂抹于上述穴位处,把切好的姜片置于药膏之上,取搓好的艾炷放在姜片的中央,打火机点燃艾炷施灸。患者因个体差异,耐热程度也不尽相同,灸疗过程中,若出现烧灼样痛感,以适当的力度叩触、按揉穴位周边皮肤,或者将一层薄棉花垫在皮肤和姜片之间,每穴灸3壮,灸后以皮肤微微潮红而不起水泡为宜。隔日治疗1次,1周治疗3次,连续治疗4周。

2.2.2 针刺

穴位取印堂、迎香、合谷和足三里。患者取仰卧位,对针刺穴位常规消毒,采用华佗牌一次性针灸针(0.30 mm×40 mm),印堂采用提捏进针法进针,从上至下平刺 0.3~0.5寸;迎香向鼻翼方向斜刺或平刺0.3~0.5寸;合谷直刺 0.5~0.8寸;足三里直刺1.2~1.5寸。针刺得气后,印堂和迎香采用捻转平补平泻法,以患者眼球湿润为宜;合谷和足三里采用提插平补平泻法。隔日治疗1次,1周治疗3次,连续治疗4周。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 鼻部主要症状评分

参照指南[9],结合过敏性鼻炎鼻部症状总分(total nasal symptom scores, TNSS)制定,主要评价指标包括鼻塞、鼻痒、流涕和喷嚏4个症状,对症状严重程度按0~4分进行评价,分值越高表明症状越重。

3.1.2 鼻部伴随症状评分

采用过敏性鼻炎鼻部伴随症状总分(total non-nasal symptom scores, TNNSS)记录,主要评价指标包括5个伴随症状,流泪、鼻涕从咽部流过、鼻或眼部痒、鼻或口腔上额疼痛和头痛,无为0分,有为1分,最高总分为5分。

3.1.3 生活质量评分

采用鼻结膜炎生活质量问卷(rhinoconjunctivitis quality of life questionnaire, RQLQ)记录,包括日常活动、睡眠、非鼻部/眼部症状、实际问题、鼻部症状、眼部症状和情感7个方面共28个项目。对症状严重程度按0~6分进行评价,分值越高表明症状越重。最高总分为168分。

3.1.4 血清总IgE

抽取患者的静脉血 2 mL,送山东中医药大学附属医院检验科检测其血清总 IgE值,检验科采用化学发光法检验血清,正常参考值为0~87 IU/mL。

3.2 疗效标准

参照《变应性鼻炎的诊治原则和推荐方案(2004年,兰州)》[10]制定,疗效按照积分减少百分比计算,积分减少百分比=[(治疗前总积分-治疗后总积分)/治疗前总积分]×100%。

显效:积分减少比≥66%。

有效:积分减少比≥26%且<66%。

无效:积分减少比<26%。

总有效率=[(显效例数+有效例数)/总例数]×100%。

3.3 统计学方法

采用SPSS25.0统计软件对数据进行统计分析。计数资料比较采用卡方检验。符合正态分布的计量资料用均数±标准差表示,组间比较采用两独立样本t检验,组内治疗前后数据对比采用配对t检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

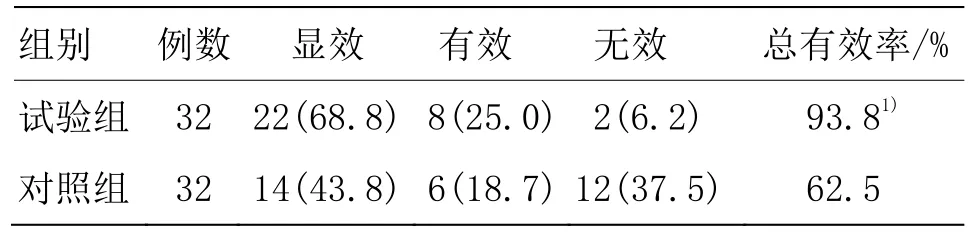

3.4.1 两组临床疗效比较

试验组总有效率为 93.8%,对照组总有效率为62.5%,试验组总有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 两组临床疗效比较 [例(%)]

3.4.2 两组治疗前后TNSS比较

治疗前,两组患者鼻塞、鼻痒、流涕和喷嚏积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组 TNSS均较治疗前明显改善,试验组明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 两组治疗前后鼻部主要症状积分比较 (±s,分)

表3 两组治疗前后鼻部主要症状积分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05。

组别 例数 鼻塞 鼻痒治疗前 治疗后 治疗前 治疗后试验组 32 2.81±0.59 1.19±0.781)2) 2.87±0.70 1.18±0.821)2)对照组 32 3.06±0.61 1.87±0.751) 3.00±0.57 1.91±0.811)组别 例数 流涕 喷嚏治疗前 治疗后 治疗前 治疗后试验组 32 3.00±0.67 1.25±0.721)2) 3.03±0.69 1.34±0.701)2)对照组 32 2.78±0.66 1.78±0.711) 2.81±0.69 1.69±0.641)

3.4.3 两组患者治疗前后TNNSS、RQLQ积分及血清总IgE水平比较

治疗前,两组患者TNNSS、RQLQ积分及血清总IgE水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者上述指标较治疗前均降低,试验组低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表4 两组治疗前后TNNSS、RQLQ积分及血清总IgE水平比较 (±s)

表4 两组治疗前后TNNSS、RQLQ积分及血清总IgE水平比较 (±s)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05。

组别 例数 TNNSS(分) RQLQ(分) IgE(IU/mL)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后试验组 32 3.09±1.06 1.63±0.831)2) 98.78±27.99 60.84±17.751)2) 175.53±58.00 88.59±28.551)2)对照组 32 3.06±0.95 2.13±0.941) 98.94±27.46 80.36±23.061) 176.97±58.38 117.84±33.131)

4 讨论

过敏性鼻炎(AR)属于中医学“鼻鼽”“鼽嚏”范畴,早在西周《礼记·月令》中就记载“季秋行夏令,则其国大水,冬藏殃败,民多鼽嚏”[11],病名始见于《黄帝内经》[12]。《诸病源候论·卷二十九》:“肺气通于鼻,其脏有冷,冷随气入乘于鼻,故使津涕不能自收。”由此可见本病病变部位在肺,风寒邪气是本病重要的致病因素。《医法圆通·鼻流清涕》:“鼻流清涕一证,有从外感而致者,有从内伤而致者,从外感而致者,感受外来之客邪,客于肺经,闭其清道,肺气不得下降,清涕是出……从内伤而得者,由心肺之阳不足,不能统摄津液,而清涕出。肾络通于肺,肾阳衰而阴寒内生,不能收束津液,而清涕亦出。”《普济方》:“肺金受邪,由脾胃虚弱不能生肺,乃所至受病也,故咳嗽气短气上,皮毛不能御寒,精神少。”由此观之,此病病位虽在肺,但是与脾肾关系密切。肖相如认为本病的病机为肾阳虚损、肺卫不固[13]。著名医家干祖望[14]亦认为鼻鼽多为元阳亏损,当以温补肾阳。肾阳为诸阳之本,肾阳的蒸腾气化主宰着人体的津液代谢,肾又主纳气,肺主出气,故肾为肺之根,肾气旺则肺气足,正如《普济方》:“水旺则金旺,子能令母实,肺者肾之母。”另脾为气血生化之源,土生金,脾胃虚弱则不能温养肺脏;脾主运化水湿,脾失健运则聚湿生痰,上贮于肺,循经上犯鼻窍,则发为鼻鼽。故本病源于脾肾,表现在肺。综上所述,本病的病机为脾肾阳虚,肺卫不固,邪聚鼻窍,治以温补脾肾,宣肺通窍,注重标本兼治[15-16]。

针灸治疗AR主要作用于免疫-神经系统[17-19],通过调节免疫细胞,降低 IgE,调节鼻部交感和副交感神经功能及修复鼻黏膜上皮细胞,减少炎性浸润,改善过敏症状[20-22]。隔姜药灸作为灸法的一种,将隔姜灸与隔药灸相结合,具有温经散寒、扶正固本、疏通经络、固表祛邪的作用[23-24]。有研究[25]显示,针灸治疗 AR运用阳经的频率最高,依次为足太阳经、督脉、手足阳明经,使用频次最高的穴位为肺俞、迎香、印堂和合谷。太阳为六经之藩篱,足太阳膀胱经主一身之表,其背俞穴直接联络五脏六腑,故取肺俞、脾俞和肾俞灸之,三脏同调,扶正固本,达到温补脾肾、强壮肺气的作用[26-28]。《千金要方》:“膏肓,能主治虚羸瘦损、五劳七伤及梦失精、上气咳逆、痰火发狂、健忘、胎前产后等,百病无所不疗。”膏肓灸能够培补元气,温肺益气,温阳固表[29-31]。督脉为阳脉之海,总督一身诸阳,大椎和至阳为督脉阳气最盛的5个穴位中的2个[32],大椎为手足三阳与督脉的交会点,具有“灸一穴而六阳起”的作用,可通阳解表,疏散风寒;至阳上处肺底,下临脾肾,灸之能止咳平喘,温暖脾肾;身柱穴位于两肺俞之间,《神农本草经》:“身柱治咳嗽可灸十四壮。”身柱灸可治疗多种呼吸系统疾病[33]。印堂于两眉之间,督脉所过之处,为治鼻疾之要穴[34];《灵枢·脉度第十七》:“肺气通于鼻,肺和则鼻能知臭香矣。”肺与大肠相表里,迎香为大肠经穴,于鼻翼旁,是“鼻三针”中治疗鼻病中的主穴[35],刺之可宣通鼻窍,远端取合谷针刺可清热解表,通调气血[36-38];手足阳明经于鼻部相交接,同气相求,配足三里针刺可健脾益肺、扶正祛邪。

本研究所调制的药膏为麻黄细辛附子汤合补中益气汤加减,方中附子、肉桂补火壮阳,温补脾肾;黄芪、党参、白术补脾升清,培土生金;陈皮、砂仁畅达中焦气机,健脾除湿;柴胡、升麻升阳举陷;川芎、当归养血合营;细辛、干姜温肺化饮;麻黄、桂枝发散风寒;苍耳、白芷宣通鼻窍;炙甘草调和诸药。诸药合用,共奏温补脾肾、强壮肺气、祛风通窍之功。此外,生姜味辛性温,归于肺经,以其为间隔物能温肺散寒,通鼻窍。本研究的隔姜药灸通过艾灸的温热之力,将生姜及一众辛温之性的药物作用于穴位上,通过经络系统的联系调节肺、脾、肾的功能状态,增强机体正气,提高免疫能力,从而达到治疗目的。

总之,在常规西药治疗的基础上,隔姜药灸联合针刺治疗脾肾阳虚型过敏性鼻炎疗效显著,能够有效改善鼻塞、鼻痒、流涕和喷嚏症状,提高生活质量,抑制血清总IgE水平。本次研究也存在不足之处,由于研究时间较短,远期疗效和安全性有待于进一步研究验证。另外,纳入样本量较少,可能存在一定的偏倚。下一步可开展多中心大样本量的高质量随机对照临床试验,同时做好远期随访调查,追踪患者治疗结束后有无不良反应,进一步验证本方案的远期疗效和安全性。