大连近岸海域表层海水中典型人工甜味剂的浓度分布及生态风险评估

岳扬,李莉,王炫凯,王侯宇,张玉凤,张倩,刘鹰,曲宝成,*

1. 设施渔业教育部重点实验室(大连海洋大学),大连 116023 2. 大连市检验检测认证技术服务中心,大连 116023

人工甜味剂是世界上使用最广泛的食品添加剂之一,广泛应用于饮料、制药配方、动物饲料添加剂和牙膏等领域[1]。我国是全球最大的人工甜味剂生产国及出口国,仅2018年,人工甜味剂产量合计约16.0万t,其中糖精钠(SAC)产量4.5万t、甜蜜素(CYC)7.0万t、阿斯巴甜(ASP)2.0万t、安赛蜜(ACE)1.4万t、三氯蔗糖(SUC)0.7万t和纽甜(NEO)0.4万t[2]。长期以来,食用人工甜味剂被认为是安全有益的。然而近年来的研究显示,关于人工甜味剂的安全性和其对健康不良影响的争议越来越大。Zeynep和Sifa[3]发现一定浓度的ACE(2.5 mg·L-1和5 mg·L-1)、ASP(2.5 mg·L-1)和SAC(1.5、2.5和5 mg·L-1)会增加人外周血淋巴细胞DNA的损伤,Soffritti等[4]通过对大鼠喂食16 000 mg·kg-1和32 000 mg·kg-1(以湿质量计)的ASP,发现会增加患肺癌和肝癌的风险,Schiffman和Rother[5]发现对大鼠喂食3.3~1 mg·kg-1·d-1的SUC会改变胃肠道中的微生物组成,减少有益细菌。如今,人工甜味剂已被认为是一种环境新污染物,所引发的生态和健康风险问题正在引起人们的关注[6]。这其中人工甜味剂的环境污染状况始终是国内外学者关注的重点问题之一[7]。

研究表明,大多数人工甜味剂经人体摄入后通常不参与转化和代谢,会直接通过尿液或粪便排出体外,使其不可避免地释放到环境中。由于该类化合物具有一定的极性,通常易溶于水,污水处理厂(WWTP)废水、湖泊和河流等地表水及地下水中常会有典型人工甜味剂检出[1,8-12]。瑞典环境研究署开展WWTP及相关水体中SUC污染筛查,并首次报道了WWTP和水环境中检出的SUC,浓度范围为1.8~10.8 μg·L-1,附近地表水中浓度范围为0.052~3.6 μg·L-1[8];Subedi和Kannan[9]调查了美国奥尔巴尼亚地区4种人工甜味剂在WWTP的污染状况,发现ASP和SAC的去除率较高(68%和90%),而SUC和ACE的去除率较低(<2%);Gan等[10]在中国天津自来水体中发现SUC、ACE、SAC和CYC的浓度分别高达0.12 μg·L-1、0.68 μg·L-1、0.10 μg·L-1和36 ng·L-1;Loos等[11]在欧洲27个国家的河流中发现从英国、比利时、荷兰、法国、瑞士、西班牙和意大利采集的样品中SUC的浓度达到1 μg·L-1,德国和东欧样品中SUC浓度较低(<100 ng·L-1);Morlock等[12]调查了瑞士苏黎世地区的地下水样品中人工甜味剂浓度,发现有ACE被检出且浓度高达4.71 μg·L-1,在近年来的研究中发现除陆地淡水中常有人工甜味剂的污染外,来自美洲[13-14]、欧洲[15-17]和亚洲[18-19]的近岸海域中也都有多种人工甜味剂的存在,其中在美国纽约港SUC的含量高达16.2 μg·L-1[14]。尽管针对海洋环境人工甜味剂污染的研究相对较少,但这些已有的研究暗示人工甜味剂存在全球污染的可能,然而当前针对人工甜味剂的环境生态风险评估研究却较少。

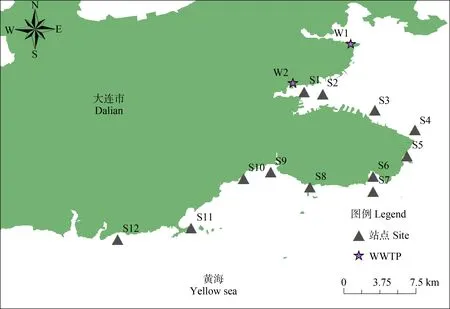

大连位于辽宁省辽东半岛南端,地处黄海、渤海之滨,是中国东部沿海重要的经济、贸易、港口、工业和旅游城市。本研究以大连近岸海域(黄海)作为研究区域,开展8种典型人工甜味剂的污染特征研究,以期了解人工甜味剂在大连近岸海域的发生和分布,并基于风险商(RQ)方法进行风险评估,为当地的环境保护和生态安全提供参考依据。

1 材料与方法(Materials and methods)

1.1 试剂与材料

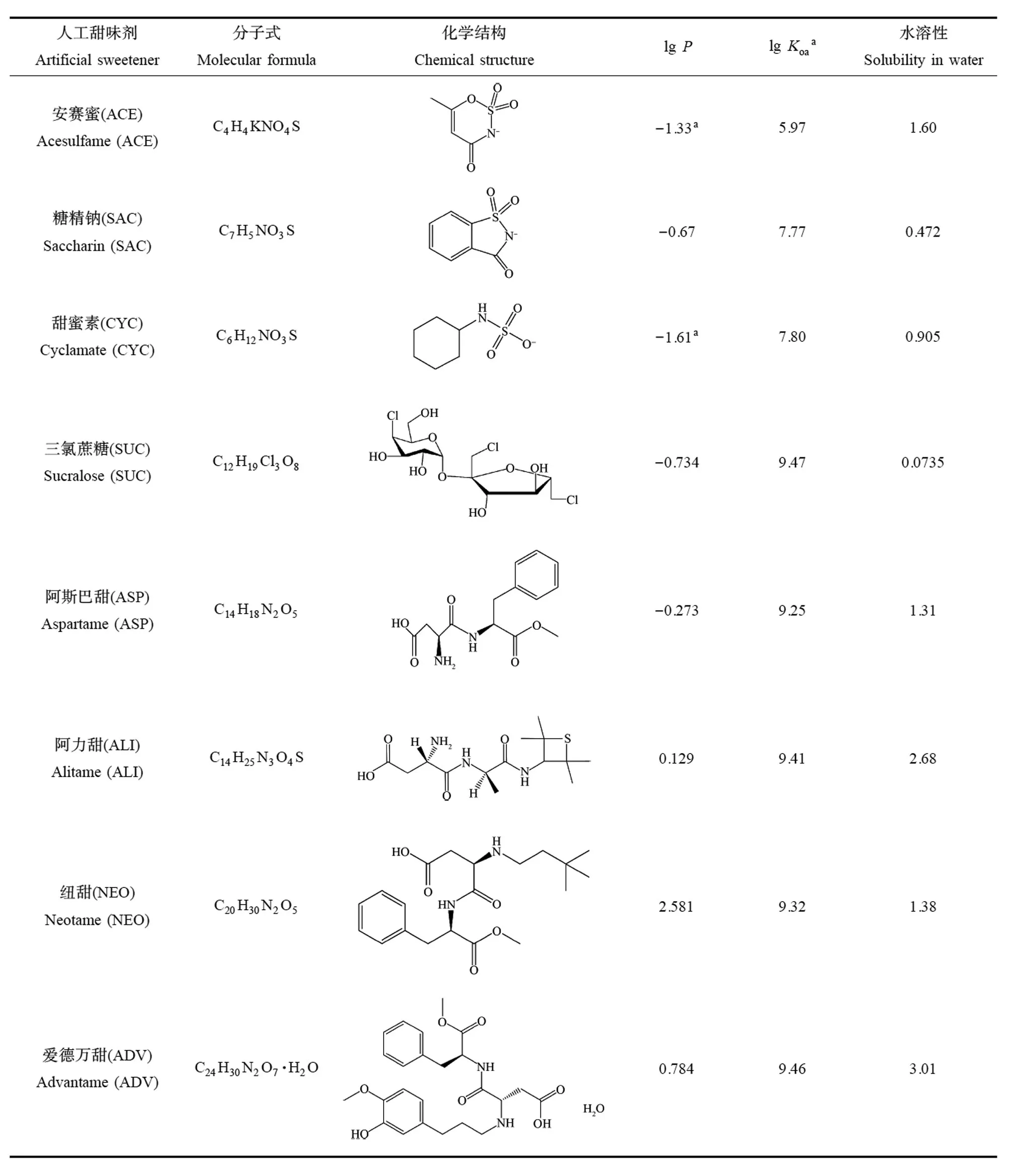

ACE、ASP、NEO、CYC、SAC、SUC、阿力甜(ALI)标准品(>98%,阿拉丁)和爱德万甜(ADV)标准品(≥95%,Sigma-Aldrich),其相关理化性质见表1;内标物SUC-d6和ACE-d4(>98%,Toronto Research Chemicals);甲醇和乙腈(HPLC级,Spectrum);甲酸(HPLC级,DIKMA)。

1.2 样品采集

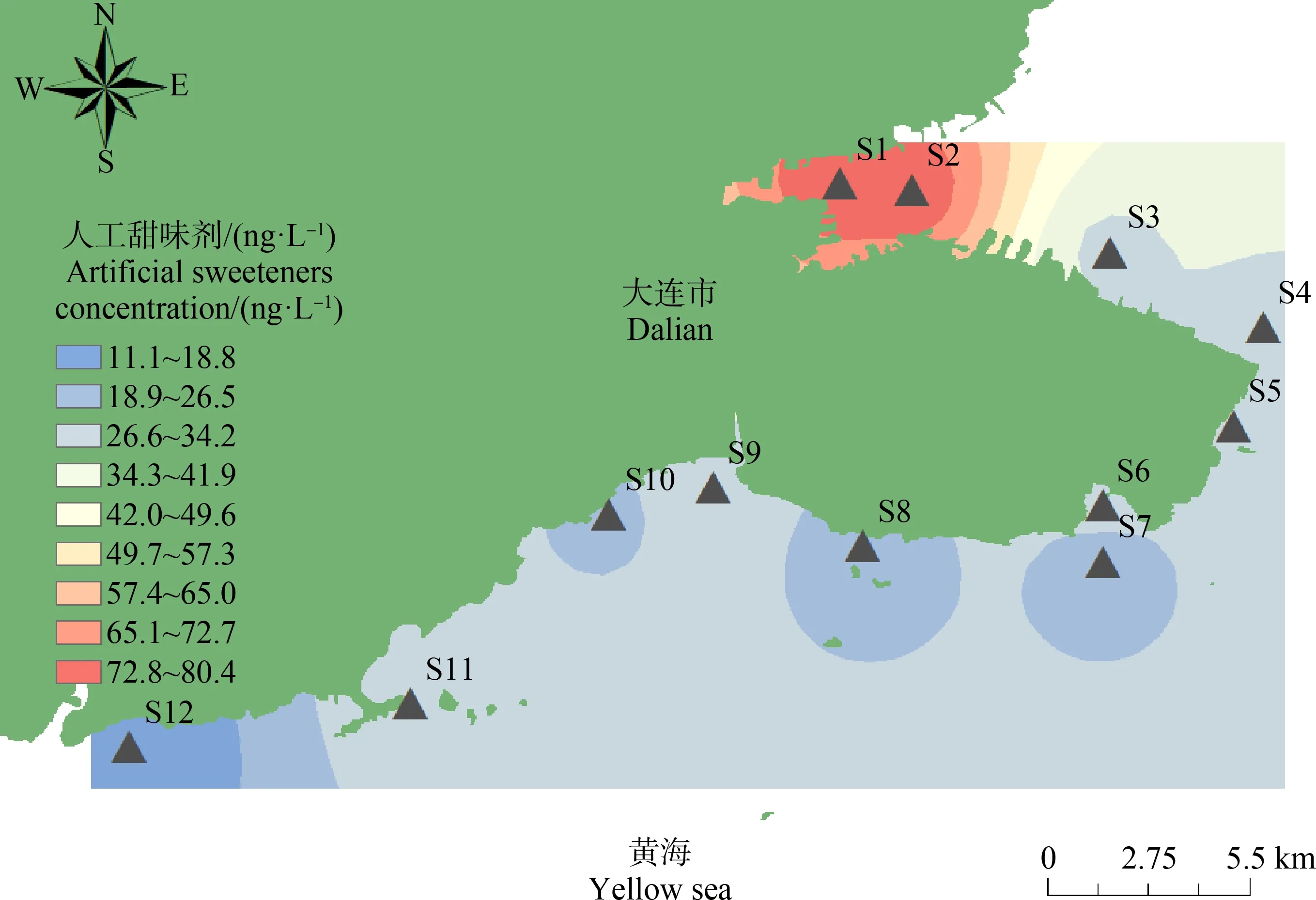

于2021年5月在大连近岸黄海海域采集海水样品,采样地点如图1所示,涵盖大连城区的海水浴场、海洋公园、港湾港口及市政污水排放口等地区,平均离岸距离约为300 m,主要采集表层海水(深度约50 cm),每个采样点采集3份平行样品。采集样品储存于琥珀色的聚丙乙烯瓶中,4 ℃下保存。采集的样品使用Orion Star A329多参数分析仪(Thermo Scientific)原位测量温度、pH、盐度和溶解氧等参数。

1.3 样品前处理

量取50 mL待处理的水样,加入50 μL 1 μg·mL-1的同位素内标SUC-d6和ACE-d4,混匀。固相萃取小柱(200 mg,6 mL,Waters HLB,美国)先用6 mL甲醇和6 mL超纯水(pH=3)进行活化,然后将加有内标的待处理的水样上样,用6 mL超纯水(pH=3)淋洗固相萃取柱,真空抽干20 min后,用6 mL的甲醇溶液洗脱分析物,并将萃取液在温和的氮气流下蒸发至干。将干燥的残留物用甲醇/水(V∶V=40∶60)定容至1 mL,最终提取液通过0.22 μm滤膜过滤并进行样品分析。

表1 8种人工甜味剂的化学结构及物理化学性质Table 1 Chemical structure and physicochemical properties of 8 kinds of artificial sweeteners

图1 中国大连地区近海水域采样分布图Fig. 1 Sampling distribution map of coastal waters in Dalian, China

1.4 样品分析

使用HPLC-MS/MS分析目标提取物。通过Sciex QTRIP 6500+(SCIEX,美国)系统分离分析物。色谱柱为Waters Atlantis T3(4.6 mm×50 mm,2.7 μm,Waters,美国);流动相分别为0.1%甲酸水溶液(A相)和0.1%甲酸乙腈(B相),流速为0.35 mL·min-1,柱温为40 ℃,进样量为5 μL。梯度洗脱程序从7% B相开始,保持0.5 min,5.5 min升至35% B相,7 min时达到95% B相,保持1 min,再用0.1 min回到初始7% B相,分析时间为12 min。串联质谱仪器参数:气帘气为241.325 kPa,碰撞气为62.055 kPa,雾化温度为50 ℃,雾化气为55,辅助气为60;喷雾电压为-4 500 V,采用电喷雾电离源,扫描方式为正负离子扫描模式,检测方式为多反应离子监测;脱溶剂气、锥孔气、碰撞气均为高纯氮气。

1.5 质量控制

所有玻璃器皿用自来水超声清洗30 min,再用超纯水洗3次,烘干后用二氯甲烷、丙酮和甲醇各洗2次,待溶剂挥发完全后,置于马弗炉中于450 ℃下烧3 h,自然冷却后取出待用。

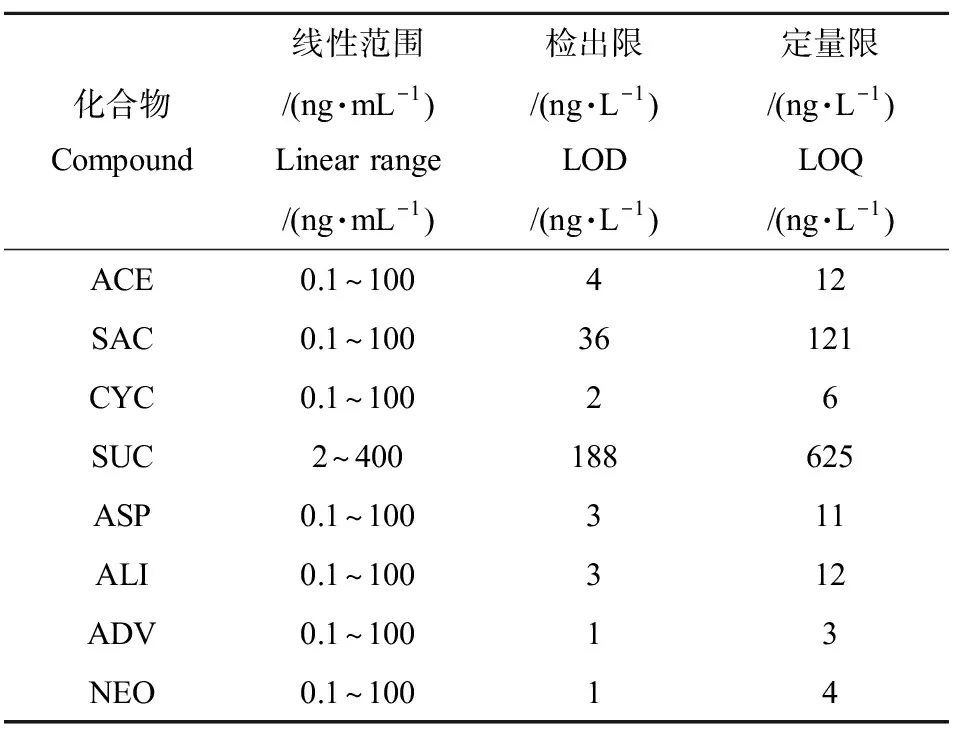

样品在提取前添加回收率指示物标样,以控制整个样品前处理过程的回收率。同时进行方法空白、基质加标、基质加标平行样及样品平行样的测定,以进行质量控制与质量保证。8种人工甜味剂通过内标法进行定量,用50 ng·mL-1内标混合物从0.5至100 ng·mL-1(SUC为2~400 ng·mL-1)进行6点标准曲线校正,结果显示出良好的线性(r2≥0.99)。目标化合物的回收率为83.8%~109.8%。目标化合物的线性范围、检出限和定量限详细记录在表2中。

表2 目标化合物检测的线性范围、检出限和定量限Table 2 Linear range, limits of detection (LOD) and limits of quantification (LOQ) of target compounds

1.6 风险评估

使用风险商(risk quotient, RQ)方法评估了检测到的人工甜味剂构成的生态风险[18]。将RQ计算为测得的环境污染物的浓度(measured environment concentration, MEC)除以预测的无效应浓度(predicted no effect concentration, PNEC)的商(公式(1))。PNEC值是急性或短期毒性数据(LC50或EC50)除以评估系数(assessment factor, AF)的商(公式(2))。

(1)

(2)

式中:LC50为通过生物毒性试验获得的半数致死浓度,EC50为半数效应浓度,检测到的化合物的LC50或EC50值是从美国环境保护局(ecological structure activity relationship,ECOSAR v2.0模型)获得,AF取1 000[20]。风险分类基于风险等级标准,其中RQ<0.01:“不太可能带来风险”;0.01

此外,为了评估人工甜味剂的综合毒性,使用浓度加成模型来计算综合风险商(MRQ)(公式(3)和(4))。

MRQ=max(STU1, STU2, ……STUm)×AF

(3)

(4)

式中:STU是毒性单位值之和;m是水生生物的类型,这里选择了3种不同营养水平(绿藻、水蚤和鱼类)的水生生物为代表;n是人工甜味剂的数量(n=8)[21]。如果MRQ的值>1,则认为对水生生物或环境存在潜在风险[21]。

1.7 数据分析

实验数据采用Microsoft Excel 2017、Origin Pro 2019b software (Origin Lab Corporation)和ArcGIS 10.2进行整理、分析及作图。

2 结果与讨论(Results and discussion)

2.1 人工甜味剂在大连近岸海域中的污染水平

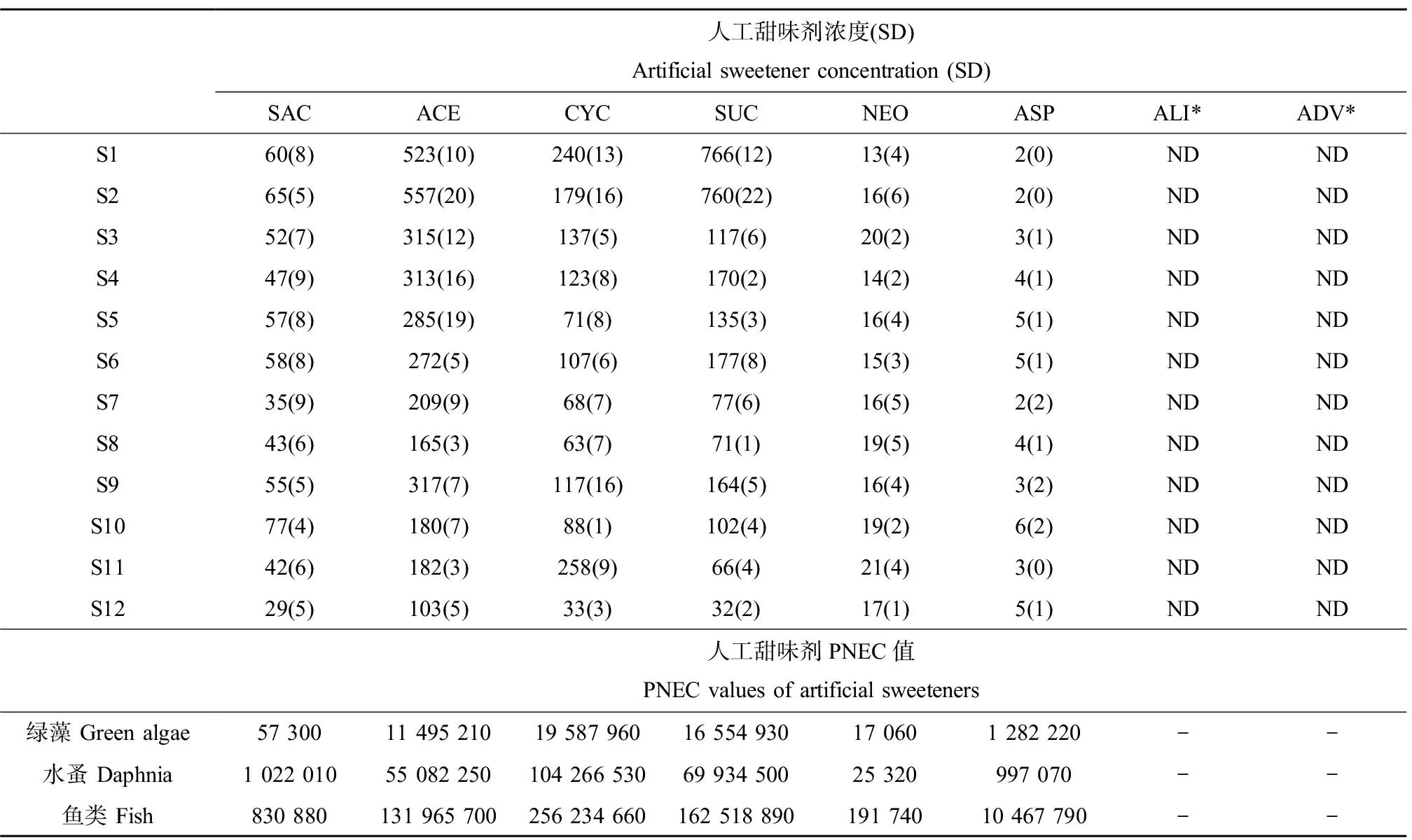

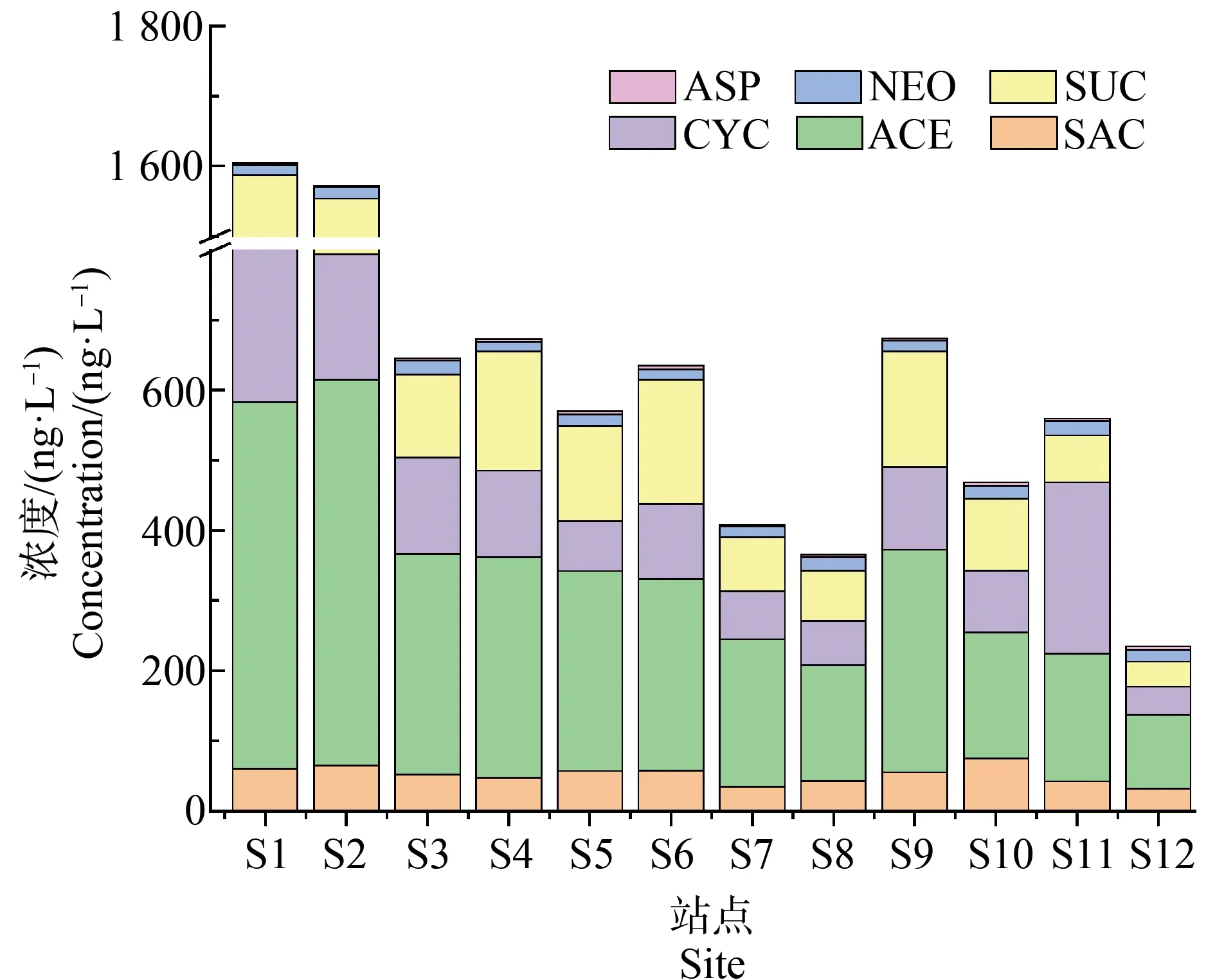

大连近岸海域人工甜味剂的污染水平,如表3所示,在12个采样点收集的海水样品中都检测到了人工甜味剂。共检测到6种人工甜味剂,浓度范围为2(ASP)~766(SUC) ng·L-1。ACE和SUC是主要检出的人工甜味剂,如图2所示,平均污染水平ACE>SUC>CYC>SAC>NEO>ASP。ALI和ADV在所有采样点均未检出,表明ALI和ADV在当地可能极少使用。

表3 人工甜味剂的预测的无效应浓度(PNEC)值及在各站点的浓度Table 3 The predicted no effect concentration (PNEC) values and concentrations of artificial sweeteners at each site (ng·L-1)

图2 不同采样点人工甜味剂的污染水平Fig. 2 Accumulation levels of artificial sweeteners at different sampling points

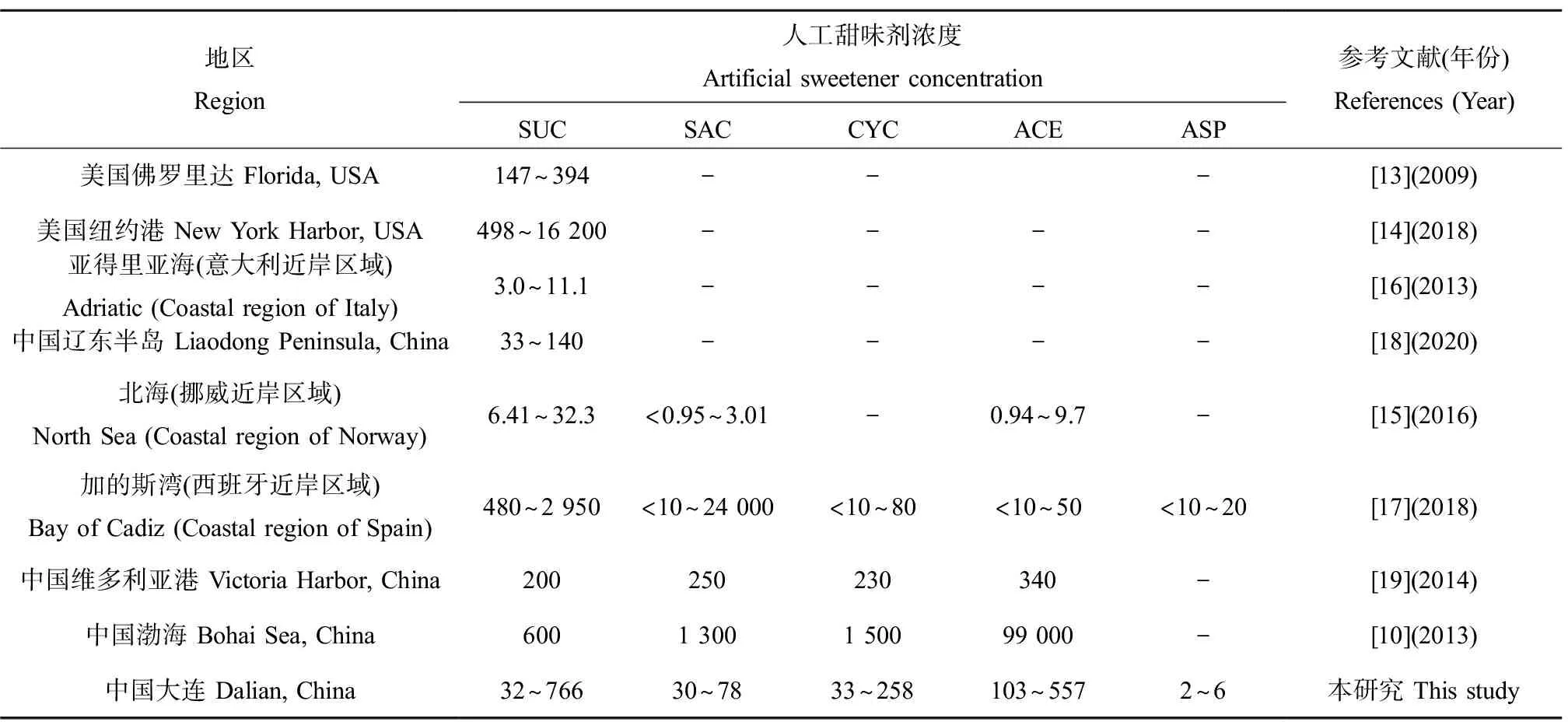

目前国内外针对沿海近岸水域人工甜味剂污染水平的报道相对较少,本研究同现有的研究进行了比较(表4)。比较分析显示,大连近岸海域的人工甜味剂总体浓度水平(按检测最大浓度计)要高于北海(North Sea)[15],显著低于加的斯湾(Bay of Cadiz)[17]的污染水平。国内的研究显示,人工甜味剂总体浓度水平略高于中国香港维多利亚港[19],但显著低于中国天津渤海[10]的污染水平。不同国家及中国不同地区近岸海域中人工甜味剂的污染水平差异,可能来源于所研究地区的人口密度、饮食习惯及人工甜味剂的生产和消费的差异。特别的,中国天津渤海[10]中人工甜味剂的总浓度比大连近岸海域的人工甜味剂总体浓度水平要高约60倍。在其他环境污染物检测中,也发现类似的现象,例如抗生素[22]、有机磷酸酯[23]和邻苯二甲酸酯[24]等,均表现出渤海的污染水平要高于黄海,这可能与环渤海地区的城市贡献及主要河流汇集相关。

2.2 人工甜味剂在大连近岸海域中的污染分布

大连近岸海域人工甜味剂的污染分布,如图3所示。监测结果表明,大连近岸海域普遍存在人工甜味剂的污染。与其他站点相比,站点S1及站点S2的人工甜味剂总体浓度水平较高,原因可能是该站点位于入海排污口和大连湾港口附近,WWTP的污水排放及港口区域其他污染排放综合作用导致。在本研究中,站点S1和S2的SUC浓度要远高于其他站点,平均浓度分别为764 ng·L-1和760 ng·L-1,除站点S1和S2外,其余站点的SUC浓度水平则相对较低(32~177 ng·L-1),与Xie等[18]报道的中国辽东半岛地区SUC浓度水平相似。站点S12的人工甜味剂总体浓度水平最低,该站点位于海带养殖区,人们活动相对较少。站点S6的总体浓度水平要高于S7,表明人工甜味剂的浓度水平可能受到离岸距离的影响,这一结果也与Xie等[18]的研究结果一致。从功能区上来看,人工甜味剂浓度水平由大到小排列为:排污口、港口附近(S1~S4)>旅游景区(S6、S7、S9)>码头(S11)>滨海浴场、滨海公园(S5、S8、S10)>养殖区(S12),表明人工甜味剂的浓度水平可能与人们的活动有关,WWTP的出水和近岸附近的其他污染排放是人工甜味剂进入海洋的主要来源。

表4 人工甜味剂在不同地区近岸海域的污染水平Table 4 Pollution levels of artificial sweeteners in coastal water in different regions (ng·L-1)

图3 人工甜味剂在大连近岸海域的污染分布Fig. 3 Pollution distribution of artificial sweeteners in coastal waters of Dalian

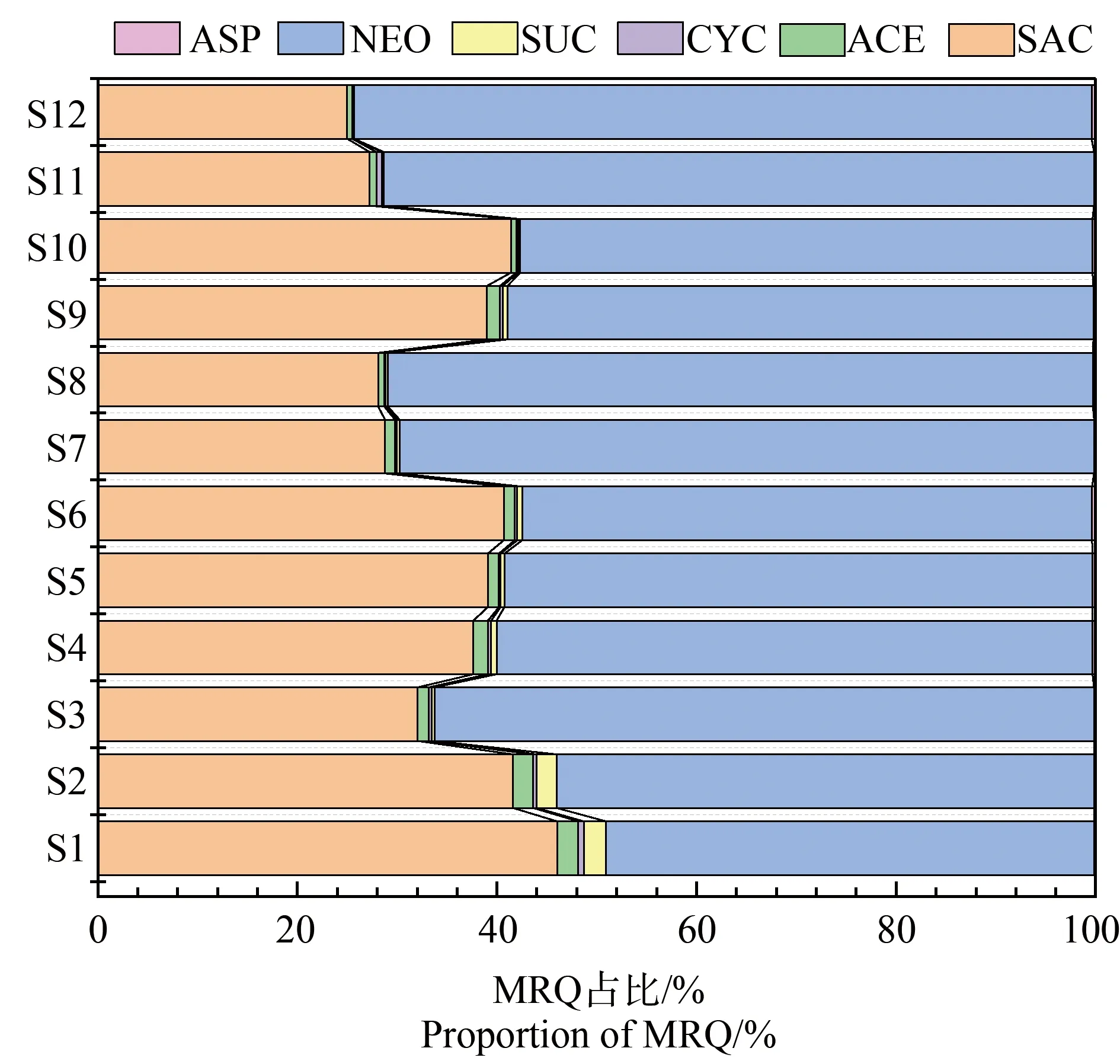

2.3 生态风险评估

为评估人工甜味剂残留对海洋生态环境的不利影响,在RQ的基础上对6种目标人工甜味剂的生态风险进行了评估。本研究利用PNEC和MEC对影响绿藻、水蚤和鱼类的目标化合物进行了风险评估。根据PNEC值和检出最大的MEC值计算RQ。结果表明,大连近岸黄海海域中目标人工甜味剂对绿藻、水蚤和鱼类均不太可能带来风险(RQ<0.01)。

单一化学品的风险评估,仅能提供海洋生态环境影响的部分信息。为此,进一步进行了累积风险评估,结果表明本研究中人工甜味剂混合风险商数值(MRQ)在0.002和0.004之间,其中SAC和NEO因其PNEC值较低,其贡献占采样点MRQ的94%以上(图4)。本研究也对渤海湾(天津)的污染水平进行了累积风险评估,结果显示其已对近岸海洋生态环境带来低风险。Wiklund等[25]的研究已表明SUC对水体中水蚤行为会产生影响。尽管本研究的结果显示现阶段这些人工甜味剂对大连近岸黄海海域的水生生物不太可能构成生态风险。但由于大连濒临黄海、渤海,且这些人工甜味剂在大连近海已表现出高频检出,因此有必要对大连近岸海域中的人工甜味剂进行更密切的长期监测。

图4 大连近岸海域中人工甜味剂综合风险商(MRQ)的占比Fig. 4 Proportion of mixture risk quotient (MRQ) of artificial sweetener in Dalian coastal waters

本研究对大连近岸海域中表层海水8种典型人工甜味剂的污染水平进行了研究,有6种人工甜味剂能够被检测到,其中SUC和ACE的环境污染浓度水平较高,浓度范围分别为32~766 ng·L-1和103~557 ng·L-1。综合污染水平显示国内外不同海域污染水平差异显著,其中,大连黄海近岸海域人工甜味剂的污染水平低于渤海海域。污染分布显示人工甜味剂的浓度水平排序为:排污口、港口附近(S1~S4)>旅游景区(S6、S7、S9)>码头(S11)>滨海浴场、滨海公园(S5、S8、S10)>养殖区(S12),表明人工甜味剂的浓度水平与人们的活动有关。生态风险评估结果表明,现阶段目标人工甜味剂对大连近岸水生生物不太可能产生生态风险。