精神分裂症患者家庭照顾者病耻感的研究进展

艾力帕提·太来提,汪惠才

(1.新疆医科大学健康管理学院,新疆 乌鲁木齐 830054;2.新疆医科大学第一附属医院,新疆 乌鲁木齐 830054*通信作者:汪惠才,E-mail:506940196@qq.com)

精神分裂症是一种病因不明,以情感、意志、行为及思维异常为表现的严重精神障碍,其病情易反复,影响患者和家庭照顾者的生活[1]。近年来,精神分裂症的治疗重心从医院治疗转向家庭康复,这一转变对付出大量时间和精力的家庭照顾者造成不同程度的心理压力[2]。在日常生活中,家庭照顾者需面对患者反复波动加重的病情以及外部环境对家庭的歧视,导致出现病耻感[3]。研究显示,大部分精神分裂症患者家庭照顾者存在病耻感[4]。病耻感使家庭照顾者的社交生活受到限制[5-7],对其身心健康、家庭关系和社会功能造成负性影响[8],也直接影响了家庭照顾者对患者的照顾方式以及与患者之间的亲密关系[9]。因此,精神分裂症患者家庭照顾者的病耻感需引起重视,减少家庭照顾者的病耻感,促进其心理健康。目前,国内外对该方面的研究已逐渐增多,但部分研究的结果不一致。故本文对国内外有关精神分裂症患者家庭照顾者病耻感的研究进行综述,以期为精神卫生工作者制定相关干预措施提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源和检索策略

于2022年3月5日,通过计算机检索PubMed、Web of Science、中国知网、万方数据库、维普数据库和中国生物医学文献服务系统,检索时限为建库至2022年2月。采用主题词检索的方式,中文检索词:精神分裂症、分裂样精神病、照顾者、家属、家庭、病耻感。英文检索词:schizophrenia、schizophrenic、caregivers、family、stigma。中文检索式以知网为例:((精神分裂症[主题])OR(分裂样精神病[主题]))AND((照顾者[主题])OR(家属[主题])OR(家庭[主题]))AND(病耻感[主题]);英文检索式以PubMed 为例:((schizophrenia[Title/Abstract])OR(schizophrenic[Title/Abstract]))AND((caregiver[Title/Abstract])OR(family[Title/Abstract]))AND(stigma[Title/Abstract])。

1.2 文献纳入与排除标准

纳入标准:研究对象为符合《中国精神障碍分类与诊断标准(第3版)》(Chinese Classification and Diagnostic Criteria of Mental Disease,third edition,CCMD-3)、《国际疾病分类(第10版)》(International Classification of Diseases,tenth edition,ICD-10)或《精神障碍诊断与统计手册(第5版)》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,fifth edition,DSM-5)精神分裂症诊断标准的患者的家庭照顾者,根据Robinson等[10]的定义,家庭照顾者是指在家中为患者提供大部分无偿照顾的人,包括配偶、父母、子女和亲密的朋友。排除标准:①非中英文文献;②无法获取全文的文献;③重复发表的文献。

1.3 文献筛选与质量评估

由两名研究者严格按照文献纳入与排除标准独立完成文献检索和筛选。第一和第二作者首先排除重复文献,再通过阅读标题和摘要进行初步筛选,最后通读全文,按照纳入与排除标准筛选文献。若出现分歧时,则通过进一步讨论决定是否纳入。文献整体质量较好,但同质性较差,不适合进行Meta分析,故仅作定性描述。

2 结 果

2.1 纳入文献基本情况

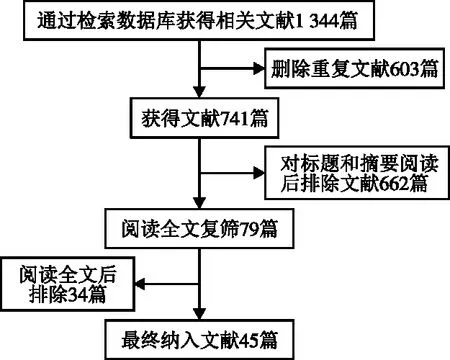

初步检索共获得文献1 344篇,其中英文文献1 196篇,中文文献148篇,最终纳入文献45篇。文献筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程图Figure 1 Flow chart of literatures screening

2.2 相关概念

病耻感是由 Goffman[11]于 20世纪60年代提出,其定义为一种在特定社会交往中因疾病造成的心理羞耻感。Link等[12]于21世纪初提出,病耻感主要由标签化、刻板印象、孤立、地位丧失和歧视5大因素组成。Corrigan等[13]从认知心理学角度指出,病耻感的产生与刻板印象、歧视和偏见密切相关,三者是一个逐步递进和相互作用的关系。Scambler[14]研究表明,病耻感是由个体或团体对存在于社会中某种现象的感知、真实体验和预测所造成的,具有指责、拒绝、贬低和排斥等特点。项芹等[9]研究显示,病耻感与人际关系、社会环境和个人内化等方面有密切的相关性。随着国内外学者对病耻感研究的进一步深入,出现了对其含义更为具体的理解和解释:病耻感不只是由个体对某种特殊疾病的负面认知所导致,而是受社会对这种特殊疾病的歧视和冷漠的影响[15]。

2.3 精神分裂症患者家庭照顾者病耻感的评定工具

2.3.1 贬低-歧视感知量表

贬低-歧视感知量表(Perceived Devaluation-Discrimination Scale,PDD)由Link[16]于1987年编制,可用于评定精神分裂症患者对他人贬低或歧视态度的感知状况。PDD共12个条目,其中有6个条目为反向计分,采用Likert 6级评分,从“非常同意”到“非常不同意”,分别计1~6分,总评分12~72分,评分越高,病耻感越强。尹慧芳等[17]采用该量表对社区人群病耻感进行调查研究,结果显示,该量表的Cronbach’s α系数为0.70,信效度较好。艾宪英等[18]研究表明,PDD适用于我国精神分裂症患者家庭照顾者病耻感水平的评定,在该研究中,PDD的Cronbach’s α系数为0.704。

2.3.2 精神疾病内在病耻感调查表

精神疾病内在病耻感调查表(Internalized Stigma of Mental Illness Inventory,ISMI)由 Ritsher等[19]于2003年编制,可用于评定精神疾病患者和家属有关病耻感的主观内心感受。ISMI共29个条目,包括疏远、刻板、歧视、抵抗及社会退缩5个因子。采用Likert 4级评分,从“强烈反对”到“强烈认同”,分别计1~4分,其中抵抗因子的5个条目采用反向计分。ISMI总评分29~116分,评分越高表明家庭照顾者的病耻感越严重。Ersoy等[20]研究表明,ISMI总量表的Cronbach’s α 系数为0.93,各因子Cronbach’s α系数为0.63~0.87,信效度较好。杨琳等[21]研究显示,该量表的Cronbach’s α系数为0.94,分半信度为0.85,具有良好的信效度,该量表在我国精神分裂症患者中的适用性良好。

2.3.3 连带病耻感量表

连带病耻感量表(Affiliate Stigma Scale,ASS)由Mak等[22]于2008年编制,可用于评定精神疾病或智力障碍患者家庭照顾者的连带病耻感水平。ASS共22个条目,包括认知、情感和行为3个因子,采用Likert 4级评分,从“非常不同意”到“强烈同意”,分别计1~4分。ASS总评分22~88分,评分越高表明病耻感越严重。Wong等[23]采用ASS评定精神分裂症患者家庭照顾者的病耻感水平,结果显示,该量表的Cronbach’s α系数为0.96,信效度较好。尹群明等[24]将ASS修订为中文版并在自闭症患儿父母中应用,结果显示,修订后的中文版ASS的Cronbach’s α系数为0.883,具有良好的信效度。

2.4 精神分裂症患者家庭照顾者病耻感的影响因素

2.4.1 人口学因素

Böge等[25]研究表明,与男性家庭照顾者相比,女性家庭照顾者表现出更高水平的病耻感。黄闻等[3]研究显示,离异或丧偶的精神分裂症患者家庭照顾者存在较高水平的病耻感,分析原因可能是,离异或丧偶的家庭照顾者因照料患者而无法工作或不得不牺牲他们的部分工作时间,从而影响经济收入,增加经济负担,导致病耻感加重。研究显示,职业为农民的家庭照顾者病耻感较其他职业者更严重,可能是因为来自农村地区的患者家庭照顾者受教育程度较低,对精神卫生专业知识的理解能力较低,缺乏照顾技能,且在思想上较为传统和刻板,容易对患者产生偏见和歧视[3]。但此结果与史奇等[26]和李卡梅等[27]的研究结果不一致,研究表明,患者家庭照顾者的受教育程度越高、经济状况越好,其病耻感水平越高,受教育程度高和经济状况良好者拥有较高的社会地位和自尊水平,更担心自己的自尊受损[26-27]。导致出现不同研究结果的原因可能与家庭照顾者从事的职业和纳入的样本有关。因此,仍需更大的样本量和多中心的研究来进一步验证家庭照顾者受教育程度对其病耻感的影响。此外,多项研究表明,影响精神分裂症患者家庭照顾者病耻感的人口学因素包括性别、婚姻状况、经济状况、职业和受教育程度等,病耻感的形成是多方面相互作用的结果[3,25-27]。

2.4.2 疾病相关因素

Koschorke等[4]研究显示,精神分裂症患者的行为和症状与家庭照顾者的病耻感之间存在密切关联,患者的阴性症状与阳性症状越严重,家庭照顾者病耻感水平越高。Neha等[28]对伴攻击性行为的精神分裂症患者护理经验的质性研究表明,患者的攻击性行为对社会和家庭造成不同程度的影响,进而导致家庭照顾者出现较高水平的病耻感。因此,医护人员及家庭照顾者应重视精神分裂症患者的服药依从性,帮助患者控制病情,减少患者不良行为和症状的出现,同时医护人员应加强对家庭照顾者的健康教育,从而降低家庭照顾者病耻感水平。

2.4.3 应对方式

积极应对方式可以增强个体在面临压力或逆境时的适应能力和应对能力[29],能够调节应激与行为之间关系,维护个体的心理健康[30]。景国建等[31]研究显示,精神分裂症患者家庭照顾者倾向于通过消极应对方式来缓解自身心理应激状态。有研究表明,积极应对方式是降低精神分裂症患者家庭照顾者病耻感水平的核心因素之一,家庭照顾者的病耻感水平与积极应对方式呈负相关,与消极应对方式呈正相关[18]。因此,在家庭照顾者病耻感的干预中,应重视家庭照顾者积极应对方式的培养,缓解负性情绪,以提高家庭照顾者的应对能力,从而降低其病耻感水平。

2.4.4 自尊水平

研究表明,高自尊水平有助于降低压力性生活事件对个体的影响[32-33]。郑美等[8]研究显示,自尊水平与病耻感水平呈负相关。自卑水平高的精神分裂症患者家庭照顾者病耻感水平更高,主要表现为不愿主动与周围人沟通交流、减少社会关系[34]。精神分裂症作为一种慢性疾病,治疗康复时间长、疾病负担重及病情易反复,在长时间的照顾过程中,家庭照顾者易出现自卑心理[2]。因此,研究人员需要针对该群体开展以家庭为中心的心理健康教育服务,提高其自尊水平,进而降低病耻感水平。

2.4.5 社会因素

因社会公众对精神分裂症患者存在标签化的负面认知,大部分患者的家庭照顾者会将这种歧视与排斥的态度内化,感到羞耻或被社会孤立[18]。李卡梅等[27]研究表明,精神分裂症患者家庭照顾者病耻感较器质性精神疾病患者家庭照顾者的病耻感更严重,分析其原因可能是社会对不同类型精神疾病的理解程度不同。史奇等[26]研究显示,精神分裂症患者家庭照顾者病耻感水平严重偏高可能与媒体对疾病的负面报道导致较大的社会负面影响有关。杨思寒[35]研究表明,社会支持是病耻感的保护因素,家庭照顾者感受到的社会支持度越高,越能够使其更好地应对周围人的贬低和歧视,这与Krupchanka等[36]的研究结果一致。因此,为精神分裂症患者家庭照顾者提供良好的社会支持和家庭支持服务,可能有助于降低其病耻感水平。

2.5 精神分裂症患者家庭照顾者病耻感的干预措施

2.5.1 家庭照顾者个体层面

一项研究表明,对精神分裂症患者家庭照顾者实施针对性的心理教育干预,可以有效提高家庭照顾者对患者病情的管理能力和对负性事件的处理能力,同时加强对重性精神疾病的认知[37]。李世明等[38]研究显示,关爱帮扶综合干预模式有助于降低社区精神分裂症患者家庭照顾者的压力,缓解其焦虑及抑郁等负性情绪。Yu等[39]对精神分裂者患者家庭照顾者通过微信实施综合家庭干预,干预后,家庭照顾者病耻感及各项心理健康指标均得到改善。既往研究表明,有效的心理干预和家庭干预可改变精神分裂症患者家庭照顾者的行为模式,提高自尊水平,改善其病耻感状况[38-41]。回顾既往研究也提示,国内研究者对精神分裂症患者家庭照顾者病耻感的干预研究较少,因此,在未来的研究中,应重视家庭照顾者个体层面的干预。

2.5.2 社会生态层面

研究显示,公众常因为对精神分裂症患者具有危险性和不可预测的暴力倾向等认知,从而采取回避和排斥等行为[42]。而公众对精神分裂症患者负面认知的形成,大多基于媒体的传播[43]。Thornicroft等[44]研究表明,加强公众健康教育,促进社会公众与患者和家属的交往,有助于改善公众对疾病的负面态度。通过社区对居民进行多方面的健康教育,普及精神卫生相关知识,有助于降低患者及家庭照顾者的社会性病耻感[45]。艾宪英等[18]研究显示,通过医院公众号发布精神疾病相关知识,为社会公众及患者家庭照顾者提供信息支持和情感支持,使公众认识到精神疾病是可达到临床治愈状态的,从而提高其对精神疾病的认知水平。上述研究[42-45]提示,社会公众对精神卫生知识了解相对较少,对精神分裂症存在错误认知和歧视。因此,可开展精神卫生知识的宣传,促进社会公众对精神疾病知识的理解,从而减少歧视和排斥行为,进而降低精神分裂症患者家庭照顾者的病耻感水平。

3 小 结

病耻感是精神分裂症患者家庭照顾者面临的重要问题之一。精神分裂症患者家庭照顾者的病耻感受人口学因素、疾病相关因素、应对方式、自尊水平及社会因素等多方面的影响。对家庭照顾者进行心理干预与健康教育,同时对社会公众进行精神分裂症相关知识宣传,是减少病耻感对家庭照顾者影响的有效途径。目前,国内对该方面的研究主要是横断面研究,且评定工具以国外翻译的量表为主,应考虑编制反映本土精神分裂症患者家庭照顾者病耻感水平的评定工具。家庭照顾者病耻感由个体心理和社会生态等因素相互作用所致,需加强家庭、社会支持服务,减轻家庭照顾者的疾病负担,缓解其心理压力,降低病耻感程度。