社会保障调节收入再分配效应现状及其影响因素

汤 兆 云

(华侨大学 政治与公共管理学院,福建 泉州 362021)

一、研究背景及文献综述

一段时期以来,我国收入分配差距持续扩大业已成为不争的事实,并成为社会各界普遍关注的热点问题。1980年代中期我国基尼系数为0.16,2000年上升到0.44,2008年高达0.49左右。导致收入分配差距持续扩大的原因是多方面的,但作为关乎基本民生和国家长治久安重大制度安排的社会保障制度的不健全和不公平且对于调节收入再分配效应不明显是其中的一个重要原因[1]。学术界一般认为,社会保障是居民收入再分配的重要工具,无论是国际还是国内社会保障与收入分配的实践均充分体现了社会保障在居民收入分配中的重要作用[2]。英国福利经济学家庇古从边际效用这一角度论证了个体利益与社会福利的共荣性,他认为:个体利益越丰厚,其收入效用就会越小,也就是说,随着个体利益的增加,其边际效用是递减的,但从整个社会的福利角度来看,在不改变国民总收入的情况下,提高个体的福利收入将会提高整个社会的福利水平[3]。基于边际效用的递减规律,社会保障可以通过二次分配将收入从富人转移到穷人,达到收入分配均等化。在市场经济条件下,社会保障作为比税收更为有效的财政再分配手段对收入再分配进行调节。陶纪坤对不同福利国家的社会保障收入再分配的效果进行研究后发现,不同的福利模式,其社会保障的调节效果也不相同,其中福利型社会保障制度的调节收入分配差距的效果最明显,社会保险型其次,市场主导型效果最弱。研究结果显示:瑞典的税收调节收入再分配的贡献只有10%左右,而社会保障的贡献高达80%以上;美国的基尼系数下降的过程中社会保障的贡献高达40%以上[4]。由此,社会保障成为很多西方发达国家调节收入再分配的重要手段。

在国内关于社会保障调节收入再分配效应的研究文献中,研究者较多地认为社会保障在居民收入再分配中起到“正向”调节作用。杨震林等的研究表明,养老金财产对中国城镇地区企业职工家庭的财产分布产生了较大的分配效应,使得家庭财产分布的基尼系数下降了8个百分点,家庭财产分布的不平等下降了20%[5]。高文书以陕西省宝鸡市为例,分析了社会保障转移性收入对居民收入差距的调节作用,发现社会保障收入可以提高居民的收入水平,还能调节其差距[6]。田卫民在比较社会保障收入对不同区域群体之间的收入差距的调节作用时发现,不同年份对不同区域群体的影响有所不同,并且随着社会保障制度的逐年完善,其收入调节的作用也是逐年增强的[7]。

但同时也有研究显示,社会保障对居民收入分配的调节多属于“逆向调节”作用和累退效应。郑功成认为社会保障体系的分割、分治局面,具体表现为城乡之间、地区之间的社会保障水平的差距明显,这种保障水平的差距造成的结果便是进一步扩大了城乡间收入的差距[8]。李智在研究社会保障支出对城乡居民收入差距的影响中发现,社会保障支出的增长并没有缩小城乡之间的收入差距,反而加剧了收入差距[9]。王增文等以江苏省的13个市为例,考察社会保障支出对居民收入差距的调节效应,研究发现,整体上看,社会保障的支出实际上加剧了不同群体之间的收入差距,这种差距在经济较为落后的地区更为明显[10]。邓旋利用1995~2009年中国省级面板数据进行的实证研究显示,在养老保障方面,城镇居民享受更多的政府提供的隐形福利,农村居民则排除在这些利益之外,在养老保障支出方面扩大了城乡间的收入[11]。值得注意的是,社会保障支出的区域差异性对居民收入分配存在“逆向”调节作用。赵福昌认为,经济发达地区的市场就业率高,人口结构也较为年轻,因此社会保障的负担较轻,而经济发展落后的地区就业率低,社会保障的负担率高,不利于社会保障问题的解决,相反加剧了地区经济发展的差异性[12]。张平等认为,财政社会保障支出负担各地区的差异较大,导致部分负担重的区域政府的其他财政支出受到影响,区域之间的经济和社会福利差距扩大,进一步影响到各地区社会成员的收入水平[13]。这一现象产生的原因是多方面的。杨天宇认为,经济发展水平的地区差异所决定的财政社会保障支出地区差距,是造成居民收入再分配中出现“逆向转移”的主要原因[14]。

作为一个重大的经济、政治和社会议题,社会保障调节收入再分配效应及其政策体系完善问题广泛地吸引了学界的注意,完善社会保障调节收入再分配政策体系建设成为我国社会保障制度建设的重要内容。党的十八大、十八届三中全会、十八届五中全会都强调,要进一步加大健全完善以税收、社会保障、转移支付为主要手段的再分配调节机制;党的十九大报告强调,要“按照兜底线、织密网、建机制的要求,全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系”[15]。党的十九届四中全会强调:“坚持应保尽保原则,健全统筹城乡、可持续的基本养老保险制度、基本医疗保险制度,稳步提高保障水平。加快建立基本养老保险全国统筹制度。”[16]中共中央政治局2021年5月31日召开会议强调:要“积极推进职工基本养老保险全国统筹,完善多层次养老保障体系”[17]。

二、社会保障调节收入再分配效应的现状

本文数据基于2020年11月对福建省闽南地区的泉州市、厦门市和漳州市城乡居民的抽样调查,调查样本按照多阶段抽样方法抽取,设置社会保障调节收入再分配的自变量和因变量,利用SPSS18.0统计分析软件,定量分析社会保障调节收入再分配现状及其影响因素。

(一)数据来源与变量设置

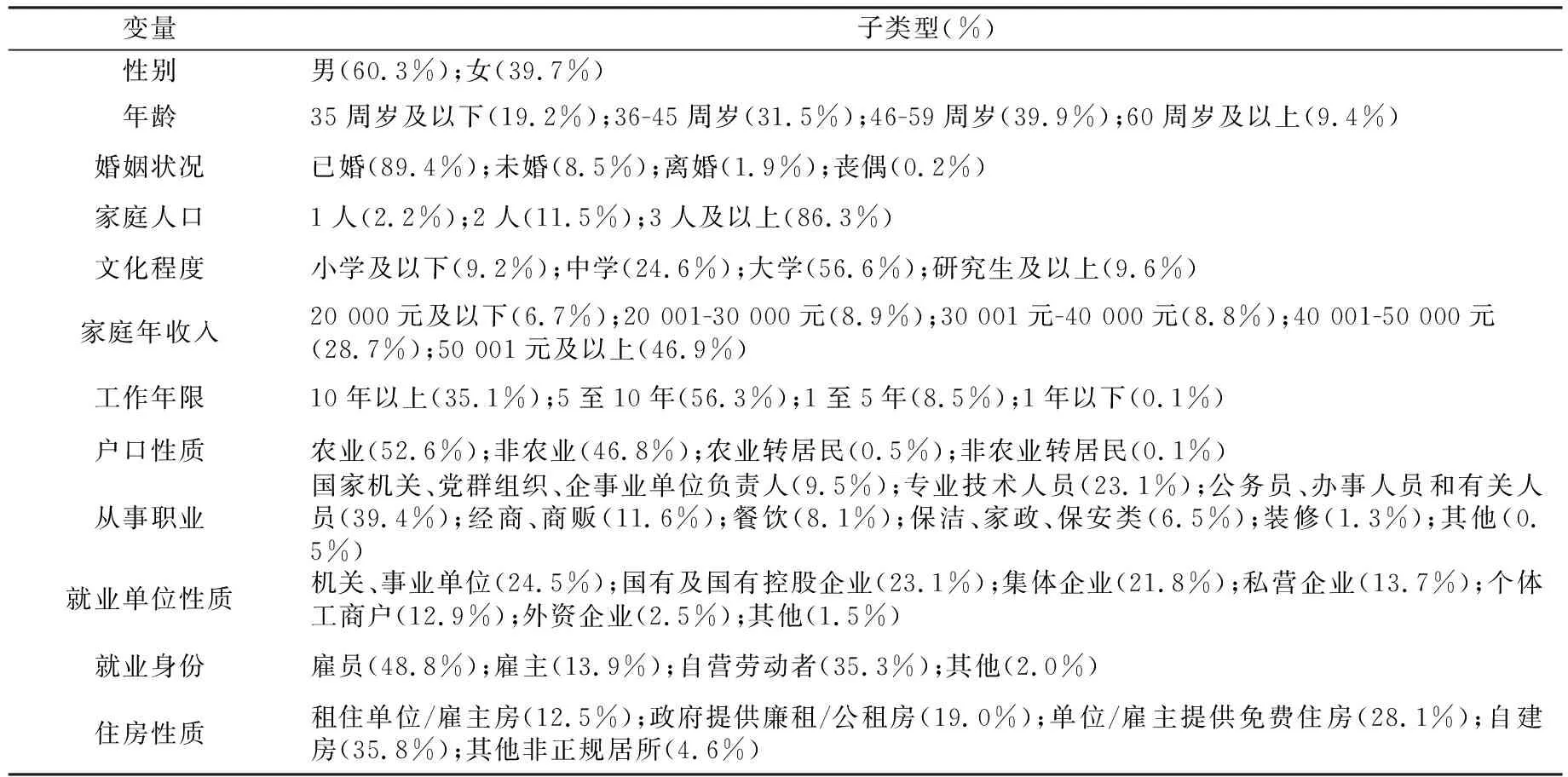

闽南地区城乡居民调查对象子类型及频率情况见表1。本次调查共发放600份调查问卷(泉州市、厦门市和漳州市各200份),共回收问卷589份,其中有效问卷为556份,所占比例分别为98.17%、92.67%。调查问卷自变量主要包括:性别、年龄、婚姻状况、家庭人口情况、文化程度、家庭年收入、工作年限、户口性质、从事职业、就业单位性质、就业身份、住房性质等。

表1 闽南地区城乡居民调查对象子类型及频率基本情况

调查数据统计显示,本次调查对象的主要情况如下:①调查对象的男、女性别分别为60.3%、39.7%,男性比女性多20.6个百分点;②调查对象主要集中在36~59周岁这一年龄段,比例为71.4%;③有将近90.0%的调查对象处于已婚状态,未婚及离婚的比例低,分别为8.5%、1.9%;④家庭人口数量主要是3人及以上,比例为86.3%;⑤调查对象文化程度主要集中在中学、大学这两个阶段,比例分别为24.6%、56.6%,有9.6%的调查对象为研究生及以上学历;⑥年收入主要集中于40 000元及以上阶段,比例为75.6%,但也有6.7%的调查对象的年收入仅20 000元及以下;⑦调查对象的工作年限主要集中在10年及以上和5~10年这两个阶段,比例分别为35.1%、56.3%;⑧农业户口和非农业户口比例分别为52.6%、46.8%;⑨职业分布的排序前三位的分别为:公务员、办事人员和有关人员(39.4%),专业技术人员(23.1%),经商、商贩(11.6%)⑩就业单位性质排在前三位的分别为:机关事业单位(24.5%)、国有及国有控股企业(23.1%)、集体企业(21.8%);就业身份主要以雇员(48.8%)和自营劳动者(35.3%)为主,就业身份为雇主的比例占13.9%;调查对象住房性质主要为自建房、单位/雇主提供免费住房,两项比例总计高达63.9%。

(二)闽南地区城乡居民参加社会保障项目的基本情况

福建省闽南地区城乡居民参加社会保障项目的基本情况分别为:有15.6%的人参加了国家公职人员社会养老保险、48.6%的人参加城乡居民社会养老保险、20.7%的人参加城镇企业职工社会养老保险,参加商业性社会养老保险的比例比较高,为35.6%。参加医疗保险项目的排序为:工伤保险(56.8%)、城乡居民基本医疗保险(49.1%)、商业医疗保险(46.7%)、生育保险(33.9%)和城镇职工基本医疗保险(25.6%),有6.5%的城乡居民没有参加任何项目的医疗保险。获得社会救助项目的排序为:自然灾害救助(18.9%)、临时困难补助(16.1%)、医疗救助(11.5%)、优抚安置(11.5%)、教育救助(8.2%)和住房救助(6.7%),有高达48.3%城乡居民没有获得任何项目的社会救助。调查数据同时显示,分别有8.2%、91.8%的城乡居民享有、不享有城镇居民最低生活保障;有68.3%的城乡居民缴纳了住房公积金。

(三)社会保障调节收入再分配效应的现状

本部分分别从闽南地区城乡居民参加社会养老保险、参加医疗保险、获得社会救助、享有城镇居民最低生活保障和享有住房公积金等项目情况的覆盖范围、保障水平、瞄准机制和转移率等四个方面分别作分析。

1.覆盖范围

从覆盖范围来看,由于社会养老保险是针对年满60周岁及以上的全部国民的,对他们退出劳动年龄后维持最基本生活水平具有重要意义。因此,考察城乡居民参加社会养老保险的覆盖面是分析社会养老保险调节再收入分配效应的重要出发点。2018年福建省国民经济和社会发展统计公报数据显示,该年末参加城镇基本养老保险人数1 074.26万人,比前一年增加51.95万人,其中参保职工883.66万人,参保的离退休人员190.6万人;福建省企业参加基本养老保险离退休人员为144.02万人,全部实现养老金按时足额发放;福建省参加基本医疗保险人数3 804.72万人,其中参保职工853.04万人,参保的城乡居民2 951.68万人;福建省参加失业保险人数570.27万人,比前一年减少42.06万人。

本次调查数据显示,参加国家公职人员社会养老保险、城乡居民社会养老保险、城镇企业职工社会养老保险、商业性社会养老保险的比例分别为15.6%、48.6%、20.7%、35.6%,其总覆盖面高达96.5%。

2.保障水平

保障水平是社会保障调节再收入分配效应的另一个重要指标。2018年福建省国民经济和社会发展统计公报数据显示,2018年末福建省领取失业保险金人数5.05万人,比前一年增加0.12万人;福建省纳入城市最低生活保障的居民6.08万人,比前一年减少0.73万人;纳入农村最低生活保障的居民37.81万人,比前一年减少1.27万人;城乡特困人员6.97万人;全年全省脱贫0.4万人;“造福工程”搬迁1.6万人。

本次调查数据显示,闽南地区城乡居民获得社会救助(包括医疗救助、教育救助、自然灾害救助、住房救助、临时困难补助、优抚安置等几个方面)的中位数年平均为1 201.54元,享有最低生活保障年平均为825.08元。如果将最低生活保障制度补偿率(上一年低保收入/全年家庭所需花费×100%)作为因自变量,将家庭人口、户口性质(城镇居民、农村地区)、工作年限等作为因变量纳入回归模型,分析结果显示,最低生活保障制度补偿率与家庭年收入、户口性质等变量呈现出较为明显的正相关关系。表2为闽南地区最低生活保障制度补偿率多元回归矩阵。表中数据显示,最低生活保障制度补偿率与家庭年收入之间的相关系数为0.108(P=0.00<0.05);如果以加入工作年限作为协变量,其相关系数为0.185(P=0.00<0.01);其中相对于泉州市、漳州市来说,厦门地区最低生活保障制度补偿率与家庭年收入之间影响的显著度更为显著。

表2 闽南地区城乡居民最低生活保障制度补偿率与相关自变量多元回归矩阵

如果以最低生活保障替代率(上一年低保收入/全年收入×100%)作为因自变量,将家庭人口、户口性质(城镇居民、农村地区)、工作年限等作为因变量纳入回归模型,分析结果显示,与最低生活保障制度补偿率作比较,最低生活保障替代率与家庭年收入、户口性质(城镇居民、农村地区)等变量之间的相关关系没有发生明显变化。表3为闽南地区最低生活保障替代率与相关自变量的多元回归矩阵。表中数据显示,最低生活保障替代率与家庭年收入之间的相关系数为0.112(P=0.00<0.05);如果以加入工作年限作为协变量,其相关系数为0.198(P=0.00<0.01);其中相对于泉州市、漳州市来说,厦门地区最低生活保障替代率与家庭年收入之间影响的显著度更为明显,也就是说,厦门地区最低生活保障替代率对调节收入再分配效应更加明显,产生的作用较为显著。

表3 闽南地区城乡居民最低生活保障替代率与相关自变量的多元回归矩阵

调查数据同时显示,闽南地区城镇居民、农村地区居民认为其个人月基本生活费用分别不低于1 354.68元、1 243.23元。由此可见,其实际所需要的低保金要大于政府确定的最低生活保障标准。从城镇居民、农村地区居民对目前政府确定的最低生活保障标准评价来看,分别有85.59%、80.23%的城镇居民、农村地区居民认为其确定的标准较低。

3.瞄准机制

瞄准机制是研究者在关于精准扶贫对象筛选方面所提出的一个概念。扶贫“瞄准机制”是“在扶贫中形成的贫困人口动态识别机制,包括了扶贫瞄准的主体、对象、内容、依据、表现形式等”[18]。本部分借鉴这一概念,并以“瞄准机制”作为影响社会保障制度(这里主要以城乡居民最低生活保障制度作为衡量指标)调节收入再分配效应的重要因素。城乡居民参加社会保障的调查数据显示,分别有64.03%的城镇居民、72.24%的农村地区居民认为自己完全符合或者部分符合最低生活保障的条件,只有1.13%的调查对象认为自己不符合低保条件;从获得低保的方式或者途径来看,分别有23.53%的城镇居民、11.85%的农村地区居民认为其合理或基本合理,但也有6.90%的被调查者认为其方式或者途径是不合理的;从低保政策的实施效应来看,分别有60.02%的城镇居民、67.05%的农村地区居民认为其实现或基本实现了政策预期,但也有5.45%的被调查者认为低保政策实施效应还有待进一步加强;调查数据显示,城乡居民获得低保的时间平均为4.18年,最长的为10.45年,城镇居民、农村地区居民分别为5.23年和3.54年。从以上分析中可以发现,最低生活保障制度的瞄准机制发挥的作用较好,基本上达到了预期的目的,但是,最低生活保障制度的退出机制还有待完善的地方。调查数据显示,只有6.32%的被调查者考虑过退出低保制度。表4为闽南地区最低生活保障退出率与相关自变量的多元回归矩阵。表中数据显示,最低生活保障退出率与家庭年收入之间的相关系数为0.231(P=0.00<0.01),如果以加入工作年限作为协变量,其相关系数为0.254(P=0.00<0.05)。其中相对于泉州市、厦门市来说,漳州地区最低生活保障退出率与家庭年收入之间影响的显著度更为明显,也就是说,漳州地区最低生活保障退出率对调节收入再分配效应更加明显,产生的作用较为显著。

表4 闽南地区城乡居民最低生活保障退出率与相关自变量的多元回归矩阵

4.转移率

社会保障的转移率是衡量社会保障调节收入再分配效应的另一重要指标。社会保障的转移率是指以终生养老金缴费累积精算现值与终生的养老金给付待遇精算现值之间的差额来衡量社会保障调节收入再分配的定量效应。根据终生养老金缴费累积精算现值与终生的养老金给付待遇精算现值的比较值进行测算(正值、负值和零,分别表示养老金给付待遇的转入、转出和不变),其计算公式为:转移率=转移额/终生养老金缴费总额×100%。表5为闽南地区城乡居民不同自变量社会保障的转移率情况。表中数据显示,性别、年龄、文化程度、工作年限、年收入和就业身份等自变量社会保障的转移率为正值,即养老金给付待遇的转入;而婚姻状况、户口性质和从事职业等自变量社会保障的转移率为负值,即养老金给付待遇的转出。以性别因素为例,相对于男性城乡居民来说,女性城乡居民社会保障转移率增加了26%;而婚姻不完整的城乡居民的社会保障转移率减少了27%。

表5 闽南地区城乡居民不同自变量社会保障的转移率

三、社会保障调节收入再分配效应的影响因素

表6为闽南地区城乡居民参加社会保障与其自变量矩阵表;表7为闽南地区城乡居民参加社会保障与其他因变量矩阵表。进一步分析发现,福建省城乡居民参加社会养老保险、参加医疗保险、获得社会救助与其年龄变量呈现出明显的正相关关系(P=0.000<0.01),其Spearman的rho相关系数分别为0.098、0.101和0.102。城乡居民参加社会养老保险项目、参加医疗保险项目、获得社会救助与性别、家庭人口、文化程度、年收入、工作年限、户口性质、从事职业、就业单位性质、就业身份、住房性质等变量之间呈现出明显的负相关关系(P=0.000<0.01)。城乡居民参加社会养老保险、参加医疗保险、获得社会救助与其婚姻状况(P=0.155>0.01)、从事职业(P=0.155>0.01)、就业单位性质(P=0.015>0.01)、住房性质(P=0.055>0.01)等变量没有通过显著性检验。

表6 闽南地区城乡居民参加社会保障与其自变量矩阵表

表7 闽南地区城乡居民参加社会保障与其他因变量矩阵表

闽南地区城乡居民参加社会保险与其年龄、性别、家庭人口、文化程度、年收入、工作年限、户口性质、就业身份等控制变量之间的Logistic Regression结果见表8。模型1反映了年龄控制变量对城乡居民参加社会保险项目的影响程度;模型2反映了性别、家庭人口、文化程度、年收入、工作年限等控制变量对城乡居民参加社会保险项目的影响程度;模型3在模型2的基础上加入了期望值因子(户口性质、就业身份)。从表8数据中可以发现,实证结果证实了年龄等因素对于城乡居民参加社会保险项目具有一定的正效应,而性别、家庭人口、文化程度、年收入、工作年限等因素对于城乡居民参加社会保险项目具有一定的负效应。在模型1的基础上,模型2引入城乡居民单位行业变量后,从卡方值、虚拟确定系数值来看,模型的模拟效果有了相当程度的提高。模型3中,在控制其他变量的情况下,城乡居民参加社会保险项目对于这些变量来说具有一定的正效应,且显著度均达到了0.01(P>0.01)以上的水平。表中数据显示,以年龄作为分析变量,年龄每提高一个级次,其参加社会保险项目的比例提高了18个百分点;以性别作为分析变量,相对于男性来说,女性参加社会保险项目的比例减少了14%;相对于家庭人口少的城乡居民来说,家庭人口越来越多的城乡居民参加社会保险项目的比例减少了13%;相对于文化程度低的城乡居民来说,文化程度越高的城乡居民参加社会保险项目的比例减少了15%;相对于年收入低的城乡居民来说,年收入越高的城乡居民参加社会保险项目的比例减少了11%;相对于工作年限短的城乡居民来说,工作年限越长的城乡居民参加社会保险项目的比例减少了15%;就业较为灵活的城乡居民比就业相对固定的城乡居民参加社会保险项目的比例减少了12%。

表8 闽南地区城乡居民参加社会保险项目的影响因素

四、充分发挥社会保障调节收入再分配效应的建议

虽然我国社会保障在提高国民收入、调节收入分配方面发挥了重要作用,但是,一段时期以来,我国收入分配差距持续扩大业已成为不争的事实,并成为社会各界普遍关注的热点问题。社会保障调节收入分配的作用不宜高估,在一些领域和一些地方,甚至出现了对收入分配的“逆向调节”作用和累退效应。目前的基本养老保险和医疗保险给中高收入阶层居民带来的好处高于给低收入居民带来的好处,反而扩大了收入差距;最低生活保障制度在贫困人口的基本生活保障方面发挥了一定的作用,但在收入分配调节方面的作用并不明显,分析其主要原因为:社会保障的政府财政责任不到位、社会保障覆盖面不充分和社会保障存在着城乡行业和群体的差距。基于此,建议在以下几个方面着力完善,从而充分发挥社会保障调节收入再分配的效应。

(一)进一步完善社会保障制度的顶层设计

由于我国各类人员社会保障制度的设计遵循“分类施保”的指导思想和技术思路,在身份分类和成员资格确定标准上存在着多重性,并在此标准上建立各自的政策制度,再加上各种制度之间边界模糊难以对接,导致我国社会保障制度陷入“碎片化”的发展困境,并由此对我国社会保障制度的公平性、流动性和可持续性造成了一定的影响。因此,应高度重视统筹考虑保障与改善民生的制度体系与政策措施,并在国家层面进行顶层设计。

(二)妥善处理社会保障的涉费责任和财政责任

在社会保障制度建设过程中,政府必须承担相应的财政投入责任。目前及今后相当长的时期内,要进一步推进和扩大城乡居民社会保障制度全覆盖、区域全覆盖、保障人群全覆盖,实现城乡居民社会保障制度的良性健康发展,政府承担应有的财政责任显得越来越重要。①进一步加大中央财政对参保城乡居民基础养老金待遇的投入力度;②妥善处理好地方政府特别是中西部地方政府对参保城乡居民养老保险金待遇的补贴问题;③中央及地方政府财政对参保城乡居民基础养老金补助数额及其比例要根据财政收入的年增长速度适时进行动态调整。

(三)进一步完善“五支柱”模式的社会保障制度框架

借鉴世界银行关于社会保障的“五支柱”模式,建立健全我国多支柱的社会保障模式,这也是我国社会养老保险制度改革的发展方向。我国各类人员的社会保障制度可以从以下几个方面进行建构:①进一步建立健全非缴费型的“零支柱”,为终身贫困者以及不适用任何形式的社会养老保险制度的非正式部门和正式部门的老年或者丧失劳动能力的人提供社会养老保险,以达到社会养老保险制度的“兜底”作用;②进一步健全缴费型的“第一支柱”,成立有效保障有正式工作公民退休后的社会养老保险年金制度;③进一步健全强制性的“第二支柱”,建立健全有正式工作公民的职业养老金制度;④进一步健全自愿性的“第三支柱”,第三支柱的养老保险金主要通过个人和企业以自愿的方式进行商业性保险储蓄,建立商业保险储蓄基金;⑤进一步健全非正规社会保障的“第四支柱”,通过子女供养、亲戚资金资助以及家庭间的资金移转等方式,健全伦理性的家庭保险养老制度,提高老年者的生活水平[19]。