敦煌契约文书所见民众佛教信仰

□陈 旭 姚泓泽

敦煌地区历史时期深受佛教影响,在中国佛教传播史上具有重要的地位,并引起学术界高度关注①。学界关于敦煌契约文书中的佛教思想以及民众佛教信仰研究多集中在放良②和放妻③两方面,针对契约文书中的佛教思想与民众佛教信仰进行专题探究尚有待深入。方广锠认为:“佛教作为一种宗教,既有比较精细、高深的哲学形态,也有比较粗俗、普及的信仰形态。由此,它能适应不同层次人们的不同需要。前一种形态可称为‘高僧佛教’,而后一种形态则可称为‘民众佛教’。”[1]50敦煌文书中所体现的民众佛教具有强烈的世俗色彩。民众不一定对于佛教词汇的真实内涵十分了解,但会将仅有的佛教知识融入日常生活,使之具有祈福、约束等功能。敦煌契约文书中展现的并非“高僧佛教”,而是与儒道融合的“民众佛教”。

一、敦煌契约文书中所见的佛教思想

《敦煌契约文书辑校》[2]、《敦煌社会经济文献真迹释录》第二辑[3]1-201和《俄藏敦煌契约文书研究》第二部分《俄藏敦煌契约文书释文与注释》[4]89-255及《杏雨书屋藏敦煌契约文书汇录》[5]均收录了大量的契约文书,涉及佛教思想的文书只占其中一小部分,主要集中在遗嘱、养男、分书、放良、放妻等五方面。下文将以上述五种契约文书为探讨对象,揭示其中蕴含的佛教思想及民众佛教信仰为敦煌百姓带来的思想观念的改变。

(一)业力轮回、立誓诅咒——遗嘱文书中的佛教思想

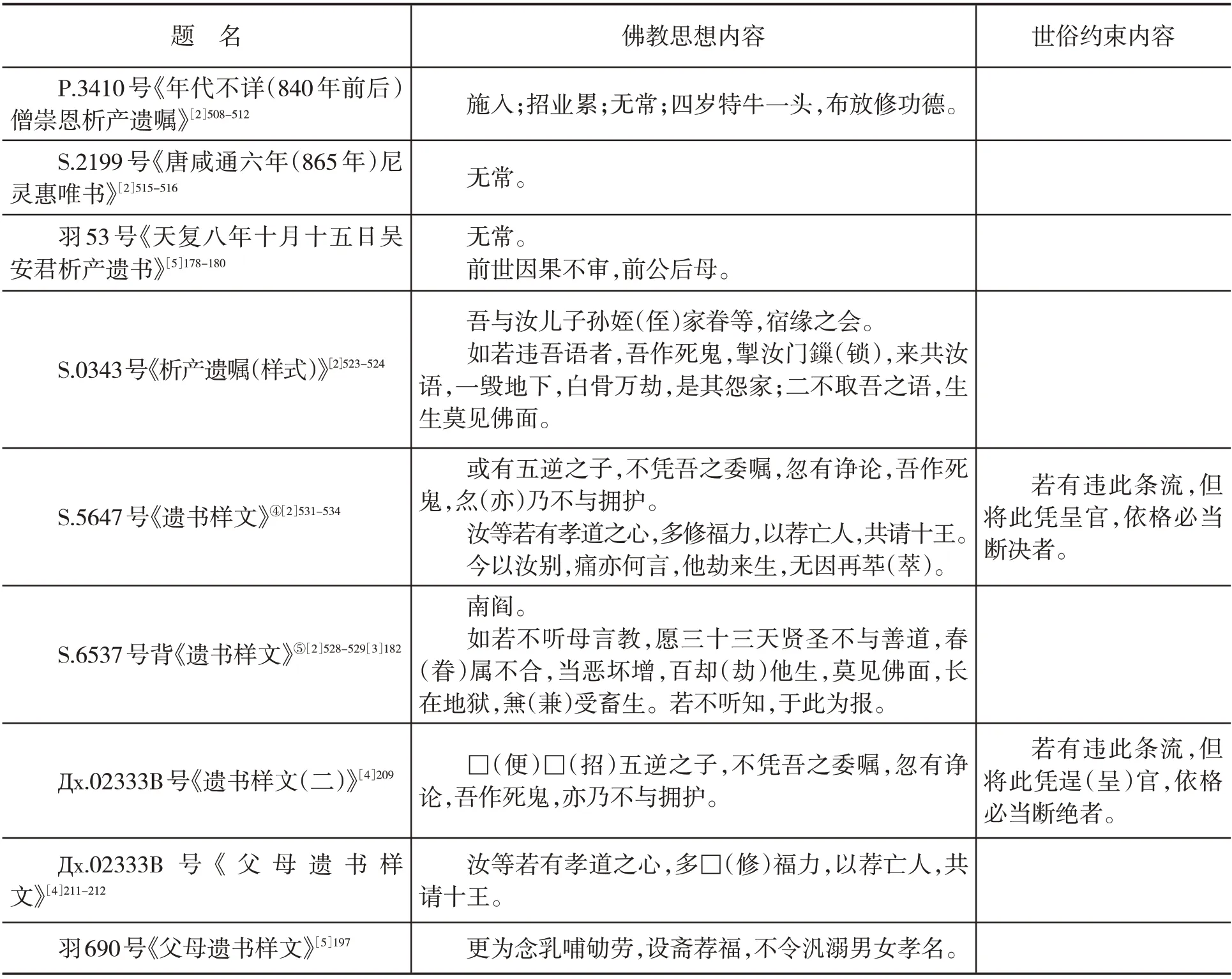

该部分涉及遗嘱文书共13 件,9 件提及佛教思想内容,2件提及世俗约束内容,现将遗嘱文书中涉及佛教思想及世俗约束的内容整理如下。

遗嘱文书虽篇幅不长,且有部分雷同内容,但仍可反映敦煌民众生死观念的变化和民间佛教中的地狱观念对敦煌民众的生死观产生的深刻影响。果报、业力轮回等观念也渗透进普通民众的日常生活,佛教世俗化趋势愈发明显,佛教不仅从观念上普及于民间,还改变了民众的日常行为选择。

表一所录文书涉及两部分内容。其一,民众已经接受佛家的业力轮回观念。其二,佛教在敦煌民间社会具有恐吓约束功能。“生生莫见佛面”“他劫来生”“长在地狱”等词句均体现了民众对于生命的认知:人生并非一世,死后还会轮回。这样的观念使人们认识到生命并非是“人死不能复生”,人们要考虑死后是在地狱中受苦,还是可以见到佛面及未来世界中能否幸福等问题。

表一 敦煌遗嘱文书中涉及佛教思想及世俗约束的内容

由此,多件遗嘱文书中都提及“多修福力,以荐亡人,共请十王”的内容。福力既可以指福佑之力,也可以指修福功德。十王是指十殿阎王。十王信仰曾在晚唐五代宋初时风靡敦煌,人们普遍认为死后要经历十殿阎王的审判。《十王经》提及了摆脱地狱之苦的途径:“若复有人修造此经,受持读诵,舍命之后,不生三途,不入一切诸大地狱。”[6]4“慈孝男女修福,荐拔亡人,报生养之恩,七七修斋造像,以报父母恩,令得升天。”[6]9受此影响,敦煌地区的写经、造像、做七七斋等与供奉十王相关的佛教活动颇为常见。立嘱人对于十王信仰深信不疑,希望儿女通过多修福力、共请十王的方式行孝,表达了民间信众对于死后“再生”的期待。

侯旭东把“与佛相见”归于“值佛闻法”,并探讨了民众为何希望能“值佛闻法”。“渴望值佛(无论是现世还是来生,此土还是他方)进而闻法,能终成正觉,追求借助佛力解脱,反映了他们的内心抉择,即渴望依靠外力解脱,对于旷日持久的自证自悟的修行正途的拒绝与排斥态度。”[7]225“生生莫见佛面”的恐吓式言语不仅说明民众认为死后的世界是真实存在的,还表明民众其实并不完全知晓如何才能见佛面,民众对于佛教思想的理解其实是粗浅的。

值得注意的是,该部分所涉及的遗嘱文书共有13件,但仅有2件不仅有果报惩罚,还把“但将此凭呈官”的世俗法律约束写入其中。遗嘱文书中的佛教约束内容明显多于世俗约束内容,民众在立遗嘱一事上对于佛教的信赖程度似要大于世俗法律,这样的现象也与民众不易理解格式化的律令有关。综上,遗嘱文书不仅体现了当时社会普遍存在的具有宗教色彩的恐吓与惩罚方式,更体现了佛教对于普通民众生活的影响已经深入人心,甚至在特定语境中,佛教思想的得当使用可以起到高于官府法律约束的效果。

(二)用“五逆之罪”约束养子行为——养男契中的佛教思想

该部分共涉及养男契文书8 件,均有世俗约束内容,涉及佛教思想内容的文书有5 件,现将涉及佛教思想和世俗约束内容的养男契文书统计如下:

养男契文书中所涉及的佛教思想亦不出因果范畴。一方面用“先世不种,获果不圆”的因果观解释今生无子现象,另一方面又用“五逆之罪”规范养子行为。

“五逆之罪”在佛教中属于最重的业罪,会入无间地狱,也称为“五无间业”“五不救罪”。学术界对于“五逆”相关问题曾有诸多探讨⑥。敦煌文书中的“五逆”多见于分家、养男等契约文书。其中,养男契中尤为多见。

在中国传统社会中,没有儿子的家庭可通过领养方式解决无子问题。唐代法律中规定了养子的来源,“疏议曰:依户令,无子者,听养同宗于昭穆相当者”,但并未对养子应尽的具体责任和义务进行详细规定,仅仅提及:“诸养子,所养父母无子而舍去者,徒二年。”[8]941并非亲生的血缘关系无疑增加了养子不孝的可能性,为此,养男契一般都会直接写明“自后切须恭勤,孝顺父母,恭敬宗诸,恳苦力作。侍奉六亲,成竖居本”[2]362等养子应履行的义务,且直接指出养子不得做“闲人构闪,左南直北”[2]363等事情。但若是养子并未履行好自己的义务,养父母重新寻得一位养子也不现实,故而,除了法律约束之外,还将“五逆”思想引入其中,旨在从思想观念层面约束养子行为,使养父母可以保障自己的晚年生活。

佛教在传入中国之初,曾遭到儒道的抨击,其出家人的生活方式、剃发的行为及无后等现象与传统的孝道思想相悖。但传教者们通过大力宣传涉及孝道的佛经内容、强调帮助父母信仰佛教进而超脱生死也是孝道等,佛教最终与传统孝文化相融合,不仅融入了民众的日常生活,还在孝文化层面上完成了世俗化的转变。

(三)因果惩戒——分书中的佛教思想

该部分共涉及分书15 件,涉及佛教思想内容的文书有3 件,世俗约束内容的文书有8 件,现将分书中涉及佛教思想及世俗约束的内容整理如下。

表三 敦煌分书中涉及佛教思想及世俗约束的内容

分书即分家契约文书,其中可见用佛教思想对财产分割进行约束的内容。“世代莫逢善事”“五逆”等措辞与上文讨论过的内容有雷同之处,故不再赘述。

P.3744 号《僧张月光张日兴兄弟分书》(九世纪中期)[2]436-439的内容值得探讨。“六趣”一词在敦煌契约文书中不如“五逆”等词汇常见,且“世世堕于六趣”的表述与“生生莫见佛面”似有异曲同工之处。《佛学大辞典》中对“六趣”有如下解释:“众生由业因之差别而趣向之处,有六,所谓之六趣,亦六道。一地狱趣,八寒八热等之苦处也……二饿鬼趣,常求饭食之鬼类生处也……三畜生趣,新译曰旁生趣,即禽兽之生所也……四阿修罗趣,常怀嗔心而好战斗,大力神之生所也……五人趣,人类之所生也……六天趣,身有光明,自然受快乐之众生……”[9]658文书中“世世堕于六趣”的表述,将违约人,尤其是将出家修行以期超脱生死轮回之僧人置于六道轮回的苦厄中,作为宗教信仰层面的永久惩罚,其对爽约者精神层面造成的压力超过了世俗法律的惩戒。

与遗嘱文书相比,分书的立契者们更愿意相信世俗法律带来的约束效力。如表二所录,8 件文书中均可见世俗惩戒内容。究其原因,或许因为订立遗嘱时,人之将死,必然联想到后世、人死成鬼等,且年老者一般更深受宗教思想的影响,相较于世俗法律而言,更熟悉宗教性的精神约束。而分家的主人公一般都较为年轻,受宗教影响还不是太深,更加相信世俗法律的约束作用。加之,分家一般都是同辈竞争,更适合用条款明了的世俗法律作为约束力量,且惩戒明晰的分家文书也有助于降低日后产生家庭纠纷的可能性,反而有利于维护亲缘关系。

(四)贵贱有因、放良积福——放良书中的佛教思想

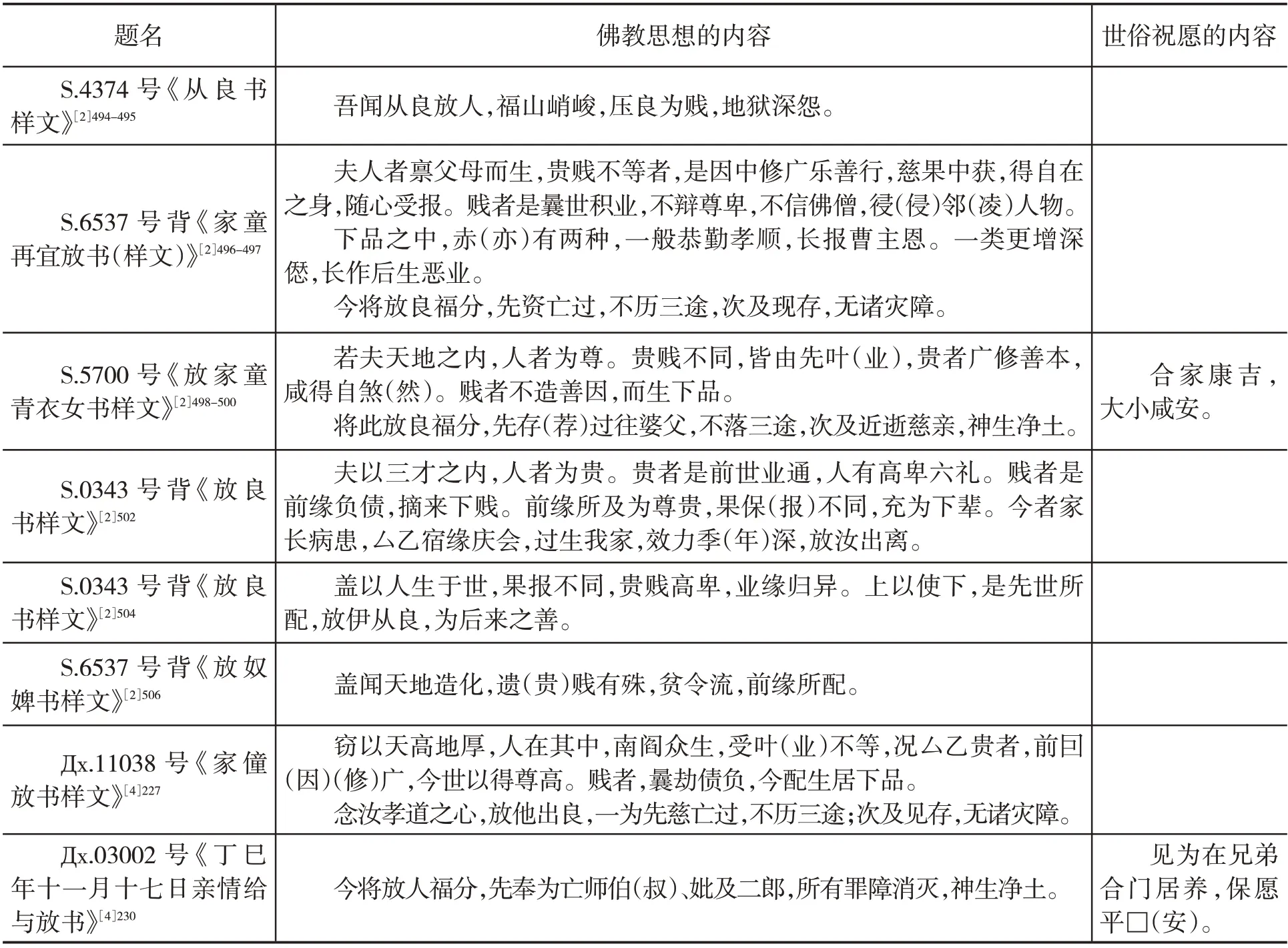

该部分共涉及放良书9 件,其中涉及佛教思想内容的文书有8 件,涉及世俗祝愿内容的文书有2 件,现将涉及佛教思想及世俗祝愿内容的放良书统计如下。

表四 敦煌放良书中涉及佛教思想及世俗祝愿的内容

放良书中涉及的佛教思想大致分为两类:人之贵贱皆由因果、放良可积德积福。《佛说无量寿经》载:“贫穷乞人,底极厮下,衣不蔽形,食趣支命,饥寒困苦,人理殆尽,皆坐前世不殖德本……世间帝王人中独尊,皆由宿世积德所致,慈惠博施仁爱兼济。”[10]12册271在佛教观念中,人今生的贫贱都取决于前世是否积德,放良书用该观念解释为何人有尊卑贵贱之分。

S.0343 号背《放良书样文》[2]502就是典型的例子:“夫以三才之内,人者为贵。贵者是前世业通,人有高卑六礼。贱者是前缘负债,摘来下贱。前缘所及为尊贵,果保(报)不同,充为下辈。”该件文书中认为今世的贵贱与前世因缘有关,充满宿命论色彩:由于前世的因果不同,才造成了今世的社会地位不同,今生的困苦其实是在劫难逃的,唯有多行善才能得来世福报。S.6537 号背《家童再宜放书(样文)》[2]496-497甚至更详细地列出了今生为何下贱的具体原因:累世积业、不辨尊卑、不信佛僧、侵凌人物。

褚宁认为:“放良书则大多只是借佛教观念为出身贵贱不等的宿命寻求‘合理’解释。”[11]这样的“合理”解释一定程度上甚至超越了法律的约束力度。人们相信自己在经历生命的轮回,今生的不幸来自于上一世的作恶,人的幸福与不幸本源是平等的,今生的顺从与积德就可以换来下一世的荣华。如此,佛教观念在掩盖人与人之间不平等事实的同时,甚至还具有了超越法律的道德教化作用,可以一定程度上劝人向善、维系社会稳定。

具有佛教思想内涵的“平等”一词并非中国固有产物,而是由译经衍生,其后作用于世俗生活。“佛教中原来在印度本土完全是出世性的‘舍平等’概念,却在中国的世俗文化中被改造成了具有强烈世俗要求的‘平等’主张。”[12]317不论是放良还是放妻等文书中可见的“平等”思想都不是佛教本身所提倡的“遁入空门式的平等”[12]311,而是经过世俗化改造之后的维系权力合理的工具。放良书中用因果轮回观念解释人的尊卑贵贱体现了业报面前人人平等,但这样的观念已经与佛教本身的平等思想大相径庭,只是在掩盖人与人之间尊卑有别的不合理现象。

放良书里多提及不历三途、神生净土等内容,可见三途、净土等观念已深入人心。丁福保的《佛学大辞典》里对“三途”有如下解释:“一火途,地狱趣猛火所烧之处。二血途,畜生趣互相食之处。三刀途,饿鬼趣以刀剑逼迫之处。”[9]340火途、血途、刀途让人听之胆寒。《佛说盂兰盆经》叙述了盂兰盆供奉可以使七世父母避免经历三途的故事:“其有供养此等自恣僧者,现在父母,七世父母,六种亲属,得出三途之苦,应时解脱,衣食自然。若复有人父母现在者,福乐百年,若已亡,七世父母生天……若未来世一切佛弟子,行孝顺者,亦应奉此盂兰盆,救度现在父母乃至七世父母……”[10]16册779经文指出盂兰盆供养可以使七世父母得以解脱,且生者可以百年无病、远离烦恼。由上表所列文书内容可知,敦煌地区的民众已经接纳了后代可以通过积福使亡者避开三途经历的佛教信仰,并通过放良行为达成目的。

百姓不仅希望死后不历三途,还希望可以身生净土,在面对死后世界的恐惧时,还有对生的渴望。净土是佛、菩萨等的净居之地,也是佛门弟子所憧憬的境界。“有唐一代,净土之教深入民间,且染及士大夫阶层。”[13]182“神生净土”等字样则表达了希望逝去亲人可以往生净土之境的美好愿景。另外,民众不仅为亡人祈愿,也通过放良行为寄予对生者“合家康吉,大小咸安”的期盼,但这些世俗的美好愿景表达相对很少,暗示着民众其实更加关心死后的世界,佛教的来世观念已经深刻影响了民众的内心认知。

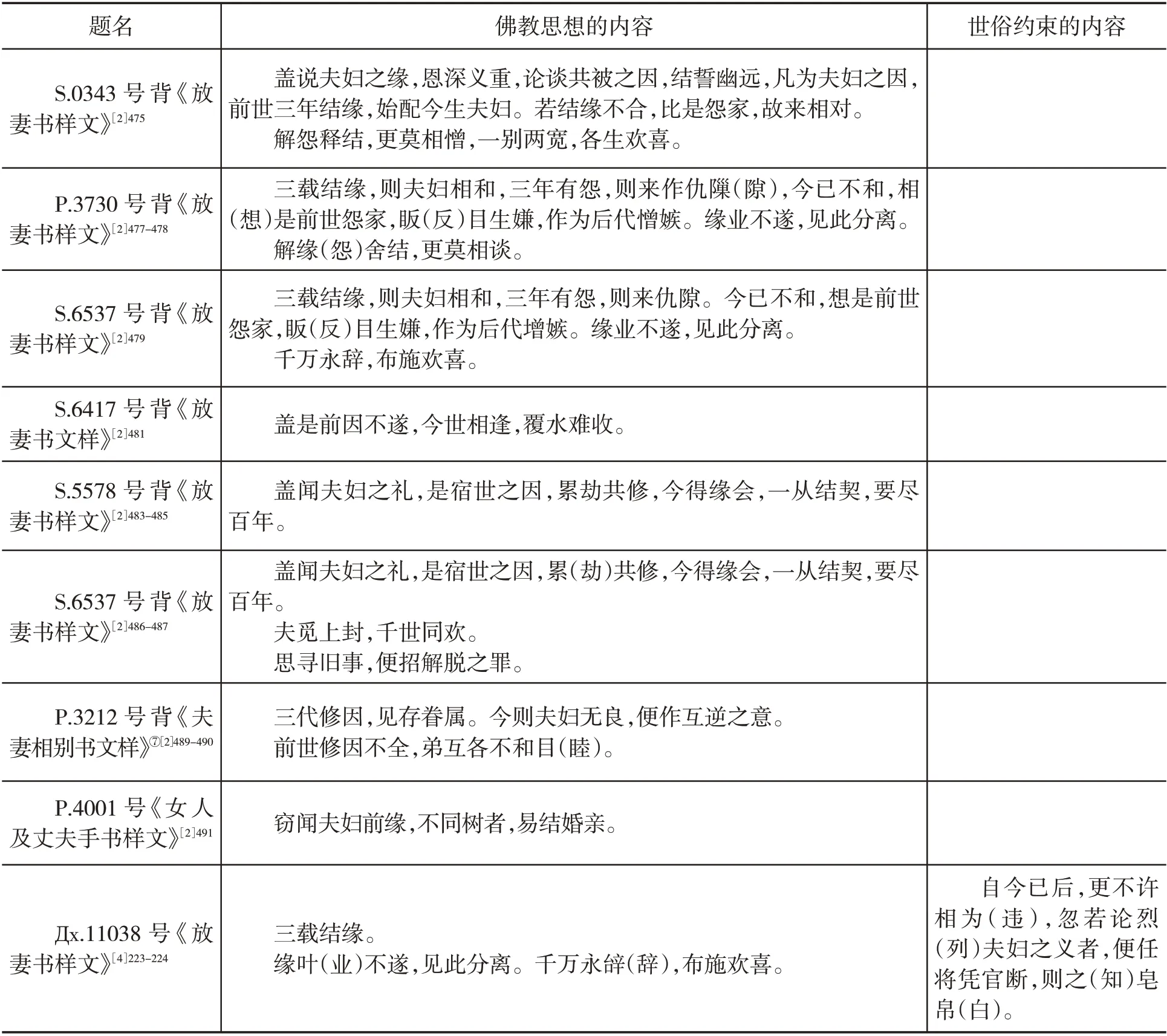

(五)因果决定婚姻——放妻书中的佛教思想

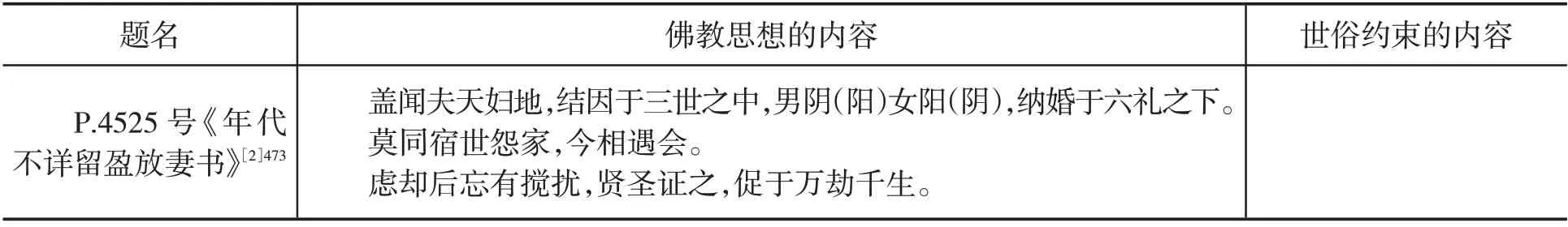

该部分共涉及放妻书11件,涉及佛教思想内容的文书有10件,涉及世俗约束内容的文书1件,现将涉及佛教思想和世俗约束内容的放妻书统计如下。

表五 放妻书中涉及佛教思想及世俗约束的内容

续表

放妻书中普遍可见前世因缘今生再续、善因善缘、恶因恶缘等佛教缘起和业报轮回思想。认为今生夫妇是前世结缘,若结下的缘分不合,就会夫妻不睦。一些文书末尾还提及对妻子再嫁的祝福,如S.0343号背《放妻书样文》[2]475:“愿妻娘子相离之后,重梳蝉鬓,美扫娥眉,巧呈窈窕之姿,选聘高官之主。解怨释结,更莫相憎,一别两宽,各生欢喜。”其中有佛家的因缘已了、放下执念的意味。

洪越认为:“佛教思想观照下的夫妻关系也比儒家伦理界定的夫妻关系更为平等。儒家伦理将婚姻失败归咎于妻子,讲因果的佛家则强调夫妻双方都有责任。”[14]如此,放妻书中还蕴含一些世俗平等思想的内容。但如上文所述,文书中的平等思想也是经过世俗化改造的,难见佛教平等思想原貌。

Дx.11038号《放妻书样文》[4]223-224是11件放妻书样文中唯一一件涉及“官断”字样的文书。其原因大概有三:第一,当时的夫妻协议离婚事件并不属于官府管辖的范畴,只需夫家同意即可,“按唐制,婚姻关系之解除有三种方式,一为丈夫出妻,二为强制离异,三为双方协离……依礼,妇人从夫,故妇人如非犯七出及义绝而被弃离,欲解除婚姻关系者只有与夫协议,征得夫之同意”[8]1062。第二,妇女在夫家处于从属地位,“疏议曰:妇人从夫,无自专之道,虽见兄弟,送迎尚不逾阈。若有心乖唱和,意在分离,背夫擅行,有怀他志,妻妾合徒二年”[8]1061,从中可见夫家对妻子的权威。另外,离婚称为“放妻”,与“放良”有共通之处,可以理解为夫家有绝对的权威决定妻子的去留,在这种社会背景下,自然也不需要出现“官断”字样。第三,敦煌地区的宗教观念已经深入人心,甚至在约束力方面高于官府,夫妻的相识、相离都可以从佛教思想中找到约束依据。

放妻书虽在直接传达因缘不合是离婚的主要原因,但在传统儒家社会中,即使有佛教观念的加持,男女在婚姻层面的地位对比还是不应忽视的重要因素。放妻书中虽含有一定的世俗平等思想,但并非真正意义上的夫妻平等。在分析放妻和放良时,仍要参照双方社会地位的高低及当时的普遍社会观念。

综上,敦煌契约文书中最常见的就是佛教因果报应、业报轮回、世俗化的平等思想等。原因大致有二:其一,佛教本身就是以缘起论作为其理论基础之一,相依缘起而有成住坏空,业力不失而重因果轮回。生前所种因果不同导致死后所处的六道也不同,人们由此关注轮回世界。由于缘起论认为万事万物的存在都是有其因果的,因此每个人也都与其他人有各自的因果关系,人们只是在过去、现在、未来中扮演不同的角色,身处娑婆世界的有情众生本质是平等的。其二,由于契约讲求的是实用性,因果报应、业报轮回思想可以对其他人进行精神层面的约束,发挥实际价值,由此看来佛教思想对法律约束起着补充作用。

二、从契约文书中的儒释道词汇看敦煌地区的三教融合

契约文书中除佛教思想之外,还涉及道教和儒家思想。

道教内容如“城隍叹念,每传孔怀之能”[2]460-461、“司命追我,岂能暂驻”[2]532等。在道教信仰中,城隍是守护城池的神仙,专门负责某个地区的阴间事务,城隍信仰曾受历代统治者的青睐,民间对于城隍神更是尊敬有加。司命是传说中可以掌管人生死的神仙,民众也认为人的寿命是由司命决定,体现了敦煌地区民众朴素的生死观。虽然敦煌地区的民众已经普遍接受了佛教中的神佛及地狱观念,但文书中还是留有道教信仰的痕迹。

敦煌文书中的道教信仰相关词汇出现频率明显低于佛教信仰相关词汇,这与河西地区的历史背景有关。“直到北凉攻占敦煌的公元421 年,佛教在敦煌的统治性地位,才真正确立……可以看出从3世纪初到5世纪初的两百年间,当地人基本以鬼神信仰为主,并显露出道教观念的痕迹。”[15]62北朝时期,因北魏太武帝拓跋焘和北周武帝宇文邕的灭佛运动,佛教曲折发展,至隋唐时兴盛发展为主,虽有会昌法难打击佛教,但当时敦煌地区正处于吐蕃治下,佛教兴盛发展局面并未被打断。也正是因此,我们可以从敦煌契约文书中看到大量与佛教思想相关的内容,并且由于北凉以前的敦煌民众信仰与道教关联,因此,文书中还隐约可见道教相关词汇就很好解释了。只是由于大部分民众的道教信仰其时已被佛教取代,故而道教词汇明显少于佛教词汇。

契约文书中随处可见儒家思想内容,“请屈叔侄亲枝姊妹兄弟团座商量”[2]358-359、“叔唱侄和,万事周圆。妯娌谦恭,长守尊卑之礼”[2]460-461等都与宗族观念有关,“将此放良福分,先存(荐)过往婆父,不落三途,次及近逝慈亲,神生净土”[2]498-500,是关于孝亲思想的内容。放妻书还可见男尊女卑的现象,放良书也多见森严的等级制度,在此不一一列举。

儒家学说对敦煌地区的影响显而易见,这一现象与当地发达的寺学密不可分。“当官学、私学因为吐蕃人的文化政策影响而衰退时,寺学独特的佛儒双修的教学方式保留了敦煌汉族文化的传统,也造就了众多精通佛儒的高僧和名士。”[16]当时的寺学不仅讲授佛学内容,也讲授儒家经典的内容。这些高僧和名士受益于寺学教育,并通过寺学传播佛儒文化。

佛教在传入中国后,不断吸收本土文化,逐渐演变为中国佛教,使佛教本身更易被信徒接受。正如前文所述,佛教中本来有与传统儒家文化相冲突的部分,但佛教为了可以更广泛的传播,通过造经、仪轨等方式更好的将儒、佛思想相结合。吸纳了儒家文化后的佛教在传教的同时,其实也在传播儒家文化。

综上,道教信仰虽正被逐渐淡化,但还是深刻地烙印在民众日常观念中;佛教信仰本身繁盛发展、声势浩大,佛儒融合的过程也强化了民众对儒家文化的理解。隋唐时期的儒释道三教虽然存在互相碰撞的现象,但还是以融合发展为主。

三、结 语

隋唐时期,佛教的世俗化达到了高峰,敦煌民间契约也为我们呈现出带有地区特色的“民众佛教”的景象。虽然大部分普通民众甚至是僧人都不懂佛教思想的真正内涵,但走下神坛的佛教在隋唐五代时的敦煌地区的传播是成功的。一方面,佛教改变了普通民众对于生死的认知,从关注现世幸福转至更加注重来世;另一方面,民众已经不仅仅是听信佛教,而是将佛教信仰落实到了切实行动上,并期待可以在日常生活中通过各种善行为自己与家人积德祈福,以求对来世和现世有所助益。另外,佛教中的因果思想、轮回思想等有对民间契约进行约束的积极意义。敦煌地区的民众佛教信仰既同儒家思想一样对当地起着教化作用,也在世俗社会中起着维护社会稳定的作用。

注释:

①可参见杜斗成《河西佛教史》,中国社会科学出版社,2009年;郝春文、陈大为《敦煌的佛教与社会》,甘肃教育出版社,2011年;魏迎春《晚唐五代敦煌佛教教团戒律清规研究》,上海古籍出版社,2015年。

②褚宁研究过佛教对放良的影响问题,作者认为:佛教伦理是保证契约有效性和合法性的重要基础,官府对于民事法令的推行也常依托于佛教观念的劝善惩恶功能来实现。有关内容可参见褚宁《佛教伦理在唐五代契约文书中的作用及其影响——以敦煌放良书为例》,《暨南大学学报》(哲学社会科学版),2017年第4期。乜小红也曾关注放良的原因,作者认为:放僮的最主要原因是为了使主人家亡去的父母“不历三途”,现存的人免除灾障,从根本而言,放僮实际是为了主人。有关内容可参见乜小红《对俄藏敦煌文献放僮书的研究》,《敦煌研究》,2009年第1期。

③谭蝉雪对敦煌婚姻相关问题有详细研究,作者认为:放妻与当地习俗有关,敦煌有“放良”之风,也反映了妇女地位的卑下,另外和佛教用语有关。有关内容可参见谭蝉雪《敦煌婚姻文化》,甘肃人民出版社,1993年。洪越认为佛教思想关照下的夫妻关系比儒家伦理界定的夫妻关系更为平等。有关内容可参见洪越《从〈放妻书〉论中古晚期敦煌的婚姻伦理与离婚实践》,《古典文献研究》,2018年第1期。

④《敦煌契约文书辑校》原文为“吾作死鬼,亦乃不与拥护”,笔者对比《英藏敦煌文献(汉文佛经以外部分)》第9卷第21页图版后,认为此处应写作“吾作死鬼,(亦)乃不与拥护”。

⑤《敦煌契约文书辑校》原文为“春(眷)属不合当恶,坏增百却(劫),他生莫见佛面,长在地狱,兼受畜生”。《敦煌社会经济文献真迹释录》原文为“眷属不合,当恶壤憎,百却(劫)他生,莫见佛面,长在地狱,兼受畜生”。笔者比对《英藏敦煌文献(汉文佛经以外部分)》第11卷第96页图版后,认为此处应写作:“春(眷)属不合,当恶坏增,百却(劫)他生,莫见佛面,长在地狱,(兼)受畜生。”

⑥杨同军曾考证了五逆闻雷的来源,并指出《焦氏易林》中“雷霆所击,诛者五逆”的说法是后人所加。有关内容可参见杨同军《“五逆闻雷”考》,《敦煌学辑刊》,2011年第2期。岳纯之曾指出:虽然唐代恩赦诏书常有“五逆”一词,但“五逆”实际应为“反逆”一词的讹误。有关内容可参见岳纯之《论唐五代法律中的十恶与五逆》,《史学月刊》,2012年第10期。司空竺曾讨论了印度佛教视角下的五逆罪,指出:即使五逆罪犯也能被救赎,表明了佛教伦理学压倒性的积极特征。有关内容可参见司空竺著、上官嘉琪译《印度佛教中的善与恶——现报之五逆重罪》,《佛学研究》,2020年第2期。李博曾指出:佛教在10世纪对于敦煌人们的日常生活产生重要影响,“五逆”常出现于收养文书中有两点原因,词语的使用范围从佛教延伸出去、儒家文化与佛教思想共同冲击了敦煌地区的世人观念。有关内容可参见李博《敦煌出土文书所见“五逆之罪”考》,《丝绸之路》,2013年第2期。

⑦《敦煌契约文书辑校》原文为“今则夫妇无良,便作五逆之意”,笔者比对《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》第22卷第175页图版后,认为此处应写作“今则夫妇无良,便作互逆之意”。