日本天理图书馆藏西夏契约文书的内容、性质与运作

□杜立晖

目前所知,西夏的有关契约文书除俄罗斯、英国及中国外,日本是另外一个重要的收藏地。而在日本,天理图书馆则是该国西夏契约文书的最主要收藏机构。日本天理图书馆所藏的西夏契约与俄藏、英藏、中国藏相关契约多属于黑水城文献不同,其所藏文书主要来自于敦煌,应归属于敦煌文献的一部分。对于传世文献极少的西夏来说,契约作为一种社会文书,对于认识西夏社会、经济、民族关系等诸多问题,都具有非常重要的价值。因此,该类文书吸引了来自世界多国学者的关注。就日本天理图书馆所藏的这批文书而言,我国敦煌学界的知名学者王三庆、荣新江等先生都曾实地进行过调研,并撰文予以介绍①,《敦煌学文献》第八卷及《日本藏西夏文文献》等书则刊布了该批文书的部分黑白图版②,孙继民先生等又根据相关图版,对其进行了系统整理③。此外,日本学者松泽博先生最早撰专文对该批文书的书式、西夏文的翻译、文书年代、文书特点等问题进行了深入考察④。近来,刘广瑞、陈瑞青等先生也注意到了其中的一些文书,并就相关文书所展现的西夏借贷利率、民族关系等内容进行了有益的探索⑤。当前看来,学界对于日本天理图书馆藏西夏契约文书的研究已大有推进,但仍存有可探索的空间,如该批文书的内容、性质及其所展现的西夏契约文书运作流程等问题,尚有余意可寻。因之,今在借鉴前人研究成果的基础上,对相关问题再略作粗浅的探讨,不确之处,祈请方家批评指教。

一、天理图书馆藏西夏契约文书的内容与性质

日本天理图书馆所藏的西夏文献,主要有两个来源:一是张大千的藏品,二是清野谦次的藏品。清野谦次的藏品主要是西夏文佛经,这些佛经均出自于黑水城遗址,现被装裱于册子装的《宁夏省黑城发见西夏经——并元时代古文书》之中。张大千的藏品则包括西夏契约文书、佛经等多种类型的文献,这些文献都出自敦煌。其中,契约文书被装裱于册子装的《敦煌遗片》与《西夏回鹘文断简》二书之中。对于《西夏回鹘文断简》中收录的西夏契约,张大千在《西夏回鹘文断简》的相关题跋中云:“莫高窟发见西夏墨迹传世极尠,楷书已不易观,此草书本佛经,容或有之,而此数十片俱为民间约据,欲知西夏社会状况及书法用笔,此真环宝,不得以零缣碎锦视之。大千居士记。”由此可知,张大千将其视之为“民间约据”。松泽博先生则称其为“谷物借贷文书”⑥。《日本藏西夏文文献》一书将能确定性质者多称之为“典谷文书”,不能确定者,则拟题为“未详残片”[1]391-392。《考古发现西夏汉文非佛教文献整理与研究》一书则称其为“典谷契”“典粮契”“典粮契约”“典麦契”等[2]210-225。最近,陈瑞青先生又对该批文书进行了考索,不仅指出这批文书包括“汉文、西夏文、西夏文汉文合璧三种形式”,且对其性质进一步推断为“西夏当铺中登记借贷的账簿”[3]。可以看出,对于这批文书性质的认识,随着学界研究的展开,已逐步深入,但相关认识仍有进一步探讨的空间。

最先对《敦煌遗片》中西夏契约的性质进行判定者为张大千,他在《敦煌遗片》的题跋中云:“此西夏人借据,汉藩对照,兼有立字人花押,尤可玩也。大千居士爰。”可见,张大千认为这些契约属于“西夏人借据”。《日本藏西夏文文献》一书虽收录相关文书的图版,但未判定其性质,仅指出这些文书都是“未详残片”[1]391-392。《考古发现西夏汉文非佛教文献整理与研究》一书则总称其为“典粮契约”[2]226-228。应当说,《考古发现西夏汉文非佛教文献整理与研究》一书对相关文书性质的判定,已有所推进,但亦存进一步探讨的余地。

《敦煌遗片》与《西夏回鹘文断简》中的西夏契约,均由张大千在敦煌所获。前者,张大千在《敦煌遗片》首页题跋中云:“西夏残经,癸未岁得于敦煌石室。”即《敦煌遗片》中所收西夏契约应与该册所收西夏佛经一致,都是张大千在敦煌莫高窟石窟中所得。后者,张大千云其为“莫高窟发见”。可知虽然被装裱进了两种不同的册子,《敦煌遗片》与《西夏回鹘文断简》中所收西夏契约的发现地却是相同的,即它们均出土自敦煌莫高窟。同时,据荣新江先生考实,这些文书均出自莫高窟北窟[4]208。之所以会将这些文书装裱进了不同的册子,可能是因为张大千发现它们的时间不同所致。因发现它们的地点相同,且它们的时代相当,内容相似,所以有理由相信,这两个册子中装裱的西夏契约文书,有可能是来自同一批文献。故今对它们的内容、性质作一整体性的分析和判断。

应当说,将上述文书称之为“谷物借贷文书”最为安全和保险,但还不甚精当;将其全部视之为“典谷文书”或“典谷契”“典粮契”等典当契约,则又未必全然允当。而将相关文书称之为“约据”“借据”之类,仅就单件残片而言,或许可行,但这不能反映相关文书的本质特性。另外,即使将相关文书视之为“西夏当铺中登记借贷的账簿”,能基本反映相关文书的真实状态和性质,但并未展示其所包含的内容,也没有揭橥该批文书的多重属性。故今先就该批文书的内容分类说明如下。

(一)关于无抵押(或无质押)⑦的借贷记录

所谓无抵押或无质押的借贷记录,主要是指借贷人未通过抵押或质押(也即典当)相关财产、物品以作为担保而向债权人借贷时订立的契约。如《西夏回鹘文断简》中编号为TL·XXDJ·023⑧的文书,其录文如下:

此件首尾均缺,上下俱残,现存文字10行,应属于一件西夏汉文契约文书。按西夏契约的书写规范推断,此件第1 行所载者当系立契时间、“立文字人”等信息。由第6行可知,此“立文字人”当即“五遂戊马黑麻”。第2行所载者是五遂戊马黑麻从债权人某处取得的粮食类别、数量。第3 行所载的“利壹拾伍石、子叁”等内容,则是指五遂戊马黑麻最终要向债权人归还粮食的种类、数量,即相关“本利”等的信息。第4、5 行记载的当是归还时间、违约惩罚措施等内容,其中“□前来”一语当指归还时间,而“过限之时倍算”之意,即是指到归还期限未还之时,利息要变成一倍。显然,该语属于违约的惩罚条款。而“□则同契人一面填还”一语则似乎表明,如若“五遂戊马黑麻”不能偿还,其他“同契人”,也即文书第7 至9 行中记载的其他立文字人,要一同“填还”。“填还”即填补、归还所借粮食本利之意。第6 至10 行系“立文字人”“知见人”等人的姓名、签押等信息。

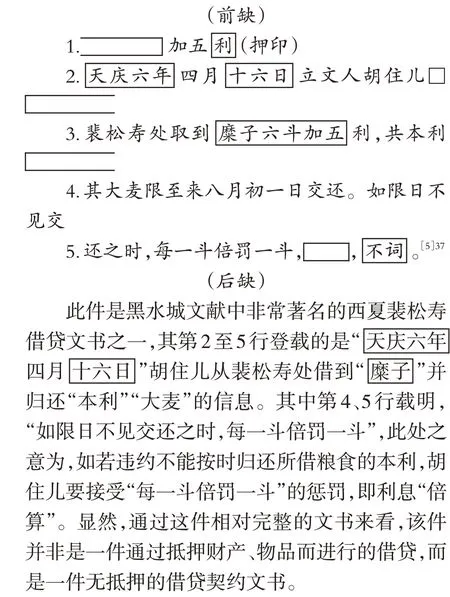

由以上可见,在此件所存内容中并未发现借贷人五遂戊马黑麻通过抵押相关财产、物品等而获得小麦的信息。同时,通过黑水城其他西夏借贷文书可知,“过限之时倍算”的惩罚措施,往往是在无抵押借贷契约中存在的相关内容。如《俄藏黑水城文献》中编号、拟题为TK49P《天庆年间裴松寿处典麦契》的第二个残片载:

杜建录先生曾对黑水城地区的西夏契约违约处罚规定进行过探讨,他指出:“‘限日不见交还之时,每一斗倍罚一斗’,这是天庆六年无抵押借贷文契的规定,它和黑水城西夏文借贷文契规定的‘日过不还来时,一石还二石’相一致。”[6]由此也可知,TL·XXDJ·023文中规定的“过限之时倍算”惩罚措施,属于无抵押借贷是无疑的。另外,此件在登载惩罚措施时还讲到,所有共同立约人都具有“填还”的责任。“填还”一词,无疑也是在无抵押借贷中使用的一个专用术语。同样,该词语也出现在了其他西夏借贷文书中,如还是此件俄藏TK49P《天庆年间裴松寿处典麦契》,其第三个残片载:

通过文书第2行可知,此件载有“填还”一词,由此可以推断,此件亦当属于一件无抵押的借贷文书。

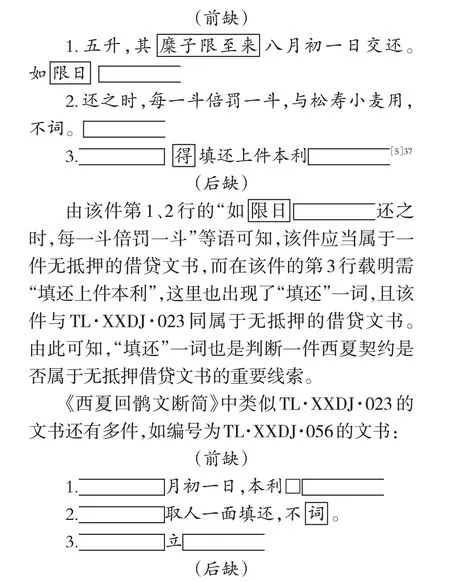

另外,判断一件西夏契约是属于无抵押的借贷文书,还是典当文书等,通过已知的有关文书还能发现一些其他的线索。如上文TK49P《天庆年间裴松寿处典麦契》第二个残片中的第3 行:“裴松寿处取到糜子六斗加五利”,这里用了“取到”二字。由以上已知,该件文书是一件无抵押的借贷文书,但典当文书却不用“取到”。如同属于西夏裴松寿契约文书的英藏编号,拟题为Or.12380-3771.a.l(K.K.II.0232.ee)《天庆十三年裴松寿典当文契》的文书,其载:

此件第2行在记载借讫粮食时使用了“取到”二字。因之推断,此件当属于一件无抵押的借贷文书,而非典当文书。

总之,在《西夏回鹘文断简》《敦煌遗片》之中,登载了若干件属于无抵押借贷的西夏文书。

(二)关于有质押的借贷记录

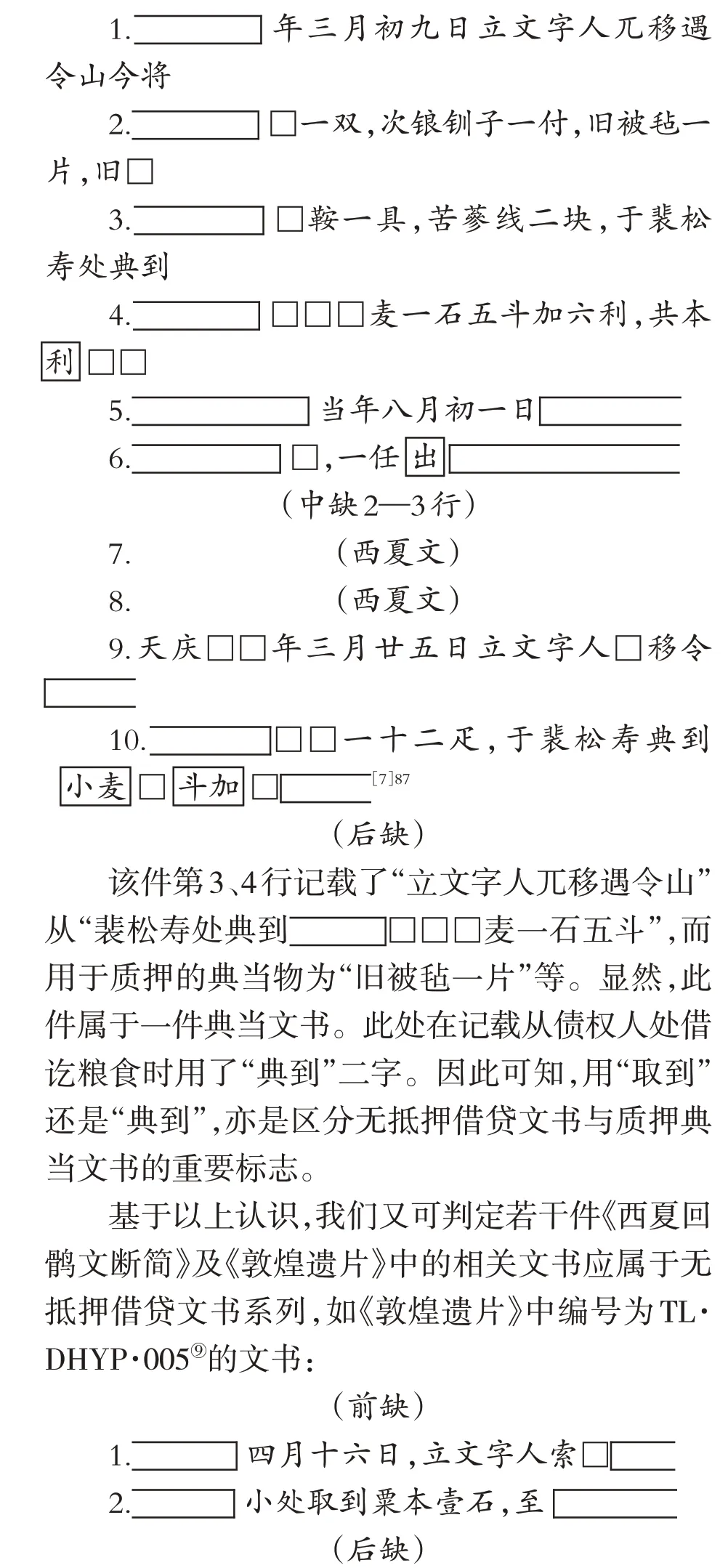

除对无抵押借贷进行记录外,在《西夏回鹘文断简》《敦煌遗片》中还记载了西夏很多有质押,也即典当的一些信息,如《敦煌遗片》中编号为TL·DHYP·004的文书:

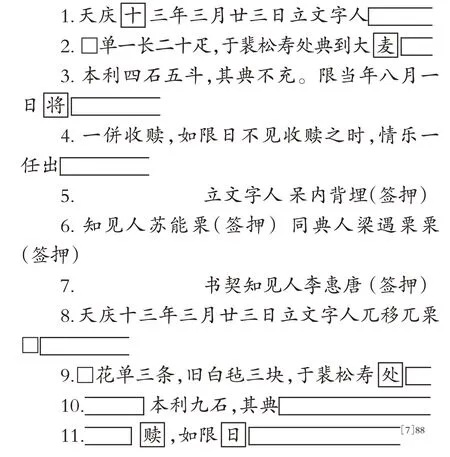

此件是对发生于光定辛巳十一年(1221)六月初十日一天内的多起典当借贷活动的记录,对每一起典当活动不仅载明立文字人等信息,还登记了入典的物品,从债权人吴奉章处“典到”粮食的类型、数量,归还的期限,归还时的粮食“本利”等内容。不难发现,此件属于一件典型的西夏典当文书。通过此件可知,在每一起典当借贷的最后均写有“收赎前来”一语。“收赎”一词,有“收取”“赎回”等意,因为只有将相关财产或物品用作了质押或典当品后,相关财产或物品才存在被“收取”“赎回”的情形。故而,该词语也成为判断相关文书是否属于西夏典当文书的标志。在黑水城西夏裴松寿典当文书中,亦使用此语,如英藏编号、拟题为Or.12380-3771.3(K.K.II.0232.ee)《天庆十三年裴松寿典当文契》载:

通过该件第2 行可知,其所载者系立文字人呆内背埋从裴松寿处典借到相关粮食的情况,此件也属于一件西夏典当文书。此件第4行亦载有“收赎”一词。如此不难得见,该词往往书写于西夏典当文书的文末,是相关违约惩罚措施的内容之一。因此,根据该词我们又可判定相关西夏契约残件的具体属性。

由以上可知,在《西夏回鹘文断简》《敦煌遗片》中还载有一些西夏质押借贷文书。

(三)关于还贷的信息记录

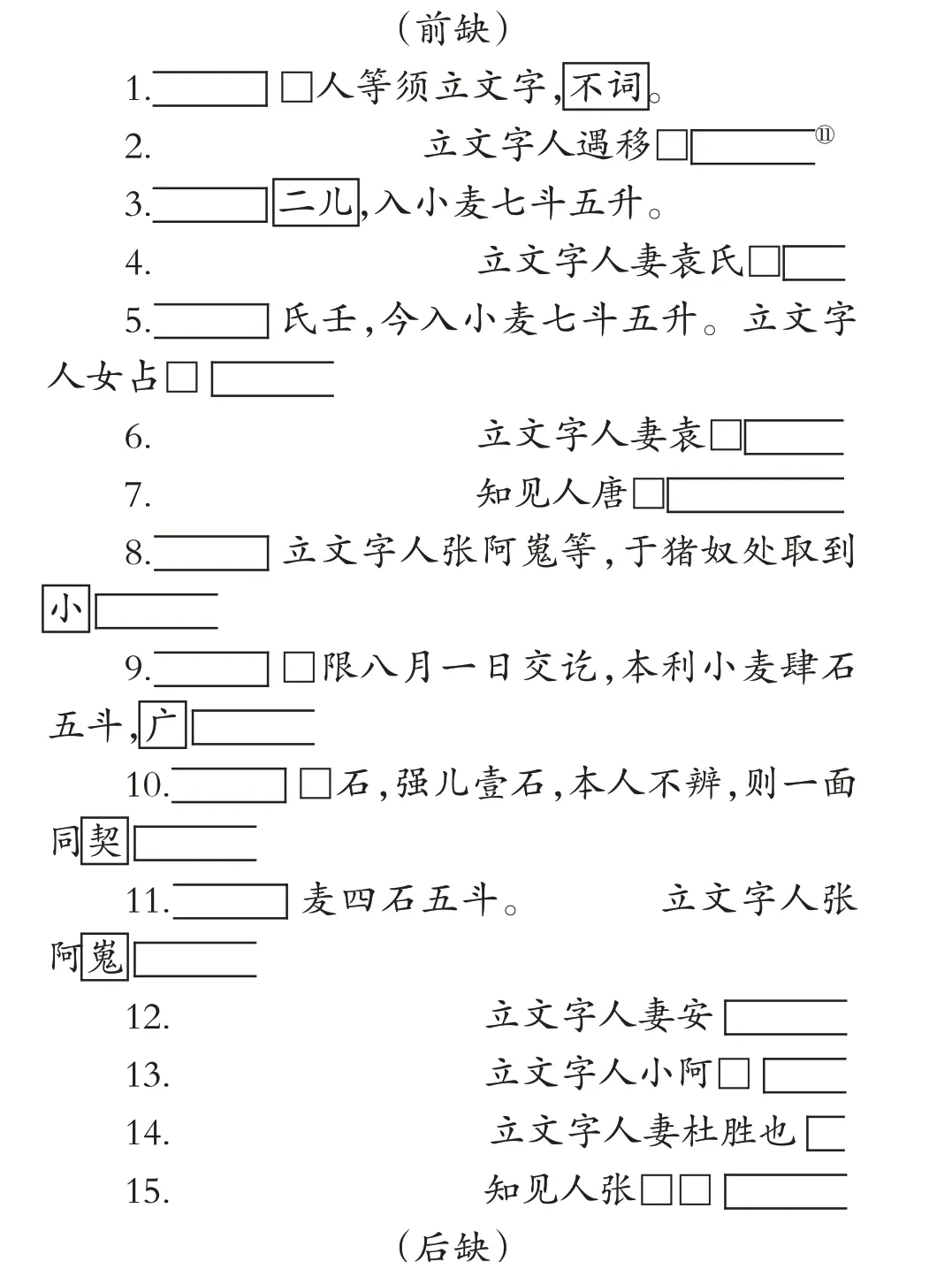

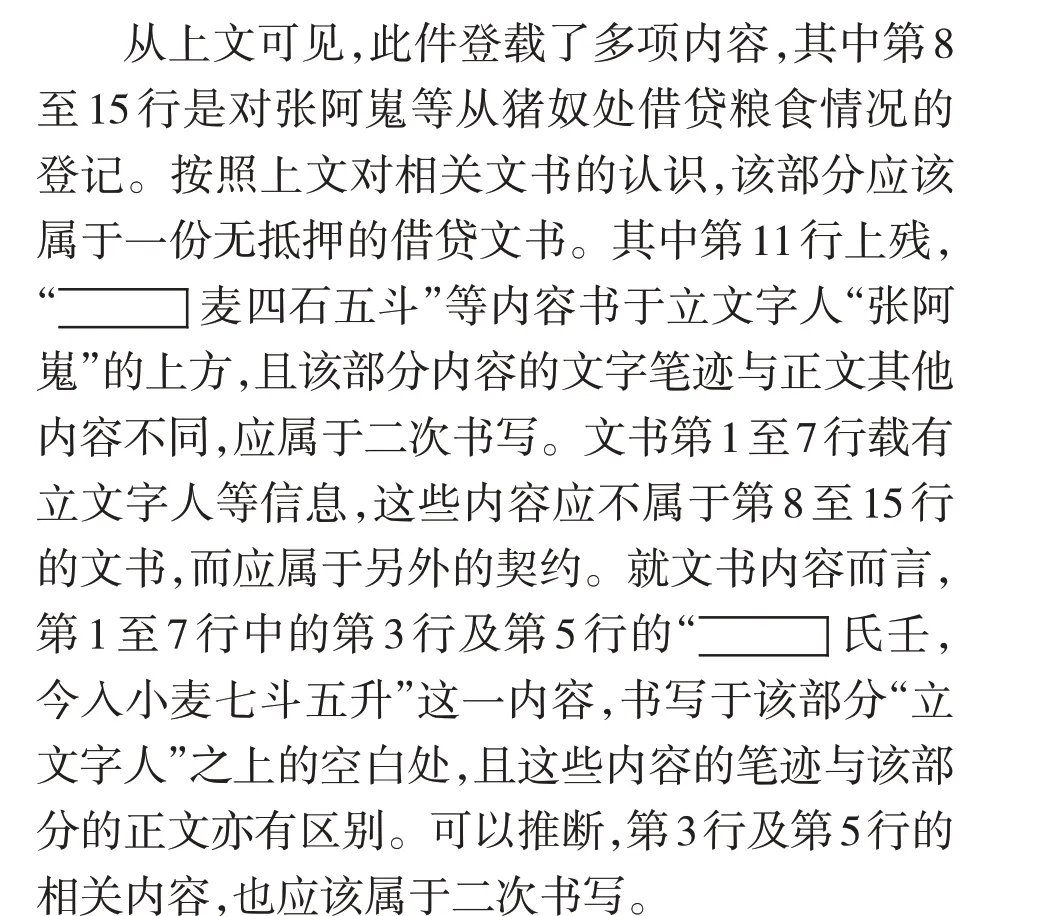

如果说上述无抵押借贷文书、质押典当文书在黑水城西夏契约中还能觅见踪迹,而在《西夏回鹘文断简》《敦煌遗片》所载录的另外一项内容,则在已知的黑水城西夏契约中难觅其踪,这即是西夏契约所涉及的借贷粮食归还问题,今估且将这些内容称之为还贷信息。如《西夏回鹘文断简》中编号为TL·XXDJ·025 的文书,其录文如下:

而由第3行可知,该行是对某“二儿”在某日“入小麦”的记录,而第5行的上半部分,则是对某“氏壬”在某日“今入小麦”的登记。由于此件在第8 行登载了张阿嵬等借取小麦的对象是“猪奴”,第1 至7 行又与张阿嵬等的借贷文书前后接续书写,故而推断,文书第3行、第5行所载的“入小麦”的对象亦应该是债权人“猪奴”本人。这里的“入”字,从其字面来看,当与此件之“取得小麦”之“取”字相对,有“归还”“入还”等意。由于第1至7 行与第8 至15 行分属于不同的契约,故第3行与第5 行所载“入小麦”的信息,自当涉及此件的第1 份契约。也即是说,这两处“入小麦”的记录,可能是对此件第1 份契约归还借贷粮食情况的记录。

除此件外,《西夏回鹘文断简》中还有一件与之类似,如编号为TL·XXDJ·055的文书:

此件第1行所登载的也是某人“入小麦”的情况。由此推断,该部分内容应该与上件文书相似,也属于对还贷情况的记录。

综上可知,《西夏回鹘文断简》《敦煌遗片》中记载的还贷信息,在已知的黑水城西夏契约中并未得见,是属于首次发现的新内容。

总体来看,日本天理图书馆所藏的《西夏回鹘文断简》《敦煌遗片》中有关于西夏无抵押借贷、有质押典当借贷,以及借贷归还情况等多项内容的记载,而记载这些内容的文书均为残件,它们大多数都是前后残缺,仅有少部分文书前部是相对完整的。但前部相对完整的文书又多是后部残缺,如前文提及的TL·XXDJ·024 文书。由此可以推见,相关文书并非是独立存在的。由TL·XXDJ·024文书已经发现,此件实际上是对光定辛巳十一年六月初十日的4 件典当契约的记录,而从第6 行开始记载的相关典当契约,又都与第1 件具有密切的关联性。因为从第6 行开始,并未记载具体的典当时间,若无第1 件典当契,其他契约根本无从获悉典当日期。所以,此件中的典当文书实际上是一个整体。另外,通过考察《西夏回鹘文断简》《敦煌遗片》中的相关西夏契约文书还能发现,有关文书并非仅仅单纯的记录无抵押借贷,或质押典当借贷,而是可以将这两类文书不加区别地进行接续记载。因此说,陈瑞青先生将该类文书称之为“西夏当铺中登记借贷的账簿”是很有道理的。同时,曾亲自目验过黑水城西夏文献原件的史金波先生指出:“所见西夏借贷契约很多是一纸书写多件契约,有的长卷多达几十件契约,形成连在一起的契约籍账。同一文书长卷中的多种契约借贷者不同,但往往出借者即债权人相同,实际上是保存在债权人手中的借贷契约账册。”[8]209现在看来,史先生所言甚是。今通过以上探讨可知,日本天理图书馆所藏的西夏文书,其性质应该属于西夏的借贷契约账簿,或可简称为借贷账簿,抑或简称为契约账簿,而这些借贷契约账簿实际上又记载了多项不同内容的借贷信息。

由以上可知,西夏的借贷契约账簿,实际上具有双重功能。一方面,它具有契约的功能,是借贷双方缔结契约关系的凭据。因此,借贷契约账簿上登记的每一起借贷活动,都具有契约的属性。另一方面,它又具有账簿的功能,是债权人个人的借贷记录。因此,从这一角度来说,陈国灿先生判定西夏裴松寿典当文书可能为“典当契约底账”[9],也是有一定道理的。西夏契约文书的这一双重特性,展现出西夏契约制度不同于中原王朝的一大特色。

二、关于天理图书馆藏西夏契约文书的运作

西夏契约文书的运作无疑是西夏契约制度的核心问题之一,但因此前受资料所限,对于这一问题学界并未开展相关探讨。日本天理图书馆所藏西夏文献的发现,则为该问题的研究提供了难得的机遇。今结合其他资料就天理图书馆所藏西夏契约文书的运作流程试加探析。

首先,借贷人向债权人进行借贷,在借贷契约账簿上签署契约。

通过相关文书来看,当借贷人借贷时,需在债权人的借贷契约账簿上签署相关契约,相关借贷契约账簿以“日”为单位来记录相关借贷活动。

通过前文TL·XXDJ·024文书可见,此件实际上是吴奉章个人的借贷契约账簿,而相关借贷属于典当贷。从此件所载4 份典当契来看,除第一份完整地记载了典当契的年月日外,其他3 份的典当时间均用“同日”来代表。不难推见,第一份典当契,也是光定辛巳十一年六月初十日借贷人与债权人吴奉章签署的第一份契约,其他契约则应该是按当日签署时间的先后依次书写的。可以推断,当光定辛巳十一年六月初十这日再有人向吴奉章进行借贷时,将会如法炮制,先详写第一份契约,然后在第一份契约后,依次填写同日的其他契约,并略写“时间”。当然,对于同一日中借贷契约时间的简略写法,并非所有的西夏借贷契约账簿都是如此,如前文提到的Or.12380-3771.3(K.K.II.0232.ee)《天庆十三年裴松寿典当文契》,该件就是由前后连续书写的两份契约组成的,这两份典当契约的立契时间均为“天庆十三年三月廿三日”。由此可以得知,在西夏借贷契约账簿中,立契时间是否书写完整和规范,应该完全取决于债权人的要求,毕竟相关账簿是保存在债权人手中的,是供债权人个人使用的资料。

当相关契约以“日”为单位写定之后,要想生效,还需署押。目前来看,凡立文字人、知见人等信息保存相对完整的借贷契约账簿,基本上都会在文末载录“签押”。通过相关文书来看,契约的内容及立文字人等人的姓名信息可能是统一书写的。据《天庆十三年裴松寿典当文契》等可知,在西夏已经出现了专门负责契约书写的“书契”人。而除了文书的主体内容、相关人员的姓名外,各件文书的签押则各各不同,这反映出契约统一书写完成后的签押,需由契约相关方亲自押署,当押署之后,相关契约文书才具有了法律效力。

其次,债权人在借贷契约账簿上对粮食贷出情况进行核实。

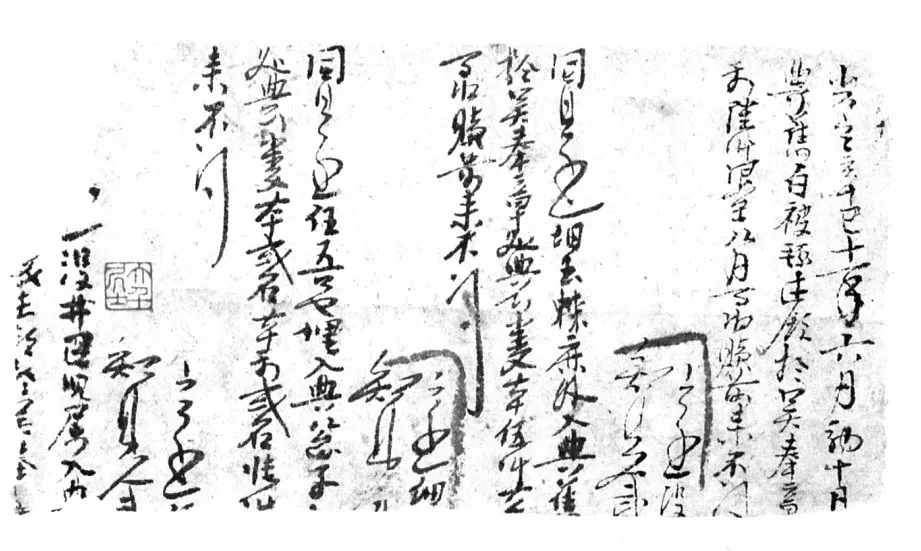

订立契约无疑是西夏契约制度运作的第一步,而当借贷人与债权人签订了粮食借贷契约之后,可以推定,接下来借贷双方应该是按照借贷契约的约定,由借贷人从债权人处“取到”或“典到”相关的粮食。那么,如何才能证明借贷人已经从债权人处得到相关借贷的粮食呢?西夏契约文书又是如何对此作出反映的?因此前所知的黑水城西夏裴松寿契约等并未保留这方面的信息,故这一文书的运作程序,学界尚不得而知。但天理图书馆所藏的西夏借贷契约账簿,则似乎能够提供了这方面的一些线索。如在很多的西夏借贷契约账簿中都保留了有关勾划符号,如前文的TL·XXDJ·024的文书,其图版如下:

通过此件的图版可见,文书第4、5行,第9、10行均有另笔勾画痕迹。显然,因其墨色不同,这些勾画符号与文书的主体内容并非是同时书写的,这些勾画符号只能是在文书书写完毕之后,另外添加的。那么,这些勾画符号又为何意呢?

第一,从文书所存内容来看,此件中所载的前3 份契约除残缺相关立文字人、知见人的姓名及签押外,其他内容都是完整的。也就是说,这几份契约文书均符合西夏契约的书写规范。因此,从这一角度讲,相关勾划符号并非是针对相关契约是否签署规范所画。另外,此件中的勾划符号仅涉及前两起的借贷活动,对第三起借贷并未勾划,若勾划是针对相关借贷活动是否合规的话,那么第三起借贷亦需勾划。从此角度讲,此件的相关勾划符号,并不是针对有关契约的签署问题的。

第二,就我国古代契约的书写规范而言,在文书的末尾,往往要在最后一字后加“绝止符”,这一符号在敦煌、吐鲁番契约文书中已被普遍使用。对此张涌泉先生指出,在上述文书中该种符号或作“”形,或“|||”形[10]457。而上文西夏文书中的相关符号,似乎与敦煌、吐鲁番文书中绝止符的第一种形态非常相似。但上述TL·XXDJ·024 文书中的相关符号与敦煌、吐鲁番文书中的绝止符所画位置是不同的。在敦煌、吐鲁番文书中,绝止符“画在正文末字之下。此号主要用于契约文书。这类文书要明文规定价值、利率、还纳日期或其他相应的关系、条款,为了避免有人在契约文末尾冒添不利于执行原条款之文字,故须在文末画以绝止号”[11]。既使到了明清时期,该类符号所画的位置也没有太大的变化[12]。因此,从这一角度来讲,TL·XXDJ·024文书中的相关符号又不是为了防止有人涂改而画的“绝止符”。其实,通过TL·XXDJ·024 文书图版已可见,在此件第2份、第3 份契约文末的最后一字“词”字,该字的竖笔被有意拉长,实际上该字与明清契约中的“行”形符号等功能相似,即该字也是起到“绝止符”的作用。

在排除了上述两种可能性之后,可以推测,TL·XXDJ·024 文书中在“立文字人”等处所画符号,有可能是对相关借贷粮食是否已经被取出所做的核实标志。亦即是说,在此件中该符号表示,第1份、第2份契约的立文字人已经从债权人吴奉章处取得所借小麦,因之债权人在立文字人处画符予以标志,因第3 份契约的借贷人尚未取得所借粮食,故未画符。因此说,债权人是否在借贷契约账簿上勾划相关符号,可能是所借粮食是否已被取走的标志,当相关符号勾划之后,才预示着借贷契约将会走向下一步:还贷。

最后,借贷人向债权人归还所借粮食本利,在借贷契约账簿上登记还贷信息。

凡钱粮借贷契约通常都设定有钱粮本利的归还期限。随着时间的推移,借贷人理应遵守约定,履行还贷义务。设若借贷人不按规定归还粮食,则其要接受相应的惩罚。对此,西夏法典《天盛改旧新定律令》有明确规定,如其中的《催索债利门》云:

一全国中诸人放官私钱、粮食本者,一缗收利五钱以下,及一斛收利一斛以下等,依情愿使有利,不准比其增加。其本利相等仍不还,则应告于有司,当催促借债者使还。借债者不能还时,当催促同去借者。同去借者亦不能还,则不允其二种人之妻子、媳、未嫁女等还债价,可令出力典债。若妻子、媳比所典钱少,及确无有可出典者,现持主者当还债。执主者不能时,其持主人有借分食前借债时,则其家中人当出力,未分食取债人时,则勿令家门入。若皆未能,则借债者当出工力,本利相等后,不允在应算利钱、谷物中收取债偿。若违律时,有官罚马一,庶人十三杖,所收债当归还。同去借者所管主人者,他人债分担数,借债者自己能办时,当还给。[13]188-189

那么,若借贷人按规定归还所借钱粮本利的话,又该如何处理呢?已知的西夏文献对此语焉不详。今通过TL·XXDJ·025、TL·XXDJ·055等文书可知,当借贷人归还所借粮食本利后,需要在债权人的借贷契约账簿上进行登记。登记的具体内容,通过TL·XXDJ·025 第3 行、第5 行可知,要登记相关人名及所还粮食的种类、数量等信息,而登记的位置,则是在相关借贷契约立文字人、知见人上方的空白处。当这些信息书填完毕后,表明借贷人已经归还所借粮食,借贷双方的契约关系可以解除。

总之,敦煌地区的西夏契约较之黑水城西夏契约保留了更为丰富的内容,而由此又可发现,敦煌与黑水城之间虽然共同遵循着西夏契约制度的基本规范,但契约的具体运作过程,却充满了灵活性。这似乎也进一步体现了西夏借贷契约账簿具有个人属性的这一特质。

注释:

①如王三庆先生曾到该馆考察,并撰有《日本天理大学天理图书馆典藏之敦煌写卷》一文(《第二届敦煌学国际研讨会论文集》,台北汉学研究中心,1991年)。此后,荣新江先生又加以考察,写《日本天理图书馆藏敦煌文献考察纪略》一文(《敦煌研究》1995年第4期)。

②中国西北文献丛书编辑委员会编《敦煌学文献》第八卷,兰州古籍书店,1990年;武宇林、日本学者荒川慎太郎合编《日本藏西夏文文献》,中华书局,2011年。

③孙继民等《考古发现西夏汉文非佛教文献整理与研究》,社会科学文献出版社,2014年。

④松泽博《西夏文·穀物貸借文書私見——天理図書館所藏夏漢合壁文書斷片PH中心として——》,《东洋史苑》第30、31号,龙谷大学东洋史研究会,1988年;《西夏文·穀物貸借文書私見(2)——天理図書館所藏夏漢合璧文書断片PH中心とし——》,《东洋史苑》38号,龙谷大学东洋史研究会,1992年;《西夏文·穀物貸借文書私見(3)——ロシア東洋学硏究所舊レーニasグfflード支部藏No;954 文書再読——》,《东洋史苑》第46 号,龙谷大学东洋史研究会,1996年。

⑤刘广瑞《日本藏西夏汉文文书初探——张大千旧藏西夏汉文文书研究之一》,《西夏学》2013年第10辑;陈瑞青《日本天理图书馆藏〈西夏回鹊文书断简〉初探》,《敦煌研究》2022年第3期。

⑥如松泽博《西夏文·穀物貸借文書私見——天理図書館所藏夏漢合壁文書斷片PH中心として——》等文,《东洋史苑》第30、31号,龙谷大学东洋史研究会,1988年。

⑦为行文方便,下文括号内的文字省略。

⑧此编号的含义为:“TL”,系日本天理图书馆的缩写;“XXDJ”,系《西夏回鹘文断简》的缩写;“023”,系指此件的序号。

⑨此编号的含义为:“TL”,系日本天理图书馆的缩写;“DHYP”,系《敦煌遗片》的缩写;“005”,系指此件的序号。

⑩“立文字”,该行及下行上方、右侧有勾画符号。

⑪此行至第6行“立文字人”处有勾画符号。

⑫“麦”,该字后有勾画符号。