滑移隔震限位装置的力学性能和选型研究*

张 慧 张 超

(陕西工业职业技术学院,陕西 咸阳 712000)

1 滑移隔震的基本原理

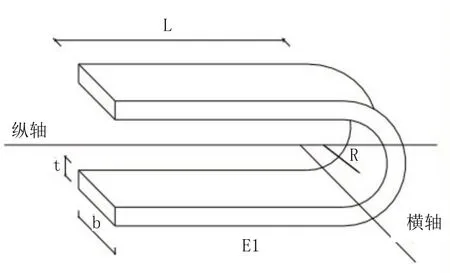

滑移隔震是在基础和建筑上部结构之间设置一个附着低摩擦材料的滑移面,在地震发生时允许建筑上部结构相对基础做整体水平滑移。建筑物在滑动过程中,通过摩擦滑移耗散了地震能量,减弱了地震作用向建筑上部结构的传递,达到削弱地震作用的目的。当建筑结构遭遇小震作用或者正常使用时,静摩擦力使隔震层具有初始刚度,限制建筑上部结构的滑移。当地震作用达到一定的强度时,上部结构开始在滑移面上移动,此时通过限位装置和摩擦作用共同耗能,来降低上部结构的地震响应[1]。与橡胶隔震体系相比,滑移隔震体系频带宽度无限,不存在产生共振的问题。滑移隔震装置(如图1所示)具备以下特性[2],才能达到良好的隔震效果。

(1)隔震特性。在遭遇小震或者强风时,隔震层具有足够的初始水平刚度,隔震层不出现滑移,此时隔震结构为“刚性”结构体系,上部结构基本不产生水平位移,上部结构正常使用。当承受中震或者大震作用时,由于隔震装置的存在,通过相对滑移使得结构从“刚性”结构体系变成“柔性”结构体系,隔震层刚度明显减小,结构的自振周期变长,降低了结构地震反应。

(2)复位特性。震后隔震装置限制结构不会产生过大的残余变形,具有一定的弹性恢复能力,确保结构能达到正常使用的要求。

(3)承载特性。隔震装置具有一定的竖向承载力,能够承受上部结构的全部荷载。

(4)限位耗能特性。隔震装置能够耗散较多的能量,使得上部结构吸收的能量减小,并能通过限位装置减小隔震层的水平位移。

2 限位装置介绍

影响滑移隔震结构隔震效果的一个重要因素是滑移量。滑移量过大,将会增加结构复位难度,且增加结构设计和构造的难度,如水暖管道的设置。目前控制滑移量有两种方法:①设置与滑移支承元件相匹配的限位耗能装置;②提高滑移面的摩擦系数,增加了隔震层的初始刚度,减小了结构基底的滑移量,但也降低了滑移隔震结构的隔震效果,使得上部结构的响应增大。第一种方法能有效控制滑移量,且不减弱隔震效果。

目前,限位装置设计有两种思路:①硬碰撞限位。位移越大,限位装置的刚度越大,挡的作用比较突出,将引起结构与限位装置的硬碰撞,严重者可引起结构倾覆,危害结构安全;②软碰撞限位。位移越大,限位装置的刚度越小,结构与限位装置碰撞后,限位装置将通过塑性变形进行耗能,基底滑移量得到了控制,并且保证结构具有良好的隔震效果。因此,学者们对软碰撞限位的研究较多。

目前软碰撞限位装置主要有花瓣状螺旋弹簧、软钢U 型带片、组合圆环、反弯受控弹塑性阻尼器、软钢实体圆锥棒、复合限位器。此外,还有摩擦阻尼器、叠层橡胶支座、粘滞阻尼器、扭转梁、形状记忆合金等。软碰撞限位装置有以下特征:①限位装置制作简单,造价低,安装维护方便,便于推广使用;②具有较高的极限承载力,较低的屈服强度,屈服后刚度较小;③限位装置出现侧向变形时,不会在竖向产生过大的附加力;④具有良好的塑性变形能力;⑤具有较好的抗疲劳性能;⑥滞回曲线饱满,耗能能力较强。

3 限位装置的力学性能

本文研究的限位装置为软钢板冷弯而成的U型带片,如图2 所示。文献[3]对软钢U 型带片的力学性能进行了试验。

图2 软钢U型带片示意图

3.1 初始刚度

U型带片截面进入塑性状态时,极限位移与弹性位移相比较大,其弹性位移为30mm~45mm,而极限位移可达到200mm 以上。通过简化分析,当受力最大截面出现塑性铰时,取该截面的荷载为初始荷载,U 型带片的初始刚度为相应的割线刚度,初始刚度是U 型带片进行弹性复位和限位的重要指标。通过设计及分析确定合理的初始刚度,确保滑移隔震结构在遭遇地震烈度为8 度以下地震作用时能够自动进行复位。若结构承受地震烈度为8度以上地震作用时,U型带片出现弯曲变形,此时进入弹塑性工作阶段,限位装置通过自身变形耗散能量,减少上部结构的地震反应,但震后结构需要人工进行复位。

3.2 抗疲劳性能

为了研究U 型带片的抗疲劳性能,设计了两组试件的低周反复加载试验。两组试件尺寸为:①弯曲半径R 为150mm、板厚t 为14mm、板宽b 为150mm、外伸长度L 为200mm;②弯曲半径R 为150mm、板厚t 为14mm、板宽b为100mm、外伸长度L为200mm。两组试件均在150mm 的大位移下循环加载,其疲劳次数可达128~140 次。因此,U 型带片限位装置具有良好的抗疲劳性能。

3.3 滞回性能

通过U 型带片低周反复加载试验,得到其滞回曲线,如图3 所示。该滞回曲线包含的面积较大,耗能能力较强,滞回曲线形状呈梭形,对称且饱满。通过试验数据分析,当板厚t适中时,随着曲率半径R增大,耗能能力提高,延性系数增大。随着外伸长度L和板宽b的增加,变形在增大,但对滞回曲线影响不显著。

图3 U型带片滞回曲线

4 限位装置选型研究

4.1 限位装置的选型依据

(1)基底最大剪力的计算

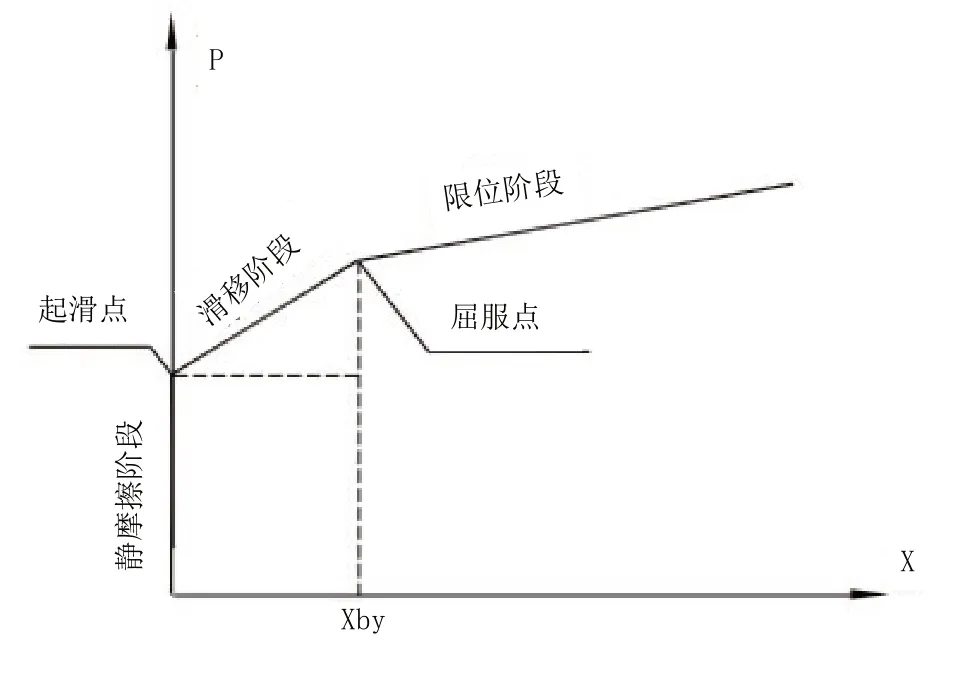

图4为基础滑移隔震层骨架曲线。由图4可知,滑移隔震结构隔震层先后经历三个阶段,分别为静摩擦阶段、滑移阶段和限位阶段。基于隔震层的骨架曲线,可推导得到隔震层基底最大剪力F0[4]。

图4 基础滑移隔震层骨架曲线

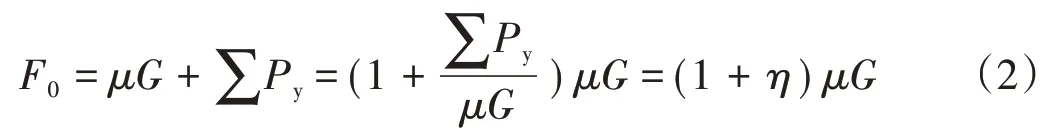

式中G为上部结构的总重力荷载;μ为滑动面摩擦系数;Py为限位装置的屈服力;

对公式(1)推导:

式中η表示限位装置与摩擦力的匹配关系,其数值为隔震层限位装置的总屈服力与摩擦力之比。

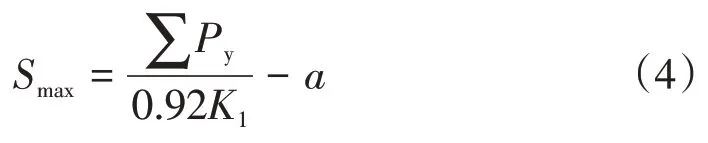

(2)基底最大滑移量的计算

文献[5]提出了滑移隔震结构的基底最大滑移量计算公式:

式中m为上部结构总质量;K1为隔震层弹性刚度;a为与限位装置有关的系数,当U型带片个数n=2时,a=13.2;当n≥4时,a=6.6。

由公式(1)和(3)可得:

通过上述公式确定基底最大剪力和基底最大滑移量,以此进行限位装置的选型。

4.2 限位装置选型的步骤

(1)根据结构特点、场地类别以及地震背景等设计要求,确定摩擦材料及其摩擦系数μ的取值。根据目前通用的规范设计方法,进行上部结构设计,确定上部结构的布置方案,根据所用的建筑材料,计算得到上部结构的总质量m。通过相关试验和有限元模型分析,确定滑移隔震结构基底最大滑移量Smax。

(2)对隔震层限位装置进行布置设计,确定限位装置个数,并通过公式(3)确定与阻尼有关的系数a。在公式(4)中,Smax和a已经确定,Py和K1未知。

(3)若隔震层布置同一种类型的限位装置,可通过公式K=K1/(n1+0.6n2)[6]得到单个限位装置的弹性刚度K,此时在公式(4)中,未知数为Py和K,这两个指标为限位装置的关键参数,以此进行限位装置型号的选择。

(4)通过确定的限位装置参数,带入公式(1)中,可得基底最大剪力F0,F0和滑移隔震结构总水平地震作用FEK相等。由于滑移隔震结构基本振型具有近似平动的特征,可近似按集中于质点的重力荷载代表值分配得到作用于质点的水平地震作用,如公式(5)所示。FEK值不应低于对应的非隔震结构在6度设防时的总水平地震作用。

式中Gi、Gk分别为集中于质点i、k的重力荷载代表值;Fik为作用质点的水平地震作用标准值。

第i层的层间剪力为:

式中Fjk为作用于第j层的水平地震作用标准值;Vik为第i层层间剪力标准值。

(5)通过步骤(4)计算得到上部结构各层层间剪力,再通过步骤(1)的上部结构布置方案,计算出各层层间刚度。根据各层层间剪力和层间刚度,得到各层层间位移。《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)对最小地震剪力、最大层间位移设定了相关的限值,对计算得到的各层层间剪力和层间位移应进行验算,符合要求后进行上部结构的详细设计。

(6)若步骤(5)中的相关验算没有达到要求,应重新进行步骤(1)~(5),直到满足相关验算要求为止。

通过以上限位装置选型步骤,可得到限位装置的两个重要参数,即限位装置的弹性刚度K和限位装置的屈服力Py。基于U 型带片力学性能试验数据,并结合工程实例分析,给出U型带片的选型表,从而使得滑移隔震结构隔震层的设计变得高效。

4.3 U型带片选型表

U型带片选型表的编制应满足下列要求:①各型号限位装置应进行材性试验,具有明确的力学性能指标,以便能直接进行模型试验和分析;②各型号限位装置能吸收较多输入结构的地震能量,具有较强的耗能能力;③各型号限位装置的弹性刚度应涉及限位刚度各区段,以便对隔震层优化,找出最优的限位刚度区段;④各型号限位装置的尺寸参数应有所区别,以便分析尺寸参数对其荷载、刚度及耗能的影响。基于限位装置选型步骤,经过分析得到软钢U型带片选型表,如表1所示。

表1 软钢U型带片选型表

5 结语

本文首先明确了滑移隔震装置的基本特征,对限位装置进行了介绍,将软钢U 型带片作为本文研究的限位装置,分析了U型带片的初始刚度、抗疲劳性能及滞回性能等。基于滑移隔震结构基底最大剪力、基底最大滑移量的计算方法,推导了限位装置的选型依据,给出了限位装置选型的步骤。结合U型带片力学性能试验数据,提出了软钢U型带片的选型表。