安吉五福楚墓出土陶器组合试析

——兼看浙江地区出土战国楚式陶器组合

刘 晓

(安吉县博物馆,浙江 安吉 313300)

0 引言

安吉地处浙江北部,战国时主要属越国管辖,至越王无彊二十三年楚败越,安吉成为楚国辖地,楚文化渐渗入太湖地区.2006年,安吉发掘的五福M1丰富了浙江境内的楚墓资料,墓中出土的成套陶器组合,在浙江地区较为少见,文章就该组陶器组合的器物造型、成型技法、装饰特征做一初步分析,并通过浙江地区出土的楚式陶器组合之间的对比,管窥出土楚式陶器墓葬的文化属性.

1 五福楚墓出土陶器组合

五福楚墓位于安吉天子湖镇五福村,地处天目山以北、太湖以南.该墓于2006年9月初遭盗掘,后浙江省文物考古研究所与安吉县博物馆联合对其进行抢救性发掘.墓葬平面呈“甲”字形,由斜坡、墓道、墓坑和墓室组成(图1).墓室葬具有木椁、木棺及垫木,一椁一棺(图2).因随葬器物大部分被扰乱,原来的存放位置不详,共出土陶器27件(套),铜器4件,漆器21件(套),俑14件[1].

图1 安吉五福楚墓墓葬形制

图2 安吉五福楚墓棺椁结构

1.1 陶器组合和器物造型

五福楚墓出土陶器组合为鼎、盒、豆、钫、杯(图3).

陶鼎

鼎6件,器形、大小相同,无盖,子口,微敛,附立耳,斜壁内收,小平底,下有三个高蹄足,足尖稍外撇.腹部有两道凸弦纹,弦纹间及足部绘黄、灰二色简单图案.口径20厘米、高20厘米.

盒4件,器形、大小相同,无盖,平唇,敛口,斜壁收底,假圈足.腹部饰两道弦纹,两道弦纹间绘黄、蓝、黑三色简单图案.口径14厘米、足径8.5厘米、高10厘米.

豆6件,器形、大小相同.口微侈,浅盘,高直把,扁平座.把及平座上绘蓝、黑二色简单图案.口径14厘米、高18厘米.

钫6件,器形、大小基本相同.平唇,侈口,长颈,斜肩,折腹,斜壁内收,覆斗状高圈足.通体绘黄、蓝、黑、灰四色几何纹图案.口径12~13厘米,腹径17.5~18厘米,高34厘米.

杯4件,器形、大小相同,平唇,斜壁,折收底,扁平座,绘黄色简单图案.口径6.5厘米、高12厘米.

1.2 成型技法

五福楚墓出土的陶器组合胎质均为泥质灰陶.根据器型不同,制法分轮制、模制、手制三种,三种方法常交叉使用.

陶鼎器身与附件耳、足之间有明显黏合痕迹,鼎内壁无任何其他连接痕迹,故鼎应采用器身与附件分体成形的方式,器身与附件制作完成后,直接将耳或足等附件贴在器壁上并按压,利用泥的黏性使其自然粘贴,鼎器身采用轮制,鼎耳和蹄足主体为模制.陶豆器柄与豆盘分开制作,轮制直接成形,豆柄因其较高,略成喇叭状,故在成形过程中需不断拉伸,器柄与豆盘制作完成后再进行按压黏合.陶盒、陶杯器身采用轮制,底部单独轮制,制作好后黏合.陶钫为方形器,制作较为特殊,应交叉采用三种方法,颈部、腹部、底部分开制作,观察陶钫颈部,四面较规则,推测应为模制,腹部较不规则,应为先把泥料拍成四面泥板,再于转角处捏合做成器身,底部内部没有轮制痕迹,推测为直接手制成一定形状后,再削外壁并从四角内壁拉伸成方形,待颈部、腹部、底部制作完成后再进行黏合.

1.3 装饰特征

陶器纹样的主要表现方法为刻划、捏塑、彩绘.五福楚墓出土陶器均为彩绘陶器,除了利用泥料的可塑性在器物表面进行装饰,如轮制时旋出凹凸弦纹外,还在陶器表面以陶衣为底进行彩绘,用黄、灰、蓝、黑等色绘制纹样(图4).

陶豆局部

五福楚墓陶器纹饰一般被划分为多个部位,如颈、肩、腹、圈足等,分别以多个独立的彩绘带修饰于不同部位,遵循“物饰人见”的原则,在最易为人见的位置饰彩绘,装饰所在的位置多集中于平视即见的器腹,其次是边角处的补充装饰.而不同部位间的纹样多以弦纹作间隔,再分层绘彩,纹饰不追求繁缛复杂,仅取其象征意义,较朴素、简洁,大量使用几何纹,弦纹、网纹、三角纹、变形鸟纹、圆圈纹等.纹样的勾勒采用直线或曲线等线条,直接描绘,或以双线勾画轮廓,再点缀或填充对比色,以突出轮廓的形态,也有在填充有底色的区域再以其他颜色绘制纹样.如陶钫:口沿下饰复合三角纹,三角外框内填充圆点,颈、腹部用黑、灰漆勾勒变形鸟纹边线,中间填饰小圆圈纹,高圈足用黑、灰漆绘相对的三角纹.

2 五福楚墓出土陶器组合为带地域特征的典型楚文化组合

关于战国晚期陶器组合,不少学者进行过讨论研究,对不同地域的陶器组合进行了分类分型研究.通过对器物组合及器物特征分析,五福楚墓出土陶器组合应为带地域特征的典型楚文化组合.

高至喜[2]根据陶器组合的特点,把战国晚期楚墓分为三区:楚都及附近地区、长沙及其附近地区、与越临近及原来是越国的地区.楚都及其附近地区,陶器组合以鼎、敦、盒、壶、钫为主;长沙及其附近地区常见陶器为鼎、敦、盒、壶、钫、豆,战国晚期前段敦、盒共存,后段则盒多敦少;与越临近及原来是越国的地区,虽因发掘楚墓较少,对其器物组合了解不全面,但认为此地区器物组合基本上与长沙地区组合接近.丁兰[3]则将战国末期楚墓分成五个地域:江陵襄宜区、淮寿区、长沙及其附近地区、鄂东区、长江下流地区,认为江陵襄宜区陶器以“鼎、敦、壶”和“鼎、豆、壶”组合为主;淮寿区陶器组合为“鼎、豆、壶”“鼎、盒、壶、豆、钫”;长沙及其附近地区组合由“鼎、敦、壶”发展到“鼎、敦、盒”再到“鼎、盒、壶”;鄂东区与长沙区有较大的一致性;长江下流地区以“鼎、盒、壶”为主.

安吉五福楚墓出土鼎、豆、钫、杯、盒,可见其器物组合整体与上述楚国地域相差不多,组合主体与长沙及其附近地区、淮寿区楚墓基本一致,只是可能因为时代先后的关系,相较于长沙地区,组合中没有敦,相较于淮寿区,组合中没有壶.1982年,安徽宣城砖瓦厂木椁墓出土鼎2件、豆2件、钫2件、盒2件、罐4件、杯2件[4],器物组合几乎与五福楚墓出土的完全一致.

再从纹饰、制作方式上分析,五福楚墓陶器制作采用的是较为普遍的黏合方式,器物主体与附件分开制作好后,再利用泥的黏性黏合.彩绘的表现方法与其他楚地陶器一样,多绘于器物的肩、腹部等人眼平视易见的部位,彩绘的纹饰也是楚地陶器中常见的纹饰,因此五福出土陶器组合应为典型的楚文化组合.

但五福楚墓出土陶器也表现了较多的区域特征.高至喜[2]将鼎分成三型十二式,A型附耳圜底有盖高蹄足鼎,B型附耳圜底无盖高蹄足鼎,C型附耳有盖浅腹平底鼎,五福出土鼎为小平底,应属C型,但其无盖、小平底的特征与C型五式中的大平底均有较大区别;盒分为三型九式,A型圈足深腹盒、B型矮圈足盒、C型平底盒,而五福出土盒为假圈足;钫分二型七式,A型假圈足钫,B型圈足钫,Ⅰ式、Ⅱ式腹部均有铺首,Ⅲ式、Ⅳ式无铺首但有盖,五福出土钫应属圈足钫,但其腹部无铺首、无盖,显然不属于B型中的任何一式.丁兰[3]则将战国末期楚墓随葬陶鼎分为七型,A型圜底有盖高蹄足鼎,B型平底鼎,C型圜底无盖鼎,D型升鼎,E型小口鼎,F型矮足鼎,G型异型鼎,五福楚墓出土陶鼎应属于B型,小平底鼎,腹较浅,纵观其中列举的器形,应与长江下游区的苏州真山D2M15较为相似,但真山D2M15有盖,而五福鼎无盖;陶盒分五型,A型小圈足、弧盖较高,B型圈足略高、腹较深、弧形盖浅,C型平底、子母口、深腹,D型圜底、弧盖较浅、子母口,E型深腹、弧盖,可见五福盒假圈足无盖与五型有较大区别,与其他地域出土的均不相同,地方特征显著.

综上,五福楚墓出土陶器组合虽组合形式与其他楚地相似,但造型与典型楚器之间有较大区别,考虑到陶器原材料取土简单,制作较为简便以及陶器运输上的不便,认为在当时政治、经济、文化、环境等共同作用下,五福楚墓出土陶器组合应为当地制造的具有区域特征的典型楚文化陶器组合.

3 浙江出土的战国楚式陶器组合

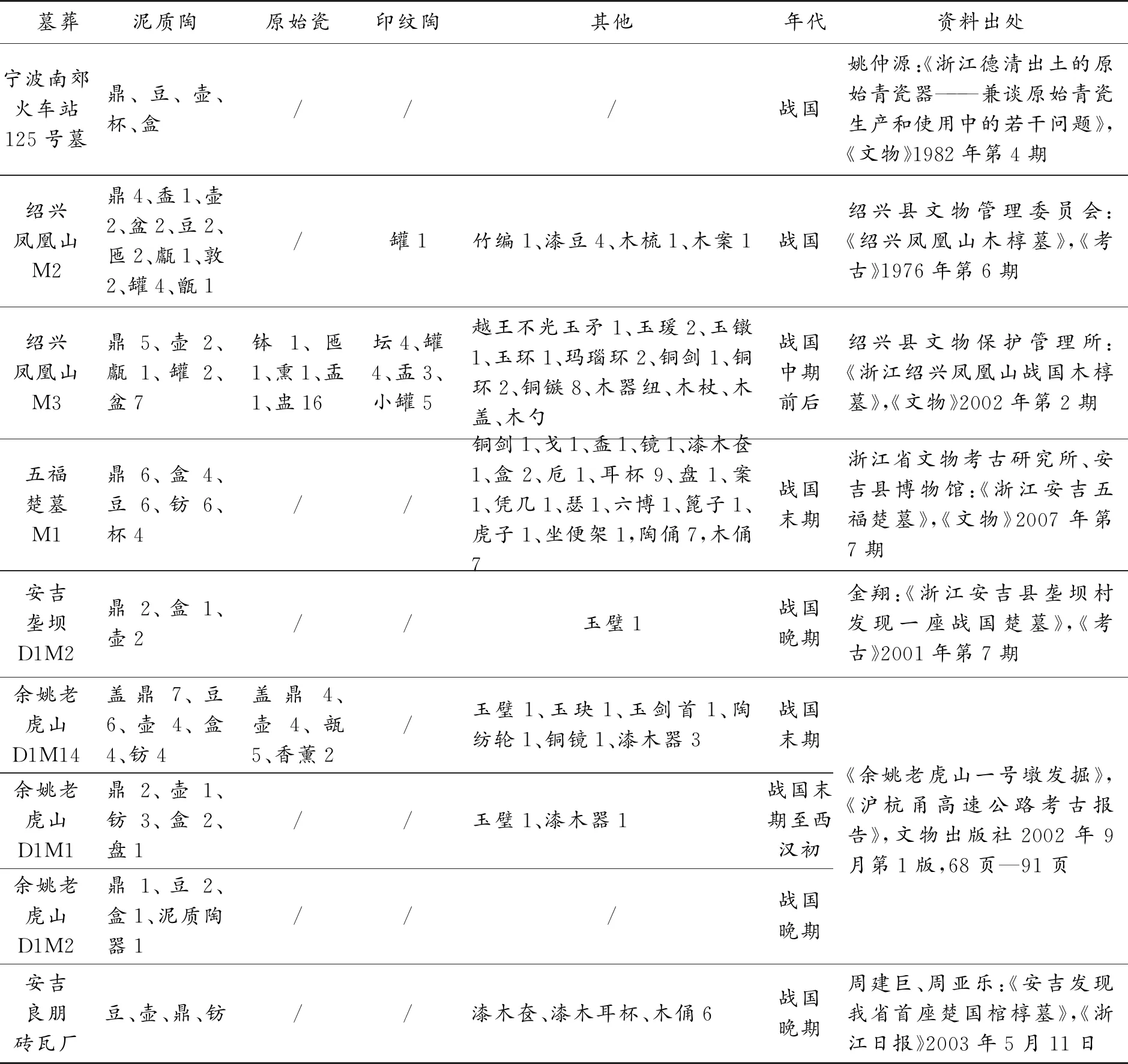

据笔者所掌握的材料,浙江出土的战国楚式陶器组合除安吉五福M1以外,在安吉垄坝、良朋、绍兴、宁波、余姚等地也有出土(表1).

表1 浙江出土战国楚式陶器组合表

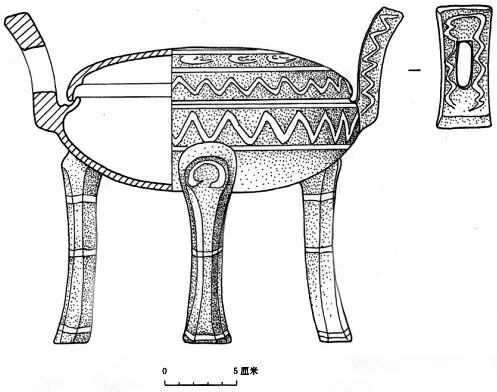

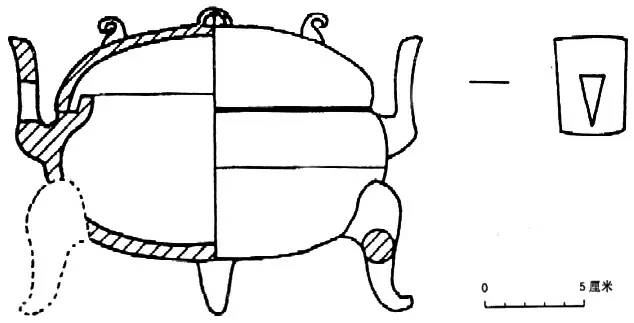

根据陶器组合的文化属性,表一墓葬可分为两种情况:第一类,楚、越文化陶器共存.随葬器物除了楚式的陶器组合外,还有一些越地传统的原始瓷和印纹陶器物,以余姚老虎山D1M14、绍兴凤凰山M3为代表.余姚老虎山D1M14墓内随葬两套陶礼器,除一套无论质地、器形、彩绘纹饰都是完全楚化的泥质黑皮陶礼器(图5)外,还有一套用原始瓷制成的仿楚式器物,原始瓷鼎(图6)所具备的附耳、蹄足和拱盖的形态,已深深打上了楚文化因素的烙印,绍兴凤凰山M2虽出土基本为楚式陶器组合,但也有1件印纹陶;第二类,单纯楚文化陶器组合,随葬器物已完全是楚式的陶器组合,从质地、器形到组合,都纯粹是楚式的风格,不见越地传统的原始瓷和印纹陶制品,宁波南郊火车站125号战国墓、余姚老虎山D1M1(图7)、余姚老虎山D1M2、安吉垄坝D1M2(图8)、安吉良朋砖瓦厂墓、安吉五福楚墓均为此类.

图5 余姚老虎山D1M14出土泥质陶鼎

图6 余姚老虎山D1M14出土原始瓷鼎

图7 余姚老虎山D1M1出土陶钫

图8 安吉垄坝D1M2出土器物

关于两类墓葬的文化属性,很多专家学者进行过讨论,尤其是第一类墓葬楚、越文化器物共存,其文化属性更是备受争议.以绍兴凤凰山M2为例,高至喜[2]认为是“保存有若干越文化因素的楚墓”,刘和惠[5]认为“是一座具有浓厚楚风的越墓”,叶文宪[6]视为“越地所发掘过的楚人墓葬”,陈元甫[7]归入楚文化墓葬,认为已完全同于楚墓,可能就是楚人墓葬,田正标[8]通过对江、浙、沪地区所报道的战国墓葬资料的系统整理和分期研究,将绍兴凤凰山M2划入了“二期四段”即“战国中期晚段”,认为是“具有楚墓特点的土坑木椁墓”.笔者从楚文化的特性着手,对绍兴凤凰山M2的看法更倾向于高至喜的观点.楚文化具有极强的包容性、开放性,在楚文化绝对强势的湖北江陵纪南城的周边楚墓中便出土了约13件青铜“越式鼎”[9].楚在不断扩张疆域的进程中,对当地土著文化多采取“兼人之国,修其城郭,处其廊庙,听其钟鼓,利其赀财,妻其子女”的开明政策[10],兼容并蓄,学习其他文化的先进技术,为自身服务.楚人占据越地后,对越人并不驱散,而是让他们按照自己的习俗依旧安居乐业[3],并且可能仍部分利用其越族君长实现楚在越地的统治[11].在这样的楚越文化共存的大客观环境下,加之楚文化主观上的包容、开放,必然使得楚越文化交流更加密切,越文化渗透到楚文化中的因素也会越来越多.因此,在楚占领越地后,吸收越文化,在楚墓中出土越文化器物便在情理之中了.再者,墓坑形制和占主导地位的器物是区分墓主人族属的重要标志,楚越墓的区分标准主要是根据墓坑形制和墓内主要器物所占比例进行判断[12],绍兴凤凰山M2仅出土一件越文化器物,楚越文化器物比例明显偏于楚文化,因此认为是保存着若干越文化因素的楚墓.对于绍兴凤凰山M3墓,认为其中出土的“越王不光”铭文的玉矛是判断的重点,“不光”是越王翳的别名,但该墓墓主不可能是越王翳,因此这柄玉矛应是墓主的战利品,也说明绍兴凤凰山M3应是楚败越后的楚墓;而对于楚越文化器物比例相当的余姚老虎山D1M14,其文化属性究竟是越是楚难以分辨,还得在不断丰富的考古资料中进一步探讨.