基层医务人员对急救能力的认知情况和培训效果分析

刘爱花 黄清 甘永雄

随着工业和交通的现代化,各种意外事故造成的创伤及心脑血管急症发病率日趋增高,已成为危害人类健康的严重社会问题。在患者来到急诊的“白金10分钟”内完成呼吸、循环、神经系统的早期急救治疗,如心肺复苏、电除颤、循环支持等[1],不仅可为急危重症的抢救争取最佳时机,也为后续系统救治奠定良好的基础。基层医院全科医师是居民健康的“守门人”,以专科或本科学历为主,其专业技术水平决定了基层医疗的服务质量和专业水准[2-3]。此外,因国家对全科医师培养的认识及资金投入不足、基层医护短缺、培训体系不完善和基层实际工作脱节等众多问题导致基层医院在急救上成为了薄弱环节[4]。目前,基层医务人员的培训仍处于探索阶段,传统的教学方法难以达到培养基层医务人员急救技能的特殊临床思维方式的目的。为了进一步有效提高基层医务人员的急救能力,笔者团队在医联体模式下开展多元化急救专业培训方案,经过近3年的工作实践,效果良好,现介绍如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料 采用整群抽样法在浙江省11个地级市分别抽取一家三级医院,然后再分别随机抽取两家该三级医院所帮扶的基层医院。抽取到的基层医院人事科根据Excel表中医务人员名单编号随机盲抽数名人员,通过微信发放调查问卷。共发放问卷365份,回收有效问卷365份,有效回收率为100.0%。同时将2017年1月至2020年1月在宁波大学医学院附属医院急诊科参加急救专业轮训的104名基层医务人员作为研究对象。

1.2 调查方法 研究组查阅大量文献,根据本地区情况自行设计基层医务人员对急救基本理论以及技能的掌握情况及影响因素调查表问卷,该问卷通过10位专家评审。问卷分两个部分:(1)一般资料,包括基层医务人员性别、年龄、学历、工作年限、学习经历、职称、任职方式、对急诊工作熟悉程度、领导对急救理论及技能培训的重视程度、获取临床知识的渠道、参加培训自愿性、从培训班掌握临床知识的容易度、参加基层培训的类型、培训周期、以及了解和掌握程度自评等;(2)急救能力掌握情况和培训需求程度,包括急诊专业知识、急救技能、专业能力3个维度。急诊专业知识包含急诊专科理论知识、急诊常见应急预案;急救技能包含基础生命支持技术、高级心血管生命支持技术、电除颤术、气道管理技术、创伤四大技术;专业能力包含团队协作能力、沟通交流能力、综合分析能力。

1.3 教学方法 培训时间为期3个月,对每位医联体模式下参加培训的基层医务人员进行急救技能掌握与认知程度自评问卷调查,并进行理论、操作入科评估考试。利用结合问题教学法、案例教学法、研讨会教学法、角色扮演法等多种教学方法开展形式多样的理论、操作及实践急救技能培训。具体操作方式根据基层对急救的教学要求,采用团队合作方式模拟以下几种情景现场:(1)结合问题教学法。例如急腹症等临床急症,取临床实际案例并根据案例穿插问题引入,让学员处于身临其境的氛围,提升对疾病病理生理的认知,提高解决问题能力,最后教员进行分析总结。(2)案例教学法。针对急性心肌梗死、脑卒中等内科急症,授课前播放患者就诊视频,根据视频中的主诉和提供的阳性体征进行诊断分析和下一步的辅助检查,教员提供可能的实验室或影像学资料引导学员进行病情分析与制订处理方案。(3)角色扮演法。针对肺栓塞、心肺复苏、电除颤等一般临床急症,可预先设计“角色扮演”及“情景教学”,采用团队角色轮换合作模式进行预案演练,随后教师点评讨论总结。(4)研讨会教学法。由带教老师确定一个议题,学员自主收集资料,分析和解决问题,然后对该议题进行研讨,从多层次和角度深入剖析,研讨会结束后由带教老师进行总结。(5)实物模型教学。对于一些创伤性的检查与操作,如清创术、气管插管等,可利用实物模型进行教学。(6)基层医院开展急救应急预案演练。基层医务人员回归基层岗位后的半年、1年分别开展肺栓塞、心肺复苏、电除颤、过敏性休克等常见疾病应急预案演练考核及技术指导,进一步评估基层医务人员在急救方面的能力转变。

1.4 统计学处理 采用SPSS 18.0统计软件。计量资料以表示,培训前后比较采用配对t检验。采用Pearson相关分析急救基本理论和技能了解情况与掌握情况与其影响因素的相关性。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 问卷调查对象的基本情况 365名基层医务人员中,男167人(45.8%),女198人(54.2%);年龄24~58(38.8± 6.44)岁;学历:专科38人(10.4%),本科308人(84.4%),硕士12人(3.3%),其他7人(1.9%);从业时间:以5年为限,工作年限≤5年47人(12.9%),工作年限>5年的318人(87.1%);职称:助理医师21人(5.8%),住院医师80人(21.9%),主治医师194人(53.2%),副主任医师以上70人(19.1%);任职方式:有编制339人(92.9%),无编制26人(7.1%)。

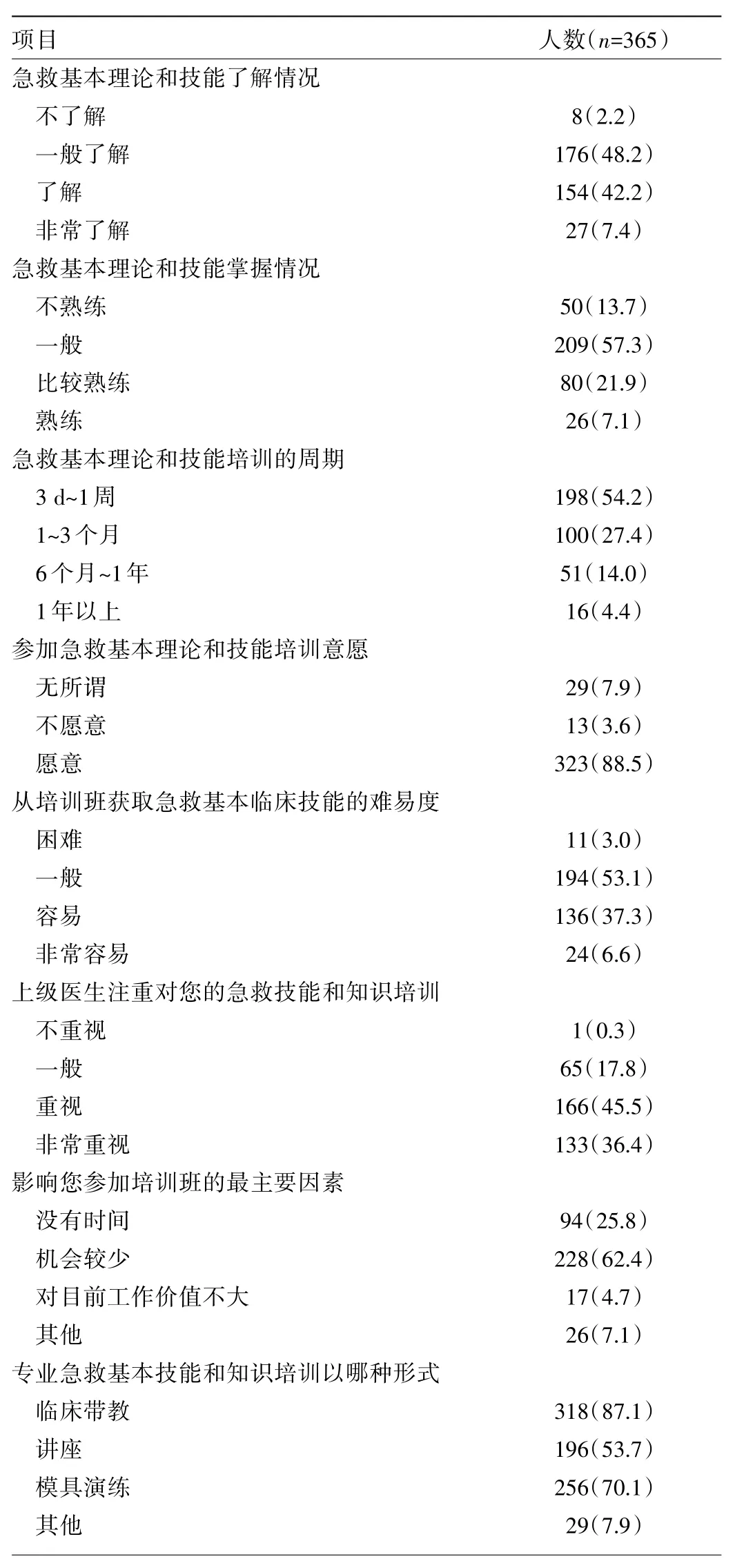

2.2 急救基本理论和技能掌握情况及影响因素分析 根据发放的365份基层医务人员有效问卷调查结果显示:47.7%(174/365)参加过急救技能专项培训,64.1%(234/365)参加过全科医师规范化培训,21.6%(79/365)参加过住院医师规范化培训。2.2%认为自己不了解常见急救基本理论和技能,48.2%认为自己一般了解,49.6%认为自己了解(其中仅有7.4%认为非常了解)。急救基本理论和技能的了解情况与性别、所属医院类型、上级重视程度、培训班获取知识的难易度、急救掌握情况均呈正相关(r=0.106、0.107、0.419、0.496和0.657,均P<0.05),与年龄、从业时间、职称、参加急救技能专项训练、培训方式模具均呈负相关(r=-0.117、-0.136、-0.107、-0.279和-0.166,均P<0.05)。另外,13.7%认为自己急救基本理论和技能掌握不熟练,57.3%认为自己掌握一般,29.0%认为自己掌握较熟练(其中仅有7.1%认为自己掌握熟练)。急救基本理论和技能的掌握情况与性别、所属医院类型、上级重视程度、培训班获取知识的难易度、了解急救技能常见内容均呈正相关(r=0.111、0.136、0.379、0.379、0.657,均P<0.05),与年龄、从业时间、职称、任职方式、参加急救技能专项训练均呈负相关(r=-0.108、-0.139、-0.106、-0.114、-0.264,均P<0.05)。急救基本理论和技能的主要来源有工作医院(94.8%,346/365)、学术会议(60.5%,221/365)、书籍(56.7%,207/365)、培训班(43.3%,158/365)、外院进修(23.8%,87/365)、网络(11.0%,40/365)、学校(9.3%,34/365)。仅37.3%的基层医务人员认为急救基本理论和技能容易从培训班获得;81.9%的基层医务人员虽然认为上级重视急救基本理论和技能知识培训,但因时间以及机会少,均使培训受到限制;若有机会88.5%的基层医务人员希望可以参加专业的培训。并且81.6%的基层医务人员认为急救基本理论和技能培训周期以3 d~3个月为宜。而对于培训方式,基层医务人员认为临床带教(87.1%)、模具演练(70.1%)、讲座(53.7%)都是重要的教学方式,但更倾向临床带教。急救基本理论和技能掌握情况见表1。

表1 急救基本理论和技能掌握情况分析[例(%)]

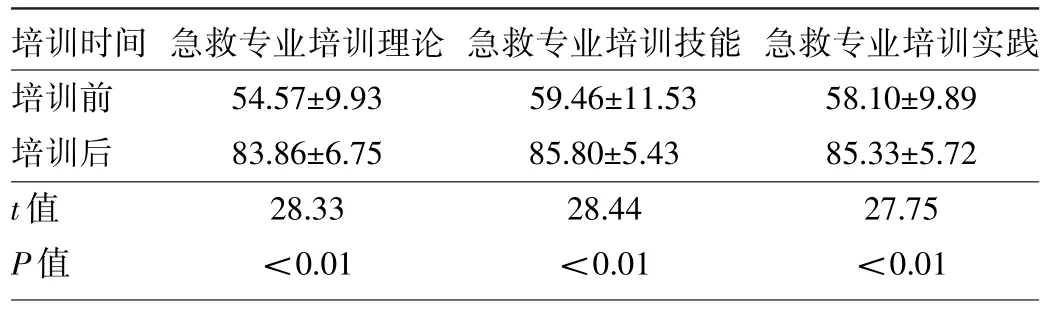

2.3 医联体模式下的急救专业培训方案效果分析通过医联体模式,利用结合问题教学法、案例教学法、研讨会教学法、角色扮演法等多元化教学方法对每位参加轮训的基层医务人员开展形式多样的理论、操作及实践能力培训,结果显示与培训前比较,培训后基层医务人员的急救专业培训理论、技能、实践考核成绩均有明显提高(均P<0.01),见表2。

表2 医联体模式下的急救专业培训方案效果分析(分)

2.4 基层医院急救应急预案演练水平分析 基层医务人员回归基层岗位后半年、1年时分别开展如肺栓塞、心肺复苏、电除颤、过敏性休克等常见疾病团队合作应急预案演练考核,三级医院培训教员下沉至基层予以技术指导和点评,进一步评估基层医务人员在急救方面的能力转变,结果显示在培训结束后半年[(88.63±4.50)分]与1年[(88.25±5.97)分]的急救演练水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

我国直到2011年才在全国范围内建立起较为完善的全科医学教育体系,包括医学生教育阶段、研究生阶段、住院医师规范化培训以及在职后的岗位培训等[5]。目前处于探索阶段的全科医师培训尚未完全跟上实际培训需求,如培训内容、培训时间分配、教学模式,参差不齐的培训师资力量,各个培训基地间衔接,不完善的评估体系,以及政策资金落实不到位等多种原因导致总体培训效果欠佳[4]。基层医务人员感兴趣的培训内容主要集中在心肺复苏、气管插管、除颤器的使用以及其他实用性技能上[6]。本研究利用结合问题教学法、案例教学法、研讨会教学法、角色扮演法等多元化教学方式,通过模拟急救现场、采用实物模型等模拟实际技能及演练方式进行开放性教学培训后考核成绩大幅提高,具有显著的培训效果。

蔡少莲等[7]调查研究显示94.8%的社区老年人认为有必要学习院前急救知识,并且期望社区医院能开展急救培训,这要求基层医务人员必须熟练掌握常见急救知识及技能。然而,林霞等[8]对268名基层医务人员调查发现急救技能掌握度欠佳,94.4%对健康教育知识及技能培训有需求,尤其是心肺复苏术(93.8%)。另外,在校医学生的急救技能知晓率也偏低,培训需求强烈[9]。本研究与上述研究结果一致,调查365名基层医务人员急救认知情况发现仅49.6%认为了解常见急救基本理论和技能;绝大多数认为自身知识储备不足,并且因临床疾病的复杂多变性具有迫切培训最新、涉及更广学科的急救需求。这都充分说明应建立有效的培训机制,加大对基层医务人员急救知识与技能的培训力度。因此,加强急救知识与技能的培训与教育是保证基层医疗质量的关键。

从事健康管理的医护人员68%的急救知识来源于学校课本,通过自学和培训获取知识更新知识的人员仅为26%及6%[10]。本次调查发现基层医务人员临床急救知识与技能的获取途径依次为工作医院(94.8%)、学术会议(60.5%)、书籍(56.7%)和培训班(43.3%)。对于基层医务人员的急救培训国内也尚无标准统一的模式。研究证实应用情景模拟教学可有效提高住院医师规范化急救技能培训掌握水平,改善培训满意度[11]。结合问题教学法联合情景模拟教学法应用于急诊医学教学,有助于提高教学质量[12]。本研究基于医联体模式下综合分析各专科急症的特点,按照基层医务人员急诊岗位培训教学计划制作培训内容开展多元化培训。培训前基层医务人员对急救理论以及技能的考核合格率仅为28.8%(30/104)和41.3%(43/104),掌握情况较差,分析原因可能与基层医务人员学历层次低、专业背景参差不齐、未经系统的急救知识培训以及相关急救指南更新不及时等密切相关[13]。与传统的教学模式相比,医联体模式下应用多元化教学方法增加了教学的实用性和前沿性,积极调动了学员的积极性和参与性,取得了显著的培训效果。因此,基层医院领导应加强重视基层医务人员的急救诊治能力,增加参加学术会议、技能培训班以及进修机会,对提高基层医院医疗技术水平具有重要意义。

综上所述,医联体模式下应用多元化教学方法可显著提高基层医务人员临床急救理论及技能的培训效果,该模式值得在基层医院急救培训中广泛应用。