后疫情时代普通人的挣扎与突围(评论)

——评檀国文小说《说书》

文 王 宁

插图:常轩瑀

新冠肺炎疫情持续三载,从最初的令人措手不及到与人类长期共存的所谓“后疫情时代”开启,深刻地改变着人与人、人与社会的关系,推动着政治经济、社会心理、人际关系等方面的深刻调整。可以说,世界正在因此悄然改变。

檀国文的小说处女作《说书》,正是呼应了这个时代生活的重大主题与背景,选取一个当下最为普通的中国乡村家庭为缩影,记叙了普通人是如何在后疫情时代为谋求生存与发展所进行的自我挣扎与突围,并细腻地勾绘出在艰辛的生活面前人物所爆发出的巨大生命能量与人性光辉。作品对父亲形象的重笔刻画显示了文学化再现生活样貌的可亲可感,令其获得了上乘的艺术品质。

小说以大学生“我”的口吻来切入叙事,从儿子的视角平视父亲。在原生态的生活中、亲子关系的纠结中凸显一个平凡父亲渐次高大的形象。当疫情四起,家里开的包子铺被迫关停,面临着生计的危机,父亲为了摆脱窘境,义无反顾地学习“说书”(即送别去世之人的一种仪式),求得生存条件的改善。而面对枯燥的学艺过程、资金的投入、外人的嫌弃讽刺、母亲的不理解……这位历尽沧桑、坚忍沉默的父亲,以“结局没来之前,一切都还在路上”的不屈信念,来回应生活与命运的发难。他坚守这片土地,汲取传统乡土生存智慧,尝试用夹子套小动物、雨天下河捉黄鳝来补贴家用。而母亲扎苕帚卖,“我”到镇上的培训机构打工,无疑是平凡人为摆脱生存困境的多方努力。小说深刻反映了后疫情时代,中国乡村普通人家的生存伦理,即放下幻想与怨言,用“兵来将挡,水来土掩”的勇气,通过身体力行的劳动来开拓生活,自强不息,走出困顿,迎接希望,深刻揭示了中华民族性格当中坚韧不拔的厚重底蕴。

如果说一篇小说从记录生活的层面出发,通过起承转合闭环完成故事的叙述,只能算作叙事的雏形,那么对心理的开掘、人性的塑造,对人生与命运展开形而上的思索等,才算作完成了小说厚重内涵的建构,以独具的美学力量形成自我的艺术风格。可喜的是,《说书》的作者在行文过程中常常跳出日常生活层面,超越庸常的人性,将人物的心理世界、对生活的思考外化成文字表达于笔端。这篇小说的艺术风格是感伤与明丽并重的,是忧思与希望并举的,这是他体验、思索、参悟生活五味之后,以年轻的心灵对人世间万象的一种慨叹与解读,也许还不算完美与成熟,却孕育着无限可能的根苗。小说工笔细描了父亲于生存危机来临之际从孤独无助到挣扎突围的心路历程,他独自抵挡寒夜,于为人“说书”的天地乾坤中也深刻地体味自己的人生,他是“时代车轮后的遗弃儿”,却“如此卑微,如此高贵”,他不允许儿子辍学,他重新挖掘土地的赐予,以倔强和不屈抵挡讥讽,超越世俗,在与亲人的彼此支撑中走向幸福的体验。而这种超越性的完成,均是通过儿子的观感、儿子的内心升华来完成的,形成了小说存在着一种叙事与心理上的参差感,叙事者身兼当事人,其所慨叹之人与事、情与理又何其之真实!而惯常的描写、议论、抒情等所谓的表达方式,在喷涌而出的情感表达面前显得不免苍白。可以见得,作者追求于孤独之中生出力量,于绝境之中生出希冀,于感伤之中生出幸福。这种参差错落的美感交相辉映于文本之中,给单纯的文字带来繁复之味、错杂之美,过后便是五味杂陈。

疫情作为小说叙事的背景,在文中几次被提及,亦是当下中国乃至全世界常态化生活的主题。作者选取了中国乡村普通家庭在后疫情时代的命运起落而铺陈篇章,实则是在洞悉了最新鲜的生活样态下中国人的精神内涵,即不畏艰险、从容应对。从主人公一家人的努力拼搏、走出困顿的故事中汲取更多的精神力量、激励作用,从个别达于一般,将主旨的高度明显提升。

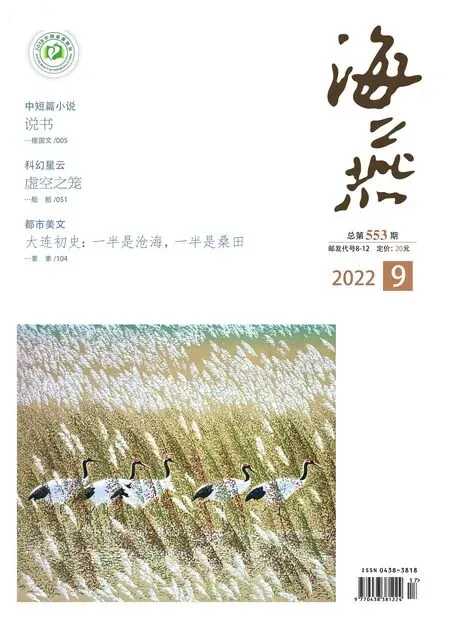

《海燕》杂志慧眼识珠,于大量自然来稿中识得珠玉,呵护文学基因与艺术灵性,可谓功莫大焉。更愿作者如海燕轻灵,不断磨砺自我,翱翔于生活大地,续写浓墨重彩的新诗篇!