楚疆西拓的学术史考察

刘玉堂 王玥瑶

(湖北省社会科学院 楚文化研究所,湖北 武汉 430077)

楚国西疆,是指江汉平原以西的楚国疆域。先秦时期,荆楚地区杂居着众多民族。由中原逐步南下的楚王室和江汉土著三苗遗裔,凭借其筚路蓝缕的进取精神,在群雄逐鹿的春秋战国时期先后跻身春秋五霸之一和战国七雄之长,可谓盛极一时。楚国疆域从周初分封的“子男之田”[1](P2042)开始,经过一代又一代雄主带领楚人攻城略地,东征西拓,至战国后期,楚疆已“南卷沅湘,北绕颍泗,西包巴蜀,东裹郯邳,颍汝为洫,江汉为池,垣以邓林,地利形便,卒民勇敢。蛟革犀兕,以为甲胄,修铩短鏦,兵殆垂沙,众破柏举。楚国之强,大地计众,中分天下”[2](P1060),成为名副其实的东方第一大国。

在楚国向外扩张的过程中,楚文化亦随之同向传播,对当地文化产生了深远影响,使其文化面貌染上了浓烈的楚文化特征[3](P92),楚疆的西拓也不例外。按张正明在《楚史》中的观点,汉中、巴、黔中诸郡从北到南构成了楚国的西部边疆。[4](P286)上述区域是当时多族群聚居的地区,故楚疆西拓的过程极大地推动了族群间的融合,促进了不同族群间文化的交融,为这些地区的文化注入了先进的楚文化因子。本文根据自然与人文双重地理要素将楚国西土分为五个地理单元,范围自北向南依次包括今陕东南地区,鄂西地区、湘西地区、川渝东部地区和云贵东部等地区,对近年来学界关于楚疆西拓的研究进行梳理辨析,探讨不同族群之间的交往交流交融的历史,以及楚文化与西部地域文化之间交融互摄的状貌。

一、陕东南地区

陕东南地区地处楚、秦、巴之间,是多族群交汇的区域,也是华夏文化、荆楚文化、巴蜀文化和氐羌文化交流融合的舞台。学界关于楚疆西拓陕东南问题的研究主要集中在巴楚联合灭庸、蜀人移居陕南、巴人起源汉中、以及秦楚汉中之争等方面。

西周中晚期,周的势力渐衰,活跃在江汉平原的楚族势力渐强。他们北上进入丹江上游,经过商南、丹凤两地,到达商州附近,替代了周人在此地的主导地位。陕东南地区也出现了庸人踪迹,蔡靖泉在《庸人·庸国·庸史》中提到,当时的庸人经过长期的休养生息实力渐强,以至于楚人动员北方的精兵良将伐庸也无功而返。后来,楚国以全部兵力合围庸国,并邀请邻近的秦、巴盟友一齐灭庸。[5]灭庸之役体现了巴楚两国的友谊,消除了楚国的后顾之忧,使两国变成了近邻[6](P24),陕西南部的巴人也趁机进入鄂西北地区和川东地区。但这种友谊只是暂时的,当楚人的势力进入汉水上游和丹江上游地区时,陕西南部的楚族和巴族就产生了利益冲突。

巴人的文化遗存虽以鄂西清江流域著称,但陕东南地区也有巴文化留存。赵丛苍主张,以城固洋县为基点的汉江上游新石器时代晚期和青铜时代早期文化有极大的相似性,很可能是巴蜀文化的源头之一。[7]以此视角来看,陕南汉江走廊可被视为巴蜀的一部分。但巴人在突破东南防线的过程中遭遇了强楚的反击,《左传·哀公十八年》记载:“巴师伐楚,围鄾,楚迎战,大败巴于鄾。”[8](P1713)由此可见,这场战役使巴国元气大伤,楚文化由此也逐渐渗透到陕东南的巴文化地区,段渝认为巴国在楚灭庸后必须迁往南方。[9]灭庸之战后,大部分巴人南迁至川渝地区和清江地区,也有少部分巴人在陕西东南部的安康一带安定下来,据《陕西紫阳白马石巴蜀墓发掘简报》显示,陕西安康白马石遗址属于战国中期巴人墓。由此可见,战国中期之前的陕东南地区仍有巴文化留存。[10]

汉中郡的范围和秦楚汉中郡之争也成为学界讨论热点。两周时期,今陕东南地区一直处于秦、楚、巴、蜀等国的纷争之中,在本区设置郡县的有明确记载的当首属楚国。(1)《史记·楚世家》中记载:“十七年春,与秦战丹阳,秦大败我军,斩甲士八万,虏我大将军屈匄、裨将军逢侯丑等七十余人,遂取汉中之郡。”见《史记》,中华书局2014年版,第2078页。巴楚之战后,楚文化逐渐进入陕东南地区,并在此区域以及鄂西地区设置了汉中郡。《史记·秦本纪》记载:“孝公元年……楚、魏与秦接界。魏筑长城,自郑滨洛以北,有上郡。楚自汉中,南有巴、黔中。”[1](P255)梁中效在《楚国汉中郡杂考》中指出,楚之汉中郡的范围北到今商洛地区商南县武关河一带,南到大巴山、荆山一带,东到湖北房县,西到安康旬阳地区。楚国汉中郡的治所则在丹水与汉水交汇处的丹阳,即今天的湖北地区丹江口水库一带。[11]杨宽在《战国史》中也认为楚国的汉中郡以汉水为名,下辖包括今陕东南地区和鄂西北地区,丹阳之战时被秦占领。[12](P361~362)谭其骧《秦郡界址考》主张武关以南、丹阳之地当属汉中。[13](P13)因此,汉中郡是楚国北抗秦国的第一道屏障,设郡此举体现了楚国为防卫秦国南下的用意。

二、鄂西地区

鄂西地区包括西陵峡区及清江口以西的长江沿岸,巴文化和楚文化在此共生交融。俞伟超在《关于楚文化形成、发展和消亡过程的新认识》中指出,楚文化正式形成的时间约在西周早、中期,并融合了长江中游的荆蛮文化与中原周文化。[14]而楚文化最早在春秋早期传播至宜昌峡江地区,黄尚明在《楚文化的西渐历程——兼论楚文化的“峡区类型”》中指出,峡江地区范围可达今宜昌西陵峡地区、秭归一带。[15]何浩在《楚灭国研究》中提到,面对着秦国日益强势的东进之势,楚国亦在楚肃王、宣王之际,大举出兵三峡,占有了巴国东部,并设置了巫郡、黔中郡作为进一步向西扩张的据点。[16](P7)

巴人的迁移一直是学界关注的重点问题,而巴楚关系的变化直接影响了巴人迁移的路线。张正明认为,巴人在春秋战国之交进入清江流域,这也与楚人灭庸有关。[17]关于巴人的迁移,《华阳国志》记载蜀国曾尝试攻巴,“巴国有乱”,“请师于楚,许以三城”[18](P11)。故巴楚关系日益密切应当来源于巴楚联合攻蜀这次战争。楚国获胜后得巴三城,继而占据清江流域。赵炳清在《楚国疆域变迁之研究——以地缘政治为研究视角》中提到,蜀人攻巴的原因是想夺取峡江的盐卤资源,楚人来救也是为此。[19](P199)

在巴楚关系方面,《华阳国志·巴志》载:“战国时,尝与楚婚。”[18](P11)证明最早在战国初年,巴楚两国曾互为婚姻,两国在政治、经济、军事上都有交流。由于巴楚两国地理位置相近,且都崇信巫鬼,因而两国在政治、经济、军事、民生和文化等方面交流日趋频繁。白九江在《巴文化西播与楚文化西渐》一文中分析了不同时期的墓葬特点,总结出楚文化的西进总共有三次:“第一次是在西周中晚期至春秋中期,主要表现为文化影响。第二次在春秋晚期至战国早期,基本控制了瞿塘峡以东地区。第三次在战国中期至晚期偏早阶段,楚文化长驱直入,深入到了巴文化的中心地带。”[20]

从文化交融形式看,春秋战国时期的巴楚文化是一种有巴有楚、亦巴亦楚的交融型文化。顾久幸在《从巴楚历史看两地风俗的相互影响》中指出,楚文化和巴文化有相似的文化基础,是由于通婚以及地域上相近等因素,古代巴楚两国在信仰习俗、生活习俗等方面也有相近之处。[21](P414)黄尚明《论楚文化对巴文化的影响》一文根据对考古材料文化因素的分析,认为峡江地区楚文化器物的特点是楚文化特征为主导,巴文化特征为次;香炉石遗址的第三层为东周时期楚文化风格遗存,该遗址是楚人生产瓦类建筑材料的基地。[22](P58)这就证明楚文化在通过鄂西宜昌地区进入重庆东部时,并不是消灭了巴文化,而是吸收了巴文化特点,形成了峡江地区特有的楚文化类型。

鄂西地区的周代遗存数量较多。白九江在《从三峡地区的考古发现看楚文化的西进》中指出,巴东、秭归、宜昌等地发掘出的巴东黎家沱和秭归官庄坪、柳林溪、渡口及宜昌上磨垴等遗址(西周至春秋早期),大多具有强烈的楚文化风格。[23](P51)这说明最早在春秋早期,楚文化就渗透和影响到了鄂西峡江地区。根据三峡库区秭归柳林溪遗址的考古发掘专题报告《秭归柳林溪》可以看出,春秋中期以后,楚文化已彻底占据鄂西地区,迄今已发现的遗存有秭归柳林溪遗存第二、三期、宜昌上磨垴第4层等。[24](P263)南京博物院考古研究所发表的《巫山跳石遗址发掘报告》指出,位于巫峡内的跳石遗址出土的鬲、罐、豆、钵、盘等陶器都具有典型的楚文化特征,是楚文化沿峡江西渐的重要据点。[25]邹厚本在《试析巫峡峡区先秦时期考古学文化》中提出,“跳石遗址的东周遗存文化面貌与周围同期文化存在密切联系,尤其是与鄂西联系更密切,虽有本区特色的遗物,但总体特征仍属楚文化范畴。”[26]战国时期的鄂西地区墓葬呈现了以楚文化为主导、多文化并存的特点。白九江指出,该时期的墓葬以楚文化为主导因素,以巴楚文化相结合的风格为常例。[23]鄂西地区与楚文化核心区距离较近,故在春秋时期就已经受到楚文化的辐射。后期随着巴人不断西进,楚国不断进行领土扩张,楚文化逐渐西渐至峡江腹地、巴蜀地区。朱萍在《楚文化的西渐》一书中也阐明,峡江地区在春秋早期出现的“鬲文化”为楚文化将来的西向传播奠定了基础,也为楚国第一阶段的西向扩张埋下了伏笔。[27](P212)

三、川渝东部地区

川渝东部地区与湖北西部宜昌地区接壤,学界一般称之为三峡地区,包括今重庆以东至巫山县境大宁河宽谷的长江干流和支流地区,是楚人西进的重要通道。《华阳国志》记录了秦国大将司马错对秦王说的一段话:“蜀有桀、纣之乱,其国富饶,得其布帛金银,足给军用。水通于楚,有巴之劲卒,浮大舶船以东向楚,楚地可得。”[18](P126)也有学者认为,楚国对西部疆域的扩张意图比较保守,如张正明曾指出,巴蜀就在楚国的西面,可是楚人一向对巴蜀不感兴趣,无意西进。[4](P304)随着在川渝东部以及鄂西地区很多具有楚文化因素的墓葬被发现,此类论断似乎有进一步斟酌的必要。

楚文化在春秋晚期迅速向西传播,川渝东部发现的奉节新浦遗址、云阳李家坝遗址、涪陵小田溪墓地等考古遗存,都发掘出了许多包含楚文化因素的器物,如大量的鬲、盆、豆等。黄尚明认为战国中期是楚人西进的又一高潮,最西可达今忠县一带。[15]1980年2月,新都县马家公社发现了一座战国土坑木椁墓,此墓发现一腰坑,内有随葬器188件,通过对棺椁制度、宫室分布规则、白膏泥的使用以及墓道形制的分析,考古学家认为这是一座战国时期比较典型的楚文化墓葬。[28]这点在传世文献中也有记载,《华阳国志》中提到,在春秋中叶,蜀王杜宇因治水无力,被“荆人”开明氏取代[18](P118);《水经注·江水》也记载蜀开明氏系来于楚地的“荆人”,荆为楚之别称,荆人即楚人,因此古蜀开明王朝很有可能是楚人后裔。[29](P762)赵炳清提到,1998年试掘的云阳故陵中有楚式陶器,后于2004年又发现一把保存较为完好的两千多年前的铜锯条,可能是墓主人生前使用过的一种生产工具。[30]又因《水经注·江水》载:“江水又东为落牛滩,迳故陵北。江侧有六大坟,庾仲雍曰:楚都丹阳所葬,亦犹枳之巴陵也,故以故陵为名也。”[29](P743)故猜测此处为楚王陵所在地。

对于楚国来说,川渝东部是非常关键的战略大后方,战国后期秦对楚的战役多从川渝发起。司马错指出:“(巴蜀)水通于楚,有巴之劲卒,浮大船舶以东向楚,楚地可得。得蜀则得楚,楚亡则天下并矣。”[18](P126)川东地区最重要的资源是盐卤,考古资料表明,重庆三峡地区的战国楚墓群多数分布在出产盐卤的支流旁。白九江认为,这体现出楚人虽然不直接控制盐业生产,但却掌握了运输盐卤的重要通道。[23]《史记·秦本纪》记载“楚自汉中,南有巴、黔中”[1](P255),“巴”是指三峡地区云阳、忠县等巴地,楚在此设置了巫郡,巫郡的郡治在今巫山县巫峡镇北,郡域范围西到忠县,南到湖北清江流域,东到夷陵(今宜昌市东),北与楚汉中郡相接。谭其骧在《贵州释名》一文中提到,“战国楚始置黔中郡于今湖北之清江流域,黔之义为黑,盖以其地阴晦少晴,天色常黑故也。”[13](P414)蒙文通在《巴蜀古史论述》中第一次提出“巴黔中”的概念,他认为“巴、黔中”是一地,即“巴黔中”,指今乌江流域从涪陵上溯到贵州遵义、桐梓,西抵乌蒙山脉威宁一带的大片地区。[31](P12)战国中期,巴、蜀、秦与楚在峡区展开了激战。《史记·楚世家》中记载:“肃王四年(前377年),蜀伐楚,取兹方,于是楚为扞关以拒之。”[1](P2073)张守节《史记正义》引《古今地名》说:“荆州松滋县,古鸠兹地,即楚兹方是也。”[1](P2073)兹方即今湖北松滋市,扞关一般认为在今重庆奉节县。《史记·秦本纪》记昭王二十七年(前280年)“使司马错发陇西,因蜀攻楚黔中,拔之”[1](P267),从此楚国退出了三峡地区,楚文化对此地区的影响也随之减弱。

四、湘西地区

两周时期,湖南的湘江、资水流域多认为系百越族群所居[32](P111),亦即此区域属于百越文化区。而沅水所处湘西地区,或被称乃“百濮”所居,或被认为属“苗蛮”居住地。具体名称虽有差异,但能推断出当时沅水流域居住着一批不同于百越的族群。

湘西南的苗族自称Ghao Mao(仡猫),可简称为Mao(猫),由于时间和地域不同,产生了不同的音译,即“蛮”“苗”等。张正明在《楚文化志》中指出,楚地蛮族的主体是三苗遗裔。[33](P5)许多学者如吕思勉、范文澜、日本鸟居龙藏以及《湖南通志》《苗族史》等,都认为苗为三苗遗裔。苗族先民,居住在黄河流域以南、长江流域以北及长江流域中部等广大地区,周秦以来文献记载为蛮。汉代移居黔湘,被称为武陵蛮、五溪蛮、长沙蛮,郑杰祥在《屈家岭文化渊源试探》中指出,蛮就是古代的苗族,楚人宣称自己为蛮夷,更早时原称苗民或三苗,荆楚的名号诞生于较晚的时候。[34]就目前掌握的资料看,这种说法尚有待斟酌。

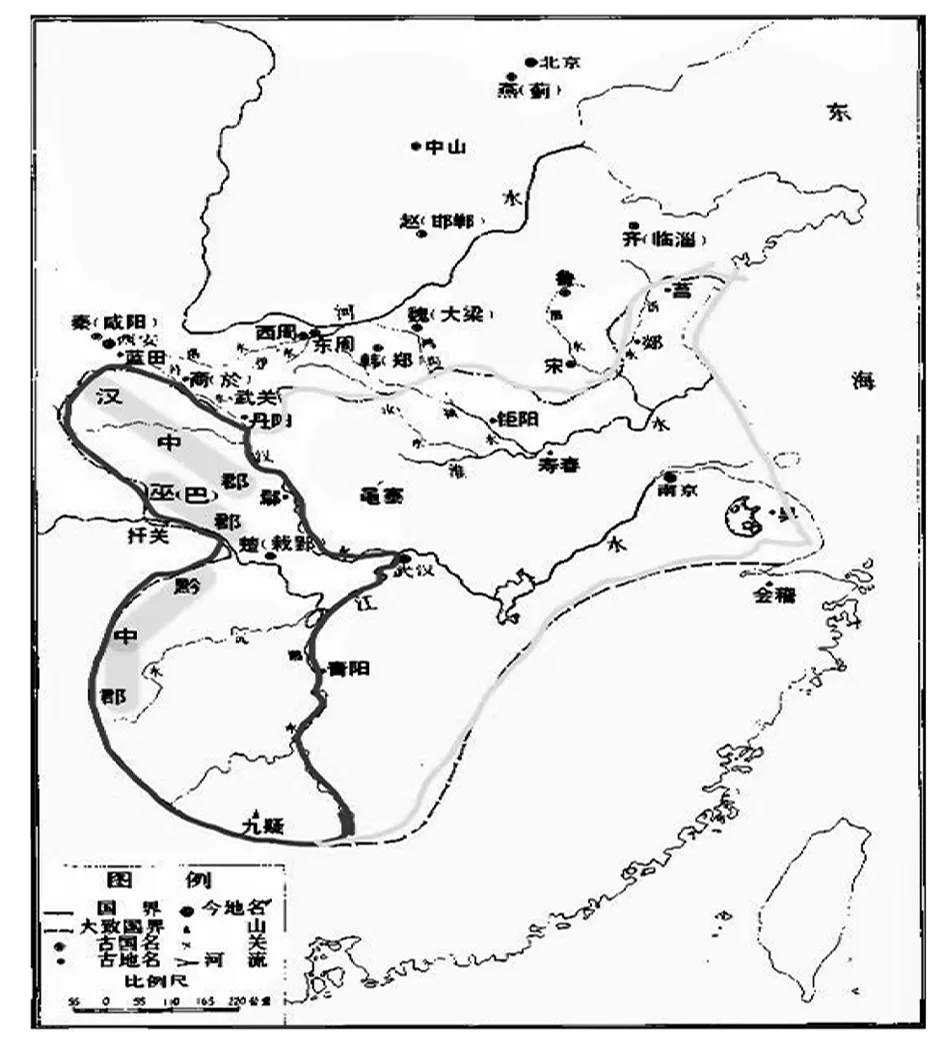

关于楚国在湘西地区的领土范围,黔中郡的位置是一个重点议题,自里耶秦简证秦有“洞庭”后,“黔中郡”与“洞庭郡”之地望也成为学界的讨论热点。由《史记·苏秦列传》中楚地“西有黔中、巫郡……南有洞庭、苍梧”[1](P2743)可知,黔中、洞庭二郡可能为当时之楚郡。第一种观点,亦即学界的主流说法为楚黔中位于湘西地区的沅澧流域。贺刚在《楚黔中地及其晚期墓葬的初步考察》中说,黔中指今湘西地区,东接洞庭,北邻巫郡,西接巴地,南至沅水。[35]张正明在《楚史》中指出,楚宣王时在此置黔中郡,郡治为沅陵,郡域范围大致为湖南沅水、澧水流域,[4]见图1。第二种观点认为,楚黔中郡治在清江流域附近,严耕望在《楚秦黔中郡地望考》中提到,楚黔中应在清江一带,此地“北临大江,逼楚京都胸腹之区,而西与巴蜀,北与武关汉中,皆有掎角之势,秦人利之,故欲易取,以分大江之险,以挞楚国之背。”[36](P495)第三种观点认为,楚黔中地望随着秦楚之争而有所变化,较为典型的是徐少华的说法,他认为楚人于其西部置黔中郡,范围在今长江以北的鄂西、川东地区,战国晚期秦人将楚黔中、巫郡和江南合并成为秦黔中郡,所辖范围扩展至湘西北地区,后又被楚国夺回,黔中洞庭二郡以长江为界一北一南隔江而治。[37]但王晨光反驳了徐之论断,他认为徐未考虑到秦国后期整体战略进程,楚黔中应含有巴国故地,故其地望所在应临近巴地,位于乌江流域而非沅水流域。[38]

图1 《楚史》中楚国极盛时期疆域略图(公元前318年)(2)参见张正明《楚史》中前言部分,中国人民大学出版社2010年版。

湘西地区的百姓对楚文化认同程度较高,目前不少学者秉持苗楚同源、文化共生的学术观点。梁钊韬在《中国民族学概论》中认为,自熊绎被封、建立楚国之后,苗族逐渐被中原文化浸润,开创了绚丽的楚文化。秦汉以后,较为落后的族群逐渐迁徙至洞庭湖西岸,以常德为中心,沿辰水、酉水、巫水、武水、沅水而居。[39](P386)这一看法描述了苗族与楚的关系,并说明了部分苗族迁徙至五溪地区的社会历史原因。作为族群来说,楚族与苗族或有亲缘关系,同时两族也产生了文化交融。石宗仁在《楚文化特质新探》一文中,将“支那”与湘西苗语“吉那”、楚国故都城“纪南”联系起来思考,以此证明苗楚有相同的文化渊源。[40]石宗仁在《中国苗族古歌》中提出,在湘西苗族“椎牛史诗”和传说故事中,这段痛苦记忆仍被清晰地提起:“假嘎假尼是吃人的妖魔,假嘎假尼是吃人的鬼怪……九层山九层岭的女人,被假嘎吃了啊,只剩一层山一层岭的女人;九大坝九大坪的男人,被假尼吃了啊,只剩一大坝一大坪的男人。”[41](P81)据考,“假嘎假尼”即“秦甲秦尼”的苗语读音。石宗仁在《苗族的自称与荆地蛮夷、熊绎之关系》一文中指出,楚人面临亡国灭族之灾时,一部分向秦人投降或归顺,另一部分则被迫远离楚国曾统治几百年的江汉平原,背井离乡去到湖南常德以西的崇山峻岭,再次开天劈地,建立新的家园。[42]

学界大多数人认为“楚文化开始影响湖南的时间”和“楚人进入湖南的时间”是两个问题[43],前者强调文化之间的交流与融合,从考古学层面来看应有楚文化特色器物出土,但并不是完整的楚墓;后者则是族群的迁移,考古学表现应为发现成组的楚文化器物或完整的楚人墓葬。前者的考古学证据为西周中期或晚期遗存,例如澧县文家山、周家湾和湘阴晒网场遗存,说明楚文化最早影响湖南的时间大概在西周中期。李海勇在其博士论文中对“楚文化入湘”“楚人入湘”“楚人开发湖南”这三种概念进行了区分。[44]而“楚人进入湖南”的考古学证据则为春秋中晚期遗存澧县丁家岗的3座早期楚人墓葬。湘西地区发现了一些可以证明楚国势力范围曾到达湘西的考古遗存,1958年考古人员在常德德山发掘墓葬17座,有鬲、盂、豆、罐等随葬品,考古人员认为这些墓葬应为春秋至战国初年的楚墓。[45]1988年,溆浦马田坪乡高低村发掘出两座春秋晚期楚墓,为2号墓和9号墓。[46]古丈、辰溪、淑浦等地140余座楚墓的时间范围从战国早期持续到战国中期。由此可见,楚文化最早从西周晚期开始影响湖南;春秋中期,楚文化对湘西土著文化的影响逐渐加深;进入战国时期后,楚人开始向湘西地区大规模扩张。

湘西也是楚巫文化交流的重要地区。东汉桓谭《新论·言体记》记载:“楚灵王骄逸轻下,简贤务鬼,信巫祝之道,斋戒洁鲜,以祀上帝,礼群神,躬执羽绂,起舞坛前。吴人来攻,其国人告急,而灵王鼓舞自若,顺应之曰:‘寡人与祭上帝,乐明神,当蒙福佑焉,不敢赴救。’”[47](P14)这证明楚文化中的淫祀巫祭之风不是空穴来风,而这一文化风格在湘西得以更好地传播与发展。王逸在《楚辞章句·九歌序》中提到:“昔楚国南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祠。其祠必作歌乐鼓舞以乐诸神。”[48](P155)清代顾炎武在《天下郡国利病书》中有言:“湘楚之俗尚鬼,自古以然。”[49](P248)为何湘西地区以巫蛊文化为现代人所知,而非专研楚文化之人?大多现代人对楚文化中的巫风不甚了解。换句话说,为何巫蛊文化只在湘西等地区得以流传,直到今日还盛行?据笔者分析,其首要原因或为湘西地区群山环绕,不易受外部文化更新迭代之影响;其次是通过大量巫祭之事的施行,当地人民的某些祈求或愿望,特别是基层民众最在意的生病、生育等问题,确实在因缘巧合下部分地得到解决,这又更加坚定了湘西民间对于神和巫术的信仰。

五、云贵东部地区

云贵高原地处我国西南边陲,地形地势多变,聚集了众多的少数民族。战国中期开始蓬勃发展的滇文化是东南亚青铜文明的中心,它融合了中原文化、楚文化以及外域文化,在生产生活中逐步形成了独具特色的云南地方民族文化。

在关于云贵地区的楚文化研究中,楚国的西部边疆一直备受关注。徐中舒认为楚国西境十分广袤,最远达到了金沙江流域或乌蒙山脉的威宁一带。[50]朱俊明更认为楚后期的西疆,其最南端达到今哀牢山脉南北,其北在古靡非附近的金沙江岸,甚至可能直抵蜀的邛崃山麓。[51](P202)在2021年评选出的“百年百大考古发现”中,云南晋宁石寨山古墓群入选“百大发现”秦汉时期类目。该遗址是战国至汉代滇王及其家族臣仆的墓地,曾出土一种虎耳细腰青铜贮贝器,器耳呈双虎上攀状,与楚国的同类器物相似。[52]

“庄蹻王滇”是楚国与云贵地区关系的源头。庄蹻为楚之大将,《荀子·议兵篇》说:“齐之田单,楚之庄蹻,之秦卫鞍,燕之缪虮,是皆世俗之所谓善用兵者也。”[53](P276)《史记·西南夷列传》道:“始,楚威王时,使将军庄蹻将兵循江上,略巴、蜀、黔中以西。庄蹻者,故楚庄王苗裔也。蹻至滇池,……以兵威定属楚。欲归报,会秦夺楚巴、黔中郡,道塞不通。因还,以其众王滇,变服从其俗以长之。”[1](P3627)《华阳国志·南中志》言楚庄王后裔庄蹻攻克且兰,降服夜郎,“分侯支党,传数百年。”[18](P229)《盐铁论·论功篇》道:“今西南诸夷,庄王之后。”[54](P544)孙华在《楚经营西南考辨》中总结到,广袤的西南地区一直流传着楚庄王后裔的传言,这说明楚国疆域“西包巴蜀”之功可归于楚庄王。[55]关于庄蹻其人其事,自古以来争议甚多,迄今尚无定论,现分为以下几个问题来总结前人对庄蹻的研究:

(一)庄蹻的身份或历史上有几个庄蹻。关于庄蹻的身份,主要有“大盗”和“楚国名将”两种说法,“大盗说”的主要依据为《韩非子·喻老》曾提及有人向楚王谏道:“庄蹻为盗于境内”,官吏不能禁,此“政之乱也”[56](P169);“楚国名将说”的主要依据为《荀子·议兵篇》[53](P276):“齐之田单,楚之庄蹻,之秦卫鞍,燕之缪虮,是皆世俗之所谓善用兵者也。”这究竟是有同名的二人,还是一人兼有两种身份?学界众说纷纭。宋人王应麟在《困学纪闻》中指出,一个庄蹻是“楚之大盗”,与“盗跖齐名”“为盗于境内”;另一个庄蹻是楚国将军“楚庄王苗裔”,二者不是同一个人。[57](P267)杨宽在修订重版的《战国史》中指出,庄蹻开始是楚国大盗,后领军叛变并引起人民起义,最后成为楚之良将。[12](P405)王宏道认为庄蹻为楚顷襄王时期的将领庄豪之弟,随其兄征战夜郎(今贵州附近),但由于秦国夺取了楚巫郡、黔中郡,切断了他们回楚的退路,遂继续征战夜郎之西的滇池地区,并把先进的楚文化带到了云南。[58]刘玉堂在《论庄蹻其人其事》中更是明确指出,楚国历史上并无两个庄蹻,庄蹻为楚王族后嗣,是战国晚期楚国暴乱的首领,后兵败入滇。[59](P57)

(二)庄蹻入滇、王滇的时间。此问题与庄蹻身份问题息息相关,学界对庄蹻身份众说纷纭,故入滇、王滇时间不能一概而论。张增祺在其著作《中国西南民族考古》中发表了专论《“庄蹻王滇”的真伪问题》,他认为从考古学的角度来看,云南历史上根本没有庄蹻来过的痕迹。[60](P273~274)传世文献中较有代表性的是《荀子·议兵》的记载:“楚人兵殆于垂沙,唐蔑死,庄蹻起,楚分为三四。”[53](P282)《史记·西南夷列传》的记载是“楚威王时,使将军庄蹻将兵循江上”[1](P3627);《后汉书·南蛮西南夷列传》则记载为“楚顷襄王时,遣将庄豪从沅水伐夜郎”[61](P2845),后两部史书的记载入滇的将领并不是同一时间,甚至不是同一人。唐蔑守垂沙的时间是楚怀王二十八年(前301年),后发生了“庄蹻暴郢”,故庄蹻入滇的时间应为公元前301年左右。刘玉堂认为,庄蹻入滇的时间与庄蹻暴郢的时间密切相关,约为公元前298年左右的楚顷襄王初年,庄蹻王滇的时间在前277年之后。[59](P63)王宏道认为,公元前277年楚国郢都被秦攻破,守郢的将军庄豪率领的军队被冲散,楚王派其攻打夜郎以求从后方击溃秦军,庄豪牺牲后其弟庄蹻带军入滇。[58]周宏伟持反对意见,他认为庄蹻入滇发生在楚威王时而非顷襄王时,庄蹻入滇实为入蜀。[61]孙华在《楚经营西南考辨》中指出,庄蹻曾两次为楚国出征,第一次如《华阳国志》所记,溯沅水,过且兰,降服夜郎;第二次正如《史记》《汉书》所说,是循江而上,巴、蜀、黔中以西,最后才到达滇池地区。[55]

(三)庄蹻入滇的原因。《史记·西南夷列传》记载,庄蹻向西的目的是“循江上,略巴、黔中以西”,但由于“会秦击夺楚巴、黔中郡,道塞不通”,庄蹻“因还,以其众王滇。”[1](P3627)而《后汉书·南蛮西南夷列传》则记载,庄豪进入西南的目的是攻击夜郎。[61](P2845)任乃强认为,庄蹻进入滇与秦国,和楚国争夺盐资源有关。[18](P314)刘玉堂认为,庄蹻是由于暴郢失败而入滇[59](P57)。蒙文通甚至对此提出疑问,认为“庄蹻王滇”一事是司马迁捏造出来的[63](P18)。

综上以观,战国后期的楚文化已经完成了华夏化的过程,庄蹻作为楚疆西拓的推进者,增进了楚滇文化的交流,也促进了中原文化与西南少数民族文化的融合。

六、结语

在充满机遇与挑战的周代社会,楚人凭借其“筚路蓝缕”的进取精神、“大象无形”的开放气度、“一鸣惊人”的创新意识和“上善若水”的和谐理念[64](P8),建成了一流的大国,创造了一流的文化。然而,正如张正明在《从文化机制和模式看楚国的西境》一文中所言,从文化构成与形态来看,楚族是一个喜爱平原、不喜深山的族群。[65]故楚人在开疆拓土方面偏向于向东而非向西。因此,楚国西土研究,或者说,受到楚文化影响的楚国西部地区研究,其资料要远远少于楚国其他地区的研究。本文采用传世文献、考古遗存、民间传说等多重视角,大概勾勒出周代楚疆西拓的轨迹。由于时间、精力和水平有限,仍有许多方面例如西部地区的楚文化民俗、楚文化向西部各地区扩张的分期问题等未能述及,以俟来日。