墓志书写中的“徐氏家谱”与“唐国史补”

——以新见唐徐观墓志为中心

张攀利,胡 城

(1.湖南大学 岳麓书院,长沙 410082;2.浙江省武义县博物馆,浙江 金华 321200)

唐徐观墓志2001年7月出土于河南孟州。墓盖篆书“唐故东海郡徐公墓铭”,计3行,行3字。志文楷书,计有45行,满行38字,首题为“唐故河阳军马军都教练使节度押衙鼓角军兵马使银青光禄大夫检校太子宾客兼御史大夫上柱国东海郡徐公墓志铭并序”。墓盖、墓志均长67.5厘米,宽58厘米[1]。此墓志可勾勒出正史无传的徐观其人其事,又可补证徐氏世系的源流,同时涉及晚唐的一些重要历史人物和事件,具有很高的史料价值。但迄今未见有专文研究,故而笔者撰文考释墓志内容,并对相关问题进行研究,敬请方家指正。

一、唐徐观墓志录文

唐徐观墓志为其同房侄布衣徐沼撰。徐沼不见于史籍,仅知其于乾符六年(879)又为晚唐河阳军左厢马步都虞候李皋撰写了墓志(1)李皋墓志在籍合网的《唐代墓志铭数据库》中检得,墓盖题名为“唐河阳左厢马步都虞候陇西李公墓铭”,墓志题名为“唐故河阳军节度押衙左厢马步都虞候银青光禄大夫检校国子祭酒兼御史中丞上柱国陇西郡李公墓铭”,作者署名为“东海徐沼”。据墓志记载,李皋于乾符六年五月廿五日卒于孟州怀信里之私第。李皋和徐观卒年相近,卒地均为河阳怀信里,以此推测“东海徐沼”即徐观同房侄布衣徐沼。,应有着很高的文化修养。现将徐观墓志录文如下:

夫刚毅果决谓之武勇,礼乐道行谓之文儒;去己廉洁谓之清白,竭力事君谓之忠恳。唯文武可以立其身,唯清勤可以显其位。即皇王理道,爵禄荣名,继统承家,翼佐邦国,令于大夫,徐公见之矣。公讳观,字尚宾,东海郯县人也。吴郡嘉兴房,颛顼之苗裔。偃王之后,夏封君木。世有邦君,周逮五侯。高平锡命建封,累代著在春秋。世习先基,摽干旧史;属以穆王,殆任因焉。众国所尊,以为王者之朝;虽非禅世之君,实为遭运之主。遂乃荆楚怀谮,周起兴师,先君闻之,舍位避难,隐于江左。周惭负德,楚赧讨人;仅职游疆,复邦还土。婚齐娶宋,娉鲁姻陈;枝叶芳荣,会盟秦楚。为周丞相,爵禄联蝉;弥以强秦,陟于两汉;秉兹喉舌,传履三台。及乎阳朔二季,大将军王凤□祸虿毒,缓忌忠良,远祖讳洎,迁渡江南,遂邑东阳,居于姑篾。后汉灵帝建宁二季,远祖洪、真弟兄过江。晋义熙之初,谱定士族,于是江表谁寻,历勘前史,唯徐氏一源,世世相承,冠缨不绝。公高祖讳敬迁,字仲节,皇任睦州司仓赠太子率更令。曾祖讳云,皇明经及弟,建州录事参军。考讳容,皇明经及弟,任处州青田县令。公温恭克修,令闻早著,继承先训,博总群书。善属文词,□精韬略,游心黄老,探委嗇神,玄达幽微,穷理尽性,有草隶之僻,贮嵇蔡之奇。尤善小□松石山水,妙于写邈,能脱本真隐,而不为时莫之见。有君侯方伯知者,抑请为之下笔挥指,有惊人耳目之韵,有惊人耳目之□,公之蕴德如此也。始应周易学,究志在属文。因赠温州刺史王弘质纪德诗。王公以贵逾连壁,厚礼见留,契以陈雷,朝夕无舍。凡更岳牧,请为掾储,就知数年,忽而王下代。公赡有养身之术,多怀经济之能,因去王公馆,历抵诸侯府。遂踪上国,为公卿达人所重,请益者如市,邀辟者如云。公禀气挺特,超然逸俊,仁周济物,义切断金,讵可同碌碌者进退两盈。遂掩卷掷笔,发匣焠刀,提三尺以求知,将一言以契约。于时,尚书李公执方拜河阳军节度,特召公补衙前兵马使,趒身为武,此之始也。从之赴部,委之重难,管辖诸军,兼之制致□□以幹,加节度押衙。后以刘稹作叛,诏授王仆射茂元节制河阳,以期殄灭妖凶,选公为诸军都粮料使,复又权镇守怀州,固守城邑,兼修战具、事件数千。于时,贼兵下太行围万善,公又领甲兵合诸军接战,枭首逾千,官军大捷。奏监察御史。前后管领军镇不啻二十所,或南北赍驰,或残破绥葺,劳绩累为辕门济益者,固非一二备之。奏转侍御史。当咸通岁,徐州作乱,庞勋肆凶,诏发五千兵。相国崔公节制河梁,选公为都将。逼以贼兵三万,围护寿州,公绾五千□,将二子旅行无昼夜,尅解寿人之急。既达贼境,会计诸军,连锋一扫如大山崩,次第收复城寨非一。如此之忠赤机谋,足以继韩白之踵。不周岁,元帅马公三奏转官至御史大夫,批诏数嘉奖,殊劳如是。上心所属,将以公为长城巨防也。不幸遘疾,以乾符三年六月五日终于河阳怀信里之私第,享年七十有五。□诚谦和,清神无挠,早务埋瘗,唯俭是宜。以阮□小可结周氏为姻,言竟而已。元戎郑公废务辍□,悲公之不禄也。伤以生前,输忠尽节,痛藩间无显效之所。以公长男陟自设军军虞候,须者暂从停退;小男承阮守先锋职时多各与昇,超酬劳绩。陟补水军军虞候,承阮依前先锋使补山河军军虞候,振拔任用,时无与俦,极不私公之勋业也。夫人范阳卢氏第三女早亡,次太原王氏第十七女早亡,次平卢柴氏第十九女以早婴缠瘵,前三年奄忽。有子八人:长曰陟,水军军虞候;次曰齐,衙内右步军军虞候;次张九,四岁即亡;次曰狗郎,□年悟道,归佛出家,法号幼劳,具戒成律,以缘尽五浊奄归寂灭;次曰防,职衙前虞候,早年下世;次曰陲,以诏发兵□蛮邑,桂守军前同十将,行营不复,晨昏钟于祸酷;次曰承阮,职先锋使;次曰小恩,才逾总角,耽书嗜学,而钟大祸。女子二人:长女嫡,高平郡李氏;小女未笄。陟等敦于孝敬,克守门风,复始之庆,统承世嗣,毕诚无违。以其年八月二十二日窆于孟州河阳县太平乡逯永村大岗之南,礼也。谨以公之懿绩刑石幽隧,将示后昆铭曰:

天垂霜雪,水清水洁。惟公之德,芳声匪歇,孝敬理身,忠恳竭力。惟公之操,确而能直,君藉机谋,艺精韬略。惟公之门,递承勋爵,耽嗜坟典,业修《诗》《礼》。列职藩垣,名昇丹陛,追想风猷,孰为此俦?綦□之实,志此山丘。

二、志主的先世世系

志主徐观,东海郯县人,属于东海徐氏的吴郡嘉兴房。据《元和姓纂》记载,徐氏源出于先秦时的徐国,是“颛顼之后,嬴姓,伯益之后夏时受封于徐,至偃王为楚所灭,以国为氏”[2]。墓志称徐观是“颛顼之苗裔。偃王之后,夏封君木”。“君木”指伯益之子若木,“夏后氏封之于徐”,为夏分封的徐国始祖,从若木传三十二世至徐偃王[3]3420。徐偃王是徐国历史上最有名的君主,关于其生平事迹,历来记载不一,学界尚有争议,兹无定论。笔者就该墓志所载徐国及偃王相关史事,稍作分析如下:“周逮五侯”之“五侯”系指公、侯、伯、子、男五等爵位,表明徐国在周朝接受其分封。据《后汉书·东夷列传》记载:“(周穆王)乃分东方诸侯,命徐偃王主之。”[4]2808《今本竹书纪年》则称“(周穆王)六年春,徐子诞来朝,锡命为伯”[5]。有人通过对徐偃王相关材料进行考辨和分析,认为徐子诞就是徐偃王,处在周穆王时期[6]。“属以穆王,殆任因焉”当是指徐偃王接受周穆王分封之事。《左传》中多次将春秋时期的徐国称为“徐子”[7],可见徐国受周王分封为子爵。

志文其后从“众国所尊,以为王国之朝”到“周惭负德,楚赧讨人”记述的是徐偃王有仁义之名受众国朝聘,但后来被周、楚征伐失国之事。关于徐偃王失国,司马迁的记载是徐偃王犯上作乱,被周穆王平定[8]。《韩非子·五蠹》最早记载徐偃王“行仁义而丧其国”之说:“(徐偃王)行仁义割地而朝者三十有六国,荆文王恐其害己也,举兵伐徐,遂灭之。”[9]后来的《淮南子》《说苑》《论衡》《三国志》《后汉书》《博物志》等书皆有类似记载,以徐偃王行仁义而失国。典型的如《后汉书·东夷列传》记载:

《后汉书》以为周穆王命楚伐徐,偃王仁义,“不忍斗其人”而至于失国,北走彭城。墓志撰者徐沼明显站在美化和歌颂其徐氏先祖的立场上,取前史偃王仁义之名,将周、楚对徐国的征伐说成“荆楚怀谮,周起兴师”“周惭负德,楚赧讨人”,是无德的非正义的一方,悲叹徐偃王是受害而舍位避难的“遭运之主”。

中唐韩愈作《衢州徐偃王庙碑》,大致袭《后汉书》之说歌颂徐偃王当国时行仁义,而称穆王无道,联楚伐徐,偃王失国后率众北走彭城武原县东山。但对徐偃王失国后奔逃地点也存有另一说:偃王之逃战,不之彭城,之越城之隅,弃玉几研于会稽之水[10]。墓志认为徐偃王失国后“隐于江左”。另有唐代开元时期的徐孝墓志记载:“偃王行仁而不备武,懦而失国,奔晋邑。”[11]由此可知,在唐代徐偃王失国后奔逃的地点已有彭城说、江左(越城)说和晋邑说,至于何为真实不得其证。大致彭城说因取于正史,影响更大,《元和郡县图志》《博物志》亦主此说。而墓志撰者徐沼同为徐观家族成员,应自有其家传、谱牒之类的书可供选择,而主江左说。有学者研究认为,周穆王在伐徐之前,徐国仍然居住于鲁西南、苏东北和安徽北部地区,不赞同穆王伐徐之后徐国北走彭城之说,而主其南迁[12]。可以认为彭城(今江苏徐州)一带在西周前期已经是徐国活动的重要区域之一,非待周穆王伐徐之后。此外,也有学者根据今山西榆次区的古涂水流域在先秦时曾有徐人的一支迁来,认为徐偃王失国后“奔晋邑”说当受此背景所影响[11]。尽管中古时期墓志在记录志主先世世系时多有建构之嫌,但并非完全捕风捉影,大致有据可从而保留了上古历史的一些印迹。

志文直接上溯的徐观的远祖为西汉徐洎。志文称“阳朔二季,大将军王凤□祸虿毒,缓忌忠良”,是指西汉成帝时的权臣王凤党同伐异、迫害忠良之事。据《汉书·元后传》记载,王凤是西汉元帝皇后王政君的哥哥,在其外甥汉成帝刘骜即位后为大司马、大将军,领尚书事,大权独揽,凡是不依附自己的大臣或逐或杀。如京兆尹王章奏封事推荐冯野王替代王凤,最后惨遭王凤迫害而死于狱中[13]。依墓志言,徐洎为了躲避朝政祸事,而“迁渡江南,遂邑东阳,居于姑篾”。徐洎不见于任何正史,但在徐氏宗谱和地方志中得见其人其事。浙江鄞县《大墩徐氏宗谱》卷2《北宋徐氏谱疏证》记载:

元洎字文副,汉元帝建昭二年(前37)为江夏太守、光禄大夫。成帝阳朔二年(前23)二月十八日避王莽之乱,由海州过江,迁东阳郡太末之姑蔑三十里薄鲤山,寻卜偃王旧迹,为过江始祖(2)参见徐时栋《大墩徐氏宗谱》,光绪元年(1875)木活字本。。

民国时期的《龙游县志》卷3《氏族考上》有相似记载:

(徐氏)系出伯益,至三十二世为徐偃王,七十世为汉徐元洎,成帝时为江夏太守,避王氏之乱,于阳朔二年五月十八日始自汉北徙居太末县城南泊里村。[14]

以上两则徐元洎的事迹取材于北宋的《徐氏谱》,可与墓志记载的徐洎事迹相互参证,较为可信,它们应当来源于唐代的徐氏谱牒一类的书籍。徐元洎就是徐洎,为伯益下传之七十世,字文副,职江夏太守、光禄大夫,其时是避王凤而非王莽之乱,由海州(今连云港)渡江迁至今浙江省龙游县,为过江始祖。“姑篾”“太末”均是龙游县的古称。据王铁的研究,徐元洎始迁太末说也常见于浙江其他地方的徐氏谱,如遂安《龙峰徐氏族谱》录有北宋熙宁十年(1077)赵抃序中也载有此说[15]。徐观墓志为现存徐氏家谱中徐元洎始迁太末说提供了最早的佐证,说明至少在唐代已有此说,可补证《元和姓纂》《新唐书·宰相世系表》等对徐氏世系流传记载的不足。

墓志又载东汉灵帝建宁二年(169),徐观远祖徐洪、徐真兄弟过江。徐洪、徐真兄弟史籍无载,皆不可考,他们上距徐洎约二百年,不知在此时间内徐氏是否又北迁,而有建宁二年二人过江之事。墓志上溯徐观的远祖之后,从徐观的高祖一代记起。徐观的高祖徐敬迁,任唐睦州(今浙江杭州)司仓赠太子率更令;曾祖徐云,明经及第,任建州(今福建建瓯)录事参军;父亲徐容,明经及第,任处州(今浙江丽水)青田县令。徐观的祖上只是做到州县一级的下层官员,从其曾祖起也可算是明经及第的文化世家。由其祖上任职看,徐观家族主要活动在今南方的浙江一带,所谓“东海郯县”是指其郡望,而非出生或居住的现籍。

三、志主生平及所涉晚唐史事

徐观,字尚宾,两《唐书》皆无传。由墓志可知,徐观殁于乾符三年(876),享年七十有五,则其生于唐德宗贞元十八年(802)。徐观负有才气,“善属文词,□精韬略”,对黄老及玄妙性命之学怀有浓厚兴趣。他还工书画,善草隶书,妙于绘图。可见徐观受其家传文化氛围的影响,“继承先训,博总群书”,乃是一个不折不扣的文士。而徐观的文才令闻也成为其早年进入仕途的敲门砖。据墓志记载,徐观因赠温州刺史王弘质纪德诗,而与王结下了深厚的交情,为他所器重,即所谓“厚礼见留,契以陈雷”。典故“陈雷”指东汉时豫章郡的陈重和雷义。两人为至交密友,都是品节高尚、舍己为人的君子,时人称颂道:“胶漆自谓坚,不如雷与陈。”[4]2687-2688徐观在王弘质手下充当了数年的掾属官员,是其仕宦生涯的开始。温州刺史王弘质史籍无载,相关研究者也未检出,其任职时间在徐观的早年时期,大约在穆宗长庆至文宗太和年间(821—835)的某一时间段(3)上限若至少以徐观二十岁(821年,长庆元年)后才有机会交结王弘质并任其掾属,下限到徐观充任李执方幕府官员之前(李执方拜河阳节度使在开成二年,837年,详见下文)更早一点,以此推算得出文中结论。郁贤皓考出文宗太和末有韩襄出任温州刺史,因此下限时间可提前一点,见郁贤皓:《唐刺史考全编》卷150《温州》,安徽大学出版社2001年版,第2146页。。

徐观离开王弘质后,以其能力和名声开始到其他方镇处寻求发展,即墓志所言“因去王公馆,历抵诸侯府”。此时徐观准备投笔从戎,“掩卷掷笔,发匣焠刀”,以求谋得更大的发展机会。墓志一面言徐观“为公卿达人所重,请益者如市,邀辟者如云”,一面又说他“提三尺以求知,将一言以契约”,可见唐后期士人与方镇之间是一个双向选择:方镇节帅主动延请士人进入自己幕府以壮大智囊力量,士人也为了更大的发展而积极投身到方镇幕府任职。

徐观墓志载:“尚书李公执方拜河阳军节度,特召公补衙前兵马使,……加节度押衙。”李执方担任河阳节度使的时间是从开成二年到会昌三年[16]367-368。李执方任河阳节度使前的官职是左金吾卫将军,“尚书”之称未知源于何职何时?李商隐在开成五年(840)作有给李执方的《上李尚书状》[17],因此他是在开成二年至五年间加官尚书的。徐观应李执方之召进入其幕府最先担任衙前兵马使,这是他由文士转为武将生涯的开始。衙前兵马使就是方镇部队的统兵官,墓志也提到徐观的职责是“管辖诸军”。据《旧唐书》记载,文宗开成二年(837),河阳镇发生军乱,节度使李泳被逐,李执方临危受命为新节度使[18]570。就“从之赴部,委之重难”看,徐观在李执方刚到河阳平定军乱、稳定局势、站稳脚跟的过程中发挥了重要作用,后加节度押衙。胡三省注“押衙”云:管节度使牙内之事[19]6887。张国刚考证指出:“(押衙)在使府军将中地位甚高,一般排列顺序是押衙、衙前兵马使、十将……押衙与主帅有亲密关系,故又称随使押衙,有保卫节帅的作用。”[20]99李执方先后将诸军及衙内护卫之事交给徐观管辖,可见自始至终都十分重视和信任他。

墓志中又记述了徐观跟随王茂元参与了平定刘稹叛乱的战事。刘稹叛乱是晚唐历史上的一个重大政治事件,会昌三年(843)四月,昭义节度使刘从谏卒,其侄刘稹称兵马留后。武宗遣使令刘稹护从谏之丧归洛阳,刘稹拒朝旨而叛。于是武宗派河阳节度使王茂元与成德军节度使王元逵等方镇一道领兵讨伐刘稹[18]595。结合史籍和墓志记载看,会昌三年五月,王茂元以步骑三千守万善[19]7984。徐观先是任诸军都粮料使,负责前线行军的粮料供应工作。后又权镇守怀州,固守城邑,兼修战具、事件数千。从当时局势来看,怀州却有被敌兵进攻的危险:八月甲戌,刘稹部下薛茂卿破科斗寨,擒河阳大将马继等,焚掠小寨17,距怀州才十余里。因为无刘稹之命,薛茂卿未敢深入进军怀州[19]7984。怀州是当时河阳军的治所所在[18]1426,王茂元选择有能力的大将镇守怀州很有必要,墓志没有明言徐观镇守怀州的具体时间,但他的镇守无疑保障了河阳军大后方的安全。其后刘稹又遣牙将张巨、刘公直等会合薛茂卿,计划以九月朔围万善。实则在八月乙酉,刘稹大将张巨便引兵攻万善,志文“于时,贼兵下太行围万善”应指的就是此事。史籍记载当时朝廷援军义成军刚至未食,王茂元兵寡困急,想要帅众弃万善逃走,经手下劝谏才继续守城[19]7990。据墓志可补充,徐观又带领甲兵合诸军接战,枭首逾千,官军大捷,解了万善之围。徐观在平定刘稹叛乱中先后保障粮料供给、镇守怀州后方及在前线领兵解万善之围,表明他有着超强的军事才能而受到王茂元的重用,也突出他在河阳军中具有很高地位,并因功加监察御史。墓志又载徐观先后管领军镇不下二十所,劳苦功高,转侍御史。

墓志还记述了徐观参与镇压庞勋之乱,并涉及崔彦昭和马举两人。《资治通鉴》记载,唐懿宗咸通九年(868)七月,戍守桂州的徐州戍卒因逾期数年不得归家,发动兵变杀都将王仲甫,并推举庞勋为首领,擅自北还,所过剽掠,势力日益壮大,并于十月攻陷徐州[19]8121-8127。即墓志所称:“当咸通岁,徐州作乱,庞勋肆凶。”庞勋乱军攻占徐州后,唐朝廷下诏以右金吾大将军康承训为义成节度使、徐州行营都招讨使,神武大将军王晏权为徐州北面行营招讨使,羽林将军戴可师为徐州南面行营招讨使,大发诸道兵以隶三帅[19]8131。《旧唐书·懿宗纪》记载,康承训等十八将“分董诸道之兵七万三千一十五人”[18]665进攻徐州。墓志记载“诏发五千兵”,可佐证唐朝廷发诸道兵讨伐庞勋一事。“相国崔公节制河梁”指崔彦昭于咸通十年(869)出任孟州刺史、河阳怀节度使,但此时崔彦昭只是检校礼部尚书[18]4628,直到乾符元年(874)才出任中书侍郎、同平章事[19]8171,进位宰相。徐观墓志撰于乾符三年(876),撰者显然是以后来的官名来称呼崔彦昭为“相国”。崔彦昭遵朝廷令,于是选徐观为都将,率领河阳军五千人奔赴讨伐庞勋乱军的前线。都将又可称都知兵马使或都头,“有两种含义,一为诸军的总帅,一为一都(分部)之军的首领”[20]94。徐观显然是河阳军派出参加朝廷讨伐庞勋大军的这支部队的首领。

据墓志记载,庞勋乱军以三万人围攻寿州,徐观率领二子昼夜兼行,以解寿人之急。咸通九年(868)十二月,由于乱军“据淮口,(泗水入淮之口)漕驿路绝”[19]8134,寿州的战略地位愈显重要,“汴路既绝,江、淮往来皆出寿州(自寿州泝淮即入颍、汴路)”[19]8137,成为江淮财赋北运的枢纽。史籍中有三处乱军围攻寿州的记载:第一条在咸通九年十二月,“贼既破戴可师,乘胜围寿州,掠诸道贡献及商人货,其路复绝”[19]8137。第二条在咸通十年正月,“其攻寿州者复为南道军所破,斩获数千人”[19]8139。第三条在咸通十年六月,“贼将郑镒急攻寿州,诏南面招讨使马举救之,贼解围而去”[18]668。笔者以为,徐观率军所解“寿人之急”当在咸通十年六月。理由如下:首先,崔彦昭咸通十年方任河阳节度使,而命徐观出兵讨伐庞勋应不会早到咸通九年十二月;其次,第二条胡三省注说:“南道军,淮、浙之兵也”。第二条前又有“诸道兵戍海州者”[19]8139,可见史家特意有所区别,而徐观所领河阳军当然不属于南道军。“斩获数千人”的战果似又较三万人太少。最后,志文中的“元帅马公”就是南面招讨使马举,据《新唐书·百官志》记载:“元帅、都统、招讨使,掌征伐,兵罢则省。”[3]1308可知招讨使和元帅、都统一样,都是行军时的最高统帅。而在唐代,元帅的政治权力和意义重大,故不常设。马举又于咸通十年七月代替康成训升任行营都招讨使,统诸招讨使,成为征伐庞勋的最高统帅,所以墓志称为“元帅马公”。第三条中言“贼将郑镒急攻寿州”,与墓志记述徐观“将二子旅行无昼夜,尅解寿人之急”可相互呼应。总的来说,徐观所率领的河阳军在马举指挥下与诸军联合作战解了寿州之围,并收复了许多城寨。志文中“不周岁”应当就是平定庞勋之乱后,马举为徐观向朝廷请功而转官至御史大夫,并受到皇帝的批诏嘉奖。

徐观因病在乾符三年(876)六月五日逝世于河阳怀信里之私第,同年八月二十二日葬于孟州河阳县太平乡逯永村大岗之南。志文中的“元戎郑公”是当时的河阳节度使郑延休。郑延休,两《唐书》无传,于宣宗大中元年(847)登进士第,任职河阳的时间自咸通十五年(874)至乾符六年(879)[16]373。根据墓志题名,徐观生前的最后官职是“河阳军马军都教练使节度押衙鼓角军兵马使银青光禄大夫检校太子宾客兼御史大夫上柱国”。徐观的官职可分为两个系统:一是藩镇幕职,有都教练使、节度押衙、兵马使。后两职上文提到过,都教练使是教练兵马之军职,其设置及兴废可参考张国刚的研究[20]100。徐观自进入河阳军开始就曾但任过节度押衙,据其墓志题名可知生前最后仍任此职,表明此处押衙不再是实际行使的职务,而是作为兼职已经阶官化了。

二是所带京衔朝职,有银青光禄大夫、太子宾客、御史大夫和上柱国。徐观的带职属于冯培红所说的广义带职[21],既包括太子宾客(检校官)、御史大夫(宪衔),为职事官;又包括银青光禄大夫(散官)、上柱国(勋官),为非职事官。唐前期散官表示资历,充当官员本品,但随着安史之乱后赏赐功劳的需要导致了散官的滥授,使得散官不再是官员叙阶升降的根据,代之以职事官的阶官化。由于藩镇幕职没有品级,藩镇幕僚所带的职事官代表了其资历,决定了其仕途升迁及相应的官品服色等。从墓志记载来看,徐观所带职事官的迁转始终是以宪衔为主,呈现出明显的递进序列:监察御史(正八品上)—侍御史(从六品下)—御史大夫(正三品)、检校太子宾客(正三品)。王永兴指出:“唐代后期,从边镇到内地,一般方镇长官都带御史大夫、御史中丞等宪衔。这是普遍制度,也是唐后期官制的特点之一。”[22]以此观之,徐观生前的官职基本达到了仅次于节帅的一级,可见他在河阳军中举足轻重的地位。

四、结语

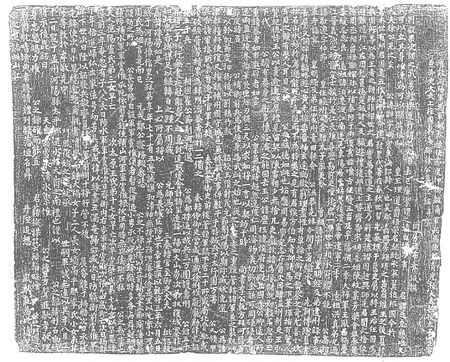

附图:徐观墓志拓片

笔者结合传世文献材料,对唐徐观墓志做了详细、深入的考释,挖掘出墓志中蕴含的重要历史信息:首先,对墓志中勾勒的徐氏先世世系进行辩证分析,可发现墓志的记载只是代表了徐观家族对其徐氏先祖的一种认识与认同,他们的动机无疑是出于美化先祖的功德,但这种记载并非空穴来风而必须有据可依,多少保留了些历史的真实。而对西汉徐洎迁渡江南的记载更是为当今徐氏族谱中的徐元洎始迁太末说提供了最早的有力的佐证。其次,墓志对徐观生平事迹的记载,涉及晚唐的一些历史人物如王弘质、李执方、王茂元、崔彦昭、马举、郑延休等,也关联起一些重要事件,如在刘稹叛乱中镇守怀州、领兵解万善之围,在庞勋之乱中带兵解寿州之围。其中许多记载或可与传世文献相印证,或可弥补正史记载之不足,为了解和研究晚唐历史的政治、官制等相关问题补充了新的材料。