唐代商人经营收入探微

吴姚函

(清华大学 人文学院,北京 100084)

学界关于唐代商人研究成果丰硕,但较少从经济收入的视角来分析。唐代商人据前人概括至少有四种分类方式(1)参见胡戟等主编《二十世纪唐研究》,中国社会科学出版社2002年版,第479-480页;徐严华《唐代商人研究综述》,载于《鄂州大学学报》2003年第2期。。第一种,按经营对象分:有盐商、茶商、米商、木材商、珠宝商、对外贸易商、丝织品商、金融商、南北杂货商、船商等(2)参见郑学檬《关于唐代商人和商业资本的若干问题》,载于《厦门大学学报》1980年第4期;张泽咸《唐代工商业》,中国社会科学出版社1995年版;谷更有《唐代船商的地域特征和经济实力》,载于《思想战线》2001年第5期。。第二种,按经济实力分:张泽咸、冯敏等分为小商、中等商人、富商和官商四类;宋军风等人分为富商豪贾(包括大商人、专卖商、捉钱令史和经商官僚贵族)和中小商人(中等商人、小商贩)(3)参见张泽咸《唐代工商业》,中国社会科学出版社1995年版,第299-301页;冯敏《唐代商人类型概说》,载于《宁夏师范学院学报》2013年第1期;宋军风《唐代商人家庭状况初探》,曲阜师范大学2004年硕士学位论文。。第三种,按身份分:王双怀、王灵等人分为官商和私商;王志胜从家庭角度分为一般商人、多元商人家庭和特权商人家庭(4)参见王灵善《论唐代商人的政治地位》,载于《山西大学学报》1992年第4期;王志胜《唐代家庭收入初探》,曲阜师范大学2002年硕士学位论文。。第四种,按商人在商品流通过程和生产过程中的地位和作用分:行商、坐贾、牙人等(5)参见王孝通《中国商业史》,商务印书馆1936年版,第105页;张弓《唐五代时期的牙人》,收入中国社会科学院历史研究所魏晋南北朝隋唐史研究室编《魏晋隋唐史论集》,中国社会科学出版社1981年版,第252-266页。。此外,还有外商、胡商(6)参见介永强《唐代的外商》,载于《晋阳学刊》1995年第1期;王利民《唐宋时代在华的外商》,载于《文史》1998年第4期;薛平拴《论唐代的胡商》,载于《唐都学刊》1994年第3期。,作为特殊的一类,研究其胡汉、蕃国问题。

由于需要估算商人群体的经济收入,笔者将商人分为大商人和中小商人两大部分。其中大商人属于经济、社会地位较高的阶层,一般包括富商大贾(私营)、官商(官营)。而“官商”界限模糊,张泽咸认为官商成因为朝野官员指使下属经商,或原是富商以钱买官。而本文所指“商人”包括为官经营带有一定官职的商人,但不包括有经商行为而仍以俸禄收入为主的官僚贵族。而入仕商人(7)参见宋军风《唐代入仕商人任职考析》,载于《唐都学刊》2011年第3期。体现从商人到官僚身份的转化,是阶层地位流动的群体,可以放在商人部分讨论。

不同于官僚贵族有较为详细的经济史料,反映商人收入的材料较少,笔者认为估算商人收入有三种方法:第一,各种零散的商人收入材料,一般会记载某位有名的商人,然后提及相关的收入数据,但是这种情况多反映在大商人身上,作为个案可以,但不确定是否具有代表群体的典型性。第二,根据不同的商品价格推算商人收入,但涉及的商品种类较多,薛平拴曾统计唐代商品有25类,至少450种(8)参见薛平拴《论唐代商人经营内容的特点》,载于《唐史论丛》1995年辑,第274页。。除了常见的粮食、丝帛、禽畜等有价格史料,其他的商品难以估算,因此这一方法较为困难。第三,以商税、借商等官方数据估计商人收入,这一方法适用于估计整体情况,不适用于反映收入细节。而且商人收入具有一次性和不稳定性,不能体现年月收入,只能体现一次性收入或者总资产。因此主要以第一种方法为主,以第二种为辅,收集相关史料,物价换算忽略比价的波动,粗略估算商人收入。

一、长安富商大贾的收入状况

长安商人按记载的多寡分为有名商人和一般商人。长安的有名商人,一般多为富商大贾,记载较详的有宋清、裴明礼、邹凤炽、窦乂、罗会、郭行先、任宗、杨崇义、王元宝、郭万金、任令方、康谦、王布、王宗、王酒胡、张手美、张高等。下面估算他们的收入。

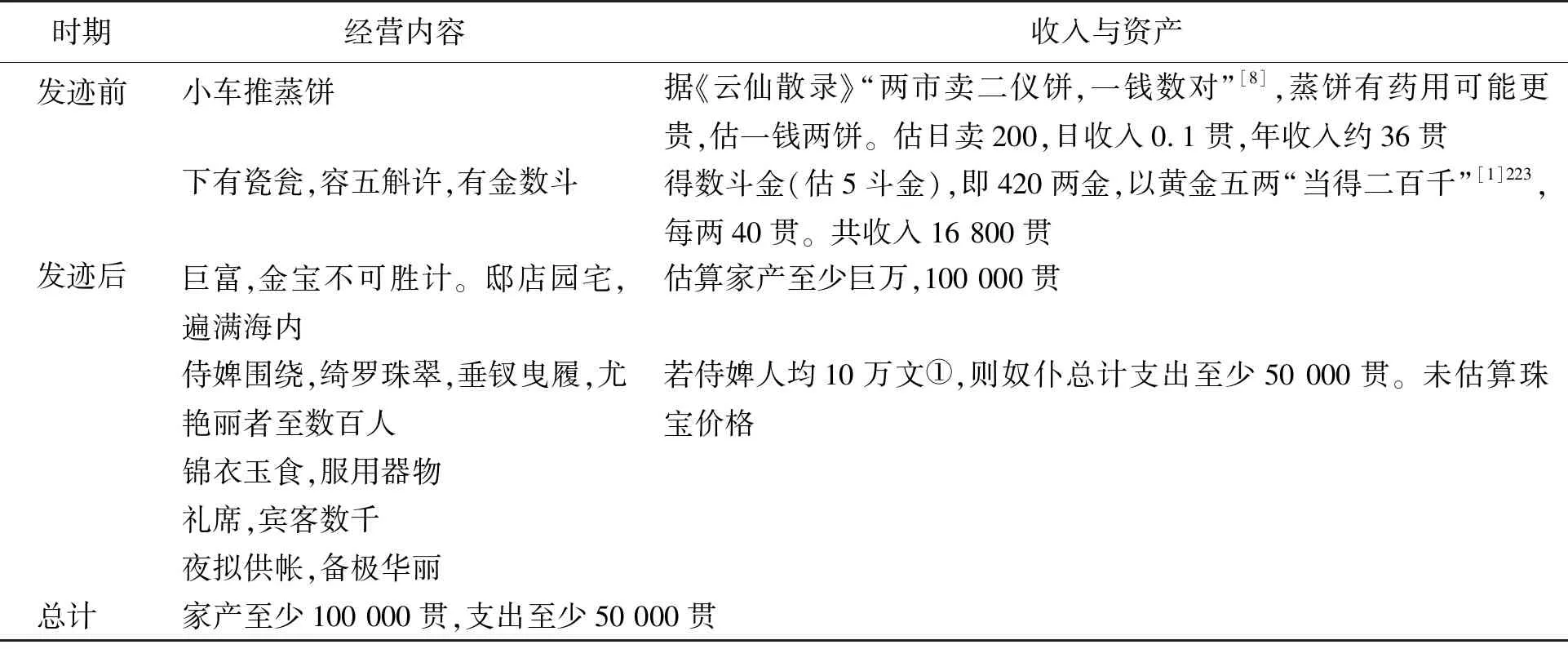

裴明礼,生活在太宗贞观至高宗上元时期(9)裴明礼事迹,详见李昉等编《太平广记》卷243《治生·裴明礼》,中华书局1961年版,第1874页。。将他一生中三次经商收入估算出来,粗据物价换算,大致情况见表1:

表1 唐代商人裴明礼经商收入与支出情况

裴明礼专门收集“人间所弃物”,积累出售,获得了巨万家财。然后在金光门外买了一块不毛之地,采用投掷瓦砾进框给予酬劳的方式打扫完垃圾,实际支付一两人报酬(因为大多数人没有投中)。在地上牧羊养羊粪,投入果核牛耕,长出果苗数车卖出,收获巨万。然后又在该地上建宅第,置蜂房,种花果。裴明礼能通过一块不毛之地,重复利用,经营不同商品,获得百倍以上的利润,足见其经济头脑。

邹凤炽,又名邹骆驼,高宗时期人(10)邹骆驼事迹,详见张鷟撰《朝野佥载》卷5,中华书局1979年版,第119-120页;《西京记》,《太平广记》卷495《杂录三·邹凤炽》,第4062页。。《西京记》记载其住于“西京怀德坊南门之东”[1]4062,《朝野佥载》称其活动在东市北的“胜业坊”[7]119。而且两处的经商内容不同。因此有学者认为两人不是同一人(11)参见武伯纶《古城集》,三秦出版社1987年版,第202页。。但是笔者认为是同一个人,不同的经商内容可以理解为他经商的两个阶段。《朝野佥载》卷5记载他的发迹史,《桂苑丛谈》记载他巨富时期的消费情况(见表2)。

表2 唐代商人邹凤炽经商情况

珠宝价格、锦衣玉食、服用器物,难以估算。发迹前,邹凤炽主要卖饼,年收入约36贯,结果因挖金暴富,估算其收入16 800贯。发迹后,邹凤炽开邸店为业,广设园宅,家产至少十万贯,奴婢支出五万贯。

宋清。《柳宗元集》《唐国史补》皆有记载(12)参见柳宗元撰《柳宗元集》卷17《宋清传》,中华书局1979年版,第471-472页;李肇撰《唐国史补》卷中,上海古籍出版社1957年版,第46页。。柳宗元曾专门为其立传,约在建中四年(784)之前,而且宋清“居药四十年”[9],可见宋清大致生活在玄宗天宝到德宗建中年间。宋清是长安西部药市的药商。他是通过收购山泽之人采集的药材“优主之”,然后卖给长安的医工辅佐药方。只要是得病的都可以求药,上至大官,下至贫士。其经营方式多是赊账多销,一年没还,就焚债券,并表示只为养家,并不逐利。结果“求者益众,其应益广”,并且有了“人有义声,卖药宋清”[10]的名声。扩大了销量,甚至卖到其他州。“朝官出入移贬,清辄卖药迎送之”,他所赊“百数十人”中后来成为官员的,将俸禄“馈遗清”,而且中朝专门有人为他题写“香剂”款识:“长安宋清以鬻药致富,尝以香剂遗中朝,簪绅题识,器曰:‘三匀煎焚之富贵,清妙其法,止龙脑麝末精沈等耳。’”[11]“赊死者”更是有千百人,可见生意之广,而且“岁计所入利亦百倍”,纯利10 000%,可见收入不少。

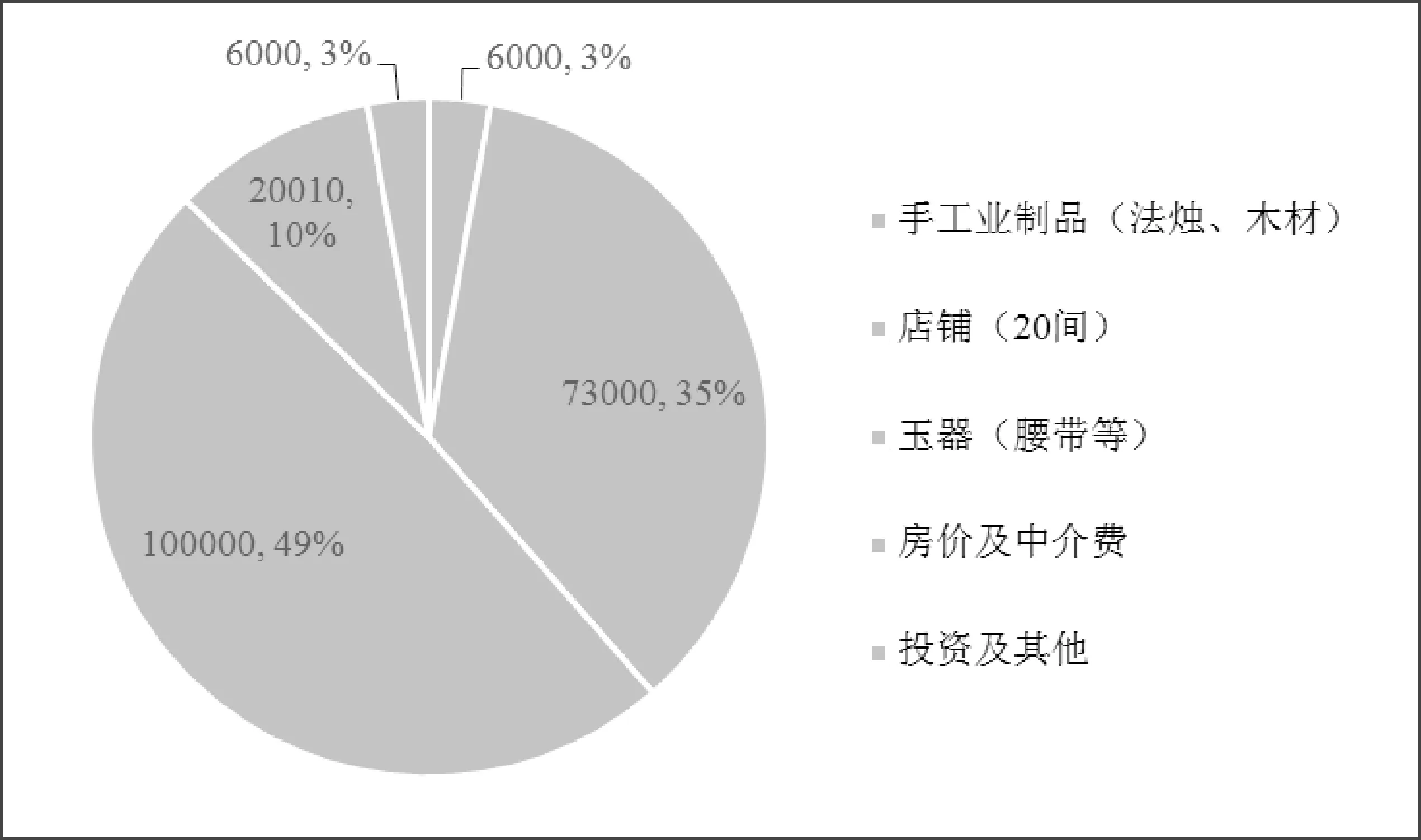

窦乂,代宗德宗时期扶风人(13)参见《太平广记》卷243《治生·窦乂》,第1875-1879页。。他是有扶风窦氏家族势力扶持的商人,其经商与家族帮助分不开,而且他兼及多个行业,与官员交往获利,是集手工业与商业于一身的富商大贾。据宁欣梳理其经商经历:13岁初闯京城,约大历八年(773)卖丝履得到小本。然后种榆树卖榆条,作屋椽,车轮售卖;建中初,采取雇人简单分工的流水作业,做成蜡烛;买西市低洼地约十几亩,造店二十间,日获利数千;通过加工玉器,得钱数十万贯;买一小宅,修整后送给有权势的李晟太尉,借机替五六巨商子弟求得官职,又获中介费数万贯。买树做成陆博局,计利百余倍。在街西诸大市投资(相当于股本)各千余贯(14)参见宁欣《论唐代长安另类商人与市场发育——以〈窦乂传〉为中心》,载于《西北师大学报》(社会科学版)2006年第4期。(见表3)。

表3 唐代商人窦乂经商收入与支出情况

由上表估计窦乂的资产至少100万贯,后来仅店铺收入一年可赚73 000贯,后期收入是前期的20万倍。以建中后的收入为例,我们可以探究窦乂年均经营收入的比例(见图1)。玉器销售和店铺租赁是收入的主要部分,分别占49%和35%,可见奢侈品销售和租赁是当时商业活动营利较多的类型。

图1 唐代商人窦乂年收入比例

上述四位富商大贾可以说代表不同的经营方式:裴明礼和窦乂属于家族与工商业型,他们都是有家族背景,跨多个行业,以较少成本换取百倍利润的商人。河东裴氏和扶风窦氏都是世家大族,具有较多的政治经济资源,但两人走上了不同的道路。裴明礼靠经商资本从政,累至太常卿。贞观正三品俸禄年总收入估为1 283贯,与经商几年20万贯的资产相比较少,但他在政治上如鱼得水,名留正史。而窦乂选择与官员交好成为中介谋取利益,一年就可赚得73 000贯,远高于正三品的俸禄。邹凤炽属于一夜暴富型,但他所积累的资本与后期消费不成比例,可见其后期也赚得不少,才能维持如此巨大的开销。宋清属于薄利多销型,以名声为主,结交权贵又赢得民心,经过安史之乱尚维持40年,可见其经济实力。

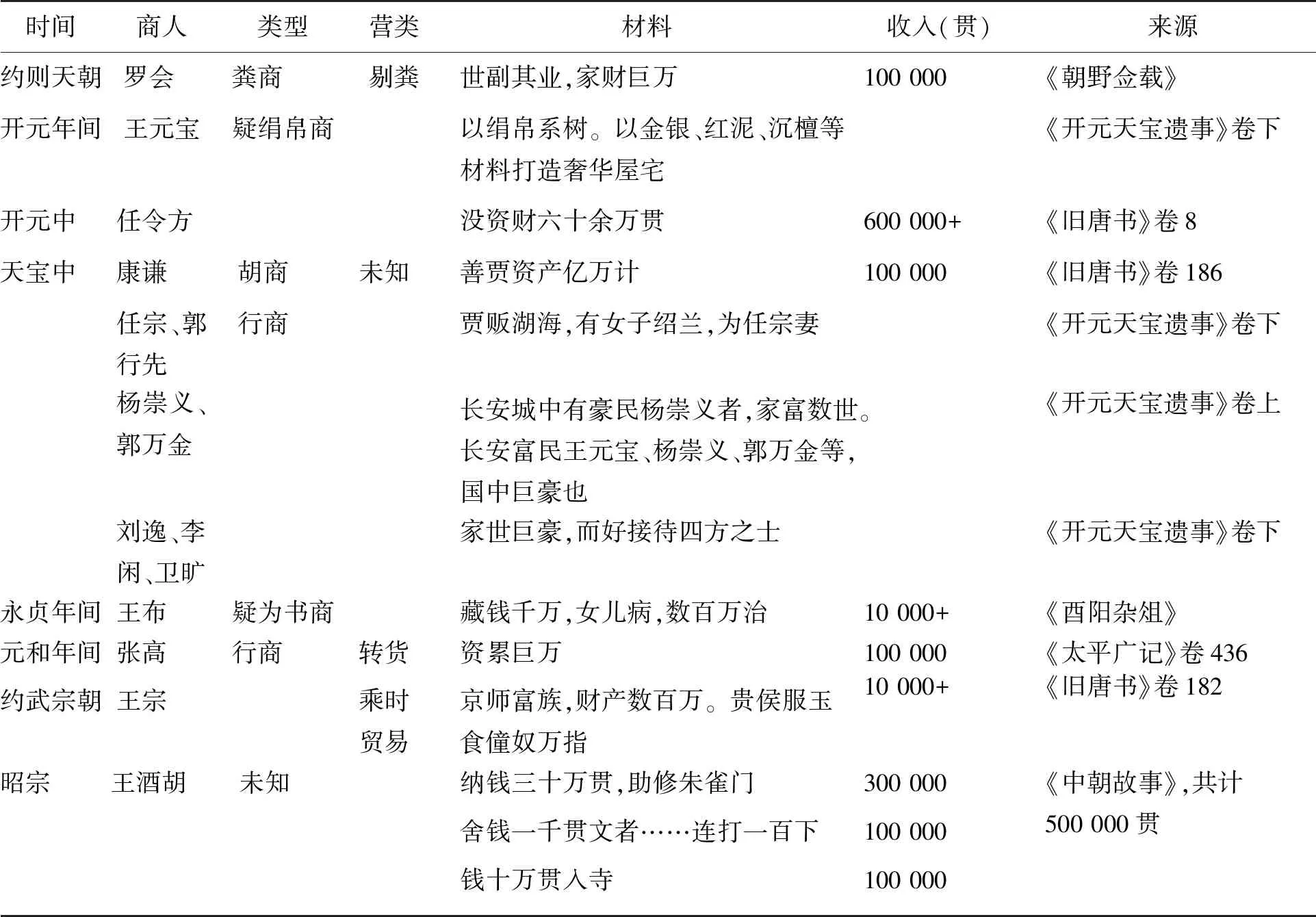

当然长安还有其他大商人,经济收入材料有限,大致情况见表4:

表4 唐代长安商人经商收入情况(15) 除了裴明礼、邹凤炽、宋清和窦乂以外的其他大商人。

上述材料多是富商大贾,收入最高为窦乂,至少100万贯,史载长安巨万以上的有名富豪11人,而“乂乃于两市,选大商产巨万者,得五六人”[1]1878。同一时期长安至少有五六人是巨万,万贯以上20人。前人认为富商大贾的巨额货币资本,主要通过贱买贵卖途径,从生产者和消费者身上榨取高额利润而积累起来的,商业年利润率高到100%以上(16)参见郑学檬《关于唐代商人和商业资本的若干问题》,载于《厦门大学学报》(哲学社会科学版)1980年第4期。。实际上以手工业制品起家,到卖丝帛、珠宝等奢侈品更容易获利。宋人陈起《叹镜词》称长安一面镜子可卖千金,可见其暴利。商人的收入有时高于官员的年收入,比如窦乂年收入约20万贯,比一品官年俸禄收入高10余倍,但并不如官员稳定,如任令方被没收60万贯。

还有官员借富商钱不还的例子:元和四年(809)“神策吏李昱假贷长安富人钱八千贯,满三岁不偿,孟容遣吏收捕械系,克日命还之。”[12]4102贷8 000贯相当于四五品的年俸禄,神策吏的俸禄显然十年也还不上。

另据大唐西市博物馆藏墓志349《唐故衡王府长史致仕石(解)府君墓志铭》记载:

初,吴房令郑丹为当时闻人,假贾畜家钱百万,没其生业不能以偿。辩于官司,治之遭迫,移禁中牟狱。行贾视公善马,曰:“郑囚得马,吾当代输五十万。”丹先不知公,或言公乃效马,贾者义之,焚券免责。[13]

从六品的县令郑丹,向商贾借蓄积家钱达百万(1 000贯),结果不能偿还,去打官司,长安行贾见其善于相马,于是郑丹得到其50万钱(500贯)的资助,得以焚券免责,还钱出狱。可见长安大商人的富有。

《新唐书·食货志》记载每年铸钱的货币发行量最多为32万贯[3]599。而超过32万贯的商人就有邹凤炽、王元宝、窦乂、任令方等人,窦乂的资产更是3倍于货币发行量。昭宗时,巨商王酒胡纳钱30万贯,助修朱雀门,又纳10万贯助修安国寺。文宗时“天下岁铸钱不及十万”,王酒胡能一次捐助政府40万贯钱,足见这些富商大贾的富有。大商人的收入应在10 000贯以上,最高可达百万贯。

二、长安中小商人的收入与商人数量

长安更多的是中小商人,其收入记载极为稀少。

坐贾方面,有张手美家饮食店,一年四季特别是过节期间,食品花样较多。专门卖粥的张氏:“长安西市帛肆有贩粥求利而为之平者姓张,不得名家富于财,居光德里,其女国色也。”[14]赁驴商,《入唐求法巡礼行记》卷1载:“(四月)七日,卯时,子巡军中张亮等二人……便雇驴三头,骑之发去。驴一头行廿里,功钱五十文,三头计百五十文,行廿里到心净寺。”[15]一头驴行程二十里,雇价50文,三头共计150文。还有“车子家”,以赁车为业,据考证,车坊是放置车辆的场所,所备车辆按乘车人数、货物轻重、行程远近,出租收费。一般的在市店铺能获利一倍:“兴生市郭儿,从头市内坐。例有百余千,火下三五个。行行皆有铺,铺里有杂货。山鄣贵物来,巧语能相和。眼勾稳物著,不肯遣放过。意尽端坐取,得利过一倍。”[16]至于盈利多少,有一材料:商人妻“夫亡十年,旗亭之内,尚有旧业,朝肆暮家,日赢钱三百则可支矣”[1]1471。也就是说,年收入108贯,是九品官收入的1/13,一生的总资产约在五六千贯。

除了坐贾,还有行商,比如丝帛商:“(元和中)次子至德归贩缯,洛阳市来往长安间,岁以金帛奉昌。”[1]3994还有小商贩,他们走街串巷,直接深入居民区进行商业贸易。比如鱼贩:“太府卿崔公名洁,在长安与进士陈彤同往街西寻亲故。过天门街,偶遇卖鱼甚鲜。”[1]1125饼贩:有发迹以前的邹骆驼,“尝以小车推蒸饼卖之”[1]3216。房光庭与做糕饼之人同行:“尝送亲故之葬出鼎门,际晚且饥,会餐糕饼者与同行,数人食之。”[1]4053卖油郎张帽驱驴驮桶:“里有沽其油者月余,恠其油好而贱。”[6]1085卖油质量好,但是价格贱。另外还有摆摊算卦,《酉阳杂俎》记载武则天侄儿武攸绪,“年十四,潜于长安市中卖卜,一处不过五六日。”[6]224《新唐书·隐逸传》亦收录此事:“卖卜长安市,得钱辄委去。”[3]5602在长安市卖卜算卦是一门营生。《仙传拾遗》记载小商贩求食无路,制作车辐贩卖:“大和中,长安大雪月余,负贩小民求食无路。乐山因冒雪往车之家,谓之曰:‘我善作车辐,可立致百所,计功三百文。’……日昃而作,未逾三鼓,百所成矣。凌晨,钱三十千归,以拯饥贫者。”[17]为100户人家制作车辐,每功300文,日得30贯收入,已经是比坐贾还高的收入了,但应不能保持每天都能获得同样的收入。

唐代长安的商业是全国商业的中心。关于长安商人人数,杨德泉认为东、西市“工商店铺当在八万家左右”,严耕望认为“两市店舍合计必逾十万之数,人口当逾四十万,或至五十万以上”。而薛平拴根据考古材料,认为“工商业人口而言,当在30万人左右”(17)参见薛平拴《隋唐长安商业市场的繁荣及其原因》,载于《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2006年第3期。。这是固定的坐贾估计,加上行商,恐怕更多。大商人的人数,《朝野佥载》记载:“斜封得官者二百人,从屠沽而败高位。”[7]7景云初,姚崇、宋璟所请停孝和朝斜封官数千员,“大部分应是商人”(18)参见薛平拴《论唐代商人阶层的政治意识与自卫意识》,收入《唐史论丛》2008年辑,第59页。。而且元和十二年(817)官方又规定:“纳粟一千石者,使授解褐官;有官者依资授官;纳粟二千石者,超两资授官。”[4]5793公开鬻爵,元和粮价为每石0.02-0.5贯,那么能买官职的商人资产至少在500贯以上,大商人正好满足这一范围。

另外,德宗建中三年(783)四月,还有关于长安商人的财富状况:

时两河用兵,月费百余万缗,府库不支数月。太常博士韦都宾、陈京建议,以为“货利所聚,皆在富商,请括富商钱,出万缗者,借其余以供军。计天下不过借一二千商,则数年之用足矣。”上从之。甲子,诏借商人钱,令度支条上。判度支杜佑大索长安中商贾所有货,意其不实,辄加搒捶,人不胜苦,有缢死者,长安嚣然如被寇盗。计所得八十余万缗。又括僦柜质钱,凡蓄积钱帛粟麦者,皆借四分之一,封其柜窖;百姓为之罢市,相帅遮宰相马自诉,以千万数。……计并借商所得,二百万缗,人已竭矣。[18]

德宗初年藩镇不稳,供军急需,月费100万贯,在国库不支的情况下,朝臣建言让一两千富商出资,可供数年国用。德宗下诏命度支借商人钱,只得现钱80万贯,又搜刮了柜质钱等各种积蓄的钱粮,借1/4,最后在长安只征得200万贯。若以后者120万贯作为商人总积蓄的1/4,则被借钱的商人,家产总计可达560万贯以上。可见,长安可能确实有不少富商巨贾。除了这数以千计的富商,其他人都应该是中小商人。

三、其他商人的收入状况

为了体现各类型商人收入的差异,笔者结合前人研究,整理了除长安以外其他商人的收入状况(见表5),从中可见,这些商人分布在南北多个地区,城镇、乡村兼具;包括茶、盐、米、醋、药、家具、丝绸、杂货等生活类贸易,建筑、木材等生产类贸易,还有旅店、金融、船舶运输等服务类贸易;有胡商,也有女性商人。将表格中的收入进行对比(见图2):

图2 唐代商人一次性收入对比(单位:贯)

从上图可见,盐、茶、丝帛、家具、旅店、金融、珠宝商收入更高,普遍在10 000贯左右,多数是大商人。而将珠宝商、房商、肉商、旅店商、丝帛商、家具商、木材商的收入进行对比后,可以发现人们对于珠宝等奢侈品的需求更高,除了物以稀为贵以外,唐人对于奢侈品的需求也是存在的。

而其他类型比如船商、药商、饮食商、牲畜商等属于薄利多销,计日盈利,中小商人的比重较多。比如益州药贩:“则天末年,益州有一老父,携一药壶于城中卖药。”[1]154卖油郎:“东明油客,不知名氏,常负担卖油于侧近坊内亲居观东偏门内。”[19]汉州王翰:“唐大和五年,汉州什郁县百姓王翰,常在市日逐小利。”[6]1999卖鱼鲜的杨氏:“池州民杨氏,以卖鲜为业。”[3]3891荆州私贩:“荆州庐山人,常贩烧朴石灰,往来于白袱南草市。”[6]243这些中下商人所做营生覆盖了日常生活的方方面面,丰富了人们的物质生活。

表5 唐代非长安籍商人经商收入情况

续表5 时间商人类型营类材料收入(贯)来源未知扬州王老药商 卖药奉金二十镒,并与故人说若无钱,可去扬州北邸卖药王老家取一千万20镒为40两,共35万贯,取1万贯《太平广记》卷16、22未知玄俗妻药商 卖药巴豆云母,亦卖之于都市,七丸一钱,可愈百病0.14文/丸《太平广记》卷60未知齐州刘十郎醋商 鬻醋油数年之内,其息百倍,家累千金千金,纯利10000%《太平广记》卷139未知洞庭吕乡筠杂货商贩江西杂货逐什一之利纯利10%《太平广记》卷240未知徐彦成木材商纳杉为棺纳杉板为棺,获钱数十万,如是三往,颇获其利每次100+贯《太平广记》卷354未知漳浦人米商卖米舂谷为米载诣州货之……米五十余石《太平广记》卷355未知云安龚播盐商贩盐获厚利,不十余年间,积财巨万,竟为三蜀大贾不到十年100 000贯《太平广记》卷401未知岐州王祜旅店商开馆舍虽有千人诣之,曾不缺乏《太平广记》卷443未知江陵商人郭七郎子未知未知尽获所有仅五六万缗……输数百万于鬻爵门者……行李间犹有二三千缗收5-6万贯,支剩0.2-0.3万贯《太平广记》卷499

四、结语

唐代商业发达,商人频出,其事迹留存史书之中,笔记小说里也留下了经商的一些细节。前文着重分析了长安大商人二十余人和中小商人数十人的收入,据史料初步折算为钱帛收入,得到了较为笼统的数据。然后在忽略钱物比价的情况下,以年收入1 000贯为界,初步估算大商人与中小商人的收入峰值。两种商人收入也出现了两极分化。大商人普遍资产在10 000贯以上,一些经营较为稳定的商人年收入都在10 000贯以上。而中小商人计日盈利,若以日计300文为数,年收入108贯,是大商人年收入的1/100。

同时,还对不同经营类型的商人收入进行了对比分析,认为经营盐、茶、丝帛、家具、旅店、金融、珠宝商收入更高,普遍在10 000贯左右,多数是大商人。而其他类型比如船商、药商、饮食商、牲畜商等属于薄利多销,计日盈利,中小商人的比重较多。

在初步探究长安商人的收入之后,可以将其与京官收入进行对比。京官,笔者根据固定时期的京官俸禄估算的年收入,以五品为界,中高层官员在5 000-15 000贯,下层在1 500-5 000贯。而大商人在1 000-10 000贯,中小商人在10-1 000贯。可以看出大商人的收入水平基本在中高层官员之间。

而官与商之间的转换,在唐代也并不是一条鸿沟。从官变成商,一般而言,食禄之官确实是不能经商的。比如礼部员外郎、国子博士尹知章,“性和厚,喜愠不形于色,未尝言及家人产业。其子尝请并市樵米,以备岁时之费,知章曰:‘如汝所言,则下人何以取资?吾幸食禄,不宜夺其利也!’竟不从。”[12]4974-4975可见官员不与商人争利是一直以来的传统思想。

但是也有反例,官员放弃做官而去经商,比如《唐故使持节泉州诸军事州刺史上柱国河东薛府君夫人张氏墓志铭并序》记载墓主人张氏的丈夫薛颖:

乾封中,选为齐州祝阿县令。颖念清介之名,不可私身为利,因举正其犯,谢病去官。然家道素贫,颇营计校,养羊酤酪,灌园鬻蔬,八九年中,遂至丰赡,内顾即足,无复进士之心。先妣劝诱不行,因泣而垂责曰:“汝父临亡,特以经史法律付汝,汝今但殖货利,亦何殊于商农邪?且汝外有谢病之名,而内无贞隐之实,求之出处,竟欲何从?汝往日谢官,吾曲成汝志,今吾念汝仕,而独此违汝,为人子而母言不听,大事去矣!”颖奉感激深重,遂复选为乌江县令。[20]

薛颖做齐州祝阿县令时,家中贫困,后来他谢病辞官之后,开始养羊卖菜,过了八九年家境丰赡,他竟然不想再做官了,直到他的母亲哭泣责备,他才再次当上乌江县令。可见,与商人不争利的前提,那就是官员自身能靠俸禄生活,而县官很有可能因为地贫俸寡而难以养活自己。因此,官与商之间的转换也是客观存在的,而从商变成官,前文如裴明礼之类的富商,通过捐钱成了官员,斜封官中,多数是捐钱的富商大贾。

唐代大商人收入如此之高,可与高级官员收入比肩。唐中后期,官方时常以助军等名义向富商借钱。时任判度支的杜佑更是认为:“今诸道用兵,月费度支钱一百余万贯,若获五百万贯,才可支给数月。”[12]332可是严刑峻法鞭笞商人,甚至将一些商人逼到自杀,才从80万贯集齐了200万贯。这一方面证明长安商人确实富有,但另一方面也看出唐中后期官方对商人的盘剥日益加重。除了借钱,很多地方榷税、场监钱都要去商人那里兑换。文宗太和年间庾敬休奏:“剑南西川、山南西道每年税茶及除陌钱,旧例委度支巡院勾当,榷税当司于上都召商人便换。”[12]4913懿宗咸通年间户部侍郎、判度支崔彦昭奏:“当司应收管江、淮诸道州府咸通八年已前两税榷酒及支米价,并二十文除陌诸色属省钱,准旧例逐年商人投状便换。自南蛮用兵已来,置供军使,当司在诸州府场监钱,犹有商人便换,赍省司便换文牒至本州府请领,皆被诸州府称准供军使指挥占留。以此商人疑惑,乃致当司支用不充。乞下诸道州府场监院依限送纳及给还商人,不得托称占留者。”[12]622商人掌握了大量的现钱,在铸钱量一定的情况下,官方也希望将商人手中的钱流通起来而不是私藏府库,而官员对于商人财富的侵占更是时有发生。

唐代商人的经营类型各有不同,收入来源多种多样,对其收入的探究,有助于我们更清楚地认识商人在唐代经济发展中的地位和作用,并梳理更多材料,思考唐代是否产生“富民阶层”的问题。