共生理论视角下导学共同体的价值意蕴、运行机制与推进路径

樊小杰

(南京航空航天大学 能源与动力学院,南京 211106)

一、共生理论视角下导学共同体的价值意蕴

(一)共生理论的缘起及发展

共生概念最早起源于生物学。1879 年德国真菌学家德贝里提出“共生是不同物质密切生活在一起”,用于描述藻类与真菌的相互关系。后经苏联的范明特、德国的保罗·布克纳等各国专家和学者的逐步发展、完善,形成了共生理论。共生概念创新于社会科学。1997 年4 月国际共生协会在美国成立,促进了共生理论在各领域的研究,各国学者在讨论共生理论的学理基础与哲学价值,同时,促进其迁移应用到工业共生系统。1998年,袁纯清对生物学共生概念进行创新,尝试形成社会科学的共生理论,他认为,“共生是指共生单元之间在一定共生环境中按某种共生模式形成的关系,并提出了共生单元、共生模式和共生环境三要素,给出了分析共生关系状态的理论框架”[1]。

关于共生理论在教育尤其是高等教育领域应用方面,学界的研究逐渐呈现出多元化、聚焦化的发展趋势,主要表现在:研究主题逐渐由社会学、生态学向教育学、管理学等各类学科拓展;研究视角逐渐由宏观的理论探讨转向聚焦于高等教育某一微观层面,共生理论也日益成为学者探讨高校教学和思政教育等具体问题的重要研究工具,运用共生理论分析具体教育问题等研究热点的态势基本显现。这也为研究导学关系和提升研究生思政教育精准度奠定了扎实基础。

(二)导学共同体的内涵

2020年7月,习近平总书记对研究生教育工作作出重要指示,强调研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用。总书记的重要指示意味着我国研究生教育工作进入新的历史阶段。在研究生教育实践中,导师与学生作为相伴相生、对立统一的教育主体,两者关系始终是绕不开的话题。建设和谐导学关系,既是贯彻落实总书记重要指示的具体行动,也是高校“双一流”建设、加强导师队伍建设、提高研究生培养质量的应有之义。来源于“人类命运共同体”的伟大构想,根植于我国研究生教育的伟大实践,“导学共同体”成为新时代构建和谐导学关系的新视角、新思路。其内涵是导师与研究生在共同道德遵循和价值追求基础上,以知识传创和全面育人为目的,在共同体验的研习环境中,通过交流、参与和合作,实现自我价值和共同发展的教育形态和交往过程,主要体现为一种平等性、交互性、共生性的发展关系[2]。

(三)导学共同体与共生理论的契合

“导”与“学”属于共生关系。“导”与“学”作为研究生教育中的两个重要主体,导师因为学生的存在才有自身存在的价值,学生因为是导师的学生才有求学的价值。依据教育双主体理论,在导师与学生的关系状态中,导师与学生不是领导与被领导、指导与被指导、从属与附属的非平等关系,而是相互依存、相互交融、相互作用、相互成就的有机整体,两者是平等的、紧密的、民主的、和谐的共生关系。这与生物学中运用共生理论描述种间关系具有异曲同工之妙,之于导师,学生不是“寄生”关系,而是“共生”关系。

导学共同体与共生理论具有契合性。共生理论强调共生单元之间的系统性、整体性,导学共同体的“共同体”凸显了“导”与“学”两个共生单元的系统性、整体性;共生理论强调共生单元之间的目标一致性,导学共同体作为一种学术共同体、价值共同体和育人共同体,具有一致的学术目标、价值目标和育人目标;共生理论强调共生单元和谐、平等的共生关系,导学共同体亦有消解导学关系矛盾、构建和谐导学关系的功能;共生理论强调共生环境的作用,导学共同体的建立需要国家宏观层面、学校中观层面、院系微观层面等多环境的共同作用。

二、共生理论视角下导学共同体的运行机制

(一)导学共同体共生单元的交互机制

共生单元是指共生系统中能量产生和交换的单位,是建立共生关系、构建共生系统的物质基础。由此可见,导学共同体中导师和学生就是共生关系中的两个共生单元,导学间的交互作用就是导学共同体这一共生系统能量产生的物质条件。导学间的这一交互行为,持续进行着循环、往复、演化与升华,通过量变引起质变,最终形成了导学间稳定的共生关系。当共生单元匹配度越高、交互性越好、交互行为强度越强,共生关系越稳定。

当前研究生导学矛盾的主要形态包括老板雇员型、撒手放羊型和从属支配型等[3]。上述导学关系形态都没有建立起导学间良好的交互机制,如老板雇员型关系形态是导学间的共生关系异化为导学的雇佣劳务关系,导学间的交互行为异化为导学间的经济行为,进而演化出“老板”、剥削等不良代名词;撒手放羊型关系形态是导学间的共生关系异化为松散、割裂、名存实亡的关系,导学间的交互行为较少乃至消失,导师对学生放任自流;从属支配型关系形态是导学间的共生关系异化为上下级的行政关系,导学间的交互行为异化为导学间的支配行为,影响研究生的身心健康和成长成才。

(二)导学共同体共生模式的构建机制

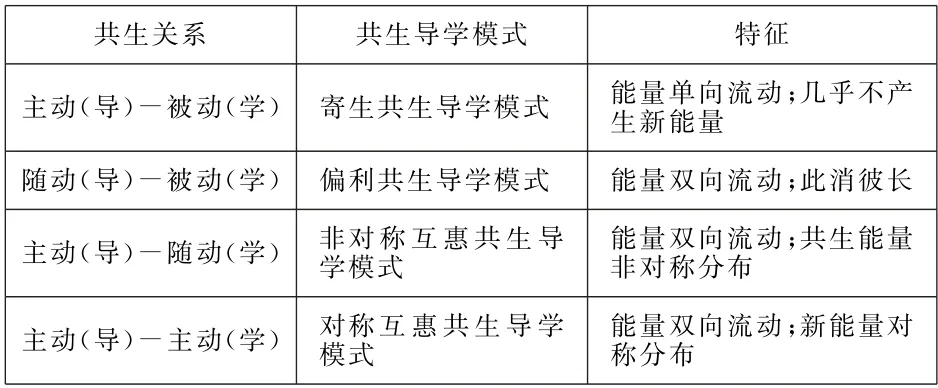

导学共同体共生模式是指研究生导师与学生之间的知识、价值、能力生成、交互、演化以及升华的具体形式。在共生理论中,根据共生单元之间的关系行为及其结果,共生模式可以分为寄生共生模式、偏利共生模式、非对称互惠共生模式及对称互惠共生模式[4]。由此引申,导学共同体共生模式可以分为寄生共生导学模式、偏利共生导学模式、非对称互惠共生导学模式及对称互惠共生导学模式(见表1)。

表1 导学共生模式

这四类共生模式中,寄生共生导学模式下学生作用发挥不充分,几乎不产生新能量,共生成果几乎为零;偏利共生导学模式导师不够主动,无法充分实现“导”的作用,共生成果有限;非对称互惠共生模式下学生不够主动,无法充分实现“学”的作用,共生成果有限;对称互惠共生模式能够充分调动导师、学生这两个教育主体(即共生单元)的主动性,共生单元间良性互动、共生关系和谐平等,能量双向流动,新能量持续产生、交互并对称分布,两者相互依存、相互成就。分析这四种共生导学模式,对称互惠共生导学模式应为构建导学共同体的最佳模式。

(三)导学共同体共生环境的强化机制

根据共生理论,共生需要在一定的共生环境中实现。根据环境对共生体作用的不同,共生理论把共生环境分成正向环境、中性环境和反向环境等三类共生环境;同样,根据共生体性质的不同,对共生环境的影响也分成三类:正向作用、反向作用和中性作用[5]。构建导学共同体共生环境激励机制需要强化正向环境与正向作用,刺激中性环境与中性作用,消解反向环境和反向作用。

导学共同体正向共生环境包括:宏观层面有国家对研究生教育工作的重视、召开的各类会议、出台的各类文件制度等,如习近平总书记对研究生教育工作作出的重要指示和全国研究生教育会议的召开、《深化新时代教育评价改革总体方案》的印发等;中观层面有学校制订的校本化导学团队建设方案、研究生培养方案总体性文件、设立的研究生教育教学改革研究项目、搭建的研究生竞赛平台等;微观层面有院系结合实际设立的导学团队、自主制订的研究生培养方案、搭建的具有学科专业特色的研究生竞赛平台等。

三、共生理论视角下导学共同体的推进路径

(一)促进导学共同体能量产生与传导

能量是导学共同体共生关系建立、共生作用发挥的必要物质基础。推进导学共同体建设要促进导学共同体产生能量。因此,要提升导学间的匹配度、融合度和共生度,着力解决导学间能量产生不足的现实困境需要明确导学职责,导学共同体的基础是导学双方权责的平衡[6]。学校要建章立制,明确导学具体职责、行为规范与实践指南,导学只有既各司其职,又相互依存,才能产生新能量;激发导学动力,能量的产生离不开原始动力的诱导,其既可以来源于导学的原生动力,也可以来源于外界对导学的附加动力,其目的均是激发导学共同体的动力,诱导能量产生。

推进导学共同体建设,要促进导学共同体能量传导。开展导学“对话”,凝聚导学共识,马丁·布伯的对话理论指出人与世界的关系有“我-它”关系和“我-你”关系。“我-它”关系属于独白,只有“我-你”关系才能产生“对话”,“对话”能实现导学间的精神相遇,“对话”有利于导学共生关系的构建、依存、演化与升华,使导学共同体的共生能量高效传导;提升能量传导效率,降低能量传导阻力,导学共同体共生单元间的能量、信息传导应降低阻力和衰减,提升传导效率,导学间可以建立组会、研讨会、学术沙龙、定期谈心谈话、人文关怀渠道等交流沟通平台。

(二)实现导学共同体成果共享与共赢

共生理论视角下的导学共同体建设,不推荐非对称互惠共生模式,不主张以牺牲研究生或学生任何一方的利益为代价。如春蚕、蜡烛般的教师或作为附庸存在的学生都不符合共生理论和导学共同体的建设要求。导学共同体成果共享与共赢,本质上是共生系统的能量均衡分配,唯有对称互惠共生模式,实现了共生能量的均衡分配,实现导学共同体的成果共享与共赢。

导学共生单元树立正确的义利观。古语云,不患寡而患不均,当前研究生导学矛盾的重要诱因之一是利益分配不均,主要是研究生导师损害学生利益,如研究生导师侵占学生研究成果、将学生作为“廉价”学术劳动力、克扣学生劳务费或补贴等。倡导导学共同体树立正确的义利观,追求公心反对私利,双方相互成就,为共同的学术、价值、育人目标而相互依存。

优化导学评价激励体系。导学共同体的能量分配受到外界评价激励机制的影响。《深化新时代教育评价改革总体方案》中教师职称评审强调“破五唯”等表明导学评价激励体系正在进一步优化。与此同时,政府要继续出台操作性强的落实举措,扭转当前研究生导师群体中存在的关注科研多、关心育人少,对研究生提出要求多、关心培养过程少,关注研究生指标数量多、关心研究生培养质量少等现象,通过动态调控,将指标向关心学生成才、关注培养质量、育人成效显著的研究生导师倾斜;将研究生培养质量作为研究生导师年终考核、聘期考核、岗位评聘、职称晋升和绩效分配的重要参考指标,对于研究生培养过程中出现重大过失的导师,应“一票否决”,引导研究生导师坚决做起“第一责任人”。要进一步完善研究生评价激励机制,注重研究生的德智体美劳全面发展,加强对研究生的思想道德、科学精神、创新能力、专业素养等的评价,激励研究生攀登科学高峰,理论实践结合,在研究生导师的带领下取得进步,努力成为堪当民族复兴大任的时代新人。

(三)营造导学共同体良好共生环境

共生环境为共生单元的运行和共生关系的维护提供支撑,是影响导学共同体建设的重要因素。具体而言,在宏观层面,国家层面已将提高研究生培养质量上升为国家意志,召开的会议、出台的文件等有利于导学共同体建设,全国研究生招生数量持续增加,研究生培养质量已经成为学科评估、重大人才工程等的重要指标项,可以说当前研究生教育的大环境是好的。在中观层面,高校也越来越重视研究生教育工作,为研究生搭建了学术交流、科创竞赛、文体健身、实习实践等各类平台,同时各高校也非常注重研究生开学典礼、毕业典礼等仪式感教育,并邀请研究生导师、研究生代表发言。在微观层面,院系作为影响导学共同体建设的最直接环境,更加注重导师作用发挥,导学交流平台建设持续推进。

当前导学共同体共生环境是好的,同时要注意消解反向环境和反向作用:完善导学矛盾干预处置机制,妥善处理导学矛盾,学校和院系应直面问题和矛盾,避免偏袒任何一方,对于经常性发生导学矛盾的研究生导师,要加强师德师风教育以及实施必要的警示、训诫;避免过度量化考核,研究生培养质量不应简单以经费、论文、项目等指标考核,而应更加关注研究生能力培养,其培养成果有时在研究生毕业后的职业生涯中才得以显现,研究生导师需要涵养“功成不必在我”和“功成必定有我”的崇高境界。