面向相对贫困的“四维一体”志智双扶模式研究

谢治菊 李小勇 李晓飞

面向相对贫困的“四维一体”志智双扶模式研究

谢治菊1李小勇2李晓飞1

(1. 广州大学公共管理学院 广东广州 510006;2. 广州番禺职业技术学院 广东广州 511483)

十九届四中全会后,我国的减贫战略向“相对贫困”转移这一事实被国家层面正式认可。相对贫困阶段反贫困的关键,在于脱贫户的脱贫意愿、脱贫能力、脱贫机会问题,因此解决的核心是强化脱贫户的认知、行动与资源。由于扶志主要是扶思想、扶信心,扶智主要是扶思路、扶技能,前者关涉个体心理即可持续发展意愿,后者关涉个体能力即可持续发展行动,二者共同解决的是脱贫户的“可持续发展意愿、可持续发展预期和可持续发展能力”,且这些问题除与个体因素有关之外,还与家庭状况、社区资源、社会支持有关。因此,文章从影响脱贫户心理与行为的微观、中观与宏观因素出发,将相对贫困视域下促进脱贫户志智双扶模式界定为“个体培育、家庭导引、社区协同和社会支持”的“四维一体”的模式,并对构建这一模式的依据、内涵和路径进行系统分析。

脱贫攻坚;相对贫困;四维一体;志智双扶;乡村振兴

在2019年10月31日闭幕的十九届四中全会上,习近平明确指出要建立解决相对贫困的长效机制。这说明,党中央高度重视反贫困工作,提出了“解决相对贫困”这一审时度势的反贫困战略。至此,我国的减贫战略将向“相对贫困”转移这一事实被国家层面正式认可。要解决相对贫困,缩小城乡差距、完善社会体系、鼓励多元力量参与、健全社会保障制度、阻断贫困代际传递、夯实基本公共服务等举措当然必不可少,但构建志智双扶模式来激发内生动力、提高治理效率、增强治理效果,更加关键。毕竟,脱贫攻坚时期存在的“脱贫成效不稳定、部分贫困群众‘等靠要’思想突出与脱贫内生动力不足、帮扶工作中简单给钱给物”等问题仍然会存在,部分脱贫户“不愿脱贫、不能脱贫和不信脱贫”的“三不心理”仍是制约稳定脱贫、防止大规模返贫的主要因素。恰如习近平所指出的,内生动力才是贫困地区发展的关键。而要培育内生动力,贫困户的思想问题、认识问题与知识问题就显得尤为重要,由此习近平提出了“扶贫先扶志、扶贫必扶智”的“志智双扶”理念。那么,与绝对贫困时期相比,相对贫困阶段的志智双扶,有哪些特征与要求呢?针对这些特征与要求,应该构建什么样的志智双扶模式?本文拟对此进行系统分析。

一、治理相对贫困呼唤志智双扶模式创新

众所周知,贫困是个体不能维持正常物质生活和精神生活的一种状态,有制度成因,也有非制度成因。随着经济社会的发展,贫富分化带来的相对排斥和相对剥夺问题愈发明显[1]。这让人们意识到,吃不饱、穿不暖仅仅是贫困的基本问题,那些在物质、精神和生活条件上比他人匮乏的人,也是贫困者,是相对贫困者[2]56。而相对贫困更多强调的是一种相对剥夺感,而非收入水平、消费水平的高低[3]。进一步思考,相对贫困重点表现在收入差距的不断拉大导致部分低收入人口在资源配置、市场竞争、社会参与、生产生活、个人权利等方面的边缘化和弱势化[4]。可见,不论从哪个角度看,相对贫困都涉及个体的主观感受,反映个体对贫困认知的发展过程[5]。可以认为,相对贫困是与个人价值观和获得感紧密相连的一个概念[6]。站在这个角度,相对贫困的标准会随着社会经济发展、个体收入水平的变化而变化,具有较强的主观性。

在相对贫困阶段,贫困治理具有如下特征:一是贫困人口结构会发生变化。相对贫困阶段的贫困人口,是指低于社会中位收入或平均收入某个比例以下的人群,主要包括低保对象特困人员,低保边缘等易返贫致贫人口,因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难人口,其他低收入人口等。要对这几部分人群进行精准帮扶,对他们的家庭和子女进行系统救助,就应该使用更加精准的技术工具[7]。二是减贫工作从运动式走向常规化治理。2020年以后,如何保持扶贫政策的连贯性与扶贫成效的可持续性,值得深思,这就要求贫困治理工作要从运动式向常规化转变。三是贫困治理模式将从碎片化走向协同治理。贫困问题是一个整体性问题,而不是单单的经济问题,已扩散至社会的各个层面,这就要求摒弃碎片化的治理模式,探索多部门共同参与、协同治理的新模式。过去的脱贫攻坚治理也是全社会高度协同参与的治理,但这种参与行政性色彩浓厚,急需将其内化为一种常态化的治理结构,进行制度层面的创建和供给侧结构的改革。四是减贫工作的多维性比较明显。相对贫困阶段的多维性主要体现在以下四个方面:致贫原因更加复杂和多元,减贫目标是解决脱贫户的收入、医疗、卫生、教育、健康、养老等综合问题,减贫对象以“五类户”或“三类户”为主,减贫过程由注重数量向注重质量和脱贫户的获得感转变,减贫驱动力由外力推动向外在帮扶与内生发展并重转变[8]。五是注重分类施策。相对贫困阶段,减贫战略应走向城乡一体化,更多关注重点脱贫地区和特殊困难群体,并对提升脱贫群体向上流动的能力采取开发式帮扶举措,对特殊群体继续采取精准滴灌式减贫政策,同时采取综合措施解决城乡一体化进程中的“真空地带”[9]。

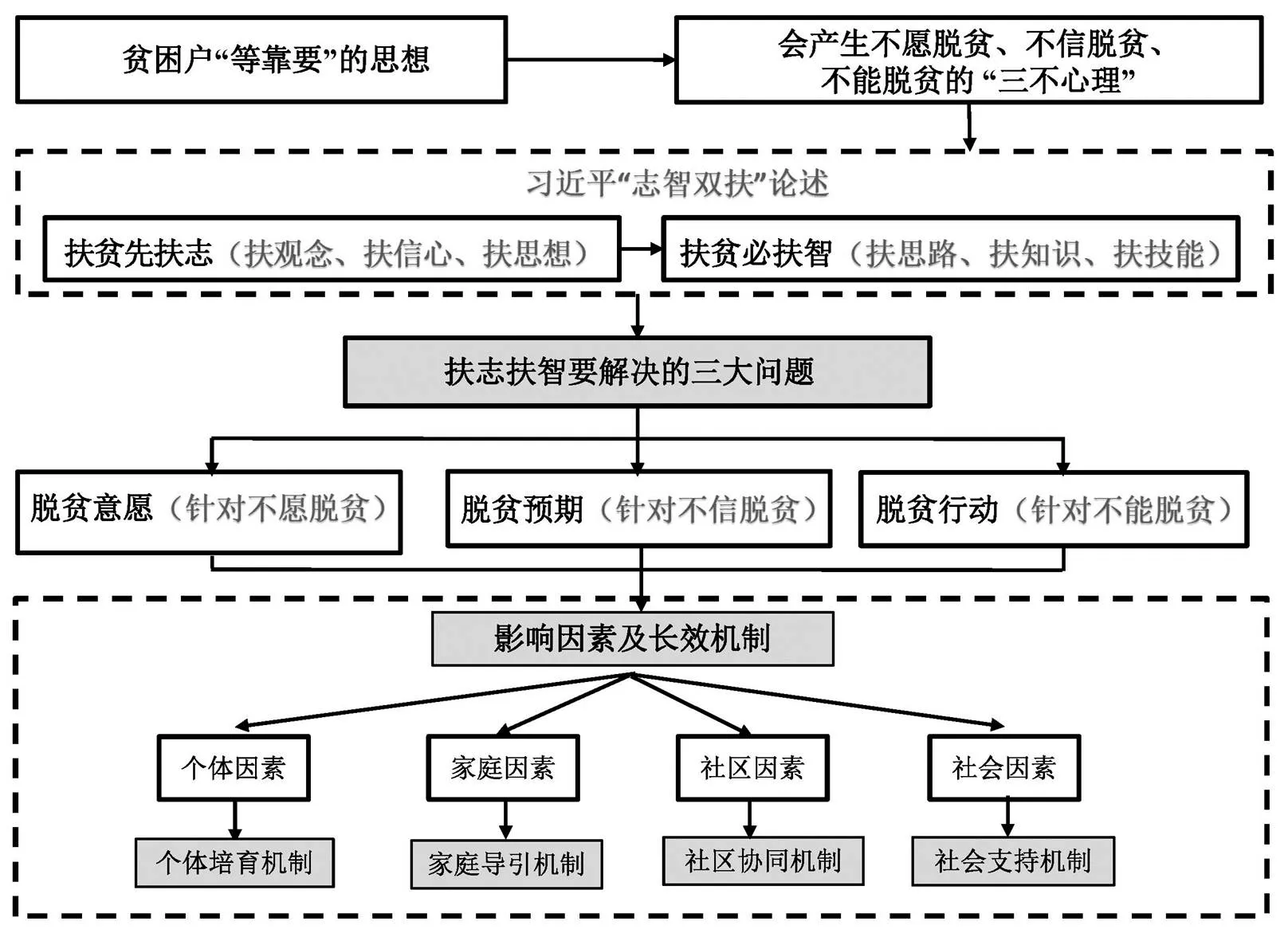

受此影响,与绝对贫困阶段相比,相对贫困情境下的志智双扶具有如下特征:一是双扶对象从精准到户的个体,转向具有相似行为逻辑与行动意识的群体;二是双扶目标从让贫困户脱贫转向促进脱贫群众发展,进而从根上阻断贫困的代际传递;三是双扶模式从政府、社会的碎片化协同,转向个体、家庭、社区、社会的系统性、整体性治理;四是双扶手段从以提高脱贫率为目标的运动式,走向以从根上阻断贫困代际传递为主的常规化;五是双扶驱动从以政府、社会的外力推动为主,转向个体、家庭的内部激发为主;六是双扶策略从以个体为主,转向个体、家庭、社区、社会的系统性协同(图1)。简言之,治理相对贫困需要创新志智双扶模式。

图1 相对贫困视域下志智双扶的特征

为何“治理相对贫困需要创新志智双扶模式”?因为贫困并不仅仅体现为物质上的缺乏,思想文化、精神意志、人际关系等各类有形与无形资源的短缺都是贫困,而志智双扶对于解决这些问题具有明显的优势。正因为如此,在2018年,国务院扶贫办等13个部门联合下发了《关于开展扶贫扶志行动的意见》,明确规定要通过制度建设、教育培训、心理疏导、互助救济等方式来培育贫困户的内生动力,有效克服他们可能存在的“争当贫困户”的现象。

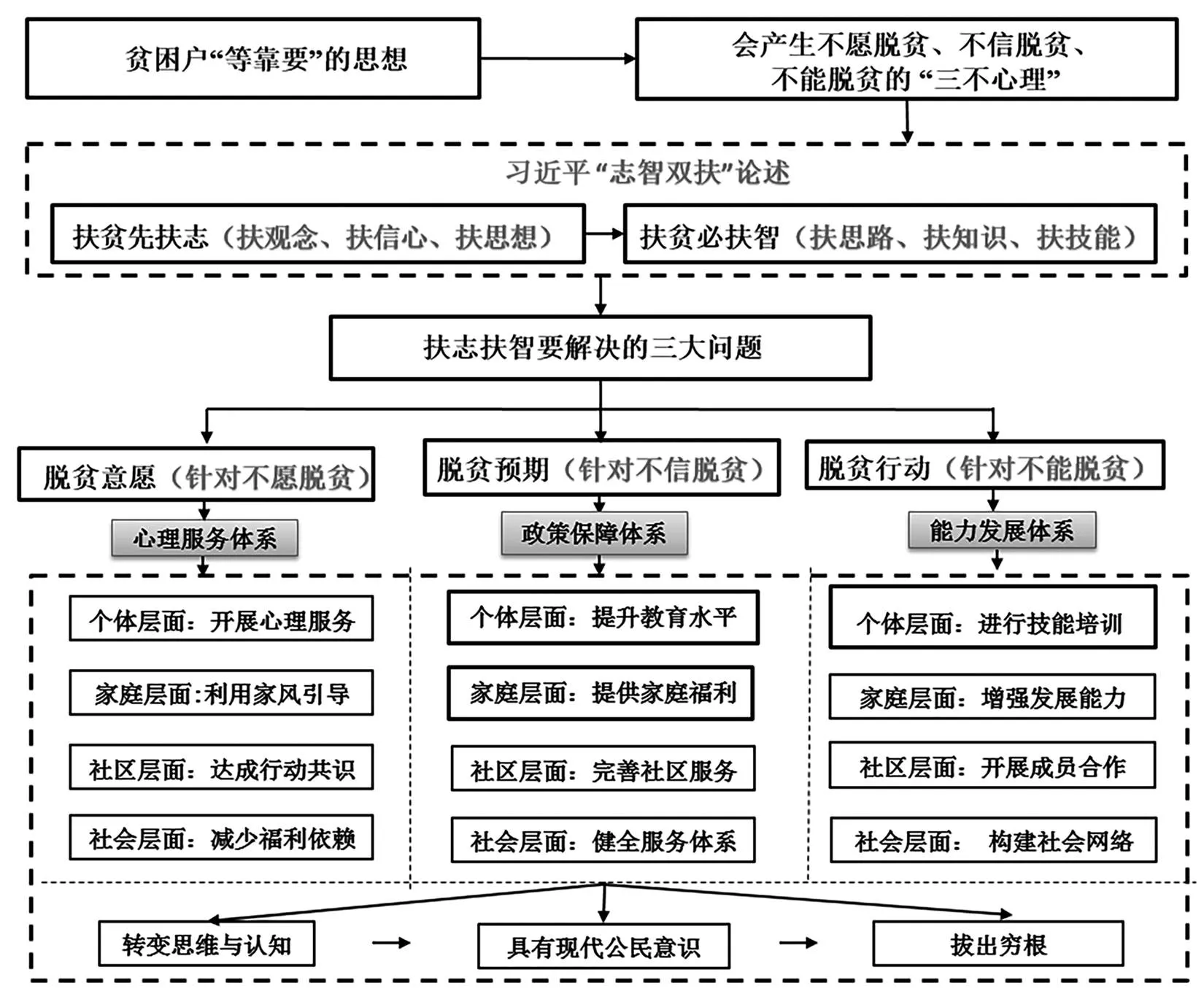

由此,考虑到相对贫困治理的核心在于脱贫户的脱贫意愿、脱贫能力、脱贫机会问题,因此解决的核心是强化脱贫户的认知、行动与资源。由于扶志主要是扶思想、扶信心;扶智主要是扶思路、扶技能,前者关涉个体心理即可持续发展意愿,后者关涉个体能力即可持续发展行动,二者共同解决的是脱贫户的“可持续发展意愿、可持续发展预期和可持续发展能力”,且这些问题除与个体因素有关之外,还与家庭状况、社区资源、社会支持有关。因此,本文拟从影响脱贫户心理与行为的微观、中观与宏观因素出发,将相对贫困视域下促进脱贫户的志智双扶模式界定为个体培育、家庭导引、社区协同和社会支持“四维一体”模式(图2)。

图2 “四维一体”的志智双扶模式及提出依据

本文可能在以下几个方面有所创新:一是研究视角从单向度的“内容研究”转向“内容关系”的多维度研究,推动相对贫困志智双扶模式受到多学科交叉融合研究的关注;二是研究重点从现有的相对贫困理论体系建构与政策设计,转向多种理论介入的价值探讨与实践路径,转向社会、社区、家庭、个体的宏观、中观、微观层面;三是由于相对贫困志智双扶是一个系统过程,涉及政府、市场、社会组织、个体等多元主体,涉及与扶志相关的文化熏陶、精神培育、社会资本等因素,涉及与扶智相关的个体培育、家庭教育、学校教育、社会支持等因素,更关涉相关的社会政策,因此本文的研究方法拟从经验研究、传统研究走向基于多种理论为基础的整体性研究,重点在于构建相对贫困志智双扶的个体培育机制、家庭引导机制、社区协同机制以及社会支持机制。

二、相对贫困志智双扶模式的内涵:基于“四维一体”的构建

志智双扶是指针对脱贫户“不愿脱贫、不信脱贫、不能脱贫”的“三不心理”,以及脱贫户“等靠要”思想,采取多种手段帮助脱贫户“立志气、卖力气与强底气”,以解决可持续发展意愿、可持续发展预期与可持续发展行动的过程。其中,扶志是指激发脱贫户的思想、观念、信心、勇气与斗志,使脱贫户改变传统的“等靠要”思想,从内因出发,使其树立脱贫的信心和战胜贫困的斗志;扶智是指提升脱贫户的思维、智慧、知识与技能,能力的提升代表着减贫对象拥有摆脱贫困、稳定脱贫的实质性机会。实施“志智双扶”,要智随志走、志以智强,这样才能激发活力,形成合力。

志智双扶是解决脱贫人口内生动力不足的重要手段。脱贫人口是脱贫攻坚的主体力量,其内生动力不足主要表现为思想僵化、主动脱贫意愿不强、脱贫能力不足等[10]。激发脱贫人口的内生动力是减贫治理的关键[11]。就此而言,把减贫治理问题还原为减贫主体个人层面的认知,从减贫心理、内生动力与减贫文化来探讨减贫治理机制,更为重要[12]。

进一步,从人的全面发展来看,志智双扶的最终目标是培育脱贫群体的现代性。正如米格代尔所言,人们知道的新生事物越多,他们接受新生活模式的可能性就越大[13]19。由此,志智双扶之所以可以促进脱贫户现代性的培育,是因为扶志可以让脱贫户树立志气、增强信心、更新观念、转变思想,扶智可以增加脱贫户的智慧、知识与技能,二者相加,可以让脱贫户以更加积极、开放、包容的心态接受新生事物,增加社会流动,降低行为保守性和心理封闭性,增强自我依赖和自我效能感,这些特征恰恰是英格尔斯笔下现代性个体的表现(图3)。

图3 志智双扶促进脱贫户持续脱贫的过程

一般而言,衡量贫困地区高质量脱贫最重要的指标是实现稳定脱贫,表现为脱贫群众有稳定脱贫的意愿、能力与行动[14]。只有开展“志智双扶”,才能培育脱贫户的内生动力,激发其参与脱贫致富的信心与决心。就像习近平指出的,贫困地区的发展靠的是内生动力[15]135。而要培育贫困户的内生动力,志智双扶必不可少,但现有的研究,仅仅关注到个体层面的志智双扶长效机制,如构建心理服务体系、进行教育帮扶、开展技能培训等,鲜有关注到中观和宏观社会因素对志智双扶的影响。事实上,如果从发端于20世纪90年代、旨在有效解决治理碎片化和跨部门合作难题的整体性治理理论出发,相对贫困志智双扶长效机制的建立,也需要从“协调”与“整合”两个核心概念出发,创造不同主体合作参与志智双扶的可能性,整合不同参与者的权利、义务与责任。因此,就应按照微观、中观与宏观相结合的研究思路,从个体、家庭、社区、社会四个层面出发,建立相对贫困志智双扶的“个体培育机制、家庭导引机制、社区协同机制、社会支持机制”。其中,从个体层面建立志智双扶的长效机制,需要从心理、认知、教育、培训等手段入手;从家庭层面建立志智双扶的长效机制,应该从家庭风气与家庭教育、家庭福利与家庭政策、家庭资源与家庭能力三个方面入手;从社区层面建立志智双扶的长效机制,就应该考虑达成社区共识、构建社区服务、开展社区合作等问题;从社会的角度来构建志智双扶的长效机制,建议从社会福利、社会服务和社会网络三个方面来着手。

图4 “四维一体”志智双扶模式的内涵

由此,本文构建的相对贫困志智双扶“四维一体”新模式(图4),是针对其现实困境——贫困户不愿脱贫、不信脱贫、不能脱贫的“三不心理”出发,以解决贫困户的脱贫意愿、脱贫预期和脱贫行动为目标,以构建心理服务体系、政策保障体系和能力发展体系三大类体系为抓手,以影响相对贫困志智双扶的个体、家庭、社区和社会因素为依据而设置的,落脚点是实现我国相对贫困人口的现代化,从根源上阻断贫困的代际传递,他们之间的关系是:

一是个体培育机制是建构相对贫困志智双扶的基础。个人是社会的基础,只有个人的发展权、经济权、教育权等权利得到了发展和保障,面向农民的乡村振兴才有更多的希望。就此而言,治理相对贫困要充分考虑如何实现个人的自由发展,从根本上消除贫困。

二是家庭导引机制是建设相对贫困志智双扶的关键。作为最基本的社会单位,家庭功能是否正常是人类社会发展的重要前提之一,其发展能力决定了社会整体发展水平的高低,是制定家庭发展政策的科学前提,也是脱贫攻坚时期界定建档立卡贫困户的直接依据与现实基础。在相对贫困治理阶段,治理对象的整体性、系统性更加明显,家庭的作用也愈发重要。

三是社区协同机制是强化相对贫困志智双扶的重点。脱贫攻坚阶段社会工作介入社区的反贫困模式对减轻贫困户的心理依赖、激发贫困户的内生动力和培育贫困户的脱贫决心产生了重要作用,但由于社区之间在行动共识的达成、社区服务的供给、社区合作的开展等方面还存在碎片化现象,因此,作为志智双扶重要载体的社区,在志智双扶中所发挥的作用有限。相对贫困阶段,应以社区的协同发展为前提,以提升社区的整体性福利为宗旨,强调社区发展要以成员间的合作为取向,这样才能彻底消除贫困文化,实现社区协同治理。

四是社会支持机制是完善相对贫困志智双扶的保障。由于相对贫困阶段的治理机制更强调社会力量的参与与市场资源的介入,因此社会支持是相对贫困志智双扶最重要的保障机制。要做好相对贫困的社会支持,政策、关系、组织和服务支持必不可少。

三、相对贫困志智双扶模式的进路:基于“四维一体”的反思

脱贫攻坚战取得全面胜利之后,中国的乡村问题主要聚焦于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接,进而全面推进乡村振兴。然而,无论是巩固脱贫攻坚成果还是乡村振兴,防止脱贫人口返贫、加强对边缘脱贫户的动态监测、构建脱贫人口长效增收机制等,都是2021年以来系列农业农村政策与学术界、实务界所高度关注的话题。经过八年脱贫攻坚战,我国农村的绝对贫困问题已彻底解决,农村的人居环境与基础设施得到了根本性改善,但仍有部分人群,如低保对象、特困人员、低保边缘等易返贫致贫人口,因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难人口,其他低收入人口等。他们返贫的原因,有客观因素也有主观因素。为解决客观原因引发的返贫问题,政府出台了脱贫后“不摘政策、不摘监管、不摘帮扶、不摘责任”的“四不摘”政策;为解决主观原因如脱贫户自我发展的内生动力不足等引发的返贫问题,虽然政府自2018年起就出台了“志智双扶”的系列政策,但仍有部分人群的心理依赖、福利依赖比较明显,这就需要对“四维一体”的志智双扶模式的实践路径进行分析。

(一)叠加赋能:志智双扶个体培育路径

鉴于农民主体性在减贫场域的表现主要是“去依附”“知我”“守原则”以及“和谐共处”[16],因而巩固拓展脱贫攻坚成果的要旨和着力点应该是提高脱贫户“自我实现”的内生能力。只有提高脱贫户自身的发展能力,才有可能进一步实现后续各方面的机会平等,“志智双扶”是提高个体内生能力的关键途径。一般而言,志智双扶的举措,与心理疏导、教育帮扶、技能培训分不开,也与产业发展、就业帮扶有关系,它们会共同促进个体由传统性向现代性迈进。因此,从英格尔斯的现代性理论、阿玛蒂亚·森的能力贫困理论、舒尔茨的人力资本理论和世界银行的贫困认知税理论出发,贫困不仅是物质的贫困,还是思想观念、行动能力、话语体系的贫困,贫困户科学文化素质不高,他们往往缺乏一技之长,难以应对现代化市场经济体系的风险挑战,更难以做出适应市场化的积极改革,应该从个体层面根据他们实际情况进行相应的培育,激发他们自身的内生动力,方可最终改变现状。因此,从心理调适、文化教育和技能培训机制三个方面入手,探究相对贫困人口“志智双扶”的个体培育机制,具有重要价值。

1. 心理赋能

贫困感知和生产发展意识对发展能力提升效果存在显著主效应[17]。这说明,为脱贫户心理赋能,增加脱贫户稳定脱贫的自主性、提升其劳动效能和明确劳动意义,具有重要的价值。心理赋能即心理帮扶,赋能的对象是脱贫后的心理依赖者。作为一个整体概念,心理赋能能够起到显著中介作用的是“自主性、效能感、工作意义”[18],因而需要从政策引导、意识觉醒、认知转变、示范带动、平台搭建等维度构建以培育农民主体性为内核的心理服务体系。

2. 知识赋能

知识赋能要靠外界输入而非内心顿悟,知识赋能最主要的方式是教育,包括中小学教育、职业教育、高等教育等,也包括管理培训与技术培训。研究表明,与普通农户一样,脱贫户接受劳动技能培训后,掌握一门以上农村实用技术,综合素质得以提高,人力资本存量增加,从而可以促进农业技术进步和劳动生产率不断增长[19]。而部分学员受训后在农业领域创业或扩大生产规模,能够取得良好的经济效益。不少学员还在扩大生产过程中带动周边农户可持续发展,是农村致富带头人,这是典型的知识赋能。同时,技术可以赋予个体更多权能,能够推动个体能力向群体能力的横向迁移,知识赋能可以带动技术赋能,进而推动脱贫户的阶层流动与自我实现[20]。

3. 培训赋能

培训可以拓展脱贫户的信息视野,助推其成长为有科技素质、有职业技能、有经营能力的新型农民,因此建议从以下几个方面进行改进:一是区分层次,有重点多形式开展培训。根据不同群体的诉求与特点,采取不同的培训方式。二是开展精准培训服务,扶贫先扶智,应精准培养一批有文化、懂技术、会经营、善管理的脱贫户,全方位增加他们的收入,增强其可持续发展能力。三是采取集中讲授、现场教学、实地参观等并行的培训模式,让脱贫户开眼界、拓思路、提素质。四是培训与产业相结合,带动产业快速发展。

(二)能力建设:志智双扶家庭导引方式

家庭是人类社会的基本单位,家庭功能的正常发挥是人类社会发展的重要前提之一。阿玛蒂亚·森(Amartya Kumar Sen)从人的可行能力视角将贫困界定为:人们创造收入、维持正常生活和参与社会活动的可行能力的剥夺[21]。具体而言,它既包含选择机会与选择能力的缺乏,也包括选择权利的缺乏[22]。家庭发展的困境不仅是由于收入贫困,更多是机会与权利的缺失所导致的可行能力贫困,而家庭可行能力贫困的主要原因是工具性自由的缺失。家庭发展能力是后扶贫时代脱贫户稳定脱贫的关键议题,即使是已经步入中等收入水平的家庭也面临着家庭发展能力问题。而脱贫家庭更容易出现家庭变迁、家庭功能弱化、家庭需求与家庭功能对应结构失衡、家庭功能供求的自我均衡机制失灵等问题,家庭能力建设比以往更加依赖外部的支持。家庭教育对脱贫户稳定脱贫具有重要意义,因为家庭教育在教育扶贫中具有主体地位和作用。当前我国脱贫家庭的资产拥有量较低,资产贫困率远高于收入贫困率,家庭户主的教育、就业以及家庭照顾的需求等对资产贫困状况具有显著的影响[23]。故此,家庭教育可以推动脱贫地区形成“教育一个学生,带动一个家庭,影响整个社会”的良好效应[24]。再加上,家庭教育功能正向现代化转化。人的现代化以及终身发展需要,与推进家庭教育现代化有莫大的关系,其主要体现在思想、体系、内容和功能四个方面,“多元性、开放性、科学性、终身性”成为未来家庭教育功能转变和价值提升的主要特征。

目前,脱贫家庭存在如下问题:一是部分家庭成员安于现状、不思进取问题;二是部分家庭成员就业意愿不强、就业能力不足问题;三是部分家庭资源缺乏、家庭发展能力不足等问题。针对脱贫家庭所存在的思想观念相对落后、脱贫内生动力不足及家庭资源匮乏等问题,应通过志智双扶来解决。通过“扶志”帮助脱贫家庭转变观念,树立正确的志向,意在思想、观念、风俗习惯和脱贫信心上帮扶,提高可持续生计的积极性,奠定培育脱贫户稳定脱贫内生动力的坚实基础;通过“扶智”意在对现存脱贫家庭资源匮乏、家庭发展能力不足等问题上重点帮扶,让脱贫家庭可以通过帮扶找到一条适合自家实情发展的可持续生计之路,从而促进脱贫家庭的稳定脱贫。

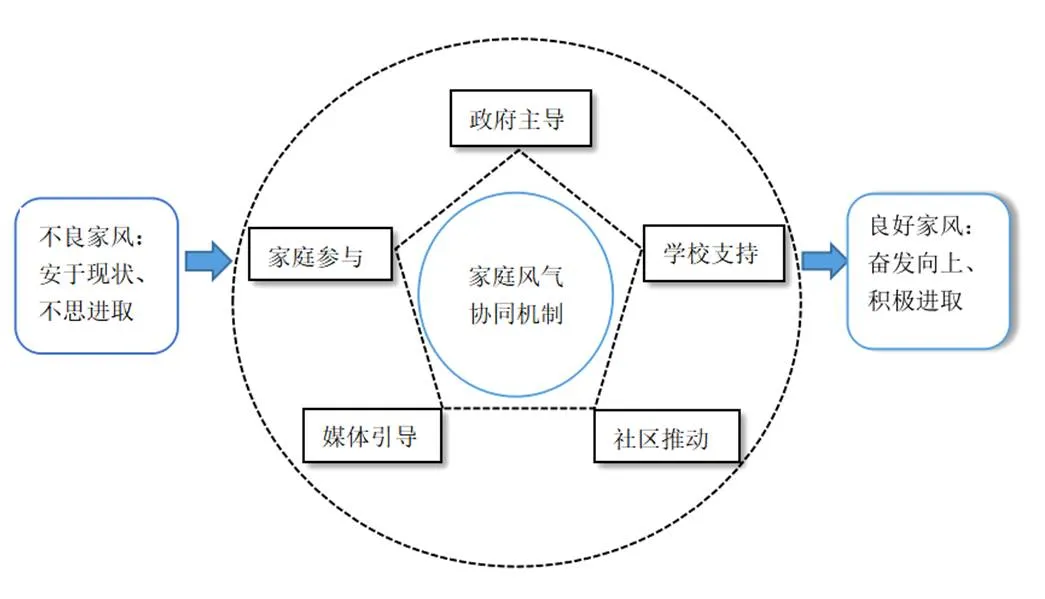

图5 促进脱贫户稳定脱贫的家庭风气优化路径

1. 强化家庭风气引导

习近平关于家风建设理论论述中,特构建了“家庭、家教、家风”三位一体的家风建设体系,并指出家庭为“基”,是家风建设的基石,家风为“体”,家教为“用”,发挥利用好家庭教育对人的引导作用,充分发挥家风对社会风气的引领、净化作用,这些论述为本文提出的观点提供了良好的理论基础。因此,如图5所示,从政府、学校、社区、家庭、媒体“五位一体”出发,充分发挥政府主导、社区推动、学校支持、家庭参与和媒体引领的作用,构建家风建设的联动体系,推动家风对脱贫家庭稳定脱贫的文化引领和价值规范。

2. 强调家庭政策供给

家庭政策应为家庭提供一个支持性的制度环境,改善家庭的微观结构,提高家庭的发展能力,增强家庭的抚幼和养老功能,提高家庭的福利水平。家庭政策的制定应该建立在家庭发展的基础上,支持和加强家庭的自有功能;应以扩展可行能力为导向,以适度普惠为家庭政策的价值取向,以多元参与构建家庭政策体,以转变观念来营造重视家庭发展的社会氛围[25]。例如,可以针对不同类型、不同层次的脱贫家庭,制定支持家庭团聚政策、支持家庭—工作平衡政策、支持留守老人政策、支持和扶助家庭功能正常化政策等,从而弥补脱贫家庭因病残、因学、因意外等导致的家庭功能弱化问题,确保脱贫家庭愿脱贫、能脱贫、可脱贫。需要注意的是,家庭政策的建构不仅仅是政府行为,而是需要政府、社会组织、社区、市场、家庭协同参与建构,才能形成网络化的保障体系。

3. 聚焦家庭资源培育

家庭资源可分为内源性资源和外源性资源,内源性资源包括家庭成员之间的经济支持、家庭成员之间的情感支持、家庭环境中健康和教育管理、结构性支持;外源性资源主要包括家庭成员的社会关系支持、经济资源、文化资源、医疗资源等。家庭资源是脱贫户家庭能力发展的基础,是满足家庭成员生活、发展需要的关键。而脱贫家庭由于家庭资源匮乏导致家庭发展能力不足,家庭功能弱化,家庭成员可行能力的剥夺。因此,培育家庭资源是提高脱贫户家庭发展能力的前提,是确保脱贫家庭平等享有社会提供的医疗、教育、就业、工作及追求幸福的权利和机会,培育家庭资源是保障脱贫家庭巩固脱贫攻坚成果的关键。然而培育家庭资源是一项长期又有系统的工程,既需要家庭成员不断积极进取提升自身能力,逐渐增强资源积累的能力,又需要政府、社区等外部力量的参与和支持,共同帮助脱贫家庭积累资源方能持续长效。同时,通过构建脱贫地区农户家庭经济发展能力综合评价指数的分析模型来彰显其和稳定脱贫的关系,也比较重要[26]。

(三)家园守护:相对贫困志智双扶社区协同手段

社区是基层的社会治理单元,社区治理的成效关系到国家治理体系的完善和治理能力的提高[27],通过调整和优化基层治理机制来提高基层治理能力,是脱贫户稳定脱贫的重要着力点之一。因此,脱贫户的稳定脱贫需要政府组织主导,市场、社会等多方面治理主体参与,遵循以“系统开放性、整体协调性、多元协同性”为价值内核的协同治理思想。“在治理实践中,协同治理因为能产生协同效应,被认为是治理主体间最能形成合力、最为和谐的关系”[28]。社区协同治理是协同治理思想在社区层面的应用,它体现为社区内外多元利益主体在社区公共事务的管理和社区服务的供给中形成的合力。开展社区建设,共享资源,促进生产和就业,利用相关制度保障多方利益主体参与社区治理,促使彼此利益相连,最终达到社区善治,这是构建脱贫户稳定脱贫的重要途径。因此,解决脱贫户稳定脱贫需要考虑出社区层面的影响因素,从社区主体协作、社区资源共享和社区利益联结机制三方面入手。

1. 构建促进志智双扶的社区主体协作机制

保障社区主体间的平等参与,是激发内生动力的途径,也是志智双扶促进稳定脱贫的前提。显然,社区治理需要多重治理能力合作与协同[29]。这就需要进一步拓宽主体间的互利共享空间,挖掘与推动农村社区治理的政治空间、文化空间、价值空间,优化农村社区治理主体利益协同的共建环境,开展多元的脱贫户组织形式,创造社区精英为脱贫户服务的机会,把自身发展和稳定脱贫结合起来[30]。

2. 构建促进志智双扶的社区资源共享机制

农村社区是一个多元主体共在的场域[31],这使得社区内部以及社区间的组织资源、制度资源、信息资源文化资源等存在不平衡的状态[32],从而导致片区的发展失衡。因此,从地方发展政策、社区自然资源与基础设施条件、脱贫户意识与文化传统、产业发展基础知识和技术、社区治理能力与治理水平、社区社会资本水平与组织化程度等维度展开,理顺社区协同在“志智双扶”领域的知识生产及分享机制,对促进脱贫户的稳定脱贫尤为重要。

3. 构建促进志智双扶的社区利益联结机制

目前,我国农村社区治理出现一些负面影响,如过度依赖行政路径与政府指导的产业扶贫项目,而地方政府忽视市场规律和运动式地推动产业结构调整[33]。由于缺少脱贫户的社会性参与以及农村社区的公共平台,往往容易产生社区瞄准偏离、差距加大、秩序紊乱等问题[34]。可以想见的是,随着社区集体经济从无到有、由小变大,将来农村社区公共物品的供给、社区干部的工资以及社区弱势群体的福利保障等都可以从社区集体经济中出资,这可以形成志智双扶的社区利益联结机制,促进脱贫户稳定脱贫。

(四)构建安全网:志智双扶社会支持叙事

能否有效地解决脱贫户稳定脱贫的社会支持问题,不仅事关中国的社会稳定和国家的长治久安,而且也关系到巩固脱贫攻坚成果是否有效。因此,只有建立多层次、立体化的促进脱贫户稳定脱贫的社会支持网络,才能化解政治风险,维护社会稳定,促进社会发展。

社会支持是国家、团体和个人组成的与个体有关联的关系网络[35],并对支持对象进行相应社会供给和社会保障的一种方式[36],分为工具性支持、情感支持和认可支持[37]。能否有效地解决相对贫困志智双扶的社会支持问题,不仅事关中国的社会稳定和国家的长治久安,而且也关系到相对贫困能否有效治理。因此,只有建立多层次、立体化的相对贫困志智双扶社会支持网络,既要有政府的政策支持和制度保护,又要能够有效发挥社区服务和“第三部门”的积极作用,才能从根本上志智双扶的社会支持问题,从而化解政治风险,维护社会稳定,促进社会发展。例如,有研究指出,脱贫户从个体社会支持网络中获得的资源,能够有效支撑其基本生活,它们与社会保障制度一起,构筑成社会安全网[38],从而改变脱贫户的认知与思维、激发脱贫户的内生动力、增强脱贫户的发展能力、净化脱贫户的家庭环境,使其做出彻底改变生活的意愿和行为[39]。基于此,此处从“社会资本培育、社会网络支持、社会政策优化”等方面来探讨志智双扶的长效机制。

1. 社会资本培育

社会资本是实存或者潜在的资源复合体[40],可以作为人际互动过程中存在的信任、合作、共享、互惠等资源[41],是人与人之间的关系和社会结构中衍生出来的社会网络、民间参与和普遍信任的范式[42]19,是一种制度化的关系网络,具体可以表现为社会网络、信任、合作(互惠)、参与、共享等[43]。社会资本可以转化为脱贫户所需要的社会关系网络中各种资源帮助,减少他获取脱贫机会所需付出的成本,这样也就相当于让他得到了某种程度的保障[44]78。

2. 社会网络支持

社会网络是相互联系的社会行动者结成稳定的关系结构[45]。社会网络对弱势群体起着关键的作用,特别是在劳动力流动方面[46]。良好的社会网络可以在很大程度帮脱贫群体重新融入社会生活,提升他们的生活质量。

3. 社会政策优化

志智双扶的长效保障机制,主要包括健全的保障体系、完善的政策体制、持续的增收机制、均等的公共服务与丰富的社会网络等,这些内容也是社会支持体系的重要构成。因此,从社会支持理论出发,将相对贫困志智双扶的长效保障机制界定为“社会支持体系”,有助于从城乡一体化的背景来理解志智双扶的保障举措。同时,贫困群体获得的社会支持很弱,强关系在贫困群体的社会支持网中发挥着重要作用,除此之外几乎没有任何其他的社会资源,贫困群体很难通过社会交换建立社会关系,因此通过培育民众的社会资本、建构良好的社会网络关系、制定相应的政策保障制度以及构建完备的社会服务体系,从而由外而内改善贫困群体的社会关系构成,将弱关系带入贫困群体的社会支持网,这是构建志智双扶模式的根本保障。此外,社会支持是人们健康生活的重要保障,当个体们处于逆境之中,良好的社会支持系统可以给我们力量和信心;当处于顺境之中,社会支持可以提供快乐和充实,即社会支持能够为个体提供度过困难与抓住机会的勇气与能力。社会支持系统主要分为政策支持、资源支持、关系支持、组织支持与服务支持,无论是哪种支持,都与志智双扶的志气需求、心理需求、能力需求、智慧需求等吻合,因此能够保障志智双扶模式的有效开展。

当然,要系统解决相对贫困志智双扶问题,还需要以下四种途径作保障:第一,制度途径。通过完善政策体系、出台法规文件,将志智双扶模式的实施纳入顶层设计的范畴,以创新体制机制来实施志智双扶的模式,将国家的政治优势、制度优势转化为治理效能、基层红利。第二,技术手段。以大数据、区块链、人工智能等新兴技术为驱动工具,根据志智双扶的实际需求,提供精准化、个性化、差异化、多样化的路径供给,提高实施效率,增强实施效果。第三,道德手段。通过榜样激励、示范引领、正面教育、言语鼓励等方式,为模式的实施提供精神支持与文化支撑。第四,行政手段。通过设立赏罚分明的奖惩机制和职责权利相统一的权责体系,对成效明显的志智双扶行为进行奖励,对成效较差甚至有负面影响的做法进行诫勉甚至问责,树立正确的双扶导向。

[1] 刘欢. 从绝对到相对转变视域下的中国农村脱贫新探析——基于精准扶贫背景的分析[J]. 软科学2017(5): 11-15.

[2] STOUFFER S A, SUCHMAN E A, DEVINNEY L C, et al. The American soldier: adjustment to army life [M]. Princeton: Princeton University Press, 1949.

[3] 乌德亚·瓦格尔. 贫困再思考: 定义和衡量[J]. 刘亚秋, 译. 国际社会科学杂志(中文版), 2003(01): 148-157.

[4] 张永丽, 徐腊梅. 中国农村贫困性质的转变及2020年后反贫困政策方向[J]. 西北师范大学学报(社会科学版), 2019(5): 129-136.

[5] 关信平. 论现阶段我国贫困的复杂性及反贫困行动的长期性[J]. 社会科学辑刊, 2018(1): 15-22+209.

[6] 高强, 孔祥智. 论相对贫困的内涵、特点难点及应对之策[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2020(3): 32-40.

[7] 孙久文, 夏添. 中国减贫战略与2020年后相对贫困线划定——基于理论、政策和数据的分析[J]. 中国农村经济, 2019(10): 98-113.

[8] 孙久文, 张静, 李承璋, 卢怡贤. 我国集中连片特困地区的战略判断与发展建议[J]. 管理世界, 2019(10):150-159+185.

[9] 汪三贵, 曾小溪. 后2020贫困问题初探[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2018(02): 13-19+95.

[10] 莫光辉, 张菁. 基于“人本主义”视角的贫困人口扶志扶智路径创新[J]. 中共中央党校学报, 2018(03): 102-110.

[11] 薛刚. 精准扶贫中贫困群众内生动力的作用及其激发对策[J]. 行政管理改革, 2018(07): 51-55.

[12] 谢治菊, 李小勇. 认知科学与贫困治理[J]. 探索, 2017 (06): 127-135.

[13] [美]米格代尔. 农民、政治与革命[M]. 中央编译出版社, 1996.

[14] 檀学文, 白描. 论高质量脱贫的内涵、实施难点及进路[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版). 2021, 42(02): 29-40+2.

[15] 中共中央党史和文献研究院编. 习近平扶贫论述摘编[M]. 北京: 中央文献出版社, 2018.

[16] 苏志豪, 徐卫周. 塑造农民主体性: 2020后走出扶贫“内卷化”困境的路径选择[J]. 现代经济探讨, 2020(8): 29-35.

[17] 杨海蕾, 吕德宏. 贫困农户脱贫意识对其发展能力提升效果影响分析——扶贫小额贷款支持下的交互效应与调节效应检验[J]. 武汉金融, 2020(7): 48-54,71.

[18] 任格, 崔遵康, 刘平青. 心理赋能视角下新生代员工工作投入行为研究——一个跨层中介模型[J]. 科技与经济, 2020(3): 71-75.

[19] 魏毅, 彭珏.“授人以渔”: 赋能式扶贫开发效果分析——基于重庆市“雨露计划”培训学员的回访[J]. 农村经济, 2012(2): 66-69.

[20] 李俊清, 祁志伟. 自媒体赋能语境下个体参与贫困治理的动因、方式与成效[J]. 公共管理学报, 2020(3): 74-87, 170.

[21] Srinivasan T N, SEN A K.Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation [J]American journal of agricultural economics, 1983, 65(1): 200-208.

[22] BIONDO K D. The tyranny of experts: economists, dictators, and the forgotten rights of the poor [J]. European journal of development research, 2015, 27(1): 186-188.

[23] 邓锁. 城镇困难家庭的资产贫困与政策支持探析——基于2013年全国城镇困难家庭调查数据[J]. 社会科学, 2016(7): 75-86.

[24] 吴本健, 罗玲, 王蕾. 深度贫困民族地区的教育扶贫: 机理与路径[J]. 西北民族研究, 2019(3): 97-108.

[25] 聂飞. 家庭发展的困境与政策调适——基于可行能力的视角[J]. 求实, 2015(6): 56-63.

[26] 段塔丽, 高敏, 管滨, 等. 农户家庭经济发展能力综合评价指标构建——基于陕西省安康地区农户调查[J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2014(3): 24-30.

[27] 姜振华. 社区协同治理视野中的“三社联动”: 生成路径与互构性关系——基于北京市将台地区的探索[J]. 首都师范大学学报: 社会科学版, 2019(2): 73-82.

[28] 胡小君. 从分散治理到协同治理: 社区治理多元主体及其关系构建[J]. 江汉论坛, 2016(4): 41-48.

[29] 陈伟东, 张继军. 社区治理社会化: 多元要素协同、共生[J]. 社会科学家, 2016(8): 38-43.

[30] 李婷婷. 协作治理: 国内研究和域外进展综论[J]. 社会主义研究, 2018(3): 131-143.

[31] 王东, 王木森. 多元协同与多维吸纳: 社区治理动力生成及其机制构建[J]. 青海社会科学, 2019(3): 126-131, 141.

[32] 叶良海. 城市社区公共资源的整合与共享[J]. 重庆社会科学, 2016(12): 39-46.

[33] 贺雪峰. 精准扶贫首先要做到精准识别[N]. 第一财经日报. 2015年11月16日(A11).

[34] 孙兆霞. 脱嵌的产业扶贫——以贵州为案例[J]. 中共福建省委党校学报, 2015(3): 14-21.

[35] 姜向群, 郑研辉. 城市老年人的养老需求及其社会支持研究——基于辽宁省营口市的抽样调查[J]. 社会科学战线, 2014(5): 186-192.

[36] 陈成文. 论可持续发展视野中的农村社会支持[J]. 中国人口·资源与环境, 2000(4): 17-19.

[37] LAROCCO J M, HOUSE J S, FRENCH J R, et al. Social support, occupational stress and health[J]. Journal of health and social behavior, 1980, 78(2): 62-187.

[38] 贺寨平, 李汉宗. 城市贫困人口的社会支持网研究——以天津为例[J]. 天津师范大学学报: 社会科学版, 2009(5): 33-37.

[39] 谢治菊. 人类认知五层级与生态移民社会适应探讨——基于HP村的实证调查[J]. 吉首大学学报: 社会科学版, 2018(3): 99-107.

[40] O′SHEA D W,RICHARDSON J G. Handbook of theory and research for the sociology of education [J]. Contemporary sociology, 1986, 16(6): ii.

[41] 周红云. 社会资本及其在中国的研究与应用[J]. 经济社会体制比较, 2004(2): 135-144.

[42] 林南. 社会资本—关于社会结构与行动的理[M]. 上海人民出版社, 2005.

[43] 王朝明, 郭红娟. 社会资本视阈下城市贫困家庭的社会支持网络分析——来自四川省城市社区的经验证据[J]. 天府新论, 2010(1): 7.

[44] 卜长莉. 社会资本与社会和谐[M]. 社会科学文献出版社, 2005.

[45] 张文宏. 中国社会网络与社会资本研究30年(上)[J]. 江海学刊, 2011(002): 104-112.

[46] 边燕杰. 城市居民社会资本的来源及作用: 网络观点与调查发现[J]. 中国社会科学, 2004(3): 136-146+208.

Research on a “Four-dimensional-integrated” Model to Support both the Will and the Wisdom of Relative Poverty

XIE Zhiju1, LI Xiaoyong2, LI Xiaofei1

(1. Public Administration School, Guangzhou University, Guangzhou 510006, Guangdong, China; 2. Guangzhou Panyu Polytechnic, Guangzhou 511483, Guangdong, China)

After the Fourth Plenary Session of the 19th Central Committee, the fact that China's poverty reduction strategy has shifted to “relative poverty” has been officially recognized at the national level. The key to anti-poverty in the relative poverty stage lies in the willingness, ability and opportunities of poverty reduction. Therefore the core of the solution is to strengthen the awareness, actions and resources of the households that have escaped absolute poverty. Because supporting the will is mainly to provide ideas and strengthen confidence, and supporting the wisdom is mainly to help the training of thoughts and skills, the former is about individual psychology, i.e., willingness to sustainable development, while the latter is about individual ability, i.e., action for sustainable development. What the two solve together is the “sustainable development will, sustainable development expectation and sustainable development capability” of the households that have escaped absolute poverty. In addition to individual factors, these issues are also related to family status, community resources, and social support. Therefore, in view of relative poverty, this article defines the model of promoting the will and the wisdom of the households that have escaped absolute poverty as a four-dimensional-integrated model of “individual cultivation, family guidance, community collaboration and social support” from the perspective of micro, meso and macro factors that affect the psychology and behavior of households that have escaped absolute poverty, and systematically analyzes the basis and realization path of this model.

poverty eradication, relative poverty, four-dimensional-integrated, supporting both the willingness and the wisdom, rural revitalization

F323.8

A

1672-4860(2022)05-0026-11

2022-04-16

2022-08-01

谢治菊(1978-),女,汉族,重庆合川人,教授,博士。研究方向:贫困治理与乡村振兴。

李小勇(1979-),男,汉族,贵州遵义人,副教授,硕士。研究方向:乡村建设与乡村振兴。

国家社科基金后期资助项目“认知科学与贫困治理研究”,项目编号:21FZZB017。

·感谢匿名审稿人对本文的建议,作者文责自负。