“一贯”的转义与古代认知结构的变化*

刘 舫

“一以贯之”,简称“一贯”,出自《论语》,是孔子论道的重要命题之一。前贤对“一贯”的研究主要分为两种:一是在经学的视角下分析“一贯”在《论语》中的确切含义,诠释其在先秦儒学中的意义;二是在宋代理学的视角下通过阐明自然之理与万物“一贯”的关系,来佐证理学的义理。“一贯”从先秦道德践履的方法向宋代认知世界的方法的转变,并不仅仅是诠释视角和内容的不同,而是有更深层的原因。经典命题被置于新语境时,往往会通过转换意义获得新的生命,从而以非常高的契合度和解释力再次进入人们的视野,呈现出深远的历史“流动感”。这种意义的转换反映出古人认识世界方式的变化。“一贯”正是通过重新诠释成为了古代天人相分的认知结构中重要的哲学方法。

一、“一贯”的“行事”义与“统”义

《论语》中两次出现“一以贯之”:其一,曾子以“忠恕”解释孔子的“一贯”之道;其二,孔子告诫子贡“一以贯之”比“多学而识”更重要。①两处分别为:子曰:“参乎!吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出。门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”(《里仁》)子曰:“赐也,女以予为多学而识之者与?”对曰:“然,非与?”曰:“非也,予一以贯之。”(《卫灵公》)参见刘宝楠:《论语正义》,北京:中华书局1990年,第153、612页。据此清代学者考定“贯”应理解为“行”“事”。②参见焦循、王念孙、阮元三人之说。刘宝楠:《论语正义》,第151—153页。无论是“忠恕”还是对比“多学而识”,“一贯”始终围绕着人的道德知见展开,所以,学者多赞同训“贯”为“行事”,符合儒家注重践履之义。孔子所言“一贯”隐含了一个前提,即人自觉地保持德行就是顺应天道的体现。“道”是形而上的,不可见,需要通过“天道”示人,天象的变化昭示“天道”,人由此感知“道”。“公曰:‘敢问君子何贵乎天道也?’孔子对曰:‘贵其不已。如日月东西相从而不已也,是天道也。不闭其久,是天道也;无为而物成,是天道也。已成而明,是天道也。’”①《礼记正义》卷五十《哀公问》,北京:北京大学出版社2000年,第412页。人观天象不仅仅看日月星辰的变化,还要在其中汲取意义,并将此看作道对人的要求,顺应这些要求就是行道,所谓“天之历数在尔躬,允执其中”。②刘宝楠:《论语正义》,第756页。因此,由天道之行感悟人之德性,在德行中获得道之体验,使不可闻、不可诘的道得以知晓和遵循。孟子说:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。”③《孟子注疏》卷十三上,北京:北京大学出版社2000年,第1611页。天道成为寄寓“道”的可见之象,担当着意义之源,以事天来譬喻行道,从而可以“一以贯之”。虽然孔子只言人伦,但因为有“道—天—人”的一体性,所以他就是在言“道”。

《论语》之外,“一贯”又见于《庄子》《荀子》和《吕氏春秋》等典籍。如“以可不可为一贯”。④郭庆藩:《庄子集释·德充符》,北京:中华书局1959年,第205页。“以类行杂,以一行万……为之、贯之、积重之、致好之者,君子之始也。”⑤王先谦:《荀子集解》卷五《王制》,北京:中华书局1988年,第163页。“亡国之主一贯。天时虽异,其事虽殊,所以亡同者,乐不适也。”⑥许维遹:《吕氏春秋集释》卷二十三《贵直论·过理》,北京:中国书店1985年,第8页。

这些“一贯”都含有前后一致的连贯义,与道德践履明显不同。可见,汉以前“一贯”并非《论语》独有,而是有比较统一的用法,此“贯”义为两汉沿用。如《史记·乐书》:“礼乐之说贯乎人情矣。”⑦《史记》卷二十四,北京:中华书局1959年,第1202页。《汉书·谷永传》:“以次贯形,固执无为”。颜师古注:“贯,联续也。”⑧《汉书》卷八十五,北京:中华书局1962年,第3464页。又金鹗《释贯》:“《论语》‘吾道一以贯之’,‘贯’字当作‘毌’,今本作贯,假借通用也。”(《求古录礼说》卷六,《皇清经解》本)王弼《论语释疑》释“贯”为“统”,而不用行事义:“贯,犹统也。夫事有归,理有会。故得其归,事虽殷大,可以一名举;总其会,理虽博,可以至约穷也。譬犹以君御民,执一统众之道也。”⑨皇侃:《论语义疏》卷四引王弼语,知不足斋丛本。皇侃《论语义疏》承王弼之说,明确了孔子“一贯之道”就是指以“一道”贯通“天下万理”:“道者,孔子之道也。贯,犹统也,譬如以绳穿物,有贯统也。孔子语曾子曰:吾教化之道,唯用一道以贯统天下万理也。”⑩皇侃:《论语义疏》卷四。经过王、皇二人的诠释,此章的重点从通过“忠恕”阐明“一贯之道”的内涵变为通过点明“贯”义凸显孔子之道的普遍性。宋儒循此思路进而探索本体与末用的关系,邢昺疏云:“贯,统也。”⑪《论语注疏》卷四,北京:北京大学出版社2000年,第56页。朱熹释“贯”为“通”。⑫朱熹:《四书章句集注》,《朱子全书》第6册,上海:上海古籍出版社、合肥:安徽教育出版社2002年,第96页。后学遂成聚讼,清人刘宝楠有“一贯之义,自汉以后,不得其解”之叹。⑬刘宝楠:《论语正义》,第153页。

二、天人关系重构与认知结构变化

《论语》“一贯”章隐含了人行德与行道的一体性,而这个道是人通过体悟天道变化而获得的意义本原。这种一体性是古人认知世界的前提,《易传》云:“仰以观于天文,俯以察于地理。”这看似在描述古人忠实地记录自然现象,但其实在积累经验的同时,也产生了处理经验的知识体系。“维天之命,於穆不已。於乎不显,文王之德之纯!”⑭《毛诗正义》,北京:北京大学出版社2000年,第1509—1510页。“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”⑮刘宝楠:《论语正义》,第37页。“所谓天者,非谓苍苍莽莽之天也。君人者,以百姓为天。”⑯刘向撰,赵善诒疏证:《说苑疏证》卷三《建本》,上海:华东师范大学出版社1985年,第78页。

天道的变化不只是自然现象而已,其所显现的“德性”才是人们观察的旨趣所在,它被转化为价值判断的标准。不仅天下国家的版图模拟天穹的分野,个人的行为也以顺应天道为“得道”,即“道德”,“德”训为“得”。由观天获得的节律性还反过来要求天必须始终遵循规律运动。“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。先天而天弗违,后天而奉天时。天且弗违,而况于人乎,况于鬼神乎?”①《周易正义》,北京:北京大学出版社2000年,第27页。人的行为若能合于天地、日月、四时、鬼神,则称为“大人”,也就是道德高尚的人。然而“先天而天弗违”揭示了其中的评判标准首先是由人颁布给天的,于是“天且弗违”,也就是借天道来规范人道。因此,人对待天道的方式是“法天之用,不法天之体”,“天之体”看似来自对天象的观测,而其实是人的自我要求,所以是自明的,无须效法。而“法天之用”是指“因天象以教人事”,②《周易正义》,第1页。根据天象的变化体现天道意志决策人事行为。因此,天象的记录反映的是人对天道的理解,制定律历是观测天象和阐释天道的大事。“古者,帝王之治天下,以律历为先;儒者之通天人,至律历而止。”③《宋史》卷六十八,北京:中华书局1977年,第1491页。律历的颁行既是昭告统治者的合法性,也是施政于民的重要依据。历法本身需要通过天文观测来制定,衡量历法高明与否必须比对实际发生的天象。可是制定历法的“设准”却并非归纳观测记录的数据所得,而是依据能“通天人”的儒者之说。

“王者易姓受命,必慎始初,改正朔,易服色,推本天元,顺承厥意。”④《史记》卷二十六,北京:中华书局1959年,第1256页。新王朝的建立首先要“改正朔”,即改用新历法,历法的起点为“天元”,又称“历元”“上元”,是指各种天象周期的共同起点,值子时、朔日、冬至、甲子,此时天象呈现为日月合璧,五星连珠,然后日、月、五星各自运行,经过一个周期再次交会在同样的时间点,计算历法就是细化这个过程,得出周期的长度。然而这个时间点本身只是儒家理想政治的象征,并不具有可证实性,因此在这样的框架中,实际的天文观测数据与历法算出的天象变化始终存在紧张关系,从而导致执政者不断启用新历。

当历法所依赖的观念变化远远落后于测量技术的发展时,后者依据不断积累的经验,必然对前者提出质疑和挑战。“后魏末,清河张子信,学艺博通,尤精历数。因避葛荣乱,隐于海岛中,积三十许年,专以浑仪测候日月五星差变之数,以算步之,始悟日月交道,有表里迟速,五星见伏,有感召向背。”⑤《隋书》卷二十,北京:中华书局1973年,第561页。南北朝时北魏人张子信通过三十年的观测发现天体运行的速度是不均匀的,从而解释了日食和月食的发生与历法推算有出入的原因。此前已知五星的运行有顺行与逆行,但仍然没有在预报的时间出现在相应的位置,原因在于当时人们认为天体的运行都是匀速的,“迟速”和“见伏”是相对于原来的观测经验而言,天体的“匀速”运动是天道启示“常”和“信”的重要表征,也使天象异常是天对人事失度的感应之说得以成立。所以当天文观测显示“不均匀”是一种“常态”时,就会产生重新解释“天道”的需要。为此,张子信在这里仍然诉诸“有感召向背”的天人感应理论,说明当时还没有更好的理论可以解释这种现象,而他的实测成果也要到隋代刘焯修《皇极历》时才被采用。但是,《皇极历》最终也未颁行于世。又如,唐初东都道士傅仁均放弃推算“上元”,改据月亮的实际运动速度替代平均运动速度制定出《戊寅元历》,最终因为预推贞观十八年(644)将有四个连续大月出现,与原来按照月亮平均运行速度制定的一大月一小月的历法差异过大而被废止,其原因并非测量本身的问题,而是结果过于“离经叛道”,一旦施用,恐引起混乱。可见,即使有历算作为证据,人们也很难接受天象变化游离于“天道”观念之外,于是把历算与观念的偏差归咎于儒者不通“历”,历家不懂“道”,要求两者最终应该统一在天人一致的理想中。

然而,随着观测数据的积累和精度的提高,追求更精确的历法仍在继续,一些历算的成法被推翻,人们渐渐明白日月运行有其自身的节律,这种节律并非完全符合历法的推算。与此同时,历法的诠释问题也已经不是“星翁历生之责”,而由儒生来担当,他们掌握的天人之学具备认识“古今所同”“纲目一”⑥《宋史》卷六十八,第1492、1498页。的能力,可以消化不断出现的新天文现象。

历理与历算的分置可以看作天道与天象的分离,天象变化无法完全测准的事实逐渐被人接受,天人二分的认知结构形成。形而下的天象不再担当“道”的化身,人们不再唯据灾异断人事,但这并不妨碍人们仍然把“天道”视为不变的价值依归。“盖圣人不绝天于人,亦不以天参人。绝天于人则天道废,以天参人则人事惑,故常存而不究也。”①《新五代史》卷五十九,北京:中华书局1974年,第397页。又,王安石说:“今或以为天有是变,必由我有是罪以致之,或以为灾异,自天事耳,何豫于我?我知修人事而已。”(《临川先生文集》卷六十五《洪范传》,《王安石全集》第6册,上海:复旦大学出版社2016年,第1190页。)司马光说:“夫天道窅冥恍惚,若有若亡,虽有端兆示人,而不尽可知。是以圣人之教,治人而不治天,知人而不知天。”(《原命》,《司马光全集》卷六十八,成都:四川大学出版社2010年,第1402页。)“天”仍然是意义的来源。张载说:“儒者则因明致诚,因诚致明,故天人合一。”②张载:《正蒙·乾称》,《张载集》,北京:中华书局1978年,第65页。程颐说:“天人本无二,不必言合。”③《河南程氏遗书》卷六,《二程集》,北京:中华书局2004年,第81页。宋人所说的“天”其实是“道”,借“天”之名“律人事”。在这个意义上不存在与人道分离的天道。

“变化,天道也;云为人事也。圣人以天道人事本无二理,故其兴《易》也,即人事以明天道,非舍人事别有所谓天道也……夫天下之吉凶与天下之亹亹者即人事也,而圣人定之成之,则以天道律人事也。”④王宗传:《童溪易传》卷三十《系辞下》,上海:上海古籍出版社2017年,第554—555页。在这样的认知结构下,人们对经典的理解必然发生变化,如果经典坚持原义,拒绝更新,就会在时间中终结,沦为“史料”,不再是“经”。反之,新的诠释带着经典的回响使其言说先天地具有说服力,人们愿意使用一个“陈辞”来描述一种新的领会,而其中暗含着源自历史的支撑,表面上是经学诠释的嬗变,其实反映的是对世界的新认识。

三、天人分途与“一贯”的转义

虽然天象物候与人事不再产生直接的意义联结,但人身处世界之中,仍需要在观念中整理安顿它们。周敦颐作《太极图》,从“太极”“阴阳”“五行”“男女”“万物”勾勒整个自然的演化。邵雍则借用《周易》八卦创作《先天图》来说明自然的起源。这两项在北宋完成的工作,前者被指为盗用道教丹图,后者被指为歧出经典,自造易图。⑤黄宗羲评价:“康节之为此书,其意总括古今之历学,尽归之易,奈易之于历,本不相通,硬相牵合,所以其说愈烦,其法愈巧,终成一部鹘突历书而不可用也。”《宋元学案》卷十《百源学案下》,北京:中华书局1986年,第458页。而如果在自然与人文分立的背景下看,我们就会发现,他们只是运用已有的思想资源回答了前所未有的问题,因此他们的著作不能被传统经学所消化。⑥“汉学家所说之一贯,虽不尽然,而语不离宗。至宋儒乃各以所树立之主义为一贯,而论始岐。”(程树德:《论语集释》卷三一,北京:中华书局1990年,第1057页)朱熹通过提出“理”来完成自然和人文的整合,其中既包含了“物物各具其理”的旧训,将自然万物囊括其中,也包括人的道德伦理。天象观测的新进展被归为“一理”,不会影响人事。

“历象之学,自是一家;若欲穷理,亦不可不讲。然亦须大者先立,然后及之,则亦不至难晓而无不通。”⑦朱熹:《答曾无疑》,《晦庵先生朱文公文集》卷六十,《朱子全书》第23册,第2892页。因此,人可以继续追求“天理”,从而自然和人事又被绾合在同一个体系中。⑧朱熹提出“易本是卜筮书”,意在天人二分的背景下建立由卦画推导天地起源和事物多样性的认知逻辑。参见刘舫:《天人不期合:再议朱熹“〈易〉本是卜筮书”》,《哲学与文化》2021年第6期。朱熹正是看到了这一点,才对周、邵之作推崇备至。在这样的认知结构中,《论语》“一贯”的解释也发生了变化。邢昺疏云:“唯以忠恕一理,以统天下万事之理,更无他法。”⑨《论语注疏》,第56页。朱熹将“一”解释为“一理”,“贯之”的范围也由德行转换为“天地万物”。

“忠恕之所以一贯,正以其出于自然之理而相为表里也……夫圣门之学外高自下,陟遐自迩,先博以文,而后约之以礼,始于繁悉,而终于简易。”⑩朱熹:《论语或问》,《朱子全书》第6册,第641页。“忠恕”只是“自然之理”的表征,而圣门之学包括自然之理的所有分支。“一贯”交代了自然之理与万事万物的关系。⑪这里必然关涉“理一分殊”概念,这是理学研究的重要议题,本文不作展开。可见朱熹认为孔子所言之道就是“理”。“贯,通也……圣人之心,浑然一理,而泛应曲当,用各不同。”⑫朱熹:《四书章句集注》,《朱子全书》第6册,第96页。“盖曾子知万事各有一理,而未知万理本乎一理,故圣人指以语之。”①黎靖德编:《朱子语类》卷二十七,《朱子全书》第15册,第974页。如果说借“一贯”证“理”尚可质疑,那么释“贯”为“统”“通”就不能说是自造新意了。“一贯”更多地被用来系联概念,表示统一和贯通,②如“本末一贯”,陈文蔚:“周子一图统体论之,则精粗本末一贯而已。”(《陈克斋集》卷二《答李守约书》,北京:中华书局1985年,第19页。)鲍云龙:“《易》曰:‘终始万物,莫盛乎艮。’艮止是生息之意,造物自然如此,岂待人安排哉?皆本末一贯之理。”(《天原发微》卷二,四部丛刊本。)这种系联既体现于自然万象,也体现于人的酬酢万变中。对于《论语》中的“一以贯之”章,朱熹释曰:“曾子是以行言,子贡是以知言。”③黎靖德编:《朱子语类》卷二十七,《朱子全书》第15册,第980页。这一解释打开了“一贯”向知识维度延展的可能性,无疑已经超越了先秦儒家,由人的德性拓展到天地人。因此,陈淳总结字义“一贯”为“理”向人、事、物的流动,没有述及《论语》中的表述。“‘一’只是个道理全体浑沦一大本处,‘贯’是这一理流出去贯串乎万事万物之间,圣人之心全体浑沦只是一理,这是一个大本处从这大本中流出见于用。”④陈淳:《北溪字义》卷上,北京:中华书局1983年,第31页。他把万事万物作为一类,把圣人之心作为一类,隐含了宋代对自然和人文分而观之的认知结构,而两个分域通过理的流行系联,理以一贯万事万物。

至明代则用“在器之天”与“在天之天”来区分,点明人事之“天”在人而不在天。“玑衡者,在器之天也,七政者,在天之天也。在天之天,不可得而见,在器之天所可得而察,何莫非圣人心术渊源之所寓,精神流通之所及,岂可以浅窥哉?”⑤胡广:《书经大全》卷一引陈雅言语,文渊阁四库全书本。“因在器之天而观在天之天,因在天之天而循在人之天,则天人合一,七政不在天而在人矣。”⑥邱濬:《大学衍义补》卷九十二,上海:上海书店出版社2012年,第83页。清人胡煦对“一贯”所指向的论域变化看得非常清楚,他指出薛瑄以太极释“一”,物物各具一太极为“贯”,较之于曹端以仁之体用来理解“一贯”更加深刻。“曹月川曰一是仁之体,贯是仁之用。薛敬轩曰夫子所谓一,即统体之太极也。所谓贯,即各具之太极也。煦按:此解便与以仁分体用者迥别,天下何尝无解人,可知敬轩造道之深。”⑦胡煦:《周易函书》第3册,北京:中华书局2008年,第996页。

新的认知结构孕育了“一贯”的新义,明人来知德更进一步,认为朱熹以“一理”来解“一以贯之”之“一”,“理”字多余,不如只留“一”字更妥当。“但朱子虽解得是,还略差些,微不如解一即惟精惟一之一,纯一不已之一,一以贯之譬天地之有太极而万物从此出也。”⑧来知德:《来瞿唐先生日录》卷四《入圣功夫字义》,明万历刻本。去“理”存“一”的思路显示出一种方法论而不是形而上学的思考,“一”不是一本,而是流行,在这个层面上,天道和人道贯通为一,生生之太极就与德行之一贯打通。如此,“一贯”与《周易》产生了联系。吕柟的学生问:“一贯是易简?”“一贯是太极否?”吕答:“也皆是,汝们且譬如行事上看……易简是心之明诚处,对一人如此,对千万人如此,皆能知得我心,便是一贯;太极是至极之理,在近看如此,在远看如此,皆能得通此理,如此便是一贯。”⑨吕柟:《四书因问》卷三,文渊阁四库全书本。“易简”和“太极”源于《易传》,学生向老师请教两者可否与“一贯”作比,吕柟同意合而观之,指出人心和物理在认知方法上都可作“一贯”来看。“天地谓之太极,在圣谓之一贯,有此太极故万物从此出,有此一贯故万应从此出,故圣同天。”⑩来知德:《来瞿唐先生日录》卷四《入圣功夫字义》,明万历刻本。天地人物呈现出纷繁万千的可见之象,虽然它们各按其理,但对人来说它们彼此照应,息息相关。因此“一贯”比体用、内外、先后等二分更加圆融,⑪郝敬指出八卦之象既示八“体”,亦寓八“用”,“通融一贯,何尝有体用先后”。《周易正解》卷二十,明万历刻本。在最根本的层次上说明了万物的一体性。

综上,“一以贯之”作为《论语》的重要命题在天人二分的认知结构中,不仅指人的德行,⑫如胡宪云:“夫圣人之道,无显微无内外,由洒扫应对进退而上达天道,本末一以贯之,一部论语恁地看。”《伊洛渊源录》卷九《上蔡语录后跋》,文渊阁四库全书本。还被用来理解世界整体,为认识自然与人文分立的世界提供方法。宋儒重新拈出“一贯之道”,视之为孔门不传之秘,⑬清人洪颐煊云:“宋儒谓一贯为孔门不传之秘,惟曾氏得其真诠,端木氏次之,其余不可得闻,此其说非也。”《筠轩文钞》卷五《曾氏一贯论》,《洪颐煊集》第6册,上海:上海古籍出版社2017年,第2652页。此“秘”其实是宋人对世界有异于前代的认知,并通过重新激活“一贯”来完成。

四、《一贯图》中的世界整体认知

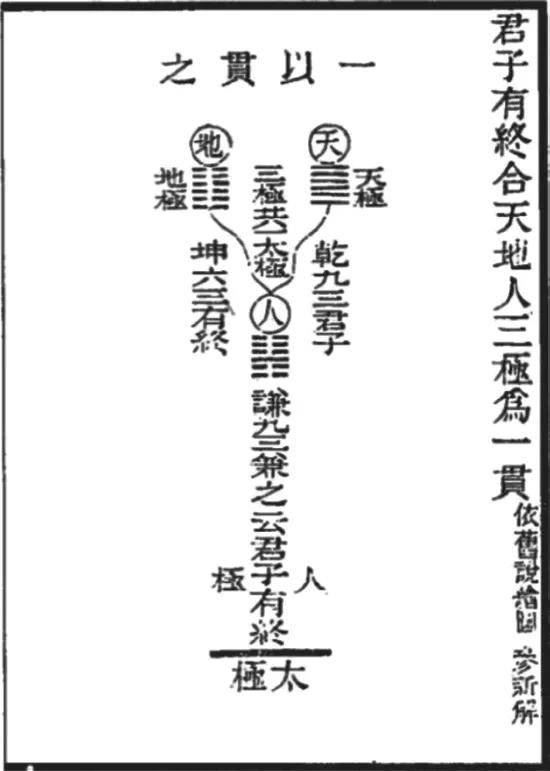

作为自然和人伦统一的“一贯”不仅有文字表述,还有图像。元儒郝经出身儒学世家,其祖郝天挺是金代大儒元好问之师。郝经撰有《一贯图》(见图1),①郝经:《郝文忠公陵川文集》卷十六《一贯图说》,北京:书目文献出版社1991年,第625页。此图见于《陵川集》十六卷“图说”,为该卷第三幅图,前两幅分别是周敦颐的《太极图》和邵雍的《先天图》。就图而言,郝经对两者画天地而不见人道的做法颇有不满,他说:“由宋以来,邵康节图先天以尽卦之理,周茂叔图太极以尽易之道,张子厚为《西铭》合先天、太极之旨,总为人道,探于宓羲氏之先,继于仲尼之后,再造一极,而天人之事益备。”②郝经:《郝文忠公陵川文集》卷十六《太极图说》,第614页。他指出,《太极图》中“男女”只是万物之一种,而《先天图》则完全因数推衍,不及人道,虽然周、邵揭示了大道之根本,但却忽略了先天、太极最终由人道成全,是圣人的“再造一极”,忽略人道是不完备的,张载作《西铭》阐明此理却无图。因此,他首创“一贯图”来填补此空白。该图以“道”贯通太极—天—地—人,观太极之变,观天之象,观地之物,观人之德,所谓“贯极而为一理,贯天而为一气,贯地而为一形,贯人而为一德”,“于是道贯天、地、人,理贯气、形、德,人贯地、天、道,德贯形、气、理,而上下一道”,天地是人与道的中介,最终实现道与人互贯,使人“下学上达,乘化入圣”。③郝经:《郝文忠公陵川文集》卷十六《一贯图说》,第625页。可见,《一贯图》较之《太极图》和《先天图》给出了一个更完整的世界图景,既包括了自然的维度,也包括了人伦的维度,天地与人亦分亦合,通过“一贯”将人之所知合为一体。

图1 一贯图

《一贯图》无独有偶,见于史载的还有:宋元间桂本作《三极一贯图》④桂本,生卒年无考,字林伯,鹰潭桂家人。学识渊博,精通经义,入元隐居不仕,延祐间(1314—1320)建灵谷书院讲学,著有《四书通义》《五经会统》《三极一贯图》等书。事见王祎《灵谷书院记》,《王忠文公集》卷八,文渊阁四库全书本。、明人郑锜作《三才一贯图》、林迈佳作《环中一贯图》⑤林万进(1584—1665),字子笃,儒名迈佳,别号遂一,又自称龙山野人。明万历四十四年(1616)与黄道周同入闽闱,落归后不再应试。著《环中一贯图》,隆武间得荐乡贤,坚辞不就,筑“龙山蓍室”讲论易学,时名流俱至,声名远播。沈祖典:《乡贤林迈佳先生传》,《环中一贯图》,2015年自印本,第196页。、清人孔衍章作《大易中庸一贯图》⑥孔衍章,孔子六十五代孙,康熙五十九年(1720)举人,《续修县志》《著述记》俱载,今未见传本。、冯道立作《君子有终合天地人三极为一贯图》、成言作《一贯图》⑦《富平县志》,西安:三秦出版社1994年,第741页。、杨大章作《三才一贯图》⑧《(光绪)零陵县志》卷九,民国补刊清光绪本。等,还有明人李惟一《太极一贯解》⑨《续修四库全书总目提要(稿本)》第16册,济南:齐鲁书社1996年,第374页。、清人汪如汉撰《一贯图说》⑩《民国涪陵县续修涪州志》卷十九《艺文志一》,民国十七年(1928)铅印本。、完颜伟《一贯图说》⑪国家图书馆藏光绪二年(1876)刻本,原书未见。等解说《一贯图》的文章。这些图都以“一贯”命名,有“图”,也有“图说”,从中可以看到,“一贯”一般指天地人的贯通:“以太极之理根乎心,谓之内,谓之本,散见于天文、地理、人事,流行于修己、治人、赞化,谓之外,谓之末,内外以相承,本末以相因。”①“听庵先生姓郑氏,名锜初,字湘之,改威甫,而以威甫行……又作《三才一贯图》。”唐龙:《渔石集》卷三《听庵先生传》,北京:中华书局1985年,第101页。

“太极”是天地造化之本,外化为天文、地理、人事的各种面向,“太极”的流行使贯通成为可能,世间万事万物的变化承太极展开,所谓“一贯之妙于太极图见之”。②薛瑄:《读书续录》卷一,文渊阁四库全书本。又,“一本万殊,万殊一本于太极图见之”“一贯即中和之义”。(同卷)清人冯道立将“一以贯之”标于《君子有终合天地人三极为一贯图》的正上方(见图2),分别截出代表天地的乾坤两卦中“君子”和“有终”的爻辞,统归于谦卦九三爻辞“君子有终”,证明《周易》揭示了天地人三极一贯的道理。

图2 清人冯道立图

以君子合乾、坤之撰,即以人参天地之奇,而其大要,总不外一贯“时”“中”之义。一即是即是伏羲所传之太极,太极统天地人言,又是三极贯成一极。然则,孔子易有太极之言,与一贯之道,皆于中见之矣。③冯道立著,谭德贵等点校:《周易三极图贯》,北京:九州出版社2008年,第396页。

君子之德与自然变化在本质上相通的观点使《易传》的“易有太极”和《论语》的“一贯之道”互相关照,互为解释,从而使描摹宇宙生成的图像具有了道德属性,拟画自然的《周易》将天地之象落实为人伦道德的规谏,人伦观念也就取得了天地之应和,人的行为由此拥有了“天道”根据,极大地拓展了经典的解释空间。“伏羲作易画卦以穷三才之变,始画奇即一也,究竟六十四卦三百八十四爻,皆不离一。而范围天地,曲成万物,还归于一,全部周易即是一贯图说。”④郝敬:《论语详解》卷四,明万历刻九部经解本。“虽然乾坤之易简,久大之徳业即于此乎在,而虞廷执中,孔门一贯,此外无余藴也。”⑤章潢:《图书编》卷一《古太极图说一》,影印明万历刻本,扬州:江苏广陵古籍刻印社1988年。“孔子所谓‘一贯’,即《易》之‘太极’也。”⑥林迈佳:《环中图说》自序,《环中一贯图》,第8页。

人处环宇,万事万物自行其道,人事也自有主宰,两者互不相涉。在认知层面立“一贯”以通天地人,《一贯图》阐明了这种勾连儒学重要概念的方法,用图像建立核心观念的结构。二维的图像相对于一维的语言具有一目了然、振裘持领的功效,原先埋在文本中的关节点在图中被置于显著位置,概念之间的区别和联系被凸现出来,“一贯”则作为诸概念的纽带成为统御的中枢。《一贯图》作为一种理图反映了人的知识全景,其背后正是不断扩容的知识量。因此,在晚明欧洲文明进入中国时,这种模型就被用来对接西方的知识系统。清人吕抚《三才一贯图》整合《天地全图》《南北二极星图》《伏羲八卦方位图》《文王八卦方位图》《大学衍义》《中庸》《尚书·洪范》等东西方、天地人的所有知识,以中国传统知识结构融摄西方最新的天文星图、地球内部和表面构造等内容。他在《图序》中写道:“今大域中有四大:曰道、曰天、曰地、曰王。‘道不可见’而‘子在川上’一节,略足见道之体。《大学》一书,实足尽道之用。兹特合为一图,以见三才一贯之妙。”①参见欧阳楠:《中西文化调适中的前近代知识系统——美国国会图书馆藏〈三才一贯图〉研究》,《中国历史地理论丛》2012年第3期。可谓用“一贯”道尽古今中西。

结语:经典诠释的转义昭示认知结构的变化

知识增长的结果是自然的祛魅,“天道”从原来昭示吉凶,赏罚恩威的裁判者转变为与人道并行的自然维度,天象与天道分离,自然不再作为意义价值的依据,由此不仅导致自然与人事的关系需要说明,意义价值的根源也需要被重新诠释。

孔子提出的“一以贯之”是对天人一体认知结构下人如何得道的经典表达。通过《论语》的传承,“一贯”的“行事”义无疑享有权威性,而“一贯”的“统”义只保留在同期其他文本中。然而,当天人分途的认知结构确立后,学人再读《论语》“一贯”章,选择“统”义释“贯”,认为孔子、曾子作为儒家圣人能于天地万化之中见“一”,圣人所言必要统贯天地人三才,而不只是囿于道德行动。“贯”字提示的是异质体之间的通与合,同质者无须言“贯”,表明天人得以统合在同一体系中。可见,“一贯”的转义缘于“统”义比“行事”义更能契合天人二分认知下对经典的诉求。

由此可见,一方面,“一贯”在经学研究中只有通过分析具体的语境才能厘定其含义,②清人戴震批评朱熹将“一以贯之”误读为“以一贯之”,通过文本语言分析指出宋儒之谬,要求重新回到经典本身。(《孟子字义疏证》卷下)。参见吴根友:《试论戴震的语言哲学思想》,《中国哲学史》2019年第1期。因此,追求经典原义的清人在注疏中仍赞成以人伦道德为解;另一方面,“一贯”超出了经典诠释的范围,成为表达世界本原与万象万事关系的哲学方法,人们仍然可以在“一”之下安放天人关系,为经典赋予时代的新义。因此,近代学人或循清人之方勾连“忠恕”与“仁”,③如钟泰认为“仁之全体难见,而其所从入之路,则惟忠与恕”。(《中国哲学史》,北京:东方出版社2008年,第24页。)张岱年认为“曾子以孔子一贯之道为忠恕,忠恕即仁”。(《中国哲学大纲》,北京:商务印书馆2015年,第399页。)继续探索经典之义;或以朱子“一理贯万物”为中国古代哲学思想的形上表达,论证儒学很早就已经开始思考世界万物的存在与秩序。④如章太炎认为“仲尼以一贯为道为学,贯之者何?祗忠恕耳……今世学者亦有演绎、归纳二途(原文为“涂”——引者注),前者据理以量事,后者验事以成理。其术至今用之,而不悟孔子所言,何哉!”(《菿汉微言》,上海:上海人民出版社2015年,第31页。)胡适认为“孔子认定宇宙间天地万物,虽然头绪纷繁,却有系统条理可寻……可见真知识,在于能寻出事物的条理系统,即在于能‘一以贯之’。”(《中国哲学史大纲》,上海:上海书店出版社1989年,第105页。)虽然经学诠释与哲学思辨交织在一起,但其揭示的认知结构的变化却是清晰的。