中国用水量变化的驱动效应

何凡,顾冰,何国华,路培艺,尹婧,赵勇,李海红

(中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100038)

准确研判国家和区域用水变化趋势是合理布局重大水利工程、科学制定水资源管理政策的前提[1]。识别和量化导致用水量变化的主要影响因素及其驱动作用是准确把握用水变化趋势的重要基础[2-4]。在水资源供需矛盾突出和经济社会发展全面转型的现阶段,深入研究影响用水量的主要因素、时空变化及其内在作用机制无疑具有重要的现实意义,也受到学界广泛关注[5-10]。

目前定量测算用水量变化驱动效应的方法主要有结构分解法(structural decomposition analysis,SDA)和指数分解法(index decomposition analysis,IDA)。其中,结构分解法通过投入产出模型中关键参数变动的比较来分析用水量变动原因。杨中文等[11-12]、Wang等[13]分别运用SDA模型分析了中国用水量和美国工业用水量的驱动因素。指数分解法[14-15]是利用指数体系分析各影响因素变动对总指数的影响方向和程度。张礼兵等[16]、张陈俊等[17]、陈美林等[18]、刘翀等[19]、白夏等[20]分别利用该方法从人口、经济、产业、技术等方面选取相关驱动因素并定量测算贡献程度,取得了系列成果。

但无论是结构分解法还是指数分解法,现有成果普遍是将用水总量作为一个整体开展研究或仅针对特定地区特定行业用水量进行分析。将用水总量作为一个整体开展研究,在一定程度上忽略了生活、工业和农业不同行业用水驱动力的差异,而针对特定地区特定行业用水量的研究难以全面反映我国用水过程的演变趋势。考虑到指数分解法中的对数均值迪氏指数(logarithmic mean Divisia index,LMDI)分解法能有效解决指数分解中存在的残差项和零值的问题[21],且不受投入产出表发布周期过长的影响,于是本研究通过Kaya恒等式优化构建了多层次LMDI方法,在对全国用水量驱动效应整体分析的基础上,进一步对各行业用水量驱动效应进行了分解研究,并对驱动效应空间分异性及“十三五”时期的最新变化开展了深入剖析,为准确把握现阶段我国用水发展趋势提供科学认知。

1 改进的因素分解模型

1.1 模型构建思路

全国用水总量主要由生活、工业、农业和生态用水4部分组成。考虑到自2003年生态用水被纳入用水统计范畴后,其名称和统计口径存在数次较大变动,引江济太、浙江平原水网环境配水等现状用水是否纳入统计还存在较大争议和不确定性,以及2003年以来生态用水仅占用水总量的2.3%左右等因素,本研究主要以2000—2020年生活、工业、农业用水为分析对象,文中用水总量为3部分之和。按照我国不同行业用水构成,结合LMDI模型分析计算原理,本研究将生活用水分解为城镇和农村用水,其驱动因素为人口、生活用水定额和城镇化率;将工业用水分解为近20年来在工业用水总量中占比达30%左右的火核电用水和一般工业用水,其驱动因素为工业产值、工业用水定额和工业结构;将农业用水分解为农田和林果牧用水,其驱动因素为灌溉面积、农业用水定额和种植结构。模型中r=0为研究期初始年,r=t为研究期末年,则用水总量

Wr=Wr,生活+Wr,工业+Wr,农业

(1)

1.2 生活用水模型

将生活用水分为城镇生活用水和农村生活用水,并利用Kaya恒等式量化计算人口、生活用水定额和城镇化率变化对生活用水变化的贡献,计算公式为

ΔW生活=ΔW农村生活+ΔW城镇生活=

(2)

式中:ΔW农村生活、ΔW城镇生活分别为农村、城镇生活用水变化量,m3;ΔP为总人口变化量,万人;ΔP农村人口、ΔP城镇人口分别为农村、城镇人口变化量,万人。

进一步可将生活用水变化分解为人口、生活用水定额和城镇化率3个驱动要素,计算公式为

ΔW生活=ΔW农村生活+ΔW城镇生活=

(ΔWP,农村生活+ΔWS,农村生活+ΔWL,农村生活)+

(ΔWP,城镇生活+ΔWS,城镇生活+ΔWL,城镇生活)

(3)

式中:ΔWP,农村生活、ΔWP,城镇生活分别为总人口变化引起的农村、城镇用水变化量,m3,两者合并即为人口效应,m3;ΔWS,农村生活、ΔWS,城镇生活分别为农村、城镇生活用水定额变化引起的农村、城镇用水变化量,m3,两者合并即为生活用水定额效应,m3;ΔWL,农村生活、ΔWL,城镇生活分别为农村、城镇人口占总人口比重变化引起的农村、城镇用水变化量,m3,两者合并即为城镇化效应,m3。根据式(3)计算生活用水定额效应时将农村和城镇生活用水定额效应分别进行测算,再进行求和得到,排除了由于城镇化发展、城镇人口增多对生活用水定额带来的影响,而单纯反映了农村和城镇居民各自用水水平提高带来的生活用水定额效应。

根据LMDI模型,生活用水的人口效应、生活用水定额效应和城镇化效应可以由下式计算

(4)

(5)

(6)

式中:W0和Wt为初始年和第t年农村或城镇生活用水量,m3;P0和Pt为初始年和第t年总人口,万人;S0和St为初始年和第t年农村或城镇用水定额,m3/万人;L0和Lt为初始年和第t年城镇化率,%。

1.3 工业用水模型

将工业用水分为一般工业用水和火核电用水,并利用Kaya恒等式量化计算产值、工业用水定额和工业结构变化对工业用水变化的贡献,计算公式为

ΔW工业=ΔW一般工业+ΔW火核电=

(7)

式中:ΔW一般工业、ΔW火核电分别为一般工业、火核电用水变化量,m3;ΔY为总产值变化量,亿元;ΔY一般工业产值、ΔY火核电产值分别为一般工业产值、火核电产值变化量,亿元。

进一步可将工业用水变化分解为产值、工业用水定额和工业结构3个驱动要素,计算公式为

ΔW工业=ΔW一般工业+ΔW火核电=

(ΔWY,一般工业+ΔWK,一般工业+ΔWN,一般工业)+

(ΔWY,火核电+ΔWK,火核电+ΔWN,火核电)

(8)

式中:ΔWY,一般工业、ΔWY,火核电分别为总产值变化引起的一般工业、火核电用水变化量,m3,两者合并即为产值效应,m3;ΔWK,一般工业、ΔWK,火核电分别为一般工业、火核电工业用水定额变化引起的一般工业、火核电用水变化量,m3,两者合并即为工业用水定额效应,m3;ΔWN,一般工业、ΔWN,火核电分别为一般工业、火核电产值占总产值比重变化引起的一般工业、火核电用水变化量,m3,两者合并即为工业结构效应,m3。

工业用水的产值效应、工业用水定额效应和工业结构效应计算方法参考生活用水LMDI模型,见式(4)至式(6)。

1.4 农业用水模型

将农业用水分为农田灌溉用水和林果牧用水,并利用Kaya恒等式量化计算灌溉面积、农业用水定额和种植结构对农业用水变化的贡献,计算公式为

ΔW农业=ΔW农田+ΔW林果牧=

(9)

式中:ΔW农田、ΔW林果牧分别为农田灌溉、林果牧用水变化量,m3;ΔH为灌溉面积变化量,hm2;ΔH农田、ΔH林果牧分别为农田、林果牧灌溉面积变化量,hm2。

进一步可将农业用水变化可以分解为灌溉面积、农业用水定额和种植结构3个驱动要素,计算公式为

ΔW农业=ΔW农田+ΔW林果牧=

(ΔWQ,农田+ΔWJ,农田+ΔWT,农田)+

(ΔWQ,林果牧+ΔWJ,林果牧+ΔWT,林果牧)

(10)

式中:ΔWQ,农田、ΔWQ,林果牧分别为总灌溉面积变化引起的农田、林果牧用水变化量,m3,两者合并即为灌溉面积效应,m3;ΔWJ,农田、ΔWJ,林果牧分别为农田、林果牧用水定额变化引起的农田、林果牧用水变化量,m3,两者合并即为农业用水定额效应,m3;ΔWT,农田、ΔWT,林果牧分别为农田、林果牧灌溉面积占总灌溉面积比重变化引起的农田、林果牧用水变化量,m3,两者合并即为种植结构效应,m3。

农业用水的灌溉面积效应、农业用水定额效应和种植结构效应计算方法参考生活用水LMDI模型,见式(4)至式(6)。

2 用水量变化驱动效应测度与演变

2.1 用水量变化驱动效应测度

根据因素分解模型,对2000—2020年全国用水总量及行业用水量变化驱动效应进行分解测算,结果见表1。

表1 2000—2020年中国用水量变化的驱动效应Tab.1 Driving effects of water consumption change in China from 2000 to 2020 单位:亿m3

从表1可以看出,2000—2020年我国用水总量在波动中经过了从增长到减少的过程后,2020年用水总量几乎与20年前持平,但用水结构发生了一定变化。具体来看:生活用水量较2000年增加了288.18亿m3,其中人口增长、生活用水定额上升和城镇化率提高分别产生了139.85亿m3、68.69 亿m3和79.64亿m3的增长效应;工业用水量减少了108亿m3,其中工业产值增长产生了2 394.81亿m3的增长效应,工业用水定额降低产生了2 555.94亿m3的减少效应,工业结构变化产生了52.4亿m3的增长效应;农业用水量减少了171.14亿m3,其中,灌溉面积扩大产生了1 151.01亿m3的增长效应,农业用水定额降低产生了1 325.89亿m3的减少效应,种植结构调整产生了3.74亿m3的减少效应。

2.2 用水量变化驱动效应贡献率及演变

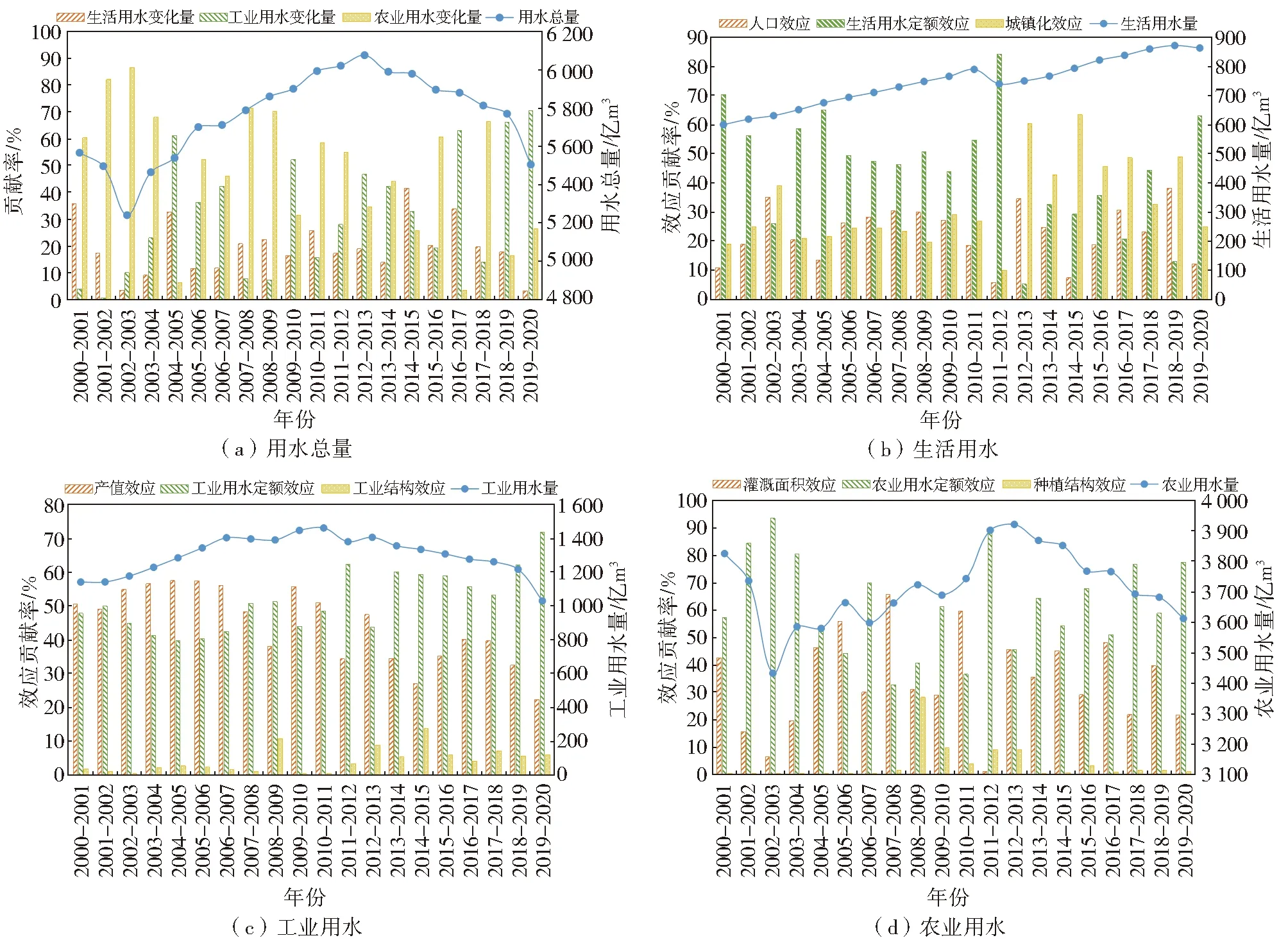

为对比分析各因素驱动效应对用水量变化产生的作用大小,对2000—2020年各因素驱动效应贡献率进行了测算,见图1。

图1 行业用水量变化及各因素驱动效应贡献率Fig.1 Change of industrial water consumption and contribution rate of driving effect of various factors

从图1(a)可以看出:2000—2013年经济社会用水总量总体呈波动增长态势;2013—2020年则呈稳步下降态势;以2013年为分界点,2013年前农业用水变化量主导了用水总量变化趋势,贡献率平均达到57.42%,其次为工业用水变化量、生活用水变化量,贡献率分别是24.33%和18.25%;2013年后则是工业用水变化量的带动作用逐渐增强,并占据了相对主导的地位,贡献率平均达到44.3%,其次为农业用水变化量、生活用水变化量,贡献率分别是34.61%和21.09%。

从图1(b)可以看出,生活用水量从2000年以来始终保持着增长态势,但主要驱动因素逐步发生了变化:2000—2012年,主要是生活用水定额提高带来了生活用水量的增长,其驱动效应贡献率达到44.8%;从2012年以后则主要是城镇化率提高带来了生活用水量的增长。这表明:2012年之前导致生活用水量增长的主要原因是居民生活水平提升带来的生活用水定额提高;2012年之后则主要是在城镇化进程中大量农村人口成为城镇人口,带来生活用水量的增长。

从图1(c)可以看出,工业用水量则以2011年为分界点,呈现先增后减的趋势。其中:2011年以前工业规模扩大带来的产值增加是最主要的驱动因素,带来工业用水量的增长;2011年以后,工业用水效率提高带来的工业用水定额下降则成为最主要的驱动因素,使得工业用水量稳中有降。尤其需要关注的是,工业用水定额下降始终在抑制工业用水需求方面发挥着重要作用,而且近年来工业用水定额下降带来的驱动效应始终保持在百亿m3规模,在各驱动因素中发挥着最为主导的作用。

从图1(d)可以看出:与工业和生活用水量相对均一的发展态势不同,农业用水量呈现出一定波动性,但总体上也是以2013年为分界点,呈现先增后减的态势;从贡献率来看,农业用水量很大程度上受到灌溉面积持续扩大的影响,但更主要还是受农业用水定额的影响。这很大程度上也是因为农业用水定额会受到当年降雨条件的影响,本身会呈现较大的波动性,从而对农业用水量变化表现出更大的作用。尤其是2013年之后,农业用水定额效应对农业用水变化量的贡献率达到61.98%,正是在农业用水定额不断降低的影响下,农业用水量呈现稳步减少的态势,这也体现出近年来我国农业节水上取得的显著成效。

3 用水量变化驱动效应的空间分异

3.1 区域用水量变化驱动效应空间分析

在全国用水量变化的总体趋势下,各区域由于经济社会发展进程和水资源禀赋条件的巨大差异,用水量变化及其驱动效应也存在不同特征。根据因素分解模型式(1)至式(10),以省级行政区为单元,对2000—2010年与2010—2020年两个区间各行业用水量进行了测算,结果见图2至图7。

图2 2000—2010年生活用水变化量驱动效应空间分异Fig.2 Spatial differentiation driven by changes in domestic water consumption from 2000 to 2010

图3 2010—2020年生活用水变化量驱动效应空间分异Fig.3 Spatial differentiation driven by changes in domestic water consumption from 2010 to 2020

图4 2000—2010年工业用水变化量驱动效应分布Fig.4 Distribution map of driving effects of industrial water changes from 2000 to 2010

图5 2010—2020年工业用水变化量驱动效应分布Fig.5 Distribution map of driving effects of industrial water changes from 2010 to 2020

图6 2000—2010年农业用水变化量驱动效应分布Fig.6 Distribution of driving effects of changes in agricultural water use from 2000 to 2010

图7 2010—2020年农业用水变化量驱动效应分布Fig.7 Distribution of driving effects of changes in agricultural water use from 2010 to 2020

从图2(a)可以看到,2010年之前生活用水量增长最大的地区主要集中在华东的山东、江苏、江西、浙江,华中的湖南,华南的广东、广西以及西南的四川,而主要驱动因素是生活用水定额提高(图2(c)),其驱动效应贡献率平均达到58%。从图3(a)可以看出,2010年之后,生活用水量增长较大的依然是这些地区,但主要驱动因素变成了人口增长和城镇化率提高(图3(b)),人口效应和城镇化效应贡献率分别达到32%、43%。值得注意的是,与前10年相比,各省生活用水变化量的差异明显加大。尤其是我国东北三省、内蒙古、青海、甘肃以及湖南、广西等省区,在我国生活用水量总体增长的情况下,近10年来生活用水量呈下降态势,主要是由于生活用水定额下降所致(图3(c)),其驱动效应贡献率为40.3%。此外东北三省人口减少也是生活用水量下降的重要原因。

从图4(a)可以看出,在2010年之前,大部分省(区、市)工业用水量是增加的,尤其以华东的江苏、江西、福建,华中的湖南、湖北以及华南的广东工业用水量增速最快,其主要驱动因素是产值规模扩大(图4(b)),其驱动效应贡献率占到56.6%,减少的省(区、市)基本呈集中连片分布,主要集中在黄河和海河流域,工业用水量呈缓慢下降态势。从图5(a)可以看出,2010年之后,除江苏、宁夏外,所有省(区、市)工业用水量均呈下降态势,尤其是华东、华中、华南各省在工业产值保持快速增长的同时(图5(b)),工业用水定额下降发挥了巨大作用(图5(c)),使得工业用水量明显降低。

农业用水变化量的空间分异尤为突出。从图6(a)可以看出:2010年之前,农业用水量增长最大的是黑龙江,其次是新疆和江苏、安徽3个省(区)。其中:黑龙江、新疆农业用水量增长的主要驱动因素是灌溉面积扩大(图6(b)),灌溉面积效应贡献率达到45.98%;而江苏、安徽则是由于灌溉面积扩大和农业用水定额提高两项因素叠加所致(图6(b)、6(c))。从图7(a)可以看出,2010年之后,大部分省(区、市)农业用水量均微弱降低或升高。尤其是除福建外,我国东部沿海所有省(区、市)农业用水量全部降低,这主要是农业用水定额降低所致(图7(c)、7(d)),农业用水定额效应贡献率为53.85%。农业用水量增长较大的是黑龙江和四川,主要是灌溉面积扩大所致(图7(b)),灌溉面积效应贡献率为55.2%。

3.2 “十三五”时期驱动效应变化新态势

水资源开发利用规模和方式与经济社会发展进程密切相关,尤其是在新时期治水思路以及新的人口产业政策和国土空间管控制度驱动下,人口、产业、城镇化等影响用水的各类驱动因素正在发生深刻变化,用水演变趋势也呈现新的特征。为了准确把握新的趋势,对“十三五”时期我国的其中31个省(区、市)用水量变化及驱动用水量变化的主导因素做了进一步分析,见图8、表2。

图8 “十三五”时期各省(区、市)用水量变化Fig.8 Changes in water consumption in various provinces during the "13th Five-Year Plan" period

表2 “十三五”时期各省(区、市)用水量变化的主导因素及其驱动效应贡献率Tab.2 Leading factors and contribution rates of water consumption changes in various provinces during the "13th Five-Year Plan" period

从图8可以看出,在“十三五”时期,全国仅有西南的云南、西藏,西北的宁夏用水总量增加,其余省(区、市)均呈减少态势。从表2可以看出,“十三五”时期,全国各省(区、市)促进用水量增长的主导因素普遍是工业产值增长、灌溉面积扩大和生活用水定额提高。其中大部分地区促进用水量增长的最主要因素是工业产值增长,东北的黑龙江、吉林,西北的新疆和西南的贵州、云南的最主要因素则是灌溉面积扩大,天津、山西和湖北则是生活用水定额提高和农业种植结构变化。“十三五”时期,全国各省(区、市)抑制用水量增长的主导因素普遍是工业用水定额和农业用水定额下降,其中大部分地区抑制用水量增长的最主要因素是工业用水定额下降,东北的黑龙江、吉林、辽宁,华北的河北、山西,华中的河南,西北的新疆和西南的云南则是农业用水定额下降。天津、四川分别是由于种植结构和工业结构发生变化。

4 讨论与结论

4.1 讨 论

由于统计口径变化较大、占比较低等原因,本研究未对生态用水进行系统分析。可以看出,近20年来全国生态用水量持续快速增加,从2003年的79.5亿m3增长到2020年的307亿m3,其增长驱动力主要来源于改善城乡生态环境、维持河湖湿地健康等方面[22-24]。随着我国生态文明建设的加快推进,生态用水还将保持增长态势,需要在未来需水预测及相关水利工程规划中高度重视。

不同区域不同时期各类因素的驱动作用在不断演变,而这些变化的合力将会决定未来用水变化趋势。但要准确识别和预测这些因素演变规律,既需要有对中国经济社会发展进程的宏观审视,也需要对区域特征有深入的微观研究。本研究为在特定地区应该重点分析哪些因素提供了靶向参考,下一步可结合人口流动趋势和产业结构变化等对典型地区展开深入研究。

统计监测体系的完善是用水变化规律及相关研究的重要基础。2012年以来我国实施了最严格水资源管理制度,用水总量考核可能会导致统计量一定程度的变形,影响研究的准确性。当然,驱动效应演变的趋势性规律通过本研究依然可见端倪。再如工业用水方面,未来如能开展工业各细分门类的用水统计监测,在此基础上加以分析,无疑可以获得更为精细和完整的研究成果。

4.2 结 论

2000—2020年,我国用水总量在波动中经过了从增长到减少的过程,2020年用水总量几乎与20年前持平,但用水结构发生了一定调整,生活用水量占比有所提高,工业和农业用水量占比略有下降。从经济社会用水总量整体来看,以2013年为分界点:2013年前,农业用水变化量主导了用水总量变化趋势,贡献率平均达到57.42%;2013年以后,则是工业用水变化量带动作用逐渐增强,并占据了相对主导的地位,贡献率平均达到44.3%,其次是农业用水变化量、生活用水变化量。

生活用水量从2000年以来始终保持着增长态势,但起主导作用的驱动因素逐步发生了变化,2012年以前主要是由于用水定额提高带来了生活用水量的增长,2012年以后则主要是城镇化率提高带来了生活用水量的增长。工业用水量始终受到工业规模扩大、工业用水定额下降两种不同方向驱动力的强烈影响,2011年前工业规模扩大带来的产值增加占优,2011年以后工业用水效率提高带来的工业用水定额下降影响更大。农业用水呈现出一定波动性,但总体上也是以2012年为分界点,呈现先增后减的态势。农业用水也始终受到灌溉面积和农业用水定额的主导,相对而言,农业用水定额降低的效应略大,但灌溉面积扩大始终是不容忽视的重要因素。

由于经济社会发展进程和水资源禀赋条件的差异,各区域在不同时期所表现出的用水量变化特征及其背后的驱动因素呈现出较大的空间分异性。“十三五”时期,各省(区、市)促进用水量增长的主导因素普遍是工业产值增长或农业灌溉面积扩大,而抑制用水量增长的主导因素普遍是工业用水定额下降或农业用水定额下降。总体来看,我国在保持经济发展的同时,各行业节水对抑制用水增长发挥了巨大作用,而区域间人口流动、城镇化进程等因素带来的驱动作用也在逐渐增大。