试论汪春源诗文创作心态

琚佳文

(闽南师范大学闽南文化研究院,福建漳州 363000)

目前学界关于汪春源诗文的相关研究寥寥无几,大多置于台湾文人群体研究中对其作品进行论述。如汪毅夫《鼓浪屿菽庄花园吟社里的台湾诗人》仅涉及汪春源大陆时期的部分诗文创作研究[1],其另一部著述《台湾近代诗人在福建》则整理了汪春源内渡前后的交往对象及唱和作品,开大陆相关研究之先河[2]。尽管有其他论者在行文时对于汪春源的诗文作品有所论及,但多介绍性文字或泛泛而谈,此类研究成果的广度与深度较为不足,暂无论者对汪春源创作状况及其诗文创作心态进行研究。本文尝试在考论其生平、交游与著述的基础上,从诗歌角度探究汪春源诗文创作时的心态变化。

一、汪春源诗文创作状况

汪春源,少年时以文才得名,文章早著,和诗人丘逢甲、许南英等同窗共读。内渡前,汪春源与当时的文人施士洁、丘逢甲、许南英、陈望曾等都有所往来,一同把酒赋诗,胸怀青云之志。内渡后,台籍才子也常聚集吟诗作赋,抒发故土情怀。汪春源著有《柳塘诗文集》,但可惜已遗失,现存诗文作品大多收录于他人文集之中。刘登翰等著《台湾文学史》[3]:

汪春源著有《柳塘诗文集》一书,厦门名士李禧曾见过这本书,并在民国三十六年(1947 年)参与修纂《厦门市志》时,特为此书作著录,记于《厦门市志》之《流寓传》中,但这本书似乎遗失了。

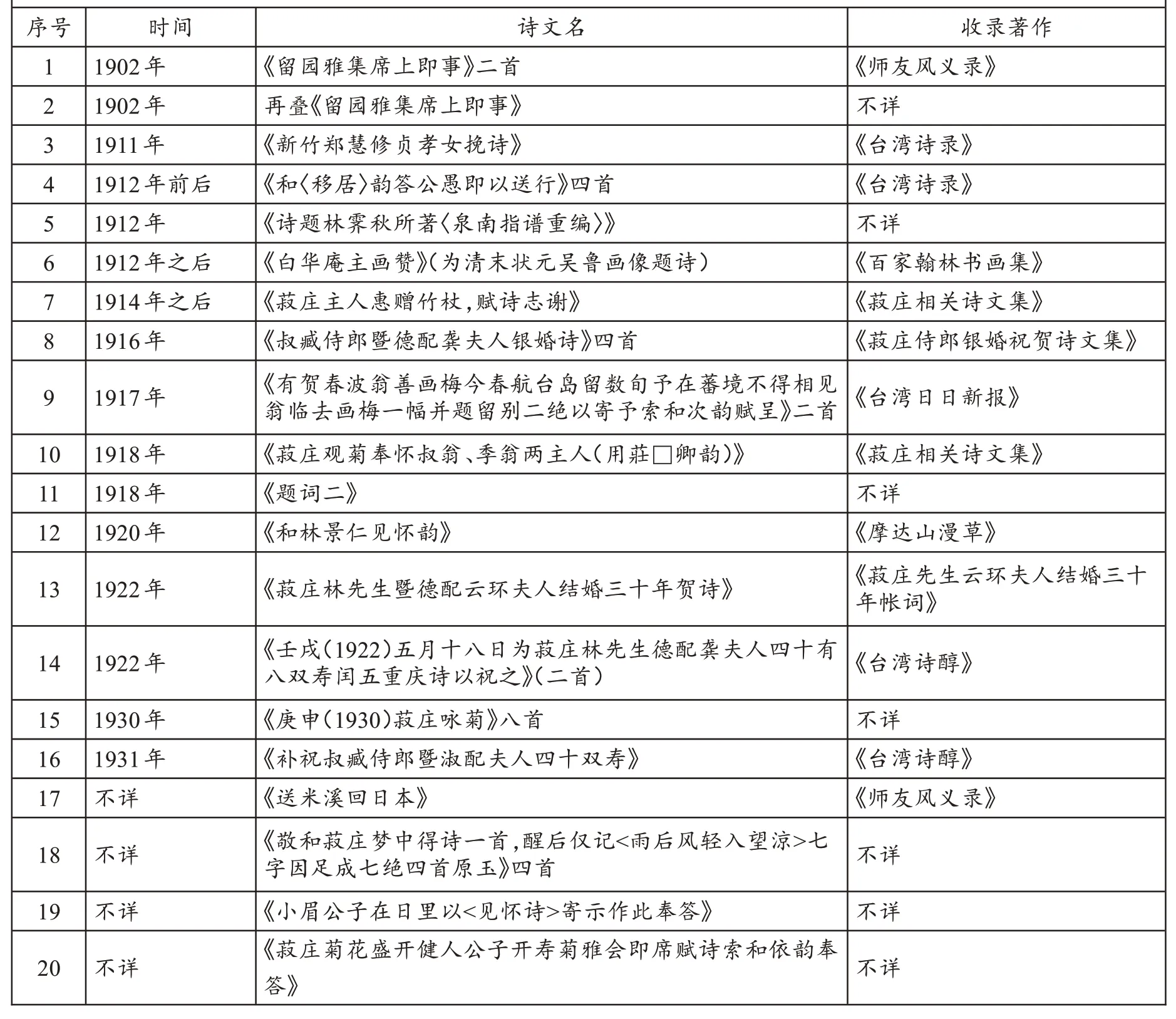

现存汪春源作品多散见于其往来友人的文集之中。笔者兹据《菽庄相关诗文集》《林小眉三草》《师友风义录》《台湾日日新报》《台湾诗醇》《台海诗珠》等著作与报刊合集所录作品,共梳理出汪春源诗歌作品30余首。如下表所示:

汪春源诗词目录

目前笔者整理出汪春源诗歌作品共39 首,文章则有《子曰射不主皮》[4]、《上督察院》[5]、《窥园留草汪序》[6]、《汪进士自述》[7]、《新竹郑烈妇传》以及汪春源所出乡试策题《江西闱墨(光绪癸卯)》[8]等篇。需要指出的是,这些仅存的诗作文章只是汪春源一生作品之一二而已,这不只是生逢乱离时代诗人创作不能传世的遗憾,也是台湾文学界的损失。

因其诗歌皆散落在他人文集之中,多数都不曾标注创作时间,笔者依据诗歌内容以及文献资料推断其创作年份,其中如《菽庄主人惠赐竹杖赋诗谢》诗后并无日期标注,但可以参考同时期龚显鹏《谢菽庄主人惠仗》诗中注释,此诗乃是庚戌(1910年)秋从游宫岛奈良,菽庄主人曾购竹杖分赠友人时所作,但庚戌年汪春源正在江西为官,1914年才受邀进菽庄吟社之中,可知《菽庄主人惠赐竹杖赋诗谢》诗当写于1914之后,而非同作于庚戌年。又如《和〈移居>韵答公愚即以送行》四首中其二诗中提及“是日赴漳南钟社小集”[9],1912 年前后汪春源入漳南钟社,可判断《和〈移居>韵答公愚即以送行》的创作年份为1912 年前后。《白华庵主画赞》(为清末状元吴鲁画像题诗)诗为汪春源应吴钟善的邀请而写(同时期施士洁也应邀请作了一首),施士洁的诗中写道:“刹那回首云泥踪,公在蓬山第一重”“恨不羽化相追从”等句[10],汪春源的诗歌中也提及“鉴空人影留清照”等诗句,都表达对吴鲁德逝世的惋惜之感。清末台湾进士吴鲁于1912年逝世,因而可得知汪春源《白华庵主画赞》创作于1912 年之后。除依据诗歌内容判断外,刊登于《台湾日日新报》1921 年11 月16 日版次06 中题为“菽庄主人徵诗”中写道:“林尔嘉先生,同其德配龚云环夫人,于本年旧历十一月十六日,为结婚三十年嘉辰,由沈琇莹、施士洁、汪春源、苏大山诸先生为之发起。”[11]当由此可得知祝贺诗创作时间为1921 年之后,而彼时林尔嘉先生年四十七岁,其夫人年四十八岁。《壬戌(1922 年)五月十八日为菽庄林先生德配龚夫人四十有八双寿闰五重庆诗以祝之》一诗题就已标明为1922 壬戌年所作,为祝林尔嘉先生与其夫人四十八双寿,相互印证可知《菽庄林先生暨德配云环夫人结婚三十年贺诗》当写于1922年。除此之外其他诗歌也多使用此类方式一一推断,但其中仍有四首诗歌创作年份不详。

汪春源的诗歌多集中于1911年他从江西去官归于福建漳州后创作,尤其是在1914年汪春源受邀入鼓浪屿菽庄吟社后,作为主持社课的“十八子”之一,他与众多内渡台籍才子站在海滨眺望台湾,吟诗作赋,延续昔日在台情谊。诗歌内容主要包括“以天下为己任的慷慨之气”“迷惘失落的漂泊之感”“心系民瘼的赤子之怀”“君子同困的挚友之情”等四个方面,与此同时,笔者也将由此探讨汪春源诗歌中的爱国主义内涵。

二、汪春源创作心态阐析

“台湾内渡文人”是乙未割台后内渡大陆的一个特殊文学群体,而汪春源也是其中不可忽略的重要一员。因汪春源所创诗歌大多遗失,因而在分析阐述其创作时,不得不放置于整个内渡文人群体的相关作品中加以论述。就内渡而言,汪春源面对割台表现出强烈的抵制行为以及深厚的民族意识,有充满激昂不平之气的文章,兼有苍凉慷慨与沉雄悲壮。同时因其远离故土,内渡之后种种遭际所带来的特殊的“弃民”心态在诗作中体现出来,充满故国黍离之悲。但汪春源并未沉浸于愤怒与悲伤中无法自拔,他以实际行动关怀民生,与昔日好友抚时感事,以诗唱和,借此调适和抚慰自己心理上的失衡,早年因割台之事而导致的悲愤激昂与“弃民”心态此时已很难见到了。

(一)公车上书:以天下为己任的慷慨之气

甲午战争失败后,面对割台危机,台湾士子们莫不激昂愤慨,在毅然决然投入抗日的同时也不忘拿起手中的笔,揭露帝国主义的侵略罪行。施士洁写下《鹭社叹》《哀安海》[12],记录在战争的残害下,沿海各市人民如同处在深水热火之中,笔下充满愤慨之情。丘逢甲《春愁》《离台诗》中写道“宰相有权能割地,孤臣无力可回天。”[13]满怀悲愤痛斥割台行为,因无可奈何而暗自哀伤,但同时也期望有朝一日能够卷土重来。在《题画梅赠陈焕耀》一诗中,许南英写道,“踯躅荒园犹有恨,荆棒满地未芟除”[14],透露了他对国家前途的忧虑,以及芟夷大难的决心。又有“雄心尽付水东流,莽莽河山抱杞忧。宰相经纶挥尘尾,将军事业换羊头。屏藩谁复维危局,带砺何堪失上游!依旧文章官样派,尚云圣主是怀柔”[15]等诗句,许南英痛快淋漓地揭露了清朝反动统治只知争权夺势,而国家安危却无人过问的情况。同时,许南英也在赠汪春源的诗中写道:“一枝又占故园春,犹是天公雨露仁;剩有延平祠入梦,已无花下咏花人!”[16]两人一腔抱负无处可施,面对丑恶的现实却无可奈何。汪春源对好友许南英的诗歌评价道:“回念数十年,陵谷沧桑,陆沈天醉,四胜聚散于泯棼杂乱中者,君诗历历在心目焉。”[17]这是同身为知识分子对时代深切关怀的情感呈现,字词间流露出因人事变化而生的悲愤之情。

光绪二十一年三月二十三日(1895 年4 月17 日),在甲午战争中取得胜利的日本强迫清朝签订《马关条约》,其中第二款第二、三条及第五款要求清朝将台湾割让与日本,举国上下闻此莫不激愤。在国家危难之际,汪春源率先发出了一个台湾举子的抗争呐喊。为维护国家统一,说服清政府放弃割台,汪春源等人据理力陈,“为弃地界仇、人心瓦解,泣吁效死,以固大局。”[18]请求都察院代奏反对割台之呈文。

《马关条约》尚未签订之时,就有主和派支持“弃台湾而保辽东”,换取日本停战。条约议定后,汪春源等人在文中对割台求全之辈大加指责,“无台地,则不特沿海七省岌岌可危,即京畿亦不能高枕。”[19]台湾为中国东南之门户,地理位置得天独厚,台湾一旦拱手相让,则国家安全难以保障,万民怼怨。“夫台湾者,我圣祖仁皇帝六十年宵旰经营之地也。”[20]汪春源等人无法理解,经由多年努力才纳入版图的台湾,为何要在顷刻之间拱手相让?台湾虽远离政治中心,但其海上枢纽地位不可小觑,倘若台湾真如割地求全之辈所言那般无用,朝廷又何必如此费尽周折收复台湾,而后又如此重视台湾海防建设?如今却不顾后果,毅然决然割让给他人,“人子当疾痛惨怛,性命呼吸之顷,不呼父母而诉者,必非人情!”[21]清廷毫不犹豫地选择抛弃台湾,此举实在是伤台湾百姓之心。在京准备会试的各省举人,见“台湾举人,垂涕而请命,莫不哀之。”[22]

当家园遭受威胁时,汪春源是勇于站出来的,痛呼“与其生为降虏,不如死为义民”[23],但求“朝廷勿弃以予敌,则台地军民必能舍死忘生,为国家效命。”[24]清政府割台求和的危迫局面使得两岸人民团结一致,汪春源愤起力争,为保卫台湾四方奔走,处处发声,此份呈文正是昭示了两岸人民的深厚情谊以及维护国家统一的强烈决心。

汪春源的上书为在台民众树立了一面反抗压迫的旗帜,倘若能够因战而陷落,为保家卫国而亡,虽肝脑涂地而无悔。但是在历史的动荡之中,个人力量显得那么脆弱与渺小,“纵使孑身内渡,而数千里户口又以何地以处之?”[25]无家可归的感觉让汪春源刻骨铭心。“亡何割台祸起,时春源以公车诣阙上书,不报;君与台帅同仇戮力,赍志不酬,恝然为蹈海之举。”[26]汪春源等台湾士子的反侵略斗争虽屡屡受挫,但这并未阻挡其“以天下为己任”的爱国胸襟,他记录下在京台湾举子反对割台议和之举,用满腔热血谱写其忧国忧民的感叹。汪春源借助创作反映江山易代的沧桑巨变,书写山河破碎的悲愤之感,其慷慨不平的呐喊之下实质上也揭示着他心中救亡图存的决心和勇气。

(二)“弃民”心态:迷惘失落的漂泊之感

台湾内渡文人经历了身世之变,其文学创作也深受影响。台湾沦为异族统治之前,台湾文人积极参与抵制割台的爱国斗争,然而保台的深切愿望却被清廷无情粉碎,忠于朝廷却为之所弃,他们认为朝廷“安心弃我台民”[27],愤怒涌上心头。但与此同时,台湾文人在割台之际不愿苟且于异族的统治之下,纷纷内渡,这本质上体现了他们对内心精神支柱的追随,是其爱国情怀的体现。这种绝望之情与爱国之心交织在一起的矛盾心理,鲜明地体现在他们诗文的沧桑书写中。

自从乙未内渡后,“十万义师齐放仗,天涯流落征南将,将坛已废诗坛存,四海才人远相访。”[28]全台抗日因清廷的退让而惨遭失败,台湾文人内渡回陆,只能在远方相聚,相互抚慰迷惘的心灵。然而身处异乡的士子又有哪个能够泰然处之?台湾诗人洪弃父在《台湾战纪》中提到,“自古国之将亡,必先弃民。弃民者民亦弃之。弃民弃地,虽以祖宗经营二百年疆土,煦育数百万生灵,而不惜軏断于一旦,以偷目前一日之安,任天下汹汹而不顾,如割台湾是已。”[29]统治集团靠出卖国土换取片刻安宁,与广大人民的爱国壮举形成鲜明对比,其罪恶勾当在台湾民众内心蒙上一层不可泯灭的阴影。台湾文人的命运在家国动荡中坎坷起来,种种遭遇改变了诗人创作的面貌,丘逢甲内渡之后,“家于嘉应州,买屋居焉。杜门不出,谢绝亲友,自署为‘台湾之遗民’。”[30]许南英也曾自题为遗民,“已矣,旧邦社屋,不死犹存面目!蒙耻作遗民,有泪何从恸哭?”[31]汪春源入都补殿试时,许南英也作诗称“遗民喜见受恩初”[32](《送汪杏泉入都补殿试》)。台湾画家刘锦堂怀着悲痛创作了大幅油画《弃民图》及《台湾遗民图》,更作诗曰:“台湾沦亡四十年,弃民不复有人怜”[33],深刻表达了他对台湾弃民悲惨境遇的担忧。这些文人少年时春风得意,意气风发,如今却异乡漂泊,境况萧索。突变的环境引起这群台湾志士的悲苦之音,生活状况今非昔比,两相对照让人感慨命运多舛,他们常自艾自怜,“弃民”心态下的迷惘与失落逐渐成为其作品的主旋律之一。

“弃民”心态是在“特殊历史条件下”所产生的“特殊心态”,他们之所以将自己定位于“弃民”角色,缘于在这一大变动的时代背景下是整个家族的漂泊与离散。归庄在《历代遗民录》序言中对遗民作下定义:“遗民则惟在废兴之际,以此为前朝之所遗也。”[34]遗民乃指朝代更替时,前朝遗留下的臣民,而乙未割台之际,中国政权并未发生实质性的改变,文人们的政治立场也并未扭转,因而他们只是自称为是被抛弃的“弃民”,“弃民”可以说是这一群体共同的自我心理体认。汪毅夫在提及汪春源上书经历的同时,提出“在台湾近代史上,弃民和‘弃民’的概念乃发生于兹。”[35]即在割地赔款的背后,是未诉诸文字的弃民条款,清廷并未交代或是安置好台湾子民的去处,反而在台湾主权移交的同时任由侵略者统治该片土地上的百姓。当社会伦理秩序被打乱、尊严被践踏、生存权力被剥夺时,他们的命运就犹如朝代灭亡后被遗弃的人民,他们满怀愤怒和悲伤,尽显“弃民”心态。

汪春源上书中就有所提及“台民忠勇可用,但求朝廷勿弃予敌”[36],可事实却是朝廷对这群忠勇的百姓不管不顾,他们如同被遗弃的子民,孤苦而无所依靠。在此境况下,文人大多选择内渡,然而内渡之旅也多艰辛。汪春源在1895 年起草的《上督察院书》里曾提到“纵使孑身内渡,而数千里户口又将何地以处之”,这话恰好揭示了其内渡后的沧桑历程。内渡大陆之后,汪春源经历寻根的艰辛,难以归籍,最终只得寄籍于龙溪。无奈离乡,寻籍无果,汪春源心中充满着心酸与痛楚,这种“无根”的漂泊之感更是加重汪春源“弃民”的心态认同。汪春源心中对家乡的强烈思念不得以转换为对精神寄托的寻找,而诗词就是其消解“弃民”心态的重要手段。但在此之前,汪春源的字词中总是倾注着家园沦陷的感慨,以及赤子之怀难以抱负的悲伤之情。

汪春源在《窥园留草·汪序》中叙述了他在1895年以后艰难曲折的人生经历,其文称[37]:

亡何割台祸起,时春源以公车诣阙上书,不报;君与台帅同仇戮力,赍志不酬,恝然为蹈海之举。春源亦弃家避地,彼此流落闽南。终以劳燕分飞,一行作吏粤东、江右,不相见者几二十稔。

面对时艰,“上书不报”“赍志不酬”,内心悲痛难以言说,亦无人可诉,力阻割台无望后的绝望之情涌上心头。而当汪春源自视如今所处的现实环境时,又是“弃家”“避地”“流落闽南”,一切处境都是令人窒息、悲愤的,就连与知己好友也是落得个“劳燕分飞”的结果。

科举乃士子安身立命之法,汪春源满腹文才,却怀才不遇,所处现实让他仕途失意,有志难酬。就其所处时代而言,汪春源处于科举制度废除之际,终成“台湾最后一名进士”,特殊时代环境使他无缘仕途,沦为边缘角色。他写道:“劳生何以慰酸哀,酒盏相逢笑口开。只愧江郎才已尽,今朝枉自上吟台。”[38]前尘往事不可追,整个生活环境已无往日“去古来今云闲天澹,佳辰令节竹笑兰言”的安逸温存,少年时的意气风发与凌云壮志都一去不返,酸楚仕途才是往后余生的真实写照。虽反割台失败,但汪春源内心豪情仍在,只是字词间忍不住轻叹着世态炎凉的无奈,以及客籍他乡的蹉跎。故乡台湾对汪春源而言,永远是一个难以释怀的结,强烈的乡关之思使他在诗歌中吐露心声,“故园秋菊多佳色,犹记餐英楚客魂。”[39]屈原忠而被谤,身遭放逐,流落他乡,发出“望孟夏之短夜兮,何晦明之若岁?惟郢都之辽远兮,魂以夕而九逝!”[40]的感叹,他离乡后度日如年,只能借诗歌道出这份痛苦,表达对祖国不能须臾忘怀的思念之情。而汪春源在诗中提及“楚客”“餐英”,他正是借此传达对故土的眷恋之情和对国家的一片赤诚之心。汪春源借思乡的咏叹,慰藉自己虽在国土之下却漂泊无依、孤独伤感的内心。

除此之外,“弃民”的角色身份也是汪春源不得不承认的现实。他面临的是传统儒家道统的倾覆,汪春源虽科举及第,但却仕途蹇塞,始终未能仕至高官。对此,汪春源心中也有许多悲愤,“宦情似水栖身隐,世事如棋冷眼窥”[41],“世变沧桑成幻梦,几岁梅雪伴吟身”[42]。由少年的意气风发到壮年的明哲保身,是国势危殆的无可奈何,远离故土而无所依靠,“弃民”角色终究成为他在大陆文人圈层中不可逃避的现实。这种来自于不同社会文化圈层的心理隔阂也许让汪春源感到压力,那么通过这种共同的角色认同,或许能够给自己找到一个安身立命、进退自如的身份,“进”可以继续实现自己的政治与文学抱负,“退”可以与台湾其他文人继续保持联系,使之不被抱有台湾“弃民”气节的文人圈层所抛弃,沦为台湾“弃民”的“弃民”。这种“弃民”身份使得汪春源可以通过文化圈层的选择,来寻找心理诉求和精神上的归属感,加快适应现实环境;而这种对于自身处境的坦然接受,也使得他能够重新调整自己心态上的失衡,实现创作心态的转变。

(三)抚时感事:心系民瘼的赤子之怀

乙未割台后,台湾进士不愿沦为异国之民、倭人之奴,忍痛别离故土,含泪内渡。汪春源与其好友施士洁、许南英等先后离台内渡,归籍或寄籍于闽南后,汪春源到江西先后担任宜春、建昌、安仁、安义、大庾知县之职,许南英亦赴广东历宰徐闻、阳春、三水等县。内渡多年,文人们的目光始终没有离开台湾,他们描写追忆自己的过去,表达回归的期盼。

来到大陆的台湾内渡文人,并不是一直感伤时事,无所作为。相反,他们虽然带着悲壮,但是也是充满着进取的悲壮。据史料记载,当时这些文人群体对清末民初的社会变革起到了一定作用,他们参与了并且进一步推动了社会变迁。林鹤年热情歌颂维新变法,积极参加义和团反帝爱国的宣传运动。蔡廷兰协同江西巡抚,合力剿办流窜的太平天国军队。陈望曾在广东任职期间曾先后创办学堂以及农事讲习所,促进广东教育事业的近代化发展。从创作角度来看,台湾内渡文人施士洁在内渡后经历流离之苦,他意识到以作品反映时事的必要,“耐道人生当浊世,目击桑田三浅,邑邑不自聊。偶一呻吟,而愤时嫉俗、悲天悯人之概,吐跃于毫楮;又穷虑为同辈所厌,然终莫能善刀而藏。此耐道人之所以短而穷愁到老也。”[43]一味愤世嫉俗、悲天悯人,不如抖擞精神、投袂而起,他写下《泉南新乐府》八首,每一首都是针对当时社会乱象提出的规劝意见,施士洁对民生困苦的状况充满愤慨之情,因而把它们一一记录在笔下,希望能够借此警醒世人要时刻关注最底层人民的生活状况。丘逢甲在《台山有虎谣》诗中将那些剥削百姓的官吏比喻成豺狼虎豹,描绘民众苦不堪言的日子,诗句中还透露着他对劳苦大众的同情与无力解救的无奈。许南英又有诗云:“老还有我观时变,春竟无王纪月正”[44],他也认识到了“观时变”的重要性。正如赵沛霖对许南英的评价中所说的,这些台湾文人“能够把创作视野始终放在国家与民族的前途和命运上,能够时刻注意并比较准确地抓住每一个历史时期的迫切的现实问题。”[45]

除上文所述的方式,即将生活上的所见所闻、所思所感作为创作的题材之外,身处乱世的诗人自然而然地会在作品中记叙时事,记录下自己为民请所作努力,汪春源在《自述》中提及:

该邑教案迭出,又与教士樊体爱,开诚布公,迅速断结,民教相安……知府每遇安邑土绅,详加询问,金称汪令‘勤政爱民’,溢于言表,知其治理之感人者深矣。知府查汪令当官,有执私不能干,砥砺任事,实为州县中不可多得之员,政绩实在卓著。[46]

汪春源历任江西宜春、建昌、安义、安仁知县,但凡所任皆尽其职,明察事理,为江西地方社会治理做出了积极贡献。为百姓办实事是汪春源始终秉持的为官之本,他审理案件,妥善处理教案,并不偏袒或向恶势力屈服,这正是他“为官一任、造福一方”的真实写照。虽叹“宦情似水栖身隐,世事如棋冷眼窥”,仕途不易的汪春源仍旧立足实际、干事创业。汪春源虽未有较多直接提及民生民情的诗作,但可从他人所作之诗见其心系民瘼的赤子之怀。台湾小说家及诗人谢雪渔作诗《同学汪春源进士》赠诗予汪春源,其中提及“民教相仇偏不管,量移犹幸悯儒臣。”在面临当时外国教会势力与中国反教民众相冲突的难堪处境时,即使知晓会有被批处理“教案”不当而撤任的风险,汪春源也能够秉公处理。当得知汪春源实为他人“所误”[47],又替他惋惜。汪春源深受儒学熏陶,以操守廉洁为本,怀抱忠君爱民的理想,1911 年当汪春源从安义调至安仁,曾与友人“作诗述怀,兼以别留”,但如今未见汪诗,仅存熊锦春、黄兰芳的三首。其中不乏有“欲挽民风近葛天,篮舆问俗吏如仙”“十稔官清仍载石,万般心事托挥弦”等,诗中将汪春源比作葛天氏,葛天氏开创了原始的和谐社会是人人心之所往的“理想之世”,汪春源“清为官、勤为民”,友人借此高度赞扬汪春源在做官期间克己奉公、关注民生的行为。

(四)诗酒唱和:君子同困的挚友之情

世变时代常常使得文学与时代的关系更趋紧密,有如上文所提及的诗人,他们面对时代乱象,或怒或怨、或痛苦或悲切,恳切地描写出家国灾难、民生疾苦。汪春源所处的时代正是世变时代,他虽非文坛创作中的主流,但却有身为知识分子的责任及担当,他在新旧交替的时代里颠沛流离,却依旧心系国家社会的未来,在作品里留下时代的记录。然而他的作品中留下的不只是对自己遭逢而发的心声,更有许多交往唱和的诗文作品。

唱和诗在本质上都是言诗者之情,内渡后的汪春源辗转于闽地之间,与往日的亲朋故旧宴游往来,诗文酬赠,往来密切。他借诗歌表达友人之间志同道合、君子同困的挚友情感;在诗歌中抒发诗酒花鸟、隐逸山水的隐者情怀。

汪春源与昔日友人缅忆曾经的情谊,其好友施士洁写下《乙巳除夕感怀,寄示林彭寿公子》一诗,其中“许浑作客汪伦别(允白、杏泉二门人,远宦于江右、粤东),剩有孤松守岁寒”[48]句,记师生别离之悲,又有“许允白、汪杏泉两君,劳燕分飞,悠逾十载,今日芗江萍水,天假之缘。读允白‘寿杏泉诗’,感慨念之,走笔次韵,用资吟坛”[49]之诗,记师生重聚之乐。许南英为汪春源挚友,两人不仅同为政坛、诗坛名士,且也是同辈时贤,两人还曾一同进入海东书院学习。割台祸起,许南英赴广东入职,汪春源则继续上京赶考。两人终于于1899 年在广州府署偏西屋得以重聚,许南英作《送汪春源入都补殿试》:“风云变态几经秋,劫火生还有旧游”、“栖翠簃间同剪烛,莫谈乡事起乡愁”[50],二人历经乙未割台,又一生奔波仕途、宦海浮沉,能够感同身受彼此内心的苦闷。1913年许南英又发出“驰逐文场皆弱冠,浮沈宦海共灰心”[51]的感叹,汪春源也同样叹道:“清风朗月怀元度,瘴雨蛮烟忆故人。”[52]这群内渡文人面对“报国无门”的窘境,往往有君子同困之感,而彼此之间的惺惺相惜才是这份挚友情感最为珍贵之处。两人心中的苦闷通过诗歌互酬得以抒怀,而志同道合的挚友情感也在其中得以体现。

1913年汪春源从江西去官归于福建漳州,结束了历时八年的官场生涯,当时同为台湾内渡文人的林尔嘉在鼓浪屿成立了“菽庄吟社”,汪春源应邀加入,时常与众多内渡台籍才子站在海滨眺望台湾,吟诗作赋。从文学创作上看,这个时期汪春源身上的“隐士”色彩较之“政治主体”色彩更浓。不同于前期那种志同道合、君子同困的挚友情感,而更多是体现一种浅逸山水、诗酒唱和的隐者情志。

诗作的内容大多为生活中的日常事物,无论是祝贺诗、组诗唱和还是短篇唱和,汪春源多选择山泉、樽酒、梅花、梅鹤等意象作为诗作内容的主体,在诗句之间体现出“绝缴骚坛归月旦,孤山仙眷属风人”[53]、“世变沧桑成幻梦,岁寒梅雪伴吟身”[54]、“羡君梅鹤逋仙眷,管领湖山一味凉”的孤傲之气与隐逸之趣。汪春源内渡大陆,适逢改革之际,时局动荡,其政治热情逐渐消退。当时的文人或归隐避祸、或辞官安身,而汪春源从江西去官,寄籍漳州,以教书为业,时而与好友饮酒唱和,故而诗作之中那种报国无门的苦闷与挣扎愈发少见,而多了作为隐士的闲适与淡雅,“小筑亭台好纳凉”“青山入画色苍苍”“闲坐吟诗对夕阳”,悠闲自在的生活也别有一番风趣。

三、结论

综上,汪春源的诗文作品中激宕着一股慷慨不平之气,充满以民族危亡为己任的愤慨之情。然而“上书不报”、“赍志不酬”,内心悲痛难以言说,亦无人可诉,诗文中也尽显力阻割台无望后的绝望之情。当他远离故土沦为“弃民”时,迷惘失落的漂泊之感涌上心头,但他依旧情系国家,心怀百姓。同时,他并没有沉溺于“被抛弃”的状况之中不能自拔,他的作品中留下的不只是对自己遭逢而发的心声,而是更多地借助创作来调适和抚慰自己心理上的失衡。汪春源诗歌中所体现出来的在政治热情和进取精神褪灭后看似无奈的归隐倾向,实质上是一种苦闷与绝望后的闲适与淡然。从其创作心态的转变来看,汪春源已经逐渐适应了大陆的新生活,早年因割台之事而导致的悲愤激昂与“弃民”心态此时已很难见到了。

注释:

[1]汪毅夫:《鼓浪屿菽庄花园吟社里的台湾诗人》,《闽台历史社会与民俗文化》,厦门:鹭江出版社,2000年,第32~38页。

[2]汪毅夫:《台湾近代诗人在福建》,福州:福建人民出版社,1997年。

[3]刘登翰等:《台湾文学史》,福州:海峡文艺出版社,1991年,第260页。

[4]汪毅夫:《学术研究与台联工作》,北京:中国评论学术出版社,2007年,第234页。

[5][18][19][20][21][23][24][25]北京市台湾同胞联谊会:《台湾会馆与同乡会》,北京大学出版社,2012 年,第173~174页。

[6][17][26][37]许南英:《窥园留草》,《台湾文献丛刊》第147种,台北:台湾银行经济研究室,1962年,第3页。

[7]黄典权:《两件新史料》,《台南市政》1965年第8期。

[8]汪毅夫:《学术研究与台联工作》,北京:中国评论学术出版社,2007年,第60页。

[9][42][45]陈汉光:《台湾诗录》,南投:台湾省文献委员会,1984年6月再版,第1298页。

[10]台湾银行经济研究室:《后苏龛合集》(温陵施士洁芸况),台北:台湾银行经济研究室,1965年,第293页。

[11]佚名:《菽庄主人徵诗》,《台湾日日新报·日文版》1921年第6期。

[12]陈庆元、萧庆伟:《后苏龛合集、台湾杂记、守砚庵诗文集》,《台湾古籍丛编》第10辑,福建:福建教育出版社,2017年,第295页。

[13]丘逢甲:《岭云海日楼诗钞》,上海古籍出版社,1982年,第415页。

[14]许南英:《窥园留草》,《台湾文献丛刊》第147种,台北:台湾银行经济研究室,1962年,第27页。

[15]许南英:《窥园留草》,《台湾文献丛刊》第147种,台北:台湾银行经济研究室,1962年,第51~52页。

[16]许南英:《窥园留草》,《台湾文献丛刊》第147种,台北:台湾银行经济研究室,1962年,第54页。

[22]茂海建:《从甲午到戊戌:康有为〈我史>鉴注》,北京:三联书店,2009年,第63页。

[27]中国史学会主编:《中国近代史资料丛刊·中日战争》(六),上海:新知识出版社,1956年,第392~393页。

[28]丘逢甲:《岭云海日楼诗钞》,上海:上海古籍出版社,1982年,第349页。

[29]中国史学会主编:《台湾战纪》,《中国近代史资料丛刊·中日战争》(六),上海人民出版社,1957年,第331页。

[30]丘逢甲:《岭云海日楼诗钞》,台北:台湾大通书局,1987年,第379页。

[31]许南英:《窥园留草》,《台湾文献丛刊》第147种,台北:台湾银行经济研究室,1962年,第2页。

[32][50]许南英:《窥园留草》,《台湾文献丛刊》第147种,台北:台湾银行经济研究室,1962年,第53页。

[33]刘艺:《王悦之的生平与艺术》,《美术》1995年第7期。

[34]归庄:《归庄集》,北京:中华书局,1962年,第170页。

[35]汪毅夫:《学术研究与台联工作》,北京:中国评论学术出版社,2007年,第36页。

[36]北京市台湾同胞联谊会:《台湾会馆与同乡会》,北京大学出版社,2012年,第173~174页。

[38]郑鹏云:《师友风义录》,上海:日本绛雪斋文书局,1903年,第90页。

[39][41][54]高育仁主修,台湾省文献委员会编:《重修台湾省通志》,南投:台湾省文献委员会,1993年,第484页。

[40](宋)朱熹撰,黄灵庚点校:《楚辞集注》,上海古籍出版社,2015年,第110页。

[43]施士洁:《后苏龛合集》(郑香谷部郎偏远堂吟草序),南投:台湾省文献委员会,1993年,第371页。

[44]许南英:《窥园留草》(四叠前韵),《台湾文献丛刊》第147种,台北:台湾银行经济研究室,1962年,第152页。

[45]赵沛霖:《清末爱国诗人——许南英》,《广东社会科学》1985年第2期。

[46]黄典权:《两件新史料》,《台南市政》1965年第8期。

[47]佚名:《赣抚参劾县令述闻·江西》,《申报》1905年第6期。

[48][49]施士洁:《后苏龛合集》(卷七),南投:台湾省文献委员会,1993年。

[51]许南英:《窥园留草》,《台湾文献丛刊》第147种,台北:台湾银行经济研究室,1962年,第134页。

[53]台湾文献委员会:《重修台湾省通志》(艺文志),南投:台湾省文献委员会,1997年。