马拉松跑团传播网络结构的理论研究

霍兴彦 林元华

马拉松跑团传播网络结构的理论研究

霍兴彦 林元华

(贵州财经大学 体育工作部 新体育研究中心,贵州 贵阳 550025)

以马拉松运动为个案,从理论层面对跑团传播网络结构进行研究,旨在将人际传播、关系网络以及互动模式等因素纳入对体育参与的分析中,进而从群体层面更为深入地探讨网络社会背景下的体育参与规律。研究认为,跑团传播网络是经跑者交往互动形成的一种人际传播网络,其本质是建构于人际传播关系基础上的社会网络。跑团传播网络结构是作为跑团成员的跑者之间实际存在或潜在的传播关系模式。从静态角度看,跑团传播网络包括跑者及其传播关系两个基本要素。跑者网络位置决定其网络角色,通过不同网络位置的角色互动建构了信息传递和意义共享的传播关系并形成传播网络结构。从动态角度看,跑团传播网络形成的内在机理在于跑者以符合自我利益的方式进行的资源交换。结合跑团传播网络的理论分析及已有相关研究成果,文章构建了分析跑团传播网络结构的理论框架。

马拉松跑团;传播网络结构;理论研究

传播学者卡茨和拉扎斯菲尔德认为,人际关系是个体的意见、态度、习惯和价值观的“锚定点”,家庭、朋友、非正式工作团队、俱乐部群体和各种形式的群体组织会积极影响和维持着个体的大多数意见、态度和行动[1]。从这个意义上讲,如果我们的目的是理解个体的体育参与行为而不只是记录它,那么,我们就无法忽略个体所在的各种体育群体内部的人际关系,即人际传播网络对其体育参与行为的重要影响。

近年来,随着马拉松运动的蓬勃发展和移动互联技术的普及,由跑步爱好者(以下简称跑者)基于网络技术自下而上自发成立的各种马拉松跑团(以下简称跑团)逐渐成为一种特别引人注目的现象,相关研究明显增多。文献梳理结果显示,现有研究主要以跑团形成原因(张新,2016;朱泳,2016)、功能定位(唐新发、朱洪生,2017;邹华华、于海,2017)、现状调查(唐玉成、吴卅,2011;张凡,2016;尹浩,2015;冯晓丽、李秀云,2015;吴迪,2016;王相飞,2018)以及品牌建设(李峰、张德胜,2016)等初步探讨为主,尚未涉及这类新型网络体育社群内部的人际传播网络以及这种网络结构对跑者体育参与的影响等议题。

文章认为,网络社会信息传递的结构性改变以及交往方式和关系网络的变革正深刻影响着人们参与体育的方式、认知和体验,从静态、孤立的视角无助于深入解读体育参与行为的复杂性,也难以解释网络社会背景下出现的“马拉松热潮”[2]。因此,要想深入揭示跑者体育参与的内在机制和规律,需要更多地关注网络社会背景下为数众多的跑团这种新型结群方式的影响和作用。为此,笔者选择以马拉松运动为个案,从理论层面对跑团传播网络结构进行研究,旨在将人际传播、关系网络以及互动模式等因素纳入对体育参与的分析之中,进而从群体层面更为深入地探讨网络社会背景下的体育参与规律。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

文章研究对象是跑团的传播网络结构。传播学者罗杰斯认为,传播网络由网络内部互相关联的个体组成,他们与特定的信息流关联,网络具有一定的结构和稳定性[3]。网络结构就是在行动者之间实际存在或潜在的关系模式(Berkowitz,1983;Wellman & Berkowitz,1988;Scott,2000)。研究网络结构可以帮助我们理解一组行动者在某一社会空间的聚集方式,以及行动者形成的特定结构与其行为的特殊意义[4]。

跑团传播网络是指在跑团中经跑者交往互动形成的一种人际传播网络,它也是具有一定结构和稳定性的社会关系网络。跑团传播网络结构是指作为跑团成员的跑者之间实际存在或潜在的传播关系模式。

需要指出的是,在网络社会语境下,跑者的传播关系既包括线上的互动交流,也包括通过参加线下的各种活动而建立的人际传播关系,因此,跑团传播网络结构是跑团成员线上线下两个层面传播关系的聚集。

1.2 研究方法

主要采用文献资料法。通过中国知网查询“跑团”“体育参与”“传播网络”以及“传播网络结构”等方面的大量文献资料。此外,还参考了《人际影响》《人际传播》《创新的扩散》以及《互动仪式链》等传播学和社会学经典著作作为分析依据。

2 结果与分析

2.1 对跑团传播网络的理解

2.1.1 跑者交往互动的本质是一种人际传播。

人际传播即个人与个人之间的传播活动,其规模至少2人以上,虽下限明确,但上限模糊。换言之,只要没有正式组织参与其中,参加者再多也是人际传播[5]。跑团作为跑者自发成立的网络社群,虽可能人数众多,但由于并无正式组织介入其中,因此仍属于人际传播。

2.1.2 跑者人际传播的结果是形成跑团人际关系网络。

关系即两人之间存在着交往的极大可能[6]。当跑者成为跑团一员,就意味着可能和其他成员进行交流从而产生人际互动关系。尤其是在新媒体环境中,跑者可以突破时空限制,实现虚拟和现实、实存和潜在的关系交织。因此,跑团的人际关系网络,即人际传播网,就是跑者间实际存在或者潜在的关系模式。

2.1.3 跑团人际传播网络也是一种社会关系网络。

毕雪梅认为,传播关系与社会关系的区别在于,前者强调过程,而后者强调一种结果[7]。由于社会网络在本质上是由社会行动者及其关系组成的集合[8],因此,跑团传播网络的本质就是一种建构于人际传播关系基础上的社会网络,是跑者及其传播关系的集合。

2.2 跑团传播网络的基本要素

跑团传播网络主要包括两个基本要素:作为网络节点的跑者和围绕跑者建立的一个或多个传播关系。

2.2.1 作为网络节点的跑者

跑者是跑团传播网络的核心要素,他们基于共同的跑步兴趣和爱好形成了跑团这种网络趣缘群体。但像所有人类群体一样,跑团并非跑者的简单聚合,而是围绕其中的关键行动者而组织的,是一种重要角色及其依赖者的结构性联结[1]。这意味着,成员在跑团中处于不同位置。林南认为,网络位置包括Position和Location两种:前者是由于权威或管理地位而获得的组织位置,比如团长和管理员等;后者则是由个体在网络中通过自己的行动而占据的战略性位置,比如意见领袖等[9]。这些位置可通过中心度和结构洞等指标进行客观测量和描述。

(1)中心度位置的跑者

中心度位置是指个体行动者在一个社会网络中拥有许多与其他成员的连结,处于网络的中心,他们更为活跃、也更有声望和权利。衡量行动者在网络中是否处于中心位置的指标是“中心性”,它包括针对单个行动者的中心度和针对整个社群图的中心势两种,常用指标包括点度中心度/势、中间中心度/势和接近中心度/势。

此外,特征向量中心度作为一种测量行动者中心度以及网络中心势的标准化测度,可以用来在网络整体结构的意义上发现网络中最核心的成员。

(2)结构洞位置的跑者

结构洞概念由伯特于1992年提出,是指“两个行动者之间非冗余的联系”。结构洞的存在使连接两个行动者的第三方可能获得“信息利益”和“控制利益”,扮演经纪人角色。结构洞中的经纪人是一种可以带来新思想和新行为的“意见领袖”[10]。意见领袖概念最初由拉扎斯菲尔德等人提出,他们在对总统竞选宣传运动进行的研究中发现,社区每一阶层均有某些人扮演着把大众传播中有关的信息和影响传递给其他人的中转者角色,他们据此提出“两级传播”概念,即观念常常是从广播和印刷媒介流动至意见领袖,接着从意见领袖流向较不活跃人群。意见领袖并非是一个与众不同、高高在上的群体,而是存在于整个日常个人关系中。换言之,所有的人际关系均是传播的潜在网络,意见领袖就是在传播网络中扮演关键角色的群体成员[1]。

综上,跑者由于在跑团中处于不同位置,因而扮演核心成员与边缘成员,抑或是意见领袖与追随者等不同的网络角色。通过不同网络位置间的角色互动,形成了跑者间的网络连接。对跑者位置和角色的分析与测量将有助于理解跑团传播网络的形成机制以及跑团内部影响流动的过程。

2.2.2跑者间的传播关系

典型的传播关系包括“与谁共享信息”“与谁谈话”以及“与谁讨论新想法”等[11],跑者间的传播关系首先表现为围绕“跑步/马拉松”这一兴趣,通过信息共享、讨论和交流而建立的信息传递关系。通过信息传递,可以减少或降低跑者在参加跑步/马拉松运动中的各种不确定性,从而有助于个体做出决策。

除信息传递关系维度外,跑者间还存在意义共享关系。意义就是指人对自然事物或社会事物的认识,是人为对象事物赋予的含义,是人类以符号形式传递和交流的精神内容[12]。由此可见,意义虽然抽象,但却可以通过语言以及其他符号进行表达和交流,从而实现意义共享。从符号互动论视角分析,马拉松运动对跑者来说是有意义的,并且这种意义来自与其他跑者的互动。互动的本质就是传播,通过意义传播可以进行思想的沟通和情感的交流,进而产生情感的共鸣以及对跑者身份的认同感和归属感。

基于以上,不难发现,跑者间传播关系的两个维度分别对应着传播的两个认知维度,即传播的传递观和仪式观。传递观将信息和传播视为一种客观存在,关注信息的流动;而仪式观则从意义创造和共享角度来理解传播,更加突出人的主体作用,是一种对信息传播的主观理解。当然,这种主客观的区分并非泾渭分明,事实上,任何传播过程都兼具客观和主观两类因素,为突破这种主客观的认知分野,组织传播学者泰勒和范埃夫里将传播区分为会话(互动行为)和文本(意义理解)两个维度,从而将二者合并在一个传播过程之中[7]。

总之,跑者间的传播关系可分为信息传递和意义共享两个关系维度,它们统一于跑者线上线下的人际互动之中。亦即,无论是线上交流,还是线下的跑步实践,在本质上都是跑者间的人际传播过程。在这一过程中,既有客观的信息传递,也有主观的意义分享,从而形成复杂的人际传播网络。

2.3 跑团传播网络的动力机制

动力机制是指网络成员在利益驱动下,推动网络关系互动产生、传播过程实现的原始动力[7]。对跑团传播网络动力机制的分析就是从动态角度阐释跑团传播网络何以形成以及运行和维系的机制与原理。

2.3.1跑团传播网络形成的内在机理

前文分析指出,跑者通过“符号互动”建构了信息传递和意义共享的传播关系并形成了传播网络,但这尚未回答跑者间人际互动的内在机理。事实上,跑步是一项典型的个人运动[13],那么,跑者之间为何会产生互动?跑者需要组织吗?

一项运动,玩儿久了,必然需要一个组织[14],尤其是移动互联技术的普及使跑团这类对场地器材等硬件设施并无特别要求的网络体育组织更易组建。而将跑者组织在一起的根本动力,笔者认为,是一种对资源交换的“期待”。法国人类学家马赛尔·莫斯指出,“归根结底,我们最终触及的就是期待的观念,即‘未来贴现’观念的重要性。期待是集体思维的形式之一。我们彼此相处,成为社会,期待着在我们之间有这样那样的结果,这就是共同体的基本形式……‘我期待’甚至定义了所有出自集体本性的行动”[15]。从社会交换理论视角分析,就是期待从他人处获取资源回报。换言之,人们倾向于在能发展自我利益——从他人身上谋取回报的倾向的情况下,同他者建立传播关系。关系在本质上着重于获得有价值的资源。从这个意义上讲,所谓关系,就是“人与人之间为最大限度地取得回报而明确地或含蓄地达成的一致”[6]。

文章认为,跑团传播网络形成的内在机理就在于跑者“期待”以符合自我利益的方式进行的资源交换。这里的资源,主要是指蕴含在跑团传播网络中的各种社会资源。林南认为,个体通常有两类资源可以获取和使用:个人资源和社会资源。个人资源为个体行动者所拥有,个体可以使用、转移和处置它们而不需要得到授权或对其他行动者和社会负责;社会资源则是个体通过直接或间接的社会关系而获取的资源,它嵌入在关系网之中,包括物质财富和象征财富[9]。

对跑者来说,跑步是一种具有意义的目的性行动,尤其是参加马拉松比赛,更是具有高度不确定性。为提高目的性行动成功的可能性,跑者需要获取或维护包括信息和情感支持在内的各种网络资源。这意味着,目的性行动必须通过互动才能被理解,为了各自的目的,跑者需要通过互动来获取和使用彼此的资源进而形成跑团及其传播网络。

2.3.2 跑团传播网络的运行与维系

由于传播网络是传播主体间自身有规律的信息交流的关系模式[11],因此,信息是传播网络主要的资源类型。

毕雪梅对体育关系网中的信息资源进行了深入的理论分析[7]。据其观点,体育关系网中的信息资源是符号资源和意义资源的统一体,符号资源是成员间互动的载体,起到介质作用,即一种符号化的介质资源;意义资源则是成员互动关系的输出结果,它要依靠符号介质资源和网络互动来完成。

跑团传播网络的信息资源同样是符号资源和意义资源的统一。首先,每个跑团都有自身独立的符号体系。比如团服、旗帜、口号,以及线上交流特定的话语表达方式和线下活动的开展方式,等等。并且,每个成员的跑步姿势以及线上自我呈现方式等,也都是一种符号化的介质资源。正是通过使用这些符号资源,跑者间的互动才有了平台和载体。其次,意义资源同样是一个体系。跑者赋予跑步/马拉松的意义从强身健体、缓解压力到丰富生活、开阔视野,乃至挑战自我等,都显示出经由互动而形成的不同层次的认知、态度、情感和价值观。这种意义资源要通过符号化的介质资源以及跑者间的互动来实现。

基于对跑团传播网络信息资源的理解,文章认为,跑团传播网络运行与维系的动力在于信息资源(符号资源和意义资源)的流动。

首先,跑者的信息资源储备存在差异。

从符号资源层面看,跑步本身即是一种重要的动作符号。线下的跑步姿势、衣着装备、身体形态、面部表情、呼吸节奏以及整个动作的协调程度等都清晰地表征着跑者符号资源的不同储备。而线上的话语表达以及自我呈现等也都在一定程度上显示出跑步“大神”和“菜鸟”之间的不同。

从意义资源层面来分析,人对跑步/马拉松的认知会因跑步经历的不同而有所区别。跑步是一种身体实践,具有具身性特点。具身理论认为,人的认知是一种身体体验,是通过活动的、鲜活的生理性体验,即“体认”方式来建构体验主体赖以思考的概念和范畴[16]。这意味着,由于跑步经历不同,跑者会赋予跑步/马拉松不同的意义和价值。事实上,(那些)囿于粗陋的实际需要的感觉,也只具有有限的意义。如果没有一定程度的符号储备,个体将很难成为一个全身心的参与者,几乎无法获得仪式的情感共鸣,而正是它给予人们集体成员身份符号的感觉[17]。从这个意义上讲,跑过马拉松和没有跑过马拉松的人属于不同的世界就并非只是感慨而已。

其次,结构性嵌入、情感能量的追求与信息资源的流动。

对特定事物的共同兴趣是人际传播网络的基础,“哪里存在着兴趣共同体,哪里就存在着传受双方[1]。”但是由于信息资源储备的不同,跑者在传播网络中处于不同的等级位置(Position)和网络位置(Location)并表现出不同的互动行为。亦即,跑者基于符号和意义资源的差异而结构性地嵌入在跑团传播网络之中,他们通过互动来获取和使用嵌入其中的资源,从而实现资源的流动。

林南根据不同的资源获取动机,将个体在网络中的行动分为两类:一类是由寻找和获得额外有价值资源的动机所唤起的工具性行动;另一类是由维持有价值资源的动机引发的表达性行动。由于丧失已经拥有的资源比获得额外资源对自我的生存会产生更大的精神和身体威胁,因此,表达性行动,即寻找情感和支持的行动,被认为比工具性行动更重要[9]。

跑团传播网络中的工具性行动表现为信息咨询、讨论和交流,即通过信息传递而实现的资源获取和使用;表达性行动则是为了分享跑步情感而进行的行动,这种行动期待的回应主要是表达性的。比如,主动分享自己的比赛成绩或“打卡”等即是为了获得群体认可或他人承认而进行的互动行为。

无论是工具性行动,还是表达性行动,在本质上都是一种互动行为。霍曼斯对小型基础群体的研究提供了理解互动的理论基础[9]。他在理论上假定互动、情感和活动三者之间存在互惠与正相关关系。个体互动越多,他们越可能共享情感,越可能参加集体活动。换言之,情感与互动之间存在正关系,互动的基础是情感,互动主要建立在共享情感的基础上。

互动仪式链理论则从情感能量传播的角度进一步揭示了互动发生的动力机制。柯林斯指出,人类行为的特征是以情感能量为取向的,就获得情感能量的最高回报而言,个体的行为都是理性的[17]。正是由于情感能量储备的不平等(那些拥有更多跑步符号和意义资源的跑者拥有更高的情感能量),跑者间的互动才得以发生。伴随情感能量的传播,蕴藏在关系网络中的资源实现了流动,个体获得了资源的回报。

综上,跑团传播网络的动力机制是,为了提高跑步/马拉松这一目的性行动成功的可能性,跑者需要获取或维护各种网络资源,而这些资源结构性地嵌入在由不同资源储备的跑者形成的传播网络之中。资源获取或维持的过程产生了以情感能量为取向的互动,进而产生情感能量传播,信息资源得以流动,跑者获得资源回报,实现了符合自我利益的资源交换。

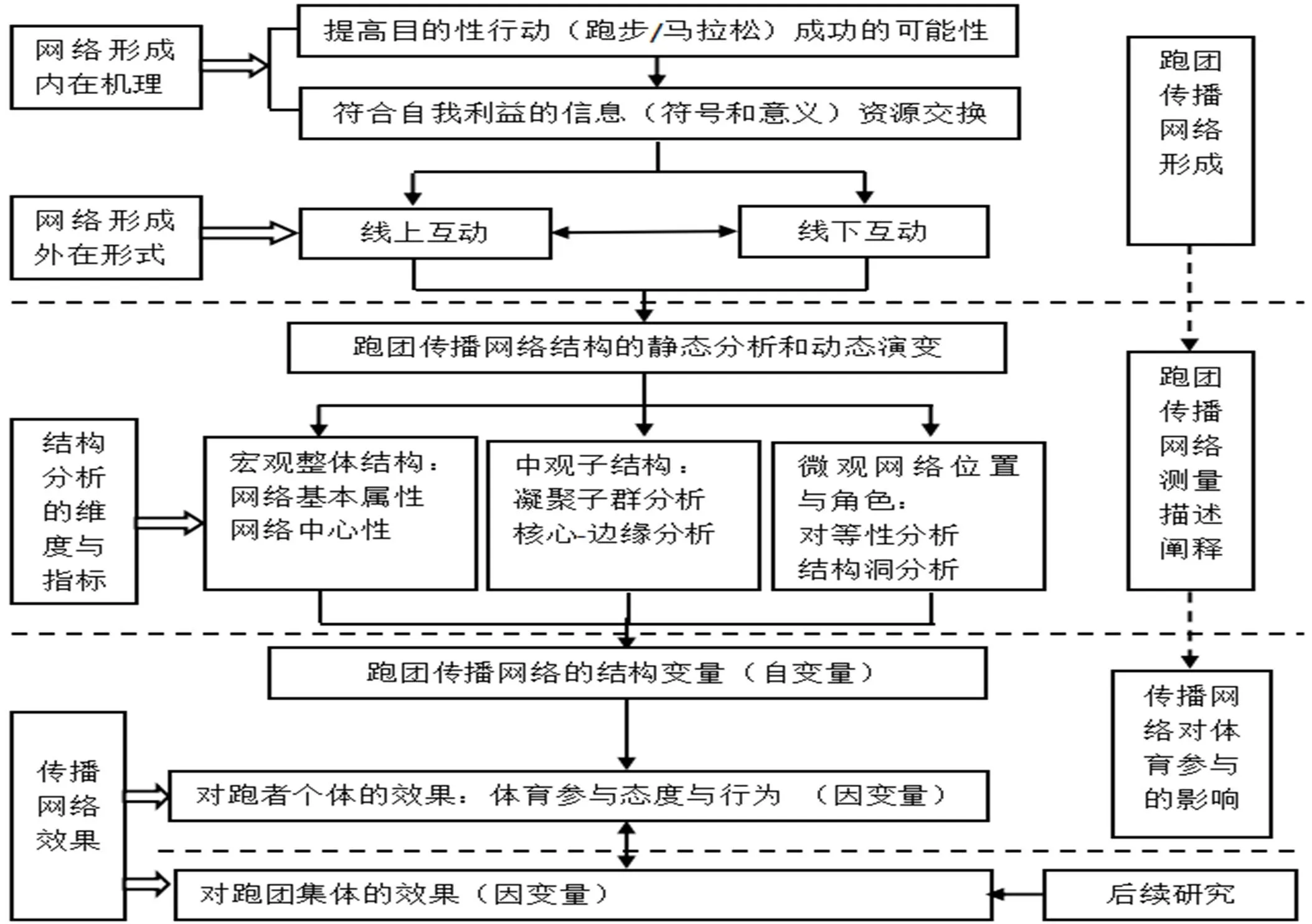

2.4 跑团传播网络结构的分析框架

跑团传播网络既有客观的信息传递,也有主观的意义分享,为全面揭示这一复杂的关系网络,描述和阐释其结构特点,需要建立一个相应的理论分析框架。根据Hagen Wasche(2017)[18]等人的网络分析思路,即网络分析主要解决网络形成、网络描述和网络效果三方面问题,本研究在进一步筛选测量和描述网络结构的相应指标的基础上,建构了分析跑团传播网络结构的理论框架。

2.4.1网络分析指标的筛选

社会网络分析中有很多指标都可以定量测量互动网络结构[8],文章对已有相关研究(毕雪梅,2017;宋学岷,2018;刘军,2006;任义科,2011;王陆,2009;徐峰,2014)进行梳理以为本研究分析指标的筛选提供借鉴,结果见表1。

表1 部分研究的社会网络分析指标对比

从表1可见,网络基本属性和中心性是目前学术界较为常用的宏观整体层面的网络分析指标,其中,网络基本属性(表2)主要用于描述网络的基本特征;中心性用来衡量行动者在网络中是否处于中心位置。

表2 网络基本属性测量指标及含义

在中观层面,通过各种算法分析出网络中存在的“子结构”(Sub-Structure),以及这些子结构如何组成网络的整体结构一直是社会网络分析的重要关注点[7]。其中,凝聚子群分析和核心-边缘结构分析是两种最典型、也是学术界最常用的社会网络结构分析方法,它们都可以用来揭示隐藏在网络中的子结构。

结构洞分析和对等性分析着眼于网络中单个行动者的“网络位置”和“网络角色”,是比较典型的微观网络分析指标,从对子结构的研究推向对行动者网络位置和网络角色的研究可以使我们对社会网络的结构进行更一般化的分析,从而得出更具推广意义的研究结论[4]。所谓“网络位置”,指的是一系列嵌入于相同关系网络中的个体行动者,是一系列在社会活动、社会关系或互动中相似的行动者。“网络角色”是指把各个社会位置联系在一起的关系组合,是存在于行动者之间或各个位置之间的关系模式[8]。我们有理由相信,在一个社会网络中,如果两个个体具有相同的关系模式,即他们和同样的人有相同的关系,则这两个个体在网络结构中占据相似地位。在网络结构中处于相似地位的个体,彼此之间虽然不一定有紧密互动,但其态度及行为的相似程度可能高于互动团体的成员。

2.4.2跑团传播网络结构分析框架的构建

结合跑团传播网络的理论分析及上述学者的研究成果,文章从静态和动态两个角度,宏观、中观和微观三个层面构建了分析跑团传播网络结构的理论框架,如图1所示。

图1 跑团传播网络分析的理论框架

本文主要从理论层面对跑团传播网络结构进行了研究。跑团传播网络是经跑者交往互动形成的一种人际传播网络,其本质是建构于人际传播关系基础上的社会网络。从静态角度看,该网络包括跑者及其传播关系两个基本要素。跑者网络位置决定其网络角色,通过不同网络位置的角色互动建构了信息传递和意义共享的传播关系并形成传播网络结构。从动态角度看,跑团传播网络形成的内在机理在于跑者以符合自我利益的方式进行的资源交换。由于跑团资源结构性嵌入在由不同资源储备的跑者形成的传播网络之中,因此,资源获取或维持过程产生了以情感能量为取向的互动,进而产生情感能量传播,跑团传播网络中蕴含的信息资源得以流动,跑者获得资源回报,实现符合自我利益的资源交换。文章的创新点在于综合运用传播网络的相关理论和视角对跑团这一新型网络体育社群进行了深入的理论探讨,这一方面丰富和拓展了跑团的研究视野,另一方面也提供了一种分析体育参与的“中观视角”。在后续研究中,要在理论框架的基础上进行实证检验,通过对跑团传播网络结构的测量、描述和阐释,进一步探寻和揭示影响跑者体育参与的网络变量和因果规律。

[1]伊莱休·卡茨,保罗·F·拉扎斯菲尔德.人际影响:个人在大众传播中的作用[M].张宁,译.北京:中国人民大学出版社,2016.

[2]霍兴彦.中国业余马拉松跑者社会互动质性研究:基于“YHM”微信群的虚拟民族志分析[J].首都体育学院学报,2018,30(4):323-327.

[3]E.M.罗杰斯.创新的扩散[M].唐兴通,郑常青,张延臣,译.北京:电子工业出版社,2016.

[4]王陆.虚拟学习社区的社会网络结构研究[D].兰州:西北师范大学,2009:2-3.

[5]张国良.传播学原理[M].上海:复旦大学出版社,2009:11.

[6]迈克尔·E·罗洛夫.人际传播:社会交换论[M].王江龙,译.上海译文出版社,1997.

[7]毕雪梅.体育关系网:基于体育参与的社会网络传播[M].北京体育大学出版社,2017.

[8]刘军.整体网分析讲义[M].上海:格致出版社,2009:2.

[9]林南.社会资本:关于社会结构与行动的理论[M].上海人民出版社,2005.

[10]BURT R S .The Social Capital of OpinionLeaders[J].The annals of the American acade-my of political and social science,1999,566(1):37-54.

[11]柯惠新,祝建华,孙江华.传播统计学[M].北京广播学院出版社,2003.

[12]郭庆光.传播学概论[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[13]村上春树.当我谈跑步时我谈些什么[M].施小炜,译.海口:南海出版公司,2010.

[14]王乐.跑步需要组织吗[EB/OL].http://sports.sohu.com/20120428/n341950365.shtml,2012-04-28.

[15]汲喆.礼物交换作为宗教生活的基本形式[J].社会学研究,2009(3):1-25.

[16]叶浩生.“具身”涵义的理论辨析[J].心理学报,2014(7):1032-1042.

[17]柯林斯.互动仪式链[M].林聚任,王鹏,宋丽君,译.北京:商务印书馆,2012.

[18]WASCHE H,DICKSON G,WOLL A,et al.Socialnetwork analysis in sport research: an emer-ging paradigm[J].European Journal for Sport and Society,2017,14(2):138-165.

The Theoretical Research on the Communication Network Structure of Marathon Running Groups

HUO Xingyan, etal.

(Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang 550025, Guizhou, China)

该论文入选第十二届全国体育科学大会专题口头报告,系贵州财经大学人才引进项目阶段性成果(项目编号:2020YJ018)。

霍兴彦(1979—),博士,副教授,研究方向:体育人文社会学。