全球海表流场多尺度结构观测卫星计划*

杜 岩 董晓龙 蒋兴伟 张玉红 朱 迪 王闵杨 吴 炜 王祥鹏 赵章喆 徐星欧 唐世林 经志友 李毅能 陈 琨 陈 雯

1(中国科学院南海海洋研究所 热带海洋环境国家重点实验室 广州 510301)

2(中国科学院国家空间科学中心 微波遥感技术重点实验室 北京 100190)

3(国家海洋卫星应用中心 北京 100081)

4(中国科学院微小卫星创新研究院 上海 201304)

5(中国科学院大学 北京 100049)

0 引言

海流是直接描述海洋运动的核心物理量。在多尺度耦合动力学中,海流对全球海洋的动量和能量交换起到重要作用[1,2]。全球海表流场引起的热盐输运在海气耦合中至关重要,影响着极端天气与气候事件的形成,例如赤道的水平热输送是ENSO 形成演化的关键环节[3—5]。海流参与生物地球化学循环[6,7],并主导热量与营养盐的垂向输运[8]。精确的海流观测是研究海洋动力学、海洋多尺度过程相互作用和海气相互作用的核心,在海洋生态动力、生物地球化学和地球系统模拟等相关研究中起到重要的支撑作用。

海洋是一门基于观测的学科,海洋科学的研究进展往往依赖于观测手段的重大突破。2010 年Freeman 等[9]提出,海流卫星观测是2025 年前海洋科学需要重点突破的方向。针对全球海表流场观测,中国、美国及欧洲等相关科学家都开展了相关前沿研究,明确提出卫星多普勒海洋学是海洋观测新的突破方向,并相继提出了卫星多普勒流场探测任务概念。全球海表流场多尺度结构观测卫星计划(Ocean Surface Current multiscale Observation Mission, OSCOM)是由中国科学院南海海洋研究所、中国科学院国家空间科学中心联合多家单位提出的对全球海表流场进行高分辨率、高精度观测的卫星计划,得到空间科学战略先导专项(二期)背景型号研究项目支持。本文将对OSCOM 的任务概念、科学目标和有效载荷配置方案等进行分析。

1 海表流场观测的发展趋势

海洋的近表面流场跨越多个时空尺度,从时间尺度为秒至小时、空间尺度为厘米至百米量级的海洋湍流、混合和波动,到时间尺度为小时至天、空间尺度为公里至十公里量级的亚中尺度过程,时间尺度为月、空间尺度为数十至百公里量级的中尺度过程,直至时间尺度为年至百年、空间尺度为千公里及以上的大洋环流(见图1[10]),这些不同时空尺度的运动存在复杂的动量和能量转化,并影响海气之间的交换和耦合,以及区域和全球的气候变化[2,11—13]。海洋多尺度运动的状态和模拟是预估地球系统变化的关键一环,也是地球系统科学和全球变化研究的重大前沿科学问题。

图1 海洋多尺度动力过程示意(改自文献[13])。气候变化为海平面变化趋势,大尺度环流和中尺度涡中的填色为大洋环流模式数据的海表流速,箭头为海表流场,亚中尺度数据来自高分六号卫星Fig. 1 Schematic diagram of multiscale ocean dynamics (updated from Ref. [13]). Climate change is the sea level trend. Large-scale circulation and mesoscale eddy filled with surface current speed from model reanalysis data.Arrows are the currents, and the sub-mesoscale data are from the GF-6 satellite

早期全球海洋环流的研究基本针对千公里以上的大尺度环流场。20 世纪以来,发展了风生环流理论,主要包括埃克曼理论(1905)、斯韦尔德鲁普平衡理论(1947)、西向强化理论等[14,15]。根据上述理论推导出的海表流场刻画了千公里尺度上大部分的实际海流,表征了平衡态意义下各海盆的主要流系[16], 已被世界大洋环流实验(World Ocean Circulation Experiment,WOCE)等现场观测证实[17]。

海洋流场的现场观测十分有限且分布高度不均。传统的船舶观测虽然具有良好的时空分辨率,但仅局限在有限的区域和时间内。目前,有两种方法能提供全球海表流场的观测。一是通过漂流浮标的轨迹反演15 m 以上的近表层流速[18—20]。目前,全球约1500 个漂流浮标处于运行观测状态,漂流浮标观测的平均有效分辨率约为400~500 km。二是根据海洋观测浮标(Argo)获取的温盐剖面数据计算上层2000 m 的地转流速[21,22]。目前,全球共部署了约4000 个Argo 浮标,有效分辨率为200~300 km。以上两种方法均不能满足中小尺度海洋动力学的研究。

利用卫星遥感技术获取海表流场是一种更有效的方法[23—26]。利用卫星雷达高度计测量的海面高度数据,基于地转平衡理论可以反演海表地转流场。1992 年,美国国家航天局 (NASA)和法国国家空间研究中心 (CNES)联合发射的TOPEX/POSEIDON 开启了利用卫星测高反演地转流速的进程[27]。TOPEX/POSEIDON 及 其 后 续 的Jason-1/2/3 和Sentinal-3/6 系列卫星,以及中国海洋二号系列卫星 (HY-2A/B/C/D)已为全球海流研究提供研究和业务数据支持。此外,顺轨干涉SAR(InSAR)和多时相图像也都可以用来追踪海表运动特征。

迄今为止,全球最先进、使用最广泛的实时海表流场数据是由NASA 地球与空间研究中心(ESR)支持开发的海洋表面流实时分析数据集(OSCAR[28])。OSCAR 结合了几乎所有可用的观测资料,包括从卫星海表面高度获取的地转流、由海面风场和海表漂流浮标反演得到的风驱动力分量以及由温度和盐度反演的热成风调整分量[28]。OSCAR 的有效空间分辨率约为110 km,时间分辨率约为1 周[29,30]。

受观测能力的限制,目前的观测方法还无法实现全球范围内的海表流场观测,对海流的研究还存在诸多挑战。首先,卫星测高获得的海表面高度只能通过地转平衡理论反演获得地转流分量[31],对不满足地转平衡的海洋运动(例如海洋内波)缺乏刻画能力。其次,虽然目前的高分辨率卫星图像或海洋水色示踪剂(例如叶绿素浓度)已经显示出伴随着中尺度过程快速变化的亚中尺度结构,但是目前的卫星观测无法从动力上刻画这些非平衡态的海水运动,而海洋非平衡态过程主导着上层海洋中50%以上的热通量变化[32]和20%~50%的初级生产力变化[33]。再次,赤道地区缺乏有效的观测。由于赤道区域不满足地转近似条件,通过海表面高度反演得到的地转流无法准确描述赤道区域的海水流动[34,35]。利用表面漂流浮标可以修正赤道区域的观测结果,然而由于赤道区域海洋表层的动力辐散作用,浮标数量较少不足以有效填补赤道观测的空缺[36]。最后,近海区域的海洋动力过程非常复杂,而且通常不满足地转平衡[37],现有观测手段无法观测近海海流。

研究表明,基于海表运动多普勒测量的海表全流场直接卫星观测,即多普勒卫星海洋学研究是21 世纪初海洋观测中亟待突破的方向,目前已成为国际海洋遥感观测技术研究发展的热点和前沿[38—43]。据乐观估计,海表全流场有望在2025 年左右实现全球卫星观测[9]。继海面温度、海面高度、海面盐度、海浪谱、海面风场之后,海表流场这一海洋核心要素也将实现卫星的直接观测。

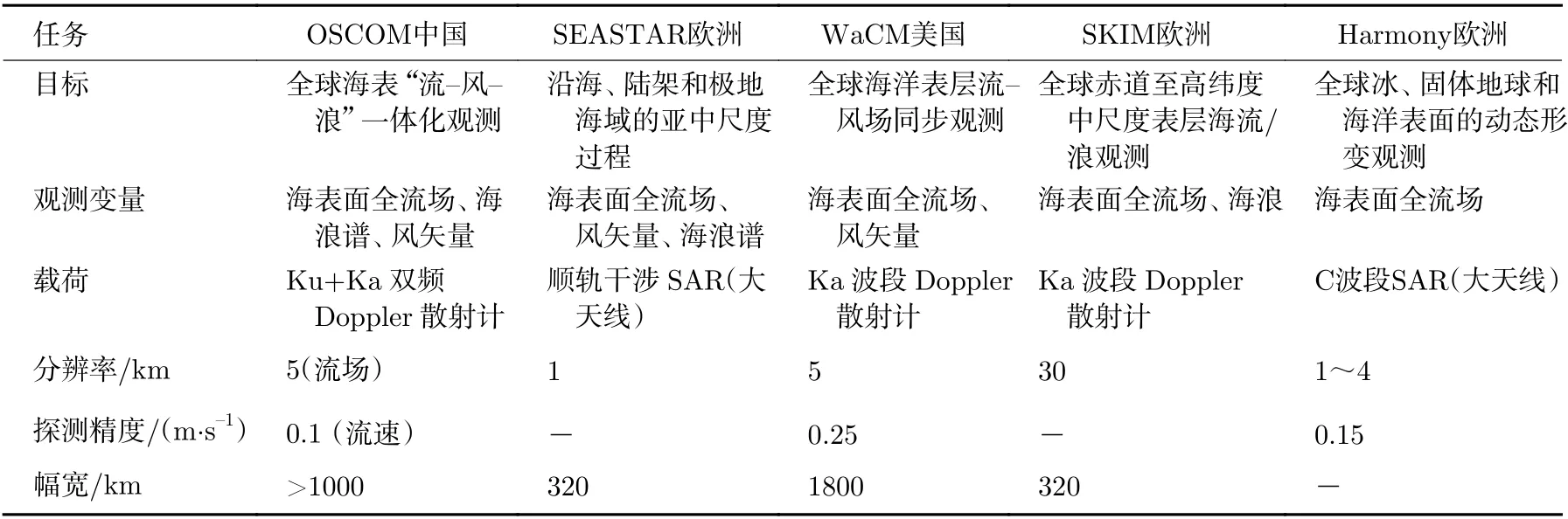

针对全球海表卫星观测,特别是基于多普勒测量的全流场卫星遥感观测,国际上提出了多个卫星计划:2018 年,法国国家空间研究中心提出的海表运动多尺度监测卫星任务 (SKIM)[44]参加了欧空局Earth Explorer 9 任务遴选竞争(未能入选);2022 年,欧洲航天局已将海表流场Harmony 卫星计划[45]作为Earth Explorer 10 唯一候选卫星进行审查,如果通过,将于2028 年发射。此外,SEASTAR 任务[37]是欧空局Earth Explorer 11 任务的4 个候选任务之一。2019 年,美国航空航天局(NASA)将风和流观测计划(WaCM )[42,46]作为探索者号在未来10 年的首要任务,并在2022 年3 月决定与法国SKIM 团队联合推进该任务。2018 年,中国科学院提出了全球海表流场多尺度结构观测卫星计划 (OSCOM),并得到空间科学先导专项(二期)的支持,目前是进入未来空间科学任务遴选的候选项目之一。

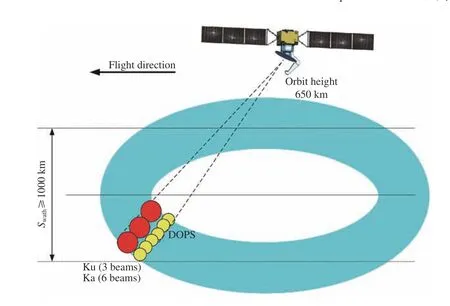

OSCOM 首次提出了基于多普勒散射计(Doppler Scatterometer, DOPS)的海表流场、海面风场和海浪谱(简称“流—风—浪”)一体化探测的测量原理和系统体制。OSCOM 采用Ka-Ku 双频多波束圆锥扫描体制的真实孔径雷达,将实现超过1000 km 观测刈幅、公里级分辨率的“流—风—浪”一体化卫星直接观测(见图2)。OSCOM 能够1 天覆盖全球海洋大部分区域,3 天覆盖全球。与同类国际计划相比,OSCOM 的创新设计包括以下几个方面:① Ka+Ku 双频DOPS,充分利用不同频段对流和风的观测能力的优势;②“流—风—浪”一体化观测体制,通过联合动力要素观测控制并减少海流观测误差,使海表流速的观测精度达到0.1 m·s—1,远优于目前美国WaCM 计划0.25 m·s—1和欧洲Harmony 计划0.15 m·s—1的指标水平;③采用多波束圆锥扫描体制实现宽刈幅,OSCOM 可以达到1000 km 以上刈幅,与欧洲SEASTAR 和SKIM 任务概念320 km 的观测刈幅相比,具有显著优势(见表1)。

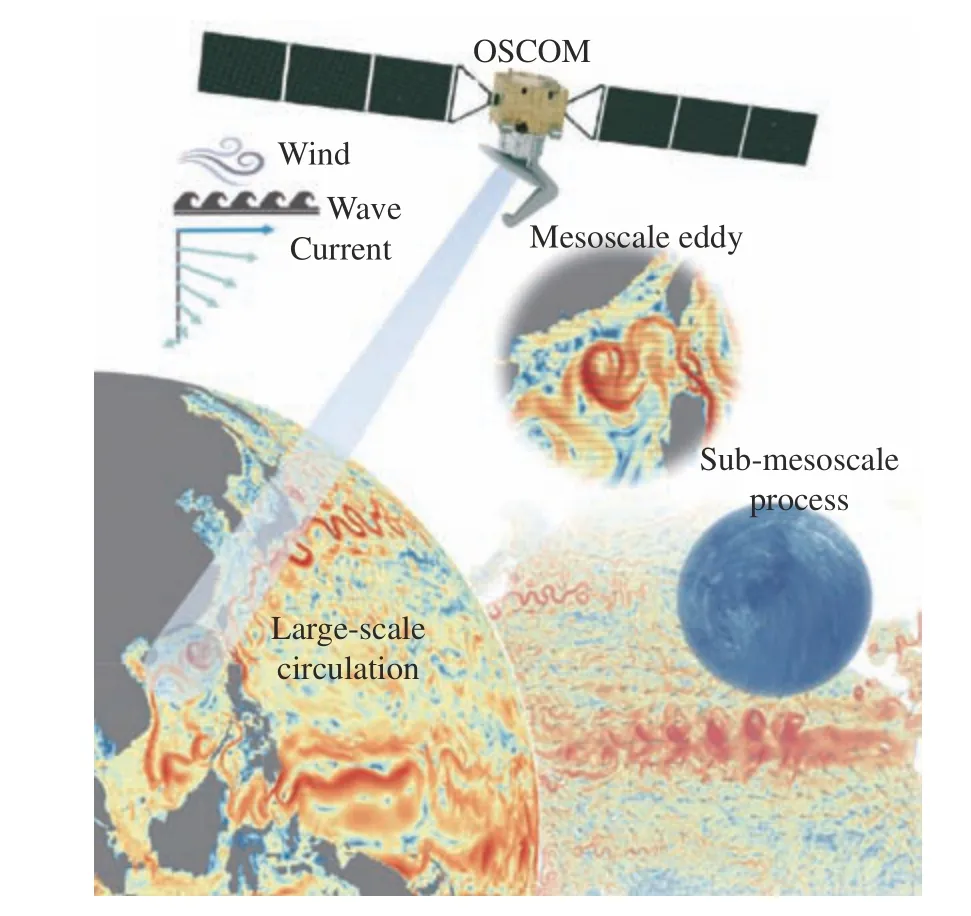

图2 OSCOM 示意。海洋大尺度和中尺度填色为大洋环流模式数据的海表流速,大尺度中的箭头为海面风场,中尺度中的箭头为海表流场,亚中尺度数据来自高分六号卫星Fig. 2 Schematic diagram of OSCOM, large-scale and mesoscale oceanographic data are filled with surface current speed from model reanalysis data, arrows in large scale are surface winds and arrows in mesoscale are surface currents, sub-mesoscale data are from the GF-6 satellite

2 OSCOM 的科学目标

OSCOM 实现全球“流—风—浪”的直接观测,结合其他高分辨率卫星观测(例如海面温度和海洋水色等)重构获得精细的海表流场,将进一步促进海洋亚中尺度动力学、多尺度相互作用以及中小尺度海气相互作用等前沿核心科学问题的深入研究,并支撑海洋生物地球化学循环与碳收支的科学前沿,以及海洋数值模式的发展和完善。

2.1 海洋亚中尺度动力学

研究表明,中尺度涡动能占海洋环流总动能的90%以上[2]。中尺度涡通过平均流的不稳定从大尺度环流中获得能量,而中尺度涡动能最终将被各种小尺度不稳定以及与地形或内波的相互作用所耗散。中尺度涡在海洋能量串级中发挥重要作用[11,47,48]。由于缺乏全球高分辨率海流观测,海洋中小尺度过程之间的相互作用是目前研究中的难点,而且经典地转理论无法完全解释海洋中的正向能量串级和动能耗散[2]。研究表明,依据传统海洋动力学理论估计的垂向物质能量输运比现场观测值低一个数量级[49,50]。大中尺度的传统理论也无法定量解释上层海洋和大气边界层之间的质量和能量平衡[32]。最近,基于模式和少量观测数据的研究结果表明,海洋亚中尺度过程普遍发生在全球海洋中,其在中小尺度相互作用方面发挥着重要的“桥梁”作用[2,12,51]。亚中尺度过程及其引发的次级环流是地转能量和有效位能串级与耗散的直接途径[11,12,52]。但在以往的观测和理论研究中,这些亚中尺度过程在很大程度上被忽略。

OSCOM 全球高分辨率(5~10 km)和高精度(0.1 m·s—1)的海表流速测量将极大地促进非平衡海洋运动的研究。深入了解亚中尺度过程将有助于探索海洋能量从中尺度到小尺度过程的串级,估算全球海洋热量垂向再分配及其对气候变化的影响。

2.2 海洋多尺度动力过程演化与变率

海洋中多尺度运动过程的相互作用促进了跨尺度质量/热量交换和能量串级,显著影响了海面温度、盐度、海气通量、热含量,以及上层海洋浮游植物生长的营养盐分布。然而,现有的卫星观测只能直接测量海面高程,并基于地转近似间接推导出地转流。虽然这些观测可以监测大尺度和中尺度海洋动力变化,但无法测量百公里以内的非地转、非平衡态海流以及赤道区域的海流。全球海表流速的多尺度变化研究需要高分辨率的直接海流观测。高分辨率海流卫星技术和DOPS 能够准确观测10~100 km 水平尺度上的海表全流场[17,53,54]。

在真实海洋中,全球主要流系,如西边界流(包括黑潮和湾流等)、赤道流和南极绕极流的最大流速范围为0.7~2.0 m·s—1[10]。中尺度涡也能达到相似的强度[29]。海洋潮流的最大流速甚至更强,在特定的沿海地区可达到每秒几米[55]。为了捕捉从沿海到深远海的多尺度海洋动力学过程,DOPS 在空间的速度观测精度需要达到0.1 m·s—1。OSCOM 旨在满足海表流速观测的高精度要求(见表1)。海表流场直接观测将为研究海洋中的平衡和非平衡运动以及海洋环流的分布、变化和多尺度相互作用提供有价值的数据。

表1 多普勒海洋学卫星任务计划对比Table 1 Comparison of Doppler oceanography satellite mission plan

2.3 海气交换及其气候效应

大尺度环流(>1000 km)和中尺度过程(约100 km)主要受地球自转和海洋分层的约束,表现出典型的准二维、准平衡运动。这种运动不能完全解释大气和海洋内部之间的质量和能量跨圈层交换。在高分辨率大洋环流模式(1/48°和1/24°)中,从风传递到海洋的表面动能估算比同一模式低分辨率(1/6°和1/10°)结果高约25%~85%,其中的大部分能量由高频风强迫的近惯性频率动力过程产生[56]。此外,海洋亚中尺度过程在海气垂直交换以及全球海洋水循环、热量和能量收支中发挥关键作用,并显著影响气候系统[57—59]。

因此,需要新的高分辨率观测来理解海气相互作用,并改进耦合气候模式,以准确预测长期的海洋和气候变化[32,47]。通过将OSCOM 海表流场与来自其他卫星的更高分辨率海面温度和叶绿素浓度数据以及温盐剖面反演的海洋内部流场相结合,将有助于深入研究海洋和大气之间的物质和能量交换,最终将通过构建基于物理过程的参数化方案提高耦合气候模式的预测能力。

2.4 碳收支与生物地球化学循环

海洋碳收支和生物地球化学循环影响了大气CO2浓度的变化,并与海洋生态系统的稳定性和全球变化密切相关[60,61]。虽然人类产生的二氧化碳排放量在过去一个世纪一直在增加,但海洋通过物理和生物耦合过程吸收和储存了大量二氧化碳,从而成为最大的二氧化碳“蓄水池”。这些过程在很大程度上调节了大气中的二氧化碳浓度,缓解了全球变暖[62,63]。以前的研究发现,中尺度涡只能解释20%~30%的营养盐垂直输送[64—66]。而亚中尺度过程,例如海洋锋和涡丝,才是上层海洋营养盐供应的主要驱动力[67—72]。OSCOM 观测的高分辨率、高精度“流—风—浪”数据,有助于准确估计海气通量,并促进对海洋初级生产力、营养盐收支平衡物理机制的深入研究。结合物理—生态耦合模式,可以研究相关垂直交换如何影响全球生物地球化学循环和营养盐收支。

2.5 海洋数值模式的发展与完善

大气动能输入是海洋的主要驱动力。然而即使与最新的海洋数值模式仍无法准确估计从大气风场传输到海洋的能量。风应力阻力系数与海表流速之间的关系尚不清楚,这已成为改善上层海洋动力学与海气相互作用模拟和预测的瓶颈[73—75]。“流—风—浪”的同时观测可以提供海气通量的定量估计,并优化模式中的相关参数化方案,提高海洋模拟和预测的准确度和精确度。

此外,海洋数值模式无法准确模拟海洋中尺度涡、亚中尺度过程和近岸动力过程[76]。目前,最有效的方法是使用高分辨率海洋模式同化多种海洋观测,生成描述真实海洋过程的再分析数据。未来,基于“流—风—浪”同步观测,应用选尺度数据同化技术和机器学习方法[77],可以更准确地预测非平衡状态下的海表流速。

针对以上前沿科学问题,OSCOM 拟实现的科学目标如下。

(1)开展海洋亚中尺度非平衡态动力学、海洋多尺度相互作用、海气耦合的研究,支撑实现海洋系统科学、气候变化等理论研究的重大突破。

(2)奠定海洋非平衡态过程数值模拟和预报的动力学基础,实现海洋和海气耦合模式的重大改进,为海洋生物地球化学循环、碳收支研究和国家重大任务提供支撑。

(3)实现全球公里级海表流场的星载直接观测,填补国际上对海洋矢量要素一体化观测能力的空白。

3 科学需求

OSCOM 的核心任务是实现高分辨率、高精度海表流场的直接观测。由于“流—风—浪”三要素相互耦合,海面风场、海浪谱与海表流场的同步观测对高精度海表流场的反演至关重要,也是实现OSCOM 卫星科学目标的关键。

3.1 海表流场

OSCOM 旨在实现对全球海表全流场直接观测,这样有利于观测非地转流。非地转流包括Ekman流、惯性流、潮流、Stokes 漂流以及海面风场或者海洋内部不稳定导致的不稳定流/波,其水平尺度为1~1000 km,时间尺度从数小时到数月。对6 h 间隔的全球漂流数据的分析表明,非地转流占全球全流速的43%。目前海表流场主要通过地转平衡理论从卫星高度计数据反演,获得赤道外开阔大洋的大中尺度(>100 km)地转流[78]。中高纬度的地转流空间尺度为20~100 km,热带海洋中的非地转、非平衡过程空间尺度可达到10~100 km[79]。因此,海表流场观测的水平分辨率应小于10 km,才能满足海洋中尺度和亚中尺度动力学过程的科学需求。亚中尺度和中尺度动力过程时间尺度通常为天到月的量级。根据海洋动力学的时空相干性,宽刈幅(≥1000 km)的观测对于解决观测时间分辨率不足的问题是非常必要的。

海表流场的高精度观测对于刻画亚中尺度过程非常重要。在全球海洋中,6 h 漂流浮标观测到的平均海流速度大于0.1 m·s—1的样本约占总样本的82%。这一数值在南海现场观测中能上升到约95%。速度大于0.1 m·s—1的海流动能占总动能的99%以上。0.1 m·s—1的速度精度能满足刻画亚中尺度过程和研究全球海洋多尺度动力过程相互作用的科学需求。

3.2 海面风场

海面风场直接影响着海气之间的动量、热量和水气通量,是海洋—大气耦合系统的关键变量。在风场驱动下,粗糙海面布拉格散射的多普勒频率是准确反演高精度海表流场的关键。海表流场也会通过应力影响海面风场,二者需要同步观测。在亚中尺度至中尺度,海表流场的梯度与海面风场异常高度相关[57—59]。海面风场的空间分辨率小于10 km 才能满足高精度海表流场的反演需求,并且提升对海气动量、热量和二氧化碳通量的估算能力。海面风场在亚中尺度和中尺度海气耦合系统中强度较强而且变化较快。在初步的仿真模拟实验中,为实现海表流场反演精度优于0.1 m·s—1,风速和风向的反演精度需优于2 m·s—1和20°[41]。

3.3 海浪谱观测需求

海表波浪,尤其是重力波的相速度,能够影响海表多普勒频率谱;海浪谱是实现高精度海表流场反演的重要变量。海浪谱的空间分辨率小于10 km 才能满足高精度海表流场的反演需求。海浪谱在50~500 m 的波长范围内,所有方向的波长和波向的精度为10%和15°。全球海浪谱观测将有助于开展以下研究:①提高海表面粗糙度的估计,获取高精度海表流场;②估算Stokes 漂流和风输入浪的能量;③优化海洋大气界面动量和热量通量的参数化方案。

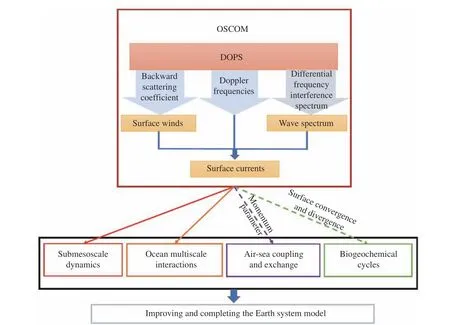

“流—风—浪”是海洋动力环境的三个基础变量,彼此之间相互耦合。DOPS 将采用Ka 和Ku 两个频率的波段进行观测。Ka 波段直接测量不同入射方位角下后向散射信号回波脉冲的多普勒频率频移[41],Ku 波段以步进差频干涉模式运行。海面风场通过测量后向散射系数(标准化雷达交叉剖面)得到[41,54],海浪谱可以基于双尺度模型,通过差频干涉测量进行估算[80]。最后,海表流场由多普勒频移和海面风场与海浪谱耦合模型获得。结合海面风场和海浪谱的测量与反演,获得高精度的海表全流场,将为海洋动力学和海气动量交换等科学问题的突破提供至关重要的依据(见图3)。

图3 有效载荷与数据及其对科学目标的贡献Fig. 3 Payloads, data products, and their contribution to scientific objectives

3.4 与其他卫星数据的联合应用

3.4.1 海洋–大气交换

最近的研究表明,中尺度、亚中尺度海气相互作用主导跨圈层物质和能量交换,在海气相互作用,尤其是动量和热量通量研究中起着重要作用[58,59,64,80]。OSCOM 可以获得“流—风—浪”的观测与反演,但尚缺少高分辨率海面温度观测[81]。高分辨率的海面温度数据可以由海洋一号系列卫星(HY-1 C/D,分辨率1.1 km)、风云三号系列卫星(FY-3 C,分辨率1.1 km;FY-3 D/E,分辨率250 m)提供。而且HY-2B/C/D/E 卫星观测的10~25 km 分辨率海洋动力数据有助于研究多尺度海洋大气的相互作用。

3.4.2 海表精细化流场重构

最新研究成果表明,海面温度梯度和海表叶绿素分布与中尺度—亚中尺度海表动力过程在空间上高相关。因此,高分辨率海面温度和叶绿素数据可用于反演重构海表流场结构[82]。基于动力—热力反演模型和其他卫星(例如HY-1 C/D 和FY-3 C/D/E)获取的高分辨率海面温度和海表叶绿素数据,OSCOM 的海表流场观测分辨率(5 km)可以提高到更高精度(约1 km)。

4 探测原理与有效载荷配置

海面回波多普勒频移反映散射目标的雷达视向速度。由于海面自身构成及海面电磁散射的复杂性,海面回波多普勒质心不仅与海流有关,还与重力波或海浪的轨道速度有关;二者均与海面风场密切相关。此外,海面风场也会导致海面几何形态的变化,导致雷达散射回波的幅度和相位发生变化。

OSCOM 双频DOPS 结合差频干涉技术,通过对海面粗糙度谱、斜率谱和多普勒谱的同步探测,可联合反演“流—风—浪”三个要素[39,40,82]。其中,海面风场与多普勒雷达观测幅度之间的经验关系与发展成熟的微波散射计海面风场反演模型一致,通过观测能直接获取海面风场[54]。虽然流与浪均能导致多普勒测量频率的变化,但是在特定风速条件下,借助差频干涉技术和海面对双频脉冲响应的差异,能将流和浪的不同运动特性投射到不同的观测回波多普勒频移分量[80]。然后在特定风场下,利用海浪对差频观测的不同响应区分各分量,实现“流—风—浪”的参数反演。

4.1 海面多普勒速度

海表流场的探测通过回波脉冲干涉实现多普勒频移的测量,获取海面运动速度。然后通过多方位角观测实现速度方向的测量。

微波雷达信号的多普勒频移取决于雷达与海面的相对运动,包括雷达平台的运动、海面风场和海浪引起的运动(共振布拉格波的相速度和比布拉格波更长的海浪的轨道运动),以及海表流场。准确估计海面风场和波浪引起的多普勒频移并将其去除是精确反演海表流场面临的主要挑战之一。

DOPS 通过Ka 波段脉冲簇相干得到海面多普勒速度的高精度估计,之后通过Ku 差频干涉信息得到海浪谱。Ka 频段可以实现更窄的天线波束宽度及更高的天线增益,有利于海面多普勒频移的估计和海表流场的反演。与传统真实的孔径雷达不同,DOPS 需要对回波信号的干涉相位进行预处理和多普勒频移估计。OSCOM 联合Ka 与Ku 波段得到的海面风场信息,通过“流—风—浪”耦合的多普勒速度谱模型,去除海浪谱和海面风场对海面多普勒速度的贡献,最终得到海表流场矢量的估计与反演。

4.2 海面风场

DOPS 对海面同一分辨单元上不同入射方位角下的后向散射系数进行多角度测量,结合地球物理模型反演,可以实现对海面风场的探测[83]。建立后向散射系数对风速和视角的依赖性的地球物理模型函数(GMF)获得海面风场。通过旋转天线实现波束的圆锥扫描,可以从不同方位角获得海面每个分辨率单元的重复观测,并根据测量的后向散射系数获得卫星的前向移动。

4.3 海浪谱

与基于准镜面散射的小入射角海浪谱观测(例如中法海洋卫星CFOSAT 上的雷达波谱仪[84])相比,OSCOM 采用基于中等入射角的Δk海浪谱测量方法,可将观测刈幅从200 km 拓展至1000 km 以上,与海表流场、海面风场实现宽刈幅、同程观测。

该方法基于海面风—浪耦合的双尺度模型,通过发射一组差频干涉信号,实现海浪谱观测:每组差频回波信号可以实现对特定波长海浪谱的一次测量,即对海浪谱在Δk处进行一次采样。发射的差频信号经海面散射,散射计接收机接收到两个频率回波后进行复相干:利用长波的周期性,采用步进频差的方式,干涉获取不同波长的海浪谱。

“流—风—浪”是三个相对独立的海洋动力学参数。星载“流—风—浪”的测量对于载荷的观测体制、信号模型、数据处理方法等都提出了不同要求。在中大入射角条件下,基于布拉格散射的风场测量和基于海面多普勒速度估计的流场测量,具有小入射角观测无法替代的优势。对于海浪谱的观测,小入射角条件下,基于准镜面散射的本地入射角调制关系与海面斜率呈线性关系,有利于海浪谱的反演。在中大入射角条件下,海面的布拉格散射的本地入射角调制关系与海面呈单调的非线性关系。尽管这给海浪谱反演算法的实现带来了一定困难,但是基于Δk海浪谱测量原理及合成孔径雷达海浪观测的理论及实验结果表明,在中等入射角条件下,可以获得与小入射角相当的海浪谱反演精度。因此,OSCOM 采用一套多工作模态的DOPS 实现对海面“流—风—浪”的同步测量与反演,有效降低载荷系统设计复杂度,提高载荷费效比。

为实现OSCOM 的科学目标,最关键的突破是实现海表全流场的宽刈幅、高分辨率观测。利用DOPS 在多个方位角方向上观测,可以实现海表流场矢量的直接测量,并同时测量海面风场[39,40,43,83]。

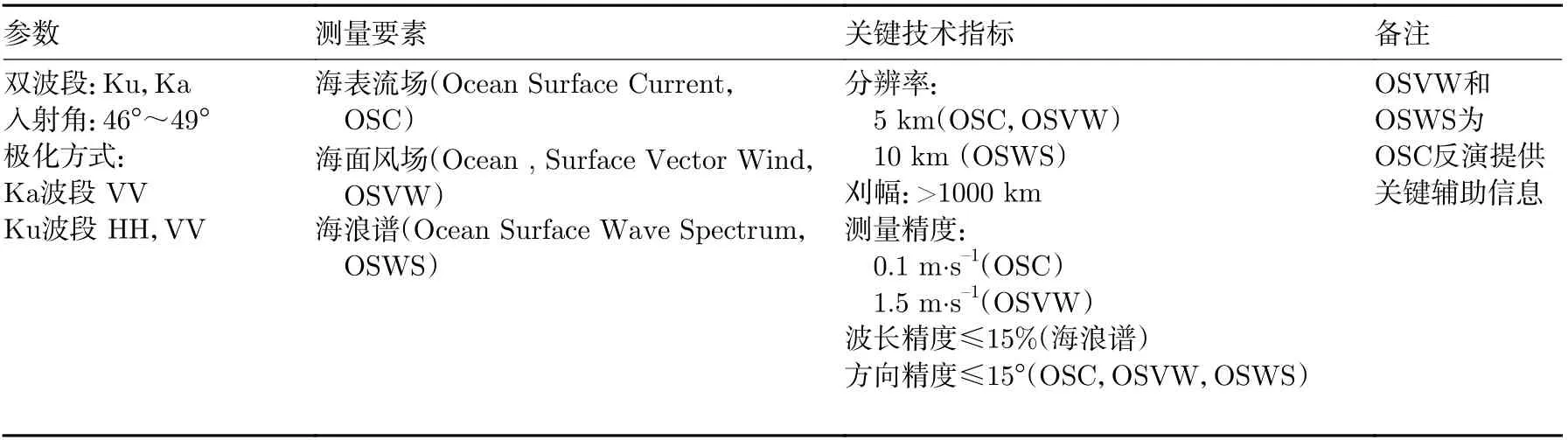

为了实现宽刈幅、高分辨、高精度的“流—风—浪”观测,DOPS 采用双频(Ka-Ku)多波束圆锥扫描体制的真实孔径雷达,实现在46°~49°俯仰波束范围内具有多个独立的波束观测。DOPS 的Ku 和Ka 波段分别采用不同工作模式:Ka 波段为多普勒测量模式,通过旋转扫描提供多方位角观测的海面后向散射系数和海面多普勒频率;Ku 波段为调频干涉模式,通过旋转扫描提供多方位角观测的海面后向散射系数和海浪谱;Ku 和Ka 波段后向散射系数用于实现对海面风场的高精度反演;利用海面多普勒速度、海浪谱和风场信息联合反演海表流场。卫星轨道采用太阳同步轨道,轨道高度650 km。DOPS 海面观测几何如图4 所示。OSCOM 卫星有效载荷的具体配置方案见表2。

表2 OSCOM 卫星有效载荷DOPS 配置方案Table 2 DOPS configuration scheme of OSCOM satellite payload

图4 多普勒散射计海面观测几何Fig. 4 Doppler scatterometer observing strategy

5 结语

海表流场是描述海洋运动状态最直接、最基础的物理量。全球海表流场在多尺度海洋动力学的动量和能量耦合、海气交换与相互作用、海洋物质能量输送与平衡等方面发挥着重要作用。海表流场还决定了海洋中的营养盐运输、污染物扩散和海冰漂移。然而目前主流的卫星测高法只能获得海表流场中的地转流分量,无法刻画赤道区域、近岸海域复杂多变的流场,以及开阔大洋中非平衡态海流过程,无法获得大多数海域的中小尺度过程。这些不足阻碍了对非平衡态海洋动力学和中小尺度海气相互作用的深入研究。因此,迫切需要开展全球高分辨率的海表流场直接观测。由于“流—风—浪”三要素之间的相互耦合特性,三者同时观测是获取高分辨率、高精度海表流场的关键。

为此,中国科学院提出了OSCOM 任务。OSCOM 将通过多普勒散射计对分辨率为 5~10 km、刈幅大于 1000 km 的海面矢量运动进行实时直接探测,并能够实现全球“流—风—浪”的一体化测量。利用雷达直接测量的海表流场(分辨率5~10 km)与来自其他卫星的高分辨率海面温度和水色数据(分辨率约1 km)相结合,可以进一步构建高分辨率海表流场数据(分辨率约1 km)。OSCOM 创新性提出了“流—风—浪”一体化观测与反演的技术方案。

OSCOM 将促进海洋亚中尺度动力学、多尺度过程相互作用、海气物质和能量交换与平衡、生物地球化学循环和全球气候变化的前沿研究,并有助于改进非平衡态过程的数值模拟和预测。OSCOM 将开启海洋亚尺度动力学研究和地球科学跨学科前沿研究的新纪元。

自 2012 年以来,中国科学院和国家自然科学基金委先后给予多项资助和项目,支持 DOPS 概念和技术的研究和开发。2020 年,中科院“空间科学先导专项(二期)”支持了全球海表流场多尺度结构观测卫星计划(OSCOM)候选任务的背景型号研究。迄今为止,OSCOM 对科学目标、观测技术发展、反演模型和技术进行了深入研究和论证。2020 年8 月,完成了航空校飞试验。OSCOM 卫星概念的先进性和可行性受到肯定。OSCOM 具备开展工程型号任务研制的研究基础、技术基础和保障条件。

OSCOM 的定位是科学卫星,聚焦重大科学问题的创新与突破,首要任务是实现科学目标。通过在多普勒探测原理、“流—风—浪”一体化探测与反演技术等方面的研究,实现“从0 到1”的创新突破,为应用卫星的发展提供必要的准备和支撑。OSCOM 若能顺利进入工程阶段,有望在2025 年完成发射任务,其将成为我国首颗海洋科学卫星,在实现我国海洋卫星的发展模式从追赶、并行转变为引领发展的过程中发挥关键作用。

致谢 中国科学院国家空间科学中心空间科学与深空探测规划论证中心对本项目进行了指导。陈云帆帮助绘制了卫星概念示意图。海表流场数据来自http://apdrc.soest.hawaii.edu/dods/public_ofes/OfES/。风场数据来自ht tp://apdrc.soest.hawaii.edu/dods/public_data/satellite_product/QSCAT。海平面数据来自https://resources.marine.copernicus.eu/product-detail/SEALEVEL_GLO_PHY_L4_NRT_OBSERVATIONS_008_046/D ATA-ACCESS。