论马瑞辰与晚清《诗经》学

于春莉

(安徽工业大学 马克思主义学院,安徽 马鞍山 243000)

引言

马瑞辰(1782—1853),清代经学家,其名著《毛诗传笺通释》是清代《诗经》研究的代表作。目前,学术界对马瑞辰的研究是以语言学视角为主的。滕志贤[1]认为《通释》“博采众长,择善而从”“精义固多”,但也存在疏漏,故从声训、义训、校勘、语法等四方面对《通释》考证的失误做了客观的具体分析。王晓平[2]、孙永娟[3]对《通释》训释《诗经》的方式、方法进行了比较深入的研究。任树民[4-5]对马瑞辰的生平、交游进行了考辨,考证较为细致,言之有据。陈鸿森[6]近年来对马瑞辰的持续关注和研究特别值得注意,对马氏的遗文佚诗进行了广搜博采,为学界进一步研究马瑞辰提供了良好的文献基础。陈国安[7]认为马氏在道光朝《诗经》学研究中具有“标举一家,破门博采”的过渡特征,李兆禄[8]则从“考据以寻《诗》意”的文学阐释视角对《通释》进行了简要探讨。陈锦春[9]重点关注了《通释》如何研究与分析毛《传》、郑《笺》、孔《疏》三者训释《诗经》内容的异同。李书良[10]的通假字研究,葛光辉[11]的声训研究,李玲玲[12]的训诂方式、方法研究,都是对《通释》进行训诂学角度研究的成果。马楠[13]则对《通释》中的名物考证内容进行了相当细致的专门研究。郭全芝[14]详细阐述了马瑞辰治《诗》的“语言学研究倾向”。何海燕[15]以专章从作者生平考辨、治《诗》精神、考证方法、作品在《诗经》学史上的地位等多方面对马瑞辰进行了较为详细的探讨,认为马氏此书代表了清代《诗经》考据学的最高成就。季旭昇[16]从引金石文证《诗》的角度关注了马瑞辰,高度赞赏其语言研究方法的新颖性。黄忠慎[17]重点研讨《通释》的通假字判读问题,并对《通释》中的三篇考证性文章进行详细论证。可见,学术界对马瑞辰的关注是以语言学视角的专书研究为主的,对于马瑞辰的《通释》与晚清《诗经》学的关系未见有深入探研,还不能深刻反映《通释》这部书在清代《诗经》学发展史上的学术价值。

马瑞辰所撰写的《毛诗传笺通释自序》落款时间为“道光十有五年四月既望”[18],可知《毛诗传笺通释》成书于1835年。自1835年《毛诗传笺通释》成书至清末,学术界对马瑞辰《通释》的关注和研究尚处于起步阶段,基本上是以引述此书的学术观点为主,在此基础上做出极简要的评点。考察从马瑞辰《通释》成书后至1912年民国成立前这一时间段内的晚清《诗经》学研究情况,探研其间学者们对该书观点的引用和评价,不失为细致研究马氏此书与晚清《诗经》学之间联系的一个重要方式。与马瑞辰大体同时及年辈较晚的学者,如郝懿行、胡承珙、黄以周、于鬯、陈乔枞、王先谦等人,他们在经学著述中引述马氏《通释》,将其作为训诂考证的论据直接引用,绝大多数给予肯定,少数提出商榷。晚清学者桂文灿、李慈铭、皮锡瑞等也在自己的学术笔记中简要评价过马瑞辰。王劼在给陈奂的书信中说:“近得见桐城马元伯《传笺通释》,亦犹未若尊作奇博而精也。”[19]由此看出,同时代之学者对马瑞辰《毛诗传笺通释》的评价不及陈奂《诗毛氏传疏》,但考虑到王氏发表此番言论的语境,以及两种著作体式的差异,其观点恐怕难成定论。笔者试图通过仔细梳理晚清学者们对《通释》的引用和评价情况,来分析、总结晚清经学尤其是《诗经》学著作对马瑞辰学术成果的继承与评价情况,考察马瑞辰对晚清《诗经》学的重要影响,揭示出《毛诗传笺通释》在清代《诗经》学发展历史上的学术价值,力求对学界的研究起到补充作用。

一、晚清学术著作关注《通释》的概况

考察晚清的学术著作可以发现,很多经学家的著述,如郝懿行(1757—1825)的《尔雅义疏》、胡承珙(1776—1832)的《毛诗后笺》、黄以周(1828—1899)的《礼书通故》和《群经说》、孙怡让(1848—1908)的《周礼正义》、于鬯(约 1862—1919)的《香草校书》、陈乔枞(1809—1869)的《三家诗遗说考》、王先谦(1842—1917)的《诗三家义集疏》都曾经引述过马氏《通释》的学术观点,尤其王氏的《诗三家义集疏》引述量巨大。晚清学者的学术笔记,如于鬯的《香草校书》、李慈铭(1830—1894)的《越缦堂日记》;以及学术史相关著作,如桂文灿(1823—1884)的《经学博采录》、皮锡瑞(1850—1908)的《经学通论》也都简要评价过马瑞辰。相比较而言,从晚清学者的学术札记中所涉及的对《毛诗传笺通释》的论说文字来看,他们的研究更细致、具体,评价更加明确。这些学术著作为我们今天研究《毛诗传笺通释》在晚清时期的流传与学术影响提供了非常重要的参考价值,下面将分类概述他们对《通释》学术成果的继承、评价情况。

(一)《诗经》研究著作对《通释》的关注

胡承珙《毛诗后笺》与马瑞辰《毛诗传笺通释》和陈奂《诗毛氏传疏》是清代研治《诗经》的3部代表性著作。此书[20]引《通释》4处,又在《复马元伯同年书》中详尽地分析了马瑞辰研治毛《诗》的4条释义[21],这几处,均是对马氏文字训诂的观点提出的不同见解。胡承珙曾云:“同年马元伯曩在京师尝共晤言,时多创论”,称赞马瑞辰说《诗》常有创见。又云:“我朝说《诗》家所见十余种,善读毛《诗》者惟陈氏长发与懋堂先生二人而已。”[22]虽然胡氏说此话时马瑞辰的《毛诗传笺通释》还未成书,二人仅是或书信往来或晤言商讨,但胡氏对于其所处时代《诗经》学者研究成果显然已经有了比较明确的看法,其《毛诗后笺》引《通释》数量很少,又经书信提出可商榷之处,可见,胡氏自己本就是《诗经》研究的专家,自有独到的见解,必然对马瑞辰《通释》的成果持比较谨慎的态度。

晚清时期,陈乔枞的《三家诗遗说考》和王先谦的《诗三家义集疏》是研究三家《诗》的代表性著作,两部著作均大量引用马瑞辰的学术成果并加以简要评点。马瑞辰曾于咸丰元年(1851)为陈乔枞《三家诗诗说考》作序[6],并有三封与陈乔枞所通书信留存于世,分别写于道光二十六年(1846)和咸丰元年(1851)。可证二人有过相当密切的学术交流。检阅陈乔枞《三家诗遗说考》,共引用马氏观点250处,持批驳态度的有10处。陈乔枞是清代后期三家《诗》学研究的大家,其著作《三家诗遗说考》在三家《诗》研究史上占有重要地位。单从引用的数量上即可看出陈乔枞对马瑞辰《通释》一书的重视,从引用内容上看则主要集中在语言训诂上,亦从侧面见出马氏此书在语言训诂研究方面具有重要价值。

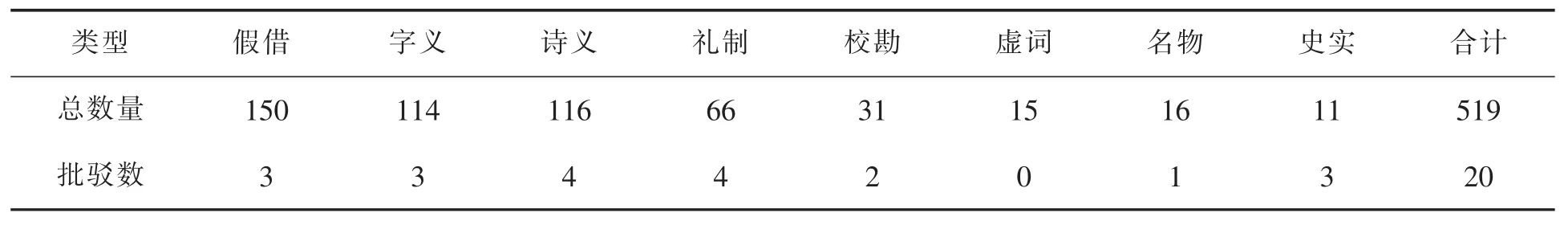

王先谦的《诗三家义集疏》堪称清代三家《诗》研究的集大成之作,该书大量引用了马瑞辰的研究成果。通过对比考察,可以分析出王先谦对马瑞辰《通释》学术观点的引用情况。首先以姓名为检索词,在中华基本古籍库中对王先谦的《诗三家义集疏》所引诸家之说进行检索,结果如下:段玉裁68条,王引之44条,王念孙22条,陈奂247条,胡承珙200条,马瑞辰488条(以“瑞辰”为检索词则490条),陈乔枞485条(以“乔枞”为检索词则499条)。从初步的搜索结果已经能明显看出,王先谦对马瑞辰学术成果的引用数量较多,可见他对马氏的研究成果相当重视。其次,再将王先谦《诗三家义集疏》所引用马瑞辰《通释》的观点全部析出,经过详细检阅,王先谦共引用马瑞辰《通释》的观点达519处,将这519处的引文按内容分类,详细情况参看表1。

表1 王先谦《诗三家义集疏》征引马氏观点情况统计

由表1可看出,王先谦对马瑞辰语言训诂观点的引据总量达到264处,在破假借以断识字义方面引据的频次多达150处。可见,王先谦非常重视马瑞辰以通假辨析字义方面的学术研究成果,这恰恰间接证明了马瑞辰《诗经》学研究中通假字方面取得的重要成绩。书中有王先谦弟子黄山评价马氏语“可谓精能矣”[23],在这里,王先谦实际上是借用黄山之语赞扬了马瑞辰对通假字判断的精准程度。王先谦的《诗三家义集疏》也曾屡次直接评价马瑞辰的观点:“说新而义亦通,但与诸家不合”,又时有“马说精当”[23]、“马说甚辨”[23]、“马说妥顺”[23]及“马说精审,《诗》意、《礼》经,一一吻合”[23]的评语。均可见出王氏对马瑞辰学术成就的推崇之意。

魏源(1794—1857)的《诗古微》分别在理论性问题与字义两方面引用了马瑞辰两处引文,并提出详细批评意见。其一,对于《国风》编次这一重要的《诗经》学问题,魏源首先赞成马瑞辰以《郑谱》次序为正,而以注疏本为误的观点。但又指出马瑞辰拘泥于《郑志答张逸》“《豳》在风下次于《雅》前”之语,而判断郑玄亦以《豳风》居末的观点是错误的[24]。其二,对马氏《诗经》字义训释提出反驳,认为:“桐城马氏瑞辰以‘振振’‘绳绳’‘蛰蛰’皆为众盛,更不得毛《传》之义。”[24]魏源是今文学家,对马瑞辰观点并不看重,但这两处反驳性见解亦算细致,言之有物,对进一步认识马瑞辰《诗经》研究的不足会有启发意义。

(二)其他经学研究著作对《通释》的关注

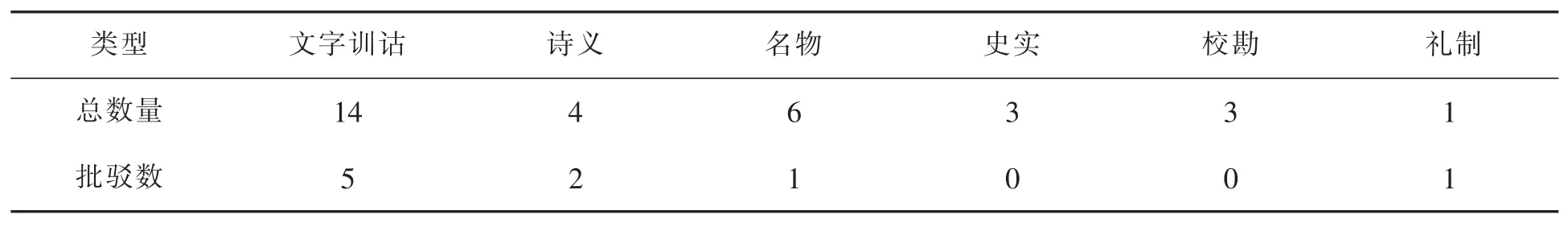

郝懿行是清代后期著名的经学家、训诂学家,其经学名著《尔雅义疏》是清代注疏《尔雅》的代表著作之一,此书引用马瑞辰之说共有13处。《晒书堂文集》和《山海经笺疏》各引用1处,均持赞同意见[25]。根据引据内容进行分类,郝懿行这三种著述对马氏《通释》15处观点的征引中,除1处属于名物考证,其余均属文字训诂方面内容,详情参见表2。郝、马二人本有基于学术往来的忘年之交。从郝氏对马瑞辰学术观点的引用情况看,其对于马瑞辰在文字训诂方面的成就是比较欣赏的。

表2 郝懿行引《毛诗传笺通释》观点情况

有两位研究《礼》学的专家也注意到了马瑞辰的学术成果。黄以周《礼书通故》[26]所引3处均批驳《通释》有关礼制考证失当,而其《群经说》中《肥泉解》一文则驳斥了马氏1处校勘失误[27]。孙诒让《周礼正义》[28]引用马氏《通释》9处,对于马氏关于礼制名物等方面的考证多给予肯定。《毛诗传笺通释》对《诗经》中涉及礼制的内容也有详细的考证。陈金生在《本书点校说明》中对以礼说诗提出过批评,认为“喜好依照《三礼》来解释《诗经》中的礼制”是此书的严重缺点,因为“《三礼》比《诗经》晚出,其中含有不少儒家理想和造作的成分,未必完全符合《诗经》时代的制度与风习,将两者等量齐观,也难免造成一些牵强”[18]。但毕竟《诗经》中的许多内容确实是反映了西周至春秋时期的礼制,不仅是周代若干礼制详尽而又真实的记载,而且不少诗篇还作为乐章在周代各类典礼上表演。《诗》与三《礼》可以互为对方提供研究资料,《诗》《礼》交叉研究的学术思路亦具有价值,因此以礼解《诗》不失为阐释《诗经》的一种方法。乾嘉汉学家多认为,圣人之道在六经,实际把握的路径则在典章制度,于是考礼成为研究群经的突出重点。这也当是黄以周和孙诒让两位《礼》学家关注马瑞辰《通释》成果的重要原因。

(三)学术笔记对《通释》的研究

于鬯是晚清训诂名家,其代表作《香草校书》以读书札记的形式记录了非常丰富的训诂材料,考证详赡。此书引用马氏《通释》多达31处,可见于鬯对马瑞辰学术成果的重视。按照内容进行归类,于鬯征引《毛诗传笺通释》观点的详细情况参见表3。于鬯的征引主要集中在文字的训诂考证方面,达14处。于鬯对于《诗经》中的语言训诂有非常细致的考辨,称赞马瑞辰的文字考证“说义至确”[29]。对马氏的说解能够提出较为细致、中肯而客观的评价,对于提出批评或不同意见的9处均做出了细致分析。比如,关于一条史实的考证,求“鬼方”即鬼侯之国的实地,诸说不一,或谓其地在南,或谓在西,或谓在北。于鬯指出,陈启源《毛诗稽古编》、李黼平《毛诗紬义》、胡承珙《毛诗后笺》均详细探讨了这一问题,但比较而言,马瑞辰的《毛诗传笺通释》称引尤博[29]。

表3 于鬯征引《毛诗传笺通释》观点分类统计

李慈铭的《越缦堂日记》是一部具有很高学术价值的读书札记,该书有对马瑞辰及其《毛诗传笺通释》的精彩评论,既有对《通释》整体性的评价,又有对该书具体条目的详细评点。李慈铭是晚清时期较早对马氏进行比较全面的总体性评价的学者,其云:

阅马氏瑞辰《毛诗传笺通释》,凡三十二卷,首有自序及例言七则。其书第一卷为通考毛《诗》源流篇,次《传笺》《正义》异同得失,共为‘说’‘考’‘辨’十九篇。第二卷以下,乃依诗诠释,先列传笺,下申己意,亦往往与毛郑相违,惟必本之古训古言,且多驳正宋以后儒臆决之说,故为治《诗》者所不可少耳。[30]

李氏评胡承珙《毛诗后笺》则云:

胡氏此书,体例与并时马元伯之 《传笺通解》、近出之顾访溪《学诗详说》,大恉相同,不载经文,依次说之,兼采诸家,古今并列,微不及马,而胜于顾。盖马专于汉,顾专于宋,多识达诂,终为《诗》学专家。若其取义兴观,多涉议论,后人之见,未必果得古人之心。此细绎经文,体玩自得,乃宋欧阳氏以后之法。唐以前家法皆重训诂,而不为序外之说,所以可贵也。[30]

李慈铭认为马瑞辰《通释》可称得上是一部精深的汉学著作,以古训古言为本,又能够驳斥和纠正后儒臆断之说;能证明“《传笺》《正义》异同得失”,“下申己意,亦往往与毛郑相违”。可见,李慈铭甚为欣赏马瑞辰客观求实的汉学研究方法和严谨的治学态度,两相对比,才会认为胡氏《毛诗后笺》“微不及马”,而对于拘守毛《诗》家法的陈奂的《诗毛氏传疏》,李氏的关注更少。同时,李氏也在几处具体诗句的研究中指出了马氏 《通释》的不足,如在文字训诂方面的“好新之弊”[30],史实考证方面“亦病纤凿”[30]等。总之,在晚清学术笔记中,李慈铭的《越缦堂日记》对马瑞辰学术成绩的评判是较为详细和客观的,他的观点应予以重视。

(四)学术史著作对《通释》的相关评论

桂文灿的《经学博采录》称,“壬子(1852)之夏”得读马氏《通释》,感叹其“贯串小学,发明毛、郑之奥,有专为毛氏作疏所不及者”[31]。其后直接引用马氏十几条《诗》说,几乎均属于文字训诂方面的内容,而且绝大多数是对马瑞辰以因声求义方法求解字义的引证、评论,可见桂文灿对马瑞辰此方面的成就是非常欣赏的。自汉至唐,毛《传》、郑《笺》、《毛诗正义》是毛《诗》研究最具代表性的著作,三者一脉相承。但是,三者的学术观点存在差异,并且各自都有不同程度的缺欠。乾嘉时期,“申毛难郑”与“申郑难毛”成为了学界学术追踪的热点问题,许多学者都致力于比较毛郑的异同。马瑞辰在《毛诗传笺通释例言》更明确而详细地阐述自己的著书意图,云:

据《郑志》答张逸云:“注《诗》宗毛为主。毛义隐略,则更表明。”是郑君大旨,本以述毛,其笺《诗》改读,非尽易《传》,而《正义》或误以为毛、郑异义。又郑君先从张恭祖受《韩诗》,凡《笺》训异毛者多本《韩》说,其答张逸亦云:“如有不同,即下己意。”而《正义》又或误合《传》《笺》为一。瑞辰粗研二学,有确见其分合异致,为《义疏》所剖析者,各分疏之,故以《传笺通释》为名。[18]

故马氏悉心辨证它们的异同和疏误,收获了丰硕的成果。桂文灿以《通释》与陈奂《诗毛氏传疏》相比较,得出马氏更擅长贯穿文字训诂的方法来研究《毛》诗,并发明毛、郑之奥义。

皮锡瑞《经学通论》是其个人一生经学研究的晚年定论,是全面总结古代经学、开启近代经学通识教育的精品力作,堪称中国经学殿堂的入门读物。此书论及清代《诗经》学,但以陈奂《诗毛氏传疏》能专为毛氏一家之学,在陈启源、马瑞辰、胡承珙之上[32]。可见皮锡瑞对马瑞辰的评价不很高,且相当简略,但鉴于此书在学界颇具影响,此后陈奂《诗毛氏传疏》更多地得到学界的高度评价,而马瑞辰《毛诗传笺通释》的光彩则被遮挡。

二、晚清学术著作研究《通释》情况的分析

从晚清学术著作对《通释》的大量引用和简要评价来看,晚清学者在《诗经》学研究方面对马瑞辰的重视程度不足。马瑞辰《诗经》学观点得到了同时代以及晚清后来学者的关注,特别是由于其在因声求义破假借、考证字义方面的突出成绩,学者们在各自的经学相关著述中大量引用,并对引述的具体观点稍做印象式点评,但还未能对《通释》的学术价值做总体性评价。学者引述马瑞辰的观点是为自己的著作服务,而并非是对马氏的专门研究,故认识尚显粗浅。但却能由此反观《通释》这部学术著作的独特魅力,探知其对晚清学界产生的积极影响。

(一)马瑞辰通过假借字判读的方法进行文字训诂为晚清学者提供宝贵的学术成果

马瑞辰通过假借字判读的方法进行文字训诂既是对乾嘉学术的传承,同时又为晚清学者留下了足资借鉴的学术成果。乾嘉时期的大儒阮元在《毛诗注疏校勘记序》说:

考异于毛《诗》。经有《齐》《鲁》《韩》三家之异。《齐》《鲁诗》久亡。《韩诗》则宋以前尚存。其异字之见于诸书可考者,大约《毛》多古字,《韩》多今字,有时必互相证而后可以得毛义也。毛公之传《诗》也,同一字而各篇训释不同,大抵依文以立解,不依字以求训,非孰于《周官》之假借者,不可以读毛《传》也。毛不易字,郑《笺》始有易字之例,……毛以假借立说,则不言易字,而易字在其中。[33]

这里,阮元指出以毛《诗》之古字与三家《诗》之今字相互证明,方能求得正确的字义;且毛《传》多假借,因而不明假借之法则不能读懂毛《传》。亦提到了郑《笺》始有易字之现象。而马瑞辰研究毛《诗》的方法,几乎是直接承袭阮元在《毛诗注疏校勘记序》中早已阐明的治《诗经》的方法。马瑞辰《毛诗传笺通释例言》云:“毛《诗》用古文,其经字多假借,类皆本于双声叠韵……”[18],其书卷首又有《毛诗古文多假借考》专篇理论性的文章。马氏在训诂实践中,依此理论大量辨析毛《诗》、毛《传》、郑《笺》中的假借字。这都说明,阮元所提出的考释毛《诗》、毛《传》假借字的方法论对于马瑞辰治经的总体思路与具体方法都有相当深刻的启发。凡此种种,都可以证明,马瑞辰吸收和继承了乾嘉汉学训诂考据的累累硕果,并加以潜心研索,才得以在《诗经》学研究中取得高水平的成就。而晚清学者对《通释》学术观点的引用内容不约而同地集中在了语言训诂方面,也恰好说明了此书的重要成就之一的确是在文字训诂尤其是假借字的判读上。比如,王先谦《诗三家义集疏》对马氏有《通释》519处观点引用中,属于假借方面的引述达到150处,占比29%,并且认为马氏观点精当。

(二)马瑞辰以三家《诗》证明毛《诗》的学术成果为晚清三家《诗》学者的研究奠定坚实基础

马瑞辰《毛诗传笺通释例言》曾旗帜鲜明地指出“三家《诗》与毛《诗》各有家法,实为异流同原”[18],全书贯穿以三家《诗》研究毛《诗》的原则。马瑞辰曾写信给陈乔枞盛赞其与陈寿祺“分疏三家诗遗说,有殊途同归之妙”[6]。咸丰元年(1851)十月二十六日,马瑞辰为陈乔枞《三家诗遗说考》作序,云:“始则非专守一家其学不能精,继则非兼通众家其学不能博,此贾景伯所以奉命撰齐、鲁、韩《诗》与毛《诗》异同也。”[6]对于汉儒的家法问题有着辨证、宏通的看法,反映出马氏治学具有不偏于一隅的开阔学术视野和深刻的学术溯源意识。他虽然是毛《诗》的专门研究者,但并未仅仅局限于这一家《诗》学之中,而是将学术的触角伸展到四家《诗》学的范围,明确追求以三家遗说和经文来参订毛《传》、郑《笺》中的《诗》古义。他追究了为何《诗》有四家所传学说和诗文本子:《诗》在遭秦始皇“焚书坑儒”之难后由于其独可“讽诵”而经口耳相传,是《诗》得以保全的重要原因。而正是由于《诗》主要靠口授相传,那么语言的音同字异、音异字同等现象带来的麻烦就随之产生了,因而四家《诗》学自然产生差别。这里马氏抓住了各家《诗》文本和诗说之所以出现异同的关键点——“口授相传”。马氏又认为三家《诗》家法谨严的一个重要原因乃在于“以其时传本绝少,私家不能见竹帛”,即同样是受限于传播手段和媒介,不能使更多的人得见《诗》文本,使得各家只能囿于自家学派来研究《诗经》。三家《诗》置博士,许慎、郑玄等大儒才得以汇集众家,博采诸说,《诗》学才繁荣起来。他认为做学问坚守一家与兼通众家并不矛盾,处理好它们的关系,学问才能达到既精又博的境界,东汉大儒贾逵奉命撰写三家《诗》与毛《诗》异同,正体现了对这一学术研究规律的把握。马瑞辰在自己的训诂考证实践中,正是以此为明确的学术追求,因此他非常重视以三家《诗》来研究毛《诗》,并将这一学术方法贯穿于其《诗经》研究的始终,充分利用三家《诗》之文字来考究毛《诗》之用字,补充毛义,丰富《诗》义,进而求证《诗经》之本旨,以求达到完善《诗经》研究的目标。晚清研究三家《诗》的两部极重要的著作《三家诗遗说考》和《诗三家义集疏》,引用马瑞辰《通释》观点的数量分别达到250和519处。可见,马氏以三家《诗》证明毛《诗》的研究方法结出丰硕果实,得到研究晚清《诗经》今文学者的重点关注。三家《诗》的名家陈乔枞和王先谦高度重视其书,马氏训诂考证的精辟观点为他们的进一步研究打下坚实基础。

(三)晚清学术史对于马瑞辰《毛诗传笺通释》价值的认知还远未达到清楚的程度

通过考察晚清较重要的学术笔记和学术史相关著述,笔者发现,桂文灿和李慈铭比较欣赏马瑞辰的《毛诗传笺通释》,对此书的评价比对胡承珙《毛诗后笺》和陈奂《诗毛氏传疏》的评价更高。而皮锡瑞则更欣赏陈奂《诗毛氏传疏》,认为这部书的价值远在马瑞辰《通释》之上。总体说来,他们的评判都不尽客观。究其原因,一是晚清至民国时期,学者们对马瑞辰《毛诗传笺通释》的认识还处在起步阶段。梁启超的《清代学术概论》将马瑞辰的《毛诗传笺通释》和胡承珙的《毛诗后笺》、陈奂的《诗毛氏传疏》并称为清代《诗经》研究的三大“新疏”[34],这才愈加引起了学界对马氏《通释》的普遍性关注。综观学界的评论,在清代研治《诗经》的胡、马、陈三大家中,认为马瑞辰《通释》学术价值最高的学者,多是围绕此书不墨守门户而时有新颖通达的见解来立论,但是极其缺乏详细的论证。二是《毛诗传笺通释》这部著作也同时存在着缺点。比如,马瑞辰虽尤为擅长以破假借来考证字义,但也形成了为追求创新而造成艰深的毛病。民国学者刘咸炘就曾评价:“马元伯(瑞辰)《传笺通释》专明小学,好破字,亦有可取,而多失于深僻。”[35]《续修四库全书总目提要》指出马瑞辰有“创新解而不凿,固非冥心臆断者所可同日语”的优点,也有“变更旧训,失之好异”的缺点[36]。梁启超在《中国近三百年学术史》中又称“胡、马贵宏博而陈尚谨严”,评陈奂以极谨严的态度考释毛《传》“可称疏家模范”[37]。显然,相比较而言,三书中,梁启超更为欣赏陈奂《诗毛氏传疏》的原因就在于其严谨,而这正是马瑞辰的不足之处。葛光辉详细列举了此书声训方面的缺点:迷信《说文》,失之穿凿;拘泥《传》《笺》,失之附会;仅凭臆测,而无有力证据;不破亦可通,而马氏言假借;语音相近的标准过于宽泛;缺乏文献证据;因袭“右文说”之误;将讲假借与研究语源混在一起;依声立“说”而失之附会[11]。虽然瑕不掩瑜,但缺点的存在毕竟会影响《通释》知名度的传播。

三、结语

马瑞辰的《毛诗传笺通释》自问世以来,晚清学界对马瑞辰及其书的关注呈现出以其著作《通释》为研究切入点,对此书进行简单的征引、对《通释》学术价值做极为概括性论说的态势,对马瑞辰及《毛诗传笺通释》还没有全面、细致的研究,致使当时学界对马氏《通释》的评价不能达到客观公允的水平。作为清代学术正统派的汉学,其中心学问是小学,马瑞辰继承了乾嘉汉学大儒们“由字通其道”的学术理念,娴熟自如地运用因声求义、据文求义等训诂考证方法研究《诗经》,在判读假借字方面取得了丰富的成果。马氏虽为治毛《诗》的古文《诗经》学家,但他在疏解经文时却大量采用三家《诗》文和今文学家的观点,这已成为其治经的鲜明特色。通过研究晚清经学著述、学术笔记对《毛诗传笺通释》的引用、分析和评价情况,探讨马瑞辰对晚清《诗经》学的影响,可进一步发现,马瑞辰《毛诗传笺通释》具有今古文经学兼通的品质,其对今文三家《诗》的间接研究亦为晚清今文《诗经》学发展奠定了坚实的基础,彰显了《诗经》学发展由古文《诗经》学向今文《诗经》学过渡的表征,从这一点上来讲,马氏《通释》对晚清《诗经》学产生了积极影响。马瑞辰作为清代《诗经》学术史以及桐城文化史上一位很重要的经学家,学术界对其进行全面而深入的研究实有必要,希望通过本研究的论述,可以更加充分地认识马氏《通释》在清代《诗经》学史上的学术价值,对学术界此方面的研究起到补充作用。