新冠肺炎疫情下家庭因素对住院孕产妇抑郁情绪的影响

夏微娜 孙国强 赵菲霞 张培莉 程瑶

新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019, COVID-19)的全球流行对人群心理健康已造成不良影响,多项研究表明,新冠疫情下医务人员、教师、学生群体、孕产妇等人群的不良心理健康状况均呈不同程度的上升趋势[1-5]。针对人群心理问题,国家疾病预防控制局于2020年1月27日发布《新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则》[6],并明确应将心理危机干预纳入疫情防控整体部署,及时掌握各类人群的心理健康状况。作为特殊易感人群的孕产妇,在整个妊娠过程中,孕妇无论是生理还是心理都处于应激状态,从理论上讲,妊娠这一特殊应激源影响同时,新冠肺炎流行这一事件作为新增的应激源之一,可能会导致孕产妇出现负面心理反应[7]。为应对疫情下孕产妇的心理危机,国家卫生健康委员会于2020年2月2日印发了《关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》[8],着重强调疫情期间孕产妇的心理服务,及时疏导心理疾病患者。然而,全球仍然缺乏重大公共卫生事件下孕产妇心理危机管理经验。

在非疫情期,家庭因素作为常见的孕产妇心理健康的影响因素之一,家庭成员在孕产妇围产期心理疾病的发生、发展与转归起到了关键性作用[9]。此外,国内新冠疫情的防控已取得瞩目的成就,及时采取了封闭管理策略,阻断了新冠传播途径的防控措施,而该政策的实施增加了家人相处的时间,强化了家庭因素对孕产妇心理健康的作用。抑郁作为常见的围产期心理疾病之一,目前尚没有研究探索新冠肺炎疫情下家庭因素对孕产妇抑郁情绪的影响。因此,本研究对武汉市某大型三甲医院的住院孕产妇在封闭管理结束后进行回顾性问卷调查,对比非封闭管理期的调查结果,综合评估新冠疫情下家庭因素对孕产妇抑郁情绪的影响,为国家制定多样化心理干预措施提供理论支持,为后续突发大型公共卫生危机提供防控经验。

对象与方法

一、研究对象

本研究针对武汉市某大型三甲医院的住院孕产妇(孕28周至产后7 d),于2019年12月31日~2020年1月22日(非封闭期)进行封闭前第一阶段的横断面问卷调查。新冠疫情爆发并得到有效控制之后,为探索住院孕产妇在封闭管理期间的状况,本研究更新第一阶段的问卷,将该问卷中的家庭因素各项条目中加入“在封闭期间”,于2020年10月13日~2020年11月20日(封闭期)进行封闭后第二阶段回顾性问卷调查。本研究第一轮调查通过医院伦理委员会批准,在第二轮调查之前,再次提交更新的问卷材料并通过医院伦理委员会批准,最终一共发放问卷1 245份,回收有效问卷1 233份,有效率为99.0%。

二、方法

1.调查工具:本研究采用问卷星二维码进行线上问卷填写,调查员获得调查对象口头知情同意之后,调查对象采用手机微信扫码填写问卷。为控制回忆性偏倚,本研究在设计阶段尽量选用客观指标,采用国内外广泛适用的评价量表综合评估孕产妇的个人情况,尽量扩大样本量以降低回忆性偏倚。问卷收集内容包括(1)孕产妇基本信息(年龄、民族、户口、文化程度、家庭年收入)。(2)家庭因素。其中婆媳关系、工作-生活冲突、家庭/工作变故均采用单项条目进行测评;配偶暴力采用1998年由Sherin等[10]编制的HITS量表(the Hurt, Insult, Threaten and Scream, HITS),包括4个条目,分别代表伤害、侮辱、威胁、吼叫4种配偶暴力形式,采用Likert五级评分,总分大于5分为阳性,内部一致性信度Cronbach′s α为0.8,中文扩大版的HITS量表由香港陈子中等人翻译,其可靠度和有效性均进行了验证[11];家庭功能采用1978年由Smilkstein等[12]编制的APGAR家庭功能量表(Adaptation, Partnership, Growth, Affection and Resolution,APGAR),包括5个条目,分别代表适应、共处、成长、情感、亲密5个方面,采用0~2分三级评分,即总分0~3分代表家庭功能较差、4~6分代表一般,7~10分代表较好。中文版APGAR量表[13]适用性强,其内部一致性信度良好(Cronbach′s α=0.94)。(3)结局指标。孕产妇抑郁情绪筛查采用爱丁堡产后抑郁量表(the Edinburgh Postnatal Depression Scale,EPDS)[14],该量表于1987年由Cox等编制,一共包括10个条目,根据症状的严重程度,每个条目分四级评分,即总分为0~9分代表正常,10~30分代表存在抑郁倾向。中文版EPDS量表由Lee等[15]首次引进,其筛查的敏感性为82%,特异性为86%。以上量表均在中国人群中得到较好的推广[16-18],在本研究中其内部一致性同样可靠,克朗巴哈系数分别为0.80、0.84与0.88。

2.统计学处理:本研究中家庭因素与孕产妇抑郁情绪的单因素分析采用卡方检验,用于比较不同人群的抑郁情绪检出情况。人口学变量与家庭因素对孕产妇抑郁情绪风险的影响采用Stepwise Logistic回归。采用SAS 9.4统计软件进行分析,检验水准α=0.05。

结 果

一、孕产妇一般人口学信息

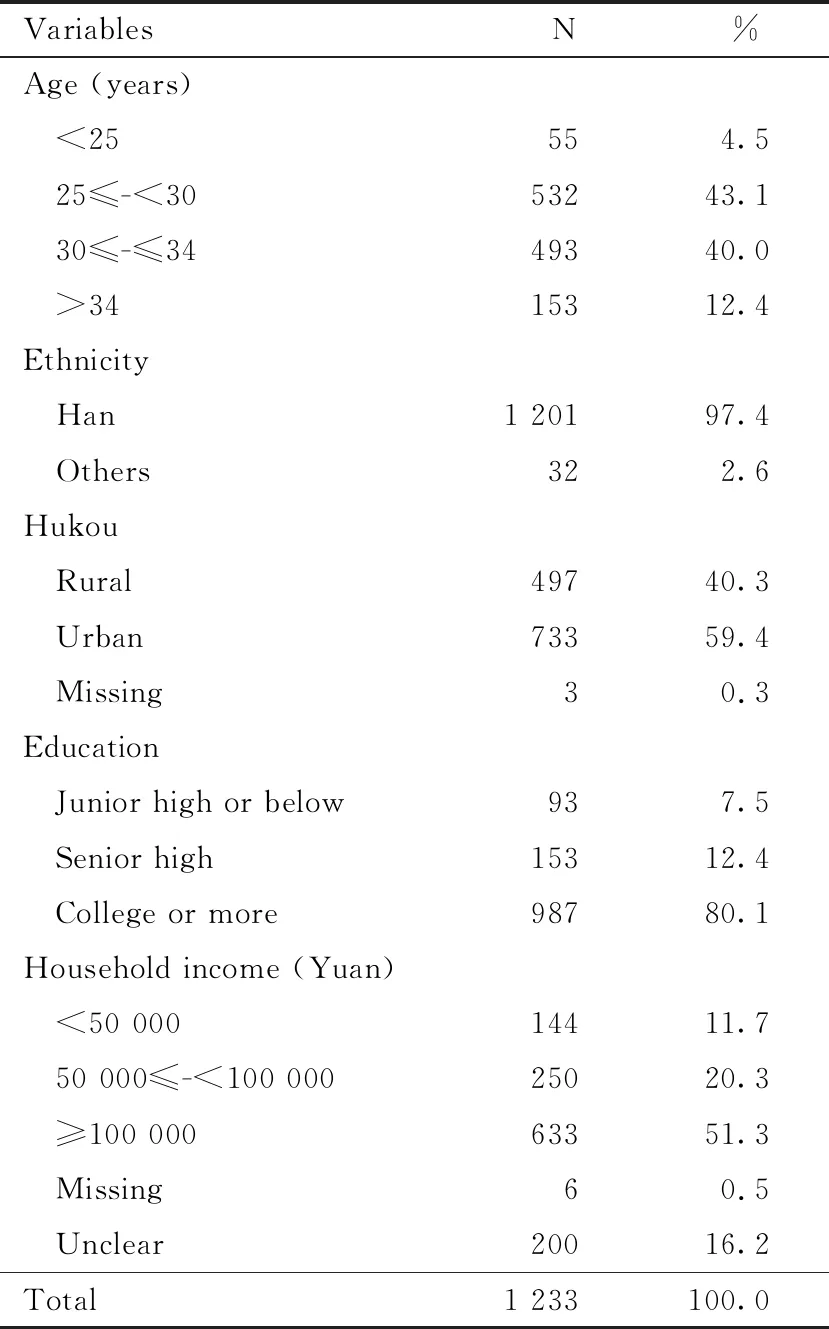

1 233例孕产妇中25≤年龄<30岁年龄组占比最高,绝大多数为汉族,城市户籍的孕产妇略高于农村户籍的孕产妇,大部分研究对象最高学历为大专及以上。此外,家庭年收入大于10万人民币的孕产妇占一半以上。见表1。

表1 孕产妇基本情况

二、家庭因素与孕产妇抑郁情绪的单因素分析

孕产妇抑郁情绪检出率为33.4%(412/1 233)。封闭管理期(的孕产妇抑郁情绪检出率比非封闭管理期的孕产妇略高(P<0.05)。经历配偶暴力的孕产妇占总样本的10.5%,且经历配偶暴力的孕产妇产生抑郁情绪的比例显著上升(P<0.05)。婆媳关系与孕产妇抑郁情绪有显著关联性(P<0.05),婆媳关系好的孕产妇抑郁情绪风险降低。此外,工作与生活冲突少或未经历家庭或工作变故的孕产妇抑郁情绪的风险降低(P<0.05)。另外,86.6%的孕产妇表示家庭功能较好,家庭功能好的孕产妇抑郁情绪的风险显著低于家庭功能差或一般的孕产妇(P<0.05)。见表2。

表2 家庭因素对孕产妇抑郁情绪的影响

三、一般人口学信息、家庭因素与孕产妇抑郁情绪的多因素分析

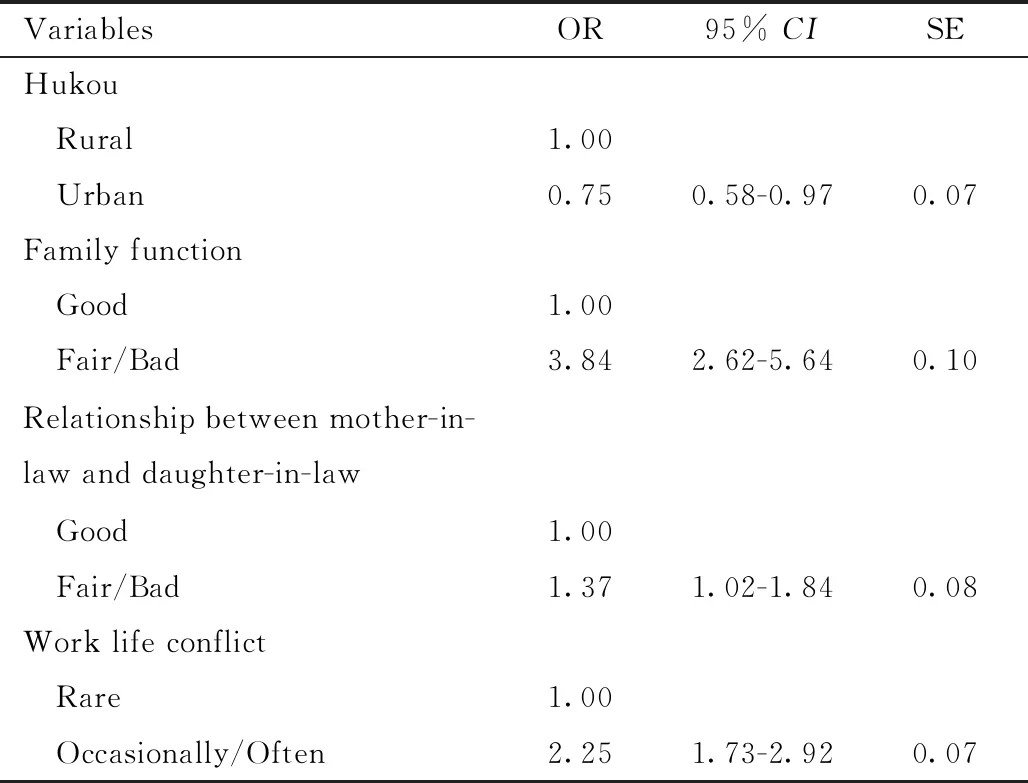

多因素逐步回归结果表明,新冠疫情封闭因素、配偶暴力、家庭与工作变故等因素未筛选进入回归模型,表明该因素对孕产妇抑郁情绪无显著影响。然而,城市户籍的孕产妇抑郁情绪的风险显著降低(OR=0.75, 95%CI:0.58~0.97)。与家庭功能好的孕产妇相比,家庭功能差或一般的孕产妇抑郁情绪的发生风险显著升高3.84倍。此外,与报道婆媳关系好的孕产妇相比,婆媳关系差或一般的孕产妇抑郁情绪的发生风险升高1.37倍,工作与生活冲突也能显著增加孕产妇抑郁情绪的发生风险(OR=2.25, 95%CI:1.73~2.92)。

表3 家庭因素对孕产妇抑郁情绪的影响因素分析

讨 论

一、新冠疫情下孕产妇抑郁情绪流行情况

本研究结果显示,非封闭管理期孕产妇抑郁情绪检出率为31.1%,封闭管理期的孕产妇抑郁情绪的检出率为37.3%。一项荟萃分析结果表明,中低收入国家的围产期抑郁检出率约为19.0%[19]。林翔等[20]对13项研究结果进行Meta分析发现,国内围产期抑郁检出率为17.4%。新冠流行期间,张蒙等[21]采用抑郁症状群量表对1 261名孕产妇进行问卷调查,结果表明全国孕产妇抑郁检出率为27.7%。无论封闭管理与否,本研究的抑郁情绪检出率均处于全国较高水平,可能由于不同学者采用不同的筛查工具、不同的文化背景、以及不同的生活行为方式等因素不同导致。围产期抑郁可对妇女、婴儿和家庭造成毁灭性打击,母亲不良心理健康状况可能会影响下一代的整个生命周期[22]。因此,应重视高风险地区孕产妇抑郁的预防与治疗,降低孕产妇抑郁的疾病负担。

二、新冠疫情下家庭因素对孕产妇抑郁情绪的作用

本研究多因素分析显示,加入家庭因素后,新冠疫情封闭因素对孕产妇抑郁情绪无显著影响。因此,新冠疫情下的孕产妇心理管理应重视家庭因素的作用。卢运萍等[23]对842名高龄孕产妇的研究结果表明,家庭成员关系能够显著影响孕产妇抑郁与焦虑状况。钱秋蝉等[24]研究显示,家庭成员支持能够显著降低孕产妇抑郁发生风险。与以上结果一致,本研究表明,家庭功能是孕产妇抑郁最有力的影响因素,提高家庭功能能够降低3.84倍的孕产妇抑郁情绪发生风险。此外,婆媳关系、工作与生活冲突对孕产妇抑郁情绪也有显著影响。婴儿出生意味着家庭结构的改变,产妇社会角色的改变,面临养育婴儿的重大责任,孕产妇身体上、心理上承受着巨大的压力,是最需要生活和精神照顾的群体,如果没有家人精神和情感的理解与支持,孕产妇会增加抑郁的倾向。因此,应采取措施提高孕产妇家庭功能,减少工作与生活冲突可能有利于抵消新冠疫情对孕产妇抑郁情绪的影响,降低孕产妇抑郁情绪发生风险。

三、本研究的局限性

本研究采用横断面研究设计,难以获得因素间的因果关系,且回顾性问卷调查难以完全避免回忆性偏倚。此外,本研究仅局限于武汉市一家三甲医院的调查结果,其结果在其他地区的推广需谨慎。本研究重点关注夫妻关系、婆媳关系以及家庭功能的综合效应,未涉及其他家庭成员在孕产妇抑郁情绪中的作用。最后,本研究旨在研究家庭因素对孕产妇抑郁情绪的影响,并未对孕产妇焦虑等其他心理因素进行研究。

四、结论

综上所述,新冠肺炎疫情在封闭管理期对孕产妇抑郁情绪无显著影响,但仍然需要重视疫情期间的孕产妇抑郁情绪。应加强孕产妇的抑郁筛查,及时发现存在抑郁倾向的孕产妇,及时采取干预措施。此外,提高家庭功能能够降低孕产妇抑郁情绪的发生风险,可以采取家庭健康教育的措施,鼓励家庭成员之间加强交流,减少家庭成员矛盾,为孕产妇营造良好的家庭氛围,促进孕产妇形成良好心境。