石角咀水闸枢纽布置方案研究

贺小康

(广东省水利电力勘测设计研究院有限公司,广州 510635)

1 工程概况

石角咀水闸位于中珠联围末端、前山水道的出海口地区(珠海和澳门界上),是一宗以挡潮、御咸、排水、航运为主要任务的大型水闸枢纽工程,水闸总净宽为161 m,其中旧闸净宽为121 m、新闸净宽为40 m;船闸净宽约为14 m,设计通航船舶吨级为500 t,现状处于断航状态,水闸管理房位于江心洲上;该闸与围内的洪湾、广昌、大涌口闸联合排水,水闸归中山市运行管理。2019年7月,经安全鉴定该闸被评定为4类闸,需拆除重建,现状水闸枢纽卫星示意见图1。

图1 现状水闸枢纽卫星示意

石角咀水闸重建工作具体由珠海市实施,拟建新闸主要建筑物包括拦河水闸、船闸、泵站、市政桥及两岸连接道路等。枢纽布置从右至左依次为10孔水闸总宽度为145 m、排涝泵站总宽度为29.20 m、江心洲总宽度为34.05 m、5孔水闸总宽度为72.8 m及船闸下闸首总宽为30 m。市政桥布置在水闸的上游,市政桥与两岸连接公路总长约为1.1 km。水闸管理所仍位于江心洲现水闸管理所的位置不变。船闸管理所位于船闸下闸首左岸。水闸枢纽布置方案见图2。

图2 水闸枢纽布置方案示意

2 水闸枢纽布置

2.1 设计思路及基本原则

1) 满足工程功能、特点和运用要求。

2) 根据闸址区地形地质条件、水流条件、原有建筑物布置情况,协调与水闸、通航、施工导流建筑物之间相互的关系,保证结构可靠、运行安全,并尽可能做到施工方便、占地拆迁少、节约工程投资、管理灵活方便[3]。

3) 充分考虑施工条件和施工场地布置条件等。

4) 建筑物布置应结合城市远景规划布局,兼顾近期各方面需求。

5) 闸址宜选择在地形开阔、岸坡适宜、有利于工程布置的地点;应尽量选在交通方便和靠近电源的地方,以便机械设备、建筑材料的运输和架设输电线路[4-5]。

6) 市政路桥(国防公路)穿过水闸闸顶,考虑到两岸用地及连接情况,本工程按照“先定市政路桥线位,再定水闸闸址”的原则。受两岸道路衔接影响,市政桥线位为现状水闸中心线处。

2.2 水闸布置方案研究

2.2.1水闸闸轴线拟定

现状闸址河道总宽约为310 m(含江心洲约35 m),港珠澳大桥珠海连接线上游前山水道总河宽约为580 m,下游前山水道河口总宽约为210 m。根据行洪过流、控制内江水位壅高和船闸通航等要求,水闸枢纽结构总宽为276 m,须避开较窄的水道,闸轴线不能选取在前山水道河口处。作为挡潮闸,石角咀水闸肩负着挡潮、防止外江暴潮进入围内的任务,闸轴线宜选择在岸线稳定、泓滩冲淤变化较小的潮汐河口附近。受市政路桥线位影响,在现状闸址下游200 m的范围内进行闸轴线比选。水闸闸轴线初步拟定上、下2条闸轴线进行比较。

上闸线:原址重建,即位于原闸址下游约25 m处,紧邻新建市政桥布置在其下游。

下闸线:移址重建,即位于原闸址下游约125 m处。闸轴线位置示意见图3。

图3 闸轴线位置示意

2.2.2水闸闸轴线比选

根据本工程主要任务,2方案均采用相同的规模及建筑物布置形式,各方案主要建筑物形式及规模如下。

1) 上闸线方案

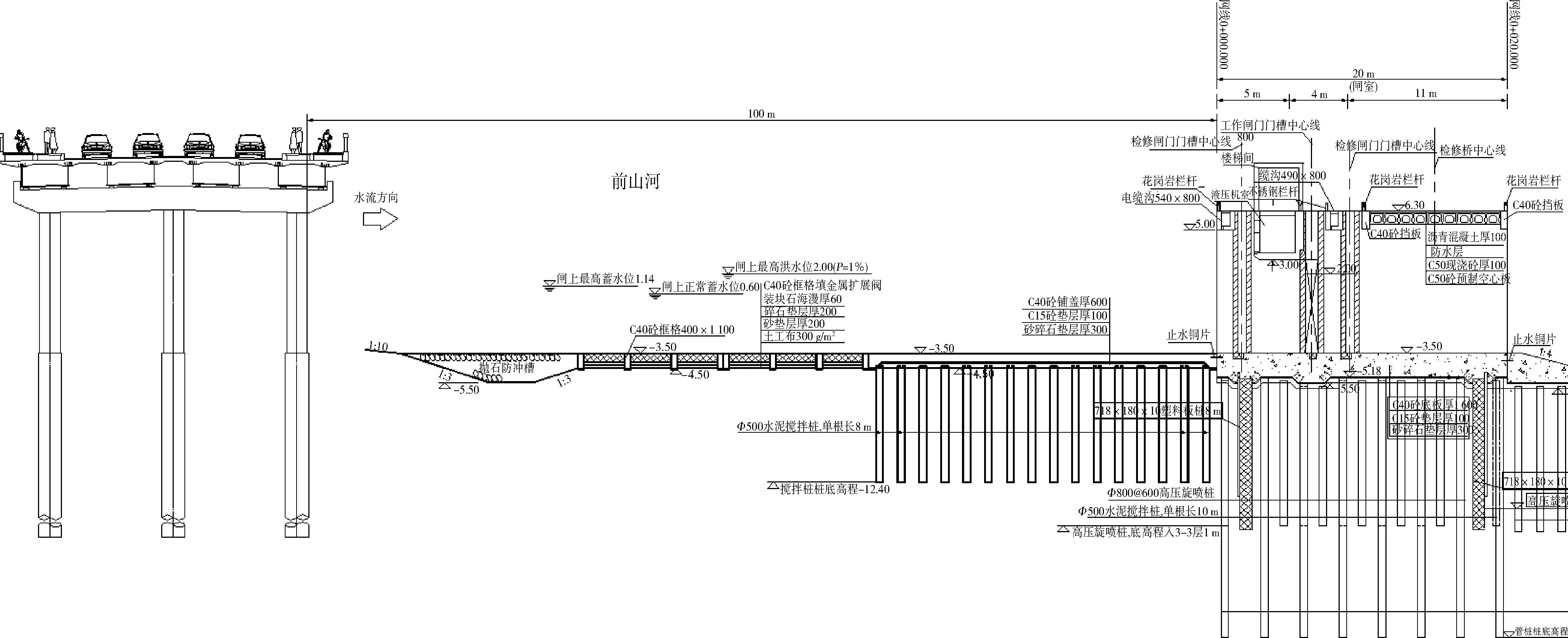

上闸线新建市政桥与水闸紧邻布置,市政桥与水闸结构间设永久缝,结构上彼此独立。上闸线闸桥邻建方案总布置:拦河闸共布置15孔胸墙式泄水闸,每孔净宽为12.00 m,总净宽为180.00 m,水闸总宽度为217.80 m。拦河闸采用宽顶堰的形式,堰顶高程基本与河床齐平,水闸堰顶高程取-3.50 m。枢纽布置从右至左依次为10孔水闸总宽度为145.00 m、排涝泵站挡潮闸总宽度为29.20 m、江心洲总宽度为34.05 m、5孔水闸总宽度为72.80 m及船闸下闸首总宽为30 m。市政桥紧靠水闸闸室布置在其上游。闸顶检修桥右岸与珠海情侣路南段直接相连,左岸接连至新建的市政桥。上闸线(闸桥邻建)剖面示意见图4。

图4 上闸线(闸桥邻建)剖面示意

2) 下闸线方案

下闸线方案为移址重建、闸桥分建方案,新建市政桥位于原水闸处,新建水闸往下游移125 m。方案总布置:拦河闸共布置15孔胸墙式泄水闸,每孔净宽为12.00 m,总净宽为180.00 m,水闸总宽度为217.80 m。拦河闸采用宽顶堰的形式,堰顶高程基本与河床齐平,水闸堰顶高程取-3.50 m。枢纽布置从右至左依次为10孔水闸总宽度为145.00 m、排涝泵站挡潮闸总宽度为29.20 m、江心洲总宽度为34.05 m、5孔水闸总宽度为72.8 m及船闸下闸首总宽为30 m。市政桥布置在水闸闸室上游100 m处。闸顶检修桥左右岸均连接边界巡逻道。下闸线(闸桥分建)剖面示意见图5。

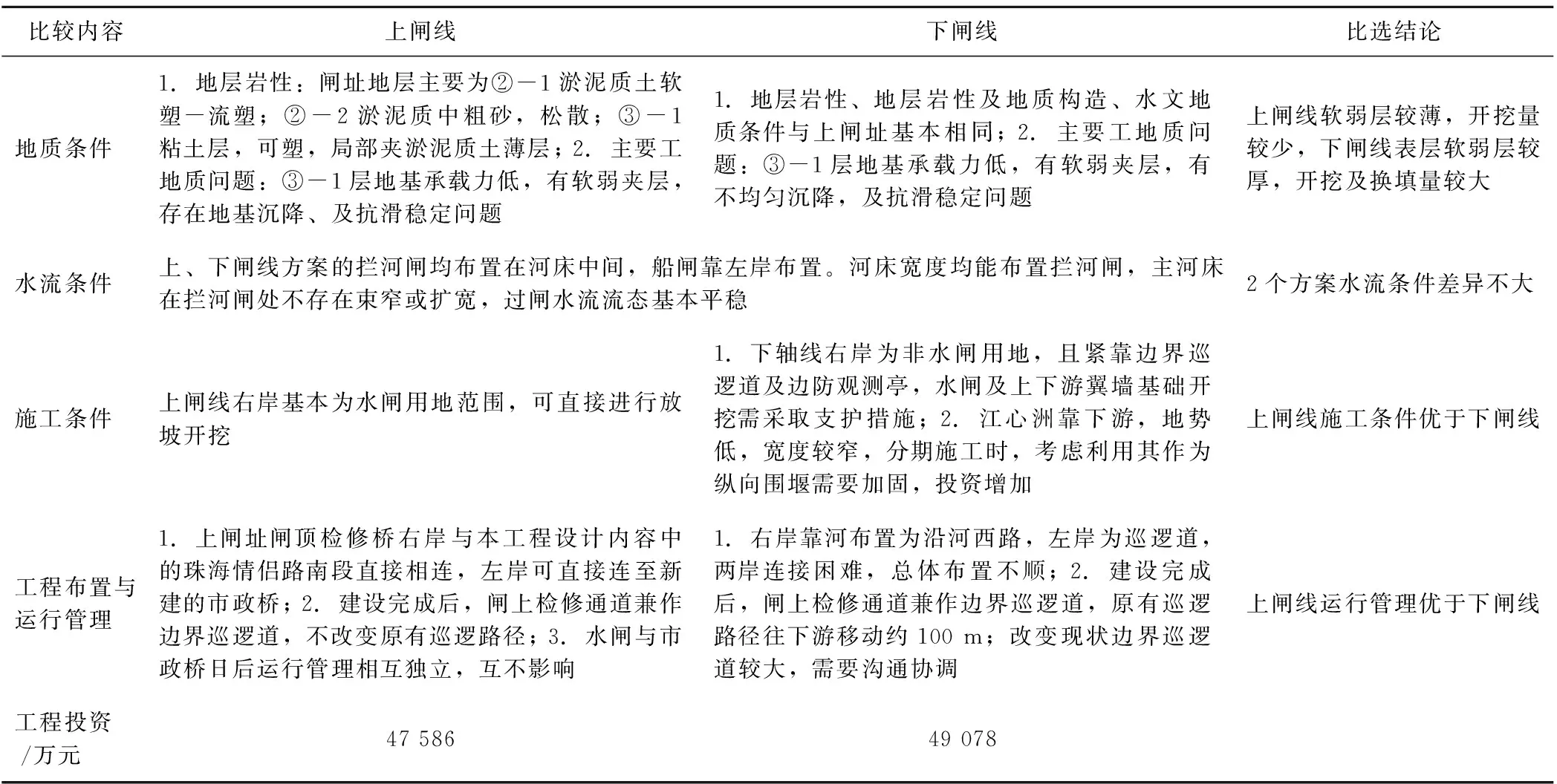

3) 闸轴线比选

从地形地质条件、水流条件、施工条件、工程布置及运行管理、工程投资等方面因素,对闸轴线方案进行比较(见表1)。

由表1可见,下闸线方案需要增加右岸边坡开挖支护及地基换填,建筑工程投资较上闸线增加约1 492万元,推荐上闸线方案。

图5 下闸线 (闸桥分建)剖面示意

表1 上、下闸线比选

2.3 应急泵站布置方案研究

石角咀水闸新建泵站,结合广昌水闸改扩建工程(增设抽水泵站)、广昌涌沙心涌内堤加高工程等,形成前山河珠海境内统一的调度体系,以增加水动力,提高前山河水体交换能力,增加前山河流域水环境容量。泵站施工时需开挖深基坑,且泵站运行时有噪声,为了减小其对周边房屋及居民的影响,泵站宜靠江心洲侧布置,因此,泵站站址拟定2个方案,即左站址和右站址(见图6)。

左站址方案:位于江心洲左侧,从右岸到左岸以此为12孔水闸(单孔净宽为12 m)、江心洲、泵站、3孔水闸(单孔净宽为12 m)、船闸等。

右站址方案:位于江心洲右侧,从右岸到左岸以此为10孔水闸(单孔净宽为12 m)、泵站、江心洲、5孔水闸(单孔净宽12 m)、船闸等。

图6 泵站拟选站址示意

从地形地质条件、施工条件、水力学条件等方面因素,对站址方案进行比较。

1) 地形地质条件

左、右站址地形地质条件对比见表2。

2) 施工条件

左、右站址施工条件对比见表3。

表2 左、右站址地形地质条件对比

表3 左、右站址施工条件对比

3) 水力学条件

结合前期研究成果,分别从泄流流态、孔中流速、分流比、上游水位、上游允许最大通航流量、与现状水闸分流比对比等多方面进行比较。

① 泄流流态对比

通过模型试验了解泄流流态,并为工程设计提供优化建议[6-7]。水闸下泄流量Q=1 625.27 m3/s时,左站址方案泵站阻水严重,进水池处形成漩涡,同时将水流挑向左岸船闸处,通过水闸下泄后靠近江心洲处水流紊乱,水流整体流态呈“S”型;右站址整体泄流流态好于左站址方案,且右站址左右汊上下游流速分布也明显较好(左、右站址泄流流态分别见图7~图8)。

图7 左站址泄流流态示意

图8 右站址泄流流态示意

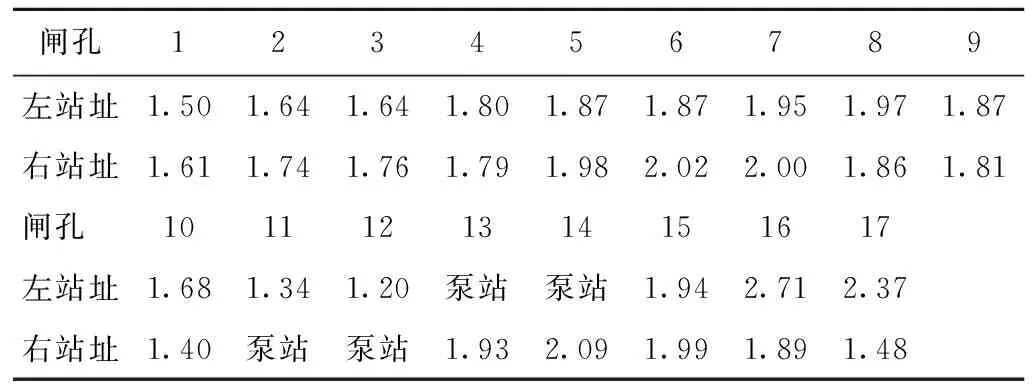

② 孔中流速对比

水闸下泄流量Q=1 625.27 m3/s时,左站址方案孔中流速最大为2.71 m/s,出现在左侧3孔水闸中间孔;右站址方案孔中流速最大为2.09 m/s,出现在左侧5孔水闸靠江心洲第2孔中。从所有闸孔流速分布来看,右站址方案闸中流速分布相对均匀。左、右站址孔中流速对比见表4。

表4 左、右站址孔中流速对比 m/s

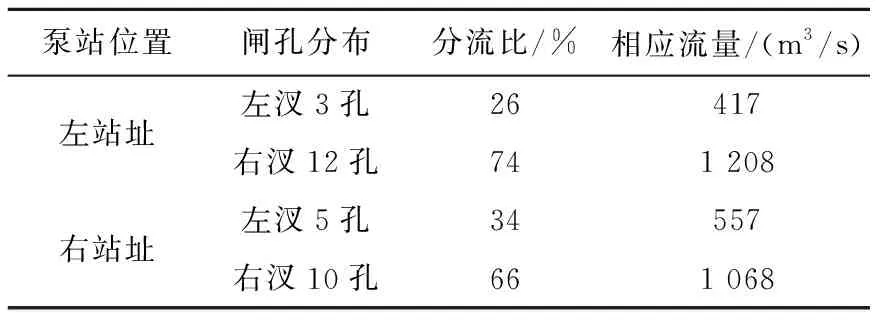

③ 分流比对比

水闸下泄流量Q=1 625.27 m3/s时,左站址方案左汊分流比为26%,右汊分流比为74%,左汊∶右汊=2.6∶7.4;右站址方案左汊分流比为34%,右汊分流比为66%,左汊∶右汊=3.4∶6.6。左、右站址分流比对比见表5。

表5 左、右站址分流比对比

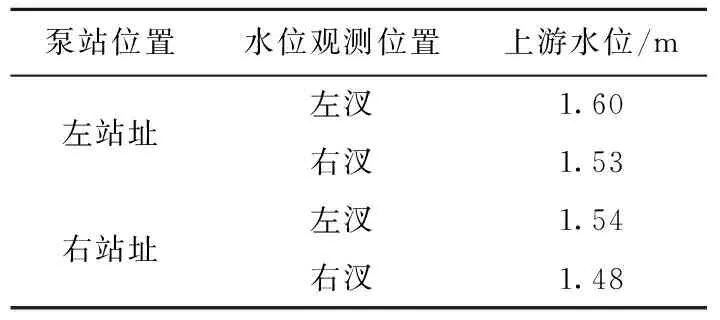

④ 上游水位对比

水闸下泄流量Q=1 625.27 m3/s,下游水位1.36 m时,左站址方案左汊上游水位为1.60 m,右汊上游水位为1.53 m,左汊水位比右汊水位高7 cm;右站址方案左汊上游水位为1.54 m,右汊上游水位为1.48 m,左汊水位比右汊水位高6 cm。左站址方案上游水位均比右站址高,左右汊水位差也高1 cm。左、右站址上游水位对比见表6。

⑤ 上游允许最大通航流量对比

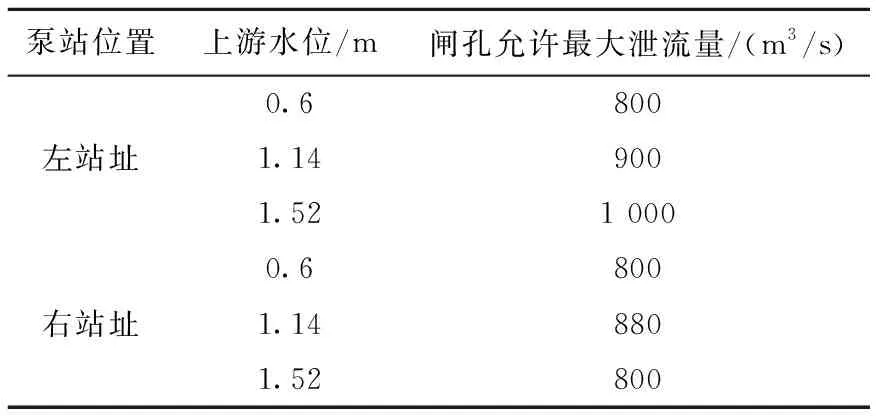

针对泵站右侧布置体现出来的水力学优势条件,前期研究寄希望通过优化闸门调度提高泵站右侧布置方案上游运行最大通航流量。

表6 左、右站址上游水位对比

闸门控泄时,基本可以通过闸门调度,使右站址方案上游运行最大通航流量与左站址布置保持一致(其中,上游水位为0.6 m、下游水位为-0.46 m和0.0 m时,允许的左右汊闸门开度最大差值为0.8 m。上游水位为1.14 m、下游水位为-0.46 m和0.0 m时,允许的左右汊闸门开度最大差值为0.4 m;上游水位为1.14 m、下游水位为0.6 m时,允许的左右汊闸门开度最大差值为0.8 m)。

闸门敞泄、上游最高通航水位情况下,右站址方案中,船闸上游口门区所在的左汊5孔过流量明显增加,需在满足船闸上游口门区通航要求情况下,枢纽整体泄流量将相应的降低。

通过优化闸门调度,右站址方案上游运行最大通航流量可提高至800 m3/s,与左站址布置方案相差不大。左、右站址上游允许最大通航流量对比见表7。

表7 左、右站址上游允许最大通航流量对比

⑥ 现状与工程后左右汊分流比试验对比

现状情况下,左汊设8孔、净宽为5 m的泄水闸,右汊设38孔、净宽为2.9 m泄水闸以及1孔、净宽为7 m的过船孔。左站址方案,左汊设3孔、净宽为12 m的泄水闸,右汊设12孔、净宽为12 m的泄水闸。右站址方案,左汊设5孔、净宽为12 m的泄水闸,右汊设10孔、净宽为12 m的泄水闸。

洪水Q=1 625.27 m3/s,现状情况下,试验测得左侧过流量约为488 m3/s,右汊过流量约为1 138 m3/s,分流比为3∶7。左站址方案,试验测得左右汊分流比为2.6∶7.4,左汊分流量略小于现状情况,右汊分流量略大于现状情况。右站址方案,试验测得左右汊分流比为3.4∶6.6,左汊分流量略大于现状情况,右汊分流量略小于现状情况。现状与工程后左右汊分流比试验对比见表8。

表8 现状与工程后左右汊分流比试验对比

4) 比选结论

从地形地质条件来看,左右站址相近;从施工条件来看,左站址对1期工程防洪度汛压力小。

从闸孔泄流流态、枢纽上下游河势分布、上游水位壅高、闸孔过流均匀性、左右汊分流比、现状与设计方案左右汊分流比对比等水力学条件来看,泵站右闸址方案优于左闸址方案。

在上游正常蓄水位和最高蓄水位情况下,可以通过调节左右汊闸门开度,基本能保证右站址布置允许的最大泄流量与左站址布置一致,但在最高通航水位下,右站址上游船闸通航允许的最大流量降低约 200 m3/s。同时,左站址泵站运行时,改变了船闸下游航道流速,对船闸安全通航有影响。

综上对比,推荐泵站右站址方案。

2.4 船闸布置方案研究

船闸宜临岸布置,不应布置在紧邻的溢流坝、泄水闸、电站等两过水建筑物之间,且与以上建筑物之间,必须有足够长度的隔流堤或隔流墙[8-9]。枢纽泄水时,应满足船闸引航道口门区和连接段的通航水利条件。船闸布置是枢纽安全运行的根本和关键[10],本工程江心洲宽度较窄且上下游地面较低,受航迹线要求,船闸不宜布在江心洲两侧,应布置在河床的左右岸。

石角咀船闸上游1 km范围内共有3座跨河大桥,由上游往下游依次为昌盛大桥、广珠轻轨大桥及港珠澳前山河特大桥,3座大桥的通航孔按500 t设计,均布置在前山河水道的左岸,大桥靠右岸的桥墩净宽均不满足通航的要求,港珠澳前山河特大桥距船闸很近,河中部有江心洲,船闸右闸址显然是不合适的;且上游河道的航迹线是靠河左侧,通过3座大桥及现状船闸通往下游外海,为不改变原航迹线,船闸应布置在河道的左岸即现状船闸位置。

3 结语

经过比较论证研究,充分利用地形地貌的自然条件,拟拆除重建的石角咀水闸枢纽建筑物布置合理,在投资节省、技术先进、使用方便等方面达到和谐的统一[11],水闸枢纽重建后,保护上游中山和珠海共约100.79万人,治涝面积为1.62万hm2,同时加大前山河水流动力,增加水环境容量[12],改善前山河的水质,恢复前山河水道航运,对加强珠海与澳门的经济融合发挥重要的作用。石角咀水闸重建工程布置方案已通过珠海市水务局和住建局的联合批复,其通航通航条件影响评价通过国家交通运输部的审核,洪水影响评价通过水利部珠江水利委员会审查,目前正在进行开工前准备工作。