基于产前社会心理因素的妊娠晚期围产期抑郁障碍的预测研究

胡海萍, 王志豪, 张 琳, 陈玉明

(1. 上海市静安区精神卫生中心临床心理科,上海 200436; 2. 上海交通大学医学院附属国际和平妇幼保健医院产科,上海 200030; 3. 上海市静安区精神卫生中心,上海 200436)

围产期抑郁障碍(perinatal depression, PND),是指孕产妇从妊娠期开始甚至持续到产后1年内发生的抑郁障碍,包括孕期抑郁障碍和产后抑郁障碍[1]。孕期抑郁障碍多发于怀孕前3个月(孕早期)和分娩前3个月(孕晚期)两个时间段。多项研究表明妊娠期抑郁焦虑是产后抑郁的高危因素,且能延续到产后[2-6],若不及时治疗会延续到产后,严重影响了孕产妇生活质量和人际关系,也对婴幼儿的认知和情感的正常发育具有长远的消极影响,严重者可出现自杀或杀婴等极端行为[7-11]。随着传统的生物医学模式向生物-心理-社会医学模式的转变,临床越来越重视社会心理因素的研究,有研究表明,社会心理因素被认为是PND的主要影响因素[12-13],而且这些因素往往会互相交织、相互影响[14],但是之前诊断多集中在产后,且多是比较产后患病组和非患病组在社会心理因素间的差异,或者只是用量表作为抑郁症状的测量而非临床诊断[15-22],并且缺少在妊娠期就联合多个社会心理因素预测PND的研究报告,本研究尝试在妊娠晚期找出PND的预警因素,建立预测模型并评价社会心理因素预测价值,为识别PND的妊娠晚期高危孕妇提供预测工具,也为制定早期干预措施提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年1月—2020年6月在中国福利会国际和平妇幼保健院(以下简称国妇幼)、静安区妇幼保健所(以下简称区妇幼)做产前检查/分娩/随访的妊娠晚期孕妇873例,其中国妇幼475例,区妇幼398例。入组标准: (1) 妊娠晚期(孕28周后)的孕妇;(2) 定期在研究医院进行产科检查;(3) 决定在研究医院分娩;(4) 愿意参加本研究,并签知情同意书。排除标准: (1) 既往有精神活性物质依赖史及其他严重躯体疾病史;(2) 调查者经解释后表示拒绝合作者。本研究获得上海市静安区精神卫生中心伦理委员会批准(伦理编号: 2019LL03)。

1.2 评估方法

1.2.4 一般人口学资料和社会心理因素 包括一般人口学资料,如年龄、性格、职业、婚姻状态、文化程度等。根据国内外文献报道,研究者还收集了可能的影响因素的数据,包括夫妻感情、有无经期情绪不良、有无抚养新生儿经验、孕妇是否性别歧视、丈夫是否性别歧视、公婆是否性别歧视、对收入的满意度、工作学习压力、有无两系三代抑郁史、经前紧张史、家庭居住条件、孕期是否一次接触手机>15 min等。

1.3 研究方法

在妊娠晚期对入组对象进行一般人口学资料和相关影响因素调查。评定PHQ-9、GAD-7、SSRS。孕妇通过在线使用问卷星参与调查。

若PHQ-9≥5分或GAD-7≥5分的孕妇由2位精神科主治医师采用2013年颁布的第五版《精神障碍诊断与统计手册》(DSM-V)围产期抑郁障碍的诊断标准,进行SCID检查,作出临床诊断。根据诊断结果将孕妇分为PND组和非PND组(N-PND),比较不同社会心理因素在两组间的差异是否具有统计学意义,找出预警因素,建立预测模型。

1.4 质量控制

课题组研究人员统一培训,掌握研究流程、研究内容、入组标准及量表评估和诊断的统一性。预调查和专家论证确保方案的可行性及问卷的合理性、科学性。

1.5 统计学处理

采用SPSS 21.0软件进行数据分析,计数资料采用n(%)描述,两组间的比较采用单因素χ2检验,将差异有统计学意义的变量纳入多因素逐步Logistic回归模型中分析PND的影响因素,建立PND的预测模型;通过绘制该模型的ROC曲线评价其预测PND的价值,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般资料

2.2 妊娠晚期PND发生情况

妊娠晚期抑郁症状检出率62.89%(PHQ-9≥5分549/873),焦虑症状检出率: 46.51%(GAD-7≥5分406/873);焦虑与抑郁共存检出率: 46.51%(406/873)。符合PND的诊断标准有89例,发生率为10.19%。

2.3 预测回归模型的建立

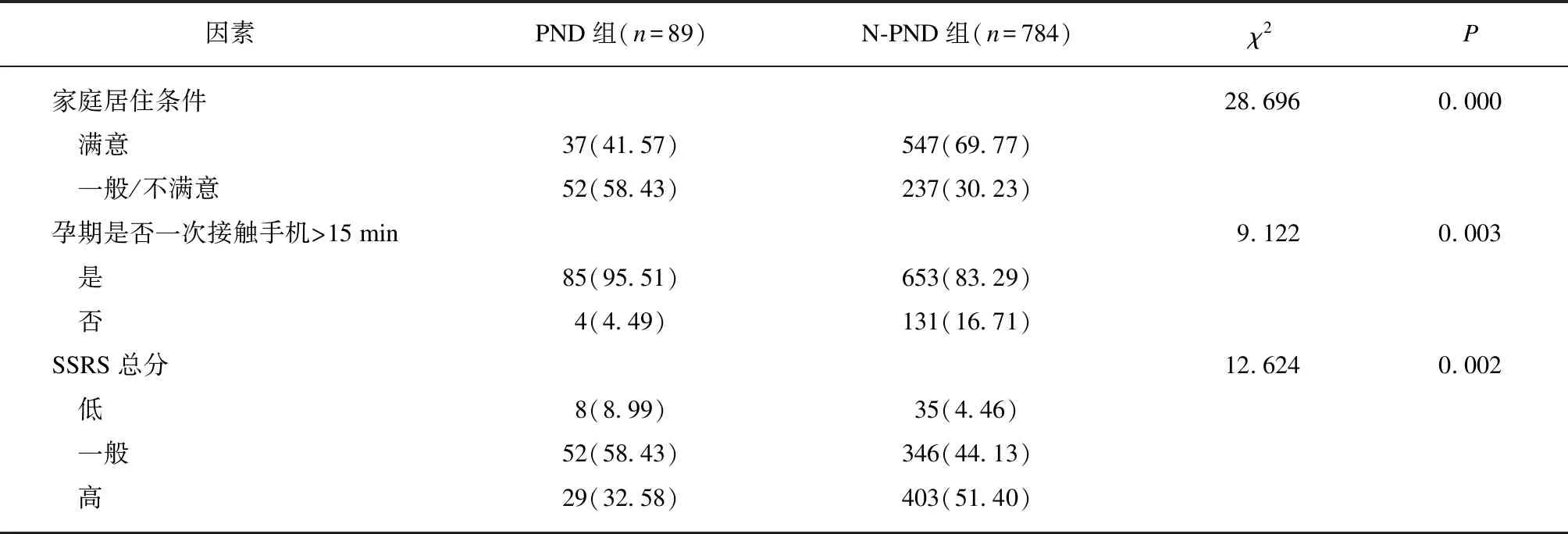

2.3.1 产前社会心理因素与PND的单因素分析 单因素分析显示PND组和N-PND组的年龄、性格、有无经期情绪不良、有无抚养新生儿经验、孕妇是否性别歧视、公婆是否性别歧视、对收入的满意度、有无两系三代抑郁史、经前紧张史、家庭居住条件、孕期是否一次接触手机>15 min、SSRS总分差异均有统计学意义(P<0.05);职业、婚姻状态、文化程度、夫妻感情、丈夫是否性别歧视、工作学习压力差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

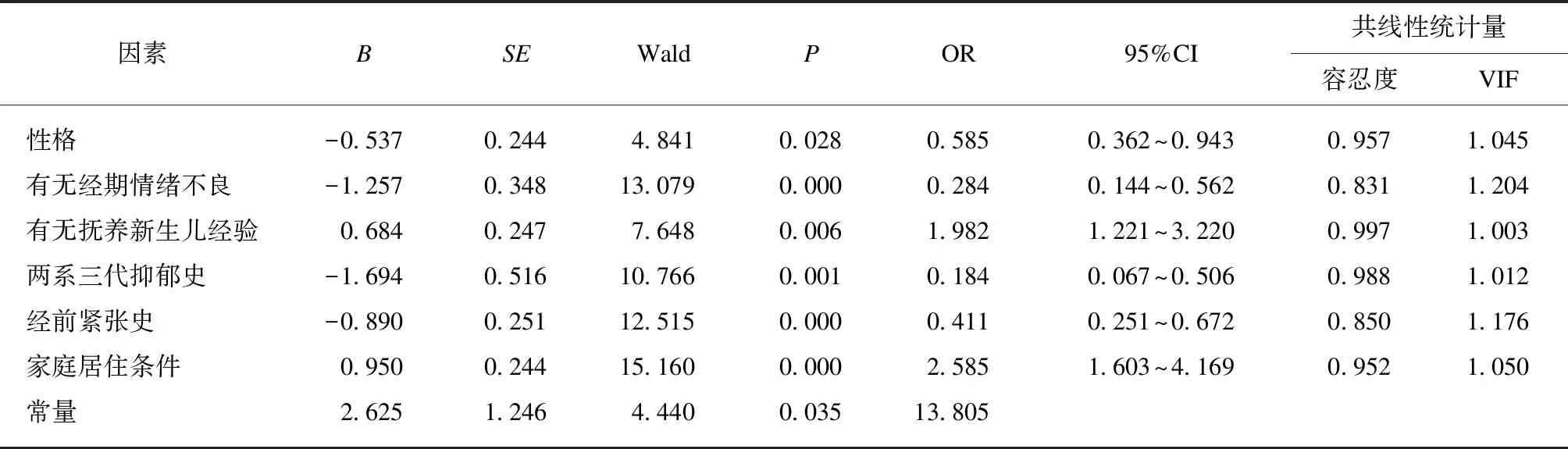

2.3.2 多因素逐步Logistic回归建模 以上述两组间差异有统计学意义的12个变量为自变量,以妊娠晚期是否患PND为因变量,进行多因素逐步Logistic回归,结果见表2。最终性格、有无经期情绪不良、有无抚养新生儿经验、两系三代抑郁史、家庭居住条件6个指标进入模型,OR值分别为0.028、0.406、1.972、0.275、0.533、0.256、2.233。由此建立PND的预测模型: Logit(PND)=-0.537×性格-1.257×有无经期情绪不良+0.684×有无抚养新生儿经验-1.694×两系三代抑郁史-0.890×经前紧张史+0.950×家庭居住条件+2.625。模型中预测变量的容忍度均>0.1,且VIF均<5,不存在共线性问题。

表1 两组孕妇产前社会心理因素单因素分析

续表

表2 PND发生的独立影响因素

2.4 评价模型对PND的预测价值

图1 回归模型预测PND的ROC曲线Fig.1 ROC curve of regression model predicting PND

3 讨 论

本研究显示性格内向是PND的危险因素,PND的孕妇大部分性格内向、不善于与人打交道,喜欢独处,以自我为中心,对自我的关注增强,所以容易放大负性生活事件的感知[39],在怀孕这段特殊时期碰到困难和不良情绪不会主动去寻求帮助,不良情绪无法得到及时的排解,更易患PND。

相关研究表明经期情绪不良、经前紧张史的出现与急性应激有关[40-41],使下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA)激活,而HPA轴的改变是焦虑和抑郁的一个强有力的生物标志物,证据表明,HPA轴在围产期抑郁中起着重要的作用[42-43]。应激激素,特别是HPA轴的激素,与非产褥期抑郁症有关[44-45]。怀孕前就有经期情绪不良、经前紧张史、两系三代抑郁史的孕妇[1,47-48],说明本身调节能力较差,孕期遭受生理及心理双层的负面刺激,往往导致情绪低落,若未得到及时有效干预,将导致产后焦虑、抑郁的发生[2]。建议在产检时就应注重对精神心理疾病家族史的采集,同时也应注意询问经期的特征,作为高危孕产妇也可以适当增加心理筛查次数,关注妊娠期的心理状态,及早进行心理疏导。

本研究显示有抚养新生儿经验是PND的保护性因素,多篇研究表明没有抚养新生儿经验的初产妇发生PND的风险比经产妇高[49],所以鼓励孕产妇定期参加孕妇学校,多学习新生儿的抚养技巧和知识,减少新手妈妈对孩子出生后的担忧和不安,增加应对的技巧从而减少负性情绪的产生。

孕妇对家庭居住条件不满意是PND的危险因素,钟艳娟[50]报告居住环境繁杂、狭小、潮湿是产妇抑郁情绪的主要影响因素。家庭居住条件作为经济条件的一方面,相关研究证实财政负担是妊娠期慢性压力源之一,与PND发生密切相关[51]。而身处大城市的女性购房压力大,又因工作的节奏和压力都比较大,需要较早投入工作,所以更需要长辈在身边帮助其一起抚养幼儿,对住房条件有更多的要求,尤其三胎政策的放开,更增加了对居住条件的需求,这部分孕产妇会对孩子出生后生活保障、经济条件有更多的担忧,增加了PND的易感性。如果不能调节和排解,更容易出现心理问题[52]。

本研究的单因素分析显示年龄是影响因素,但是多因素逐步Logistic回归分析中,年龄没有最后进入模型,说明了年龄受到其他因素的影响,不是独立的影响因素。年龄对PND的影响,研究结果不一。马明月等[2]对二胎产妇产后抑郁状况及影响因素的调查发现,年龄越大产后抑郁的发生率越高,伍娇娇等[53]对信阳市378例住院分娩的产妇产后抑郁症调查现况及相关因素分析发现年龄越小的产妇更容易出现产后情绪不稳定、焦虑抑郁等,而王月云等[49]对深圳市3 550例产妇进行产后抑郁症的流行状况及危险因素调查发现年龄与产后抑郁的检出率差异无统计学意义(P=0.352),同时《产后抑郁障碍防治指南的专家共识(基于产科和社区医生)》一文也指出产妇的年龄与产后抑郁障碍发生几乎无相关性[54],与本研究结果一致。