闲暇时间对个体劳动生产率影响的机制与成效

——基于中国居民微观数据的经验分析

王鹏飞 夏杰长

内容提要:作为时间配置领域的研究分支,时间利用的经济效应一直是时间经济学研究的重点问题。本文基于《中国经济生活大调查(2017—2018年)》微观数据,评估闲暇时间对个体劳动生产率的影响,并进一步验证了两者的作用机制。研究发现:首先,闲暇时间对劳动生产率的影响呈现为先增加、后减少的倒U型曲线。经测算,现阶段中国居民的日均最优闲暇时间是存在的。其次,闲暇时间对个体劳动生产率的影响程度取决于个体的人口统计学特征、社会经济特征和区域特征。对作用机制的分析表明,人力资本、产业结构是闲暇时间对劳动生产率的作用通道,闲暇时间可以通过影响个体幸福感和健康状况来作用于个体的劳动生产率提高。

一、问题提出

随着“996”“007”等工作时间制度成为网络上讨论的热点话题,工作与闲暇的权衡问题进入学者们的研究视野。实际上,时间利用的经济效应一直是时间经济学研究的重点问题[1-2]。在现有的相关文献中,已有学者对工作时间和睡眠时间与经济产出的关系进行过深入研究[3-4]。然而,作为时间配置的重要组成部分,现有研究却对闲暇时间的经济效应重视不够。虽然心理学上的“身心恢复理论”和社会学中“家庭-工作均衡理论”已经对闲暇时间的重要作用做了较好的阐释和说明,但如何选择闲暇时间以促进个体的劳动生产率最优仍是一个亟待解决的重要话题。

虽然有学者对闲暇时间的经济效应展开过相关研究,并就闲暇时间对经济产出的替代效应和促进效应也做过一定的实证分析[5-6]。但遗憾的是,闲暇时间外生给定的研究假设在一定程度上限制了闲暇时间对经济效率的系统解释能力。不仅如此,在对闲暇时间作用于产出效率的分析中,已有研究多以节假日数量为研究对象[7],而鲜有关注居民日常闲暇时间的研究。除此之外,已有研究也大都回避了一个重要问题,即闲暇时间对经济产出的作用机制。鉴于此,本文尝试回答:促使劳动生产率最优的居民日常闲暇时间是否存在?如果存在,那么个体最优闲暇时间对经济产出的作用机制是什么?

与已有的研究相比,本文可能的改进之处体现在:(1)构建了纳入内生闲暇时间的经济增长模型。本文在系统考虑闲暇时间对经济增长产生的替代效应、促进效应和互补效应之后,加入时间约束条件(即放弃了已有研究闲暇时间外生给定的研究假设),这更贴近现实情况,对于经济增长稳态路径的收敛与否也更有解释能力。(2)在验证最优闲暇时间存在性的基础上,还考察闲暇时间对经济产出的作用机制。本文在对闲暇时间作用于经济产出的实证分析之后,分别对产业结构、人力资本存量、主观幸福感和身体健康状况的通道效应进行验证。(3)因果关系识别与内生性克服。研究微观变量关系的难点之一就是识别并克服变量之间的双向因果关系,本文采用日出日落时间这一自然环境变量作为工具变量来缓解劳动生产率对闲暇时间的反向因果关系。

文章的其余部分结构如下:第二部分为文献综述;第三部分为模型构建与理论假设;第四部分是研究设计,介绍数据来源、变量选取和模型选择;第五部分为实证分析,详细讨论了内生性、稳健性和异质性检验等问题;第六部分为结论与政策启示。

二、文献综述

传统的经济理论认为闲暇时间增加将导致工作时间减少,进而带来的有效劳动力供给损失在一定程度上降低了经济的最优产出,这一点已在纳入闲暇替代效应的内生增长模型中被证实[8]。随着闲暇价值得到越来越多学者的认可,其带来的消费增加、人力资本质量提高、身心健康和工作效率提升等积极效应也被国内外学者广泛证实[9]。劳动生产率提高带来的闲暇时间增加已成为不争的事实,但闲暇时间增加对劳动生产率将产生何种影响、最优闲暇时间是否存在以及由此引发的闲暇时间对劳动生产率的作用机制仍有待探讨。到目前为止,新古典经济学和休闲经济学对闲暇时间和经济效率关系的研究主要集中在以下四个方面:

一是闲暇时间对经济产出的替代效应。在古典经济学分析框架下,休闲是不具经济价值的非生产性活动,闲暇时间对经济的影响表现为替代关系:闲暇时间增加将导致有效劳动力供给减少,而当个体降低对休闲时间偏好而转向更多工作时,工作时间增加导致的劳动力供给水平上升能促进社会的经济产出和市场的均衡数量[10]。然而,廖(Lio,1996)认为,当个体消费需求多样化上升时,休闲时间和经济增长的反比关系不一定成立[11]。在此基础上,杨和吴(Yang & Ng,1998)发现随着分工的进一步细化和交易效率的提高,人们对休闲需求的增加未必会降低生产效率,甚至会出现休闲时间和生产效率同时提高的情况[12]。

二是闲暇时间对经济增长的促进效用。首先,闲暇时间增加刺激了消费增长。当周工作时间从六天缩短为五天工作制时,经济的发展速度不是降低而是加速上升——因为闲暇时间增加后,人们对物品和服务消费需求增加,而这又将反过来刺激产生更多的工作需求。其次,闲暇时间进入效用函数。闲暇时间和物质产品一样都可以给消费者带来正的福利效应增进。随着人们生活水平的提高,物质产品增加带来的边际福利收益逐渐减小,而在时间约束下,个体对“自由时间”的追求和“自由时间”带来的边际福利收益却越来越大[13]。进一步的研究显示:当个体的消费水平较低时,效用函数中消费和休闲为替代关系;当收入水平较高时,消费和休闲为互补关系[14]。再次,闲暇时间有助于人力资本质量提高。在自由可支配时间内,个体不仅可以缓解压力、恢复体力,从中获得自身的全面发展更是人力资本生产要素的增值和再生产过程[15]。

三是综合考虑闲暇时间对经济增长带来的“净效应”。当闲暇进入效用函数后,个体面临的效用函数和偏好参数变得复杂:闲暇时间进入效用函数能带来正的效应增进,而休闲时间增加导致的劳动力供给不足在一定程度上又会阻碍经济增长[13]。在闲暇对工作替代效应的基础上,普萨瑞亚诺斯(Psarianos,2007)将闲暇效应纳入消费函数,研究发现,当个体闲暇时间内生于经济增长模型后,稳态路径中的人均经济增长率有所降低[8]。魏翔和庞世明(2012)在此基础上,进一步将闲暇对其他要素禀赋和要素积累过程产生的互补作用纳入内生增长模型之中,综合考虑闲暇带来的劳动力替代效应、消费者福利增进效应和人力资本提高对其他生产要素的溢出效应,发现闲暇互补效应和替代效应相互抵消后的净效应为互补的概率较大,即考虑闲暇溢出效应后,经济持续增长成为大概率事件[16]。

四是最佳节假日数量存在性问题。巴雷拉和加里多(Barrera & Garrido,2018)对公共假日数量和经济增长的关系进行研究,结果显示经济增长随着公共节假日数量的增加呈现出“先增加、后减少”的倒U型趋势。他们进一步指出造成经济增长与节假日数量呈现非线性关系的作用机制在于两种力量的交互作用:一是闲暇时间增加造成寻找创新机会的工作人数增长;二是闲暇时间增加后,工人工作时间减少,从而降低了工作中的创新时长。在两种相反作用力共同推动下的倒U型曲线揭示了促使经济产出最优时的最佳节假日数量存在[7]。魏翔(2014)[5]对经济合作与发展组织(OECD)成员国经济数据的模拟佐证了巴雷拉和加里多(2018)[12]的观点,认为发达经济体理想的最优休假时间存在,当年均节假日数量为154天时,经济稳态增长率最高。

综上所述,尽管已有文献已经认识到闲暇时间对经济产出存在替代效应和促进效应,也对闲暇时间和经济效率的作用关系做过一定的实证检验,但对促进经济效率最优时的最佳闲暇时间存在性问题关注不够。而且在仅有的讨论最佳闲暇时间存在性的实证分析中,多以节假日数量为研究对象,缺乏日常闲暇时间的微观数据分析。除此之外,闲暇时间对劳动生产率的作用机制还有待探究和验证。本文尝试从居民日常闲暇时间的微观视角出发,在检验促使经济产出最优的居民日常闲暇时间是否存在的基础上,进一步验证闲暇时间对经济产出的作用机制。

三、模型构建与理论假设

(一)模型构建

1.基本假设

经济运行环境在完全竞争之中;有效劳动力供给为N(t),人口增长率为n;技术进步外生给定;个体的时间可以分为工作时间u(t)、受教育和培训时间e(t)、闲暇时间l(t),为了便于分析,这里假定个体的工作时间恒定不变;个体人均人力资本水平设定为h,且与休闲质量无关;人力资本积累不仅取决于人力资本存量h,还与个体分配在工作、受教育和休闲上的时间比例有关。

2.均衡稳态最优解

本文的基本生产函数采用卢卡斯(Lucas,1988)[17]内生增长决定框架:

y=Akα(uh)1-α

(1)

其中,y是人均产出,k是人均物质资本,u是工作时间配比,h是人均人力资本,α是物质资本产出弹性,uh为有效劳动力供给。为了简便起见,技术进步率A外生给定为1,物质资本的积累路径为:

(2)

则人力资本积累方程为:

(3)

效用最大化时,构造的汉密尔顿函数为:

(4)

λ1和λ2为物质资本和人力资本的共态变量,分别测量物质资本和人力资本的现值影子价格,当效用最大化时满足横截面条件为:

(5)

横截面条件确保在计划期限结束时,任何剩余的物质资本和人力资本在效用方面都为零。

经计算,可得(1)均衡解的具体计算过程因为篇幅所限,在此省略。,

(6)

3.模型讨论

将式(6)两边取对数后,然后对l求一阶偏导数,并令其等于0,可得:

(7)

即当满足假设条件时,个体的最优闲暇时间存在。因在稳态时,人力资本增长率等于物质资本增长率,则:

(8a)

(8b)

(9)

将式(8a)代入式(9),可得:

(10)

把式(9)代入式(10),得到:

(11)

(二)理论假设

由式(11)可知,闲暇时间l对经济产出y的影响呈现非线性关系,个体的劳动生产率y与最优闲暇时间l*、人力资本存量h、人力资本积累效率δ、人均消费c、人均物质资本k、人口增长率n等参数相关。据此,本文提出以下三个研究假设:

假设H1:闲暇时间对劳动生产率的影响呈现先增加、后减少的倒U型趋势,促使个体劳动生产率最优的日常闲暇时间存在。

由式(11)可知,闲暇时间对经济产出的影响呈现非线性关系,最优的闲暇时间l*存在。在传统的经济学分析框架中,休闲一直是劳动供给的替代[18]。因为当个体的闲暇时间增加时,其工作时间会相应减少,进而降低劳动力的有效供给。布坎南和尹(Buchanan & Yoon, 1994)进一步研究发现,当个体将更多的时间用于工作时,劳动力供给水平的提高可以显著促进经济产出的均衡数量[19]。闲暇经济学者则认为,休闲时间增加不仅可以有效促进消费经济进而拉动经济增长,个体在闲暇时间内通过运动、健身、阅读等积极有益的休闲活动还可以提高人力资本存量进而促进经济实现内生增长[6]。因而,在替代效应和促进效应的双重作用下,闲暇时间对经济产出的综合净效应呈现出非线性关系,最优闲暇时间存在。

假设H2:从宏观条件上来看,地区经济发展阶段和人力资本存量是闲暇时间作用于劳动生产率的潜在渠道之一。

一方面,假日制度调整与国家宏观经济发展形势和产业结构密切相关[20]。当经济发展水平处在不发达阶段时,较少的闲暇时间、更多的工作时长更有助于促进经济增长;而当经济发展到特定阶段之后,较多的闲暇时间则更能促进全社会整体福利的增进。持有经济发展阶段论的学者认为,闲暇时间对经济产出的影响取决于该地区的经济发展水平和经济增长方式[21]。因为经济体产业结构的不同会显著影响各国在工作时间上的配置状况,贫穷经济体更倾向将时间配置在商品生产部门,而在结构转型的过程中,发达经济体则将更多的资源和时间配置到商品消费部门[20]。

另一方面,随着经济增长模式由物质资本和要素驱动转变为更多地依靠人力资本和技术创新,闲暇时间对经济增长也起到更加积极的促进作用。有学者认为,对人力资本存量越高的经济体来说,假日结构对其劳动生产率的影响更为显著[22]。相信闲暇时间促进人力资本增进的学者认为,闲暇时间对劳动生产率的促进效应主要体现在个体在闲暇时间内从事积极的休闲活动可以提高人力资本[23]。

由式(11)可知,地区的经济发展阶段越高、人力资本存量越大,则该地区的人均人力资本存量h、人均消费c和人均物质资本k就越大,那么个体的劳动生产率和人均产出就越高。因而,本文认为地区经济发展阶段和人力资本存量是闲暇时间作用于劳动生产率的潜在渠道之一。

假设H3:从微观条件上来看,个体主观幸福感和身体健康状况也是闲暇时间作用于劳动生产率的潜在渠道。

从效率的角度而言,更具幸福感和更好健康状况的个体在人力资本积累效率δ上往往具有更好的表现。由式(11)可知,人力资本积累效率δ越高,则个体的劳动生产率和人均产出越大。越来越多的心理学研究表明,主观幸福感可以有效促进个体工作绩效的提高[24],而闲暇时间和休闲活动又是促进个体主观幸福感提升的有效方式。从健康的视角来看,闲暇时间可以有效帮助个体缓解精神压力和焦虑情绪,进而促进身心健康[25],而个体的健康状况是影响劳动生产率的重要因素[26]。因此,本文认为,主观幸福感和健康状况也是闲暇时间作用于劳动生产率提高的潜在渠道。

四、研究设计

(一)样本说明

本文数据来源于《中国经济生活大调查(2017—2018年)》数据库,该调查由国家统计局、中国邮政集团公司和中央广播电视总台财经频道共同参与实施。“中国经济生活大调查”是迄今为止中国最大规模的媒体民生调查活动,每年发放问卷超过10万份,调查地域涵盖中国31个省份(不含港澳台地区)、154个城市和297个县。每一份调查问卷都由受过专业训练的邮局工作人员和调查员共同完成,这确保了数据收集过程的严谨性和真实性。调查采用分层多阶段随机抽样方式,每个地区的样本数量由人口密度而定,确保了调查样本的代表性(2)与2015年全国1%人口抽样调查、2017年中国家庭金融调查(CHFS)和2018年中国家庭追踪调查(CFPS)三个具有代表性的微观数据对比来看,本文所用调查样本在性别、年龄、受教育程度和居住地等方面的构成比例基本一致,说明本文所用数据具有较好的代表性,对比指标略。。“中国经济生活大调查”的问卷一共分为三个部分:第一部分为经济生活评价,包括工资水平、未来收入预期、房价预期、家庭消费支出、生活质量评价、生态环境、未来期待改善、社会保障和将来行业发展前景等方面;第二部分包括个体时间配置,主要包括通勤方式、上下班通勤时间,除上学、工作和睡觉外的工作日闲暇时间和工作日闲暇时间的休闲活动选择三部分,其中休闲活动主要是指手机上网、电脑上网、看电视、运动健身、社会交往、棋牌、唱歌等文化娱乐活动、购物、阅读等;第三部分为调查对象的人口统计学信息,包括性别、年龄、常住地、户籍所在地、家庭年收入、文化程度、婚姻状况、家庭住房状况和职业等。考虑到本文的研究对象为劳动生产率,因此将调查样本中的学生、失业人员和离退休人员排除在外,最终获取有效样本30 246个。

(二)变量选取

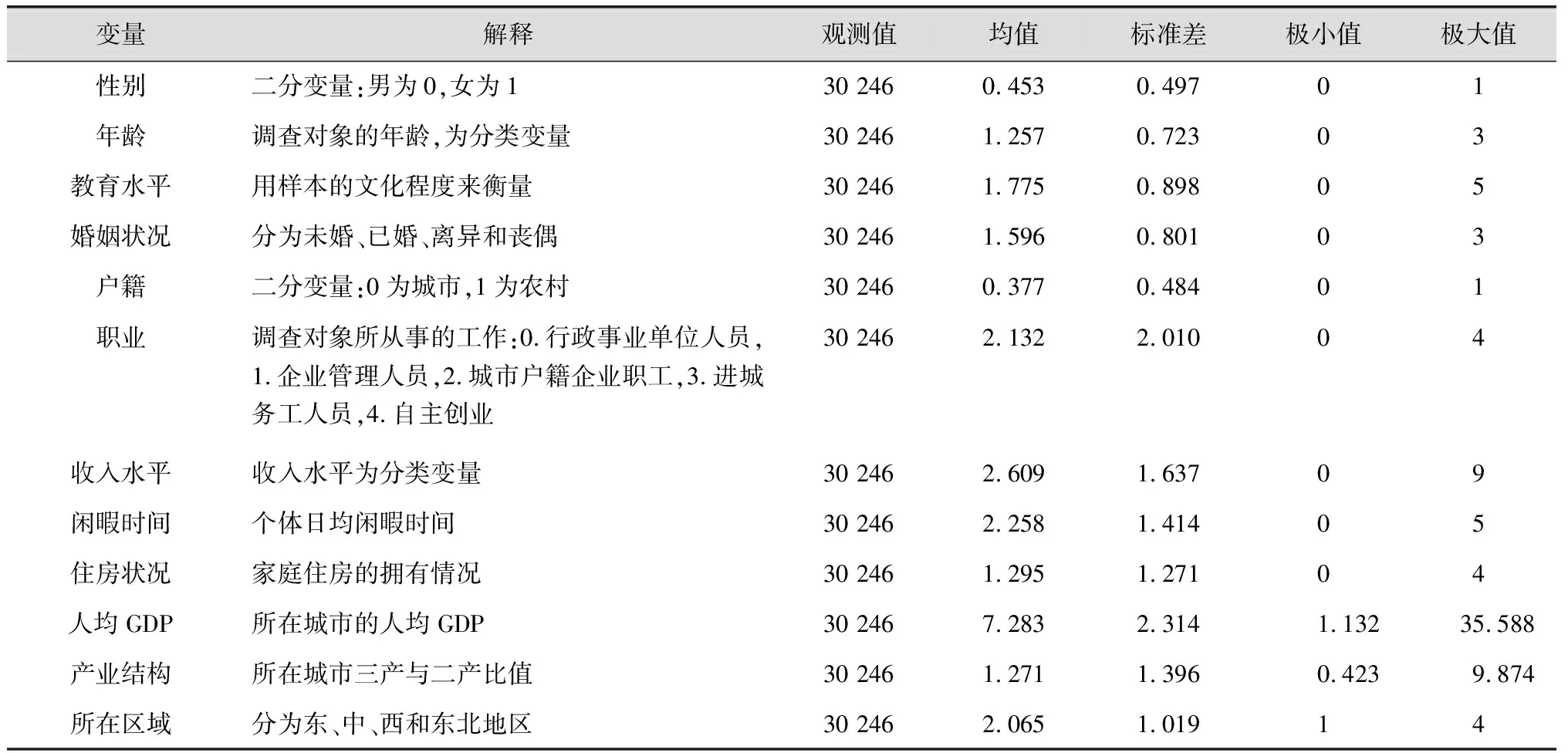

参照吉布森和施雷德(Gibson & Shrader,2018)[4]研究睡眠时间对劳动生产率影响的做法,本文用个体收入水平作为被解释变量劳动生产率的代理变量。为了更准确地衡量劳动生产率,用小时工资水平来代理个体的劳动生产率,具体做法为用收入水平等级除以每天的工作时长,进而得到个体的劳动生产率。核心解释变量为居民工作日闲暇时间leisuretime。居民工作日闲暇时间是指居民在工作时间之外,除去上学、通勤、睡觉等可自由支配的可利用时间。需要指出的是,本文调查的闲暇时间为居民日常的闲暇时间,并未将周末和公共节假日等法定闲暇时间包含在内。

控制变量由两类变量组成:一类是影响收入水平的因素,另一类是人口统计学变量。本文选取性别、户籍和职业作为控制变量。人力资本作为影响工资差异的重要来源,受教育水平和工作年限等影响人力资本质量的因素也被纳入控制变量当中。基于婚姻对男性工资溢价能力的形成机制[27],本文也将个人的婚姻状况纳入控制范围之内。除此之外,考虑到居住地城乡差异对家庭收入不平等的影响,常住地(3)常住地为城市或农村的二分变量。也被列入控制变量。对于个体的闲暇时间而言,不仅受到个体特征的影响,家庭资产状况也是对其产生影响的重要因素。因而,本文用拥有住房状况来表征家庭资产[27]。为了控制区域文化和经济发展水平带来的差异性影响,本文选取居住地人均地区生产总值(GDP)、产业结构(第三产业/第二产业比值)和所在区域(4)为科学反映中国不同区域的社会经济发展状况,这里将经济区域划分为东部、中部、西部和东北四大地区。为地区控制变量。

(三)计量模型选择

为了验证个体闲暇时间对劳动生产率影响结论的稳健性,本文采用两种估计策略:

一是截面数据的普通最小二乘估计(OLS),其评估方程为:

(12)

二是采用多值有序回归分析。本文的被解释变量收入水平为具有排列顺序的离散数据,因而在计量模型的选择上多以有序probit(OP)或有序logit(OL)分析为主。考虑到连接函数F(x,β)的累积分布性质,本文假设残差项为逻辑分布,故而选择OL的评估结果作为对比呈现出来。

若y*=x′β+ε,则年收入水平y的选择规则为:

(13)

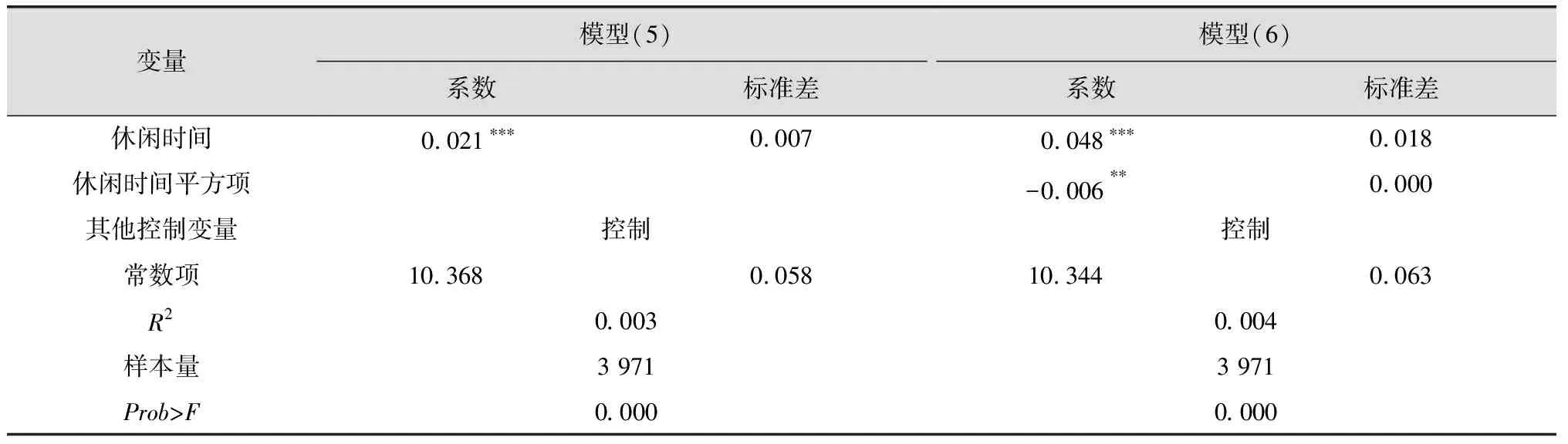

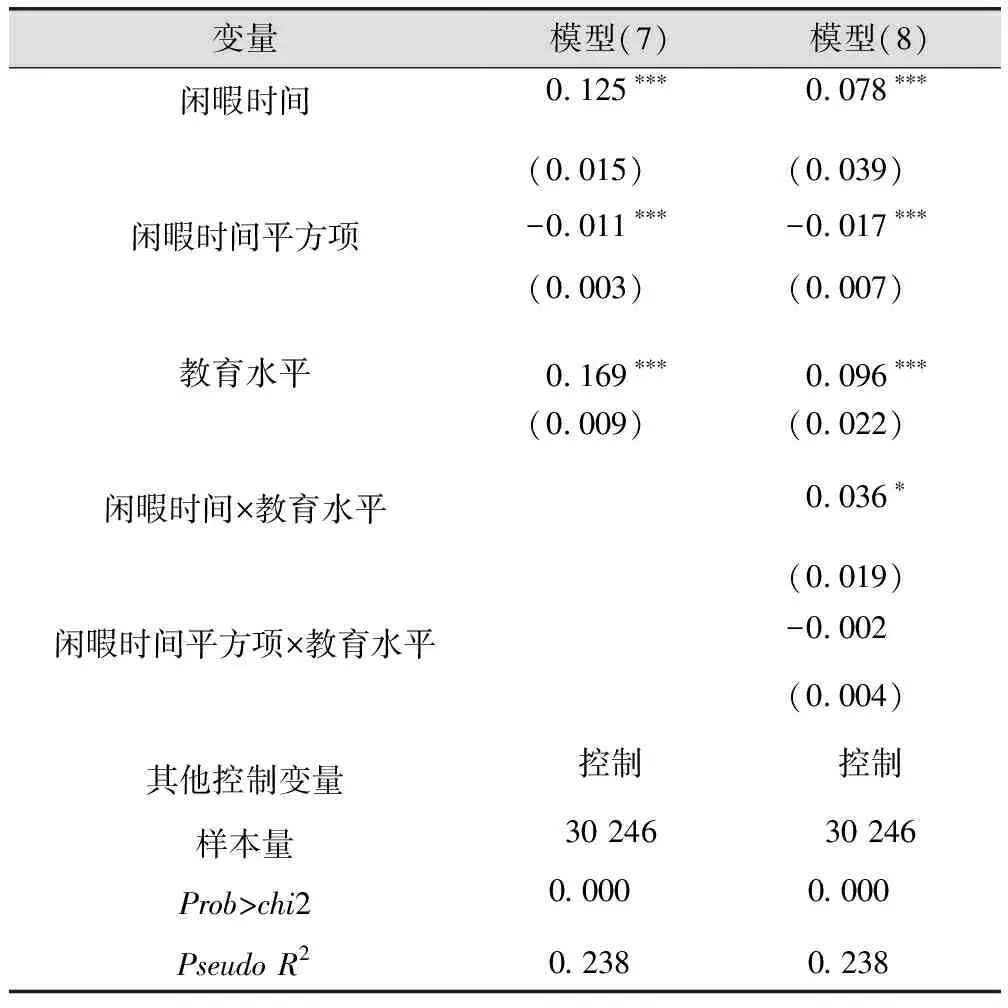

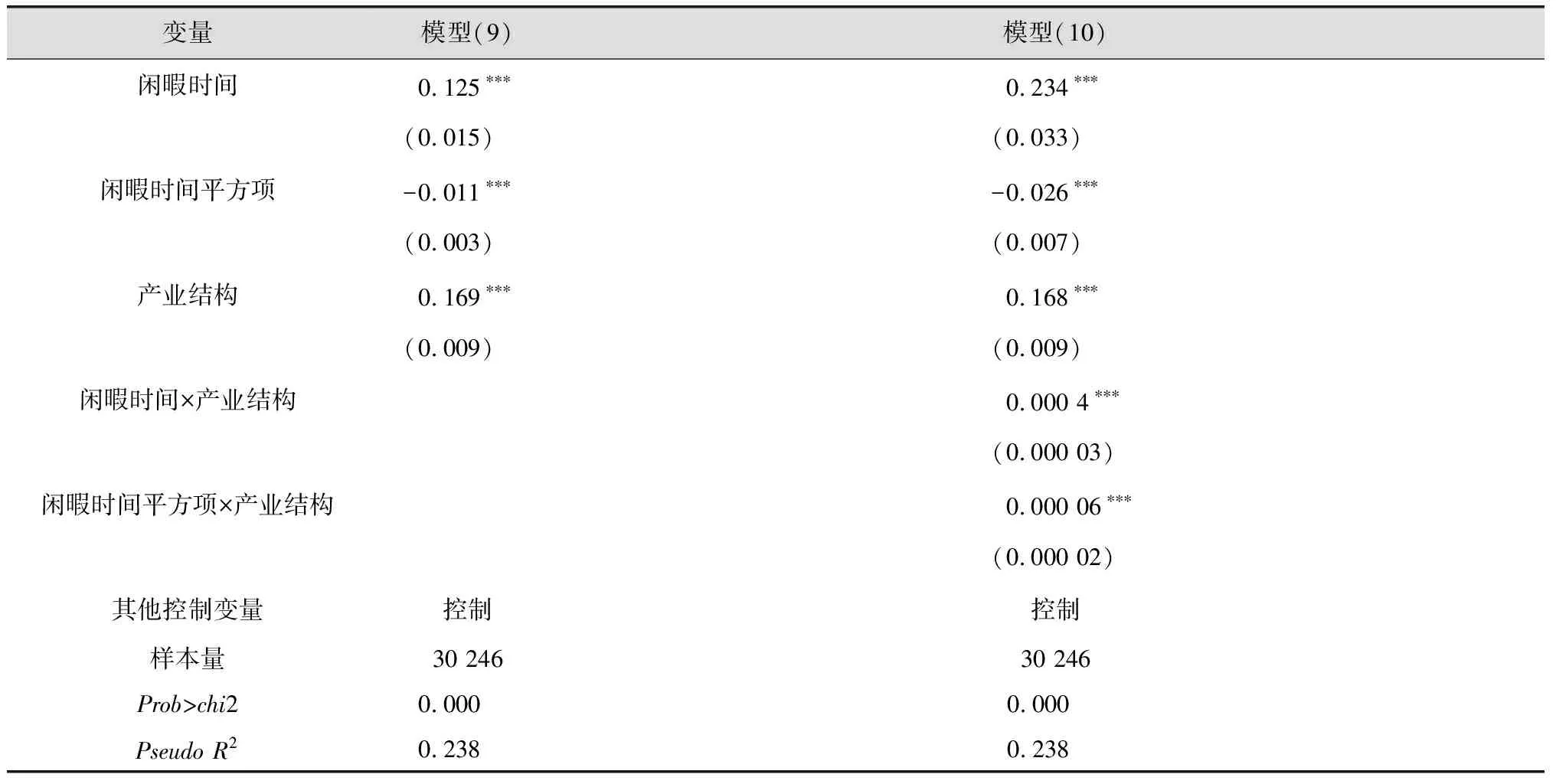

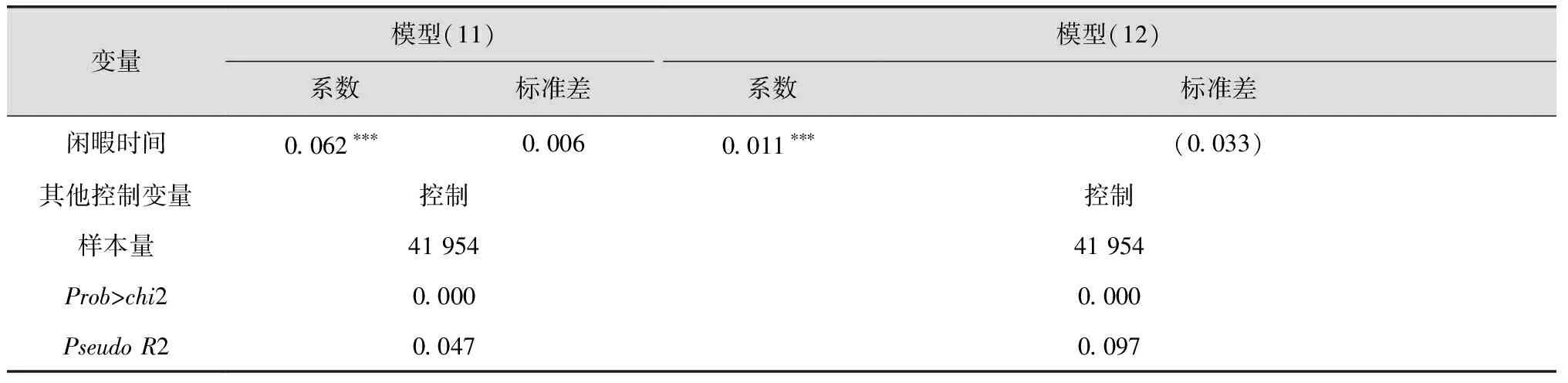

yi是取值范围为{0,1,2,...9}的有序离散变量,表示第i个个体的收入选择状况;ri为待估参数,被称为“切点”(cutoff points),且r0 P(y=0|x)=P(ε≤r0-x′β|x)=Φ(r0-x′β) P(y=1|x)=P(ε≤r1-x′β|x)-Φ(r0-x′β) P(y=2|x)=P(ε≤r2-x′β|x)-Φ(r1-x′β) ⋮ P(y=9|x)=P(ε≤r9-x′β|x)=Φ(r8-x′β) (14) 同时,个体似然函数取对数后的和为概率1: (15) 因本文的研究目的是验证闲暇时间对劳动生产率的影响,所以研究对象限定为有工作的个体,故而将在校学生、离退休人员、待业/失业者和全职妈妈(爸爸)等排除在外。为了保证数据的完整性,本文在对数据筛选的过程中将个人信息不全的问卷或是含有空白选项较多的半完成问卷也排除在外。为了更为准确地表达样本的基本信息,被解释变量、核心解释变量和控制变量的基本情况如表1所示。 表1 调查样本的描述性统计 为做基准回归,首先对截面数据进行OL估计(见表2)。为了探求闲暇时间对劳动生产率的非线性关系,本文将闲暇时间和闲暇时间的平方项放入评估方程;从模型(1)的结果可知,闲暇时间对劳动生产率的非线性关系得到支持:随着居民闲暇时间的增加,个体劳动生产率呈现先增加、后下降的倒U型曲线。需要指出的是,未列出的控制变量中的户籍对年收入的影响在所有评估模型中都不显著。这可能和户籍变量与现居住地变量之间存在的多重共线性有关(因为户籍制度和居民的现居住地在很大程度上高度相关)。除此之外,考虑到由户籍制度所引起的工资差异大都隐藏在部门和岗位差异之中,加之本文已将职业和现居住地列入控制变量,故而将户籍选项从评估方程的控制变量中删除。 表2 基准回归结果 表2(续) 表2(续) 鉴于被解释变量年收入水平yi为从1万元以下到100万以上的多值有序选择数据,宜采用多元OL回归模型进行分析。与模型(1)结果相比,模型(2)中所有解释变量、控制变量对被解释变量的影响完全一致,这表明本研究结果较为稳健、可信。本文主要以多元OL回归模型的结果分析为主。 首先,核心解释变量居民闲暇时间与被解释变量年收入水平yi的非线性关系得到确认。模型(1)的评估结果显示:居民闲暇时间系数β1>0,居民闲暇时间平方项的系数β2<0,且在1%的水平下显著。这表明,在一定范围内,居民闲暇时间增加可以促进个体劳动生产率的提高概率。当闲暇时间超过某一限值时,持续增加的闲暇时间对个体劳动生产率的抑制概率增大。在中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾之后,人民群众对精神文化的需求更为强烈。当居民的闲暇时间增多时,人们有更多的机会可以选择自己喜欢的阅读、社会交往、学习培训、运动健身,欣赏戏剧,参观画展、博物馆等休闲活动。正是这些活动促进了人们自由而全面的发展和个体人力资本质量的提升,进而有助于个体在工作时间内劳动生产率的提高。 然而,居民闲暇时间不可能无限增加,太多的闲暇时间不仅会增加个体养成懒散性格的概率,还会在一定程度上降低工作技能的熟练程度,这也是居民闲暇时间平方项的系数β2<0、形成倒U型曲线的原因所在。据此,可计算出劳动生产率最优的个体最佳闲暇时间。基于表1的模型(1),令居民闲暇时间一阶可导等于0,可得leisuretime=5.26,即个体工作日的最优闲暇时间约为5.26小时。 其次,控制变量对被解释变量的影响与前人的研究基本一致。由经济发展水平、性别歧视、行业分割、城乡差距和户籍歧视导致的劳动力市场工资水平差异再次得到验证。表2的结果表明,随着受教育程度的增加,个体取得较高收入的概率也逐渐增加。 有效识别闲暇时间对劳动生产率的影响需要两个基本条件:一是数据方面需要个体的日常闲暇时间、工资水平和工作时长等基本信息;二是在识别上需要规避样本自选择和反向因果关系造成的干扰[28]。在上文模型(1)的估计中,虽然已经满足数据方面的基本条件,但并未对内生性问题进行讨论和克服。 1.内生性原因 产生内生性的原因首先是样本自选择问题。具体来说,对于高收入群体而言,闲暇时间的机会成本要大于工资水平较低群体,为规避机会成本的影响,高收入群体会减少闲暇时间,而工资水平较低的个体则会选择“不出工”或“出工不出力”。其次是反向因果关系。闲暇时间与劳动生产率存在明显的反向因果关系。在“向后弯曲”劳动力供给曲线的影响下,个体会主动放弃工作进而选择更多的闲暇。进入工业革命以后,劳动生产率提高使得物质极大丰富。在居民的物质产品需求得到满足之后,人们增加了对闲暇时间的偏好。再次,遗漏重要的解释变量。虽然本文已经尽可能地列出影响结果的控制变量,但仍有可能遗漏同时影响个体闲暇时间和劳动生产率的重要变量。 2.内生性克服 为了检验估计方程的内生性问题,本文继续对评估方程进行豪斯曼(Hausman)检验。检验结果显示,豪斯曼(Hausman)检验的P值为0.000,在1%水平下强力拒绝所有变量为外生的原假设。异方差存在的杜宾-吴-豪斯曼检验(DWH)也表明,评估方程存在严重的内生性。针对内生性出现的原因,为了排除“有钱有闲”阶层存在而导致的反向因果关系,下面采用工具变量法来缓解劳动生产率对闲暇时间的反向影响。 (1)工具变量——日出日落时间。 豪斯曼(Hausman)检验和遗漏变量检验的结果显示P值均小于0.05,表明估计方程存在内生性问题。本文借鉴吉布森和施雷德(2018)[4]的研究思路,认为人体的生物钟与日出日落时间相一致,因而日落时间越晚,人们睡觉的时间就越晚,在劳动者上班打卡刚性时间约束下,人们的睡觉时间减少,闲暇时间就相应增多。另外,因为不同劳动生产率个体的日出日落时间都相同,因此其满足与扰动项不相关的外生条件。因日出日落时间与个体的闲暇时间有关,而与劳动生产率无关。所以,这里采用同一城市的日出日落时间作为闲暇时间的工具变量。考虑到调查样本数据采集的周期较长,本文用各地的日均光照时间作为日出日落时间的代理变量(5)数据根据各地气象部门公布的数据汇总计算得出。。 构建第一阶段的回归方程,在控制个体层面变量的基础上,用s地区t日个体的休闲时间对日落时间进行回归: leisuretimeit=χ1sunsetst+γ2C1it+μ1it (16) 然后,构建第二阶段的方程,在控制个体特征的基础上,用s地区t日个体的劳动生产率对日落时间进行回归: (17) 其中,i为个体;t代表时间;s代表个体所在城市;Cit代表控制变量;μit代表与前两个变量不相关且均值为0的随机扰动项。leisuretimeit代表受访者个体的闲暇时间,sunsetst是受访者所在区域的日出日落时间。对日出日落时间的工具变量进行有效性检验,结果表明,Kleibergen-Paap rk LM统计量的P值为0.000,强烈拒绝不可识别检验;弱工具变量也在5%的水平下通过沃德检验,表明可以拒绝“弱工具变量”的原假设。为了进一步考察弱工具变量,对日出日落工具变量还进行了冗余检验。 (2)工具变量——城市平均休闲时间 这里参照尹志超和张诚(2019)[29]的处理思路,用个体所在区域休闲时间的平均值作为个体闲暇时间的工具变量,因为个体的休闲行为受当地的文化习俗和休闲设施的影响较为明显[30],所以同一区域内的休闲行为具有较大的相似性。具体模型为: latentclassit=latentclassst+Cit+Vit (18) 其中i为个体,t为时间,s为地区(市级层面),Cit为个体性格,表征个体的休闲行为偏好,而Vit为随机扰动项。 运用OP工具变量估计方法的结果(表3)表明,模型(3)和模型(4)中居民闲暇时间对劳动生产率的作用系数、显著性与之前的分析较为一致。也就是说,在克服了反向因果关系导致的内生性问题之后,闲暇时间对劳动生产率的倒U型结果依然稳健。对表3中的模型(3)和模型(4)的计算可知,最佳日均闲暇时间分别约为3.80和3.96小时,本文取平均数3.85。与模型(1)相比,克服内生性的最优闲暇时间减少了1.4个小时。也就是说,样本自选择和反向因果关系的干扰将高估个体的日均最佳闲暇时间,因而个体的日均最优闲暇时间为3.85小时。 表3 内生性克服 1.替换数据库 为了验证本文结论的稳定性,选取内蒙古大学调查的《2017年中国时间利用调查(CTUS 2017)》为替代样本进行实证分析。该样本涵盖全国29个省份(不包括新疆、西藏和港澳台地区),调查样本家庭超过1.2万户,通过入户访谈填写日志的方法,共收集30 591名受访者。时间日志表详细记录受访者的生活轨迹和所用时间,记录时间从前一日凌晨4:00至当日凌晨4:00。被解释变量为个体的工资性收入,为连续变量;核心解释变量为闲暇时间,为连续变量;控制变量为性别、年龄、受教育程度、婚姻状况、身体状况、所属行业、职业和社区人均GDP等。表4模型(6)的结果表明,闲暇时间对劳动生产率的影响与前文分析较为一致。 表4 稳健性检验 为了验证假设H2和假设H3,探究闲暇时间对劳动生产率的作用机制,下面重点分析人力资本和产业结构的调节效应以及主观幸福感和健康状况的中介传导效应。 1.人力资本的调节效应 由上文理论分析可知,居民闲暇时间增加对劳动生产率的作用机制是通过提高人力资本来实现的,即当闲暇时间增加后,居民在闲暇时间内进行的学习、培训、阅读、运动健身、欣赏戏剧、参观博物馆等休闲活动可以促进人力资本的提升[23]。人力资本的调节效应是为了分析居民闲暇时间对个体劳动生产率的影响方向及强弱。为了分析人力资本的调节效应,在表5模型(7)、模型(8)中分别引入闲暇时间、闲暇时间平方和受教育程度的交互项。结果显示,交互项的系数在1%水平下显著不为零。这意味着,随着个体受教育程度的提高,居民闲暇时间增加对劳动生产率的促进作用概率增大。 表5 人力资本的作用机制结果 2.产业结构的调节效应 闲暇时间对经济产出的影响以及由此产生“替代效应”和“促进效应”大小取决于经济发展阶段和经济增长方式。正如艾登(Eden,2016)[31]所指出的,劳动密集型产业较为适合连续较长的工作时间,而增长方式主要依靠技术进步和人力资本的行业则更适合灵活的假日制度安排。所以,处于不同的经济发展阶段,其闲暇时间对经济产出的“综合净效应”会显著不同。在此用产业结构来衡量经济发展阶段,其中,产业结构采用第三产业与第二产业的比值来表征。分别构建闲暇时间、闲暇时间平方和产业结构的交互项,然后列入评估方程。表6模型(9)和模型(10)的结果显示,交互项的系数在1%水平下显著为正。这表明,闲暇时间对经济产出的作用机制受居住地产业结构的调节效应明显,即,随着产业结构的不断优化,较多的闲暇时间更有利于经济增长,假设H2得到验证。 表6 产业结构的作用机制结果 1.幸福感的中介传导效应 随着居民生活质量的不断提高,休闲已经成为影响居民主观幸福感的主要因素,大量的国内外研究也已验证了闲暇时间对个体主观幸福感的积极效应[32-33]。心理学的研究表明,幸福感对个体工作绩效存在显著的积极作用[24]。由此可以推测,闲暇时间对个体的劳动生产率可能存在“幸福感效应”,即闲暇时间通过提高个体的主观幸福感来调动个体工作中的积极情绪,进而提高个体的劳动生产率。 2.健康状况的中介传导效应 大量的国内外研究已经表明,长期的超时工作将严重损害个体的身心健康[34]。闲暇时间对个体健康状况的影响主要表现为两个方面:一是休闲时间可以有效缓解连续工作带来的疲劳。因为休闲不仅是个体恢复体力和精力的有效途径,也是辅助治疗高血压等慢性疾病的必要手段。二是个体在闲暇时间内从事休闲活动可以有助于缓解个体的工作压力和抑郁情绪,对个体的心理健康起到良好的促进作用。健康是人力资本理论的三大组成部分之一,个体的健康状况对劳动生产率和经济增长等均有重要的积极效用[26]。因此,本文认为闲暇时间可以通过促进个体的身心健康进而促进劳动生产率提高。 为了检验幸福感效应和健康效应是否存在,需要验证闲暇时间对个体幸福感和健康状况影响是否显著。表7模型(11)、模型(12)的分析结果表明,闲暇时间对个体主观幸福感和健康状况产生了明显的提升作用。结合已有对幸福感和身体健康与个体劳动生产率关系的研究可知,闲暇时间通过增进个体主观幸福感和健康状况进而提高劳动生产率的中介效应均通过了显著性检验。也就是说,个体主观幸福感和健康状况是闲暇时间作用于劳动生产率的潜在传导路径,假设H3得到验证。 表7 幸福感和健康状况中介传导效应回归结果 在本文中,首先,闲暇时间对个体劳动生产率的非线性关系得到验证。随着居民闲暇时间的增加,劳动生产率呈现出先增加、后减少的倒U型曲线。在时间条件的约束下,闲暇时间不可能无限增加,而且过多的闲暇时间也不利于个体工作绩效提高。经过本文的测算,在克服内生性后,现阶段中国居民的日均最优闲暇时间为3.85小时。 其次,闲暇时间对个体劳动生产率的提高程度取决于个体的经济特征。对于底层劳动者或是低技能工作人员来讲,闲暇时间增加将抑制劳动生产率提高;高等收入群体也在工作节奏、人生追求等综合因素的作用下,对闲暇时间的促进作用不敏感;闲暇时间对中等收入群体劳动生产率的促进作用稳健而显著。 最后,人力资本和产业结构是闲暇时间对劳动生产率的作用通道。在闲暇时间对劳动生产率的作用过程中,人力资本和产业结构的调节效应通过了显著性检验。随着人力资本水平的不断提高和产业结构的持续优化,闲暇时间对劳动生产率的提升概率明显增加。个体主观幸福感和健康状况的中介传导效应也得到了进一步验证。研究表明,闲暇时间可以通过增进个体幸福感和健康状况进而显著提高劳动生产率。 一是重视居民日常闲暇时间,引导国民树立正确的休闲意识。受中国传统文化和儒家思想的影响,传统一直视“勤劳”为美德,没有重视闲暇对个体的积极作用。要引导国民对休闲的正确认知,让“劳逸结合”的理念深入人心。特别是进入后工业化社会以后,政府应该将居民的休闲生活质量与工作绩效等同看待。政府要加强对成年人休闲生活质量的关注,让其意识到休闲活动对个体生活、工作的重要性。此外,针对中国人偏爱“静态”休闲活动的特征,要鼓励居民多参与户外活动、娱乐健身和运动休闲等积极的“动态”休闲活动。 二是转换经济发展动能,推动人力资本质量和产业结构优化水平持续提升。依靠投资、外贸出口、劳动密集型等传统方式驱动的经济增长模式不仅难以为继,还容易使经济体进入“中等收入”和“低闲暇-低劳动生产率”陷阱。在经济由高速增长转向高质量增长的过程中,要实现产业结构的持续优化和全要素生产率的不断提高,关键是实现经济新旧动能转换。经济增长的微观基础是个体,因而人力资本质量提升是实现经济新旧动能转化和经济高质量增长的路径。人力资本和产业结构在闲暇时间对劳动生产率的调节效应也充分证明,提高居民人力资本质量、促进产业结构转型升级是踏入“高闲暇-高劳动生产率”门槛的必要条件。

(四)描述性统计

五、实证研究

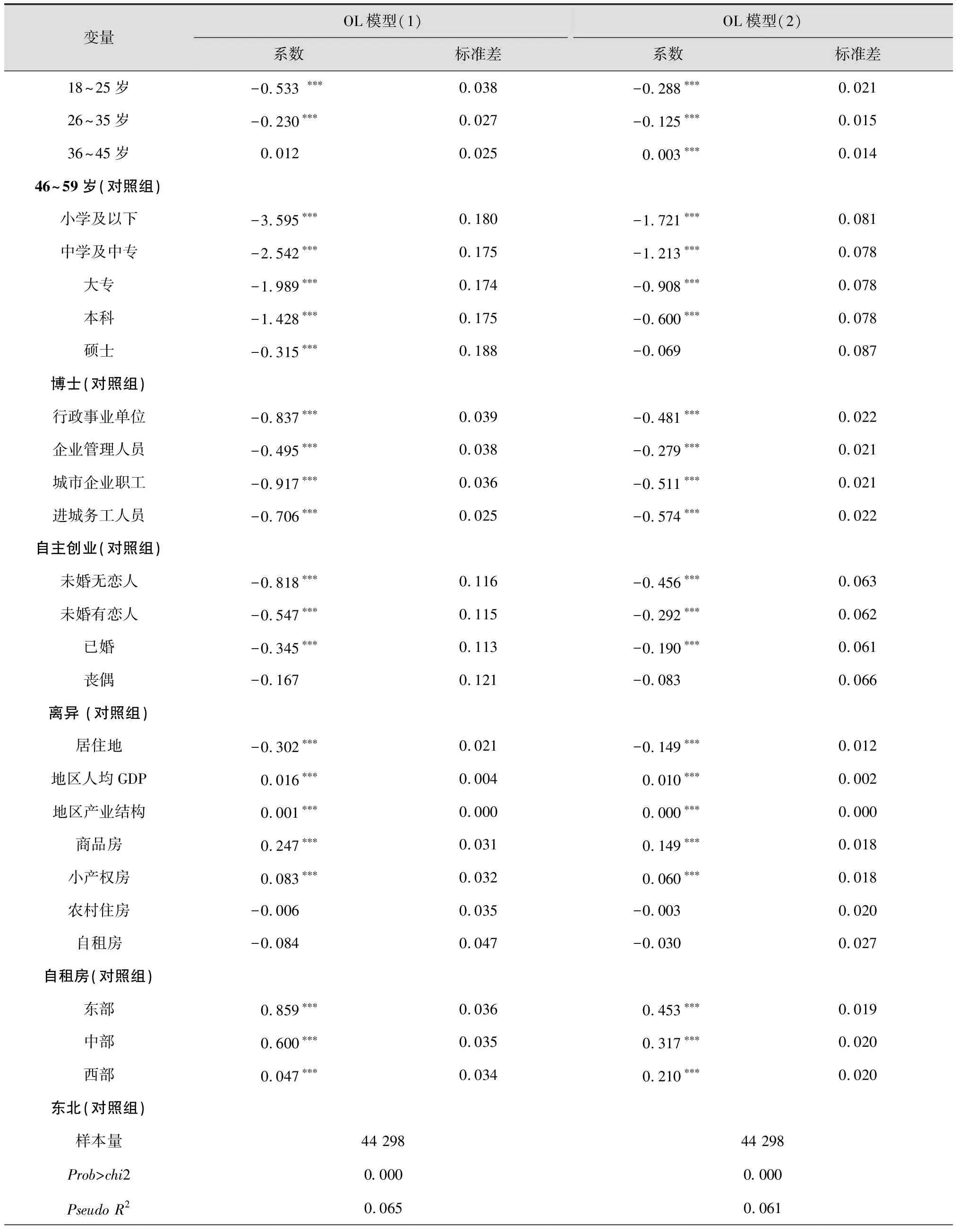

(一)基准回归

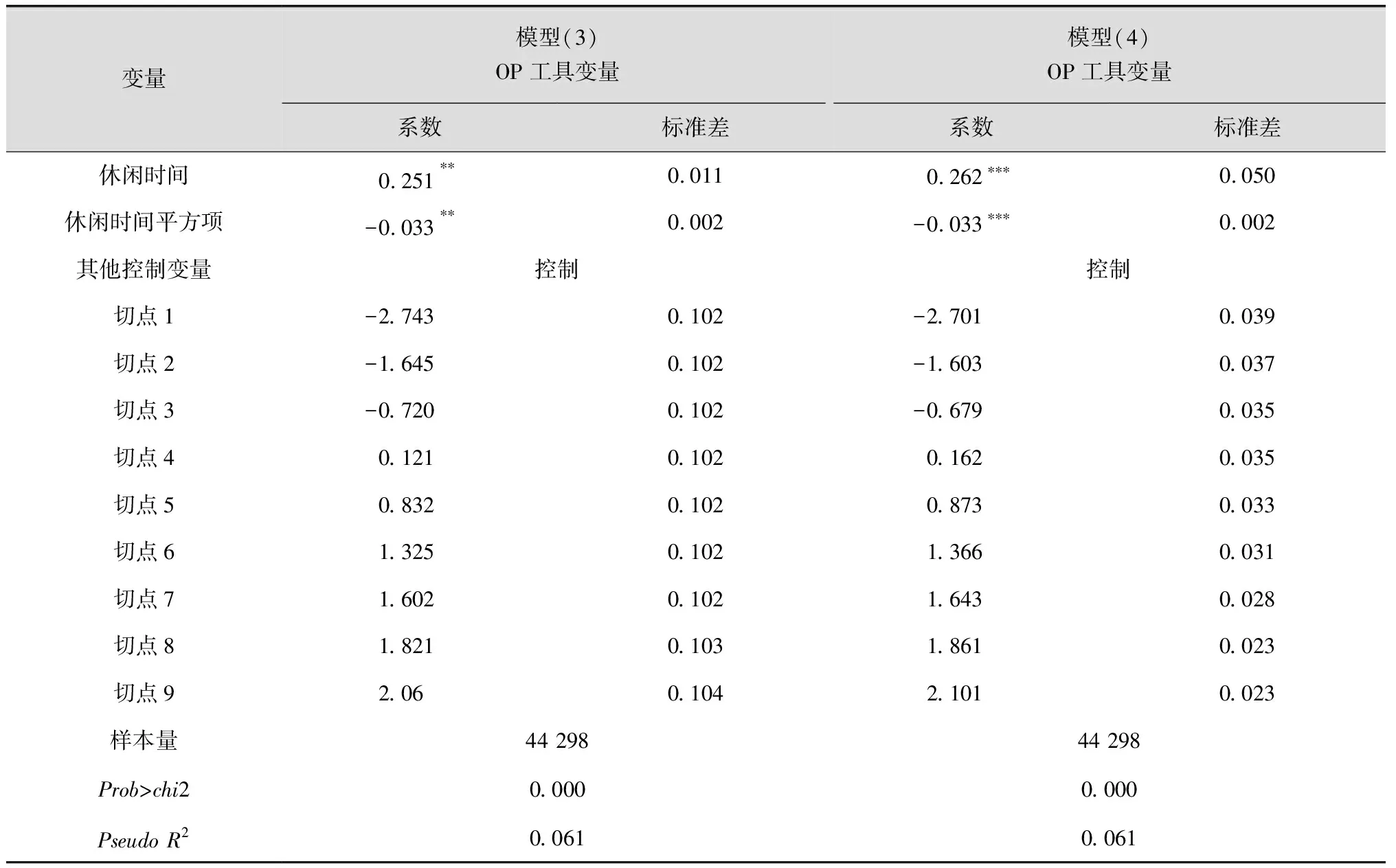

(二)内生性检验

(三)稳健性检验

六、作用机制分析

(一)人力资本和产业结构的调节效应

(二)个体主观幸福感和健康状况的中介传导效应

七、结论与启示

(一)研究结论

(二)政策启示