篮球“传接球技战术练习方法2:两传一抢”教学设计

文/章路平

一、指导思想

本课设计以浙江省普通高中体育与健康课改精神为依据,以发展学生核心素养为目标,围绕关键问题,落实浙江省课堂转型的四条要求和衢州市“四有”课堂,考虑个体差异,通过设置层次性目标和差异化评价标准,确保完成教学目标。

二、教材分析

1.教材特征:两传一抢和两传两抢是模拟比赛中持球队员和无球队员面对紧逼防守的情境下,运用护球步法、假动作、变换传球手法等方法摆脱防守,进行有质量的传接球。持球人和接球人如何运用护球步法、传球手法、变速、变向、信号提醒等方法摆脱防守,创造空间是篮球比赛中始终会面临的问题和挑战。

2.教材价值:两传一抢和两传两抢练习方法,有助于学生找到并理解防守下的传接球方法,还可培养学生遵守规则、坚决果敢、合作进取的优良品格。

三、学情分析

1.身心特点:教学对象为我校高一篮球选项班学生,共32人。高一学生思维的流畅性和灵活性有较大发展,主要表现为能从不同方面,运用多种方法去解决问题;想象力发展独具特点,主要表现在有意想象发展迅速,想象的创造性水平逐步提高,想象的现实性增强。

2.已有基础:经过前期的课堂教学,初步建立了常态化合作学习小组,学生的合作探究学习意识初步显现,具备了一定的合作学习、探究学习的能力;80%以上的学生具备无防守下的传接球能力;50%的学生在无防守下能做到接球稳、出球快;10%的学生协调和灵敏能力比较弱,球性和基本功较弱,高中之前较少参与篮球运动。

3.个体差异:由于身体素质、篮球基础和学习习惯的差异,学生会表现出不同的学习能力。

四、教学设计

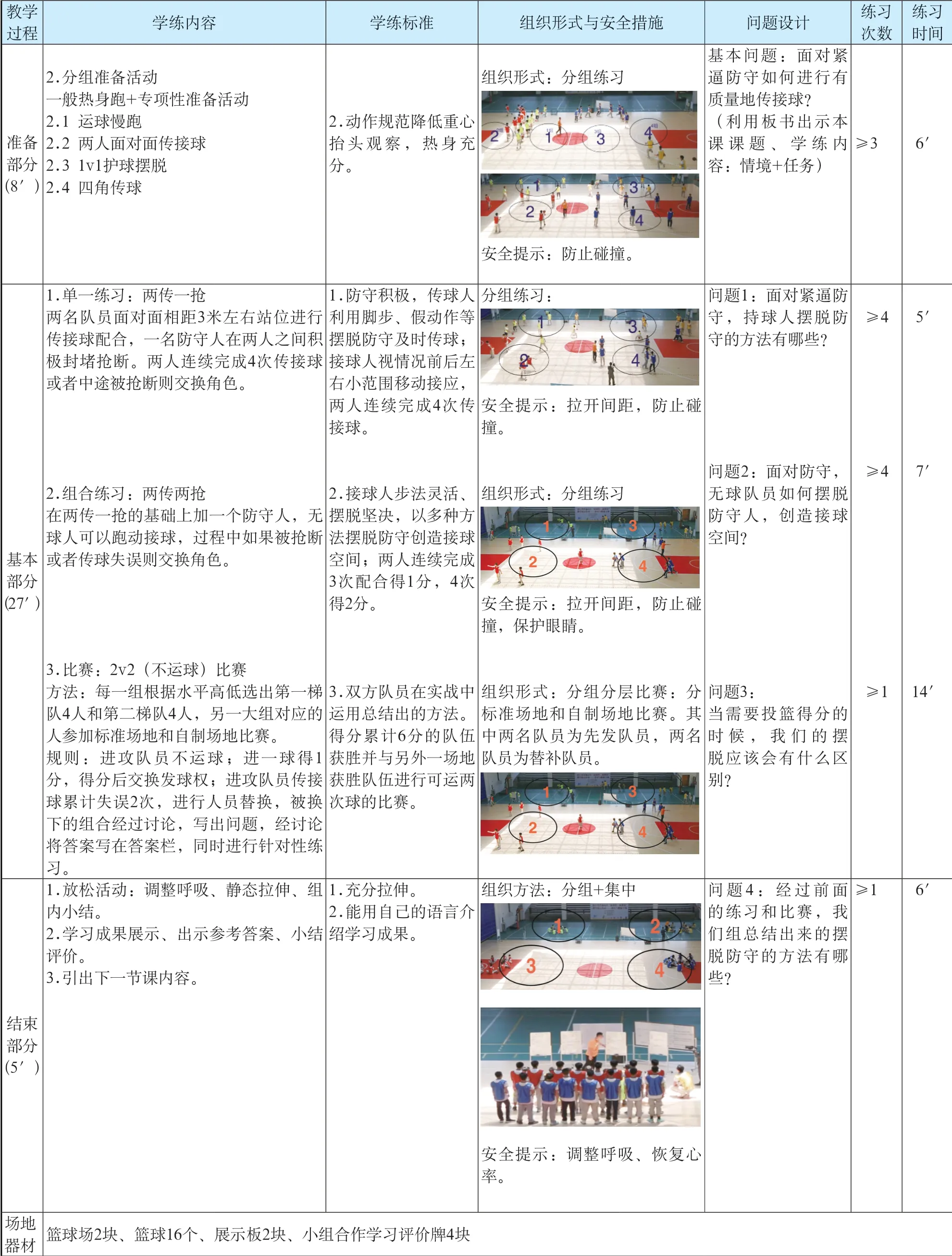

篮球“传接球技战术练习方法2:两传一抢”教学设计

(续表)

(续表)

五、课后反思

(一)本课优点

本节课以浙江省提出的课堂转型四个方面为理论依据,从结构化问题、小组化教学和精准化评价三个角度入手,让学生的思维在课堂中呈现层级化、个性化和可视化。

1.结构化问题,让思维层级化

本课设计意图是希望学生随着练习的推进,思维能指向护球摆脱步法、变换传球手法、假动作、变速等具体方法层面。为了引导学生伴随着练习的推进分别进行得出方法、论证方法和运用方法三个层级的思维活动,本课采用结构化问题分级引导。第一级问题串由教师预先设计的一个基本问题加上三个子问题构成,它们来源于课的关键问题,目的是激发学生的学练兴趣,引导学生围绕问题展开练习。第二级问题串是在练习过程中,教师针对学生练习情况,结合情境进行问题追问,它来源于学生出现的问题和需要获得的答案,目的是指向事实、发现答案。

2.小组化学习,让思维个性化

(1)全程小组化

在课的开始部分,将本课的学练内容以任务包的形式介绍给全体学生;在课的准备部分,各组在组长带领下,按照教师布置的内容和要求,到各自场地进行热身练习;在基本部分的“学练三个一”环节,除了单一练习和组合练习前进行一次全体集合外,其他都以小组的形式,进行分组讲解和学练;在结束部分的放松小结环节,同样以分组的形式进行放松与讨论。

(2)分层小组化

本课在固定分组的基础上,随着练习的深入,逐渐向分层分组递进。比如,在比赛方法设置上每一组根据水平高低选出第一梯队4人和第二梯队4人和另一大组对应的水平队员进行标准场地和自制场地比赛;另外,将比赛部分的学练标准,设置为得分累计获得6分的队伍获胜并与另外一个场地的获胜队伍进行可运两次球的比赛,体现分层学习的需要。

(3)小组“问题化”学习

本节课中各小组在结构化问题引导下,紧紧围绕“问题”展开学习、讨论,最终总结出了适合本组水平的传接球配合方法。

通过落实以上三个方面的小组化学习,各小组在小组学习评价表上呈现出不同的传接球方法和遇到的问题,小组学习思维表现出个性化特征。

3. 精准化评价,让思维可视化

(1)量化学练标准。本课对“学练三个一”标准进行了量化,学生在练习的过程中,清晰地知道自己和本组的学练情况并能实时记录。

(2)使用学习评价牌。在组合练习的集中讲解环节,教师对全体学生介绍了学练标准和小组学习评价牌的使用方法和要求。在深入小组进行巡视指导过程中,一边查看学习评价牌,一边开展检查指导,实时掌握各组学生练习情况。在课的结束部分,邀请一名学生上台介绍本组学习成果和遇到的问题。最后,由教师出示参考答案、解读答案并引出下一节课内容。

(二)本课不足

1.基本问题设置不够精确

本节课的关键问题是“摆脱防守,创造空间”,那么根据基本问题来源于关键问题的逻辑,本节课原先的基本问题“面对紧逼防守,如何进行有质量的传接球”的指向性就不够精确,应该改为“面对紧逼防守,如何进行摆脱防守创造传接球空间”。

2.一级问题链结构化有缺陷

在组合练习和比赛环节的问题设置上,没有继续设置针对持球人在对应情境下如何传球的问题,而是将问题引向无球的摆脱方法上,导致有些持球人没有观察同伴跑位的意识,继而不能及时传出球,一定程度上影响了学生组合练习中传接球的成功率和比赛中创造投篮空间的成功率。