“孤独的人”:武田泰淳的鲁迅言说及其文学接受※

王俊文

(东京大学 大学院人文社会系研究科,日本 东京 1130033)

引言

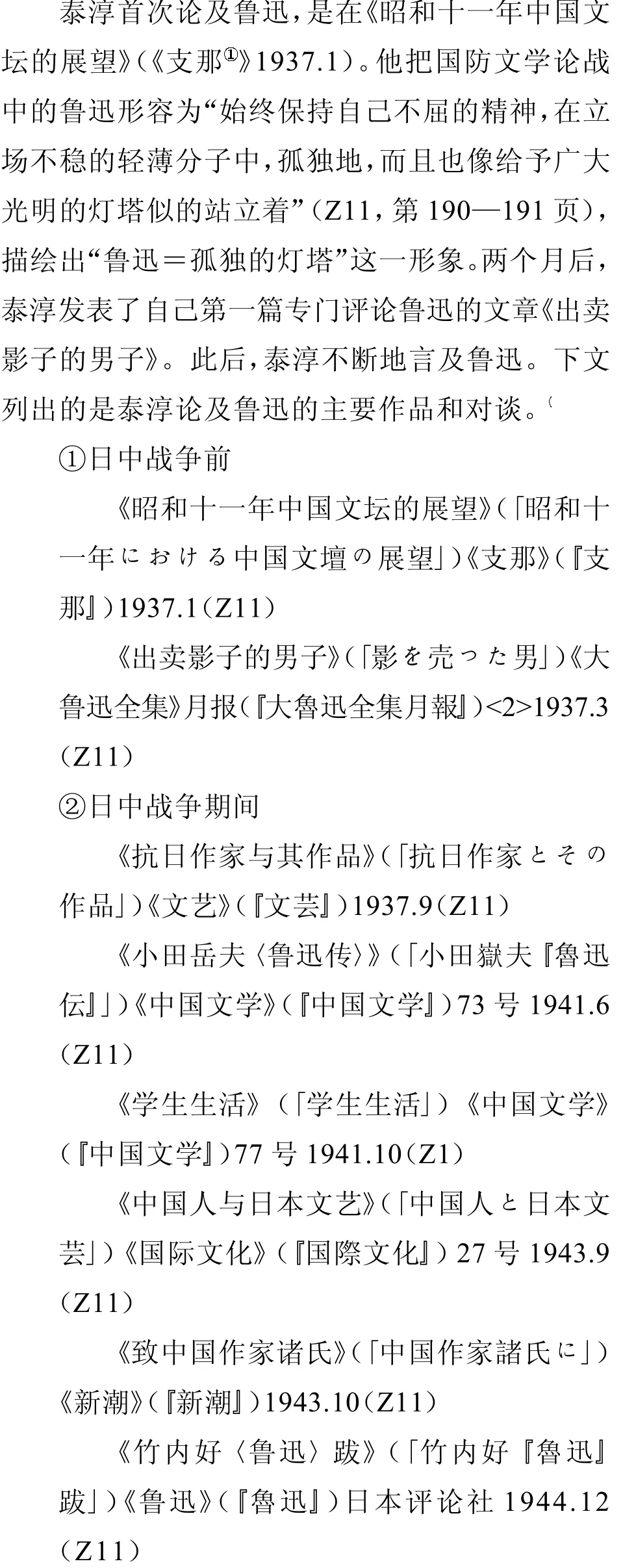

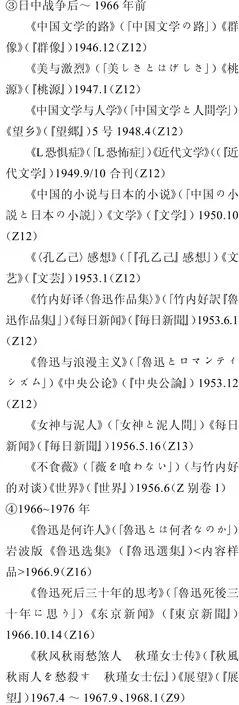

一、泰淳的鲁迅论

二、泰淳的《无声的男子》与鲁迅的《孤独者》

尾上所说的“同一主题”是指“无法找到同自己的心灵直接交流的朋友的‘孤独者’”,以及“青春的挫折”所带来的内面的孤独。(《鲁迅私论》(第264 页)但他未言及泰淳自身的《孤独者》论和泰淳的孤独观的具体内容。

(一)泰淳的《孤独者》论与竹内好的翻译

泰淳在自己的鲁迅论中,除了《阿Q 正传》和《故事新编》,经常论及的便是《孤独者》。例如在《小田岳夫〈鲁迅传〉》中,他说对躺在棺材中的魏连殳“口角间仿佛含着冰冷的微笑”这一“描述鲁迅自身的话语”“感到恐惧”。(Z11,第266 页)又在《鲁迅死后三十年的思考》中,强调鲁迅与孤独者们的关联:“这个短篇的主人公,没有办法地孤独地躺在棺材中,但是寂寞地咽气的,不仅是这个作品的主人公。鲁迅凝视着无数的孤独者,必须为他们送终。”(Z16,第142 页)而且在《中国文学与人学》中,泰淳这样阐释魏连殳的嗥叫:

(鲁迅为人的自我主义所烦恼——笔者注)为人是如此丑恶而悲伤。但逃避这一应当悲伤的事实是不允许的。他的短篇《孤独者》中,一个友人在其母亲死后,发出狼嚎般的悲伤的嗥叫并哭泣。在这名友人死后,鲁迅也发出同样的如泣如诉的嗥叫。这发自被家人、村民、同僚、熟人、所有人类包围,但仍然紧逼而来的孤独的感觉。这出乎意料地发出的嗥叫中,表现着他凄然的人学的内容。……以自己的整个存在为代价,分裂自己血肉的人学。(Z12,第102 页)

在对《孤独者》的分析中,泰淳一面对鲁迅在群众中壮绝的孤独深受感铭,同时也强调同周围的孤独者的连带感。

关于鲁迅原作中给人留下最强烈印象的狼的叫声,泰淳给予高度评价的竹内好的译文是这样的。

鲁迅原文:像一匹受伤的狼,当深夜在旷野中嗥叫,惨伤里夹杂着愤怒和悲哀。(《鲁迅全集》第2卷,人民文学出版社2005 年版,第90—91 页)竹内好的翻译:

手傷PH負っft狼fu深夜の曠野に吠xii狂うAUうに、痛惨のうちに憤りと悲しttfPH(xi)(xii)xiift声でffっft。(第224 页)

竹内把原文的“当深夜在旷野中”的时间“深夜”和地点“旷野”杂糅在一起译成「深夜の曠野」。而1932 年7 月的佐藤春夫的翻译则忠实地遵照中文原文译成「真夜中に広野の中で」(『中央公論』)。

如上所述,泰淳注意到竹内在翻译中的这些努力和钻研。在第二年发表的小说《无声的男子》中,出现了与竹内的译文类似的表现。「虎fk狼fu深夜の虚空にxivfkって吠xiitfごとffk、魚津fu吠xiift」(如同虎或狼面对着深夜的虚空嗥叫,鱼津嗥叫起来。Z5,第239 页)这是泰淳借鉴《孤独者》而在自己创作中留下的印迹。因此,泰淳在创作时,脑海里是有竹内好的译文的。

(二)青春的挫折——《谢冰莹事件》与《无声的男子》

通过以上对泰淳关于《孤独者》的评论、《无声的男子》中的表现与竹内好译文的相似性的考察,可以认为《无声的男子》很有可能受到了鲁迅的《孤独者》和竹内好译文的影响。但是,《无声的男子》中描绘了鲁迅的小说中不曾涉及的国家权力所施行的暴力——无情的检举和拘留这一“青春的挫折”。这一内容源于泰淳自身在拘留所的经历。

(三)孤独观的不同——《无声的男子》与《孤独者》

鱼津因为战争期间的检举而变成了“耳朵”。他那种自我异化的绝望的生存方式在战后社会也处处碰壁。那时从鱼津口中发出的不可抑制的叫声可以说就是被逼到绝路的悲鸣吧。这里值得特别注意的是,鱼津是在节目的庆功会上、周围都是同僚的场景下发出哭号的。泰淳所描绘的是鱼津与单位同僚之间的隔膜。同僚们“无法判断”鱼津的异常的脸色,鱼津一倒“大家就都不知所措”。这种隔膜在强调鱼津嚎叫的难以理解时更为显著地表现出来。“这种叫声,是若意识到的话谁都发不出的、让人战栗的那种声音”,“是某种不可理解的郁结喷涌而出的的音响。平常只是小声说话、又经常无法听懂的瘦小男子,竟然有这样的音量,三个人都十分意外”,“这是不是人的叫声”(第239—240 页)在他的嚎叫中,可以听到虽然被群众所包围但无法逃离孤独之念的宿命之叹。

深感同周围世界的断绝的鲁迅通过内心的斗争,让魏连殳象征委身“黑暗”的“影”的角色,暗示作为“形”的叙述者“我”脱离“黑暗”、决意一边忍受孤独一边继续前行,坚持“绝望的抗战”。可以说,这是通过内心的分裂(“形”与“影”),对前面提到的《狂人日记》中所提示的以负的连带来自我救济的方法——“个”通过与他人共同担负“吃人”这一民族的罪,从而在孤独中寻求与民众的连带——加以发展而成的孤独观。

因此,泰淳是从对人的不信这一存在主义式的洞察出发而走到与周围世界的断绝。而鲁迅则是扎根于中国阿Q 式的现实发出孤独的嚎叫。但如泰淳在《鲁迅与浪漫主义》中所指出的,鲁迅“既然是文学者”,就必须同时凝视周边的现实。为此,鲁迅克服了自我灭亡的内心冲动,坚持着孤独的“绝望的抗战”。泰淳当然理解鲁迅的苦斗,但由于他因为对人的不信而选择了“爬虫类”的自我韬晦的生存方式,不得不终生对照着作为文学者应有的姿态而自我羞惭,结果就得了“L 恐惧症”。

三、《秋风秋雨愁煞人》中的鲁迅

(一)高声的女子

如上所述,小说《无声的男子》并未提示鱼津脱离闭塞世界的力量。但其实,为这篇小说提供了重要题材的作品《谢冰莹事件》中的另一位主人公谢冰莹,以充满女性独立和反抗精神的叫声提示了一个突破口。这个突破口既与鲁迅直面现实的态度相通,也是泰淳锲而不舍地讲述这个事件的深刻原因之一。《谢冰莹事件》中有这么一幕生动地刻画出她的反抗精神:

(在拘留所中——笔者注)一天,因偷窃罪被抓进来的一个20 出头的小伙子上完厕所回来时站在女士的牢房前,撩起和服下摆露出私部羞辱女士。于是女士立马大叫,以非常猛烈的气势怒骂对方。那种骂法非常地自然、绝对,连我听到了,都觉得涌起一股精气神和勇气。习惯于独立和反抗的中国女性满腔怒火的骂声,在那么丑恶、浑浊的空气中,特别像是一阵清风,非常有效。(Z1,第139 页)

(二)《秋风》里的鲁迅

构成旧态依然的黑暗世界并营造出一种沉重的气氛。革命成功以前,革命者被杀害;革命成功后,“落水狗”的敌人“爬了上来”重整势力;具有革命意识的诚实的知识分子被“革命”所背叛而失意,民众依然对“革命”“丝毫不理解”;并且出现像阿Q那样一无所知地被卷入革命而被杀害的可悲人物。

(三)武田泰淳的孤独——忍受被所爱的对象“背叛”的宿命

如郭伟所指出的,在《秋风》这一部“相互注释的世界”的世界中,鲁迅被夏衍和秋瑾所夹击。而同时,泰淳通过“我”同秋瑾、鲁迅的对话,不断地思索中国与革命的问题。他从秋瑾的《剑歌》中读出“行动者”“归根到底必须是孤独者”(第198 页)。而且,读出革命者的“孤独”的文学者泰淳自身也在周围世界的包围中,总是感到孤独。

中方的接待者、向导和翻译都“好像非常难以理解……我为什么那么热心地想去看秋瑾女士行刑的地方。……惊讶的表情,浮现在他(她)的脸上”(第248 页)。聚集在泰淳一行周围的绍兴的孩子和老人们也是如此。他们“恐怕觉得不可思议,为什么日本人要在这个地方拍照……如果我告诉他们‘我就是为了确认秋瑾女士被处死的地方,才特意来到你们的地方’,估计也是没有意义吧”(第251 页)。对负责接待的作家胡万春,泰淳也予以追问:“我为什么对秋瑾这么感兴趣,可能你不明白吧……”(第253 页)自己对秋瑾的感情在秋瑾的家乡也无法得到理解,这对盼望与中国人实现心灵交流的泰淳而言,是多么寂寞的事情啊。在《竹内好的孤独》(「竹内好の孤独」)中,泰淳这样想像竹内好在中国人当中、还有在战后兴起的中日友好热潮中所感受到的孤独:

啊,至死都是孤独的鉴湖女侠啊。不管是革命者还是文学者,不管周围有如何值得信赖的同志,孤独都是一种本色。这已不须现在再来重复。(第294 页)

“文革”中鲁迅被捧上神坛,对于被认为是鲁迅对立面的左翼知识分子的批判运动,泰淳感到困惑。另一方面,曾经对鲁迅“不屑一顾”的秋瑾在自己的故乡被不断遗忘。泰淳通过与秋瑾、鲁迅的对话来不断追问中国的革命问题,但他的思路不仅在日本,而且在中国也不被理解。置身于这样的世界,泰淳只有以向鲁迅学到的孤独的本领来对决。

结语

指出“人是孤独的”乃是鲁迅文学主要母题之一的泰淳自身,也信奉存在主义式的孤独观。由于不信任“人”本身,他认识到人与人之间沟通的不可能,从而选择了自我韬晦的生存方式。但因为无法完全舍弃反抗的心情,泰淳一直关注“无声的男子”的对立面,即充满反抗精神的“高声的女子”。而对于与代表“高声女子”的秋瑾采取不同反抗方式的鲁迅,泰淳则抱着敬畏之情。在“相互注释的世界”中,泰淳通过考察秋瑾和鲁迅,最终得出无论是对于革命家还是文学者而言,“孤独都是一种本色”的结论。

也就是说,在日本和中国的现实世界中饱尝孤独的泰淳,通过将鲁迅作为自己思想的资源,逐渐坚定了忍受被国家权力压迫、被所爱对象背叛的宿命,坚持“绝望的抵抗”。泰淳在转向专门写作小说之前,虽然身为热爱中国和中国人的中国文学研究者,却只能以士兵和国家权力驻外机关职员的身份与中国和中国人接近。因此泰淳对中国和中国人抱着一种背叛者的赎罪意识。背叛和被背叛的复杂心情,将泰淳逼到“孤独”的绝境。如果将“人是孤独的”这一存在主义式的主题置换为“革命家和文学者都是孤独的”,泰淳将计就计地利用“孤独”,将存在主义式的孤独观和“绝望的抵抗”相融合的鲁迅理解与接受便呈现出清晰的面目。