基于课程知识模块和AHP的学生形成性成绩评定

邓卫强 金宏斌 张孟雄 刘太阳 瞿师 高婷

中国人民解放军空军预警学院 湖北武汉 430019

层次分析法(AHP)是由国际著名运筹学家萨蒂于20世纪70年代初提出的。近年来,该方法在教育教学领域的应用日益普遍。参考文献[2]~[4]分别选取不同的评价指标体系,并将层次分析法应用于课程教学评价;参考文献[5]~[7]则基于不同的指标,将层次分析法应用于学生成绩的评定。综合来看,在学生成绩评定应用方向、现有研究成果的不足主要有两个方面。一是教育工作者均根据教学环节来确定层次分析法的准则层和子准则层指标。因层次分析法确定判断矩阵时本身就带有专家的主观意见,两级权重判断矩阵均采用层次分析法间接地放大了专家在考核中的作用。二是各级评价指标的打分不够具体,现有成果中对子准则层指标的打分仍是由教师主观给出,缺少具体的、可操作性的打分依据。基于此,本文根据课程教学目标分解思想,提出基于课程知识模块和层次分析法的学生形成性成绩评定方法,并将之应用于课程教学实践。

一、基于课程知识模块和层次分析法的形成性成绩评定方法

在教育教学领域,制定教学大纲和人才培养方案是教学目标自上而下逐渐细化和具体化的分解过程(图1)。而教学实施和人才培养则是自下而上的由量变到质变的积累过程。

图1 教学目标分类

基于此,对学生学习效果和培养效果的评价与教学和人才培养过程是一致的,也应是自下而上的过程。如果要对学生的课程学习效果进行评价,必然要以课程知识模块的学习效果为基础。假设某课程共包括N个知识模块,即知识模块1、知识模块2、…、知识模块N,构建学生形成性成绩的递阶层次模型如图2所示。其中,目标层为学生形成性评价成绩,准则层为课程知识模块的形成性评价成绩,子准则层为各课程知识模块的关注要素。图2中,将课程知识模块分为两类:理论知识模块和实验模块。在理论知识模块的子准则层中,选择相同的四个过程要素(学生考勤、课堂纪律、课堂互动质量、作业完成情况)和一个结果要素(模块测评成绩);在实验模块的子准则层中,选择相同的五个过程要素(实验考勤、课堂纪律、操作规范性、总结归纳能力、实验报告完成质量)和一个结果要素(模块测评成绩)。

图2 形成性评估的递阶层次模型

以图2的递阶层次模型为基础,可获得学生形成性考核成绩。具体计算过程可分为权重计算、子准则层要素赋值、形成性成绩评定三个步骤。

(一)权重计算

1.子准则层至准则层权重计算

子准则层到准则层之间的权重按照层次分析法确定。首先,根据督导专家意见构造判断矩阵;其次,由判断矩阵计算被比较元素的相对权重;最后,进行一致性判断。具体计算过程可参考文献[1]。在此,仅给出作者在教学实施过程中采用层次分析法所计算的理论模块与其子准则层的权重和实验模块与其子准则层的权重分别为:

=[0.04 0.06 0.15 0.18 0.57]

=[0.04 0.08 0.05 0.17 0.24 0.42]

2.准则层至目标层权重计算

准则层与目标层之间的权重实际上反映的是各知识模块支撑整个课程教学目标达成的程度。通常,在制定课程教学计划时,教师会根据知识模块重要程度(课程知识模块在支撑课程教学目标实现方面所起的作用)来决定模块课时分配,即知识模块越重要,所占课时也就越多。因此,准则层与目标层的权重可利用下式计算:

其中,为课程知识模块占用课时数,为课程总课时。

(二)子准则层要素赋值

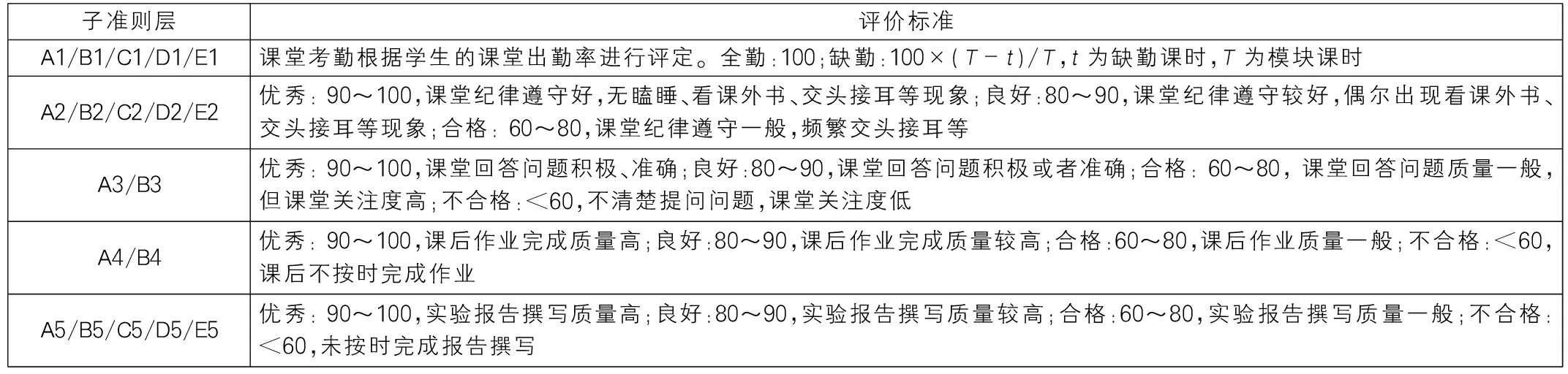

过程要素反映的是学生每堂课的学习情况。在每堂课学习结束后,教师会根据学生课堂表现对过程要素进行打分,打分原则如表3所示。模块学习完成后,过程性要素打分可取每堂课要素得分的平均值。

表3 子准则层指标体系及评价标准

(三)计算形成性评估结果

根据子准则层各指标打分标准,对每个学生的各项指标进行打分。进而,按照子准则层与准则层、准则层与目标层之间的权重计算每名学生的形成性评价成绩。

二、应用实例

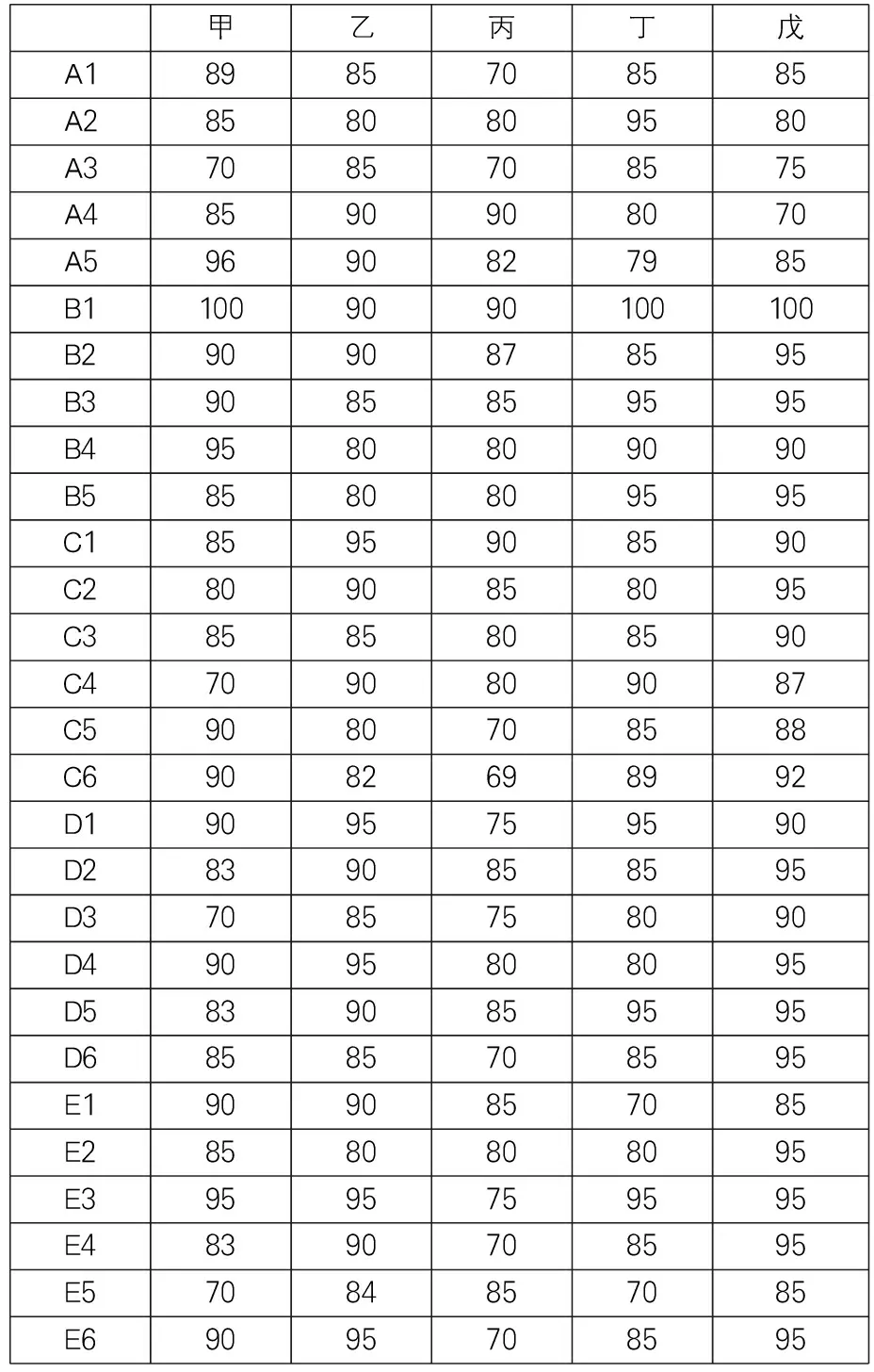

以2021—2022学年秋季学期预警装备工程专业“导弹目标特性与防御方法”课程为例,介绍基于课程知识模块和层次分析法的学生形成性成绩评定方法的计算过程。该课程共包括导弹目标特性(A)、导弹防御方法(B)、导弹目标特性分析(C)、单装对抗效能分析(D)和体系对抗分析(E)等五个知识模块,其中,前两个知识模块为理论模块,后三个模块为实验操作模块。根据教学规章制度,在课程教学实施过程中,教师会按照表3将学生每次课的考勤、课堂回答问题、实验操作等日常表现(对应递阶层次模型中的子准则层的过程要素)记录在《学习情况登记本》中。在进行课程形成性成绩评定时,将每名学生各知识模块历次课的过程要素得分的平均值作为该知识模块的过程要素得分。另外,根据课程特点,每个课程模块结束后,我们都组织了相应的阶段测评,并记录其相应的测评成绩(对应递阶层次模型中的子准则层的结果要素)。2021—2022学年秋季学期,该专业5名学生子准则层各要素最终得分如表4所示。

表4 5名学生子准则层得分

其次,根据子准则层与准则层之间的权重计算学生课程知识模块得分。本课程评价采用前文中的权重和计算5名学生的准则层(各知识模块)得分,如表5。

表5 5名学生准则层(知识模块)得分

最后,根据准则层与目标层之间的权重计算学生最终形成性成绩。本课程共50学时,A、B、C、D、E各知识模块分别为10学时、10学时、10学时、6学时、14学时。根据前文中的公式,可计算准则层与目标层之间的权重为:

=[0.2 0.2 0.2 0.12 0.28]

根据计算每名学生的最终形成性成绩(表6)。

表6 5名学生最终形成性成绩

结语

层次分析法是系统评估领域中已发展成熟的方法。基于课程知识模块和层次分析法对学员的形成性成绩进行打分,具有将课程教学目标与课程知识模块目标结合、学生过程表现与阶段测评结果相结合、依据专家主观意见权重确定与依据课时分配客观确定权重相结合等优点,可以克服当前形成性评价方法结果不够客观等不足。2021—2022学年秋季学期“导弹目标特性与防御方法”课程的形成性评价实践表明,该方法能得到专家较大认可,客观性和可操作性强,能较好地指导教师教学改进和学员学习过程。